樟组植物叶片形态特征比较

2024-12-31顾祎昕喻颖丁颖魏希肖祖飞

关键词:樟组;叶片形态;叶片附属物

樟组(Sect.camphora)植物是指樟科(Laura⁃ceae)、樟属(Cinnamomum)下的一组,俗称樟树,包括香樟(Cinnamomumcamphora)、黄樟(Cinnamo⁃mumparthenoxylon)、油樟(Cinnamomumlongepanicu⁃latum)、沉水樟(Cinnamomummicranthum)、猴樟(Cinnamomumbodinieri)、细毛樟(Cinnamomumtenuipium)、云南樟(Cinnamomumglanduliferum),属于热带、亚热带常绿阔叶树种[1],广泛分布于长江流域以南地区,以江西、广东、浙江、福建、台湾等南方地区最多.其枝叶茂密,树冠荫浓,气势雄伟;喜光,稍耐荫,较耐水湿;主根发达,抗风性强,存活期长.多种优良生理特性使得樟组植物成为园林绿化最常用的树种,在园林绿化工程中常作行道树、庭荫树,是我国多个城市的市树[2].此外,樟组植物还具有重要的药用价值和经济价值,是家具、雕刻的良材[3];樟组植物株体具有樟脑香气,根、茎、叶、枝等均可提取樟脑和精油,樟脑具有防腐、杀虫等作用,樟油可作香精[4];果实、树皮和根均可入药[5].

目前,关于樟组植物的研究主要是以叶片解剖结构、形态特征为研究基础,探究樟组植物的抗旱性、抗氧化性及精油提取率.另外,不同地理纬度、种源、化学型樟树叶片的差异分析也是学界研究趋势[6],已为樟科植物的遗传规律、优良育种以及分类体系提供理论基础.樟组植物因种类多,叶型、叶片颜色等相似,从肉眼上难以快速分辨,这在科研和生产过程中带来困扰,也容易导致樟组植物分类、命名出现错误.因此,本文以7种樟组植物叶片为材料,测定叶片的叶长、叶宽、叶周长等指标,研究樟组7种树种的叶片形态特征差异,以期为樟组植物的分类提供参考依据.

1 材料与方法

1.1 试验材料

选取校园内长势良好的7种不同树种樟组植物的一年生老叶为试验材料,树种种类分别为:香樟、黄樟、油樟、沉水樟、猴樟、细毛樟、云南樟.7种树种中,均以15片叶片为一个重复组,每个树种设4个重复组,叶片数量均为60片.

1.2 指标测定方法

采用Yaxin-1241叶面积仪测定叶片长度、宽度、周长和面积,使用0~200mm数显游标卡尺测出叶柄粗度及叶片厚度(每5片为一组进行测量),使用长度为20cm,精度为0.1cm的米尺测量叶片中脉长度、叶柄长度.观察并计算每片叶片的离基三出脉数量,最后肉眼观察并记录叶面有无绒毛、白粉等表面附属物情况.

1.3 数据处理与分析

将叶长、叶宽、叶周长、叶面积等数据输入Execl中整理并进行方差分析,显著水平在0.05以下.

2 结果与分析

2.1 叶片形态特征

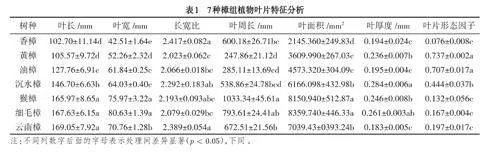

统计表明(表1),7种樟组植物叶长度在102.7~169.05mm范围内变化,叶长最长的是云南樟(169.05mm),最短的是香樟(102.7mm);叶宽度在42.51~80.63mm范围内变化,叶宽最宽的是细毛樟(80.63mm),最窄的是香樟(42.51mm);叶长宽比在2.023~2.417范围内变化,叶长宽比最大的是香樟(2.417),最小的是黄樟(2.023);叶周长在247.86~1033.34mm范围内变化,叶周长最长的是猴樟(1033.34mm),最短的是黄樟(247.86mm);叶面积在2145.36~8359.74mm2范围内变化,叶面积最大的是细毛樟(8359.74mm2),最小的是香樟(2145.36mm2);叶厚度在0.183~0.284mm范围内变化,叶厚度最大的是细毛樟(0.284mm),最小的是云南樟(0.183mm);叶片形态因子在0.076~0.737范围内变化,叶片形态因子最大的是黄樟(0.737),最小的是香樟(0.076).

7种樟组植物的叶长、叶宽、叶周长、叶面积均表现出较大的差异性,并呈现出一定的规律.除云南樟、细毛樟的叶周长与香樟无明显差异外,猴樟的叶长、叶宽、叶周长、叶面积及细毛樟、云南樟的叶长、叶宽、叶面积显著大于黄樟和香樟且猴樟和细毛樟的叶长、叶宽、叶周长、叶面积的差异均不显著;油樟和沉水樟的叶长和叶宽均显著大于香樟、黄樟,显著小于猴樟、细毛樟、云南樟.在叶周长方面,油樟和沉水樟与香樟和黄樟无显著差异;黄樟和油樟的叶面积无显著差异,显著大于香樟,显著小于猴樟、细毛樟、云南樟和沉水樟.

2.2 叶柄形态

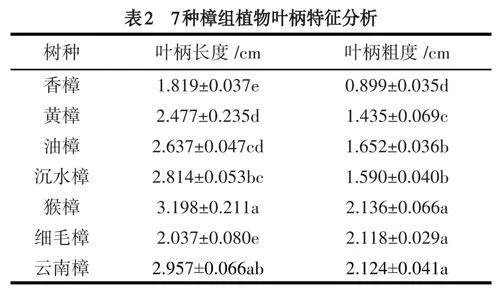

7个树种叶柄长度、粗度之间存在显著差异(表2),叶柄长度在1.819~3.198cm范围变化,叶柄最长的是猴樟(3.198cm),最短的是香樟(1.819cm);叶柄粗度在0.899~2.136cm范围变化,叶柄粗度最大的是猴樟(2.136cm),最小的是香樟(0.899cm).

猴樟和云南樟的叶柄长度和叶柄粗度较大且无明显差异,细毛樟的叶柄粗度仅次于猴樟和云南樟且无显著差异.细毛樟的叶柄长度较小,显著小于猴樟、云南樟、沉水樟、油樟和黄樟;香樟的叶柄粗度最小且与其他6个树种存在显著差异.

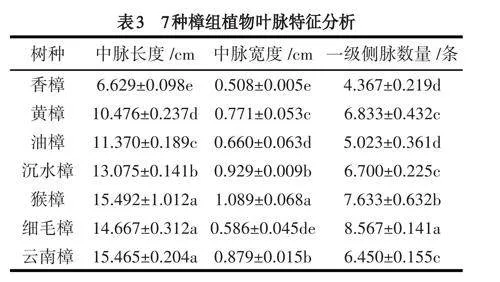

7个树种叶片的中脉长度、中脉宽度、一级侧脉数量之间存在显著差异(表3).中脉长度在6.629~15.492cm范围内变化,中脉长度最长的是猴樟(15.492cm),最短的是香樟(6.629cm);中脉宽度在0.508~1.089cm范围内变化,中脉宽度最大的是猴樟(1.089cm),最小的是香樟(0.508cm);一级侧脉数量在4.367~8.567条之间变化,一级侧脉数量最多的是细毛樟(8.567条),最少的是香樟(4.367条).猴樟、云南樟、细毛樟的中脉长度较大;猴樟的中脉宽度最大;细毛樟的一级侧脉数量最大;香樟中脉长度最小,一级侧脉数量较小且与油樟无显著差异.

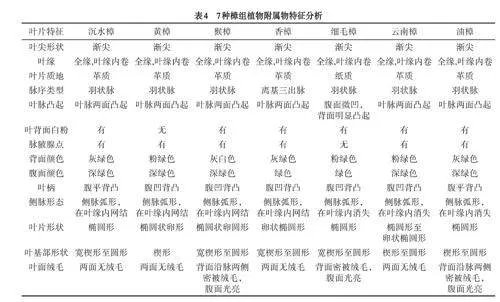

2.3 叶表面附属物

在7种樟组植物的14个叶片特征中,有2个特征完全相同,为叶尖形状和叶缘类型,在其他12个叶片特征中,表现出不同的差异性(表4).仅有细毛樟叶片质地为纸质,其他6种樟组植物均为革质;仅有香樟的脉序为离基三出脉,其他6种樟组植物均为羽状脉;仅有细毛樟叶脉为腹面微凹、背面明显凸起,其他6种樟组植物均为叶脉两面凸起;仅有黄樟叶背面没有白粉,其他6种樟组植物均有白粉;仅有细毛樟没有脉腋腺点,其他6种樟组植物均脉腋腺点;仅有香樟、细毛樟腹面颜色为绿色,其他5种樟组植物均腹面颜色深绿色;仅有油樟叶叶柄形态为腹平背凸,其他6种樟组植物均为腹平背凸.7个樟组植物的侧脉均为弧形,但沉水樟、黄樟、猴樟、香樟的侧脉在叶缘内网结,细毛樟、云南樟和油樟的侧脉则在叶缘内消失.在叶片形状上,沉水樟、细毛樟和油樟的叶片形状为椭圆形,黄樟和猴樟的叶片为椭圆状卵形,香樟和云南樟的叶片形态较为特殊,分别为卵状椭圆形、椭圆形至卵状椭圆形.在叶片基部三种形状上,只有黄樟的叶基部形状为楔形,云南樟和油樟的叶基部形态均为楔形至圆形,沉水樟、猴樟、香樟和细毛樟的叶基部形态均为宽楔形至圆形;沉水樟、黄樟、香樟和云南樟的叶两面均无绒毛,细毛樟叶背面密被绒毛,腹面光亮,猴樟和油樟叶背面沿中脉两侧密被绒毛,腹面光滑.

2.4 7种樟组植物分种检索表

为了更好地了解樟组植物形态特征的差异,在7种樟组植物附属物及叶尖、叶基等形态特征的基础上编制分种检索表如下:

⒈叶背面无白粉……黄樟(Cinnamomumparthenoxylon)

⒈叶背面有白粉…………………………………………2

⒉脉序类型为离基三出脉…香樟(Cinnamomumcamphora)

⒉脉序类型为羽状脉……………………………………3

⒊叶片质地为纸质,叶脉腹面微凹,背面明显凸起,无脉腋腺点……………………细毛樟(Cinnamomumtenuipile)

⒊叶片质地为革质,叶脉两面凸起,有脉腋腺点………4

⒋叶背面灰白色…………猴樟(Cinnamomumbodinieri)

⒋叶背面灰绿色或粉绿色………………………………5

⒌叶柄腹凹背凸……云南樟(Cinnamomumglanduliferum)

⒌叶柄腹平背凸…………………………………………6

⒍叶基部为宽楔形至圆形,叶面两面无绒毛,侧脉为弧形,在叶缘内网结………沉水樟(Cinnamomummicranthum)

⒍叶基部为楔形至圆形,叶背面沿脉两侧密被绒毛,腹面光亮,侧脉弧形,在叶缘内消失……………………………………………油樟(Cinnamomumlongepaniculatum)

3 讨论

3.1 樟组植物叶片形态差异分析

通过对7种樟组植物叶片形态特征分析发现,叶片形态差异显著,并在不同指标下表现出不同的差异性.本试验结果表明,猴樟和细毛樟的叶长、叶宽、叶面积、叶柄长度、叶柄粗度、中脉长度、中脉粗度均较大,香樟的叶长、叶宽、叶面积、叶柄长度、叶柄粗度、中脉长度、中脉粗度均较小.植物叶片形态受基因、气候、温度、降水和海拔等因素影响,本试验的7个樟组植物生长环境相同,基本可以排除各生态因子带来的影响.对7种樟组植物叶片形态影响较大的因素可能是遗传、施肥措施、栽培技术、种植密度.叶片大小直接影响着植物对光的截取和对碳的获取能力,不同物种、生境间植物获取的能力变化较大.有研究表明,叶片结构和大小与植物的种、种源、基因型和生长习性都有密切的关系,同时在同一植物体上,植物不同部位叶片大小也存在差异[7-8].该结论可能是本试验结果产生差异的原因.

决定叶片形态因子的形态指标并不唯一,樟组植物叶片形态因子由叶片面积和叶周长两个变量共同决定,叶周长、叶面积对叶片形态的影响并非简单的线性关系.叶长、叶宽与叶周长、叶面积的大小密切相关,通过对比发现,影响7种樟组植物叶片形态因子变化的主要是叶长和叶宽,并且叶长和叶宽之间存在权衡关系,叶长和叶宽都较大或较小均会导致叶片形态因子较小.吕川根[9]等在研究水稻叶片形态因子的遗传力时发现,叶长和叶宽是叶片形态两个重要的基本因子,叶面积仅是其联动因子.该结论与本文实验结果基本一致.但仍有必要扩大7个樟组植物的叶片形态因子的影响因素研究指标,樟组植物叶片形态因子受多个指标影响,并且各个指标的权重不一.

3.2 樟组植物叶片附属物分析

试验中的樟组植物在部分特征方面具有较为明显的差异性,但在叶尖和叶缘形状特征方面却具有全同性,这为7种樟组植物的分类和生态抗性研究提供了有效的研究基础.7种樟组植物的叶片质地分为两种,除细毛樟为纸质外,其余均为革质,这是因为不同树种对环境变化的防御水平不同,一般来说,革质叶片的植物对环境的抗御能力强于纸质叶片植物.岳阳[10]等研究发现,国槐、悬铃木、大叶女贞三种不同叶片质地的城市绿化树种对硬化地表覆盖面积变化响应不同,在叶片资源利用与权衡差异上,随着硬化地表覆盖面积增加,纸质叶片的树种将资源更多地分配到叶片资源获取的组织建成上;革质叶片的树种将资源更多地分配到叶片防御机制的建成上;蜡质叶片的树种资源分配方式没有明显的偏向性.黄玉源[11]通过研究发现,二氧化硫对不同质地叶片的迫害不同,革质叶叶片厚度变化比纸质叶片小;革质叶叶脉受害最轻,纸质叶的叶脉较革质叶容易受到伤害.这与前文观点相似,进一步证明细毛樟的叶片防御水平低于其他树种.但目前未有对于樟组植物不同叶片质地差异的成因及影响.

在本试验结果中,7种樟组植物叶面有无绒毛情况不同,腹面均无绒毛,仅细毛樟背面密被绒毛,猴樟和油樟背面沿脉两侧密被绒毛,其余4种樟组植物两面均无绒毛.有研究表明,植物叶片绒毛的差异性影响植物对害虫的抗性,温室白粉虱对不同黄瓜品种的选择偏好性与叶片的表面绒毛数量和绒毛长度存在极显著的负相关性[12].茄子叶片背面绒毛密度越高的品种,螨的田间种群密度、叶片为害指数越低[13].这说明叶片绒毛对于植物的生长表现出趋好性.另外,叶片绒毛还会影响植物叶表面湿度.王会霞[14]等通过研究发现,国槐、悬铃木叶片正背面均密被细小绒毛,表现出强疏水性,榆叶梅的叶正背面以及毛梾叶背面绒毛密度较小且呈较长的针状,表现出疏水性.这是因为叶片绒毛与水滴之间作用规律的不同,以及叶片绒毛的密度长度等差异.

相较于叶脉、脉序,7种樟组植物的附属物特征对樟组植物分类意义更为重大,由于受基因表达的影响[15],7种樟组植物的叶尖、叶基部等形态特征具有相似性,并且在实际工作过程中,对于形态的准确辨别具有不确定性.通过本次试验发现,只需从叶背面颜色、叶片质地、脉序类型、叶脉凸起情况、叶脉绒毛、叶背面白粉脉腋腺点、叶柄形态、侧脉形态指标观察,就能快速识别出除油樟外的其余6种樟组植物,这极大地提高了樟组植物的识别效率.