画稿溪小黄花茶群落特征与种群结构分析

2024-12-31蒋志敏刘星雨龚小露黄玫陈绪言刁嘉仪高刚

关键词:画稿溪;极小种群;小黄花茶;群落特征;种群结构

极小种群野生植物(plantspecieswithextremelysmallpopulations,PSESP)是指分布地区狭窄呈不连续分布,长期受自身因素限制和外界因素干扰,呈现出种群衰退、数量持续减少,濒临灭绝的野生植物.对极小种群野生植物种群结构和群落特征的调查,是全面掌握其地理分布、种群现状和生境特征的基础和前提,也是制定科学保护措施的重要依据[1-2].

小黄花茶(Camellialuteoflora)隶属于山茶科(Theaceae)山茶属(Camellia)小黄花茶组(Sect.Luteotlora),多年生常绿灌木或小乔木;高1.5~5.5m,树皮褐色,嫩枝无毛,芽体被白色茸毛;分布在贵州省赤水市及临近的四川省泸州市和宜宾市,多生长在海拔500~700m的山崖和溪边的常绿阔叶林中;1988年被列为贵州省珍稀濒危保护植物,被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)—易危(VU).小黄花茶为中国罕见珍稀树种,因分布狭窄,种群数量较少而倍显珍贵,亦是遗传育种研究和庭园观赏的重要植物,具较大研究意义[3-5].

画稿溪地处长江上游南岸赤水河上游,位于云贵高原黔山地北缘与四川盆地中部低山丘陵的过渡地带,属于华南古陆和古地中海的边缘部分,有山地、丘陵、河谷三个阶梯,1998年被列为四川省级自然保护区,2003年被列为国家级自然生态保护区.画稿溪拥有丰富小黄花茶资源,小黄花茶喜温喜湿,大部分都生长在土壤潮湿、邻近水源的林下地区,充足的水源为喜湿物种的正常生长、发育创造了有利条件,但林下郁闭度高,光照条件弱,使小黄花茶受光面积减小,极大影响小黄花茶种子的生长繁殖[6].本文拟对画稿溪的小黄花茶种质资源进行调查,分析其群落特征和种群结构,摸清其生存近况及潜在威胁因子,以期为后续保护提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 研究地概况

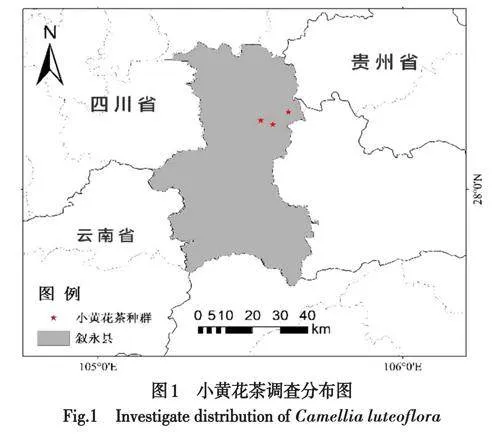

画稿溪国家级自然保护区位于四川省泸州市叙永县境内(如图1).东、北面与贵州省赤水市、四川省古蔺县接壤,位于105°03'—105°40'E、27°42'—28°31'N.属亚热带湿润季风气候,热量充足、降水丰沛、雨热同季,年平均降雨量1285mm,年平均相对湿度80%;年平均日照1170h以下,日照不足27%;地势复杂,最大垂直高差达1430m.该保护区是我国重要的生物多样性保护基地之一,保护对象为亚热带原始常绿阔叶林生态系统以及第三纪残遗物种——桫椤群落及其伴生的珍稀野生动植物等.

1.2 样方法

在画稿溪保护区内设置3个20m×20m的小黄花茶样方,总面积为1200m2.在单个乔木样方中设置1个5m×5m灌木样方进行灌木层物种统计,在灌木样方中设置1个1m×1m草本样方进行草本层物种统计[7-8].对乔木层进行每木检尺,统计乔木层物种高度、枝下高、胸径、冠幅长宽等指标;在灌木层统计物种种类、株数/多度、平均高度、盖度等指标;在草本层统计植物种类、单个物种多度、盖度和高度及凋落物重量等指标;另统计整个样方的郁闭度、海拔、坡度、坡位等信息[9-10].

1.3 数据处理

1.3.1 径级结构划分

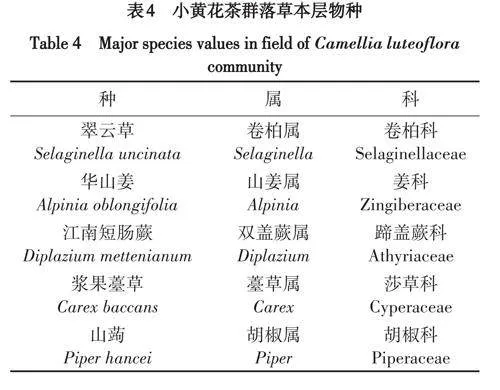

根据小黄花茶生态学特征,将其划分为6个径级(DiameteratBreastHeight,DBH)结构,即为对应龄级:DBH≤2cm为第Ⅰ龄级,2cmlt;DBH≤4cm为第Ⅱ龄级,4cmlt;DBH≤6cm为第Ⅲ龄级,6cm

1.3.2 物种重要值

计算样方内物种重要值[2](灌木层的重要值计算时以相对盖度代替相对显著度),公式如下:

2 结果与分析

2.1 种群结构特征

画稿溪小黄花茶龄级随径级呈现先上升后下降的趋势(图2).小黄花茶种群个体集中分布在中龄(第Ⅲ-Ⅳ龄级)中,共计10株,占种群总株数的73.68%;幼龄(第Ⅰ-Ⅱ龄级)次之,共计5株,占种群总数的26.31%;老龄(第Ⅴ-Ⅵ龄级)个体最少,共计4株,占种群个体总数的21.05%.画稿溪小黄花茶种群表现为中龄级占比最大,幼龄级占比次之,老龄级占比最小的龄级分布,整体结构接近不规则金字塔型,为增长型种群.

2.2 群落的物种组成

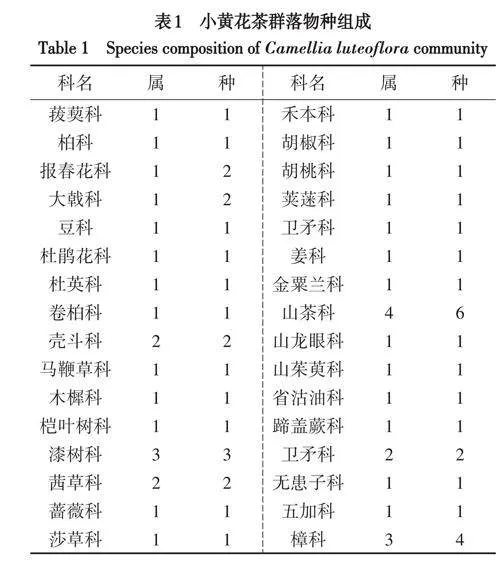

3个样方共有植物34科41属48种,出现植物最多的科为山茶科(Theaceae),共含4属6种;其次是樟科(Lauraceae),共含3属4种;再次是漆树科(Ana⁃cardiaceae)共含3属3种;最后是卫矛科(Celastra⁃ceae)、壳斗科(Fagaceae)和茜草科(Rubiaceae)均是2属2种;大戟科(Euphorbiaceae)、报春花科(Primu⁃laceae)、杜英科(Elaeocarpaceae)、荚蒾科(Viburna⁃ceae)、胡桃科(Juglandaceae)、桑科(Moraceae)、禾本科(Gramineae)、无患子科(Sapindaceae)、山龙眼科(Proteaceae)等26科均含1种1属(表1).

2.3 群落结构分析

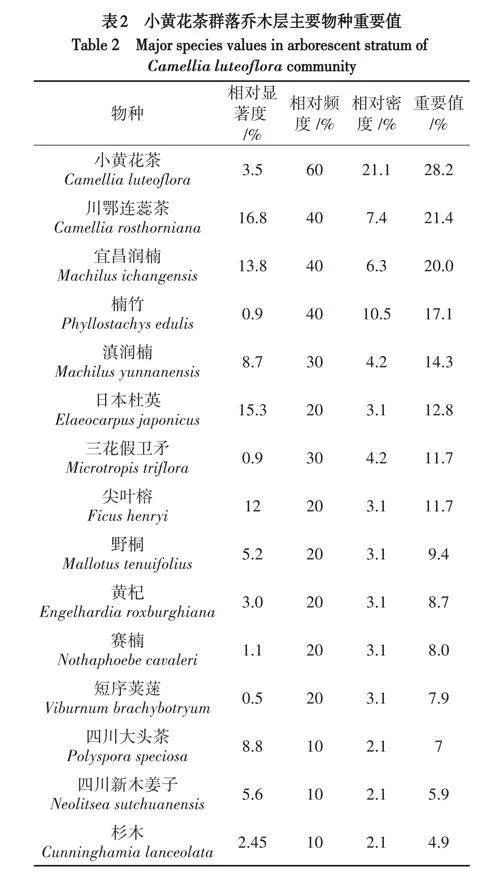

小黄花茶群落可分为乔木层、灌木层和草本层3层.乔木层由小黄花茶、川鄂连蕊茶、宜昌润楠、滇润楠、短序荚蒾、尖叶榕、三花假卫矛等34种树木组成,隶属于24科30属,小黄花茶以重要值28.2%位居第一,川鄂连蕊茶重要值为21.4%次之,再次是宜昌润楠和楠竹,重要值分别为20.0%、17.1%,而后是滇润楠、日本杜英和三花假卫矛等,在乔木层中重要值较低的是四川大头茶、四川新木姜子、杉木等(表2)

灌木层物种丰富,共有16科18属19种,以三花假卫矛、草珊瑚为主,其重要值分别为25.9%、20.2%.灌木层中重要值大于10.0%的种类还有短序荚蒾、红果罗浮槭、粗叶木等.此外,灌木层中重要值靠前的还有川鄂连蕊茶、鲫鱼胆、石岩枫(表3).灌木层出现小黄花茶幼树,说明小黄花茶可以实现自然更新,这一点非常重要且关键,也就是说如果通过正确科学保护措施对小黄花茶幼苗实施保护,其能自己更新并壮大种群.

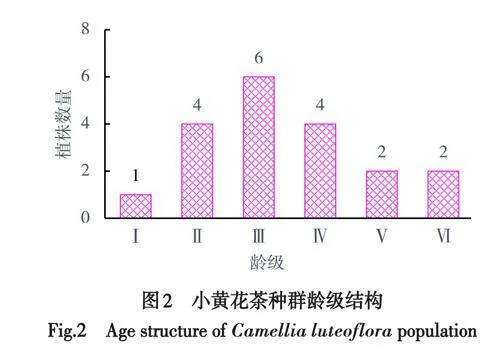

乔木层郁闭度较高,林相复杂,林下草本层不明显,种类较为单一,样方中仅含有5科5属5种,包括卷柏科翠云草、姜科华山姜、蹄盖蕨科江南短肠蕨、莎草科浆果薹草、胡椒科山蒟(表4)

2.4 植物群落生态型分析

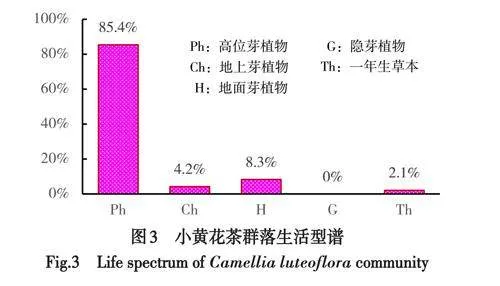

根据郑忠明生活型分类[11](图3),画稿溪小黄花茶群落中高位芽植物占绝对优势,共计41种,占群落物种总数的85.4%;其次地面芽植物,共计4种,占群落物种总数的8.3%;还含有少数地上芽植物,共计2种,占群落物种的4.2%;一年生草本植物1种,占群落总数的2.1%,没有隐芽植物.根据调查数据知样方内高位芽植物占比最大,地上芽植物、一年生草本和地面芽植物占比较小且占比相近[7,12].

3 讨论

画稿溪国家级自然保护区小黄花茶龄级结构以中龄(第Ⅲ-Ⅳ龄级)占比最大,占种调查总数的73.68%;幼龄(第Ⅰ-Ⅱ龄级)次之,占种总数的26.31%;老龄(第Ⅴ-Ⅵ龄级)个体最少,占个体总数的21.05%,龄级结构表现为中龄个体占比最大,幼龄个体占比次之,老龄个体占比最小的龄级分布特征,整体龄级结构为不规则金字塔型,属于增长型种群[9].在森林生态系统中,占主导地位的是乔木层,决定着群落内林木之间的空间位置及物种间的竞争关系,可以反映出群落中林木的整体生长状态[13].处于灌木层和草本层的林下植被在维护森林生态的功能多样性、稳定性、持续生产力等方面具有重要作用[14],对维持整个森林生态系统的稳定、演替和生物多样性有较大意义[15].画稿溪小黄茶群落中共有维管束植物48种,隶属于34科41属,其中乔木层24科30属34种,灌木层16科18属19种,草本层5科5属5种,物种多样性高,群落结构较稳定.

在灌木层样方中发现有生长良好的小黄花茶幼树,说明小黄花茶具有一定自然更新能力,但更新能力较弱,自然分布区仍较为狭窄.潜在威胁因子有:

(1)群落郁闭度大,林下光照弱,幼苗、幼树因缺少光照导致无法健康生长,使小黄花茶自然更新受阻;

(2)小黄花茶种群在群落中的分布还受到人类活动及动物采食的干扰,导致小黄花茶不易生长繁殖,处于濒危状态;

(3)长于陡坡的小黄花茶的种子不易萌发,长于沟谷的小黄花茶所处群落物种丰富,生长旺盛,种间竞争力度大,影响小黄花茶幼苗生长[6].

因此对小黄花茶进行种质资源保护可采取以下保护措施:

(1)减少人为干扰

减少人为活动等干扰,避免基因资源流失,禁止人为破坏小黄花茶生存环境,禁止砍伐、挖采,采取就地保护,加大保护小黄花茶宣传力度,普及小黄花茶保护价值及潜在威胁因子.

(2)加强繁育工作

在灌木样方中发现少数保存较好的小黄花茶幼苗,极易受到气候、病虫害等影响,因此加强繁育研究,通过人工繁育研究和种群回归重建试验,扩大野外种群数量是保护小黄花茶自然更新的有效方法之一.目前可以采取扦插法、嫁接法、压条法、分株法、芽接法、种植特种营养器官等人工繁育方法保护其遗传多样性从而达到扩大其种群的目的.

(3)加强生境监测

加强对画稿溪小黄花茶群落的监测,在11月小黄花茶花期时对样方进行监测,控制不利因素的干扰,掌握小黄花茶的资源现状与动态变化,建立资源数据库,实时了解小黄花茶种群和生境现状、受威胁状况等[16].适度疏伐小黄花茶群落中郁闭度和重叠度高的树种(如川鄂连蕊茶等),减缓种间竞争压力,形成相对稳定的种间关系,提高小黄花茶群落的稳定性,增强其自然更新能力.