创“新”路 ·“再”辉 煌

2024-12-31

DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20240729.01 文章编号:1003-0417(2024)07-05-03

中国可再生能源学会秘书处

2024年是中华人民共和国成立75周年,也是习近平总书记“四个革命、一个合作”的能源安全新战略提出10周年之际。在能源高质量发展站在新的历史起点之时,中国可再生能源学会(下文简称为“学会”)迎来了45周年华诞。45年来,在历届理事会的领导下,学会始终紧密围绕中央各时期能源工作的决策部署,如同“筑路人”一般,为中国可再生能源事业的创新发展开山架桥、默默奉献,为中国可再生能源发展实现从量变到质变的飞跃,取得举世瞩目的成就作出了重要贡献。

1" 于危机中育新机

20世纪70年代初爆发的“石油危机”在全世界范围内掀起了保障能源供应安全,开发利用可再生能源的创新热潮。中国一批富有远见的科技人员积极投身于此,在太阳灶、沼气灶、太阳能热水器、小型风电机组、太阳电池等领域开展了大量科研创新与实践应用工作,形成了一支具有相当数量和学术水平的科研队伍。

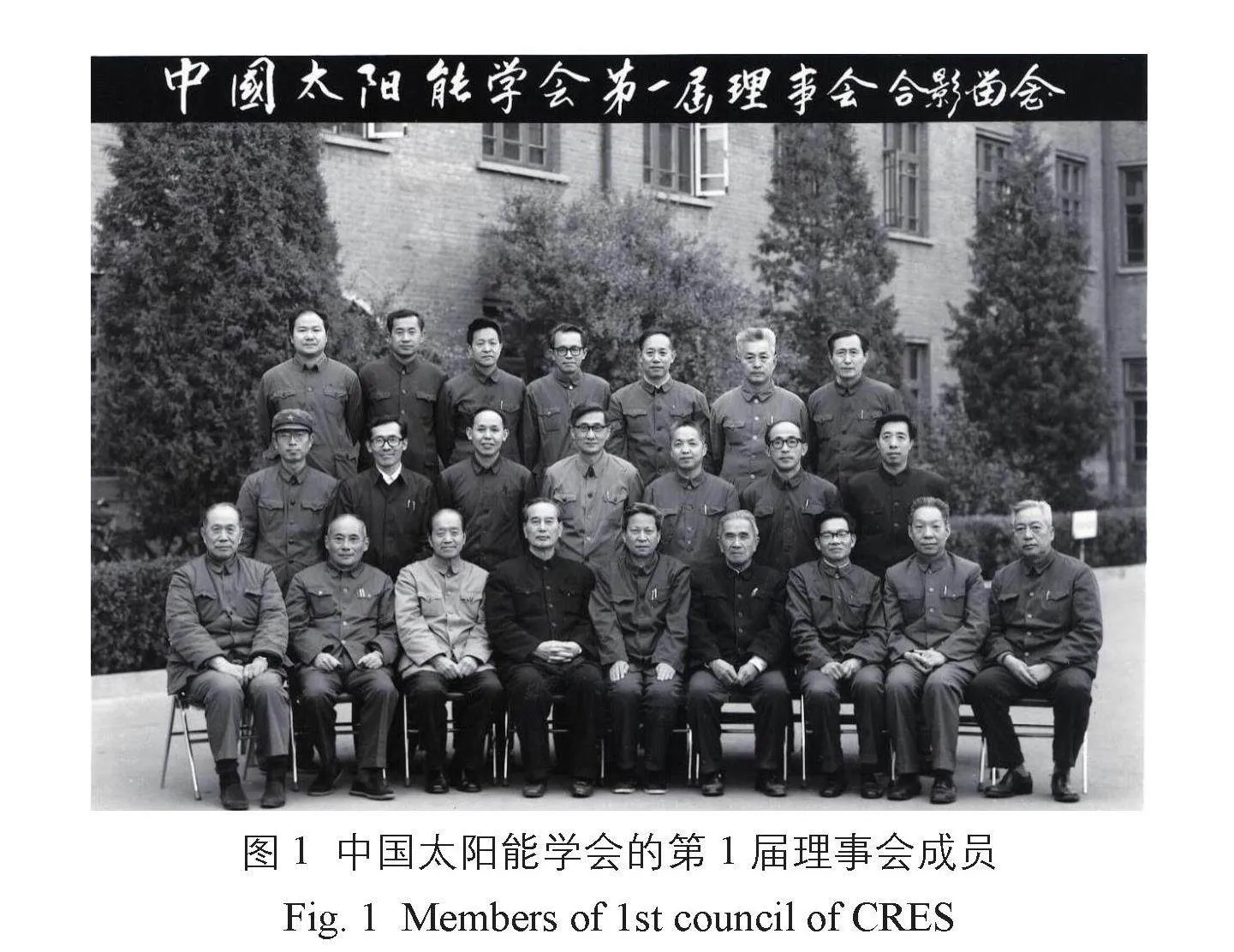

1978年7月,“全国太阳能工作座谈会”在北京召开,与会人员提出尽快成立“全国太阳能学会”的建议。经中国科学技术协会批准,1979年9月,中国太阳能学会(于2005年更名为“中国可再生能源学会”)成立大会暨学术交流会在西安市召开。第1届理事会由27名理事组成,清华大学王补宣当选为首届理事长。从此,中国可再生能源领域科技工作者有了自己的学术“大家庭”。

2" 在创新中“再”创新

中国可再生能源的科技创新经历了“引进、消化吸收到自主创新”的发展历程。学会成立以来,始终秉承立会宗旨,聚焦“中心服务大局”,坚持“独立自主、民主办会”的原则和“百花齐放、百家争鸣”的方针,不断创新工作方式、方法,其发展历程与行业发展轨迹紧密契合,大致可划分为3个时期,即创会后首个10年的开拓期、持续创新的发展期,以及近10年的新发展期。

2.1 开拓期(1979-1988年)

随着改革开放的不断深入,学习、引入国际先进技术和理念,加强国际交流与合作,推动学术外交,扩大国际影响成为学会工作创新的重要方向。1980年,经国务院批准,学会代表中国正式加入国际太阳能学会。1981年,学会首次组团参加了国际太阳能学会在英国举行的年会,并在随后的历届会议中,积极组织并精选论文用于会议交流。1985年,学会联合中国空气动力研究会、美国太阳能学会、美国风能学会共同举办了“1985年国际太阳能,风能会议暨国际可再生能源展览会”。来自美国、德国、澳大利亚等23个国家的270名代表出席会议。会议期间,中国国家科学技术委员会领导与美国能源部顾问就中美在可再生能源领域开展专业培训、学者交流、联合开发等内容达成初步意向。

在成立后的首个10年,学会充分发挥科技创新群体力量,先后创办《太阳能学报》《太阳能》这两种杂志,组织了第1个太阳能利用展览会、第1个科普知识宣讲团、第1个青少年主题夏令营、第1个太阳能热利用技术标准制定、第1个太阳能热利用理论学习班,并完成了向国家有关部门报送文件——《关于我国太阳能利用的可研、生产和应用的建议》等一系列具有开拓性、创新性的工作,努力为党和政府发展可再生能源事业做好参谋、当好助手,成为团结、联系科技人员的纽带和桥梁。

2.2 发展期(1989—2014年)

在国家科技攻关项目的支持下,可再生能源领域的一批产业关键技术、共性技术得到了攻克。1989年,时任学会理事长龚堡连同其他同志一起写信给国家领导人,提出了将可再生能源列入“八五”国家科技攻关计划的建议;1994年,时任学会理事长朱亚杰连同其他同志再次向国家领导人建议,将可再生能源开发利用纳入国家能源建设计划,给予扶持。之后,相关建议获得批示并受到国家相关部门的高度重视,推动了中国可再生能源技术的较大发展和应用,为其后续产业化、规模化发展奠定了基础。2001年,在时任学会理事长严陆光院士的主持下,将学会年会的交流议题由各专业最新成果,延展至重大科技项目和政策机制研讨等热点问题,受到与会代表的热烈欢迎。

进入21世纪后,随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,中国可再生能源的发展已逐步走向法制化、规模化的新阶段。2005年,《可再生能源法》颁布实施;2006年,时任学会理事长石定寰致电时任北京市委书记,提出了在奥运场馆中利用太阳能的建议;2007年10月,“可再生能源”一词第1次写入全国党代表会议报告中;2009年,中国太阳能热水器集热面积位跃居世界第1;2010年,中国风电总装机容量跃居世界第1;2013年,中国太阳电池产量跃居世界第1。

在该阶段,学会组织参与了《可再生能源法》和《可再生能源中长期发展规划》的研究制定工作,并分别组织了《可再生能源法》实施1周年、10周年座谈会,为中国可再生能源发展有法律保障、有政策支持、有规划目标、实现规模化开发利用发挥了积极作用。2011年,经国家科学技术奖励工作办公室批准,学会设立并启动“中国可再生能源学会科学技术奖”评奖工作。通过奖励在新能源和可再生能源科学技术领域做出突出贡献的单位和个人,调动广大领域内科技工作者的积极性和创造性,促进新能源和可再生能源科技事业发展。

2.3 新发展期(2015—2024年)

党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想和“四个革命、一个合作”能源安全发展战略指导下,加快发展可再生能源、实施可再生能源替代行动成为推进能源革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,促进贫困地区经济发展,引领全球能源科技,实现“双碳”目标的重要举措。

2015年,中国风电和光伏发电在总发电量中的总占比仅为4%,但2023年,二者占全社会用电量的总比重超过了15%,可再生能源利用效率不断提高,带动全球风电和光伏发电项目近10年的平均平准化度电成本累计下降分别超过了60%和80%,为全球能源转型贡献了中国智慧与中国制造。

在这10年间,学会坚持党的全面领导,坚持“四个面向”,持续强化“四个服务”职能和“三型组织”建设,在谭天伟理事长领导的第9届、10届理事会的带领下,学会紧跟全球清洁能源转型的步伐,与国内外科研机构建立了广泛联系,通过网站、公众号、期刊等平台,加强领域内科技工作者之间的沟通和交流,充分发挥政府、企业、科研机构三者之间的桥梁和枢纽带作用,积极开展智库咨询、评价评估、团体标准制定等工作,在推进学术交流、科学普及、培养和举荐人才等方面取得了突出成绩,先后获得“全国学会智慧党建建设优秀学会党组织”“中国科协‘科创中国’优秀科技服务团”“优秀扶贫学会”等荣誉称号,在学术界、产业界的影响力和渗透力不断提升,成为中国科学技术协会所属210多个学会中成长最迅速的学会之一。

3" 新征程“再”辉煌

经过45年的发展,学会由成立之初的太阳能热利用、生物质能、风能5个专业委员会,1个专业学组,发展为包括光伏、生物质能、热利用、风能、光化学、氢能、太阳能建筑、海洋能、天然气水合物、可再生能源发电并网、储能、地热能,太阳能热发电、可再生能源综合系统、可再生能源动力在内的15个专业委员会,以及学术交流、科普、国际合作、编辑出版、产学研、青年工作等6个工作委员会,拥有各级会员超过7000名,打造了中国可再生能源大会(已举办18届)、中国光伏学术大会(已举办20届)、氢能科学技术与工程大会(已举办20届)、全国太阳能光化学与光催化学术会议(已举办17届)、北京国际风能大会暨展览会(已举办16届)、全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛(已举办6届,覆盖院校超300所,参赛师生近2万名)等一批专业特色突出、学科融合度高、学术交流氛围好的品牌活动。

当前,国际形势复杂多变,行业竞争持续加剧、下行压力较大,风险困难前所未有。党的二十大就推动绿色发展、深入推进能源革命、确保能源安全、推进碳达峰碳中和、规划建设新型能源体系、创新驱动发展等方面做出了重要战略部署,提出了新的要求,对产业界、学术界,以及学会而言是机遇和挑战,更是不容懈怠的责任和使命。

新时期、新任务,学会将不断加强自身能力建设,围绕学会工作的改革创新,提高认识,转变观念,强化各项管理,持续创新优化工作举措,推动学会提质增效,努力创办具有国际影响力、科技工作者满意的社团组织。岁月漫长,心怀热爱,愿与广大会员、可再生能源科技工作者携手,共同开启学会新征程,推动可再生能源事业再辉煌。最后,向学会全体会员,以及45年来关心、支持学会工作的各界朋友致以衷心的感谢。