南苏丹地缘环境解析及其对中南地缘合作的启示

2024-12-31蔡维扬牛福长刘芳辰

关键词:地缘政治;地缘环境;南苏丹;中南地缘合作

素有“东非之心”之称的南苏丹共和国是我国“一带一路”倡议沿线重要国家。而这个世界上最年轻的主权国家自独立以来便饱受战乱的困扰,在2012年由于石油利益分配、边界划界和领土争端等独立遗留问题与苏丹发生冲突,2013年又因总统基尔与副总统马夏尔政治分歧导致的部族冲突逐渐升级为全面内战,南苏丹的独立似乎并没有给满怀希望憧憬的南苏丹人民带来期望中的平等、自由、富裕和民主[1]。而美国等西方国家联合东非政府间发展组织(Intergovernmental Authorityon Development,IGAD,简称伊加特)、非盟等地缘体积极介入南苏丹的内战与内政,加之国内族群矛盾尖锐以及政治和社会严重的撕裂使得南苏丹的地缘环境持续动荡[2]。这种复杂多变的地缘环境也造成中南合作充满挑战与不确定性。

纵观已有关于南苏丹的研究,学界主要围绕南苏丹的独立与南苏丹内战或危机这两个议题展开。在有关南苏丹独立方面,已有研究多从历史恩怨、文化种族差异、不平等权力关系以及外部力量的介入等国内外因素视角来解析南苏丹的独立[3-7]。还有学者着重分析了南苏丹国内冲突,如刘辉从部族冲突的角度去探析南苏丹内战,认为南苏丹内战源于独立前的部族冲突[8];闫健认为南苏丹的内战是政治、军事与族群冲突相互交织的产物[9];还有研究分析了外部力量在调解南苏丹内战中的作用[10];而Rolandsen 和Johnson 则认为南苏丹内战的根源在于执政党苏丹人民解放运动(Sudan People’s Liberation Movement, SPLM)内部的深刻分歧[1, 11]。可以看出,已有关于南苏丹的研究多是民族学或国际关系学领域对南苏丹独立和南苏丹内战的原因和过程的探讨,鲜有研究从地缘政治学角度去探讨南苏丹问题或是全面解析南苏丹整体地缘环境,也就无法全面把握南苏丹内战、危机出现的内在机理与动态演变,更不能预测其发展趋势和为我国与南苏丹之间的合作提供科学的合理化建议。而国内地理学界在第二次复兴中国地缘政治学研究的过程中,掀起的以“地缘环境”研究为主题的研究议程似乎为弥补这一不足提供了科学的理论和视角[12]。

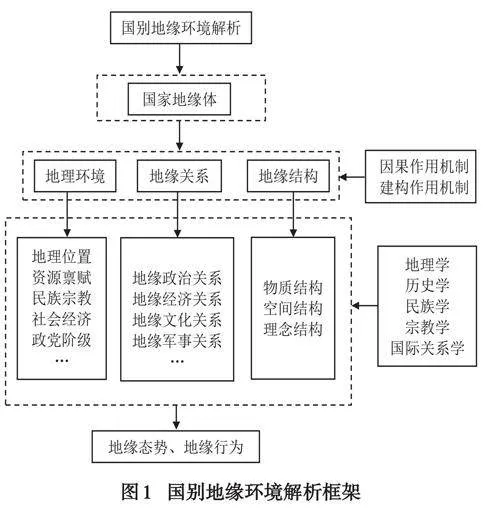

地缘环境研究主要以地缘政治学还包括国际关系学、历史学等学科理论为学理基础,同时兼顾古典地缘政治与批判地缘政治研究理念与思路,是对西方地缘政治研究的传承与创新[13]。经过十余年的发展,地缘环境已经成为一个独立的研究领域和研究方法,众多领域的专家学者参与其中,研究成果迅速增加,已在概念内涵、定量评估、框架解析、时空演化、大数据分析和知识建模等方面取得一定成果[14-19]。其中在国别地缘环境解析方面,有学者相继提出了日本和乌克兰等国别地缘环境分析框架,很好地解释了日本的明治维新和乌克兰危机,并提出国别地缘环境研究需要坚持走跨学科融合的路径,强化多要素、多尺度、长时间的综合研究[20-21]。但是目前地缘环境研究仍处于起步阶段,还未有明确的地缘环境解析框架,也未能关注到非洲国别区域研究。有鉴于此,在前人研究的基础上构建普适性的国别地缘环境解析框架,探讨南苏丹地缘环境对中南地缘合作的启示,以维护我国在非战略利益与中非洲的命运共同体建设提供借鉴与参考。

一、地缘环境理论与解析框架

(一)地缘环境理论

自地缘政治学发轫至今,其在发展过程中已形成了古典地缘政治、批判地缘政治及其分支流行主义地缘和女性主义地缘政治、新古典地缘政治等流派,也实现了地缘政治到地缘经济、地缘经济到地缘文化,而后向地缘政治经济社会的发展方向转变[20]。古典地缘政治在注重空间物质性的理念下,着重强调地理、空间区位及其附着要素等对国家间政治或国际关系的影响,而这也成为批判地缘政治学者进行无情批判的着力点;而批判地缘政治则过于关注对话语和文本的解读以及对地理空间的建构,忽略了话语文本背后国家行为体间真实的互动实践及其历史物质性背景[22]。因此,为了调和古典地缘政治和批判地缘政治的隔阂,促进学科间的交流互鉴以及推动形成地缘政治研究的中国流派,以陆大道院士为代表的一大批学者倡导和支持在国内开展地缘环境研究[23]。

通常来讲,地缘环境是指影响地缘体之间地缘关系和地缘结构的所有内、外部地理条件的总和[12]。而地缘环境由依附于地缘体的地理环境、地缘关系和地缘结构组成。其中地缘体是进行地缘问题研究的对象或实体,是具有一定属性和空间特征的地域单元,包括国家地缘体和非国家地缘体,本文着重研究的就是国家地缘体的地缘环境。作为地缘环境基础构成部分的地理环境指的是地缘体所处的地理位置以及与此相联系的各种自然环境与人文环境的总和[12]。当前世界地缘政治格局急剧变化,经济全球化、去边界化和多要素跨尺度流动的趋势不断加强,使得地缘体间的地缘关系趋向于更加复杂、多元,已不仅仅是物理区域和地方之间的联系,而是愈发表现为地缘政治、地缘经济、地缘军事、地缘社会文化、地缘资源环境等关系的动态变化。而地缘结构则是指由于地缘体之间的地缘环境要素差异反映在地域上的空间结构、物质结构和理念结构[24]。地理环境、地缘关系和地缘结构以地缘体的存在为前提,地理环境为地缘关系和地缘结构提供物质基础,地缘关系影响地缘结构,地缘结构又驱动着地缘关系,其共同构成一个地缘环境系统。

(二)解析框架

分析国家地缘体所处的地缘环境对国家的生存发展至关重要。古典地缘政治的“陆权论”“海权论”“边缘地带论”以及“泛区理论”其实是在探讨英国、美国以及德国的地缘环境,根据国家面临的地缘环境而提出的相应理论[25-28]。由于地缘环境研究仍处在起步阶段,尚未出现有明确被学界普遍接受的地缘环境解析框架,遂试图借鉴地缘政治学和已有关于地缘环境的理论与案例研究成果,尝试构建国别地缘环境解析框架(如图1)。首先,国别地缘环境的解析以地缘体为中心,确定和识别国家地缘体是国别地缘环境解析的首要步骤。其次,基于对国家地缘体的国别概况、国别自然和人文环境以及国别史等分析构成对国别地缘环境的地理环境部分的解析。再次,地缘环境要素在地缘体之间的流动产生了各种地缘关系,通过对国家地缘体的经济、文化和军事史的梳理,厘清基于社会经济文化等历史渊源的因果作用机制所产生的地缘关系以及基于国别利益基础上主观建构的地缘关系。而后转向探究由地理位置、资源禀赋和国家间互动所形成和构建的空间结构、物质结构及理念结构。最后,预判国别地缘环境的发展态势和国家行为。

二、案例研究——南苏丹地缘环境解析

(一)地理环境

南苏丹位于非洲之角地区,通过分离主义运动脱胎于原苏丹共和国,东邻埃塞俄比亚,南接肯尼亚、乌干达和刚果民主共和国,西与中非共和国毗邻,北部与苏丹接壤,是“一带一路”倡议沿线重要国家、中国在非重要合作伙伴与能源投资目的地。与苏丹境内沙漠较多不同的是南苏丹地形平坦开阔,中部有大片草原和湿地。白尼罗河是其最大水源,自南向北贯穿南苏丹中部,由其形成的苏德沼泽所带来的“地形摩擦”效应成为史上苏丹南北差异显著的重要原因之一[29]。

1820年埃及总督阿里为获取奴隶与黄金以扩充军力和充实国库派兵征服苏丹,同时也打开了南苏丹地区与外界沟通的大门。而19世纪末开始的英埃共管时期实行的苏丹南北分而治之的政策,为日后苏丹南北矛盾埋下了祸根[30]。1956年独立后,苏丹随即陷入了南北双方仇恨与战争的历史困境中,占据统治地位的北方始终实行限制南方发展的政策,并在南方推行阿拉伯化和伊斯兰化政策导致南北矛盾不断加深[31]。经过长达半世纪的两次内战后,在美国、英国和挪威组成的三驾马车联合伊加特介入调停下,南北双方于2005年1月签署了《全面和平协议》。根据协议的规定,在六年过渡期结束后,南苏丹有通过公投的形式选择是否留在苏丹的“自决权”[3]。最终南苏丹在2011年如期举行公投,并依据公投结果正式宣布脱离苏丹成立南苏丹共和国,成为国际社会最年轻的主权国家。

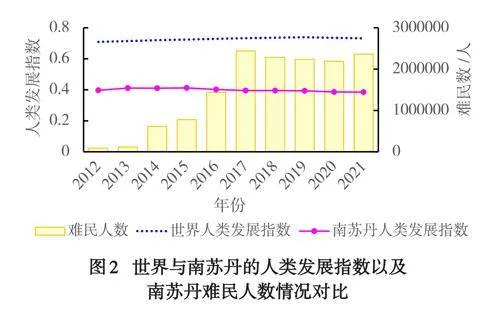

而独立后的南苏丹并没有摆脱战争的阴霾,政治冲突、军事冲突和族群冲突相互交织使得这个新生国家满目疮痍[9]。早在1991年苏丹南北内战期间SPLM内部就因马夏尔不满前领导人加朗的独断专行和政治分歧而发生分裂,后为落实《全面和平协议》和共同的独立愿景才选择暂时和解[32]。南苏丹独立后代表丁卡族的基尔总统与代表努尔族的副总统马夏尔随即便陷入了“生存政治”的斗争中,双方的矛盾和分歧日益加深[9]。2013年12月支持基尔与支持马夏尔的士兵在南苏丹首都朱巴展开激烈交火,随后这场由精英恩怨、政治分歧和族群矛盾导致的冲突升级为全面内战[2]。冲突导致族群仇杀、粮食危机、严重的人道主义灾难以及大量难民输出,国内经济社会发展遭到忽视,民众生活苦不堪言[33]。2012 年至2021年间南苏丹的人类发展指数长期维持在0.4左右,远低于世界平均水平;而其难民数量也是持续增加,且在2017 年达到243 万余人,如图2 所示。2018年在国际社会的斡旋下冲突双方签署了《重振南苏丹和平协议》,同意分享权力、组建过渡联合政府,但由于双方分歧难以弥合,直到2020年才完成过渡政府的组建。但此次和解到底能维持多久尚未可知以及和平协议的有效性也有待商榷,因为外部的调解没有重视和着眼于南苏丹的民族建构,而将重点放在了战争的结束和国家建构上[34]。事实上,南苏丹族群间的全面和解与民族认同建构才是实现和平稳定的内在条件。此外,南苏丹还拥有丰富的石油资源,农业资源开发潜力巨大。目前其财政收入很大一部分都是依靠原油出口,但石油生产与运输加工的空间错位,使得南苏丹与苏丹常因石油收入分配问题而发生冲突。因而南苏丹这种破碎撕裂的国内环境和经济上的对外高度依存,便成为域外国家的介入南苏丹事务的“抓手”。

(二)地缘关系

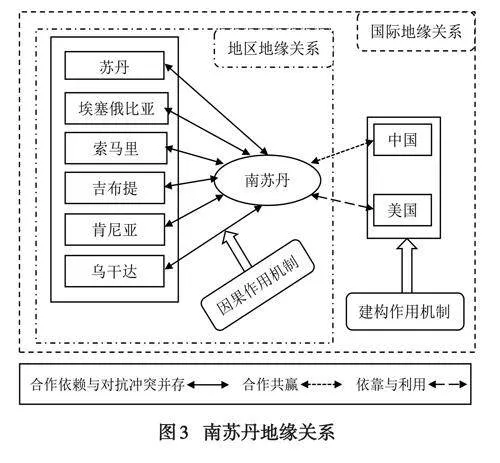

因果作用机制和建构作用机制是地缘政治两种重要的作用机制[35]。由于存在边界划分、部分领土归属以及石油利益分配等独立遗留问题,独立后的南苏丹与苏丹之间偶有冲突爆发[36]。除此之外,双方的族群、经济、文化、政治和民间组织之间的联系在时间和空间尺度上十分紧密,如在石油利益上的相互需要、政治上陷入“相互干预陷阱”以及边境族群的季节性相互迁徙等使得南苏丹与苏丹之间呈现合作依赖与对抗冲突并存的地缘关系[37]。

南苏丹所处的非洲之角地区安全局势不容乐观,集中表现为经济发展失衡、人道主义危机严重、国家内乱加剧、边境冲突此起彼伏、外部力量深度卷入、跨境治理艰难等,这些因素制约着地区各国发展,对该地区国家的和平与发展带来诸多不利影响[38]。此外,各国的内部冲突时常出现外溢的现象,彼此之间的合作关系经常因风险外溢而破裂,导致该地区局势极不稳定。而伊加特作为东非之角的次区域组织,曾参与调停索马里冲突、苏丹南北冲突和南苏丹部族纷争,虽然对地区冲突的调解发挥了关键性作用,但其局限性也非常明显,在对南苏丹的调停中其制约因素导致南苏丹内乱非但没有取得实质性进展,在某种程度上还造成冲突双方信任度下降,导致各方对伊加特的调解能力也出现质疑[10]。多年来,这种地区安全困境始终没有寻出一条破解之路,地区各国发展与国家间关系都受到严重影响。受因果作用机制的影响南苏丹与苏丹和东非之角地区间的地缘关系会长期维持且较为稳定,如何破解这种地缘关系给南苏丹带来的不利影响,还需进一步探究。

中国是较早与南苏丹开展合作和与之建交的国家之一。中南两国高层多次会谈与互访,探讨双边关系和地缘合作,充分体现了双方合作的强烈意愿以及在南投资对中国的战略意义[39]。中国也是南苏丹最大的石油投资国与石油的购买国,且在南苏丹石油产业及其相关领域有着举足轻重的影响力。中国需要发展多元的能源供应渠道来保证能源安全,而独立后的南苏丹又面临着对石油财政的强烈依赖,这是中国与南苏丹在石油领域中相互依赖以及合作共赢的基础。此外,中国与南苏丹在政治经济上的战略互需不仅使得独立后的南苏丹迅速开启了国家建设的步伐,也推动了中国“一带一路”倡议在非推进,同时有利于维护中国的海外利益和战略目标的实现。因此,中国与南苏丹呈现出合作共赢的地缘关系。

自南苏丹地区发现大量石油以来,美国不断加大在南苏丹的政治、经济和军事等方面的战略力量投入。众所周知,为实现其地缘政治目的,美国在南苏丹的公投与独立过程中扮演着“关键先生”和所谓“自由民主监护人”的角色,通过“胡萝卜加大棒”的策略对苏丹政府施压为南苏丹的独立进程“保驾护航”[40];而在南苏丹独立后,美国也积极介入南苏丹的内战解决。随着中国的崛起和中国在南苏丹以及非洲的影响力不断提高,不难看出美国近年来加大对南苏丹等非洲国家关注和投入的深层次原因是为了遏制中国在南苏丹等地区的地缘战略的实施和战略目标的推进,从而实现美国全方位遏制中国崛起的政治企图。此外,南苏丹能够顺利独立且获得国际社会的承认以及独立后维持国家运转某种程度上说是以自身石油资源为纽带依托于美国的支持与援助[1]。因此,南苏丹与美国的地缘关系深受石油产业“合作导向”的影响,且亦有沦为美国遏制中国在非洲建设的战略支点可能。南苏丹与中美的这种主观上建构的地缘关系会因建构双方国别利益的变化和地缘环境的变化而变化(如图3)。

(三)地缘结构

英埃共管苏丹时期,当局在苏丹实行南北分而治之的政策,使得苏丹南北的差异进一步扩大,并逐步形成北方阿拉伯-伊斯兰文明与南方基督教、传统宗教-非洲文明对峙的局面。而在南苏丹独立前苏丹当局持续在南方推行阿拉伯化和伊斯兰化政策,对南方的独特文化造成了巨大冲击[6,31]。继而独立后的南苏丹在国家治理、宗教信仰、文化教育等方面既继承了部分母国苏丹的特质,又带有西方文化的烙印。这也就使得南苏丹依然维持着西方基督教(非洲文明)与苏丹伊斯兰教(阿拉伯文明)互嵌的理念结构。由于独特的资源禀赋和战略地位,南苏丹成为苏丹、中国以及美国等相关利益方通过以石油资源为载体进行权力斗争的场所,因而也形成了南苏丹地缘环境围绕石油(能源地缘政治)—国家权力博弈的物质结构[7,41]。作为东非之角地区唯一的次区域组织,伊加特在地区安全、经贸合作和文教交流等方面发挥了重要作用,成为地区安全和地区发展的有力推动者。南苏丹作为东非之角和伊加特的重要成员国,其在内战解决、经济发展及其对外交往等方面需要伊加特提供解决机制和对话平台,因此独立后的南苏丹目前及未来很长一段时间都是围绕伊加特的框架下展开相关活动[10];苏丹作为南苏丹独立前母国,毋庸置疑在政治、经济、文化和社会领域与南苏丹藕断丝连,彼此一方的国内政治局势和经济发展的变化都会对另一方造成一定影响。由此可见,南苏丹的地缘空间格局具有明显的南苏丹—苏丹—伊加特特征。

由于自身国家建构与民族建构的薄弱以及对外的高度依赖,未来一定时期内南苏丹的地缘环境特征难以发生根本性变化。在目前的政治过渡期结束后,如后续各族群间不能在权力与资源分配方面达成共识的基础上全面实现和解,那么很有可能南苏丹危机和困境将会持续下去。

三、结论与启示

在已有关于国别地缘环境研究的基础上,借鉴地缘政治学、国际关系学、历史学等理论提出国别地缘环境的解析框架,并对南苏丹地缘环境进行实证分析得出以下结论:(1)南苏丹国内自然人文环境脆弱性、敏感性突出,经济上的对外高度依存明显,这种撕裂破碎的地理环境成为域外国家介入南苏丹事务的“抓手”。(2)地缘关系上南苏丹深受苏丹和中美国家利益与地缘环境变化的重塑和主导作用,与苏丹暴露出合作依赖与对抗冲突并存特征,且因果机制下南苏丹与苏丹及“东非之角”间的地缘关系趋于长期维持稳定;受建构作用影响南苏丹与中国趋于合作共赢,与美国地缘关系深受石油产业“合作导向”的影响,且亦有沦为美国遏制中国在非洲建设的战略支点可能。(3)地缘结构上,南苏丹形成受西方基督教(非洲文明)与苏丹伊斯兰教(阿拉伯文明)互嵌的理念结构,围绕能源地缘政治—国家权力博弈的物质结构,南苏丹—苏丹—伊加特空间结构。

中国与南苏丹在不断深化合作的道路上形成了和平共处、互利共赢的双边关系。中南在政治、经济、文化、教育等领域开展了广泛的合作,其中石油合作是双方合作的重点领域,中国发展需要多元化的能源供应渠道,南苏丹需要以石油产业为基础的基础设施和财政收入来尽快完成民族国家构建的任务[42]。但是南苏丹自独立以来持续动荡的地缘环境无疑给中南两国在合作过程造成了巨大的破坏性影响[43]。因此,中国今后在与南苏丹开展地缘合作过程中可以从以下几方面入手,减少南苏丹不稳定的地缘环境带来的影响。

首先,针对南苏丹破碎撕裂的地理环境,中国应支持以伊加特为主体的南苏丹内战调停机制,帮助其在实现族群和解的基础上进行民族构建和国家构建,为南苏丹尽快恢复和平稳定的发展环境提供帮助。还应当继续保障在南苏丹石油投资与生产的同时尽可能地帮助南苏丹发展多元经济,扩大非石油收入,积极促进改善南苏丹民生。良好的国内外环境是一国发展的重要因素,帮助南苏丹改善国内的经济和民生状况,有利于为中国进入南苏丹开展更深层次的投资与建设减少其国内方面的阻力。

其次,在针对南苏丹复杂紧张的地缘关系方面,中国在保持与南苏丹友好合作关系的同时,应积极搭建南苏丹与苏丹解决独立遗留问题的对话交流平台,促进双方的关系和谐发展。在动荡不安的非洲之角地区中国应积极与伊加特、非盟等组织合作破除该地区发展的安全困局,营造中国在南苏丹投资的安全稳定的地区周边环境。不仅如此,还应看到南苏丹与美国之间微妙的关系,抓住美国对南制裁的机会,加大对南苏丹的战略投入,寻求借助在南苏丹等非洲国家的战略影响力以平衡美国对中国的战略压制。

最后,在面对南苏丹这种特殊的地缘结构现状时,中国在尊重南苏丹自主选择的发展道路和“不干涉内政”的前提下,一是要与南苏丹扩大文化教育等方面的合作,促进南苏丹非洲特色文化的传承与发展,降低社会文盲率;二是继续保持中国对南苏丹石油投资的优势,同时关注其他西方国家尤其是美国的投资战略的变化可能导致我方海外利益受损的情况;三是通过以伊加特框架为主进行跨尺度跨领域构建利益相关方的安全对话平台,争取最大程度化解相关合作风险。

因此,中国如能与南苏丹这一新生的共和国成功打造具有战略意义的中非互利共赢合作模式,将会为中国与其他非洲国家开展相关合作起到较好的示范作用,进而助推“一带一路”倡议在非推进和中非命运共同体建设。中国的地缘政治学研究已然发展到以地缘环境研究为主要议题的发展轨道上,中国的地缘政治学者应抓住这样的机遇在地缘环境研究上为中国的地缘政治学贡献更多的研究成果。目前国别地缘环境研究在国内开展的态势较为可观,也出现了以某一地区为研究对象的地区地缘环境研究。未来无论是在国别地缘环境研究还是在地区地缘环境研究上,结合中国的对外政策和战略利益考量研究某尺度地缘体的地缘环境动态变化将至关重要。