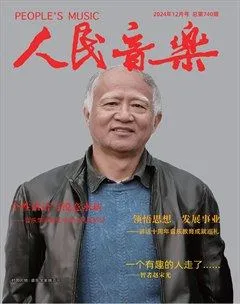

一个有趣的人走了……

2024-12-30李玫

赵先生走了!那天,田青对我说:“知交半零落”!我心中顿生凄怆。过了一会儿,他又说:“再也没有这样有趣的人了! ”我伤心地说:“是的! ”

是的,他是个有趣的人,且他的有趣也是非常独特的。记得赵先生第一次进入我的视野,是读他的《数在音乐表现手段中的意义》和《关于3/4 音的律学假设》两篇文章,接着开始啃《论五度相生调式体系》。在读这些论著时,虽然感觉有难度,但其中的哲学厚度和方法体系,让我感受到脚踏实地的分量感,这给我一种确定的力量,让我有信心解决我所有的学术困惑。数年后,李正天先生问我,为什么会拜赵先生为师,年轻人不容易懂他。我半开玩笑地说:“我在黑暗中找到了光明。”这是最能表达我当时阅读后的感觉,于是我向西安音乐学院申请邀请赵先生担任我的导师。在经历了由于邮件不畅而产生的数月等待, 终于得到了赵先生的回复,并说知道我,看过我的文章。原来,我俩同在《中国音乐学》1991 年第4 期发表过文章。那是我的第一篇学术论文, 我是那期所有作者中最年轻的一位,而我和赵先生的文章内容是完全不同的领域,但他读了我的文章,并在几年后还记得我的名字以及读后的印象。他很高兴帮助我完成有关中立音的研究。我从此成为赵宋光先生的入室弟子。

第一次见面

1995 年4 月,我去机场接赵先生,飞机提前降落了。跑进到达厅入口,看见一位半大老头坐在长椅上,心想这位大概就是我要接的赵先生。一边心里想,一边脚步未停,继续往里边跑,还有零零星星的人从出口走出来,等到没人了,急忙返回到刚才经过的长椅, 半大老头仍然气定神闲地坐在那里。我上前问:“请问您是赵宋光先生吗? ”他立刻大声回答:“是的! ”我为数分钟前心中猜对了略感得意。我告诉他我看了他一眼,就猜到他是谁,他也非常高兴。回到音乐学院,他对每位前来拜访他的人快乐而大声地说:“她一见我就猜出我是赵宋光! ”他很喜欢这种心有灵犀的默契。

最奇特的授课

1995 年初夏,我们去陕北考察,这是赵先生为了考察黄河中游而提出的行走计划。车刚出西安城,赵先生就拿出一摞草稿纸写了一个对数的换底公式,让我做换底练习。就这样一路走一路上课,恢复了丢弃已久的对数知识, 在颠簸的车上进行演算,光演算纸就用掉一大摞,当到达陕北佳县时,我已经完成了论文中所有数据的计算。在赵先生一个接一个问题的密集轰炸下,我从招架不住而头痛欲裂到豁然开朗, 最后领略到了解决这些问题的快乐。后来阅读他那篇《黄河×草原:心底的情结》,我理解了他对技术细节的较真儿和环环相扣的设问方式。因为那是他用生命经历换来的认识:“(1956 年)那次经历中,我体验到了‘生命系于技术’的边缘境况。在一段岩石河床的峡谷中,船工们稍有不慎,就会翻船撞在岩石上。所以,每个人都绷紧心弦,一片寂静,虽然共计不过半小时,它却成了我一生永久的记忆,不停地教导我以高度责任感对待技术细节。”25 岁时一次震撼心灵的草原黄河之行影响了赵先生一生的学术道路,从中凝练出一个观念:要以高度责任感的态度对待技术细节,这最终成就了他在音乐形态学这个领域的理论建设,《关于3/4 音的律学假设》和《论五度相生调式体系》就是由这次人生之旅催生而成。

这次陕北之行于我而言,其意义可以比附赵先生当年的草原黄河之行,不仅开启了本人的系统性学术训练,明确了学术道路,也让我领会他“辩证逻辑形式化,形式逻辑辩证化”的学术构想,赵氏理论律学的表述体系中充满这“二化”。后来学习他每个领域的理论体系,都可以感受到这个构思释放出的学术能量。

壶口瀑布旁的黄河之子

陕北之行, 给我留下几个印象深刻的瞬间,这几个瞬间高度凝练地折射出赵先生的人生观和生活态度。他目标明确,为达目标不计荣辱。他希望连夜绕道去看一个在黄土坡面上植树的示范工程,但带队老师和司机都不愿意去。由于当时交通、经济条件所限, 这是赵先生第一次离这个工程最近,但错失这唯一一次考察机会,对他有关治理黄河的梦想、设想、畅想都是一个无法弥补的损失。那一周里, 我目睹赵先生在遇到阻碍时可以强忍心痛,不与人争;逢到开心事则毫不掩饰孩子般的欣喜。他不会端着大人物的架子,也不会拿自己的行政地位去施压于他人。

我总是记得在壶口瀑布时,赵先生表现出他对黄河无法描摹的深情。车行到壶口瀑布,我们都忙不迭地朝瀑布边跑去。宽阔的河床上布满脸盆大的圆坑,那是经年累月水浪雕刻出的杰作。瀑布跌水坠入深谷, 激荡起的巨大水花早被深数十丈的下落势能转化成的回跳动能打击成无数濛濛淅淅的气泡,瞬间就把人从头到脚全部打湿,脸也被打得生疼。人们都本能地退避,只有赵先生站在那临谷的巨石上,张开双臂,陶醉地转动脑袋,使劲儿地吸吮那些气泡。在那个瞬间,我真实地感受到他对母亲河诗人般的深爱。25 岁那次草原黄河之行还催生了赵先生关于治理黄河的一系列行动。他说:“在穿越草原的航程中, 最为频频听到的是坍岸的声响。每隔几十分钟,就能听到远处传来一阵哗啦啦的巨响, 那是沙质的河岸经不住激浪的冲刷,整片塌倒,扑入河床。亲耳听着这阵阵巨响,我开始理解,这是黄河的心病;也开始叩问,怎么样治理这痼疾呢? ……”这个“叩问”在他的心中持续几十年, 于是就有了90 年代的具体行动: 他在《科学中国人》月刊发表了文章《黄河河套双主槽绿化工程刍议》和《三门峡库区暨小北干流河道治理的一体化构想》,这些成果都证明他不仅有对母亲河的热爱,还有知识结构的底蕴支持。

他对祖国的自觉责任感来自中国知识分子忧国忧民的精神传统,这是学术继承和精神、风骨继承的另一重表现。在那凹凸不平的河滩上,我们不断地提醒赵先生小心,兴奋让他对每一个动静的反应都格外迅捷,所以我不断地重复说:“小心,老人切忌猛回头! ”他立刻回说:“我不是老人! ”现在我也到了他当时的年龄,年逾花甲,我理解了这句话背后一位黄河之子的雄心勃勃!

河滩上说治理黄河

我们赶到佳县,加入白云观“四月八”庙会的人群中。黄河两岸晋陕百姓在凝稠的河水中乘着木船过河来,扛着自家种植或制作的农产品来庙会交易。我和赵先生信步走在河滩上,他兴致勃勃地讲起他治理黄河的方案“河套双主槽绿化工程”。他指着河道,比划着解释他的引流槽设计,如何因地制宜地建槽分流,分解洪水压力云云。虽然当时只是纸上谈兵,但听上去很有道理,尤其站在河滩上想象着建起的槽坝,后来还看到了赵先生设计的图纸,更是觉得非常有趣,合乎逻辑。人们不理解他这些“想入非非”,难免有些不以为然。但这正是赵先生大半生在哲学和科学之间自由穿行并不断品尝跨学科交融生机盎然的原创乐趣,并在“邦境邦语”中孤独而快乐着。

在20 世纪80 年代末,赵先生撰写了《让哲学思维在领域的体系中熔炼凝聚》一文,并在90 年代末发表在《学术研究》上。此文一出,便得到了来自十几个不同方向的奖项。“领域的体系”其实是赵先生一生中所有学术活动的纲领:五大领域组成的哲学体系好比一只丹顶鹤, 人类本质论是身体,自然本体论是腿脚, 认识论和驾驭论是张开的两翼, 而那引项远眺的头部就是价值论。他称此为“五体协翔”。他在讨论任何事物时,都会有一种联系的思维,这让他在每个学科领域的理论建设或应用设计都变得格外厚重严密,即使反对者也找不到缺口。他在各个领域建立的理论体系,总是一经提出,就无可辩驳地在辩证逻辑和形式逻辑两方面确立了独立性、完整性并具有可操作性。这体现在他一系列的理论与实践活动中, 比如幼儿数学教学法、儿童教育的一系列“推理歌谣”、幼儿钢琴教学法、三轴协变唱名法、和声方位图、五度相生调式体系、理论律学的双轨推算等等,晚年又设计了元素卡,巧妙地利用汉字在字形、字音、字意方面的表意功能, 将元素物态的变化规律有机地联系起来, 使学习者可以同时获得现象认知和本质认知,简洁明快地掌握数百年来多少代化学家探索到的深层规律。可惜这个智慧发明已经无力推广出去了! 他曾嘱咐我要跟进元素卡的工作,可我力不从心,只得辜负先生嘱托!

这种寻找现象和本质之间的联系并建立形态模式的思维方式贯穿在他的学术和生活的方方面面。这次陕北之行,我们走在不同的繁荣小城,拥挤嘈杂是相同的。马路上没有红绿灯,没有斑马线,刚刚开始富裕起来的有车族还没有学习到开车文化,司机们没有礼让行人的想法,这让过马路变成一个尴尬而困难的事。赵先生说,看着车的腰眼走过去。于是,我们轻松地穿过了混乱无序的马路。这件小事是一个缩影,体现出赵先生在日常生活中也会迅速观察矛盾性质的学者习惯, 并迅速形成解决思路,再用恰当的语言表达出来。站在河滩上听他说治理黄河,让我立刻获得生动的现实感。同样,他在各个领域设计出的理论框架、分析模式都能让学习者迅速捕捉到现象和本质的有机关联,大大提高学习效应和研究质量。

精气神

赵先生经过大半生的思考和写作,对中国音乐学学科建设的想法已经成熟,在世纪之交的前后数年间,赵先生积极张罗了两件事。其一便是在构建民族音乐形态学的通盘考虑中,更加细化地倡导建立旋律学,意在弥补西方作曲技术理论“四大件”忽视旋律的不足,终于在一群有志于中国音乐学学科建设的学者们的共同努力下,1998 年在内蒙古艺术学院召开了第一届全国旋律学学术研讨会,并成立了旋律学研究会。当大家合影时,赵先生忙着摆凳子,指挥人们高低有序地站好队形,我们劝他别事必躬亲,他回答说:“人总是要有精气神儿! ”我想他是因为高兴:思考书写数十年,终于得到回应,一大群人在鄂尔多斯草原上开始进行旋律学主题的讨论,这对他而言意义何其重要! 他提出鄂尔多斯高原和黄土高原两个高原联袂的历史文化地理观,他视这里为自己的第二故乡,这种情怀只有理解他的人才能体会的!

其二,21 世纪初, 赵先生和几位学者倡导建设“中华乐派”,为此开过几次小型研讨会,举办过一次论坛。赵氏主张并不是通常对“乐派”的狭义理解,而是包含着学科体系建设的全面思考及一系列高屋建瓴的理论阐释。可惜对当时讨论的主题,人们各自的理解有很大差异和局限性,几位主要倡议者的认知也各不相同。我清楚地记得,2006 年那个秋天,各种观点碰撞,开了一整天会。散会后人们告别散去, 赵先生坐在院子里的长椅上不愿离去,我问他对今天的会议满意吗? 他落寞地说“不满意”。因为, 他希望借助这样的学术活动在学界形成合力,制定出具体学术计划,推动中国音乐学学科体系建设,但这次论坛并没有达到这一目的。

我常常劝赵先生不要去参加太多社会活动、学术活动,而应该以著书立说为工作重心。我甚至不分轻重地说,您的生命已经进入倒计时阶段,应该以完成《和谐数论》为主要目标,让学说、理论成为您生命的延长,让后学可以通过阅读此著来了解音乐的本质及规律,这比您自己去做一次报告,讲一次课,有着更隽永的意义。但先生对自己的生命太自信,对自己的精力太自信,也因为人们总是需要他的指点帮助,而无法回到书房静心写作。

在渐渐失去行动能力之前, 他又做了一件大事,2019 年促成了“民族音乐形态学人才培养”项目立项。他亲自一个个地打电话邀请全国各地的学者来这个项目讲课,为年轻学员创造了一次集中了解学术前沿成果的条件,但他自己在开坛之前摔倒了! 学员们失去了聆听他精彩授课的机会。我很不甘心,和几位朋友商量让赵先生做一次雅集式的简短讲座, 只为让更多年轻人领略他高速运转的CPU式大脑和准确精妙的语言。学员们立刻积极报名,全体参加了那晚为赵先生准备的学术雅集。但先生只讲了十分钟, 他终于意识到, 在自然生命面前,人,不可能永远是强者。

最后一次讲课

2020 年夏,我带着七八个博士、硕士生去广州看赵先生, 并建议他给年轻人讲讲音乐形态学,我说,“试试。”他认真地回答,“试试”。第二天我们按时上门,他神清气爽地坐在轮椅上面对着门,等待我们。我问,准备好了吗? 他答,“准备好了! ”于是我们开始上课。临要开讲,赵先生对我说:“我现在说话发声有时会困难,一时想不起要用的词,你要帮我。”我说:“没问题! ”赵先生讲了一上午,有时遇到说话障碍,就看着我,我立刻以我的理解把话接下去,他满意地点点头。最后,赵先生说,下午,我们做些和声进行的律学分析练习。于是,下午是年轻人们准备汇报的内容。那天大概是赵先生最后一次讲课……

回望赵先生的学术人生,我觉得他如同金庸武侠小说中“独孤求败”般孤独,但总是充满信心和热情,放射着学术光芒,所到之处,所说之言总能感染周围的人。他不会因为别人的不理解,甚至批评指责而生气沮丧,因为他不会为这些身外的荣辱浪费精力,因为在投身到这个学术精神世界之初,就已经自知将达到那不胜寒的高处。他把学科建设当作历史呼唤的重任,所以,他把这重任扛在自己的肩上,无论有没有同行者都要走下去。所以,他总是陶醉其间并充满精气神!

李玫 中国艺术研究院研究员

(责任编辑 荣英涛)