松辽盆地中央坳陷区北部白垩纪主要油层沉积特征研究进展

2024-12-28张景军郝婉琳苏学龙

摘要

松辽盆地是我国一个重要的陆相含油气盆地,其中央坳陷区北部孕育了世界级特大油田——大庆油田。随着勘探开发力度的加强,对盆地储层沉积学方面的研究越来越多。通过梳理松辽盆地中央坳陷区主要油层沉积学方面的研究,从岩石特征、沉积环境与沉积相、物源、沉积体系与沉积模式4个方面进行统计分析,明确了主要储层的岩相类型和岩性特征,以及主要储层的沉积相类型和沉积环境因素对沉积相的控制作用,并讨论了研究区三角洲沉积相的特征;对中央坳陷区的主要物源及目前物源研究的主要方法和不足,中央坳陷区沉积体系的类型和盆地沉积模式演化过程有了进一步认识。

关键词

沉积特征;储层沉积学;中央坳陷区;松辽盆地

中图分类号:TH312"" 文献标志码:A"" 文章编号:1004-0366(2024)06-0064-08

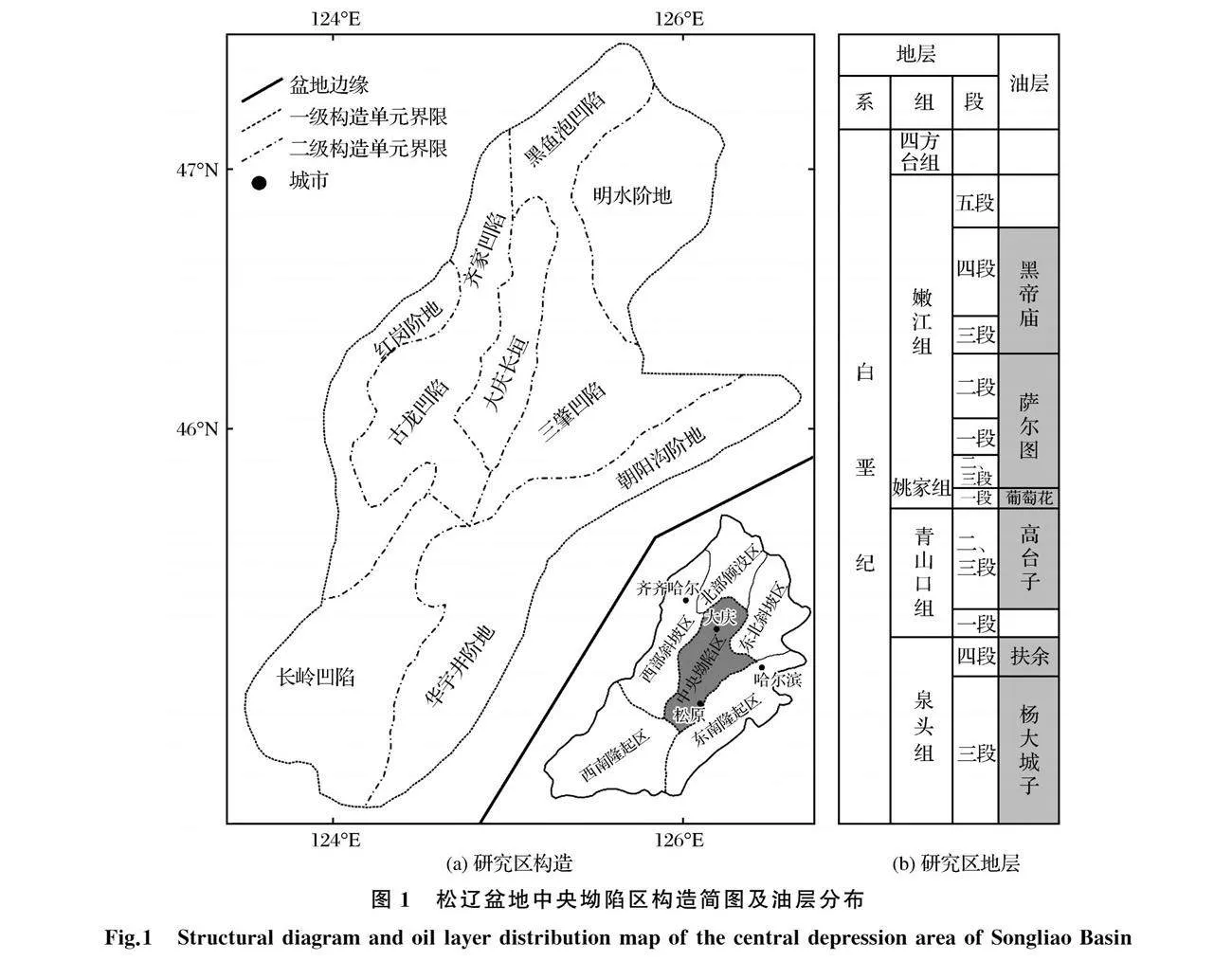

松辽盆地是我国中、新生代陆相含油气盆地,盆地包括6个一级构造单元,其中央坳陷区又可划分9个二级构造单元[见图1(a)]。从1973年开始,为了寻找岩性圈闭油气藏,开始了新一轮岩相古地理分析,工作重点为松辽盆地的青山口组至嫩江组,即“中部含油气组合”。此区域自中生代以来经历了海西、印支、燕山、喜山运动,沉积了多期沉积物,发育7套油层[1],分别为黑帝庙油层、萨尔图油层、葡萄花油层、高台子油层、扶余油层、杨大城子油层和农安油层[见图1(b)]。

松辽盆地面积大致为26×104 km2,其圈定依据为古生代以前的变质岩和岩浆岩的露头。在盆地近60年的勘探过程中发现了大庆油田及许多的油气产区,收集了大量的地质资料,使学者们更加了解盆地的地质构造、演化及油气储集成藏规律,为后续油气勘探开发指明了方向[2]。沉积学的研究在油田勘探和开发阶段发挥着重要的作用,松辽盆地的沉积学研究经历了从单纯的岩石学研究到目前可利用地震、测井、地球化学等多种方法,使得盆地沉积学研究从宏观到微观,从大时间跨度的地层到每一段、每一层的研究成果丰富,如断陷湖盆三角洲、滩坝、水下扇等多种类型储集砂体充填模式的建立以及浅水三角洲、砂质碎屑流模式的建立推动了松辽盆地岩性油气藏的勘探进程[3-4]。

随着大庆油田开发进入中-后期,学者们不再关注油区宏观的沉积特征,而是对可能含油的层位进行更细化的沉积学分析,对砂体构型进行研究。目前松辽盆地中生代的7个老油层依然是精细开发的主要目标,因此本文从油层岩石学特征、沉积微相、物源体系、源-汇系统和沉积模式4个方面对北部中央坳陷区白垩纪7个主要含油层的沉积学特征进行梳理,为后续精细化勘探开发提供沉积学方面的资料。

1 岩石学特征

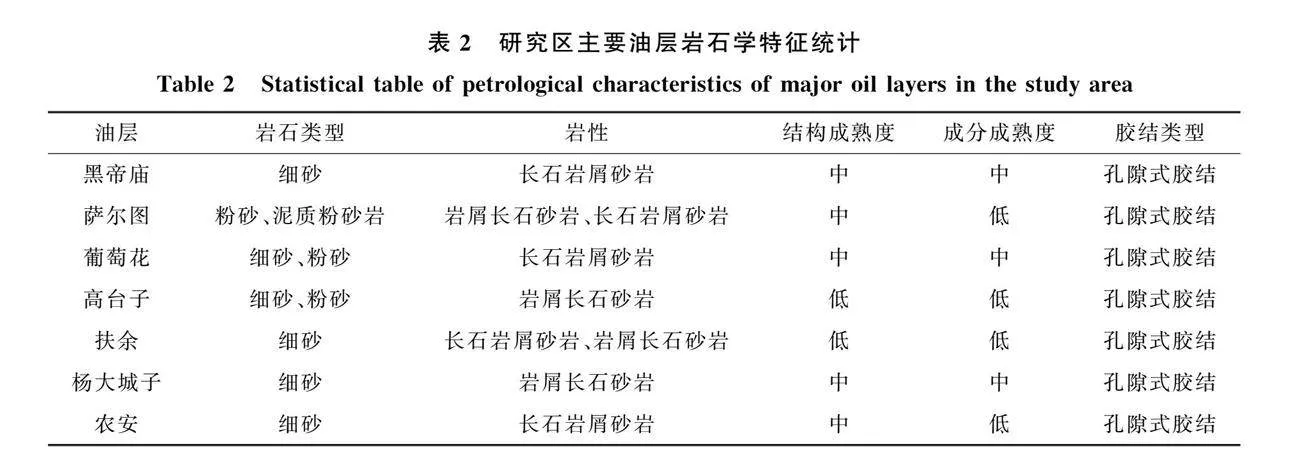

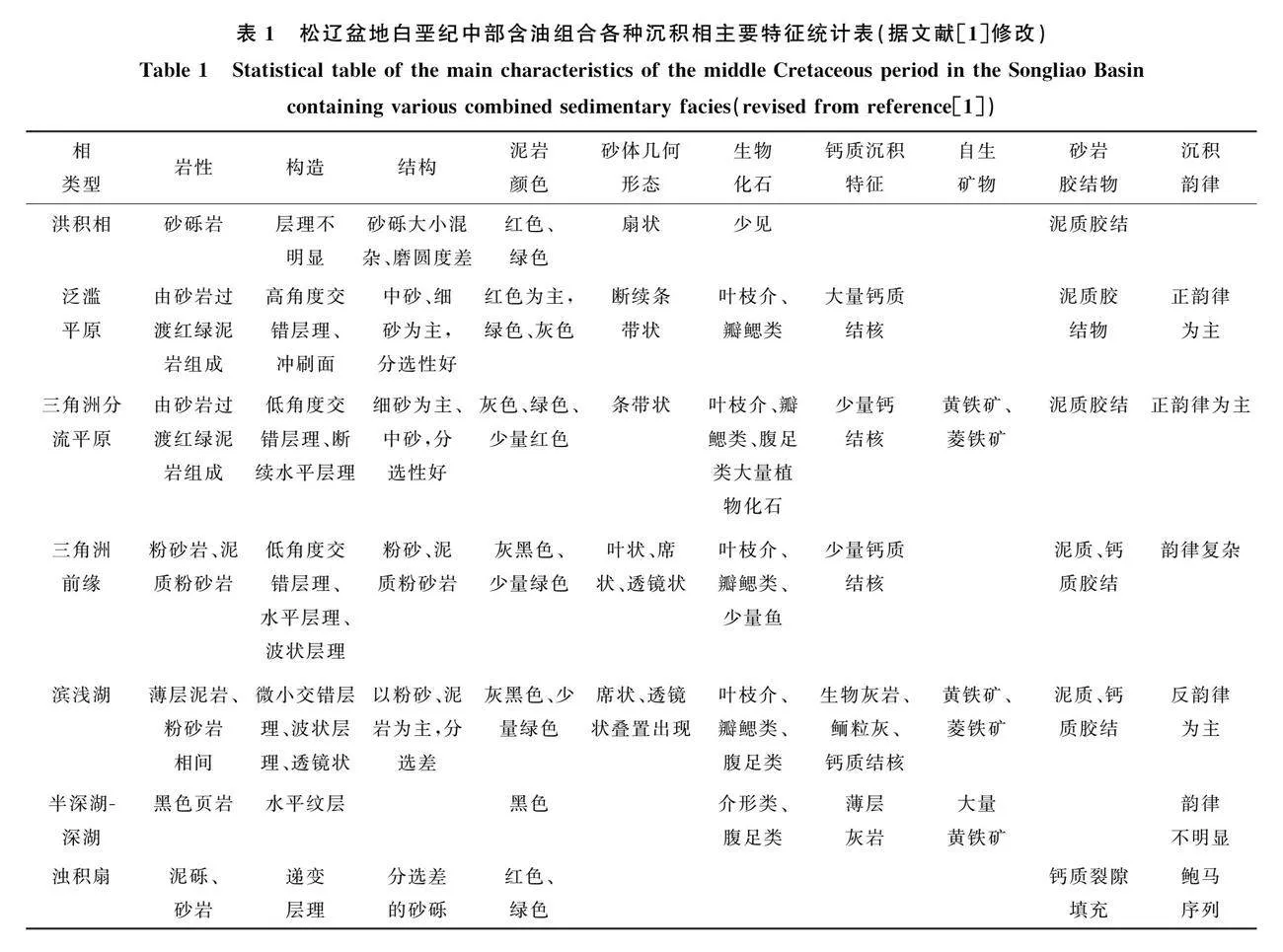

砂岩是松辽盆地油层的主要组成岩石类型[5],不同砂岩的成分、结构、构造等特点差异很大,其主要影响因素为砂岩的沉积环境。砂岩的岩石特征分析是评价储层类型及优良的基础,砂岩中颗粒的支撑类型、孔隙结构和砂岩的空间分布规律都是储层研究中不可或缺的一部分。除砂岩外研究区油层的岩石类型还有粉砂岩和泥岩。根据形成环境的不同,将其划分为3种类型:①河流沉积岩石类型,主要由河道、堤岸、漫滩沉积的砂、粉砂、泥及三者之间的过渡类型及混合类型组成;②三角洲沉积岩类,其岩石沉积类型与河流相似;③湖泊沉积类,主要为泥岩。重力流沉积类主要为泥砾及砂的序列沉积(见表1)。

通过对松辽盆地北部储层的综合研究发现,松辽盆地北部白垩纪的砂岩沉积主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩,胶结类型以孔隙式为主,结构、成分成熟度为低-中等(见表2)。表2为油层中分布最广也是最主要的特征,一些研究成果[6-9]提到了除上述主要岩石类型外,还含有少量的多矿物的石英砂岩及一些细粒沉积物,如钙质粉砂岩、灰质泥岩、含铁泥质粉砂等。从表2的统计结果来看,研究区油层常规油气的储层岩性相对单一,岩相划分上比较简单,在勘探阶段使用较为方便,受其形成环境因素的影响,砂岩结构、胶结类型,孔隙结构控制了储层的物性。

2 沉积相与沉积环境

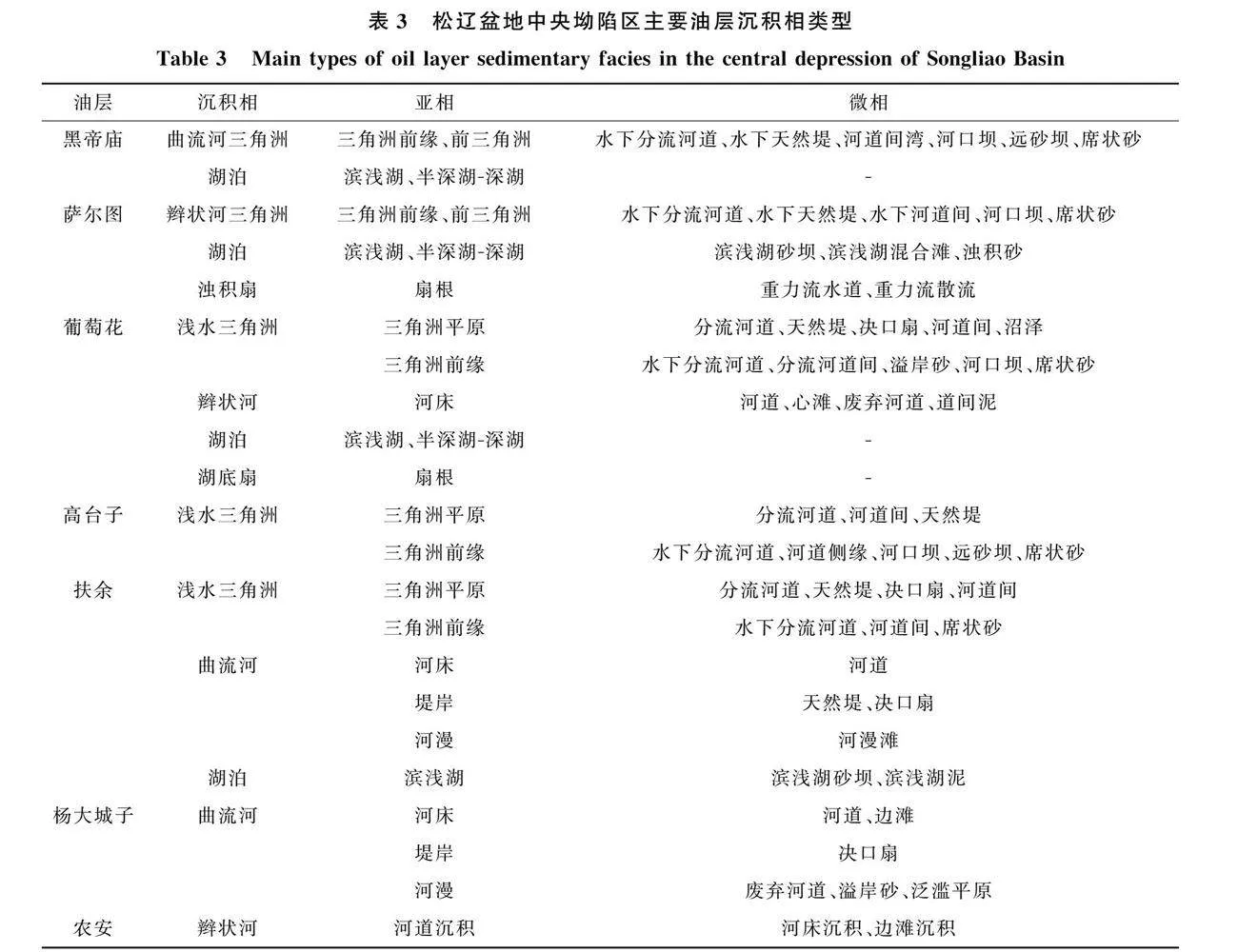

松辽盆地沉积相研究主要通过岩性特征、古生物特征、地球化学特征、地球物理(测井、地震等)研究方法对相标志展开研究确定沉积相[10-12]。研究区主要沉积相类型由河流相、三角洲相(入湖)、湖泊相、深水浊流相4类组成(见表3)。现代沉积学认为沉积相是沉积环境及在该环境下形成沉积物特征的综合表现,因此沉积相研究与沉积环境研究应相辅相成,但关于松辽盆地沉积环境的研究成果相对较少。

松辽盆地在早白垩纪为断陷湖盆,早白垩纪中后期到晚白垩纪为坳陷湖盆,根据形成时间划分为

先成盆地和同成盆地两个时期[13-15]。由于两时期的盆地充填物的量和水文环境的不同导致盆地两期沉积物特征也不同。两期盆地环境变化过程主要为:盆地形成初期河流相与半深湖-深湖直接接替,主要是由于当时的地壳快速下沉,且气候湿润造成的,此为先成盆地阶段。进入青二、三段时期盆地缓慢下降,河流大量发育,碎屑物质大量充填,此时是盆地沉积最发育的时期。进入姚家组时期气候开始干旱,盆地边缘抬升,湖面收缩,碎屑物质补偿速度大于沉积速度,因此这一时期发育大量的冲积物。到嫩江组时期,前期气候湿润,盆地下坳沉积速度加快,湖面扩大,多沉积湖相泥岩,后期补偿速度大于沉积速度,多发育三角洲沉积,该过程属于同成盆地阶段[16-18]。

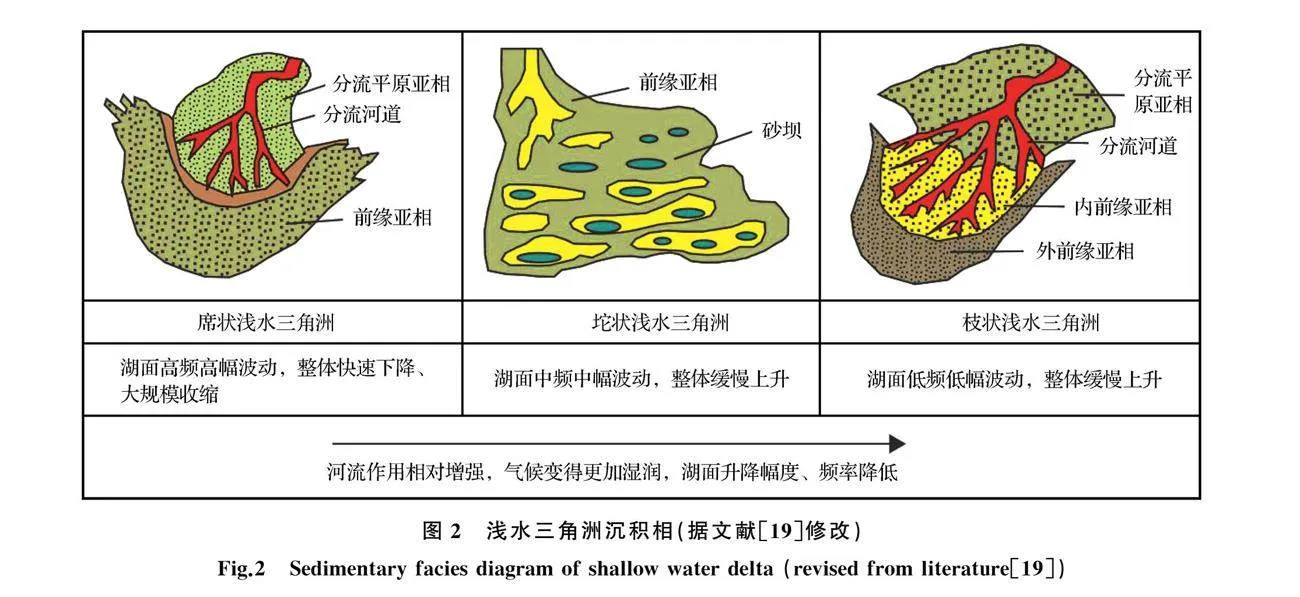

通过表3中的统计结果发现,在松辽盆地各个成油期都会发育相当数量和规模的三角洲,但其类型和沉积特征又受不同时期沉积环境的影响而有所差异。在三角洲分类方面,王衡鉴等[5]根据三角洲形态和发育位置将松辽盆地白垩纪三角洲划分为两类:一类是在湖盆长轴方向发育的叶状三角洲复合体,另一类是在湖盆短轴方向发育的扇三角洲复合体。在研究成果中学者更加关注三角洲的形成环境,认为松辽盆地内的三角洲类型大都为浅水三角洲,于德水等[19]更将其类型细化为三大类、六亚类浅水三角洲模式。在三角洲形成主控因素方面,大量学者[20-23]认为盆地内三角洲沉积类型与白垩纪时期盆地的构造、地貌、气候、水动力条件、碎屑物质供给等沉积环境因素有关,如葡萄花油层沉积时期,此时的盆地地形平缓,倾角较小,基底整体呈缓慢下降趋势,盆地气候相对干旱,湖面大规模收缩,受相邻物源的影响,发育大量的浅水三角洲,垂向上分层不明显,多为大面积稳定分布的扇形[24]。楼章华等[25]根据气候和湖面波动特征,将浅水三角洲的沉积环境划分为3种类型,并对所对应的三角洲类型进行了总结(见图2)。上述文献表明,松辽盆地在白垩纪时期多期次的湖泊水体运动形成了多沉积期次的入湖三角洲,其形成环境存在差异,对于其相类型、沉积砂体分布、储层沉积特征都有很大影响。目前大量研究都割裂了沉积相和沉积环境之间的联系,只针对某一地区相类型及其三维分布状态,而忽略了形成这种沉积特点的环境因素。

3 物源特征

通过对上述相和沉积体系的分析可知,古湖盆周围分布多个物源体系,它们与古气候、古构造、古水动力共同影响着盆地内沉积物的特征。不同的沉积体系代表了一个或一组相近的物源,文献研究表明盆地中央坳陷区主要由北部、齐齐哈尔、英台、保康、东部5个物源体系控制[26]。

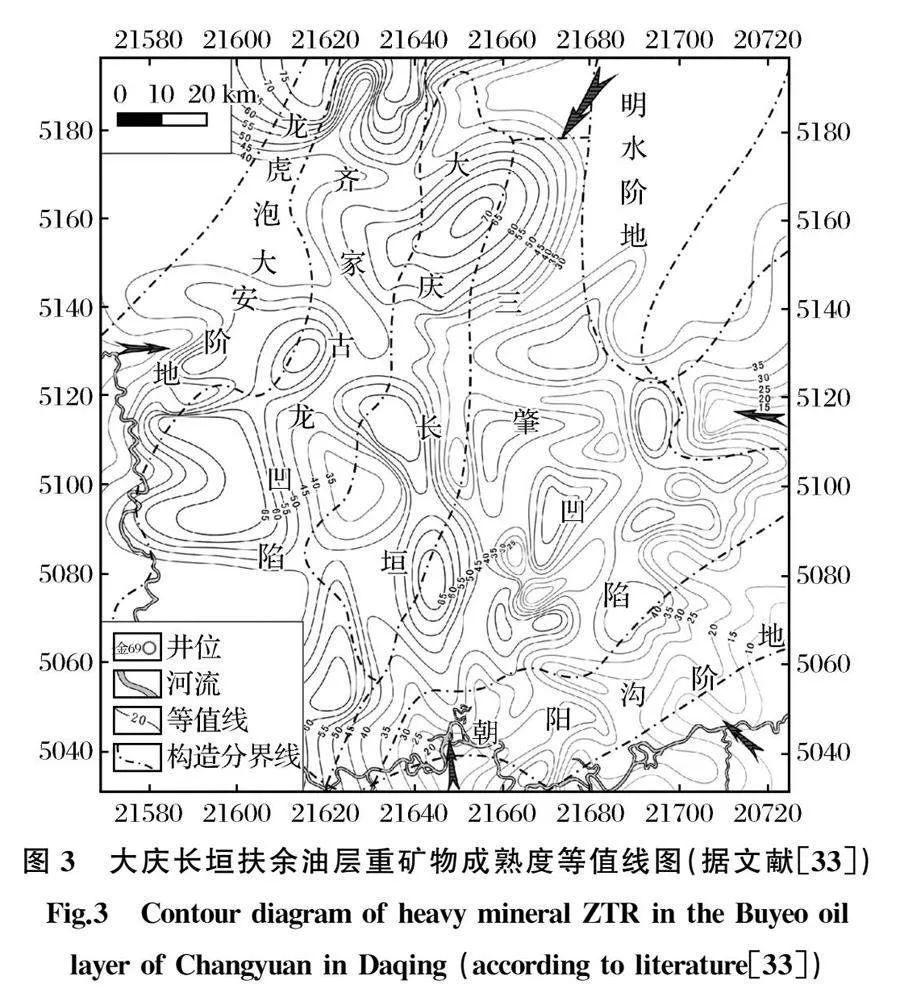

在既有文献中松辽盆地北部和中央坳陷区的物源研究方法包括岩屑组分分析、重矿物分析、砂砾岩百分含量、测井、地震古地貌、地层砂岩厚度等。一个地区的沉积可能有几个物源,其中会有一个主要物源,这一点在大型盆地内尤为明显,如松辽盆地中部的主要物质来源为北部物源体系。吕茜[27]与邵帅[28]根据岩屑组分对比及重矿物分析,得出在盆地中部黑帝庙油层沉积时期受到西南和东北部两个方向的物源充填。葡萄花油层受白城古水系西部三角洲-湖泊沉积体系、齐齐哈尔古水系北部三角洲-湖泊沉积体系和北安-讷河古水系的东部三角洲沉积体系三大物源体系控制[29-30]。衣晓东[31]、纪贤伟[32]认为盆地中部萨尔图油层沉积时期受齐齐哈尔、英台、北部3个物源区影响,其中北部物源起主要作用。通过重矿物和砂岩厚度得出扶余油层主要受南部长春怀德水系影响,河道砂体方向为南西-北东向(见图3)。杨大城子油层的砂体厚度等值线图、砂体地比等值线图、地层厚度图指示物源物源南北均有,以北部物源为主。通过上述几个主要油层的物源研究,运用不同的方法均证明,在盆地中央坳陷区尤其是北部一直受到北部物源的影响,但对于单一研究区物源往往只采用了一种或两种方法,且相邻区域缺乏对比,导致对于研究区物源的描述一般为研究区的相对位置,对于整体的空间分布描述较少。由于盆地的多旋回性,对于物源应更加注重多种方式综合研究,物源的描述应在盆地整体演化和沉积环境背景下进行,从描述物源方向到确定准确的物源区。

4 沉积体系与沉积模式

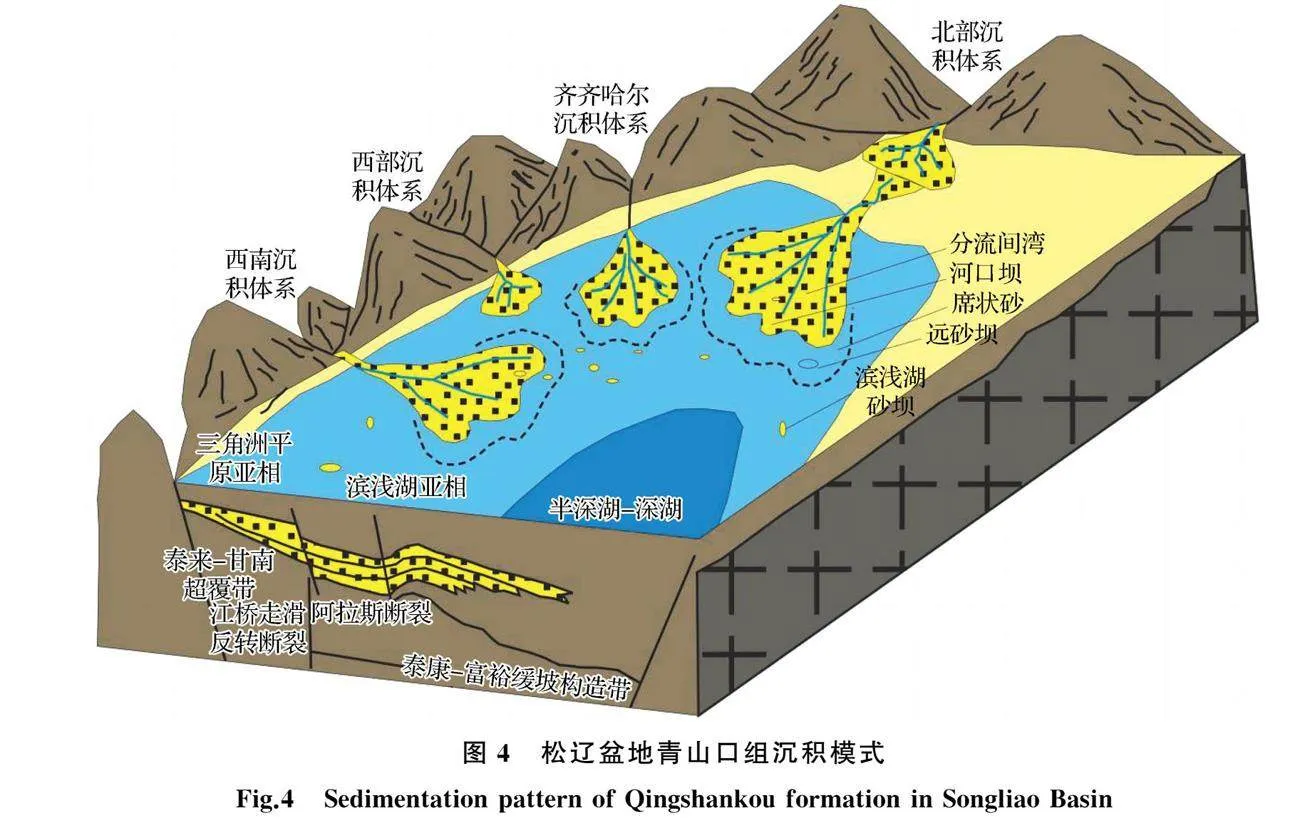

自大庆油田勘探开发以来建立了大量的中央坳陷区各层的沉积模式,其中白垩纪多沉积湖泊三角洲沉积模式[34],主要由曲流河、辫状河三角洲、扇三角洲、湖底扇、滨浅湖砂、半深湖-深湖泥等沉积相带组成(见图4)。通过大量的沉积相和沉积相平面及垂向展布的研究发现[35-36],这些相带组合呈现一定规律,即湖盆中心呈环状。虽然松辽盆地古湖泊位置发生多次迁移,但湖心整体还是在齐家、古龙一带,此处也大量发育深湖的页岩。因此松辽盆地白垩纪其他油层组沉积展布体系大致相同,只是位置和规模有所区别。

从文献[37-40]中建立的沉积模式发现,从盆地边缘到湖中心的沉积因受地形和水文气候影响,常呈断续分布,形成了不同的沉积体系,从而使不同区域沉积模式有所差异。总结起来大致分为3类:(1)河流-三角洲-湖泊沉积体系,这种沉积体系下的沉积模式代表所处区域物源充足,至少有3处物源供给,物源区与湖盆距离较远,水系发育,其特征沉积是河口坝、远砂坝、席状砂成片分布。代表区域为黑帝庙油层、萨尔图油层。(2)三角洲-湖泊沉积体系,这种沉积体系下的沉积模式代表所处区域物源充足,至少有3处物源,物源区与湖盆距离近、水系不发

育、盆地与物源区高差较大,其特征是在滨浅湖外缘分布连片的朵状三角洲。代表区域为高台子油层和葡萄花油层。(3)河流-湖泊沉积体系,这种沉积体下的沉积模式代表所处区域物源不充足,河道较发育,以曲流河为主,物源区与盆地之间高差大,多为断陷盆地发育初期,其特点是河道砂发育、河流和湖泊过渡区域发育湖底扇。代表区域为杨大城子油层。

通过勘探实践证明,在盆地内最有利的油气储集地带为河湖过渡地带,主要包括三角洲分流河道平原的砂体、前三角洲的砂体和滨浅湖的砂体。预测这几种砂体的位置及规模,建立研究区相模式和沉积体系是必不可少的。

5 结论

(1) 松辽盆地中央坳陷区白垩纪主要油层的岩石类型丰富,以中-细砂的长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩为主,颗粒间孔隙式胶结为主,胶结物主要为泥质和钙质胶结,成分-结构成熟度中-低。

(2) 松辽盆地中央坳陷区白垩纪主要油层的沉积相由三角洲平原、三角洲前缘、洪泛平原、河道、滨浅湖、半深湖-深湖等组成。每个时期油层中发育大量的浅水三角州相,并分为3种类型,其发育受到古气候、湖平面、古构造等因素的影响。三角洲相的发育特征和位置影响储层构型和砂体分布特征,因此对浅水三角洲演化的研究是下一步沉积学研究的重点。

(3) 松辽盆地中央坳陷区的充填来自5个物源体系影响,其受北部物源体系影响最大。在盆地坳陷时期物源体系供给和充填方式基本稳定。盆地物源体系的研究主要通过重矿物和砂体厚度来分析,此方法忽略了对物源体系演化的分析,下一步可通过地震沉积学方法对物源体系演化进行分析。

(4) 松辽盆地白垩纪整体的沉积相展布成环状,但盆地不同位置使其沉积体系有所不同,主要受盆地边缘地形、湖盆形态、水文、物源区位置影响,大致分为河流-三角洲-湖泊、三角洲-湖泊、河流-湖泊3种体系类型。且油气聚集区多为河湖过渡区域的砂体沉积,因此充分研究沉积体系与沉积模式对寻找有利储层有很好的预测作用。

参考文献:

[1] 王衡鉴.对松辽盆地白垩系中部含油组合湖盆沉积的几点认识[J].石油勘探与开发,1979(4):1-17.

[2] 邢吉祥.松辽盆地石油地质特征研究[J].石化技术,2015,22(6):208-209.

[3] 高瑞祺.松辽盆地白垩纪陆相沉积特征[J].地质学报,1980(1):9-23,85-86.

[4] 朱筱敏,钟大康,袁选俊,等.中国含油气盆地沉积地质学进展[J].石油勘探与开发,2016,43(5):820-829.

[5] 王衡鉴,曹文富.松辽盆地白垩纪湖泊三角洲沉积[J].大庆石油地质与开发,1983(2):91-100.

[6] 蔺毓秀.松辽盆地北部姚一段三角洲的沉积特征[J].大庆石油地质与开发,1983(2):101-111.

[7] 王建功,王天琦,梁苏娟,等.松辽盆地北部葡萄花油层浅水湖泊三角洲沉积特征及对油气分布的控制[J].中国石油勘探,2008(1):11-16,8.

[8] 周兴海,陈广金.松辽盆地北部上白垩统层序地层划分及沉积特征[J].中国勘察设计,2009(9):34-37.

[9] 杨玉芳,韩云洁,钟建华,等.松辽盆地长垣以西高台子油层沉积特征与油气分布规律[J].地质学报,2011,85(8):1377-1388.

[10] 卓弘春,林春明,李艳丽,等.松辽盆地北部上白垩统青山口—姚家组沉积相及层序地层界面特征[J].沉积学报,2007(1):29-38.

[11] 张庆国,鲍志东,那未红,等.松辽盆地中央坳陷南部下白垩统泉头组四段沉积相[J].古地理学报,2007(3):267-276.

[12] 赵波,尹淑敏,张顺,等.松辽盆地中央坳陷滨北地区上白垩统青山口组沉积相与沉积演化[J].古地理学报,2009,11(3):293-300.

[13] 唐祥华.松辽盆地白垩纪近海陆相沉积特征的探讨[J].地层学杂志,1985(4):314-316.

[14] 李国惠,李彦芳.松辽盆地英台地区北部沉积旋回模式的马尔柯夫链模拟[J].大庆石油地质与开发,1991(3):13-20,28.

[15] 葛荣峰,张庆龙,王良书,等.松辽盆地构造演化与中国东部构造体制转换[J].地质论评,2010,56(2):180-195.

[16] 大庆油田地质处.关于松辽盆地构造发育特征的探讨[J].石油勘探与开发,1978(2):1-10.

[17] 柳成志,辛仁臣,王刚.松辽盆地北部头台地区扶余油层浅水湖泊三角洲沉积特征[J].大庆石油学院学报,1998(1):70-72,102.

[18] 郭峰,陈世悦,王德海,等.松辽盆地滨北地区白垩系泉头组—嫩江组沉积特征[J].大庆石油地质与开发,2007(1):40-44.

[19] 于德水,何宇航,邢宝荣,等.大庆长垣高台子油层沉积演化分布及沉积模式研究[J].沉积学报,2024,42(1):238-250.

[20] 楼章华,兰翔,卢庆梅,等.地形、气候与湖面波动对浅水三角洲沉积环境的控制作用:以松辽盆地北部东区葡萄花油层为例[J].地质学报,1999(1):83-92.

[21] 张立平,王东坡.松辽盆地白垩纪古气候特征及其变化机制[J].岩相古地理,1994(1):11-16.

[22] 韩刚,官艳华,张文婧,等.松辽盆地白垩系年代地层学研究[J].科学技术与工程,2011,11(20):4705-4708.

[23] 张顺,付秀丽,张晨晨.松辽盆地姚家组-嫩江组地层层序及沉积演化[J].沉积与特提斯地质,2011,31(2):34-42.

[24] 韩晓东,楼章华,姚炎明,等.松辽盆地湖泊浅水三角洲沉积动力学研究[J].矿物学报,2000(3):305-313.

[25] 楼章华,袁笛,金爱民.松辽盆地北部浅水三角洲前缘砂体类型、特征与沉积动力学过程分析[J].浙江大学学报(理学版),2004(2):211-215.

[26] 闫全人,高山林,王宗起,等.松辽盆地沉积岩地球化学特征对物源区、沉积环境和原型盆地构造环境的反映[J].地质学报,2002(4):500.

[27] 吕茜.大庆长垣以西地区黑帝庙油层存在南北双向物源[J].内蒙古石油化工,2012,38(11):109-111.

[28] 邵帅.大情字井地区黑帝庙油层沉积微相研究[D].大庆:东北石油大学,2014.

[29] 马世忠,于滢潇,李文龙,等.松辽盆地大安沿江地区葡萄花油层物源分析[J].科技导报,2013,31(17):63-65.

[30] 马世忠,牛东亮,曾冰艳,等.大庆葡西油田古1区葡萄花油层物源分析[J].黑龙江科技大学学报,2015,25(5):531-536.

[31] 衣晓东.松辽盆地北部江桥—平洋地区萨尔图油层沉积相及储层特征研究[D].大庆:东北石油大学,2012.

[32] 纪贤伟.松辽盆地北部西部斜坡区萨尔图油层储层沉积特征研究[D].大庆:大庆石油学院,2007.

[33] 王玉珍,唐华风,朱政源.大庆长垣扶余油层古物源体系研究[J].新疆石油天然气,2014,10(2):11-16,1.

[34] 陈海峰,陈旭辉,卢双舫,等.大庆长垣以东裕民地区扶余油层物源分析[J].科学技术与工程,2011,11(20):4715-4722.

[35] 王艳.扶余油田西区杨大城子油层沉积微相研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[36] 杨继良.对松辽盆地北部石油地质特征的几点认识[J].大庆石油地质与开发,1984(3):299-309.

[37] 祁延年,王苏民,朱海虹,等.松辽盆地下白垩系古地理环境与油气分布的关系[J].中国科学(B辑化学生物学农学医学地学),1982(12):1123-1131.

[38] 关德师.松辽盆地下白垩统层序地层及沉积体系研究[D].广州:中国科学院研究生院(广州地球化学研究所),2005.

[39] 马涛.陆相大型坳陷盆地干旱气候条件下河流三角洲沉积体系分析[D].北京:中国地质大学(北京),2006.

[40] 郭莹莹.松辽盆地南部姚家组沉积体系分析[D].长春:吉林大学,2008.

Advances in the study of sedimentary characteristics of major cretaceous

oil layers in the northern central depression of Songliao basin

ZHANG Jingjun,HAO Wanlin,SU Xuelong

(College of Geosciences,Northeast Petroleum University,Daqing 163318,China)

Abstract

Songliao Basin is an important continental petroliferous basin in our country.The world-class oil field Daqing Field is gestated in the north of the central depression.With the development of exploration and development,more and more researches have been done on reservoir sedimentology.Based on the study of the sedimentology of the main oil layers in the central depression area of Songliao Basin,this paper summarizes the characteristics of rocks,sedimentary environment and facies,provenance,depositional system and depositional model,the types of sedimentary facies and the control of sedimentary environment on sedimentary facies are defined,and the characteristics of delta sedimentary facies are discussed The main provenances of the central depression and the main methods and deficiencies of the current provenance research are clarified,and the types of the depositional system and the evolution process of the basin depositional model are also clarified.

Key words

Sedimentary features;Reservoir sedimentology;Central depression;Songliao Basin

(本文责编:葛 文)