基于电阻率法的顶管施工浆液扩散范围试验

2024-12-28汪雨珍刘念武李明广徐浩东

摘要

同步注浆是顶管施工中的重要一环,浆液在注浆压力的作用下向周边扩散。若能观测到浆液在土体中的分布情况,即可合理调整施工参数以保证注浆减阻的效果。但在实际施工中,由于观测条件及观测方法的限制,浆液在土体中的分布情况很难判断,目前对于这部分的研究和方法较少。因此,介绍一种能够用于测定泥浆分布情况的测量方法——高密度电阻率法。为得到同步注浆后浆液在周边土体中的扩散半径,通过室内试验模拟顶管顶进施工过程,并用电阻率法测定注浆前后的土体电阻率分布,通过对比差值得到浆液的扩散范围。结果表明:土体的电阻率在注浆后会发生显著变化,在测量同一土体电阻率时会出现一定差异;电阻率法能够有效测定注浆后的浆液扩散范围;隧道埋深不同,只要触变泥浆的减阻性能良好且注浆压力适宜,注浆效果的稳定性就良好;顶管顶进完成后顶管周边将出现4个区域,即纯泥浆区、浆土混合区、主扩散区、次扩散区。

关键词

顶管施工;注浆减阻;电阻率法

中图分类号:TU447 ""文献标志码:A ""文章编号:1004-0366(2024)06-0007-06

近年来,城市地下空间建设在不断加快,以传统大开挖技术进行地下管道和人行通道施工已经逐渐无法满足现代城市绿色建设的需求[1],取而代之的是一种快速发展的地下工程非开挖施工技术,其中就包括矩形顶管技术[2]。顶管施工期间,为避免出现顶管顶进困难、顶力不够等问题,顶进过程一般都伴随着同步注浆的工序,即通过往顶管周边注入触变泥浆来对顶管进行润滑。顶管浆液主要由膨润土、碳酸钠、适量的添加剂和水按照一定的配比组成[3-4]。在注浆压力的作用下,触变泥浆被注入顶管管片与管周土体的间隙中,同时泥浆会在注浆压力的作用下进行扩散。浆液的扩散及分布是同步注浆工序中重要的一环,注浆的同时浆液向土体中渗流并抬升周边土体,伴有滤过效应等现象,能够使周边土体越发密实,更利于达到注浆润滑的效果。

在实际顶管施工中,由于观测条件所限,同步注浆后浆液在土体中的扩散范围很难测定,已有不少学者研究了浆液的扩散及分布规律。韩晓瑞等[5]通过自制装置进行室内模型试验对顶管施工泥浆套形成效果进行了探究,结果表明泥浆颗粒级配及密度相同时,泥浆黏度高,物理稳定性好,泥膜形成容易,且形成泥膜薄、致密,滤水量小;苟长飞[6]建立了不同流体性质下的扩散模型,通过环形和扇形描述浆液的扩散形态、推导出不同模型下的管片压力分布计算公式,并通过工程案例对计算公式进行了验证,对比分析不同计算公式的区别与联系;曹胜语等[7]、刘向阳等[8]考虑黏度时间效应的影响,假设浆液呈柱形渗透性扩散;SHI等[9]以山西省某煤矿岩石和土壤的力学性能为基础,设计了相应的试验系统,研究了泥浆在不同条件下的扩散行为;龚彦峰等[10]对浆液渗透扩散的影响因素进行了研究,并分析了不同注浆压力和地下水压力条件下浆液扩散特征及浆液对管片的影响;刘健等[11]通过对砂性地层盾尾同步注浆的研究表明,浆液性质对浆液的流速、渗透扩散时间影响较大,且浆液扩散半径随注浆时间增长而增大;李术才等[12]在砂土中研究注浆扩散规律,通过多元回归获得了水泥浆扩散距离的函数关系式,通过该回归关系式得到了考虑滤过效应和忽略滤过效应时水泥浆扩散距离的理论值,并通过与试验值进行对比,说明了忽略滤过效应时的理论值存在较大误差。目前,在顶管工程中难以直接观测到泥浆在管周土体中的分布情况,为了更好地解决这一问题,本次研究采用高密度电阻率法进行室内试验。

1 顶管减阻泥浆扩散室内模型试验

1.1 试验原理

电阻率法是一种通过测量地质体中电流分布规律来推断其构造组成的方法。通过施加电压,测量电流和电压,可以计算出地质体的电阻率。该方法已广泛应用于水文、工程和环境物探领域,是一种成熟可靠的野外勘测技术[13]。该方法的基本原理如图1所示,即在4个电极A,B,M,N上施加电压,记录电流和电压值,并计算地质体的电阻率。通过对整条测线上多个电阻率值的测量,可以推断出所测断面的构造组成。为提高试验精度,本次试验在模型箱中设置了高密度测点,并采用高密度电法仪进行测量,该仪器具有更高的测量精度和数据采集效率,并具有更强的抗干扰能力,从而提高了数据的真实性。

1.2 试验设备及材料

整个室内模型试验的试验装置由5个部分构成:注浆系统、模型箱、顶管模型、套管模型、动力系统。模型试验装置示意图如图2所示,其中空气压缩机、气压表、浆液桶、注浆管统称为注浆系统,模型试验箱中将装满土体(所用土体类型为黏土),顶管模型代表实际的顶管管片,顶管模型上有注浆孔与注浆系统中的注浆管联通,手摇卷扬机作为动力系统拉动套管模型前进,在套管模型顶进的同时开启空气压缩机进行注浆,以此模拟整个顶管顶进的过程。

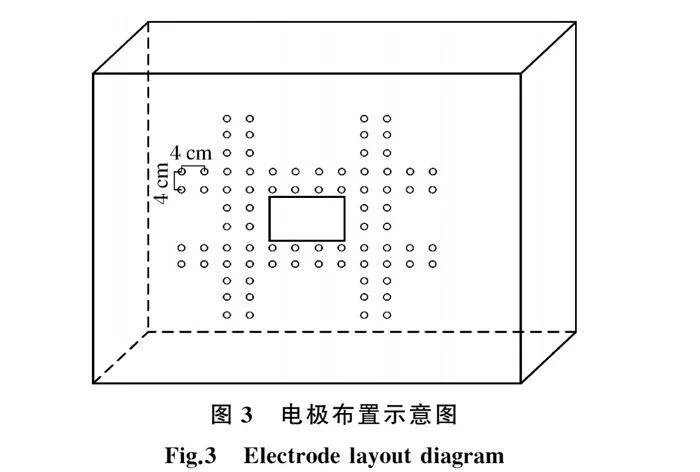

为了更准确地测定模型箱内土体的电阻率,选择51 cm×61 cm的模型箱,并在模型箱内密集设置了测点。因此,该试验方法被称为高密度电阻率法,其中“高密度”指的是测点的高测试密度。测点的布置方案如图3所示。图3中共布置了4条测线,其中水平方向2条,垂直方向2条,每条测线上均布置了12个电极,并将各电极之间的距离控制在4 cm左右。每个测线正反面均有80个钻孔,共160个小圆孔,每个圆孔都采用螺纹孔。在试验过程中,通过旋入螺丝将小圆孔作为电极使用,这种方法有助于保证试验的密封性能,避免漏水和漏浆等问题的出现。该测点布置方案主要集中在顶管周围,可以有效地测定顶管周边土体的电阻率变化,并据此确定浆液扩散的范围。

1.3 试验方法和步骤

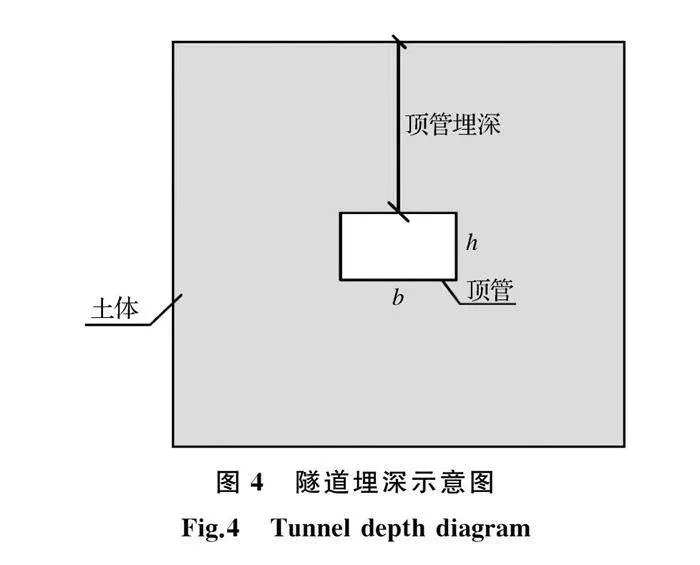

为研究泥浆在管周土体中的扩散及扩散后浆液在土体中的分布情况,对不同顶管埋深下的浆液扩散距离进行对比,得到浆液扩散距离与顶管埋深的关系,选定5个不同的上覆土重进行模型试验。图4为隧道埋深的示意图。

具体的试验步骤如下:

(1)装填砂土;(2)安装顶管模型;(3)安装套管模型;(4)继续装填砂土;(5)连接注浆系统并饱和砂土;(6)测量试验前土体的电阻率;(7)配制浆液;(8)开始注浆试验;(9)测量试验后土体的电阻率;(10)清理砂土并清洗所有的试验设备,并重复步骤(1)~(9)进行第2~第5组试验。

2 误差与试验结果分析

2.1 误差分析

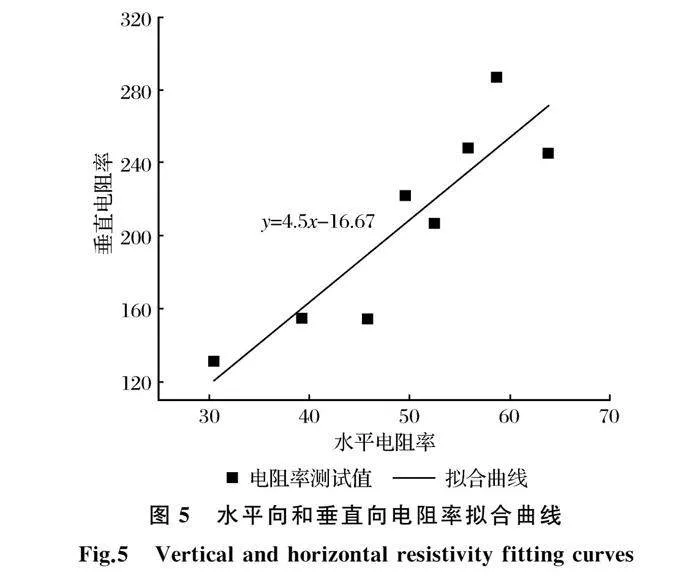

在本次试验中,需要测定土体的水平方向和垂直方向的电阻率。然而,由于高密度电阻率法仪器的特殊性,发射电极和接收电极的选取以及不同方向电极转换过程中会产生一定的系统误差。因此,同一土体在同一区域的水平电阻率测定值和垂直电阻率测定值之间会出现差异。为校正这种误差,在水平测量线和垂直测量线相交处选择几个数据点,测量其水平和垂直电阻率。通过比较同一点位不同方向的电阻率大小来抵消这种误差,以减小误差对后续试验分析的影响。图5展示了所选数据点垂直向和水平向电阻率的测量值以及二者的拟合曲线。

从图5中可以看出,垂直向电阻率的测量值与水平向电阻率的测量值之间有较大差异,为抹平此种系统误差,对水平电阻率和垂直电阻率测试值进行曲线拟合,二者的拟合曲线斜率为 4.5。这说明本次实验中,由于高密度电法仪自身的系统问题必然会导致测定值存在一定误差,且此种误差值相对固定。故在后期数据分析的过程中,将水平向测得的电阻率转换为垂直向电阻率便于统一电阻率的方向,抹除系统误差。

2.2 试验结果分析

分析步骤为:①确定饱和砂土电阻率;②确定泥浆电阻率;③确定泥浆各影响区域电阻率差值范围;④得出泥浆各影响区域厚度。

(1) 饱和砂土电阻率的确定

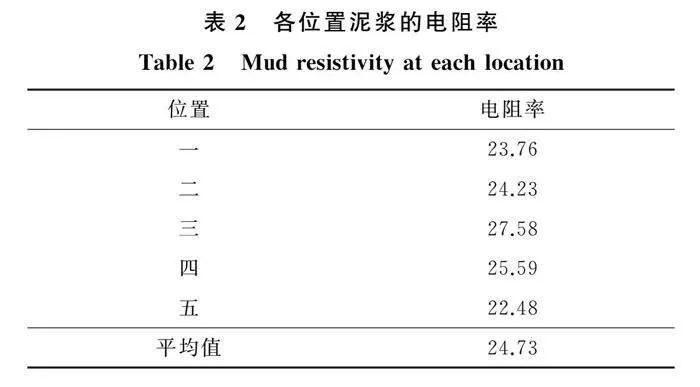

在上述分析中,已经对饱和土体的电阻率进行测定,在此直接对上一小节的数据进行分析,得到5个数据点位的土体电阻率,以此代表饱和土体的电阻率值。测定结果如表1所列。饱和土体电阻率平均值195.18,为方便计算取整数195。

(2) 泥浆电阻率确定

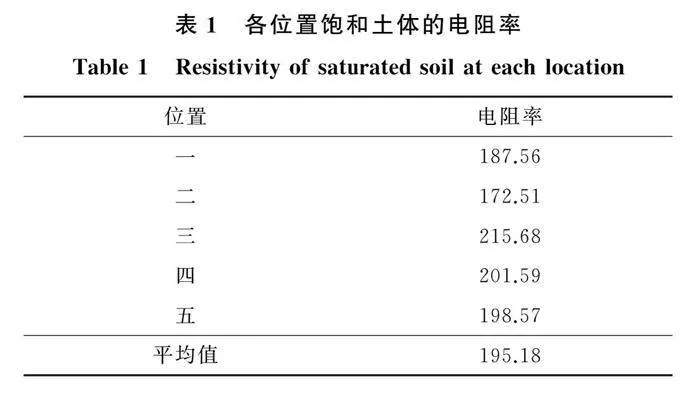

为测定泥浆电阻率,对同一泥浆的5个测量位置进行电阻率的测定,结果如表2所列。各测定位置泥浆电阻率相差不大,取平均值整数25进行计算。

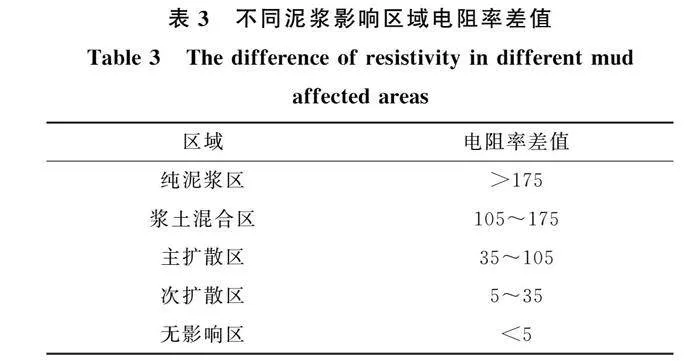

(3) 不同泥浆影响区域电阻率差值范围确定 饱和土体电阻率为195,泥浆电阻率为25,因此若注浆前后电阻率差值大于170,表明该区域大部分为触变泥浆。同时为了区分电阻率的变化差异,选择170的61.8%与20.6%即105和35作为分界线,使注浆效果更加明显。由于同一区域在不同测量情况下的电阻率仍有微小差异,故认为电阻率差异小于5的部分均为无影响部分。具体划分规则如表3所列。

电阻率差值gt;175时,代表纯泥浆区域;电阻率差值位于35~105范围内,代表此处触变泥浆扩散较多,称为主扩散区域;电阻率差值位于0~35范围内时,代表此处触变泥浆扩散较少,称为次扩散区域;其他电阻率无变化区域称为无影响区域。

(4) 泥浆各影响区域厚度确定

为测定不同埋

深下的浆液分布情况,预计进行5组试验,通过在模型箱顶部放置砝码代表不同的上覆土重,以此模拟不同隧道埋深的情况,以顶管高度为变量调整顶管隧道埋深并进行顶管顶进注浆试验,每组试验对应隧道埋深如表4所列,其中h代表顶管高度,顶管埋深指顶管顶部到地表的距离,以顶管高度作为标准进行调整。

5组试验的测量数据如图6所示。由图6可知,在浆液扩散之后一般会出现纯泥浆、主扩散、次扩散、无影响4个区域,其中纯浆液区域范围较小,由于注浆压力的存在,在浆液注浆压力的作用下注入到土体内部后将会挤开土体,因此在注浆管周边范围内最容易出现纯浆液区域。随着顶管顶进,浆液开始向外扩散,浆液中大部分颗粒残留在土体间隙进而形成了浆土混合区,在这一区域浆液中的大部分颗粒被留下,其余小颗粒与液体会继续向外扩散进而形成主扩散区与次扩散区。根据试验结果可知,土体电阻率的测量值在注浆前后出现了显著变化。特别是在靠近顶管中心线附近,土体电阻率测量值出现明显波动,表明浆液扩散对土体电阻率有影响,且影响程度随与顶管中心线距离的增加而减弱。这是因为注浆孔设置在矩形顶管上下左右各一个,位置分别在矩形顶管各边中点上。因此,靠近顶管各边中点位置的土体电阻率变化较大。

观察图6可以看出,在顶管的正下方容易出现纯泥浆区域,这是因为套管模型与顶管模型之间存在一定间隙,在实际顶管中该间隙表现为管土间隙,在浆液的扩散过程中浆液能够有效填充套管与顶管模型之间的间隙。同时,在注浆压力的作用下,管周土体会受到一个远离顶管中心的力进而产生向外的位移,当管周土体的位移达到一定大小之后便会留下一定空间,而浆液同样会填满该空间,形成纯泥浆区域。对比顶管上下左右4个方向,顶管正下方的纯泥浆区域较为明显,这是因为在重力的作用下,土体产生沉降之后便趋于稳定、不会出现太多回弹,因此泥浆填充管土间隙后产生的纯泥浆区域并不会由于土体的回弹而消失。

根据试验结果及对应云图,分别求得不同区域的最大扩散距离,结果如图7所示。

5组泥浆扩散区域范围大小不同且扩散规律不同,但不同区域的最大扩散距离差别不大,这说明在保证浆液减阻性能良好并且注浆压力合适的情况下,上覆土重的增大并不会显著影响浆液的扩散距离,因此在实际施工中,为保证浆液的扩散及泥浆套的完整性,需要选择减阻性能良好的触变泥浆进行减阻,并严格控制注浆压力,以此保证施工的顺利及安全性。浆液的主要残留区域为纯泥浆区与浆土混合区,其中纯泥浆区的最大扩散距离平均值为3.16 cm,浆土混合区的最大扩散距离平均值为4.43 cm,模型试验中顶管高度h=8 cm,因此浆液的注浆扩散距离大约为0.5h。

3 结论

本文介绍了电阻率法测量土体电阻率的原理,并使用高密度电阻率法测定顶管注浆效果,通过室内模型试验模拟实际施工现场的顶管顶进过程,并分析顶管顶进前后的电阻率变化差值,得到了顶管注浆后周边土体中的浆液扩散及分布情况。主要研究结论如下:

(1) 土体的电阻率在注浆后会发生显著变化,从而为电阻率法测定顶管注浆效果提供了基础依据。电阻率法仪器在发射电极和接收电极的选取以及不同方向电极转换过程中均会产生一定的系统误差,因此在测量同一土体的水平向和垂直向电阻率时会出现一定差异。为了消除这种误差对试验结果的影响,需要对测量数据进行归一处理。

(2) 在顶管施工过程中,为了保证注浆套管的完整性,需要选择适宜的触变泥浆,并控制注浆压力的大小。根据室内试验结果可知,即使隧道埋深不同,只要保证触变泥浆的减阻性能良好且注浆压力适宜,其对注浆扩散范围的影响并不显著。因此,在实际施工过程中,可以根据具体情况选择合适的触变泥浆,并通过严格控制注浆压力的大小来保证注浆效果的稳定性。

(3) 根据注浆前后土体电阻率的变化,可将顶管周边土体分为4个不同的区域。通过室内试验计算可得,每个区域的最大扩散距离并无显著差异,这一结果表明,在不同上覆土重条件下,所使用的注浆泥浆的扩散范围变化不大,这为合理选择适宜的泥浆类型和严格控制注浆压力提供了参考依据。其中浆土混合区的最大扩散距离为4.43 cm,约为顶管高度的0.5倍。

参考文献:

[1] 季向明.大截面近间距双通道管廊矩形顶管施工技术[J].建筑施工,2018,40(10):1806-1809.

[2] 杨红军,荣亮,徐虎城.超大断面矩形顶管减阻技术在郑州市下穿中州大道隧道工程中的应用[J].隧道建设,2016,36(4):458-464.

[3] 王明胜,刘大刚.顶管隧道工程触变泥浆性能试验及减阻技术研究[J].现代隧道技术,2016,53(6):182-189.

[4] 许四法,娄可栋,蔡舜,等.顶管工程润滑泥浆性质研究[J].科技通报,2021,37(9):64-68

[5] 韩晓瑞,朱伟,刘泉维,等.泥浆性质对泥水盾构开挖面泥膜形成质量影响[J].岩土力学,2008,29(增刊1):288-292.

[6] 苟长飞.盾构隧道壁后注浆浆液扩散机理研究[D].西安:长安大学,2013.

[7] 曹胜语,王道远,袁金秀,等.基于浆液黏度时变性的盾构壁后注浆模型研究[J].铁道工程学报,2020,37(7):84-88.

[8] 刘向阳,程桦,黎明镜,等.基于浆液流变性的深埋岩层纵向劈裂注浆理论研究[J].岩土力学,2021,42(5):1373-1380,1394.

[9] SHI H,ZHANG Y,TANG L.Physical test of fracture development in the overburden strata above the goaf and diffusion process of permeable groutslurry[J].Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2021,80(6):4791-4802.

[10] 龚彦峰,唐曌,盛谦,等.水下盾构隧道壁后浆液渗透扩散影响因素及扩散特征分析[J].防灾减灾学报,2020,36(4):9-17.

[11] 刘健,张载松,韩烨,等.考虑黏度时变性的水泥浆液盾构壁后注浆扩散规律及管片压力模型的试验研究[J].岩土力学,2015,36(2):361-368.

[12] 李术才,冯啸,刘人太,等.考虑渗滤效应的砂土介质注浆扩散规律研究[J].岩土力学,2017,38(4):925-933.

[13] 管奕.高密度电阻率法测试系统的研究[J].吉林地质,1995(4):79-83.

Test on slurry diffusion range of pipe jackingconstruction based on resistivity method

WANG Yuzhen1,LIU Nianwu2,LI Mingguang3,XU Haodong3

(1.Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.,Hefei 230000,China;

2.School of Civil Engineering and Architecture,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou 310018,China;

3.School of Naval Architecture,Ocean and Civil Engineering,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240,China)

Abstract

Synchronous grouting is an important part of pipe jacking construction,and the slurry spreads to the periphery under the action of grouting pressure.If the distribution of slurry in the soil can be observed,the construction parameters can be adjusted reasonably to ensure the effect of drag reduction by grouting.However,in the actual construction,due to the limitations of observation conditions and methods,it is difficult to judge the distribution of slurry in soil.At present,there are few studies and methods on this part.Therefore,this paper introduces a measurement method-high density resistivity method,which can be used to determine the distribution of mud.In order to obtain the diffusion radius of grout in the surrounding soil after synchronous grouting,this paper simulates the construction process of pipe jacking through laboratory tests,and the resistivity distribution of soil before and after grouting is measured by resistivity method,and the diffusion range of grout is obtained by comparing the difference.The results show that the resistivity of soil will change significantly after grouting,and there will be some differences when measuring the resistivity of the same soil.The resistivity method can effectively determine the diffusion range of grout after grouting.If the buried depth of the tunnel is different,as long as the drag reduction performance of thixotropic mud is good and the grouting pressure is suitable,the stability of grouting effect is good.After the pipe jacking is completed,there will be four areas around the pipe jacking,namely,pure mud zone,slurry-soil mixing zone,main diffusion zone and secondary diffusion zone.

Key words

Pipe jacking construction;Grouting drag reduction;Resistivity method

(本文责编:葛 文)