“扬长补短”建设中国特色综合型农业强国

2024-12-28国务院发展研究中心农村部课题组

提要:以评价指标计算作国际比较,我国农业发展水平在全球较为领先,但与建设综合型、特色型农业强国目标相比存在差距。对标国外一般现代化农业强国的共同特征,并基于中国国情和特色,我国应以加快建设中国特色综合型农业强国为战略目标,以“扬长补短”为战略方针,改进农业生产手段,拓宽农业与食品产业格局,完善农业支持政策,改善农业生产条件和经营方式。

关键词:农业强国;综合型;中国特色;扬长补短;战略

习近平总书记在党的二十大报告中提出加快建设农业强国,在2022年中央农村工作会议上的讲话中提出到本世纪中叶把我国建成农业强国。本文分析了我国建设农业强国的优势与短板,进行了国际比较,提出了战略目标与方针。

一、我国建设农业强国的基础与优势

习近平总书记指出,“我们要建设的农业强国、实现的农业现代化,既有国外一般现代化农业强国的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。”我国建设农业强国已经具备一定的基础与一些必需的优势。

(一)我国农耕文明历史深厚,历史上既是农业大国又是农业强国

我国历来具有高度重视农业的政治传统。两千多年前春秋战国时期,就已兴修安丰塘、郑国渠、都江堰等规模宏大的灌溉水利工程,秦朝以后历朝历代兴修水利、治河治水为我国农业生产奠定了坚实的基础。长期的农耕文明演变中,我国形成精耕细作、种养一体、生态循环、农业与纺织等手工业结合等为特点的高度集约化的农业生产方式。悠久深厚的农耕文明积累了丰富的农业知识和遗产,造就了我国既是农业大国也是农业强国的历史地位,滋养了两千多年来持续保持世界第一的人口规模。长期的农业生产实践中培育了大量优良品种,总结了大量农业生产经验知识,农业品种和技术向世界不断传播,在历史上形成了《齐民要术》《农政全书》等一批农学经典著作,在联合国粮农组织评定的全球重要农业文化遗产中,我国现拥有19处,居世界第一位。

(二)我国是农业资源大国,具有农业资源丰富优势

我国幅员辽阔,经纬度跨度大,距海远近差距大,地势高低不同,地形类型多样,形成了多种多样的农业气候和农业地理,农业资源丰富的优势明显。丰富多样的农业气候地理条件孕育了种类繁多、特色鲜明的大国农业,我国农业资源的丰富性、农业的多元化、农产品的多样性足可以傲立全球。第三次全国国土调查数据显示,截至2019年底我国耕地面积19.18亿亩,仅次于美国、印度、俄罗斯等少数几个国家。我国农田水利基础设施逐步完备,农业生产的基础条件进一步夯实。截至2022年底全国已累计建成高标准农田10亿亩,农田有效灌溉面积超10亿亩。

(三)我国是农产品生产大国,具有农业产业体系齐备优势

多年来,我国化肥等农业生产资料以及谷物、肉类等主要农产品产量稳居世界第一,保障了全球最多人口大国的食物安全。我国水稻、小麦等自给率长期保持在95%以上,2023年我国人均粮食占有量达到493公斤,位于全球前列,实现了口粮绝对安全、谷物基本自给。我国持续增强国内农业产业链供给保障能力,农林牧副渔产业体系齐备,农产品及食品生产体系丰富多元,构建了农业研发、生产、加工、储运、销售、品牌、服务等环节组成的功能齐备的农业产业体系,各类生产经营与服务主体不断发展壮大,积极融入全球农业产业链,体现了农业生产大国与消费大国应有的、农业强国必须的产业体系齐备优势。

(四)我国农业劳动力素质不断提高,具有经营体系健全优势

我国拥有丰富的农业劳动力资源,广大农民的农业技能较强,农业从业者专业化、职业化、高素质化趋势明显,农业科技人才队伍实力增强,我国已具有农业强国必需的不断提升、层次丰富的高素质劳动力,具有农业经营体系健全优势。据农业农村部数据,全国共有农村实用人才2200多万人,其中高素质农民超过1700万人。由高素质农民组成的各类新型经营主体和社会化服务主体正在成为农业生产的主力军,2022年全国有家庭农场391.4万家、农民合作社222.2万家、农业社会化服务组织104.1万个,通过服务带动小农户超过8900万户。

(五)我国工业支撑农业的实力增强,逐步具有农业科技装备水平较高优势

新中国成立后,我国工业化快速发展,工业体系完整,拥有联合国产业分类中所列全部工业门类,工业有力地支撑了农业科技装备进步,农业装备科技水平大幅提升,为农业强国建设提供了有力的工业化支撑。农业科技进步贡献率从2012年的54.5%提高到2023年的63.2%,农作物自主培育品种面积占95%以上。现代农机装备实现跨越式发展,我国能够生产4000多种农机产品,满足国内90%的市场需求。三大主粮作物收获已基本实现机械化。2023年,我国农作物耕种收综合机械化率达73%。农业机械化进一步向产后收储、加工环节延伸。

二、我国建设农业强国存在的短板

在建设农业强国的征程上,我国农业主要存在五大短板,其中最大短板在农业科技装备。

(一)农业关键技术由发达国家掌握,高端农业科技装备存在受制于人的短板

历史上我国农业既大且强转变为大而不强的主要原因在于近代工业落后导致的农业科技装备水平落后,尽管我国工业支撑农业的实力增强,但我国建设农业强国的最大短板依然在于农业科技装备,主要表现是农业关键技术与高端农业科技装备落后。我国在育种、农机关键技术等方面同发达国家存在差距。生物育种原始核心专利、实用功能性状基因专利、育种科研仪器设备等关键技术主要为美国、德国等发达国家所掌握。我国在农机动力、机电液控制等农机装备领域关键技术受制于人,一些关键零部件和高端智能农机装备仍主要依赖进口,能够生产的4000多种农机产品以中小型、中低端为主,同全球7000种农机产品相比仍有40%空白。我国国产主要农机产品平均故障间隔时间仅为国外先进水平的50%左右。满足丘陵山区、地方特色农业需求的小型轻便农机具、用于林果茶等特色农业和畜牧养殖业的特殊农机具仍是短板。

(二)农业产业化水平低,农业产业存在韧性不足短板

我国大多数农业产业仍然以销售初级产品为主,产业链延伸距离短,农产品加工转化率低,价值增值能力弱。农产品加工是提升农业附加值的重要途径,2022年我国农产品加工转化率达72%,农产品加工业与农业产值比达2.52∶1,但我国农产品深加工率仅有30%,远低于发达国家70%的水平。跨区域、跨季节调节农产品供需能力不足,产地价低滞销和销地价高短缺情况并存。农产品流通运输存在瓶颈制约,特别是生鲜农产品冷链物流运输能力不足,果蔬、肉类、水产品等生鲜农产品冷链物流运输率分别只有5%、15%、23%,远低于发达国家水平。由于冷链物流设施不足和“断链”造成的生鲜农产品损失率高达20%。

(三)生产成本持续上升,农业国际贸易存在竞争力低的短板

农业生产成本上涨挤压农户收益空间,特别是农资、农机成本和土地流转费用快速上涨。2011年到2023年的12年间,我国主要农产品生产成本均呈上涨趋势,如稻谷总成本上涨51.4%、小麦上涨66.3%、玉米上涨71.7%、大豆上涨93.2%、规模养殖生猪上涨48.5%,而同期各主要农产品利润率总体呈下降趋势。我国多数主要农产品国内市场价格均高于国际市场价格,国内外农产品市场价格倒挂,农业产业竞争力在国际市场处于弱势地位。

(四)人均耕地资源不足,农业经营存在“小、散、弱”短板

我国山地、高原和丘陵约占国土面积的67%,盆地和平原约占国土面积的33%,适合农业生产的土地面积占比小。我国人口众多,人均耕地资源匮乏,不足世界平均水平的一半。农地经营规模、经营主体存在“小、散、弱”短板。2022年全国经营耕地的农户23290.7万户,其中经营耕地面积超过30亩的农户有1132.7万户,占比仅4.86%,经营耕地30亩以下小农户数量占比超95%。

(五)自然资源结构性不足,农业资源存在空间分布不均衡短板

我国干旱半干旱地带多,水资源与耕地空间分布错配。水资源南多北少、东多西少,全国年降水量的分布由东南的超过3000毫米向西北递减至50毫米。我国耕地的分布却是南少北多。64%的耕地分布在秦岭-淮河以北,黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等5个省份耕地面积较大,占全国耕地的40%,而水资源只占全国的12%左右。2022年全国农业用水量占全国用水总量的63%。华北平原农业生产长期开采地下水造成面积广泛且严重的地下水漏斗区,东北地区黑土地长年以来重用轻养导致黑土层变薄。

三、农业强国的共同特征与我国建设农业强国的战略目标

(一)国外一般现代化农业强国的基本类型

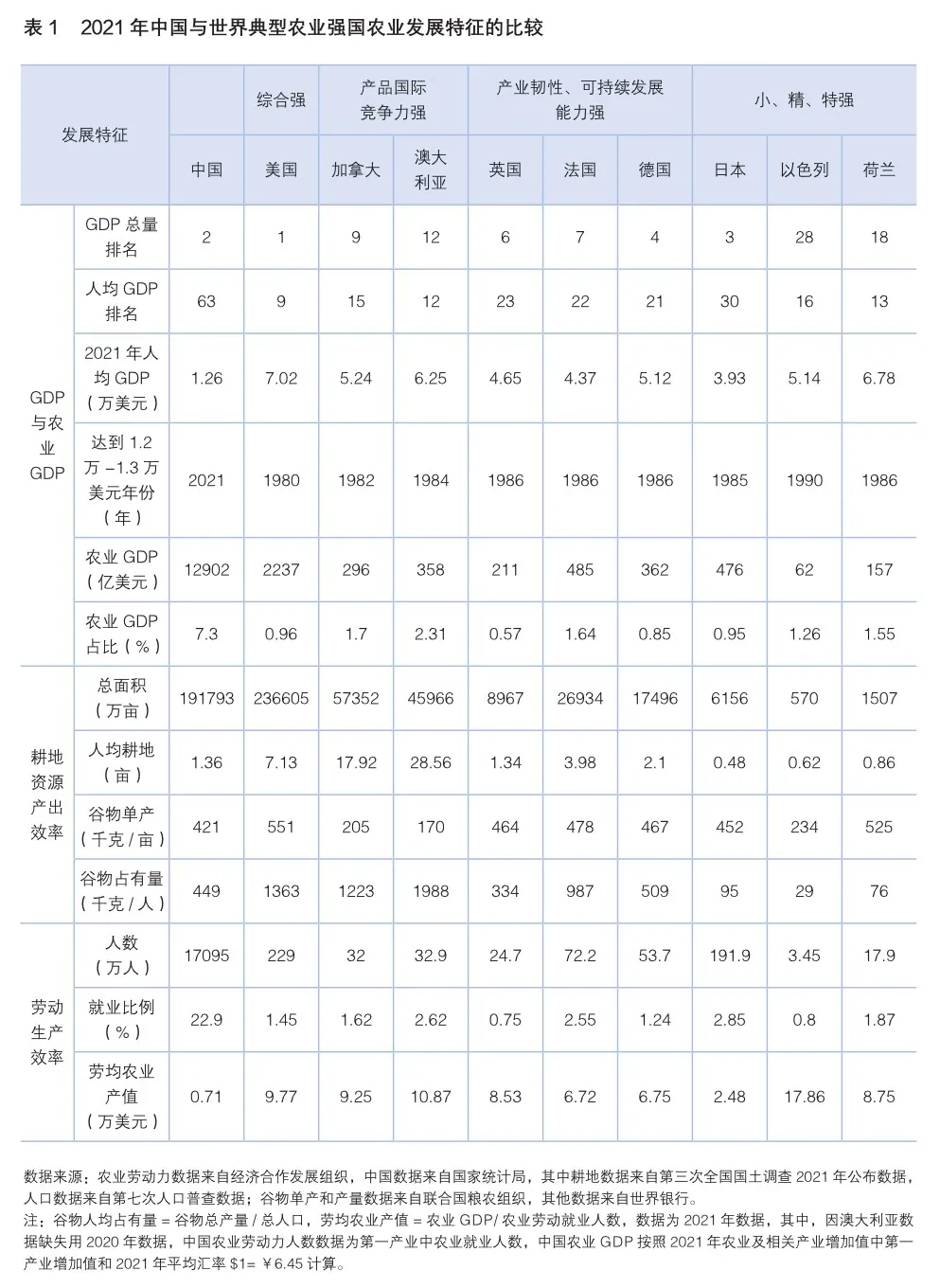

习近平总书记指出,“所谓共同特征,就是要遵循农业现代化一般规律,建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。所谓中国特色,就是立足我国国情,立足人多地少的资源禀赋、农耕文明的历史底蕴、人与自然和谐共生的时代要求,走自己的路,不简单照搬国外现代化农业强国模式。”工业革命、科技革命、信息革命给农业现代化进程带来了质的飞跃,世界上典型的农业强国普遍为先发展起来的经济发达国家,国外一般现代化农业强国根据其典型发展特征可以分为四类(见表1)。第一类为综合能力强的国家,美国是国际公认的综合型农业强国,农业发展的各类指标都名列前茅、几乎没有短板,农业强国的五个特征均强。第二类为资源禀赋好、产品国际竞争力强的国家,2021年,加拿大、澳大利亚的人均耕地分别为17.92亩、28.56亩,人均谷物占有量分别为1223千克、1988千克,领先全球。第三类为产业韧性较强、可持续发展能力强的国家,英国、法国、德国经济综合实力强、农业科技水平与生产效率较高,2021年谷物单产水平都超过460千克/亩。第四类为资源少但产品精、特色强的国家,日本、以色列、荷兰的人均耕地都不足1亩,比我国还少,但其2021年劳均农业产值分别达到2.48万美元、8.75万美元、17.86万美元,远高于我国的劳均农业产值0.71万美元。

(二)我国在农业强国国际比较中的地位

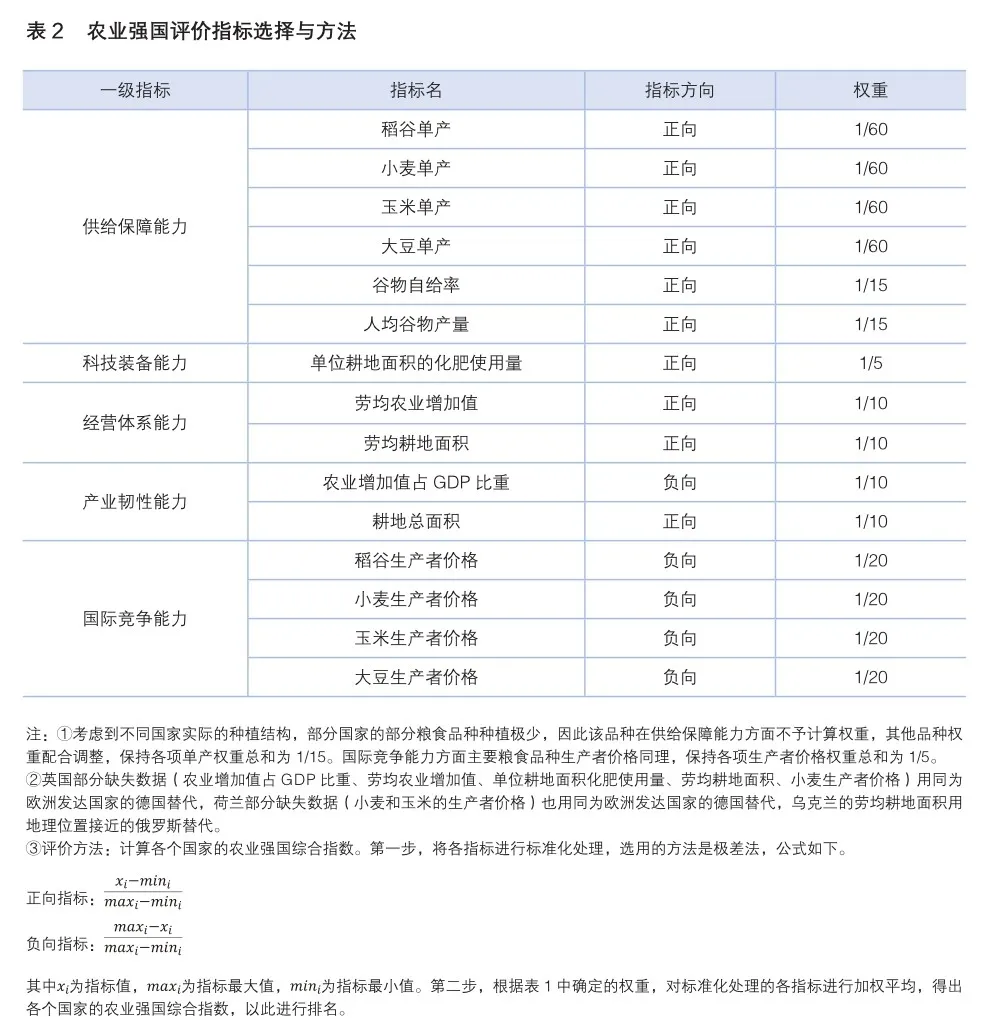

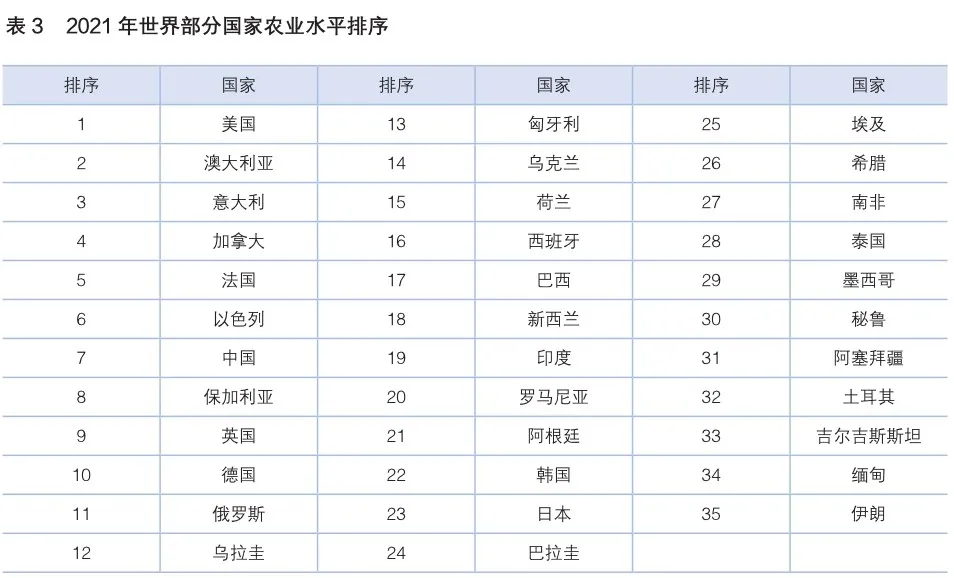

以一般现代化农业强国的五大特征为标准,本文初步构建了一个包含5个一级指标与15个具体指标的农业强国评价体系及方法(见表2)。通过综合分析经济发展水平、兼顾不同发展阶段的国家类型,筛选出35个国家后利用极差法标准化处理指标并加权平均计算其农业强国综合指数(见表3)。从评价结果看,我国的农业综合发展水平在全球处在较为领先水平,2021年位列第7名,不及美国、澳大利亚、意大利、加拿大、法国和以色列,高于德国、英国、荷兰和西班牙等西方发达国家,高于同属于东亚且是发达国家的日本和韩国。日本虽然农业现代化水平较高、特色强,但由于其人均谷物占有量较低、农产品成本高、国际竞争力弱等因素,在综合比较中不占优势。

(三)加快建设中国特色综合型农业强国的战略目标

农业强国建设将对社会主义现代化强国建设全局发挥战略支撑作用,对标习近平总书记提出的国外一般现代化农业强国的共同特征与基于自己国情的中国特色,我国建设农业强国的总体战略目标应当是加快建设中国特色综合型农业强国。我国建设农业强国的内涵更广、目标更高,不仅是单项强、特色强的农业强国,而应是供给保障、科技装备、经营体系、产业韧性、竞争能力这五大特征都强的综合型农业强国;我国建设农业强国的特色更鲜明,不仅要遵循一般规律,还要体现中国特色、大国特色、社会主义底色;我国建设农业强国的地域更广,不仅发达地区、农业大省的农业要强,全国农业整体上都要强。

四、建设中国特色综合型农业强国的战略方针

我国加快建设中国特色综合型农业强国应以“扬长补短”为战略方针,充分发扬我国农业优势与长处,有针对性地补足农业发展短板、采取关键举措,不断增强农业发展能力、提升农业现代化水平。

(一)发扬工业支撑农业的长处,改进农业生产手段,补齐高端农业科技装备研发与应用短板

充分发挥我国工业支撑农业的优势,紧盯世界农业科技前沿,着力攻关基因编辑、合成生物、智慧农业、农机装备等方面的关键核心技术,产学研深度融合,补齐高端农业科技装备研发与应用短板。充分发挥我国信息技术的优势,以智能农机发展为先锋提升农业新质生产力发展水平,推进北斗导航、数字技术、人工智能等在农机上的应用,推进智能农机与智慧农业、无人农场建设等协同发展。加强特色农机、丘陵山地小型机械、畜牧养殖机械、农产品加工装备等研发与应用,提高基础性关键零部件效能和可靠性。

(二)发扬农业产业体系齐备长处,拓宽农业与食品产业格局,补强农业产业韧性不足短板

充分依托农业农村资源条件与特色优势,树立我国特色农产品与美食自信,拓宽农业与食品产业格局,开辟农业新赛道,农业更广地向二三产业拓展,农产品生产更深地向食品生产拓展。合理利用山水林田湖草沙等各类自然资源、生物资源、农业设施资源,积极开发具有我国各地地域特色的美食产品,培育壮大稳定成熟的多样化的中国特色美食产业,形成全球知名的系列“老字号”美食品牌,推动中国特色农产品与美食走向全球。对标全球最强食品加工企业,推动农产品与食品加工业提质升级,锻强农产品与食品全产业链,以加工业升级发展为龙头带动大农业良性发展。促进初级农产品生产与食品加工业更紧密结合,打破其分属一二产业的行业壁垒,统筹整合农业科技、工业制造、人才、资金、土地等要素,提高农业与食品产业专业化、规模化、集聚化、产业化水平,全面增强农业与食品产业韧性。

(三)发扬农业大国长处,完善农业支持政策,补上农业国际竞争力低的短板

充分依托我国作为农业大国、农产品生产大国、消费大国、进口大国的地位,以农业大国优势促进农业强国建设,以农业大国影响力促进国际竞争力提升,提高我国参与制定农业国际规则的话语权和农业国际贸易主动权。提高农业补贴支持政策的激励效应和精准性,使耕地地力保护补贴与粮食种植面积脱钩;强化对农业基础设施建设、农业科技、农业保险、防灾减灾关键技术等的补贴力度;调整农业补贴对象,从“土地承包者”转向“生产经营者”;健全面向新型农业经营主体与可持续发展能力的农业补贴政策,激发农民提升农业生产生态效益和竞争力的内生动力。

(四)发扬农业资源丰富的长处,改善农业生产条件,补上人均农业资源不足的短板

充分利用我国多样化农业地理与气候、丰富的农业资源优势,改善农业生产条件,补上人均农业资源不足的短板,拓展农业生产空间,全方位发展大农业,全面增强农业供给保障能力。加大跨区域、跨流域调水工程建设力度,促进水土资源匹配,积极开发耕地后备资源,在新疆等大西北水土资源条件适宜地区新建一批大中型灌区。积极采用现代农业设施、农机装备、生物科技等突破性技术,充分开发传统生产方式未能利用的荒地、沙地、盐碱地等土地资源,充分挖掘利用山地、高原、丘陵以及干旱半干旱地区的生产潜能。

(五)发扬经营体系健全长处,改进农业经营方式,补上“小、散、弱”短板

既要发扬光大我国农业精耕细作的传统强项,又要引入现代化经营方式弥补经营主体普遍“小、散、弱”不足。透过“大国小农”的基本国情农情,应适当定位小农户与新型农业经营主体的职能,小农户是稳定农业基本盘的经营主体,而新型农业经营主体是强大农业未来格局的经营主体。应持续培养提升家庭农场、合作社、农业企业等新型农业经营主体能力,探索农业合伙制经营,让这些“大农”担当强农重任,成为提供商品化农产品的主力军,成为发展生产、加工、物流、产品营销等产业链的主力军,成为提供农业社会化、市场化、专业化服务的主力军,带动小农户融入现代农业,全面增强农业经营体系实力,以“大农”为主体加快建设中国特色综合型农业强国。

(课题组成员:张云华、赵俊超、韩杨、李青、周群力、宁夏、殷浩栋、李恒森、张诩)