江苏农村经济的“擎天柱”

2024-12-25华惠毅

1978年11月3日到5日,《人民日报》连续发表的无锡县农业副业工业三者结合综合发展的调查报告《这条路子非走不可》《不是倒退,而是前进》《起家的“秘诀”》,以及评论《进退之争》和《无锡县的经验能不能学到手?》,犹如一声迅雷,一扫笼罩在乡镇企业头上的层层阴霾。随后,党的十一届三中全会给乡镇企业带来的“天时”“地利”“人和”——改革开放的大气候、市场经济的大环境和千万农民大干快上的拼劲——江苏农村吹响了乡镇企业大发展的进军号。

从三分天下“有其一”到“有其二”

改革开放,为乡镇企业注入了强大的活力。凭借“职工能进能出,干部能上能下,工资能高能低,企业能死能活”的灵活机制,发扬“走遍千山万水,走进千家万户,吃尽千辛万苦,说尽千言万语”的艰苦奋斗精神,乡镇企业在计划经济尚占主导地位的市场上如鱼得水,大显身手。十一届三中全会后仅仅两年,江苏省乡镇企业总产值就突破100亿元,在全国遥遥领先。

1984年,中共中央、国务院颁发的四号文件,肯定了乡镇企业的地位、作用,极大地鼓舞了乡镇企业的广大职工。这一年,江苏乡镇工业产值突破200亿元,在全省工业经济中“三分天下有其一”。

1988年,国家对过热的经济治理整顿,江苏乡镇企业发挥“调头快捷”的优势,积极调整经济结构,努力开拓国内、国际两个市场,总产值又在全国率先突破千亿元大关。

1992年,江苏乡镇企业贯彻邓小平“发展才是硬道理”、“江苏应该比全国平均速度快”的南方谈话精神,解放思想,抓住机遇,再跨大步。1995年,全省乡镇企业完成总产值和利税总额分别比1990年增长了5倍。乡镇工业在全省工业中的比重从1984年的“三分天下有其一”,到1990年的“半壁江山”,再到1994年的“三分天下有其二”,谱写了威武雄壮的“三部进行曲”。

乡镇企业这只改革开放初期还到处觅食的“雏鸟”,终于变成了奋翮千里的“大鹏”。过去,“大中型”三字只与国有企业结缘,如今,乡镇企业也堂堂正正戴上了“大中型”的桂冠。据估算,当时,全省达到国家标准的大中型乡镇企业就有1300多家。这批“田野巨人”培育了150多个“单打冠军”,其中有中国十大名牌服装的红豆西服、“世界球王”飞达橡胶集团的运动球、“中央空调之王”双良集团的制冷设备、“中国毛纺之王”阳光集团的精纺呢绒、牡丹集团的中巴客车、海狮集团的大型洗涤机、森达集团的皮鞋。这些产品在全国市场的占有率都达到了30%以上。特别可喜的是,它们在科技进步上取得了重大的突破。在经济发达的苏南,几乎每一个县都能拿出几样令人刮目相看的高新技术产品。

1984年到1994年,是江苏乡镇企业大发展的10年。苏南乡镇企业创造的业绩尤为辉煌,令人瞩目。中国社会科学院的一份调查表明,1992年,苏南地区的国内生产总值就提前实现了第三个翻番。“八五”期末,苏锡常三市的生产总值达到了1700多亿元。苏南1300多万人口,在仅占全国0.18%的土地上,创造了全国3%的国内生产总值,其区域整体实力相当于全国平均水平的20多倍。

在困厄中酝酿新突破

20世纪70年代开始兴起的乡镇企业,当它走过了辉煌的“青年时代”以后,其自身的弱点在激烈的市场竞争中便不可避免地暴露出来了。

到了90年代中期,乡镇企业发展速度居高不下和经济效益相对下降的矛盾开始引起了人们的注意:几乎每一个县市产值和销售收入的增长幅度都呈现两位数,而利润的增长却难以与之同步,有的市县甚至出现了负增长。这是历史上从未有过的现象。

乡镇企业经济效益的滑坡给人们敲响了警钟。从各级干部到企业职工不得不面对现实,用冷静的目光审视乡镇企业在机制上和体制上的“天生”不足。他们看到,乡镇企业所有制结构和产品结构单一是缺乏活力和运营质量不高的重要原因。而与此同时,改革开放的深入,使国有企业在资金、设备、技术上的优势得到充分发挥。乡镇企业享受政策优惠的机会越来越少,人才缺乏、技术力量薄弱、负债率高的劣势更加突出了。许多乡镇企业家感到压力如磐。他们说:“前些年,‘兔子’(比喻国有企业)睡大觉,被‘乌龟’(比喻乡镇企业)抢了先。现在‘兔子’醒了,‘乌龟’怎么办?”严峻的现实,使人们形成了这样的共识:乡镇企业除了实行改革,别无它路可走。

改革的锋芒首先指向产权制度。1996年5月,省委、省政府就乡镇企业产权制度改革作出部署,改制的形式可以是股份制、股份合作制、先售后股、租股结合、兼并、拍卖、租赁等,不强求一律,不搞一刀切。于是,乡镇企业产权制度改革以前所未有的速度向前推进,有效地盘活了一批存量资产和不良资产,一批困难的乃至濒临倒闭的企业重新焕发生机。

几乎与改革产权制度同步,各地下决心调整乡镇企业结构,以优势产品为龙头,优势企业为核心,将产品相近、工艺衔接的企业优化组合,促使人才、资金.设备、技术等生产要素合理流动,重新组合,从“小而散”向“大而专”转化,增强了企业市场竞争力和抗风险的能力。“70年代靠‘早’,80年代靠‘多’,90年代要靠‘大’靠‘强’啦!”当时,许多乡镇企业干部对办厂思路的变化作出了如此生动的概括。

适应产权制度改革和规模经济发展的新变化,城乡各级政府因时度势,调整政企关系,转变职能和作风,由以往的指挥“官”转变为乡镇企业的“服务员”——从制定政策规定,为乡镇企业创造良好的市场环境,帮助乡镇企业解决技术进步难和融资难,到做好科学规划,防止再度出现那种“村村点火,处处冒烟”的无序状态——为乡镇企业提供全方位的服务。乡镇企业的外部环境越来越宽松,发展的空间越来越大,保证了乡镇企业在健康的轨道上持续发展。

改革,使乡镇企业迸发了更强大的生命力。2001年的数据显示,乡镇企业增加值占全省GDP的比重,比上年增加1个百分点,拉动全省GDP增长近4个百分点;上交所得税61.5亿元,占省地方财政中企业所得税的43%;乡镇企业继续成为农民收入的第一大来源,这一年全省乡镇企业支付职工的工资和福利平均每个农村人口为1300多元,占农民人均收入的34.6%,比上年增加136元,占农民当年纯收入增加部分的71%。实践证明,乡镇企业是农村经济发展的“三大主体”:吸纳农村剩余劳动力的主体,广大农民增收的主体,推进农村现代化建设的主体。

江苏农村发展新一波

乡镇企业的迅猛发展,给农村经济,特别是城镇建设插上了腾飞的翅膀。

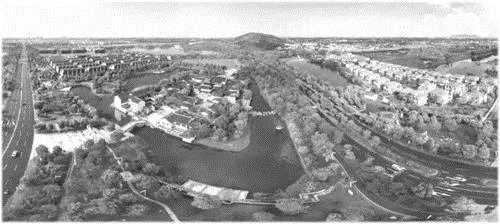

1994年7月,《人民日报》第一版发表的新华社老社长穆青、副社长冯健和新华社高级记者袁养和采写的长篇通讯《苏南农村第三波》,描绘了乡镇企业发展后苏南农村经济建设的3次浪潮:七十年代造田,八十年代造厂,九十年代造城。热情赞颂“三造”是苏南农民在党领导下的伟大创举,“造”出了中国式社会主义城乡关系的新格局。

进入新世纪,江苏农村又在“造”什么呢?2021年11月,新华社记者发表的《寻访苏南农村“第四波”》,揭开了这个“谜底”,从一个侧面展示了江苏农村的振兴大势——

一、打造“智慧农业之乡”。让人耳目一新的“智慧农业”,正登陆苏南农村舞台。张家港市是首批国家数字乡村试点地区之一,常阴沙现代农业示范园区常北社区又是全市“数字乡村”建设的“样板”。这个社区的农民只要看一看卫星遥感技术生成的“热力图”,成万亩农作物长势就尽收眼底。过去灌溉、施肥、打药,农民全凭经验和感觉来完成,如今都由信息化智能监控系统实时定量“精确”把关,农民只需选择按个开关,就能完成相应的操作。更让农民开心的是有了“数字化”加持,当地特色农产品“触电上网”,销路更畅、更广,农民的收入比本市其他地方高30%。

二、打造“现代田园之乡”。走在城乡一体化发展前列的苏南各地,从2017年开始,一批批规划师下乡驻村,为农民规划特色田园片区,打破自然村和乡镇行政藩篱,建设特色风光带。昔日苏南小城镇中的佼佼者吴中区用直镇,如今以小桥、流水、老街、深巷构筑的古镇形态,依托湖泊河流、原始村落,建设“国际慢城”,在当地农民享受现代都市生活的同时,成群结队的上海、苏州市民也纷纷前来休闲。过去在乡村建设中常被疏忽的农民社交和文化生活,也逐步成了乡村建设中丰富村民精神生活的“刚需”,一家家更新下来的村办工厂经过精心装修,挂上了“俱乐部”“咖啡馆”“氧吧餐厅”的牌子,村民到茶馆喝早茶,到“田园餐吧”喝啤酒,已经并不稀奇。

三、打造“共同富裕之乡”。多年乡镇企业的发展,为江苏农村走向共同富裕铺下了坚实基础。2020年,江苏全省村均集体经济经营性收入突破200万元,消除了18万元以下低收入村。曾经担任锡山区东港镇东升村工业公司总经理的虞培明提供的一组数字富有代表性。据他介绍,大部分村民在本村工厂就业,一个劳动力年平均收入10多万元,通常一家三四口就业,年收入都有四五十万。江阴市山泉村村级集体收入从2008年的1750万元增长到2020年的7000万元,村集体净资产达到6亿元。村里用3年时间建成161幢27万平方米的拥有医疗卫生服务中心、老年活动中心、污水处理厂等公共设施的山泉新村,1250户村民迁入新居。苏南各地不仅注重生产总值和预算收入,还注重“城乡居民收入比”,以此作为推进共同富裕的重要衡量指标之一。2020年,苏州市城乡居民收入比为1.889:1,常州市为1.87:1,无锡市为1.81:1,全省为2.19:1(注:2022年,全国农村人均收入约占城镇人均收入的41%,即城乡居民收入比为2.44:1)。江苏城乡居民共同富裕水平之高,可见一斑。

四、打造“阳光治理之乡”。乡镇企业普遍推行产权制度改革和股份合作制改革后,激发了村民们的“股东意识”,对村务的关注度更高了。面对村民的“新要求”,各地党委、政府要求村“两委”凡涉及村民切身利益的重大事项,都必须召开村民会议进行讨论,实行民主决策、民主管理、民主监督。江阴市璜土村每月召开一次村民代表大会,由60多位代表对村里项目建设在表决器上进行表决,表决结果直接显示在屏幕上“广而告之”,表决过程也记录在案,以备村民查考。村民只要打开电视机,就可看到村里的有线电视系统传送来的各种信息,大到一项工程的决策、小到干部接待客人的一张菜单,都一目了然。为了方便村民参加村务管理,更充分地表达希望和要求,几乎每个村都辟有“村民议事厅”。璜土村党委书记钱俊贤深有体会地说:“村民信任我们,就会跟着我们干;村里有了正气,就会聚起人气和财气。”

太湖水美,长江水长。在乡镇企业蓬勃发展、村镇经济实力雄厚基础上的江苏农村一波接着一波的建设浪潮,证明了国家领导人关于发展乡镇企业是“我们伟大的、光明灿烂的希望”论断的高瞻远瞩,农业、副业、工业三者结合综合发展是“一条非走不可的路子”,是符合国情民心的发展农村经济的必由之路。在新的历史时期,随着乡镇企业的提档升级和城镇一体化建设方针的全面落实,人们完全有理由相信,江苏农村经济社会建设必定“新波”迭起,风光无限,前程似锦!