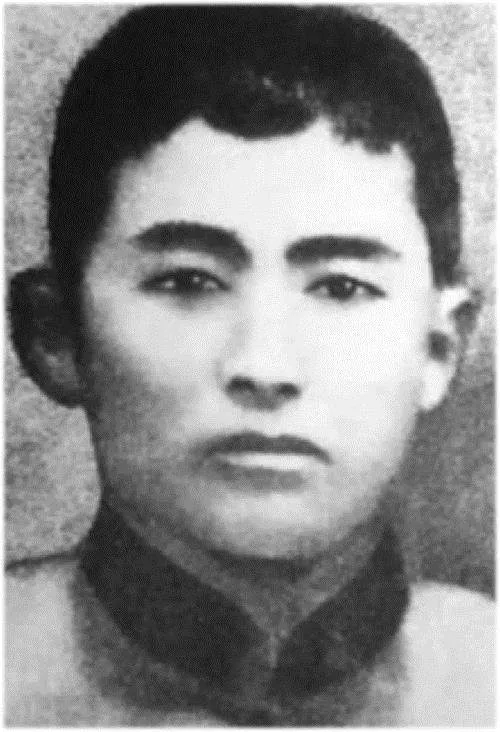

方志敏在南京避难的日子

2024-12-25陈家鹦

方志敏在他的狱中著作《我从事革命斗争的略述》中说:“因为革命思想,在江西传播不广,得到团的同意,与几个同情的朋友,由上海回到南昌开办一家新文化书店,专贩卖马克思主义的和其他革命的书报,并与袁孟冰(即袁玉冰)同志合力出版一种小报,鼓吹革命运动……不久也被北洋军阀‘查封’了。”

早在1922年6月,离开家乡在九江求学的方志敏,由于种种原因,毅然弃学,决计“要实际地去做革命工作了”。6月底便只身“漂流到上海”,去寻求新的人生道路。

很幸运,方志敏在上海遇到人生道路上的知音,赣籍共产党人赵醒侬。8月初,他如愿地由赵醒侬与团中央的领导人俞秀松介绍,加人中国社会主义青年团。接着,与赵醒侬共同受党团组织之命,8月底由沪回赣进行革命活动,创建江西地方团组织。在赵醒侬和方志敏努力下,他俩很快在封闭的南昌打开了局面,将各种革命活动搞得风生水起。1923年4月,文化书社被北洋军阀查封。

为免遭迫害,方志敏在赵醒侬的安排及友人的帮助下,紧急撤离南昌,辗转来到南京,直至次年秋才返赣。方志敏滞留南京的5个月,经历了他人生中最为灰暗无奈的岁月,为这位革命家增添一段人生传奇与历练。

紧急避难

1923年1月,江西中国社会主义青年团组织在南昌文化书社建立,发起人为赵醒侬和方志敏以及后来被推举为江西地方团临时书记的刘伯伦(又名刘拜农)等7人。团组织创立之后,方志敏在文化书社当经理,出售马克思主义书籍,广泛接触进步青年,同时,还积极筹办周报《青年声》。当时,团组织决定把改造社的《新江西》及《青年声》作为机关刊物。方志敏担任了《新江西》及《青年声》的负责人。

由于南昌文化书社有明显进步倾向,立即引起反动军阀的关注。3月下旬,袁玉冰突然在南昌被江西督理蔡成勋逮捕入狱。袁玉冰是赵、方二人共同认可并安排在青年团的外围组织马克思学术研究会和筹建民权运动大同盟的负责人。

4月9日,蔡成勋突然下令戒严司令部和警务处查封文化书社,同时勒令《新江西》及《青年声》停刊。当时每天必去的赵醒侬恰巧那天因事外出,而方志敏则因肺病发作吐血,于几天前住进了南昌“美国医院”而幸免逮捕。方志敏和赵醒侬立即成了反动当局张贴布告的通缉要犯。

赵醒侬得知凶讯,急忙吩咐江西地方团临时书记刘伯伦通知尚在医院治病的方志敏,要他与刘伯伦尽快离开南昌。

当晚,方志敏在组织和朋友的精心安排下,从濒临赣江边的医院后门悄悄出去。这时,早有一只小船停泊岸边等候了。方志敏面带病容,身穿一袭灰布长衫,由刘伯伦陪同,在医生邓怀民的帮助下,与好友徐先兆、崔豪等几个秘密前来送行的朋友挥手告别,星夜乘坐小船匆匆离开这个令他有太多牵挂的南昌革命阵地。

小船到离南昌不远的涂家埠小镇停靠。在这里,方、刘搭上火车到九江。他们按赵醒侬给的联系地址,找到九江太古洋行职员周一尘。两天后,由九江的同志安排护送,乘船去了南京。他俩下船后,先在凤仪门一小客栈住下。后来方志敏联系到在南京东南大学读书的弋阳籍一位姓叶的朋友,由他相助。两人便在东南大学附近的成贤街文昌宫住下来。这种安排,方便在学校“膳厅搭饭”,为身无分文的方志敏与刘伯伦两人节省生活开支。这时,时令不觉已进入阳春4月中旬。

当卖大衣渡难关

在方、刘二人离别南昌逃出虎口的同时,赵醒侬也安全到达上海。很快,已经在上海落脚的赵醒侬和方志敏的好友洪宏义等人来信关切劝说,如果你们找不到生活着落,可到上海来寄宿……

身体尚未痊愈的方志敏与刘伯伦商议:我目前身体不争气,行动困难。再则,如果我们两人同去,旅费难筹,好在天气渐渐热了,我随身带的这件大衣用不着了,你先拿它去当了,作车费。等你到了那里找到事做,我再来吧

方志敏的遗孀缪敏回忆说,当时那件大衣还真的当了4元钱,“志敏同志留下两块作伙食费,一块七角钱买了张去上海的四等车车票”。

谁知刘伯伦临时改变主意,决计安步当车。

刘伯伦到上海后,曾写了篇《沪宁铁路步行记》文章,记叙了他徒步沿沪宁铁路从南京到上海的经过。他将方志敏给他的车票钱省下,用于沿途充饥果腹。此文居然也发表了。好友徐先兆说:“我看过后印象很深,现在想起来这篇文章大概登载在半月刊(指《新江西》)上。”

刘伯伦到上海后顺利地与赵醒侬取得联系。原来赵醒侬回到上海,立即向陈独秀、邓中夏等党团组织领导人汇报了江西建团工作。赵醒侬回上海仍住在南市区金家坊79号,对外联络以“席伍”为名。他通过组织关系,介绍刘伯伦到上海吴淞工人实习学校任教,就地参加上海团地委的活动。

4月16日和5月4日,上海《民国日报》副刊《觉悟》上先后发表刘伯伦的署名文章《黑暗的江西》和《荒谬绝伦的文告》,以他亲身经历和感受,揭露了蔡成勋摧残江西民权运动和马克思学术研究会的种种罪恶。当时此文在沪赣两地立即引起轰动。

在东南大学旁听撰写诗文

5月至6月,蜗居南京文昌宫的方志敏,与江西的几位朋友,一度在东南大学旁听。他闲暇时萌发写一点诗文的念头,向报刊投稿赚稿费,缓解手头拮据。方志敏投稿首选上海《民国日报》,他与时任总编辑兼《觉悟》副刊主编的邵力子先生投缘。

方志敏早在南昌读书期间就酷爱文学,更迷恋那些文采飞扬宣传革命的《新青年》,还有各地《民国日报》文学副刊等进步书刊。他特别钟情上海的《民国日报》的《觉悟》副刊。早在1920年6月,《觉悟》副刊登载了一篇题为《捉贼》的小说,描写了学生吊打小偷的情景。这在方志敏思想上引起了震动,便写了一篇文章,赞同进步学生针砭时弊的见解:“小偷是不是算顶坏的?比他坏的,触目皆是。军阀、政客、资本家、地主,哪一个不是操戈矛的大盗?为什么大盗逍遥自在,受人敬礼,而小偷却在此被吊起吊打?”投给《觉悟》副刊。邵力子看了方志敏的信,颇有感触。他亲笔复函,赞扬方志敏见解深刻,指出了社会的本质和病根,并希望他常写些诗文,揭露社会的黑暗,唤起民众。

方志敏在避难南京的日子里,他的两首诗作《我的心》《同情心》就发表在当年的4月23日上海《民国日报》副刊《觉悟》上。

我的心

挖出我的心来看吧!

我相信有鲜血淋漓,

从彼的许多伤痕中流出!

生我的父母呵,

同时代的人们呵,

不敢爱又不能离的妻呵!

请怜悯我!

请宽恕我!

不要再用那锐利的刀儿,

去划着刺着,

我只有这一个心呵!一九二三年四月二十三日于南京

同情心

在无数无数的人心中摸索,

只摸到冰一般的冷的,

铁一般的硬的,

烂果一般的烂的,

它,怎样也摸不着了——

把快要饿死的孩子底口中的粮食挖出,

来喂自己的狗和马;

把雪天里立着的贫人底一条单衣剥下,

抛在地上践踏;

他人的生命当膳飨;

他人的血肉当羹汤;

啮着喝着,

还觉得平平坦坦。

哦,假若还有它,何至于这样!

爱的上帝呀!

你既造了人,

如何不给予他!一九二三年四月二十三日于南京

这两首白话诗,表达了对剥削阶级吞食穷人血肉的深刻仇恨,倾吐了对创造世界的劳动者悲惨命运的强烈同情,显示了方志敏渴望暴风雨来临的战斗激情。

徐先兆在回忆此事时,还补充道:“志敏在南京时写过一首《我是一只白鹤》的白话诗,想投稿到上海创造社的刊物去发表。”诗中表达了作者愿像白鹤一样能在蓝天自由翱翔。

与赵醒侬等友人欣喜聚会

7月,学校放暑假了。方志敏的好友徐先兆约王朝瑾从南昌“投奔”方志敏来了,他俩一起在成贤街文昌宫住下来。徐先兆是江西改造社的发起人之一.也是南昌文化书社发起人,王朝瑾是南昌第一批团员。真巧,这时另一文化书社发起人之一的朋友黄野萝,也从上海来到南京。方志敏、徐先兆两人邀约黄野萝以及另一逗留南京的书社朋友禅林,骑着租借的骡马,游览雨花台、明孝陵等南京名胜。

没几天赵醒侬也从上海赶到南京。

原来赵醒侬这次避难到上海后,立即向中共中央汇报了江西的建团工作,还致信给北京的光亮(即施存统),详细汇报了江西建团经过和遭军阀迫害镇压的情况。尽管赵醒侬属避难旅居上海,但他接到任务,要求他出席在南京召开的中国社会主义青年团第二次全国代表大会,于是他早早就赶到南京。

亲密战友相见,十分兴奋,似乎有讲不完的话。

他俩都盼望能尽快回江西恢复、整顿南昌团的组织活动,恢复江西地方团机关报刊等工作,还商议如何发动社会各界,设法营救袁玉冰出狱等等。

赵醒侬与方志敏商量,打算要组织旅居上海、南京等地的20余名江西进步青年,重新恢复《新江西》,改为半月刊,定刊名为《新江西半月刊》,宣传马克思主义,继续指导江西的革命斗争。

徐先兆撰文回忆说:“志敏告诉我,醒侬是来参加社会主义青年团第二次全国代表大会。团中央发给他坐火车三等车的旅费,他却坐了四等车,省下一点钱以补费用。这是我第一次见到醒依,他戴一副眼镜,人瘦瘦的。过去在南昌似乎未见过,可能是由于当日寸未留意。”

徐先兆和王朝瑾打算暑期结束后留在南京就读东南大学。几位志趣相投的“江西老表”共同挤在文昌宫,朝夕相处,短暂的欢聚很快就结束了。

徐先兆以文字记录了这段欢聚时光,称王朝瑾曾感慨说:文昌宫荒凉可怕极了,幽寂空旷,衰草寒烟,但徐先兆等“还居得津津有味”。

厂泛联络编辑《新江西》

赵醒侬代表江西团组织如期(20日至25日)出席了在东南大学召开的第二次团代会。他与许多来自全国各地代表一样,首次光顾南京。可赵醒侬顾不上游览六朝古都的胜景,再次回访文昌宫,他要向方志敏、徐先兆等通报6天的会议情况:出席大会的代表30余人,代表全国16个省30多个地方的2000多名团员。大会除了总结过去15个月的工作,修改团的章程,改选团中央领导外,着重讨论了如何贯彻党的统一战线方针问题。大会决定青年团员以个人身份加入国民党,并在加入后仍保持团的独立性,同共产党的言论保持一致。

接着赵醒侬与方志敏商议决定,将被迫停刊的《新江西》迅速恢复,用以指导江西的革命活动,决定联系旅居上海、南京等地进步青年,继续出版《新江西》,将原季刊改为半月刊。

几人商议结果:因方志敏、徐先兆、黄野萝等原江西改造社社员在南京,或暂住,或求学,《新江西》编辑部暂设在南京,由方志敏负责;赵醒侬与旅居上海的洪宏义和刘伯伦负责在上海印刷出版,由刘伯伦负责。

于是,方志敏和赵醒侬立即分头行动。10月1日,江西地方团的刊物《新江西》半月刊创刊号终于冲破种种阻力,在上海出版发行。这期《新江西》赫然标明,刊物的宗旨是“专批评记载政治社会状况”,并登载了大量揭露江西反动势力压榨人民和迫害革命青年及进步人士的文章。它代替被停刊的《新江西》季刊和《青年声》周刊,成为青年团继续宣传马克思主义等革命思想阵地。

方志敏在东南大学即将开学之际,他婉拒几位朋友“留下继续读书”的劝说,决计回南昌去进行恢复团组织的活动和营救袁玉冰的行动。

随着全国革命形势的发展及江西情况变化,方志敏与赵醒侬接受青年团指示,先后在9月下旬和10月初返回南昌,迎接新的战斗。

11月8日,经团组织以及赵醒侬、方志敏等积极营救,坐牢8个月的袁玉冰终于保释出狱。自此,被誉为大革命时期中共“江西三杰”的赵醒侬、袁玉冰、方志敏劫后重逢,再次共谋革命大计,投入新的战斗征程,直至献出自己的生命。