王汉斌与邓小平的桥牌缘

2024-12-25钱江

王汉斌,第十四届中央政治局候补委员。1988年至1998年担任第七、第八届全国人大常委会副委员长。改革开放时期,他是起草和制定法律、法规的重要组织者和领导人。国务活动之外,他有一个保持终生的爱好——桥牌。他长期担任中国桥牌协会副主席和顾问,为20世纪90年代中国桥牌的普及和竞技水平的提高作出了重要贡献。他还是邓小平的30多年桥牌伙伴,此番经历是中国桥牌发展历史上的一段佳话。

革命青年考入西南联大

王汉斌,1925年8月28日出生在缅甸首都仰光一个华侨家庭,故乡是福建惠安。王汉斌的父亲很早来到缅甸谋生。王汉斌4岁时随母亲回到福建生活了8年,12岁时又来到仰光,就读于接纳华侨子女的平民小学,一年后毕业。少年时代,王汉斌的数学成绩突出,计算快速精准,这或许是他日后擅长桥牌的基础。

因为家境艰难,小学毕业后王汉斌有一年没有上学,经常到当地一个爱国华侨办的图书馆读书,印象最深的是埃德加·斯诺写的《红星照耀中国》(即《西行漫记》),由此知道了延安。

1940年,王汉斌进入缅甸华侨心目中最好的仰光华侨中学读书,开始积极参加华侨抗日救亡活动,1941年2月加人中国共产党。这时,他还不到16岁。同年9月,王汉斌担任仰光华侨中学党支部书记。

1941年12月,太平洋战争爆发,日本军队进攻东南亚,仰光很快沦陷。中共党员组织了“缅甸华侨青年战时工作队”(简称“战工队”),宣传抗日。队长张子明(魏磊),政委张光年(即《黄河大合唱》词作者光未然),还有音乐家赵讽、李凌也是战工队的领导人。他们都是皖南事变后撤退到仰光的。王汉斌参加了战工队。在张光年指导下,战工队排演了《黄河大合唱》,到各地演出。

1942年4月,缅甸曼德勒遭到日军大轰炸,战工队成员多有伤亡,中共党组织决定将他们撤回祖国。王汉斌和另一位队员杨匡民奉命先回云南,计划继续北上,去重庆与中共代表团接上关系,然后到延安学习。

王汉斌和杨匡民于5月中旬来到昆明,怎么也找不到顺路去重庆的汽车。王汉斌又接到指示,去延安的路已经断了,让他们就留在昆明上学吧。

就学历而言,王汉斌只上了初中一年。凭着扎实的学习功底,特别是古典文学知识,他毅然报考当时在昆明办学的西南联大。

这紧张备考的一个月中,他投宿在二哥王汉锟介绍的朋友翟立林家中。翟立林开有一家“西南大药房”,王汉斌没有钱交房租,就为药房的两个小姑娘补习功课折抵房租。这位药房老板还管王汉斌吃一些饭,但是不管饱。

就在这里,王汉斌和桥牌结缘了。王汉斌回忆说,“这位翟立林是当地一个打桥牌的人”,而且在当地寻找桥牌对手不易,看到投宿的王汉斌像个样子,主动教他打桥牌。

这一个多月,王汉斌当了一阵子“私教”,又抽空学打桥牌,结果挣得了一些房费,学会了桥牌,还一举考上了西南联大中文系(后转历史系)。

录取西南联大后,母校缅甸华侨中学校长吴铁民为王汉斌开具了高中毕业证书,还给了100元钱,解决了他上西南联大的大问题。这下子,走进大学校园的王汉斌就可以打桥牌了。

回忆这段往事,王汉斌无限感慨地说,他一生都感谢教他打桥牌的翟立林先生,还有母校的吴铁民校长。

王汉斌进入西南联大后和翟立林失去了联系,从此再无音讯。对于这位桥牌启蒙者,王汉斌牢牢地记住了他的名字。吴铁民校长在新中国成立后生活在重庆,没有和王汉斌联系。“文革”后王汉斌托人打听,才知道吴铁民已经辞世了。后来他见到了吴铁民的秘书,他的秘书说,吴校长常说:“王汉斌是我的学生。”

在西南联大打桥牌小有名气

西南联大师生中有一批桥牌爱好者,历史系教授吴晗就是其中之一。

王汉斌很快在同学中找到了桥牌同伴,有机会就和他们打上一把。王汉斌回忆,他的牌艺在进入联大以后进步很快,没过多久就在学生中获得了知名度。也因为桥牌结交了不同年级的朋友。

大学头两年中,王汉斌失去了组织关系。他一方面潜心读书,一方面组织读书会,进而组织青年进步社团——民主青年同盟(简称“民青”)。1944年,原先疏散撤退的中共党员袁永熙回到西南联大,与王汉斌恢复了组织生活,王汉斌即担任西南联大的中共地下第一支部书记。当时联大的第二支部书记马识途也是一位桥牌好手。

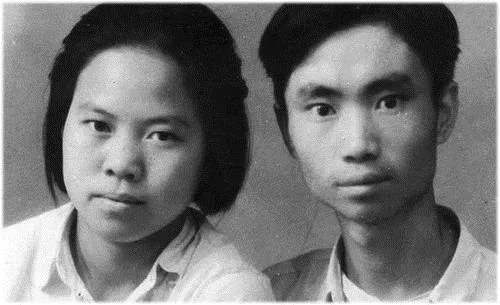

进入1945年8月,一个还不满16岁的新生考入西南联大社会系,她就是来自贵州的彭珮云。王汉斌很快注意到了她,一个月后就相互认识了。

彭珮云是一个追求进步的姑娘,入学3个月后,积极参加进步同学组织的读书会,没有多久就加入了“民青”。这时,指导“民青”工作的王汉斌负责联系彭珮云,向她布置工作,指定她担任了“民青”一个小组的组长。很快,两个年轻人相恋了。

这时的彭珮云发现,比她大4岁的王汉斌是一个热烈的桥牌爱好者,她要是找不到王汉斌,就到茶馆去找,王汉斌不是在那里读书,就是在打桥牌。因为西南联大旁边的茶馆很便宜,一毛钱茶水费可以坐上一天,老师、学生都乐意去茶馆,不少人在那里打桥牌。

进入晚年,他们曾回忆:王汉斌与彭珮云相恋后,有过教她学会桥牌的念头,结果很快放弃了,感到“不可教也”。

彭珮云说,他们两人性格和爱好有很大的不同。王汉斌好静,打桥牌可以一坐就是三四个小时;她喜欢上运动场,喜欢打球、唱歌,和同学相聚。她学不了桥牌,因为舍不得为打牌花时间。不过,她不反对王汉斌打桥牌,甚至支持他打桥牌。

王汉斌说,进入西南联大以后,他的桥牌水平得到了提高,在西南联大“小有名气”,为他始终热爱桥牌打下了基础。

王汉斌于1946年从西南联大毕业,来到北平后经人介绍,到《平民日报》当国际版编辑,党内职务是“南系”(受中共南方局领导)学委负责人之一,与“北系”(受中共华北局领导)共同领导学生运动。

王汉斌还担负了一项重要使命,将已从西南联大毕业的“民青”成员傅冬菊(傅冬,傅作义的大女儿)从天津调入北平,介绍傅冬菊入党,安排她向父亲傅作义做工作,争取和平解放北平。

地下工作的两年间,北平学生运动如火如荼,劝说傅作义将军的秘密工作有条不紊,王汉斌的工作十分紧张,极少有打桥牌的时间。

这时,彭珮云回到清华大学社会系继续学业,同时担任学生党支部书记,接受王汉斌的领导,他们有时见面,谈完后多是到小餐馆吃一碗面条就散去了。

1949年初,在迎接北平和平解放的日子里,王汉斌以“华北学联”名义,撰写了多篇宣言和传单,其中一篇华北学联告北平人民书《欢迎解放军》,被时任北平市委书记的彭真读到,当场打听:“这是谁写的?”随后他向聂荣臻说,这篇文章写得好,充满革命激情。

彭真进城以后,即将24岁的王汉斌调到身边担任政治秘书。

和邓小平成为固定牌友

新中国成立之初,百废待兴,工作非常紧张,王汉斌和身边同事们忙碌起来,时常是通宵达旦。但他们周末会有短暂的娱乐。当时北京市委驻地是原德国大使馆,有一个宽敞大厅,市委机关通常举行周末舞会。这时,机关中的桥牌爱好者会聚到一起打一场桥牌。

北市委机关集中了一批由各个大学调入的中共党员,原先都受华北局城工部部长刘仁领导。他们中的桥牌爱好者大都受过王汉斌的领导。有赵凡、项淳一、王大明,还有随刘仁从晋察冀根据地来的陆禹、肖甲等,至少可以凑成两三桌。

刘仁也喜欢桥牌,不时拉上王汉斌一起打。再后来万里也从西南局调到北京市工作,他也是一位桥牌好手,喜欢与王汉斌等青年人对局。逢年过节,特别是春节,这些桥牌爱好者总是聚拢起来,南北各为一对,叫牌开局,互作攻防,决一场高低胜负。

1961年5月,北京市委政研室负责人王汉斌很意外地接到指示,让他再带上一位牌友,到京郊顺义和一位领导同志打一场桥牌。

很自然地,和王汉斌长期结对的就是王大明,任市委政策研究室工业组组长。他们来到顺义,才知道牌桌上的对手是邓小平,搭档是著名学者、时任北京市副市长的吴晗。

这年的4月3日,邓小平主持中央书记处会议,调查研究农村问题。根据会议决定,邓小平和彭真随即率领5个调查组,分别到北京的顺义、怀柔两县,针对公共食堂、供给制、家庭副业等问题开展调查。在这次调研工作中,邓小平以顺义为主,彭真以怀柔为主。

5月10日,邓小平和彭真联名写信给毛泽东,汇报一个来月的调查情况,信中提出包括“划小社队规模”在内7个方面的意见,对于公社食堂问题,他们的意见是“吃不吃食堂都应自愿”。

送出了给毛泽东的信,邓小平和彭真心里多少有些忐忑,因为毛泽东说过,吃食堂是社会主义。5月13日,毛泽东在邓小平、彭真的信上批示:“此信发给各中央局,各省、市、区党委,供参考。”身在顺义的邓小平得知主席的批示后非常高兴,向彭真提出,他想打一场桥牌。当时北京市委副书记刘仁也在场,打牌的事就由他来张罗。王汉斌、王大明就是这样临日寸找来了。见面以后邓小平问起新牌友的名字,原来两位都姓“王”,他就说,那么王汉斌干脆就叫“大王”,王大明就叫“二王”,以后就这么叫开了。

王汉斌在顺义初次与邓小平打桥牌后,以为打过就完了。没想到,回到北京的邓小平点名要和王汉斌、王大明再打一次。

那是一个周末,王汉斌对王大明说,带你到一个地方去打牌。结果他们来到了北海旁边的养蜂夹道俱乐部,又和邓小平打了一次牌。

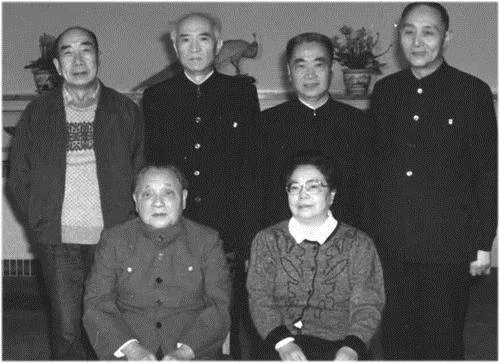

1952年来到北京以后的五六年里,邓小平打桥牌的主要搭档原来是对外文委副主任张致祥,也和张奚若打过对手,后来则是吴晗加入进来,万里有时参加。后来又有了公安部副部长徐子荣、国家体委副主任荣高棠等。在那段时间,邓小平打桥牌的密度还不算很高。

20世纪50年代,高级干部中打桥牌的毕竟不多,而且身有要务,工作忙碌,即便在周末相聚打一场桥牌,往往你来他不来,搭档和对手不稳定,因此难以组织比赛。打桥牌是讲求“搭档”的,所以这一时期邓小平的牌友一是不够多,二是不稳定,还有就是牌艺参差,对抗性弱。

进入20世纪60年代,邓小平的桥牌技艺明显提高,希望扩展牌友,选出比较合适而且稳定的搭档,还要挑选旗鼓相当的对手。

从顺义回到北京以后,北京市委领导刘仁、万里为邓小平组织了多次牌局。王汉斌、王大明继续参加,还有北京市委各部门的桥牌高手。蔡公期、祝寿河等桥牌好手都成为邓小平的牌局伙伴。

1962年春节,养蜂夹道俱乐部举行了一次设置开室、闭室的桥牌对抗,同组的邓小平和张致祥为一对,王汉斌和王大明为另一对;还有新来的朱成、祝寿河(他们两个是亲兄弟,朱成原名祝寿山,到根据地后改名朱成,兄弟俩都是著名医生)、蒋景文、蔡公期,接连打了两天。

相隔一个星期,两支队伍又赛了一场。这回,换下朱成和祝寿河,换上新来的一对牌手——来自铁道部的秘书丁关根,还有清华大学数学系教授王建华(在桥牌界外号“王天亮”,说他一打桥牌常常是通宵达旦)。他们两人搭档,年轻牌手这边的实力明显增力Ⅱ。

几番对局下来,邓小平的牌友扩大了范围,有了互补调换的余地,逐渐形成定期定时打桥牌的局面。年轻的丁关根显示出很高桥艺,逐渐成为邓小平比较固定的搭档。

时任北京市副市长万里在许多时候承担为邓小平组织牌友的任务,许多场次的桥牌对抗赛则由万里的秘书来组织。当时约定,“打牌”叫做“值班”,这个名词延续了下来,成为特有词汇。万里的秘书打电话通知王汉斌前去打牌的时候会说:“今天晚上你值班。”

从1962年春天起,邓小平的桥牌活动密度增大,逐渐形成定规。打牌的地点大都在养蜂夹道的俱乐部。

邓小平的搭档逐渐由张致祥换成吴晗,再逐渐换为丁关根。吴晗或丁关根有事来不了,则由王汉斌与邓小平搭档,肖甲接替王汉斌与王大明搭档。

邓小平年富春秋,打牌很专注。王汉斌等人更年轻,精力充沛,打牌凌晨散去,一早还要上班。大家都还年轻,挺得下来。

王汉斌的桥牌生涯由此和邓小平结缘,一直延续到20世纪90年代,整整30多年。