耕地保护与乡村旅游融合发展路径探析

2024-12-20何芷闫子敬

摘要 以地理国情普查成果为数据源,采用空间叠加法构建专题图,对新疆伊犁地区自然资源、耕地及旅游景点空间分布进行分析。在守住耕地数量、质量的基础上,探讨农业和旅游产业链可持续发展的双赢空间。从伊犁全域布局,通过区域协作和资源整合,从线路设计、民族文化、餐饮服务、民宿建设、农产品创收等方面提供建议,挖掘和延伸景点中转过程中游客的内在要求,获得乡村全域旅游的深度体验,走一条符合自身实际的经济和生态双赢特色路。

关键词 耕地保护;乡村旅游;全域布局;伊犁;可持续

中图分类号 F 304.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)23-0129-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.027

Analysis on the Integration Development Path of Farmland Conservation and Rural Tourism—A Case Study of Ili, Xinjiang

HE Zhi, YAN Zi-jing

(Xinjiang Academy of Surveying & Mapping, Urumqi, Xinjiang 830000)

Abstract Using the results of the 2020 national geographic survey of the autonomous region as the data source, the thematic map was constructed by using the spatial superposition method to visually depict and analyze the spatial distribution of natural resources, cultivated land and tourist attractions in Ili region. On the basis of keeping the quantity and quality of cultivated land, the win-win space of sustainable development of agriculture and tourism industry chain is discussed. From the overall layout of Ili, through regional cooperation and resource integration, we provide suggestions from the aspects of route design, national culture, catering service, homestay construction, income generation of agricultural products, etc., excavate and extend the internal requirements of tourists in the transit process of scenic spots, obtain the in-depth experience of rural tourism, and take a road that meets the actual economic and ecological win-win characteristics.

Key words Cultivated land protection;Rural tourism;Global layout;Ili;Sustainable

作者简介 何芷(1991—),女,新疆乌鲁木齐人,工程师,从事干旱区资源遥感研究。*通信作者,工程师,从事干旱区资源遥感研究。

收稿日期 2024-02-02

随着我国乡村振兴战略的深入推进,休闲农业和乡村旅游深度融合、快速壮大,成为一种新型的农业发展模式[1]。其带动着交通运输业、建筑业、房地产等众多行业快速发展,而这些行业的蓬勃发展都需要土地资源作支撑[2]。

然而,近年来陆续出现了旅游项目建设非法占用耕地、破坏基本农田的情况,导致耕地性质变更、数量减少、土地污染、土壤肥力下降等问题[3-5]。丰厚的经济利益背后,“非农化”“非粮化”“弃耕”等掠夺式的采收挑战着18亿亩耕地红线,为粮食安全供给埋下了隐患[6-8]。同时,18亿亩耕地红线仅仅提出了数量概念,并未综合考虑耕地的质量、地理分布等因素[9-10]。而通过“土地整理”“占补平衡”“增减挂钩”等方式补充的耕地,土壤养分、活性严重不足,土壤肥力整体贫瘠,导致耕地品质退化[11-13]。耕地资源总量有限、不能再生,如何均衡乡村改革创新中耕地守护与旅游盈利两者和谐共存的关系,实现经济和生态双赢,这是每个计划旅游开发的乡村地区都要面临的挑战[14]。

在“一带一路”倡议的推动下,新疆伊犁地区旅游优势凸显。这里山峦重叠、林茂水秀、河流交错、绿草如茵、漫山花海、瓜果飘香、四季如画,这秀美如画的原生态风光、鲜明浓郁的民族风情,具有发展旅游业、创建全域旅游示范区的绝对优势[15-16]。笔者从伊犁地区自然资源空间分布进行分析,充分利用当地的优质资源,通过区域协作和资源整合营销,在守住耕地数量,保证耕地质量的基础上,从线路设计、民族文化、餐饮服务、民宿建设、农产品创收等方面进行调整,最大限度地挖掘和延伸农业、旅游产业链的深度与长度,提升旅游影响力和竞争力,增进游客对乡村的体验[12]。抓住时代机遇,打造一个拥有独特民俗文化和观光体验的乡村旅游胜地,推动伊犁地区全域农旅融合有序发展。

1 数据源与技术方法

该研究采用的数据:①自治区地理国情普查成果,主要包括标准分幅正射影像成果、地表覆盖数据,时相主要集中于6—9月;分辨率以0.5 m为主;②高程、水系、耕地、旅游景点、公路交通等各类专题数据,主要方法是利用ArcGIS采用空间叠加方法,构建伊犁地区专题图,进行耕地及旅游景点空间分布可视化的分析和描绘,探讨二者可持续发展的空间。

2 研究区概况

伊犁坐落于新疆最西面、亚欧板块正中央,是丝绸之路上的重镇,与哈萨克斯坦两地边界相连,是我国连接中亚、西亚和欧洲的交通要冲。伊犁地区属于温带大陆性气候,气候温和湿润,年均气温10.4 ℃;年降水量417.6 mm,是新疆最湿润的地区;年日照时数2 898.4 h[15-16]。

2.1 地形地貌

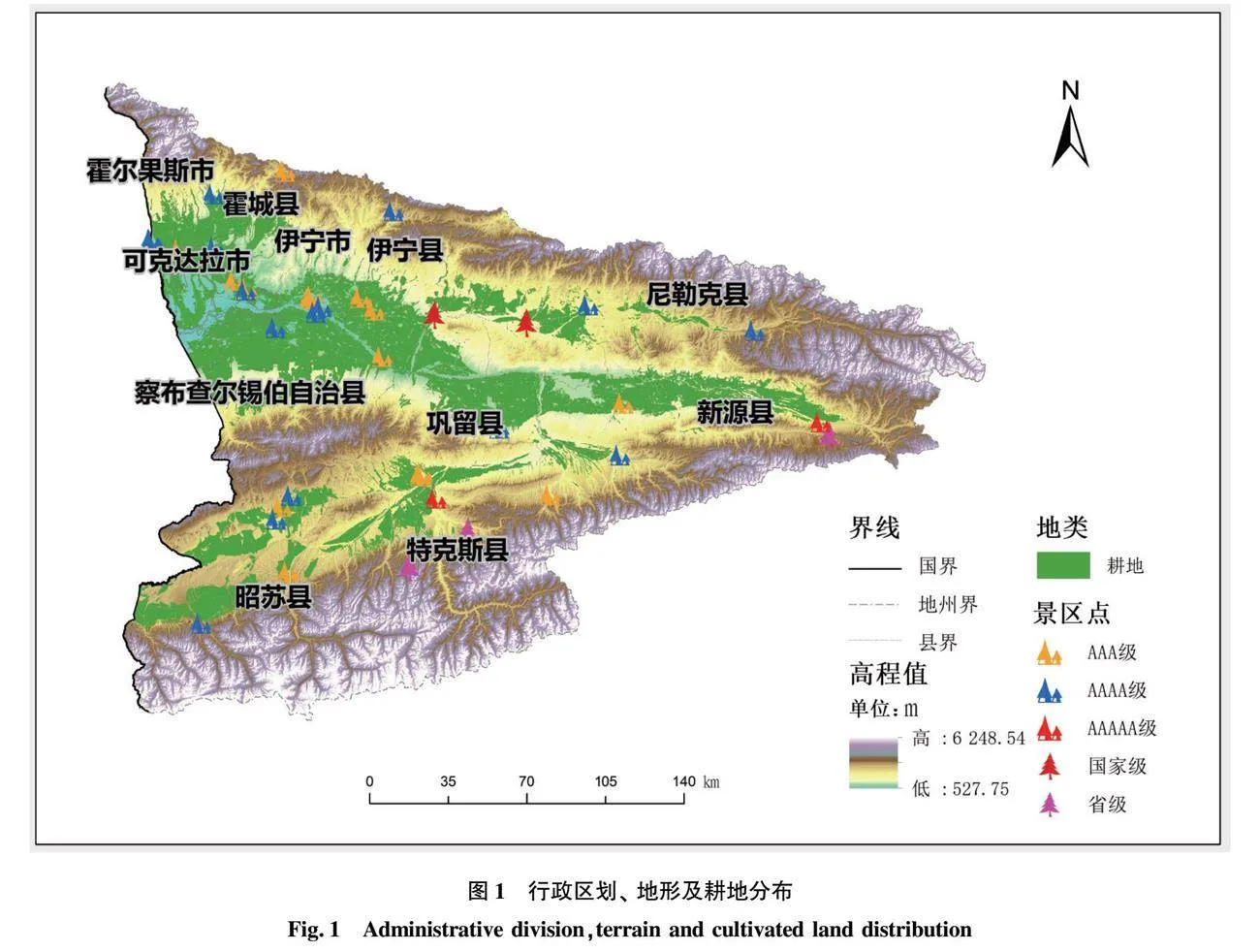

伊犁位于新疆中部天山山脉西侧边缘,从图1上看,伊犁东、南、北三面边界巍峨群山保驾护航,西面地形平坦,构成了一个尖朝东、东窄西宽的喇叭状三角形开口。三角形内,广阔的山间平原、盆地和河谷汇集交融,独具特色,因此被称为伊犁河谷[15],是该地区人们聚居、劳作、休闲的集中区。

高低悬殊、错落有致的地貌促使河谷内山体植被垂直带发育完整,雪山、高山草甸、森林、荒漠草原、典型草原等依照海拔自高至低依次登场,这渐进式分层的景色构成了伊犁河谷独特的立体景观长廊。草原与森林,深绿与浅绿,交织缠绕,一直延伸到山与地的交界处,晶莹剔透,被称为“花斑森林”[17]。天地之间祥和静美,万物醺然安静,繁衍着大量动植物及野生名贵中草药材,也是很多迁徙鸟类的停歇地和繁殖地。

2.2 水系分布

伊犁河谷在42°~46°N,受盛行西风影响,大西洋的水汽送入伊犁河谷后,受山体拦截,水汽聚集,在山前迎风坡形成丰富的降水,而西部的河谷平原区平均降水也高于200 mm。河谷内丰富的降水及冰川融水相遇,所以伊犁河谷是新疆最湿润的4d5a546f24fe5f9420eae8411743ce8c33722a331d770f126237a16572b3e830地区,因此被称为“塞外江南”[16590321277c5195fb68fb1ec46891e8ba16221e4f1202c4ecb6055ec1b6d0f372]。

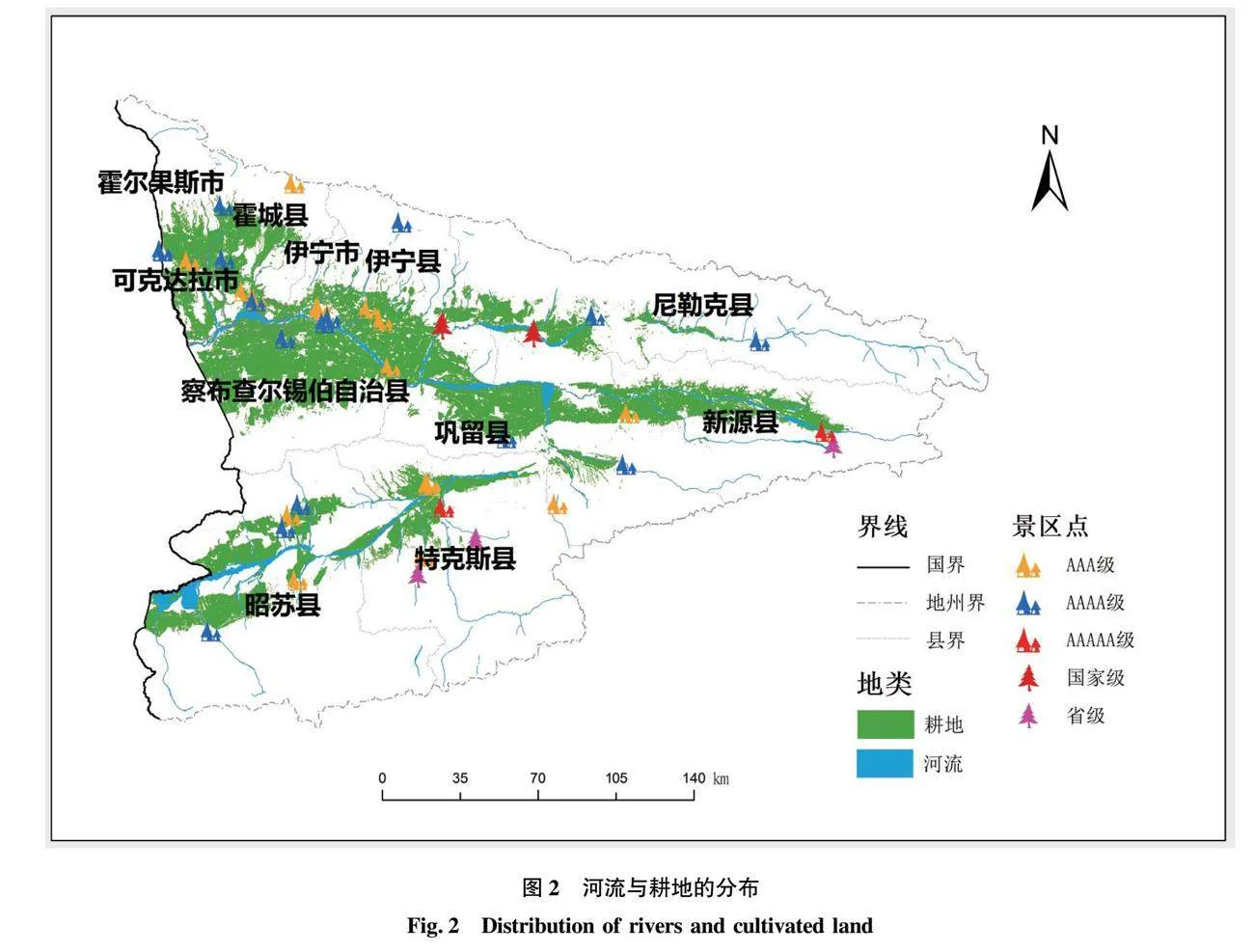

从图2来看,伊犁河谷内河流密集、分布比较均匀,水系网密集。受地形影响,众多支流从东、南、北部三面山体汇集而下共同构成伊犁地区庞大的水系网络。巩乃斯河、喀什河、特克斯河等汇聚成河谷内最长的跨国河——伊犁河[16]。该河纵横跨越伊犁多个县,水资源相当丰富。

2.3 耕地分布

伊犁现有土地总面积约为5.65万km2,而2021年全州粮食种植面积73.24万hm2,对于284余万常住人口的地区来说,解决基本的粮食问题迫在眉睫。

由图1可知,受自然地理环境影响,该地区耕地和居民区主要选择分布在环境相对较好的中西部的平原、盆地地区。整个河谷谷底的海拔不到1 000 m,山脉阻挡了南边塔克拉玛干沙漠的热浪,也削弱了来自西伯利亚的寒流[17]。河谷内冬春季相对温暖,入冬迟,病虫害少,农作物可栽种时间长;夏季光照时间长,热量累积多,地表大量吸热后升温快,白天有利于农作物生长,夜间突然降温有利于瓜果积累糖分;耕地四面河流密布、水源充足,水质好;地形平缓、土层养分足,泥土肥沃,交通布局都比较方便。伊犁各项优良的地理条件注定了这是一座远在塞外、货真价实的粮仓。伊犁“察布查尔”在锡伯语中,就有“粮仓”之意[16],该县以盛产优质稻米而闻名,这种大米以天山雪水浇灌,米粒大小均匀、颗颗饱满、晶莹透亮,做出来的米饭松散又香软、带有淡淡乳香。

这里漫山遍野的牛羊,骏马成群,物产丰富,鲜果累累,是新疆范围内难得的聚宝盆。牧民们在山间逐水而居,农人们在山下种稻种麦,踏踏实实的烟火气恰似伊犁人民对光阴的钟情。今后发展中一定要协调好农林牧草和非农牧用地的关系,提高土地利用综合水平,坚决守住耕地红线。

2.4 景区布局

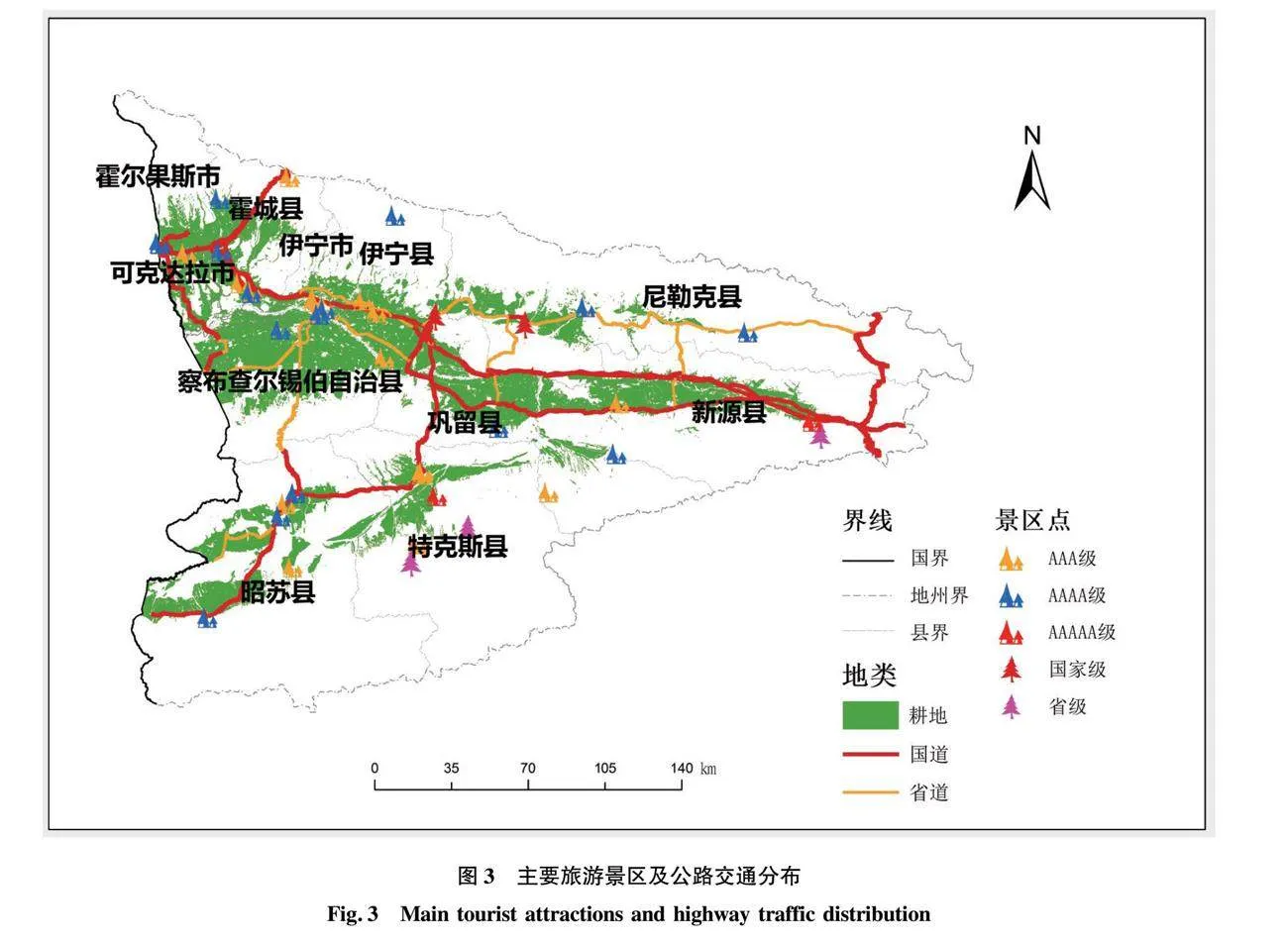

从图3可知,该地区景区大多分布在耕地周边及山脚下,空间上分布不均匀,西北部分布较多,部分区县景区数量较少,旅游发展水平存在空间差异,高等级景区资源整体占比较少。

在旅游景区特色方面,东部以山地草原风情为主,以新源那拉提、巩留库尔德宁、尼勒克巴音布鲁克为代表[15];中西部以历史文化和边关风情为主导,以伊宁市为中心,周边有六星街、惠远古城、中哈国际文化旅游区等景点[16];南部以草原风情和多民族传奇发展史相融合的特色旅游区,涉及昭苏和特克斯县,以八卦城、喀拉峻、草原石人、夏塔等著名景点为主[14]。

2.5 交通分布

伊犁地区山脉多呈东西走向分布,与南、北疆其他区域形成了天然的隔挡层,同时山谷内高低起伏的崎岖地形也不利于道路的修建。主要景区及公路交通叠加,从图3可以看出,伊犁河谷内仅有的3条高速公路G30、G218、G3016和各县乡级公路纵横连通,道路网整体比较稀疏,日常出行交通网选择性较单一。大部分景区沿高速、国道等级较高的公路两侧纵深分布,由此可知,交通连通性对景区的规划、开发具有引导作用。近年来,新建的G219国道和横穿天山的独库公路都穿过伊犁河谷,对南北疆的沟通和贸易往来意义重大。伊犁地区内部,公路交通作为当地居民、游客在多个景点之间的主要周转工具,在人们日常生活与旅行活动中独占鳌头、不可或缺,其发展水平直接影响着景区及县城发展的规模,道路的等级对景区发展的作用也举足轻重,未来有很大的布局空间。

综上所述,基于各项优越的自然资源,伊犁河谷流水迂回萦绕,伴随前行的脚步,道路经行之处,到处翠色欲流,从茂盛丛林、芳草连天、野花竞放,散漫的牛羊、奔腾的马群、点缀其中的蒙古包,再到古朴的村庄、麦田稻谷、朴实无华的乡间小路,陶醉于人与自然的梦幻联动,久久回味。数千年来游牧民族与农耕文化的交流、碰撞、融合,共同造就了游牧、天马、丝路、农耕、屯垦、戍边、边境等多元文化与风情共同构成的大美立体画卷[18],在新疆乃至全国都是粮食产量、旅游资源排位靠前的区域之一,是伊犁旅游可持续发展的坚强后盾。

3 优化建议

随着伊犁地区旅游产业的发展,对建设用地及基础设施用地的需求持续增加,耕地保护任务任重道远。因此,只有从伊犁全域布局,通过制订前瞻性、战略性的规划谋出路,一条心一起做才能守得住优质耕地数量、质量,才能保障粮食安全出路,为多样化的乡村旅游提供空间支持,从而推动乡村旅游破解难题,提质升级,走一条符合自身实际的经济和生态双赢特色路[19]。

笔者依据伊犁河谷重点景区的分布格局,充分发挥当地山、水、农、林、草等资源优势,挖掘文化底蕴,树立绿色产业振兴农业的理念。通过全域规划、全县服务、全村建设、全民参与,在守住耕地数量及保证耕地质量的基础上,最大限度地挖掘和延伸旅游产业链的深度与长度,按照游客的内在要求,建设满足游、购、娱,吃、住、行,养、学、探一体化的乡村旅游体系,推动伊犁地区农旅融合全地域、全方位有序发展。

3.1 摸清家底,守住底线

3.1.1 调查监测优化。借助信息技术和遥感监测技术,全面准确核实耕地基本信息,特别是耕地面积及位置分布,制成专题图公布,确保公众能了解现有的耕地资源现状;加强耕地动态变更监测,及时掌握耕地的使用变化情况;加大耕地监管和执法力度,建立相应的监测网络及管理平台并定期公布,实现公众参与;同时从严遏制占用耕地行为,严防死守耕地红线,促进耕地资源的合理开发与使用。

3.1.2

激励措施护耕地。牢固树立耕地保护意识,相关部门要加强沟通、共享信息,统筹布局,有效防范耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”[6-8]。一方面正向激励,对耕地保护、粮食种植产量高的区域和个体增加奖补力度,完善水利设施的修建和管护,加强价格监督,提高种粮意愿;另一方面负向退出,规范耕地抛荒惩罚机制,取消种粮补贴并严厉惩罚,杜绝撂荒地。同时,强化技术培训,机械化耕种;开展土地托管、代耕代收等服务,将分布零散耕地连片耕种,优化耕地布局;农牧、农林、农渔结合发展,推广林下复合经济,水稻鱼、虾、牧等生态农业,在不改变原性质的基础上,建设新形态景区,同时带动乡村旅游地产的开发。

3.1.3

严格用途管制。切实发挥规划约束性作用,在规划“一张图”上打造合理的乡村空间格局,统筹空间需求,合理开发农业资源、土地资源。用地规划初期从源头上就尽量避免占用耕地尤其是基本农田,还严控新增建设用地和郊区开发边界范围,坚决管住伊犁平原地区的优质耕地,守住耕地数量;引导利用荒山、河滩、盐碱地等发展乡村旅游,提高土地利用效率,实现抱团发展,促进旅游发展与耕地保护的双向平衡[20]。

3.1.4

减少硬质化设施。严格遵守用地性质,避免破坏耕作层,杜绝占基本农田。服务设施可采用便于拆卸移动的非永久性建筑,如集装箱、废弃的车厢等;人行步道、停车场、露营基地、休补站等地面进行设计时,不得进行硬质铺装,例如道路材质以块石、青砖、空木栈道地被植物、鹅卵石等非硬质化材料为主,经济、环保、透水性强,与周边环境相协调,还可以给游客近距离感受乡村田园风光的体验[21]。

3.2 规划引领,全域布局

3.2.1

政府监督引导。伊犁旅游发展的蓝图需全域化高瞻远瞩,近细远粗的顶层设计,提高整体质量和档次[22]。政府部门要充分发挥管理、监督和引导的责任,各部门无缝衔接,全程参与规划、建造过程,出台相关法规,通力协调从市级到县、乡都有近、中、远期的系统性规划,使伊犁旅游各区县工作逐步走向合理化、全域化建设。

3.2.2

全域化协调。伊犁乡村旅游规划应当以全域化为目标订制化,以全村、全镇、全县范围来共同规划、协调发展,注重产业兴旺、生态宜居,多样性和特色性相结合。每个区县的建设都要经过实际调研后,尽量挖掘当地的资源优势,以点带面,精心规划,设计,施工,着力打造各具特色的标志性精品,取得差异化优势[5]。同时对多个景区进行优化组合,实现景区间的协调和县城间整体化发展,形成优势互补、相互衔接、共同发展的互动共享机制。共同建立集景点开发、旅游接待、民宿提供和特色体验为一体的新型农村旅游,享受乡村宜居生态带来的馈赠,让游客感受到乡村旅游的特色和魅力。

3.2.3

保存乡土特色。乡村旅游除了富民富村,更承担着寄托乡愁,凝聚记忆,返璞归真,保护自然环境,传承传统民俗的重要使命,让游客享受惬意的时光,更能接受心灵的净化、憧憬未来。在开发建设中避免成片集中拆除,切忌盲目造景,保存淳朴、浓郁的乡土特色,增强旅游吸引力。分类审慎处置,把不美观、废弃的旧房、牛栏等拆掉重新规整,改善危房、河道、改厕、污水处理等公共安全、卫生需求,进一步增加服务设施现代化功能,实现乡村人居环境及面貌全面提升,增进综合服务能力[8]。

3.2.4

全民参与共建。政府和农民拧成一股绳,在规划设计、建设施工等重要环节,满足老百姓的根本需求和愿望。集中民智,整合政策资源和资金,提升农业产业规模、种养结构,在发展中提高农民收入和就业率[23]。发挥群众的主人翁意识,鼓励农民参与庭院经济,自觉整治环境,提升家前屋后的整体颜值,拓宽群众增收之路,让家里的灌溉水、菜园地、树木、花草、农作物等方寸地开出致富花,甚至连自家饲养的家禽都成游客欣赏的一道美景。引导和发动大学生及优秀青年人才、青年创业团队等积极为家乡代言,吸引更多优秀青年返乡创业,为乡村振兴增添活力。留人留心,设身处地着想,决策落到心坎上,解决群众的揪心事,搭建交流平台,提供贷款支持,在事业发展的各个环节提供帮助[24]。同时,强化人才队伍支撑,提升团队综合能力,加强对从业人员的专业培训和引导,提高就业技能和水平,提升乡村旅游服务品质。

3.3 综合提升,深度体验

通过优化景区周边线路、餐食、住宿及农村景观布局,使游客在游览景区的中转途中,在沿线村镇体验特色美食、民俗活动,或在乡村体验特色农耕、农产品加工、骑马打猎等活动。建议从提升景区知名度、线路设计联动化、文化建设体系化、美景美食双重营销、特色民宿与农家乐、农产品推广多元化、旅游景点智能化等多个角度充分调动各行全面改革,融合创新,提升伊犁河谷旅游综合服务能力,倾力打造集现代农业、休闲民宿、康养为一体的特色乡村,同时借助共享住宿、美食、出行平台,使游客选择性更加灵活,从而获得乡村全域旅游的深度体验[1]。

3.3.1 全域化创意营销。

各地应立足不同的资源蕴藏、基础条件,借助已有旅游景点的魅力,打破镇与镇、村与村间独立发展边界,结合当地文化特色、自然景观、历史背景等元素各扬所长、错位发展,如,万马奔腾的天马之乡昭苏,最美口岸霍尔果斯,最大花海霍城县,最原始的森林巩留,保存最完整的民族村庄特克斯等,形成百花齐放、优势互补、竞相发展的全域辐射带动局面[16]。通过举办赏花踏青、户外登山、生态摄影、特色展览、大型赛事、文化节庆等主题活动拉动旅游,形成辐射带动作用更强的区域性模板,吸引更多的客源和投资商。侧重全程精细化管理、高效率服务、便捷的交通、丰富的互动体验等,提升游客的整体好感,为游客营造安全、便捷、舒适、温馨的综合体验感[5]。

大力推进信息产业进村入户,开展技术培训、信息交流、招商引资等。充分利用新媒体渠道如微信公众号、小红书、抖音等平台,制作精美、针对性强的宣传品,发布精彩有趣的内容,吸引游客的关注和分享。采用微信群、网红直播、小视频等推广方式,扩大景区在互联网上的曝光度,提高知名度[22]。在设计、拍摄、剪辑中突出特色,在直播时耐心解答,让观众想去亲身体验,也可以带动相关景区、酒店、餐饮等销量。同时,积极引导游客参与到微信公众号的互动中,鼓励分享和留下评论,借助积极的口碑营销,吸引更多潜在游客的关注和兴趣,实现强强联合、以强带弱、相互支撑、携手共进。

3.3.2 旅游线路设计联动化。

以路为引,考虑公路交通网对旅游过程距离、费用、时间的影响,通过调整及新建道路,建成辐射重点景区、联通乡村,实现高效供给的现代交通网[22]。同时,完善厕所、配套标识和营地等设施,提高公路的通行安全和通行效率,为游客提供安全、快速、高效的通行服务保障。大力发展旅游专线,把草原观光游、民俗风情游、户外运动游、边境商贸游、历史文化游、古道探险游等进行合理编排分配,既有常规一日游、二日游,又有短小精悍的三日、五日游线路,以满足人们求新求异求特的心理,增强伊犁各区县旅游竞争力[20]。设计和改造公路沿线民居及树木,对温泉、草场、溪流、岩石、古树等进行再包装、深挖觉,分类营销康养游、草原游、漂流游、研学游、民俗风情游等“旅游+”特色业态,创建悠闲自在、宁静祥和的生活氛围,让主题旅游品质更高、服务更好,形成交通运输与旅游高效融合发展[21]。

同时,建议在伊宁市、霍尔果斯、特克斯或新源建设集散中心,各县城及大景点设置分点接待,形成覆盖伊犁全区直达旅游目的线路网。在集散中心开通旅游专线、观光巴士,提供共享汽车、公共自行车等,可减少机动车对环境的污染,缓解景区拥堵,还能引流、增强旺季的运输能力,助推伊犁全域旅游的稳步提升。

3.3.3 文化建设体系化。

伊犁作为多民族聚居区和以哈萨克族为主的游牧民族区,拥有独特的民俗文化,以草原游牧民族风土人情为突破口,以民俗文化为切入点,以屯垦戍边、绿州农耕为闪光点,全面唤醒伊犁深藏的文化内涵[24]。招募高端节目运营团队,通过主题策划、场景重现编排和演绎民族民俗、音乐、舞蹈、婚庆、歌剧和古迹史话、传说等节目,倾听生命的灵动,感受闲暇的惬意,体验别样的游牧生活。通过微地形改造、梳理水系、修建道路、建设湖态核心景观,加快伊犁河两岸景观带建设,展示伊犁河独具魅力的自然风光,同时也展现伊犁源广流长的历史,情同手足的多元民族,现代文明一体的综合形象[19]。

将伊犁草原风情构筑“牧家乐”,感受浓郁古朴的毡房构造,让人们参与牧民劳作放牧、挤奶,配餐、骑马、服饰、手工艺、祭祀活动、赛马、叼羊、篝火晚会等地域特色过程,让人们亲身体验牧家风情,加深对牧业韵味的了解[17]。挖掘当地古迹、传统手工技艺及农民艺术作品,加大研发力度,强调智慧化、精准化营销,开发旅游纪念品、特色产品等,如对于喀赞其、六星街、可克达拉风情园以及锡伯民俗风情园,进行深度开发和软包装,形成集文艺汇演、特色小吃、手工艺作坊等联手打造的民俗文化展示街,满足游客的多层次体验感受,同时带动本地人就业,让牧民文化看得见、摸得着、能体验、可品尝。

3.3.4 美景美食双重营销。

从田间到餐桌,结合地域风俗,推广当地味道传统小吃、乡土家宴;选用当地当季种植的新鲜、有机食材,注重现场制作体验,实现蔬菜现摘现做、肉现宰现吃、牛奶现挤现喝等,生产、加工、销售一条龙;打造主题系列美食,如烤肉席、全羊宴、全鱼宴、全素宴;创建水上餐厅、草原餐厅、花园餐厅、酒窖餐厅等有氛围的就餐环境;还可以在景区外做食材预定,餐食、茶饮、药品外卖产业、无人机配送、自助烧烤等,完善景区运转。满足游客沉浸式体验乡野风景、回归自然的心理需求,让游客玩得畅快、吃得鲜美,同时也给乡村民宿、餐饮、外卖等带来更好的发展机遇。

培育一批以特色菜品为主题的主题餐厅,通过展示传统饮食制作工艺,打造宣传当地餐饮文化的重要窗口和体验空间。推动星级饭店、老字号、网红餐厅与旅游民宿牵线搭桥、帮扶结对,培育民宿餐饮烹饪技巧、农家菜和部分药膳、安全知识、基本服务技能等,给予客人温馨的体验,增强美誉和影响力,以优质的服务提升客户黏性[13]。还可以开设各大菜系小吃街、文化演出、汽车电影院、灯光秀等夜游经济,呈现昼夜精彩、四季皆游的全时体验,促进乡村旅游与城市化的协同发展。

3.3.5

住宿接待创新升级。

保障伊犁全域各乡村网络通信、供电、供气、物流等全覆盖。在各景区交通干线向草原、山地延展的枢纽点和服务中心,如乔尔玛、肖尔布拉克、霍琼库斯台等修建特色民宿。将民宿与农业乐结合,可开展农耕养生:将农事劳作体验与养生理念结合,如耕种、浇水、插秧、打场、晾晒、采摘果蔬、修剪果树等务农体验,让游客自食其力,分享收成,达到身心健康的愉悦体验[5]。康体养生:充分利用农场得天独厚的资源,开展草坪瑜伽、太极、乡村高尔夫、徒步、乡村茶馆、花园足浴、狩猎场、钓鱼捕鱼、露营等。让游客在原生态世界调节情绪、治疗身心,增强体力,天人共美。策划社交和交友的需求:出租私家菜园,婚纱摄影基地,举办集体婚礼、交友派对、夏令营、农民趣味运动会等。盘活农村资产,用闲散土地、杂草丛生的院落、废置厂房等资源收整修建民宿,如青年旅馆、茅草居、毡房、微型别墅、露营基地、房车营地等,还有适合老人寄家养老、定居或度假的幸福公寓,可租可售,既有家的感觉,也能享受护工细心的照料。养殖户开启认领、认养模式,如鸡、鸭、兔子、鹿等,让游客成为经营者、管理者带动农民致富。农民务农兼做旅游服务为增收开拓了新空间,农产品就地消费,降低运输、交易成本,产业结构由单一农业向综合性调整,做优农业经济;游客徜徉其间,感受烟火气、朴实温度,放松心情、陪伴家人,实现人地共生共赢。

3.3.6 农产品推广多元化。

游客返程时行李箱、车后备箱装满的土特产,可以直观地体现乡村旅游的成败。应季的农产品只能满足一段时间的供应,要满足游客的长期需求,以特色农产品夯实基础,快速吸引流量,激活市场活力[13]。大力发展农产品产地初加工、特色加工、包装、营销和深加工,实现前店后厂的功能布局,加速提升产品质量和农产品附加值,让村民足不出户就可以把产品卖向全国,实现农业与旅游的互补与融合。还可通过游客推进本土历史、民俗的传播,让游客尽享生态美景的同时,激发需求,释放消费潜力,实现产消一体化。

一方面,规模化+标准化。特色优势农产品规模化发展需要极具辨识度,可以积极推进优势蔬菜、石榴、大枣等当地特色果蔬进行规范化无公害栽培大规模种植,保证产品高质量。千亩杏园、千亩油菜花、千亩薰衣草等发挥单品优势,丰富产品类别,同时打造档次高的产业新村、产业庄园,进一步提升知名度和影响力,大力发展订单农业。加强农副产品保鲜储存、清选分级、智能包装、干品制炼、成分提取、运输等一条龙研制,产业链从罐头、饮料、薯片、果干、酿酒到护肤品等广泛涉及。将原来零散或者小作坊经营的产业推向调配、生产和包装标准化管理和产业化经营,实现榨油、磨面等农产品加工技术自动化、智能化发展,将初级农产品处理提档升级。设立农产品加工中心、销售网点、特色农产集市等,让游客参与农产品的加工制作过程,如制作果酱、蜂蜜、自酿谷酒,熏制腊味如熏马肉、熏马肠、腊肠、腊鱼等,干菜系列如笋干、豆角干、萝卜干等,增强游客的参与度、激发购买欲望,引导农民自主创业致富。

另一方面,品牌化+定制化。品牌化是整合区域农产品资源、提升竞争力的关键。以市场为导向,积极引进新品种,通过筛选培育,发展特色、优质、高效农业,创建产地品牌、品种品牌,不断扩大品牌认证覆盖面,以品牌开路为目标,加大认证推广力度。一方面,通过举办大型节庆、农展会、交易会、展销会、推介会、展览会等多种途径,打响品牌。以市场消费群体为导向,匹配合适的农产品,如“三高”人群,对营养品质和卫生品质有特殊需求,可以特殊化细分定制农产品,让精准农业策略增加产品影响力,进入高端农产品市场。利用新工艺、新技术,将农产品加工成半熟品,园区与疆内外销售市场直接对接或签订产销合同,以统一的包装和品牌进行分销,打通农产品产、运、销各环节,精准对接。另一方面,加速当地农产品的产业化、网络化,充分发挥龙头企业的研发策划以及营销推广实力,以消费者为核心全方位宣传,精准目标群体,实现批发零售、线上线下同步分销。

凭借霍尔果斯的区位与外贸优势,将当地的西梅、苹果、油桃、葡萄、吊死干杏、薰衣草产品、酒、食用菌等特色推介出去,让更多的本地农产品走进中亚市场。同时将5个斯坦的樱桃、甜瓜等特色引进来,通过贸易联通增加农民收入,同时让伊犁成为标准化出口基地和对外合作的重要媒介。

3.3.7 旅游景点智能化。

发展农村旅游需要,以顾客需求为导向,加快数字化、智能化、自动化水平,在特色美食、住宿、旅行线路、导游等环节与智慧城市、云计算等相结合,提升便捷性,如酒店预订、智能导览、虚拟导游、云旅游攻略等服务,突破时间与空间的限制,促进全要素多元化体验,提供更人性化的服务。充分利用“云旅游”发展契机,健全智慧旅游基础设施与服务体系,透过手机镜头,游客们“云端”相聚,通过立体的表现形式、专业的讲解、多元的实时互动,全方位感受伊犁风貌和故事,隔着屏幕体验与现场完全不同的视角体验。短视频平台有大量评论和反馈经验,游客可以提前获取信息作参考,做攻略、约旅伴,实现先种草,后出行,将线上流量引入线下;通过反馈进一步完善线路及设施布局,提升服务质量与效率;通过大数据实时监控客流量,高效处置调整线路及车辆、人员等,提升管理及运营能力。

建设农耕文化基地,成为集抢救性收集、保护、研究、展示、教育功能为一体的综合类基地。一方面,通过展示各种历史物件、传统生活方式和农耕场景,熟悉老一辈人农耕劳作工具,感受科技发展力量。通过高科技把祖辈的农业机械化设备、种植耕作经验、畜牧养殖技术等展现出来的,全方位、系统性地展示,让古老的文明在旅游和经济活动中重现生机;另一方面,通过产业联动,将资金、技术、新科技推广普及,与农业类院校及单位合作,加快农业新技术、新品种、新设备的试验示范与宣传推广,以科技为驱动,为农民增收。

4 展望

耕地作为乡村旅游发展的基本保障和空间载体,其空间聚集程度及生产结构在一定程度上会制约和限制景区的规模及定位。乡村旅游高质量发展需要在调查分析的基础上,根据需求充分激活现有土地资源的潜力,优化农业生产空间布局,延长农村资源产业链。二者多种功能上频繁互馈,形成了一个相互交融、相互扶持的有机整体,实现农业、农村、农民价值的再创造。总之,要想让乡村旅游更加出彩,必须从多层面、多方面进行研究和挖掘,形成奋勇争先、整体提升的良好态势,营造更加美好的乡村旅游名片。

未来,乡村旅游将掀起伊犁经济发展的浪潮,鞭策当地经济和农业的可持续发展。在该过程中,需要坚决扛起耕地保护重大责任,致力于追求耕地的可持续利用,深入钻研耕地保护、乡村旅游以及农民糊口间的关系,突破瓶颈,进一步完善整体规划,加大政策扶持力度,不断提升管理水平和服务质量,增强线上线下全域营销,建设具有景色明美、民族热情、人文情怀的伊犁特色美丽家园,着力打造成新疆全域旅游示范区、对外展示的窗口,为实现人与自然和谐共生作出新贡献。

参考文献

[1] 罗文斌,楚雪莲.旅游产业发展与土地利用结构耦合协调演化研究:以国际旅游城市张家界为例[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2023,51(2):36-46.

[2] 苏子龙,袁国华,郑娟尔.我国旅游产业用地分类研究[J].中国土地,2017(4):31-34.

[3] 李敬,张燊,胡月明,等.基于时空角度的广东省耕地占补平衡绩效评价[J].农业资源与环境学报,2021,38(6):1064-1073.

[4] 毛晓红,李懿芸,毛小报,等.浙江耕地“非农化”“非粮化”整治面临的问题及对策建议[J].浙江经济,2022(4):47-49.

[5] 陈宇,杨路宁,闫刚,等.耕地“双非”政策管控形势下的休闲观光农业园开发设计策略[J] .江苏农业学报,2023,39(3):841-847.

[6] 刘丹,巩前文,杨文杰.改革开放40年来中国耕地保护政策演变及优化路径[J].中国农村经济,2018(12):37-51.

[7] 袁承程,张定祥,刘黎明,等.近10年中国耕地变化的区域特征及演变态势[J].农业工程学报,2021,37(1):267-278.

[8] 汤怀志,桑玲玲,郧文聚.我国耕地占补平衡政策实施困境及科技创新方向[J].中国科学院院刊,2020,35(5):637-644.

[9] 单嘉铭,吴宇哲.国内外耕地保护对比及启示[J].浙江国土资源,2018(7):21-24.

[10] 刘新卫,赵崔莉.改革开放以来中国耕地保护政策演变[J].中国国土资源经济,2009,22(3):11-13.

[11] 王文旭,曹银贵,苏锐清,等.我国耕地保护政策研究:基于背景、效果与未来趋势[J].中国农业资源与区划,2020,41(10):40-51.

[12] 谭春婵,孙伟杰,熊侣英,等.耕地占补平衡实施路径的探索与思考:以广东省为例[J].中国农业综合开发,2022(10):21-24.

[13] 岳文泽,张晓雯,甄延临,等.东部发达地区农业空间高质量优化的思考[J].农业工程学报,2021,37(22):236-242.

[14] 孟菲,谭永忠,陈航,等.中国耕地“非粮化”的时空格局演变及其影响因素[J].中国土地科学,2022,36(1):97-106.

[15] 刘天弋,孙慧兰,卢宝宝,等.1998—2018年新疆伊犁河谷植被覆盖度时空变化及驱动力[J].东北林业大学学报,2023,51(4):68-74,79.

[16] 付杰星.伊犁特色林果网上销售路径研究[D].乌鲁木齐:新疆大学,2015.

[17] 孙浩捷,汪宇明.新疆伊犁河谷地区旅游产品开发的战略研究[J].干旱区资源与环境,2009,23(11):134-138.

[18] 罗楠,胡金龙,王影雪.典型旅游区景观格局演变研究:以广西阳朔县为例[J].西北林学院学报,2020,35(3):250-257.

[19] 张玉虎,塔西甫拉提·特依拜,陈学刚.基于GIS的新疆主要旅游景区可接近性分析研究[J].云南地理环境研究,2004,16(4):45-47.

[20] 李金早.何谓“全域旅游”[J].西部大开发,2016(11):100-102.

[21] 张辉,岳燕祥.全域旅游的理性思考[J].旅游学刊,2016,31(9):15-17.

[22] 王绍博,郭建科.中国风景名胜区交通可达性及市场潜力空间测度[J].地理研究,2016,35(9):1714-1726.

[23] 胡豹.乡愁产业:乡村产业振兴的新引擎——关于加快浙江乡愁产业发展的建议[J].浙江经济,2018(21):46-47.

[24] 葛笑如,刘硕.十九大以来的乡村振兴研究文献综述[J].山西农业大学学报(社会科学版),2019,18(1):1-8.