文旅融合背景下汉中地区音乐文化发展策略研究

2024-12-19王旸贾方知

陕南地区音乐资源丰富,内涵深刻,历史悠久,是中国传统音乐的重要组成部分。汉中是陕南地区最大的城市,近年来,该地区将音乐文化与旅游业做到有机结合、同步推进,这不仅能加大宣传汉中音乐文化的力度,也能够推动汉中地区经济发展,增强地域凝聚力。本文从该地区音乐文化和旅游业发展现状、发展过程中存在的问题以及解决对策三个方面入手,继续拓宽汉中地区传统音乐传承、创新之路,在文旅融合背景下为汉中地区音乐文化发展提供新思路。

文旅融合是指文化、旅游产业及其他相关要素相互渗透、交叉融合或整合重组,逐渐突破原有产业边界或要素领域,相互交融形成新的共生关系的现象和过程。它通过将文化元素融入旅游产品和服务中,丰富旅游的内涵和体验,同时也借助旅游的传播力和影响力,促进文化的传承、创新和弘扬。[1]2018年,国务院机构改革方案正式提出“文旅融合”这一关键词,指出了文化和旅游充分发展是融合发展的重要前提。汉中地区拥有悠久的历史和民间音乐,这些音乐资源为文旅融合提供了丰富的素材。

汉中地区音乐文化和旅游融合发展概况

(一)汉中地区音乐的种类和艺术特点

汉中地区传统音乐是陕南民间音乐的重要组成部分,大体可分为四种类型:

1、民歌类

汉中民歌种类繁多,体裁丰富,通常分为山歌、小调和劳动号子。山歌与当地自然环境和民俗、日常劳动生活有关,主要有通山歌、山歌号子等;小调为娱乐休闲时的演唱,有哭嫁歌、叙事歌等;劳动号子产生于劳动过程中,用于鼓舞士气,传递高涨激昂的情绪,有船工号子、汉山樵歌等。新中国成立后,汉中地区还出现了革命民歌和新民歌等形式,具有浓郁的生活气息和朴实的艺术色彩,如《跟咱红军上巴山》等。伟大的革命战争为汉中民歌注入了新思想和新内容,丰富了汉中民歌的内涵。

2、戏曲类

汉中的戏曲文化也具有浓郁的地方特色和深厚的历史底蕴。现今汉中地区的戏曲类型主要以汉调桄桄和汉调二黄为主。汉调桄桄是陕南的最大剧种,它既保留了陕南地方音乐悠扬委婉之长,又吸取了秦腔高亢激越的特点。2006年,汉调桄桄被列入首批国家级非物质文化遗产名录,代表唱段有《韩信拜将》等;汉调二黄是中国较为古老的剧种,该剧在不同地区有不同的流派,在汉中和安康地区称为“汉江派”,唱腔主要以西皮二黄为主,共有十个行当,时而婉转时而激昂,旋律抑扬顿挫,以二胡、月琴、笛子等为主要伴奏乐器。代表唱段有《八蜡庙》《战蚩尤》等。

3、佛教音乐类

汉中地区的佛教音乐主要聚集于洋县,距今已有1400多年的历史。现有洋县的“经乐班”仍旧在进行佛教音乐的演绎。洋县佛教音乐种类繁多,以管子为主要乐器,分为“坐乐”和“行乐”两种形式,在发展过程中也吸收了汉中曲子、关中碗碗腔等民间音乐。目前保存下来的曲子有200余首,分为经韵、鼓吹乐曲、锣鼓三类,其中鼓吹乐曲最为丰富。曲调细腻委婉,具有较强的感染力。代表作有《粉红莲》《打银枪》等。

4、少数民族音乐类

汉中宁强县和镇巴县等地有羌族和苗族,形成了少数民族聚集区,有自己独特的音乐。其中宁强傩戏为羌族音乐的代表,它以傩舞、傩俗、傩面多种文化表现形式,形成了独具宁强特色的傩文化艺术,有“上刀山”“下火海”“扣钱烧红耙齿”等技艺;苗族音乐主要聚集在镇巴县,其中镇巴苗乡民歌最具代表性,流传历史悠久,内容丰富,已收集到四千多首,具有歌种全、歌者众、数量多、音乐美的特点,代表唱段有《太阳出来亮堂堂》等。[2]

(二)汉中地区音乐文化与旅游融合发展现状

近年来,汉中地区在旅游产品设计中融入了音乐元素,如举办各类音乐会、音乐节等活动,让游客在游玩过程中感受当地的音乐氛围。

2015年,汉中、安康、商洛三市文化旅游部门联合举办了“首届陕南民歌大赛成果巡回演出”活动并展开巡演,通过歌手们的精彩表演,使现场观众亲身感受到了陕南民歌经典的独特魅力;2023年陕南民歌节暨第三届陕南民歌大赛在镇巴县举行,用一场别出心裁的演绎,让现场观众深刻体会到当地jaz6NYswXdDRYwAw3bYuRsi0wyIy3EsvzshTVeUs96s=非物质文化遗产保护和传承的成果与实力;同年,陕西理工大学艺术学院申报的《陕南民歌传承教育实践基地》项目成功获批,实现了陕西理工大学在非遗文化传承与保护、传统文化教育工作中的一大突破;汉中市推荐的“2023中国最美油菜花海汉中旅游文化节”荣获“2023年全国国内旅游宣传推广优秀案例”,其中音乐结合旅游系列活动,如“金色花海·汉风古韵——2023中国最美油菜花海”汉中市首届音乐舞蹈大赛等活动功不可没。

汉中地区音乐文化与旅游融合发展存在的问题

(一)资源开发存在失衡现象

汉中地区音乐文化与旅游融合资源开发存在失衡情况,这对汉中地区音乐文化旅游发展产生了一定影响。首先,汉中位于陕西省南部,地处秦巴山区,地理位置较为偏远,这使得汉中地区的音乐文化与旅游资源难以受到外界关注。其次,汉中地区的经济发展水平相对落后,政府经费大多都投资在农林水利、能源、交通运输、城建等与人民群众生活息息相关等方面,文化旅游等方面得不到充足的资金支持,从而影响旅游基础设施建设和服务质量快速提升。[3]所以,游客无法深入其中体验汉中丰富的音乐文化,旅游的吸引力和满意度也可能会随之降低。文化资源得不到有效开发和传承,逐渐导致汉中地区文化遗产的流失速度变快,从而影响旅游业的整体效益,无法充分发挥音乐文化对旅游经济的带动作用。最后,资源集中在某些地区或领域不能全面带动发展,加剧地区间的不平衡,不合理的开发使得文化特色不突出,影响地区的文化形象。

(二)缺乏人才培养与技术支持力度

无论是旅游行业还是音乐行业,都离不开相关人才的推动发展。因此,需要音乐和旅游行业相关专业人才引领人们去学习和解读汉中地区传统音乐文化中的内涵,以及对旅游产业进行创新,对两者进行有机整合,革新汉中地区音乐文化的传播形式,才能带领汉中音乐文化走出陕西,走向全国。

目前,汉中地区音乐文化和旅游方面依旧缺乏大量人才支撑。一方面,缺少创作型音乐专业人才,导致音乐创作和表演的质量降低,对游客和观众的吸引力减弱。没有足够的创新、不符合年轻人的审美品位使民歌缺乏吸引力,也逐渐失去了与流行音乐竞争的机会,大部分年轻人对于汉中民歌的传承和发展意识淡化。另一方面,社会各界参与度不够,对汉中地区音乐旅游文化关注度不高,这影响了文化、旅游的活力和发展前景,文化氛围和凝聚力也受到了影响。

(三)出现同质化倾向且缺乏创新意识

目前,我国各地区鼓励发展旅游业,但存在旅游规划政策落实情况差异较大、项目创新性不够、各地区特色不明显等问题,旅游形象、目标、定位、产品相似性较强,盲目追求开发新景点却不深入挖掘当地文化特色,出现了旅游开发“同质化”倾向。一方面,游客游览兴趣降低,体验感不足,各地区旅游无法凸显自身优势,缺乏标志性、唯一性的旅游体验,导致地方音乐文化的传承受到影响。另一方面,旅游中传统音乐的展现方式也出现了同质化倾向。目前,汉中地区传统音乐的表现形式、内容和风格与其他地区趋于雷同,例如,天汉长街的各类音乐演出活动和各景区的节日庆典活动等,参演节目缺乏独特的表演形式,缺乏一些独特性和持续的发展创新,为了迎合市场而牺牲特色,导致了内容和形式的僵化和单一。

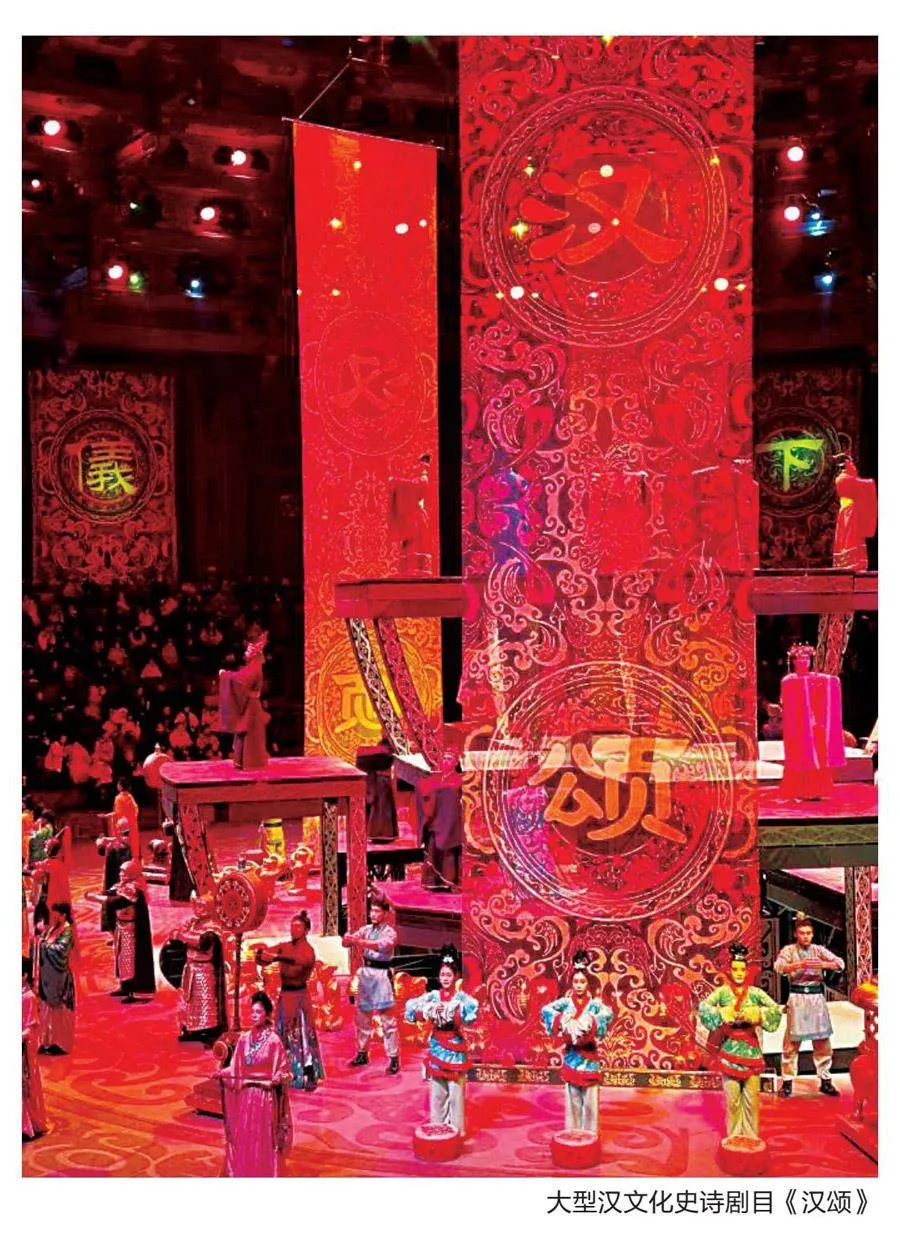

(四)缺乏有代表性的精品案例推广

当地需要积极探索文旅融合精品案例,才能够有效将文化优势转化为旅游发展动能,推动地方经济发展,提升城市形象。[4]在旅游项目开发过程中,可以对国内有影响力的文旅IP进行分析和研究。如2003年广西桂林阳朔打造的大型山水实景剧《印象刘三姐》,演出至今已经二十余年,但依旧吸引大量游客慕名观看,成为当地文旅标志性演出项目;2007年开始,西安临潼华清宫景区推出的中国首部大型实景历史舞剧《长恨歌》,以白居易传世名篇《长恨歌》古诗词为蓝本,将历史故事与实景演出相结合,重现了李隆基与杨贵妃的爱情故事,将历史故事演绎的活灵活现,剧目经久不衰。在2020年,汉中市推出了大型汉文化史诗剧目《汉颂》,还有《天汉传奇》《寻梦青木川》等一系列旅游演艺项目,虽然运用了国内较为领先的舞台演绎技术,配合绚丽多彩的烟花燃放烘托背景,呈现出完美的视觉效果,但在剧情的编排上仍然缺乏内涵与层次感,没有反映牵动人心的剧情和汉中地区深厚的历史文化底蕴。因此,应该广泛借鉴全国乃至全球范围内的成功演出代表作品,学习借鉴成熟的编排模式,同时深入挖掘汉中地区汉文化、三国文化、非遗代表性项目,综合以上优势编排本地区品牌剧目,打造出能够代表汉中文旅特色的精品案例。

汉中地区音乐文化与旅游融合发展对策

(一)拓展升级产业链,提升核心竞争力

文旅融合是推动文化和旅游业发展的新途径,可以拓展升级产业链,并提升核心竞争力。首先,深度挖掘文化内涵。当地要将音乐文化融入文旅产业中,不断推陈出新,开发多样化、个性化的旅游产品和服务,满足不同游客的需求。汉中地区可以考虑在红星剧院、天汉大剧院等地标性场地进行常规化演出,在旅游项目中融入汉中当地特色音乐文化,如汉中采茶文化、汉文化、羌文化等。[5]其次,加强产业链协同。汉中市可以通过产业链延伸、市场调研、加强与相关企业的合作、创新文旅融合模式等促进协同发展。最后,利用科技手段提升旅游品质。通过借助互联网、大数据等科技手段,提升旅游营销和管理的效率和精准度。在陕西理工大学大学生创新创业项目“乐游汉水”——乡村文化旅游振兴示范项目中,利用抖音、微信公众号等多种渠道让更多人对汉中音乐文化进行了解,推动文旅产业可持续发展。同时,注重提高旅游服务质量,提升服务人员技能,确保提供高标准的旅游服务;打造优质的旅游环境,从而提升游客的满意度和忠诚度。此外,整合地理环境、非遗文化等文旅资源,为游客提供旅游推荐、便捷消费等优质服务,让大家全方位深入体验传统音乐文化。

(二)培育特色音乐品牌,提高创新意识

培育特色音乐旅游品牌对于汉中的发展具有多重意义,可以促进经济、文化、社会等方面共同发展。首先,全面挖掘当地音乐文化。从汉中民间歌曲、乐器等入手,深入了解其特点和历史背景,在此基础之上,继续策划、创新具有汉中特色的音乐演出。如之前的“两汉三国·真美汉中”2017旅游音乐节、2023年陕南民歌大赛等都具有汉中当地特色,游客观看后能有深刻印象;其次,大力开发音乐旅游产品。汉中作为国家级历史文化名城,不仅具有“两汉三国”等深厚文化底蕴,而且有山清水秀的旖旎风光,因此提倡加大开发以“汉水”“乐”“绿”等为主题的旅游线路、音乐工作坊,或在著名旅游景点安排特色音乐表演并设置音乐体验区,增加互动感和参与度,能让全国各地游客更好地感受汉中传统音乐文化的魅力;再次,打造代表性音乐地标。音乐地标是打造汉中地区文旅品牌的一个重要方面,可以深入研究汉中地区传统音乐文化,根据其特色来确定音乐地标的主题,设计时要考虑汉中的自然环境与建筑风格,与城市景观和谐统一,在建成后定期举办各类音乐活动,如音乐会、音乐讲座等。也可以将其打造为一个教育平台,提供音乐教育和培训活动。这些地标的打造不但让文化有了新载体,也为汉中音乐文化的持续发展注入新活力,这是文旅融合背景下汉中音乐文化持续推广的一大亮点。

(三)加大人才培养力度,保护音乐文化价值

近年来,国家大力弘扬中华优秀传统文化,这突显出弘扬中华优秀传统文化的必要性和迫切性,因此需要更多相关专业人才来推动传统音乐文化的发展。[6]一方面,重点培养音乐和旅游业复合型人才。汉中政府相关部门从加强音乐教育入手,为有潜力的音乐人才提供专业的培训和教育平台,为优秀的音乐人才提供奖励。这能够鼓励他们在音乐领域深耕细作,投身于本地区传统音乐文化的发掘、发展工作中去。但是也要注意叠加旅游培训和文化产业开发的引导,如开设旅游业相关课程,让这些人才不仅熟悉当地传统音乐,还要开拓思路使其和旅游产业相结合,找准对接点进行旅游活动和旅游产品的开发建议,通过旅游活动展示和推广汉中地区传统音乐,让汉中当地文旅产业焕发新活力;另一方面,打造专业推广平台。好的想法需要及时实践和推广,后期应继续扩大举办音乐比赛和活动的规模,通过组织各类音乐比赛和文化活动、邀请民族音乐大师开展普及讲座等,为音乐人才提供展示才华的平台,这也是对文旅活动创新思路的有力保障。

(四)明确主题,设计顶层发展策略

在文旅融合背景下,明确发展主题与合理规划发展战略是推动文化产业和旅游业深度融合、实现高质量发展的关键。汉中地区的旅游发展主题和战略规划可以从旅游发展模式、区域合作与市场开发、基础设施与公共服务等方面开展。

首先应明确发展路线。汉中地区可以依托“两汉三国文化”“张骞文化”明确汉中旅游的发展路线,通过打造更具创新意义的“文化旅游名城”开展丰富的文化资源开发,如进行音乐创作、剧目表演等,继而成为汉中地区传统音乐发展的助推器;其次,积极探索文旅发展路径。[7]根据《汉中市“十四五”旅游业发展规划》提出的要求,本市在明确旅游业发展主题后积极进行发展路径探索,与周边省市积极交流推广区域合作开拓市场,扩大汉中地区的旅游影响力,使游客在感受当地自然风光的同时也能了解到传统音乐的魅力;再次,加强旅游基础设施建设。采用“快进+慢游”的交通网络,改善交通条件,提升旅游服务中心功能和旅游服务水平,同时开展文化惠民工程来进行传统音乐文化的推广,增强游客的文化获得感,形成汉中地区音乐文化推广的浓厚氛围。

总 结

汉中地区音乐文化以其独具特色的艺术魅力逐渐让世人了解,也是充分展示陕南地域特色的文化符号。汉中市一直以来坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的方针,不断推动陕南音乐传承发展和创新,使得以镇巴民歌、汉调桄桄为首的汉中地区传统音乐文化赢得社会各界越来越多的关注,影响力日益扩大,知名度持续提升。因此,汉中市政府和各相关部门应在此基础之上群策群力,在创新意识、培养人才、推广宣传等方面继续推动该地区音乐文化与旅游深入融合,稳步推进,为汉中地区音乐文化和旅游的融合发展注入不竭动力。

参考文献

[1]苏军:《陕南少数民族音乐文化与旅游产业发展对策——以汉中市镇巴县苗乡民歌为例》,载《北方音乐》,2017(1):12-13页。

[2]王晓平:《陕南民间音乐区域文化特质考察》,南京艺术学院学位论文,2010。

[3]张晓虹:《汉水流域传统音乐文化形成的历史地理背景》,载《黄钟(武汉音乐学院学报)》,2016(1):24-35页。

[4]黄虎:《陕西民间音乐的地域特征与生成背景》,载《星海音乐学院学报》,2012(4):19-29页。

[5]王旸:《陕南茶歌的地方文化特色与传承》,载《陕西理工大学学报(社会科学版)》,2019(3):68-73页。

[6]肖虹:《陕西民间音乐的地域特征与传承研究》,载《黄河之声》,2019(6):6-7页。

[7]范周:《文旅融合的理论与实践》,载《人民论坛·学术前沿》,2019(11):43-49页。

作者简介

王 旸 陕西理工大学艺术学院副教授,研究方向为音乐教育学、民族音乐学

贾方知 宁夏师范大学音乐舞蹈学院研究生,研究方向为音乐教育学、二胡演奏