红色文旅赋能共同富裕:耦合逻辑、现实困境与实践进路

2024-12-19刘金萍

党的二十大报告指出,到2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。近年来红色文旅越来越受到市场青睐,挖掘丰富的红色文旅资源,不仅有助于弘扬中华优秀传统文化,还起到了推进乡村振兴实现共同富裕的目的。从理论逻辑、价值逻辑和实践逻辑三个方面,分析红色文旅与共同富裕的耦合关系,可帮助我们找出制约红色文旅发展的现实困境,从中探寻红色文旅赋能共同富裕的实践进路。

共同富裕是社会主义的本质,同时也是中国式现代化的重要特征。2020年全面建成小康社会,为实现全体人民共同富裕奠定了坚实的物质基础。党的二十大报告提出,“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,用好红色资源”“传承红色基因,赓续红色血脉”“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”。[1]陕西是红色旅游资源大省,红色旅游资源是革命老区最宝贵的财富。大力发展红色文旅是促进革命老区经济社会发展的重要抓手,也是实现革命老区乡村振兴和共同富裕的有效途径。

红色文旅赋能共同富裕的耦合逻辑

红色文旅是红色文化产业与旅游业相融合,依托红色文化资源,感悟其中所蕴含的中国共产党在革命、建设和改革时期所创造的革命文化和社会主义优秀文化以及中华优秀传统文化,从而达到以文化人的旅游活动。

共同富裕是建立在高质量发展基础上的,是全体人民的共同富裕,是物质和精神都富裕,是先富带后富最终达到共同富裕。在全面建成小康社会之后,实现共同富裕更多地体现在缩小城乡差距、区域协调发展上。作为革命老区经济社会发展的重要引擎,高质量发展红色文旅与实现共同富裕具有天然的耦合关系。在推进中国式现代化过程中,二者相互促进、协调发展,共同统一于实现中华民族伟大复兴的历史进程中。

(一)红色文旅赋能共同富裕的理论逻辑

1、与马克思主义理论一脉相承

红色文旅中所蕴含的红色文化是马克思主义基本原理与中国实践相结合的产物。马克思主义是无产阶级和人类解放的科学,是指导中国共产党进行革命、建设和改革的理论来源。在此基础上中国共产党形成了以建党精神为源头的精神谱系。共同富裕是马克思革命一生的最终目标,是共产主义社会的重要特征。马克思在《资本论》中对未来社会主义社会的论述中就有生产资料社会占有,社会生产力极大发展,消灭了阶级和阶级差别,社会成员自由全面发展这样的构想。实现这一原则,要以生产力和物质条件的发展为“现实基础”。中国特色社会主义理论体系中的共同富裕是马克思主义中这一思想的具体体现。

2、根植于中华优秀传统文化

红色文旅中红色文化是其根本的传播内容。红色文化是对中华优秀传统文化的传承和升华。例如“延安精神”蕴含的实事求是、理论联系实际、全心全意为人民服务、自力更生、艰苦奋斗的精神正与中华优秀传统文化相契合。自古以来,中华民族就有共同富裕的思想。春秋时期,以孔子为代表的儒家思想就很重视富民。他曾说过“政之急者,莫大乎使民富且寿也”。意思就是民富是国富的基础,应该把富民作为政策出发点。清朝太平天国颁布的《天朝田亩制度》中“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖”的理想设想,反映了人民对共同富裕的美好愿景。

(二)红色文旅赋能共同富裕的价值逻辑

1、以文兴业推进物质富裕

红色文旅的发展必然带动革命老区加大对文旅产业投入力度。整合原有的红色旅游资源,对现有红色文化再挖掘,改善配套基础设施,促进革命老区产业升级改造,由传统农业向一二三产业融合发展转变。陕西铜川照金依托陕甘边革命根据地,发展红色旅游,建设照金镇1933主题广场、红色纪念雕塑园、迎宾广场、农家乐和购物商店等,形成吃住游玩一体化多功能景区。逐步实现了从单一景点向规模化旅游的转变,迈入了可持续发展的新阶段。文旅产业的发展增加了老区人民收入,2021年农民人均可支配收入达16378元。

2、以文化人推进精神富裕

红色文旅的发展在一定程度上促进了红色文化的开发保护,增强了人民群众对中国共产党历史的了解,有助于传承红色基因,赓续红色血脉,把思想统一到社会主义建设上来。红色文化是伴随中国现代化进程而产生的先进文化,为中国式现代化发展注入精神动力。精神生活的富裕体现在有共同的文化价值认同,从党的历史中深化对党的初心使命的认识,使人民群众对社会主义充满必胜信心,起到了教育群众、凝聚人心和鼓舞斗志的正向作用。

(三)红色文旅赋能共同富裕的实践逻辑

1、以高质量发展作为共同目标

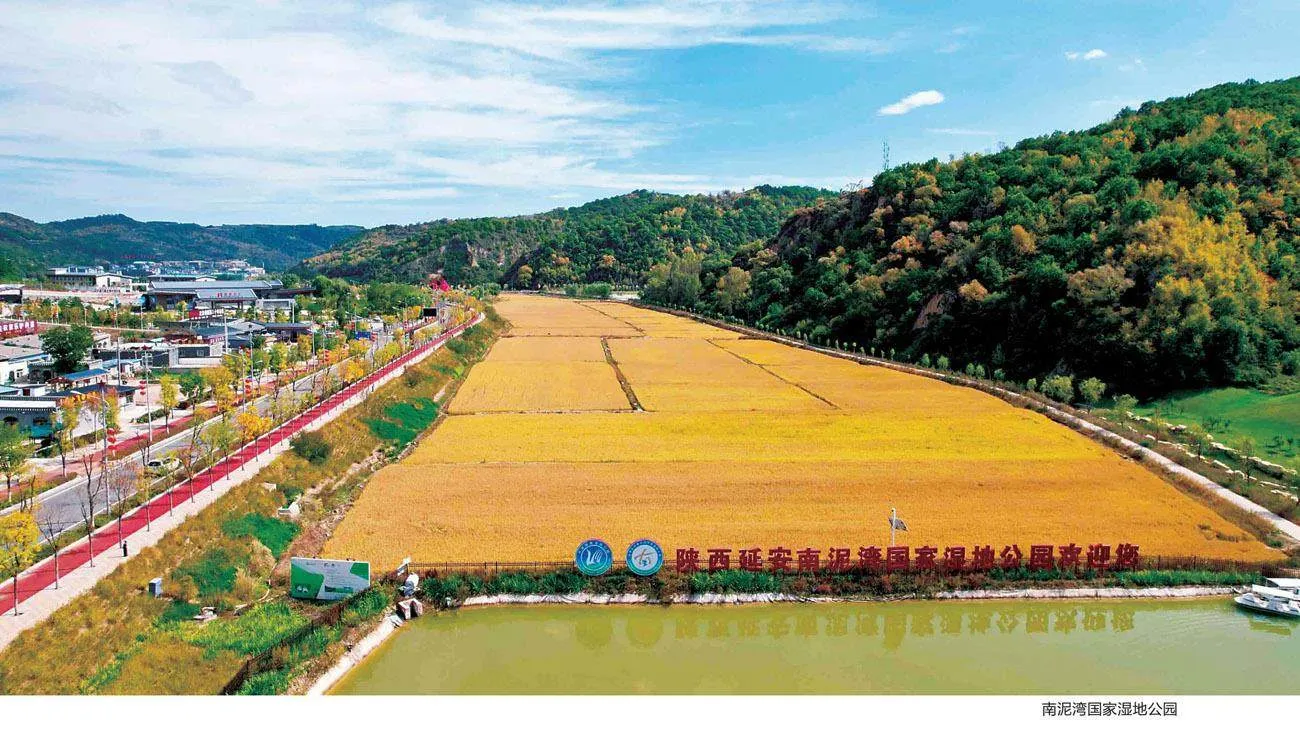

红色文旅作为第三产业,起到了弘扬革命老区文化和促进老区人民生活改善的双重作用。中国革命走的是农村包围城市的路线,因而革命老区多集中在县域农村。扎实推动共同富裕,实现乡村振兴,缩小城乡差距,农村始终是发展的短板。产业的发展在推动共同富裕中起到关键作用。红色文旅起到了增强爱国主义思想政治教育效应、增加老区农民收入的经济效益、促进老区群众的全面发展的社会效果和发挥人与自然和谐共生的生态效能相统一的科学发展之路,兼具传承红色基因、振兴老区经济、弘扬先进文化、促进人与自然和谐发展的多重功能。[2]实现了以红色文旅的高质量扎实推进共同富裕的良性循环。

2、以人民为中心的具体体现

人民是历史的创造者,同时也是红色文化的创造主体。红色文旅的发展从根本上就是体现了以人民为中心的价值理念。一方面通过红色文旅的发展来带动当地人民增收致富,缩小城乡差距,是实现共同富裕的手段和有效途径之一。另一方面扎实推进共同富裕需要全体人民的参与,红色文旅的发展带动人民投身于社会主义建设当中,充分发挥主体性作用,在实践中创造财富,提高生活水平。

红色文旅赋能共同富裕的现实困境

据统计,2023年国内出游人次48.91亿,比上年同期增加23.61亿,同比增长93.3%。2023年陕西游客人数、旅游收入分别增长106.5%、150.6%。陕西文旅产业8条重点产业链年综合收入达到7729亿元。以陕西知名度最高、红色旅游资源最丰富的革命圣地延安来说,2022年延安旅游年收入122.6亿元,占全年总产值的5.5%,累计接待游客100万人次。由此可见,疫情之后文旅产业呈现快速恢复势头。2022年8月,中共陕西省委宣传部和陕西省文化和旅游厅联合印发《陕西省打造万亿级文化旅游产业实施意见(2021-2025年)》,提出要打造红色文化产业带,构建产业发展新格局。可以看出,红色文化在促进产业结构优化升级,实现共同富裕所发挥的积极作用。在参与主体方面,红色文旅还呈现出年轻化趋势,当代年轻群体参与红色旅游的比例逐渐提升。但从整体上看,红色文旅在快速发展的同时也暴露出诸多问题。红色文旅赋能共同富裕的现实困境集中体现在目前红色文旅发展所面临的问题和挑战。厘清红色文旅存在的问题,有助于在红色文旅高质量发展中扎实推动共同富裕。

(一)红色文旅资源开发保护有待完善

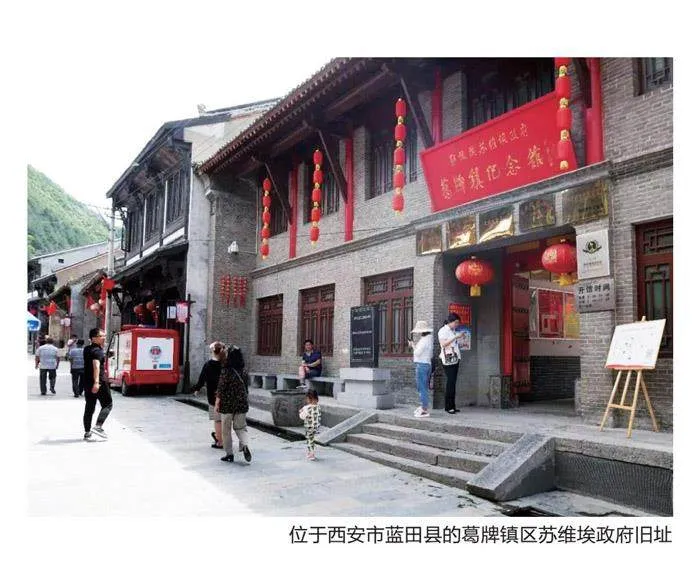

第一,红色文旅资源多集中在革命老区,多数地处山区,位置较为偏僻,交通闭塞,部分红色文旅资源处于年久失修状态。第二,地方政府部门对红色文旅资源开发保护不够重视,没有进行深度挖掘和研究,缺乏系统性认识。红色旅游点多是简单的图片展示和橱窗式的文物陈列,缺乏体验感和互动性。旅游产品和旅游服务形式单一,同质化严重。[3]第三,红色文旅资源宣传推广不到位。大多数红色旅游景区知名度低,缺乏数字化技术对红色文旅进行宣传介绍,红色文旅资源的社会关注度和影响力有限。

(二)红色文旅资源对革命老区经济社会发展的带动作用有待加强

革命老区产业基础薄弱,发展理念较为落后,经济发展的内生动力不足。第一,“文旅+”产业深度融合还需进一步加强。红色旅游配套设施不够完善,文旅产出转化率较低,缺乏富有本地特色的文创产品,旅游线路整合优化和宣传推广的力度不够,对游客的吸引力不强。第二,在改善革命老区民生福祉方面有待增强。低收入人口社会保障机制不健全,融资机制不完善,存在融资难融资贵问题,环境综合整治有待提升。第三,革命老区面临劳动力短缺和劳动者素质偏低问题。城镇化的发展,大量青壮年到城市打工安家,留在县城农村的多为老年人和留守儿童,难以满足农村产业发展需求。部分文旅从业者素质较低,在景区运营管理和场馆讲解中暴露出专业知识不扎实等问题,人员薪酬福利较低,从业人员稳定性差。

(三)红色文旅资源的以文铸魂作用有待提升

红色文旅资源的突出特点是具有爱国主义教育和革命传统教育的功能,在促进人民群众精神富裕方面发挥重要作用。第一,红色文旅参与主体以党员为主,对非党员人民群众教育感化作用发挥不充分。截至2023年初,中国共产党党员总数为9804.1万名,全国人口总数14.1亿人,非党员人数占总人口的绝大多数。从红色文旅参与主体和人数来看,以文铸魂作用有待提高。第二,从质量上看,红色文化内涵诠释不到位。爱国主义教育和革命传统教育主题不突出,时代价值没有得到充分挖掘,多为走马观花式的参观,没有入脑入心。

红色文旅赋能共同富裕的实践进路

基于红色文旅与共同富裕的耦合逻辑分析,二者具有内在一致性。红色文旅在推进人民群众物质富裕和精神富裕方面能发挥积极作用。通过挖掘保护红色文化资源,深化产业融合,运用数字技术提升红色文旅服务水平,弘扬社会主义核心价值观,最终实现在高质量发展中扎实推进共同富裕。

(一)突出地方特色,加强红色文旅资源挖掘保护

红色文旅作为文化交流传播的重要渠道,要重视对其挖掘和保护。第一,要重视红色文化遗产的挖掘保护。及时对红色旅游资源进行修缮,立足于当地实际,突出地方特色。红色故事的挖掘要实事求是,对一些历史细节进行充分论证,客观反映当时中国共产党革命建设改革的艰难探索和历史成就,传播好中国故事。[4]完善文物保护措施,建立文物名录保护制度和督察制度,定期开展文物普查,严格依法保护革命文物。第二,提升红色旅游景区服务质量。红色文旅发展根本上要满足人民群众精神文化需求。从红色旅游资源来看,挖掘其中蕴含的丰富内涵,打造具有当地特色的红色旅游品牌,与其他旅游资源相结合,形成多元化的旅游产品体系。从公共服务体系来看,进一步完善基础设施,注重公共卫生,做好生态环境建设,优化交通运输条件。布局餐饮、民宿、娱乐休闲链条式配套服务,推动红色景区提档升级。

(二)延伸产业链条,深化产业融合促进高质量发展

发展红色文旅一个重要的作用就是带动革命老区人民致富实现乡村振兴。产业振兴是乡村振兴中的重中之重,习近平总书记在多个场合强调了发展产业的重要性。第一,深入推进“红色文旅+”工程。推进红色文旅与现代农业、工业和服务业融合发展,形成一二三产业融合发展的新格局,培育新的经济增长点。培育做优特色民宿、文旅街区、沉浸体验、生态农业、智慧旅游等新业态,增加红色旅游市场的有效供给。[5]第二,开发红色文化内涵深厚的旅游产品,策划推出红色旅游精品线路,在旅游中潜移默化地传承红色基因,满足人们的精神文化需求。鼓励支持文旅企业结合城市内涵,培育引进创新设计团队,设计推出有城市记忆点的文创精品,不断增添文旅消费新亮点。第三,将红色文旅与乡村振兴相结合,带动革命老区经济社会发展。吸纳农村劳动力从事旅游服务,解决就业问题。推出当地农家乐,品味特色美食,带动农副产品销售,促进餐饮消费。第四,加强对文旅从业者素质的培养。一是充分挖掘本地人才。优选本地人员,培训讲解队伍。鼓励农村“五老”及本村教师、学生群体参与红色旅游点的讲解服务。二是吸纳引进外来人才。引进和培育乡村旅游项目建设、农家乐经营、民俗特色餐饮服务、乡村工艺品和土特产品开发等方面的实用人才,全面提升产业化水平。

(三)应用科学技术,提升红色文旅的数字水平

第一,以科技赋能旅游产业发展,提升红色旅游智慧化服务功能。推动大数据、物联网、人工智能等应用创新,充分发挥数字技术的作用,提升景区的数字化水平。利用AR(虚拟现实)、VR(增强现实)等技术提高游客参与度,让红色文化资源“动”起来,营造身临其境的视听感受。第二,打造红色文旅新IP,提升红色文旅知名度和影响力。近几年,越来越多的城市成为网红城市,其中一点就是利用抖音、公众号等互联网新媒介。截至2023年12月,我国网民人数高达10.92亿人,互联网普及率达77.5%。互联网成为扩大宣传的有力工具。结合红色文化丰富内容通过创新视频内容,能在最短时间内覆盖到最大规模用户。旅游经济是眼球经济,通过舆论热点制造话题提高陕西红色旅游的知名度和影响力。

(四)加强教育感召,弘扬红色文旅的育人实效

第一,将红色文化融入社会主义核心价值观培育。红色文化是中华优秀传统文化的一部分,历史是最好的教科书,发挥红色文化在立德树人方面的积极作用。政府有关部门通过召开理论研讨会、演讲比赛等,加强对本地红色文化的研究。在学习地方党史中汲取奋进力量,反对历史虚无主义,坚决抵制红色文旅中低俗庸俗恶俗现象。第二,推动红色文旅和教育培训相融合。将红色旅游点列为党性教育点、廉政教育点、研学旅游点等,突出红色文旅以文化人作用。

参考文献

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,载《创造》,2022(11):6-29页。

[2]吴慧、吴家华:《习近平总书记关于红色文化重要论述的三重维度》,载《重庆邮电大学学报(社会科学版)》,2024(3):31-40页。

[3]黄细嘉、惠荣:《红色旅游与共同富裕:耦合关系、价值共创与实现路径》,载《社会科学家》,2023(10):47-53页。

[4]黄倩斐、郑兴明:《革命老区发展红色文化助推乡村共同富裕:价值、困境与路径》,载《台湾农业探索》,2022(6):33-38页。

[5]徐琛:《红色文旅助力中国式现代化:价值意义、耦合逻辑与实践进路》,载《中共南昌市委党校学报》,2023(5):40-44页。

作者简介

刘金萍 中共西安市委党校讲师,研究方向为区域经济