传统村落保护与发展现状、问题及对策研究

2024-12-19覃信会

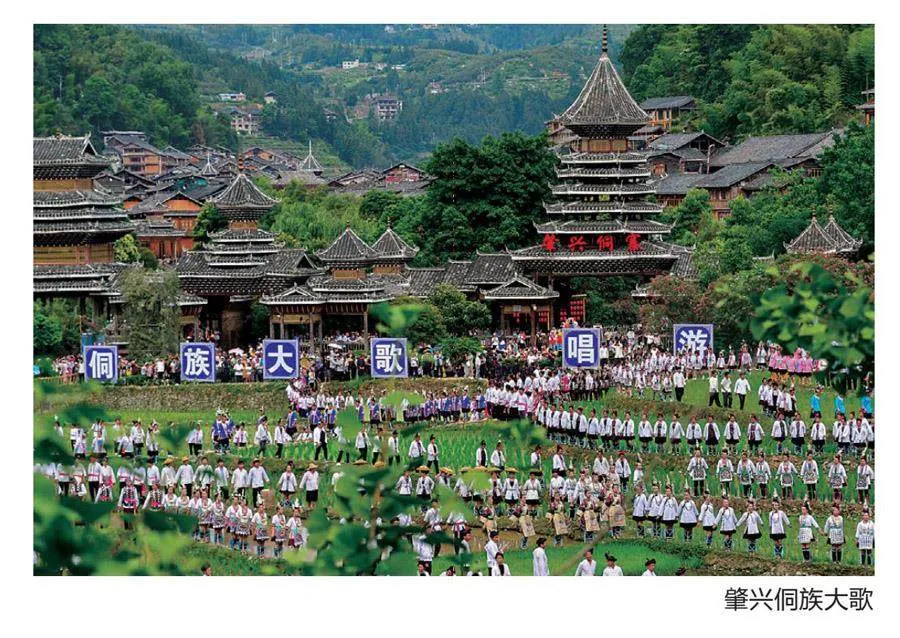

传统村落是非物质文化遗产的重要载体,承载着丰富的民俗、传统技艺、节庆活动等文化元素。随着乡村振兴取得一系列成效,传统村落的研究逐渐成为热点,文章以黔东南肇兴侗寨为研究对象,深入分析肇兴侗寨存续状态,阐明作为民族地区村落中重要组成部分的肇兴侗寨所面临的现实困境,探析传统村落的保护与发展的路径,以期能够为其他地区传统村落保护和发展提供实践参考。

传统村落作为我国乡村历史的活化石,承载着丰富的文化遗产与社会记忆,它不仅是一个地区独特身份的标识,更是维系多民族、多元文化汇聚的场域。2012年,住房和城乡建设部公布了传统村落的名单,至此传统村落走向系统化和整体化的轨迹。截至2023年底,我国政府已完成六轮国家级传统村落评选,共选出8155个村落入名录。

肇兴侗寨传统村落保护与开发的基础

(一)肇兴侗寨概况

黎平县位于中国贵州省东南边缘,地处黔、湘、桂三省交界处,全县25个镇,面积4441平方公里,总人口50万人,25个乡镇,1997个自然寨,少数民族占70.87%,世居少数民族有苗族、布依族、水族、侗族等13个民族,其中侗族和苗族所占的人口最多,肇兴侗寨占地面积270亩,有1000户人家,享有“黎平第一侗寨”的美誉。[1]肇兴侗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县肇兴村,是贵州黔东南侗族地区最大的侗族村寨之一。

该村寨历史厚重,民族人口密集,民族文化富有特色,因其丰富的生态资源、旅游资源、民间文学艺术资源和区位优势,成为侗族腹地,被称为“侗族文化发祥地”“艺术原生地”“歌的海洋、诗的故乡”,其中鼓楼被誉为“鼓楼文化艺术之乡”,当地民俗文化浓厚,侗民聚于鼓楼、歌坪,共襄“踩歌堂”“抬官人”“芦笙会”“唱侗歌”等文化盛宴。平和的曲调、协和的声音、严谨的结构和和谐的演唱,展现了侗族人民与自然、社会之间的和谐关系。[2]

(二)肇兴桐寨旅游开发的基础

肇兴侗寨作为黔东南侗族地区规模最为宏大的侗族村寨,更是侗族民俗文化的核心中心,向来享有“侗乡第一寨”的卓著美誉,是黎平侗乡风景名胜区的关键核心景点,曾经荣获“中国最美的六大乡村古镇”的称号,同时也入选了“全球最具诱惑力的33个旅游目的地”。这里,承载着千年的历史底蕴,散发着独特而醉人的魅力,吸引着众多游客纷至沓来,探寻其无尽的美好与神秘。

从旅游建筑文化价值来看,肇兴侗寨的木质结构房屋极具特色,楼上是居住空间,楼下则用于养殖牲畜。侗寨内有五座鼓楼,分别是智寨鼓楼、义寨鼓楼、信寨鼓楼、仁寨鼓楼是由木椿穿插而成,建筑结构坚固,鼓楼的房顶是由黑色的瓦片覆盖着,墙壁则由木板拼接而成,[3]木质结构的建筑与旅游业相结合吸引国内外的游客慕名而来,已经成为肇兴侗寨黔东南旅游业的闪亮的名片。贵州黔东南抓住这旅游资源特色,充分发挥传统民族文化旅游优势,进一步提高肇兴侗寨的知名度和影响力,主动调整旅游资源,改变发展模式,采取民居旅游、公园景区、农业旅游的理念,积极主动拥抱旅游时代,拓宽建筑旅游增收渠道。

从旅游民俗文化价值来看,肇兴侗寨不仅有独特的自然旅游资源,还富有旅游民俗文6a4f8b7f2c72e51eb1a1b7db104cef79d7739f3bff292ad17d605c99160a2a80化,更为重要的是当地歌舞和祭萨堪称一绝。祭萨是为了纪念先民而举行的活动,通常在农历正月或二月举行。旅游者通过观看民族歌舞、祭萨仪式使得全身心得到放松,达到解压的目的,同时也能第一时间观赏当地的民俗风情。作为歌舞盛地的肇兴侗寨,一直流传着“歌养心,饭养身”的俗语,顾名思义也就是说歌唱用来滋养心灵的,而米饭是用来滋养身体。[4]通过歌舞以及祭萨活动中,各民族在交往、交流、交融过程中使得整个侗寨呈现出喜庆和祥和的氛围,与此同时肇兴侗寨的旅游业得到了发展。

从旅游社会文化价值来看,肇兴侗寨是全国第一大侗寨,国内外人士被特别的侗族民族文化所吸引。为了迎接大众旅游时代的到来,肇兴侗寨积极举办各种活动,加强各民族内部的交流、交往、交融,增强本民族的文化认同,强化了民族旅游地区的发展势头,推动民族文化与经济效益有机结合,使肇兴侗寨的文化旅游的发展迈向了新的阶梯。

肇兴桐寨旅游发展存在的问题

(一)基础设施不完善

黎平县地理地貌多为山地、喀斯特。侗族以水稻为主,因此在村寨选址上会偏向于河谷地带,盘山环绕的道路,路况不明,道路两旁狭窄,因此,肇兴侗寨将主要寨门设立在东西方,作为进出村寨的主要通道。村寨属于盘山道路,存在路况差、道路狭窄等问题,使得该路线几乎很少使用。

水系环境在侗寨景观特征中属于极其重要的元素。肇兴侗寨的水系主要包括河流、山泉古井、引水渠道、水池、堰塘。随着肇兴侗寨旅游业的发展,肇兴侗寨的水系环境受到了旅游开发和城市化设计思维等的影响,从自然循环到消失,使得其逐渐变为景观附庸。而道路硬化、居民扩建占地,也加剧了侗寨水系环境的破坏。另一方面住宿和餐厅规模小以及娱乐活动不够,难以达到吸引游客的目的。[5]

(二)民俗文化日渐消失

肇兴侗寨中鼓楼和侗族大歌就是当地别具一格的民俗文化,民俗文化凝聚着当地的日常生活。在调研中发现侗寨内商业气息浓厚,更加倾向于对鼓楼的装饰,而忽视了背后传统民族文化的表达。保护和发展民俗文化具有长期性和持续性,投入保护和发展民俗文化是长期投资,需定期维护和加强后期推广。[6]民族文化需要代代相传,更需要活态的文化传承方式。

在肇兴侗寨进行访谈时,当地的民族文化传承人提及民间为了满足东道主的需求,对侗族大歌进行改编曲目以及采用现代音乐模式的方式以供旅游者娱乐,这样做导致侗族大歌原有的演奏风格和语音发生变化,无法展现和传承侗族大歌的意蕴。[7]值得注意的是,地处偏远的肇兴侗寨没有意识到本民族文化的重要价值,对外面的人不信任,对本民族文化保护意识也不够。由此带来了一系列后果,比如日常生活空心化,丧失了对乡土的认同、侗寨的认同、风俗习惯的认同,将原有的传统民族文化的气息日益消散。

(三)商业气息浓厚,本土文化渐失

当地的村民是侗寨的民族文化的传播者,侗寨的旅游形象的塑造限制了当地居民的生产生活,忽视了民族传统村落的原汁原味,过度的商业化不仅影响了侗寨的旅游形象和服务水平,还侵蚀了其本真性。如侗寨的芦笙会活动本应是一项展现侗寨原生态民风民俗的本真性活动,却因旅游公司不拨款,而需村民自发捐款维持;景区内商铺数量增加,旅游纪念品同质化严重以及大量的宣传广告充斥着景区,严重影响了游客的旅游体验,使得侗寨原有的生活气息和文化特色逐渐淡化;[8]同时,旅游公司红利发放不到位,使得远离主街道的农民更倾向于选择在家务农或外出务工,而非参与旅游活动,进一步削弱了侗寨旅游的本真性魅力。

商业化在一定程度上可以促进民族旅游地区的发展,但是过度商业化会严重损害游客的文化体验。游客所期望看到的,是一个原汁原味、充满乡土气息的肇兴侗寨,而非一个因过度追求商业利益而失去本真性的旅游地。

肇兴侗寨旅游开发的保护与发展

(一)立足本地资源,激活内生动力

传统村落是一个民族文化的积淀,在旅游发展中展露出强大的吸引力、感召力和内部凝聚力。因此立足本地资源提升各民族旅游动力的基本逻辑在于依托村落文化资源,发展好村落文化旅游,提升各少数民族的吸引力、满意度、影响力,进而迸发传统村落的活力。具体而言,有三个方面:一是对于景观的保护应该要坚持保护村落自然格局、保护村落环境的每一个要素的景观特征。二是以整体保护为原则,科学规划,将肇兴侗寨的街巷与街道、水系环境、公共空间以及侗寨传统的建筑物作为重点保护对象,严格把关肇兴侗寨内的各种商业建设活动,严格审批,严格规划。三是立足本地文化资源,比如建筑景观、民俗活动、艺术文化、日常饮食、手工刺绣等方面完善系统结构,推动系统有序运行。[9]

(二)强化资金支持力度

目前,传统村落旅游发展势头迅猛,而传统村落的保护工作又是良性循环的过程,资金缺口巨大。充足的资金来源是保护传统工作强有力的盾牌,随着传统村落基础设施的建设以及文化遗产的保护,资金需求量也会增加。一方面,需要加大省、市政府财政投入来保护与发展传统村落。另一方面,拓宽资金来源,通过向企业、组织、个人等社会人士进行资金筹措保护传统村落,吸引各界人士的资金投入。

(三)创新管理运行模式

以传统村落为载体促进旅游业的发展,必须保护与发展传统村落,实现村落高质量发展主要包括五个方面:第一,政府引领监督,专家咨询指导,村民自主决策等多元主体形式参与传统村落的保护与发展中去,创新管理运行模式,把乡村旅游发展同乡村振兴相斜街。第二,村民要作为主人进行自主决策,由政府连接市场的渠道,由此推动传统村落的保护与发展。第三,采取管理机制,把保护所、村委会、旅游公司以及村民有机结合在一起,村民入股共同经营,共享发展成果。第四,把《文物保护法》写进村规民约,以此保护村寨内的旅游资源。第五,开办艺术节、艺术展、摄影比赛等活跃传统村落活力,并建立工匠队伍把建筑构件收集起来进行村落建筑结构修缮。

(四)培育人才,凝聚发展合力

乡村振兴战略强调了产业兴旺是基石,只有产业得到可持续发展,才能解决村落经济发展问题。肇兴侗寨存在基础设施不完善、民俗文化消失、商业浓厚、市场资金缺乏,考其溯源是缺乏人才的管理。就现阶段而言,传统村落需要文化水平高、专业能力强、经营管理能力强的高素质人才。一方面,国家可以制定优惠政策,通过政府、企业等多个维度培养专业技术型人才,吸引各业精英入驻村落展露才能。另一方面,激励文化工作者投入传统村落的文化建设,深入挖掘、创新、宣传文旅资源,使其留着村落文化底色,恢复原貌,为肇兴侗寨的保护和发展提供强有力的人才支撑。

参考文献

[1]马宇:《作为日常生活实践的非遗展演:肇兴侗寨侗族大歌的民族志研究》,云南大学学位论文,2022。

[2]谭厚锋:《侗族大歌研究八百年史述》,载《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》,2019(6):1-109页。

[3]范首权、吕红医、高明灿等:《侗族传统民居的风貌演变与保护研究——以历史文化名村“肇兴侗寨”为例》,载《自然与文化遗产研究》,2023(4):36-48页。

[4]王家骏:《鼓楼:侗寨人居的凝聚中心》,载《资源与人居环境》,2006(2):53-56页。

[5]谭波:《休闲农业管理概念下的乡村旅游模式发展思考——评〈休闲农业与乡村旅游〉》,载《热带作物学报》,2021(4):1223页。

[6]蒲娇、张航:《民俗遗产赋能传统村落保护与乡村振兴的实践进路研究》,载《民族艺术研究》,2023(6):114-122页。

[7]崔玲玲:《对民歌传承活动的考察与思考——贵州省黔东南黎平县部分地区侗族大歌现状》,载《人民音乐》,2006(3):59-62页。

[8]孙小龙、郜捷:《少数民族村寨过度商业化个案研究——以贵州西江千户苗寨为例》,载《热带地理》,2016(2):245-252页。

[9]顾海燕:《乡村文化振兴的内生动力与外在激活力——日常生活方式的文化治理视角》,载《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》,2020(1):52-57页。

作者简介

覃信会 青海民族大学民族学与社会学学院硕士研究生,研究方向为区域社会文化