“模因”出海:中国短视频跨文化传播新路径

2024-12-19陈雨舒

随着媒介技术的进步,短视频平台成为了跨文化交流的新舞台。平台通过用户参与的鼓励机制和技术支持,为短视频模因的大量繁衍创造了条件,短视频模因逐渐成为参与式数字文化的重要话语表现。以我国热门短视频模因“科目三”为例,基于Python爬虫抓取的TikTok平台有关“科目三”的内容和用户评论,形成数据的聚类和可视化,并对评论的主题、来源、情感进行分析,以探究该模因的跨文化传播效果。“科目三”在TikTok上的内容呈现出核心要素还原度高、解码形式受用户框架影响、意见领袖带动效应强的特征,该模因的有关评论语种多样,情感倾向较为积极,用户主要从模因的核心要素、创作者、文化来源三个主题进行评论。应通过用户的社会认同心理、模因的“中式”打造和数字文化产业建设等路径,提升我国模因跨文化传播效果,增强中式文化的“数字话语权”。

相较于过去以图文为主的社交媒体形式,基于视听传播的短视频更能激发用户的主体性和创造性,数字消费者的积极参与推动了参与式数字文化的蓬勃发展。在数字平台去中心化的规则之下,大量非精英主体参与到全球传播的网络中,实现了传播话语权再分配。[1]抖音、TikTok等短视频平台通过特定的技术框架和用户鼓励机制,为网络模因的产出和传播创造了有利条件,来自不同国家地区的多元用户主体,通过模仿、改编和再创作,使具有模因属性的短视频模因成为了参与式数字文化的重要组成部分,推动了跨文化数字交流的发展。

“科目三”又被称为“广西科目三”,指的是广西人必备的三项技能:科目一是唱山歌,科目二是嗦米粉,科目三就是跳舞。2023年10月前后,以歌曲《一笑江湖DJ版》作为配乐的“科目三”引发了短视频创作者的模仿,[2]随后相关短视频内容以模因的形式在海内外的社交平台上爆火,引发了众多国家和地区用户的模仿创作。“科目三”也成为近年来跨文化传播的“现象级”案例,并以在国际主流媒体TikTok上的传播最为典型。

本研究以我国的短视频模因“科目三”为具体研究案例,通过对TikTok平台该模因的内容特征和用户反馈进行实证研究,分析其跨文化传播效果。并试图从模因视角为我国的跨文化传播以及文化软实力建设提供新的路径经验。

文献综述

(一)参与式数字文化的新型话语:短视频网络模因

模因(meme)这一概念由英国生物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)于1976年在《自私的基因》中首次提出,他将模因定义为“文化传播”的微观单位,认为模因传播过程类似于生物学基因的遗传,可以通过复制、变异而传播。[3]后来模因理论的概念在学术界不断发展,经历了从生物学隐喻阶段到文化理论阶段的转变,[4]学者盖瑟洛将模因定义为在文化系统中被复制、模仿或学习的某种文化行为,可以通过思想进行传播。[5]此后,学者们开始采用模因理论尝试解释社会经济中出现的各种现象与问题。

后来伴随着互联网等数字技术的进步,为网络环境下模因的繁衍传播提供了便捷的土壤。学者士弗曼(Limor Shifman)将网络模因定义为一组共享内容、形式或立场且具有相同特征的数字项目,这些项目在熟悉的用户群体中生产出来,并通过互联网传播、模仿或改造。[6]相较于传统模因,网络模因不是单个的文本单元,而是由复杂的多模态元素组成的文本系统,[7]它具有多模态、可编辑性、自我商品化等特征。学者周翔将网络模因划分为四大类,分别是基于对现实生活瞬间的记录、基于对数字视听内容的改编、基于亚文化以及基于具体文字。[8]在士弗曼看来,当下正是一个“超模因逻辑”推动的时代,[6]网络模因的传播与用户的“参与式文化”密不可分,学者亨利·詹金斯在对“参与式文化”的研究中指出,受众有信息解读的自主权,可以通过对文本的“盗猎”式解读,融入自己的思想来创造一种新的文化,这样的解读行为并非是孤立的个体行为,而具备社会性和互动性。[9]网络模因正是在海量用户的参与解读下,通过不断混仿、再创作及传播,催生出大量不断自我复制或变异的衍生物,进而塑造了当今持续变化着的数字文化生态。[4]

学者常江等人认为,抖音短视频的走红主要是模因论发挥作用的结果,抖音平台通过确立“模仿拍摄”的创作模式,刺激用户参与到这种互动模仿行为中,能在短时间内提高短视频模因的“多产性”,从而推动有流行潜质的母视频迅速进入公共文化议程。[10]同时,短视频平台内置的技术框架,也有助于加强模因在社交媒体环境中的适应性,抑制模因传播过程中的变异,进而增强短视频模因传播的“保真性”和“长存性”。如抖音、TikTok等短视频平台通过低门槛、易操作的系统功能、支持协作和模仿的话题标签、独特的播放和算法推送机制,为网络模因的产出和传播创造了有利的条件。[11]

在平台技术支持与用户参与行为的推动下,短视频网络模因作为参与式数字文化中发展出的一种新型叙事方式,是多模态媒介文本与公共话语互动交织的产物,充满了话语性目的。一方面,模因的出现和流行往往是对特定话语或主题的回应和表达,反映了社会文化的某些内容。另一方面,模因的传播也会影响人们的行为表达和思维方式,甚至引发文化和社会的变革。[12]“科目三”作为发源于中国本土的短视频模因,凭借动感的音乐搭配富有感染力舞蹈,以TikTok短视频平台为媒介,吸引了海内外大批用户参与模仿,引发了一场全球共享的文化体验。在这场模因互动模仿的盛宴中,海外用户不仅满足了自身彰显个人主义与社交属性的需求,也能通过模因符号的“整体共现”和“指代共现”联想到其背后的话语意义——即充满活力与创造力的中国社会。

(二)网络模因的跨文化传播研究

当下,随着传播的深度平台化,数字媒体平台已成为全球信息流动与情感交往的新型基础设施,[1]网络模因的扩散并不仅仅局限于同一网络文化中,也可能进入到异质文化网络。学者史安斌提出“平台世界主义”这一新视域,指出中国数字媒体平台在平台世界主义理念的指引下,进入了具有原创性和引领性的CFC(Copy from China)的“高阶”模式,运用前沿技术手段促进了不同文明的交流互鉴,生产出多文化、多语种平台产品,增强了“数字华流”的全球影响力,让众多“全球南方”国家和地区摆脱美式全球化的“依附”模式。[13]近年来,不少学者将目光聚焦到网络模因的跨文化传播研究中,一些学者通过具体的案例研究分析网络模因跨文化传播的成功经验,如周翔在对韩国的网络模因《江南style》的研究中指出,那些风靡一时、跨文化适应较高的模因通常具有拥抱流行文化、以音乐作为核心元素、以简单要素为核心的更开放的参与结构以及幽默等特征。[8]有研究者通过分析英语网络模因在中文网络的传播案例,对比其中成功和失败的模因经验,总结出成功传播的模因具有语言依赖性低、能引发情感共鸣、有外部推动者等特点。[14]此外,还有一些学者通过研究网络模因对外传播的模式和媒介逻辑,指出加速文化资料的数字化,利用算法竞争机制,激发个体短视频模因的生产与传播力量,有助于中国文化的对外传播。[15]然而,过往的案例研究更多使用宏观的质性方法总结网络模因跨文化传播的成功经验以及模式路径,较少通过量化的手段支持有关效果的研究。此外,TikTok作为短视频模因跨文化生产交流的主要平台,有关研究对我国模因在该平台跨文化传播的效果分析也相对不足。

TikTok自诞生伊始便将自身定位为国际性的社交媒体,平台汇聚了源自全球的海量用户数据。[16]据 Statista发布的数据显示,截至2024年4月,TikTok在全球的月活跃用户数量达到15.82亿,仅居于Facebook、YouTube、Instagram和 WhatsApp 之后。就用户结构而言,TikTok中18岁至34岁的用户占比达69.3%,该平台呈现出显著的年轻化特征。[17]基于此,本研究选取该平台探究网络模因的跨文化传播效果,并以我国的热门短视频网络模因“科目三”为具体研究案例,通过对有关数据的可视化呈现,分析其在TikTok平台的内容特征和用户反馈效果,为此本研究试图解决以下研究问题:1、TikTok平台用户对“科目三”短视频模因的内容创作有何特点?2、TikTok平台用户对“科目三”短视频模因的评论主题和关注焦点是什么?3、TikTok平台用户对“科目三”短视频模因有何情感倾向?

研究设计

(一)研究样本

研究借助Python爬虫进行数据抓取。通过搜索观察TikTok平台有关“科目三”网络模因相关的标签内容,最终确定以“#科目三”“#一笑江湖”“#dieunhaylangla”(出自越南语,部分TikTok用户使用该标签代指“科目三”)为搜索关键词。根据TikTok平台的算法热度推荐,爬取了截至2024年7月25日有关“科目三”网络模因的600条视频内容,去除广告、重复、无意义符号、播放数小于一万等无效内容,最终提取了479条有效视频样本及视频标题内容,累计产生10.91亿次播放、4504.38万点赞、63.69万评论。相关数据表明,“科目三”短视频模因在TikTok平台具备较强的传播力与影响力。为确保有关评论具有一定代表性,研究者选取每条有效视频样本中算法热度排名前50的评论,最终得到24966条有效评论数据,共计263154个评论字数,最后将其全部转换为中文数据输出为EXCEL表格内容。

(二)研究方法与数据处理

为进一步了解短视频网络模因“科目三”在跨文化语境下的传播与解码效果,分析运用TikTok用户对该模因的关注焦点以及情感态度相结合的研究方法对数据进行处理。

1、聚类与可视化

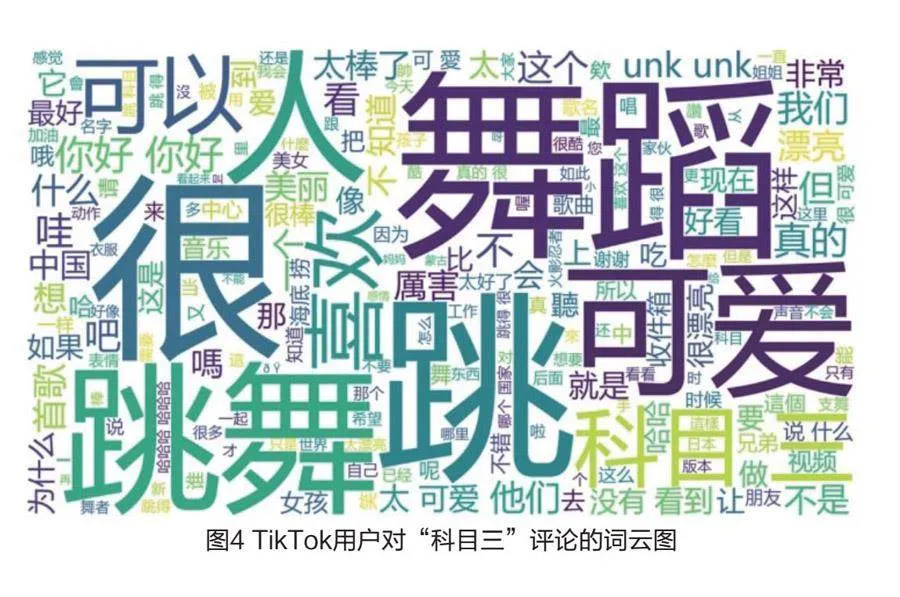

语料库语言学是一种基于大量文本进行量化分析的研究方法,它能够揭示给定文本中的关键语言现象。[18]该方法可以识别和描述文本的总体特征,以词频、关键词、词簇和词组的形式,为话语分析提供基于数据的支持和深入理解。[19]在本研究中,主要通过语料库语言学方法来观察TikTok平台有关“科目三”网络模因受众反馈内容的两个特征:关键词以及词组。为此,研究对爬取到的用户评论数据以及视频标题数据进行可视化处理,通过选定的视觉媒介以直观方式传达数据信息。研究使用KH Coder软件绘制TikTok“科目三”网络模因479条视频标题数据的词频共现网络图,该图能够识别出具有相似出现模式的词汇。其次,研究借助Python中的WordCloud库来生成用户24966条评论数据的词云图,以视觉形式展示用户评论中出现的高频词汇。

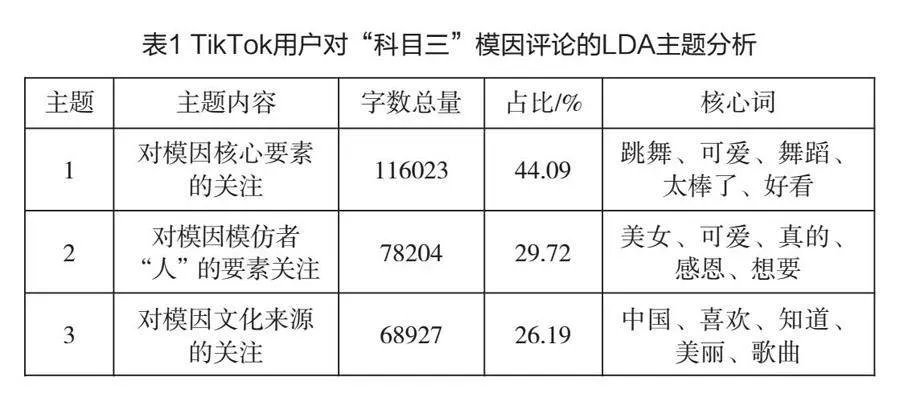

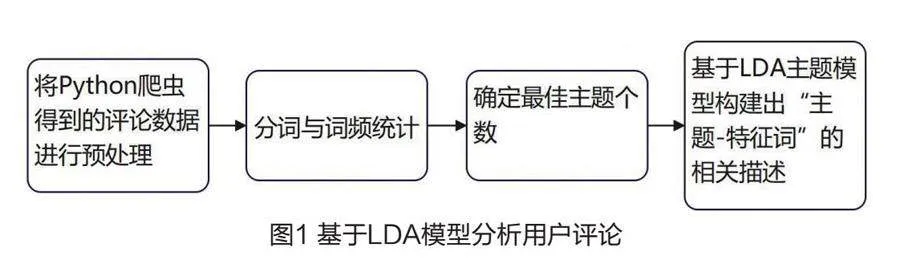

2、基于 LDA 的网络评论主题发现

潜在狄利克雷分配(Latent Dirichlet Allocation,LDA)是一种基于概率的主题发现模型,也是较为经典并被广泛使用的网络文本分析方法。该模型包含词、主题、文档三层结构,能够在不预设特定规则的情况下,有效发现评论文本中隐含、有价值的主题,运用该方法可以有效处理大规模语料库资料。[20]基于此,本文将LDA主题发现模型运用到TikTok平台有关“科目三”网络模因参与用户的评论主题挖掘中,结合词项语义分析,实现对网络评论的主题发现。具体操作步骤如图1所示。

3、情感分析

情感分析,又称意见挖掘(opinion mining),是指人们对某一实体的观点、态度和情感的计算研究,这个实体可以代表个人、事件或话题。[21]现有的情感分析方法主要有字典法和机器学习方法两种,本文在Python编程语言的所爬取的评论数据基础上,以TikTok用户对“科目三”网络模因所发布的24966有效评论为分析样本,使用自然语言处理(NLP)的方法进行情感分析,了解TikTok用户对于该模因的情感态度。

研究发现

(一)TikTok平台“科目三”模因的内容特征

研究使用Python软件爬取了TikTok平台算法热门推荐的479条“科目三”短视频内容的标题数据,包含创作者所使用的标签信息(TAG)以及对视频的描述信息,使用KH Coder软件将相关数据绘制成词频共现网络图(见图2)

士弗曼提出分析网络模因的框架,认为人们可能会从“内容”“形式”和“立场”三个维度对模因进行模仿。“内容”维度主要涉及模因特定文本的内容,包含模因的具体信息和思想观点;“形式”维度是由人们感官系统所感知到的模因物理形态,包括对模因听觉和视觉的感知等;“立场”维度是指模因传达与传播者自身沟通有关的信息,包括参与结构、定调和传播功能三个方面。[22]本研究通过对TikTok平台“科目三”相关短视频内容的深入观察,并结合词频共现网络图(图2)分析,总结出TikTok“科目三”短视频模因的内容创作具有以下特征。

1、内容维度上:遵循原版视频,核心要素还原度高

TikTok用户对“科目三”模因内容创作与原版模因视频保持较高一致性,着重突出对舞蹈动作和背景音乐这两大核心要素的模仿复刻。来自不同文化背景的用户自发在大街小巷跳起“科目三”,并配上“一笑江湖DJ版”的背景音乐,通过TikTok平台算法推荐的“病毒式传播”,相关短视频模因表现出较强的感染力和传播力,吸引了大量用户对该模因关注。用户在上传有关视频内容时会打上“#科目三”“#一笑江湖”“fyp(for you page)”等标签内容以提高视频曝光度和标签热度;同时,出于对原视频模因的尊重以及中国文化身份的认同,一些用户也会打上“#中国”“#Chinese dance”等标签信息告知其他用户该短视频模因的信息来源。除了“科目三”舞蹈动作外,不少用户也着重关注模因的另一核心要素,即背景音乐“一笑江湖”,除了对其进行翻唱外,也有一些用户将其歌词翻译成不同语言版本,表达对中国诗词和唱腔的赞美。

2、形式维度上:解码形式多样,受用户框架影响

值得注意的是,不少TikTok用户在对“科目三”有关视频进行标签描述时,采用了“#火影忍者”“#naruto(火影忍者英译)”“#ナルト(火影忍者日译)”等与“科目三”原本内容不相关的标签。研究者通过对有关用户的观察得知,部分用户认为“科目三”模因的舞蹈动作使人联想到知名日本动漫《火影忍者》中的忍者手势,这些用户凭借自身的视觉感知,将“科目三”解读为“火影忍者舞”,更有甚者直接身穿“火影忍者”的cosplay服饰跳起“科目三”,并获得了可观的点赞与关注。在这种解读形式下,使得一些TikTok用户对“科目三”模因本身的关注转移到对日本动漫IP《火影忍者》的关注上来。

3、立场结构上:意见领袖的效果显著,情感交际功能突出

从模因的“参与结构”看,网络意见领袖等网红IP的介入会带来更显著的关注度和带动作用。例如从词频共现网络图可知,不少TikTok用户在参与“科目三”模因创作中也会带上“#小杨哥”“#海底捞舞”等标签,原因在于网红账号“小杨哥”以及海底捞员工穿工作制服跳“科目三”的视频爆红,在传播前期有效提高模因曝光度和知名度,不少TikTok用户正是通过网红账号IP的介入了解到“科目三”的模因信息,进而加入到模仿队伍中。从对模因的“定调”看,词频共现网络图显示“喜欢”“丝滑”等正面描述词语被凸显,表明“科目三”积极活力的传播语调及传播风格。从模因的“传播功能”看,“科目三”模因的情感功能和交际功能被明显强化,模因模仿本身有助于拉近模仿者之间的心理距离,具有社交行为的特性和功能。来自不同国家的TikTok用户跳起同样的“科目三”舞蹈动作,从而使“客体性他人”变成“另一个自我”,有助于模仿者与被模仿者达到情感“共鸣”,促进共情的产生。[23]

(二)TikTok平台“科目三”模因的用户评论分析

1、用户评论来源分析

研究者在Python爬取的24966条评论数据的基础上,对数据的语言进行识别并分类,去除评论数少于10的语言,最终共得到21种语言数据(见图3)。其中英文评论占比最高,达到评论总数的25%,随后分别是中文、越南语、日语、韩语、泰语等语言的评论。在用户评论语言中,来自东亚文化背景的最多,占比达到54.1%,其次分别是欧美文化背景(包含拉美)和东南亚文化背景,占比分别达到29.2%和16.4%,来自阿拉伯文化背景的评论最少,占比不足0.3%。

通过对用户评论语言的分析可知,我国网络模因借助国际主流媒体平台进行传播的辐射范围较广。英语作为在全球范围内使用最广泛的语言,在国际社交媒体平台上占据着主导地位。在短视频模因的跨文化传播中,英语仍然是用户进行内容创作以及交流互动的主要沟通工具。“科目三”作为源自中国的网络模因,在跨文化传播中更易吸引东亚以及东南亚国家用户的评论关注,并引发他们的模仿创作行为,这也体现出文化亲近性在模因跨文化传播中的重要影响。来自欧美以及拉丁美洲的评论表明,我国网络模因的跨文化传播仍具有较大的传播潜力和发展空间,值得进一步研究与探索。

2、用户评论主题和关键词分析

基于LDA主题模型,对爬取的24966条评论,共计263154字数的评论数据全部译为中文并进行分析,最终得出3个主要评论主题,分别为主题1:对模因核心要素的关注;主题2:对模因模仿者“人”的要素关注;主题3:对模因文化来源的关注。对于每个主题,研究选取其中概率较高、表意清晰的5个核心特征词语来进行描述,如表1所示。

基于表1可知,TikTok用户对“科目三”模因评论的首要关注点为模因自身的核心要素,特别是其独特的舞蹈动作,占总评论的44.09%。如一位韩国用户关注到“科目三”舞蹈的“摇花手动作”,称“用手跳舞真是太神奇了”;此外,众多用户评论“科目三”为“很棒的舞蹈”“可爱的舞蹈”,并表示想要加入模仿。

同时,“科目三”模因的模仿创作“人”亦为用户评论关注重点,此类主题占比29.72%。例如,不少用户评论称“科目三”的创作者群体是“有活力的年轻人,令人羡慕”。研究者结合表1并观察相关视频数据发现,“高颜值”、人气网红、专业团队创作者的参与更易引发用户对模因的评论与关注。例如,TikTok平台上许多来自越南的“颜值人气”博主参与“科目三”模仿,获得可观点赞和评论数,评论区多为“美女”“可爱”等积极评价。

值得注意的是,占比26.19%的评论关注到“科目三”模因的文化来源,即与中国相关的文化身份和文化认同。由于许多TikTok用户搬运抖音平台的“科目三”短视频内容,使许多TikTok用户关注到视频中的“中国元素”,如用户发表的“中国的幼儿园很豪华”“中国歌的词曲很优美”等评论。一些用户还通过“科目三”模因的爆红上升至对中国的评价,如“佩服中国人,他们很好”“为中国兄弟软实力鼓掌”等。

为了更方便直观地展现TikTok用户对“科目三”的感知,了解用户评论的关注焦点,研究者借助Python中的WordCloud库生成用户评论数据的词云图(见图4)。从词云图中可以看出,TikTok用户对“科目三”评论的聚焦点在于该模因的“舞蹈”“人物”要素以及对模因的赞美性评价。

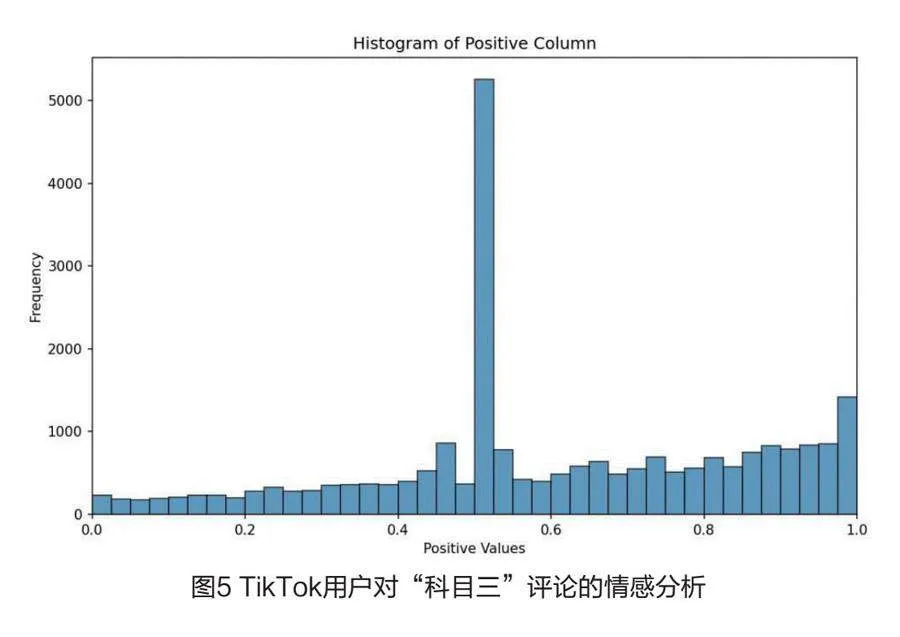

3、用户评论的情感分析

本研究选取Python功能库为每条评论分配一个介于0到1之间的情感评分。接近1的评分表示积极的情感,接近0的评分则对应消极的情感。在本研究中,接近1的评分意味着对“科目三”模因持积极态度,接近0.5的评分表示较为中性的态度,而接近0的评分则表示消极态度。对全部的24966条评论进行情感分析后,结果如图5所示。

由图5可知,TikTok用户对“科目三”的评论情绪分布呈现出相对集中趋势。横坐标显示的情感值从0-1。大量评论集中在情感值0.5-1的区间内,揭示出TikTok用户对“科目三”短视频模因持中性偏消极的情绪。在情感值增加的过程中,评论数量总体呈上升趋势,这表明TikTok用户对“科目三”短视频模因持相对积极的态度。

基于对TikTok“科目三”网络模因的用户评论分析可知,模因的核心要素是吸引用户的关键,高质量、具有文化特色的模因核心内容能够引发用户的评论和模仿。海量用户的参与不仅能推动模因的进一步扩散,也使用户“本人”收获了社会认同与关注度,用户在“社交货币”的激励下自发参与进网络模因的“数字狂欢”中。随着模因的进一步传播与用户的持续参与,模因的文化来源也会受到用户的关注与评价,在轻松娱乐化的参与氛围中,用户对于模因的积极情感倾向也能在潜移默化间作用于模因的文化来源。

短视频模因视角下的跨文化传播与软实力建设

本研究以我国短视频网络模因“科目三”为例,分析其在TikTok平台上的跨文化传播效果。研究发现,TikTok“科目三”的模因创作内容呈现出变异程度低、核心元素还原度高;解码形式受用户既有框架影响;意见领袖带动效应显著,情感交际功能突出的特点。

从用户评论反馈看,“科目三”短视频模因传播范围较广,评论语言多达21种,其中英文评论最多。东亚及东南亚国家用户评论占比最高,侧面体现出文化亲近性在模因传播中的作用,这也表明,我国网络模因的传播在欧美及拉美文化圈仍有很大的发展空间。通过LDA主题分析和词云图可知,TikTok用户对“科目三”评论的主题围绕该模因的核心要素、模仿创作者、文化来源三方面展开。情感分析显示,TikTok用户对 “科目三” 模因总体持相对积极的态度。

实证研究发现,“科目三”短视频模因在国际主流媒体平台TikTok上实现较为良好的跨文化传播效果,这表明短视频网络模因能够为不同语言、民族、文化背景的参与者开辟新的互动领域与空间,有利于跨越语言和文化的隔阂,推动不同国家和地区用户之间的交流与互动,并且在一定程度上增强模因所属国的文化影响力,间接提升社交媒体用户对其的好感度。

基于上述研究,研究者认为:可以从用户的社会认同心理、短视频模因的打造以及数字文化产业三重视角,对数字时代的跨文化传播和文化软实力建设进行解读,并为其提供对策性支持。

(一)基于社会认同心理的短视频模因传播:以模仿促交往,以认同搭桥梁

短视频模因的传播与个体寻求社会认同的心理需要紧密关联,能帮助个体在跨文化环境中定义自己和与他人的互动关系。有关镜像神经元的研究表明,人类的模仿行为具有自发性,通过对他人某种特定动作的观察,会促发知觉者自身做出相同的动作。[23]“科目三”利用其独特鲜明的舞蹈动作成功激发了TikTok用户的模仿行为,促进该模因的跨文化互动。同时,模仿行为也能反作用个体去理解他人行为背后的情绪,与被模仿者产生情感共鸣。因此,我们可以传播含有中国人民情感、价值观和生活方式的短视频模因,让海外群体通过模仿和参与,更好地理解中国文化背后的情感内涵,这种情感共鸣有利于跨越意识形态、种族文化的隔阂实现不同文化群体的交往理解。

此外,由于短视频模因往往具有轻松娱乐向的属性,能够使不同群体放下固有的敌意性、对抗性框架,以更加单纯的身份特征参与到模因的互动社交中来。个体通过对模因的“展演”不仅能收获个人自尊的提升,也能得到共同参与该模因群体的认同。当海外群体传播和分享具有中国元素色彩的短视频模因时,有助于塑造对中国文化符号的“非正式组织认同感”,并在认同的纽带下搭建跨文化互动的桥梁。

(二)短视频模因的“中式”打造:打造高质量核心内容,增强“标出性”吸引力

一个符号文本系统之所以能被称为网络模因,是因为其有较为明确的、能解释社群识别的先文本,这种先文本必须满足一个原则,即“图像文本中某个元素具有与其他元素显著区分的特性,这种‘标出性’可以是画面内部的比较,也可以跳出画面进入文化中某个范畴来比较”。[7]基于对“科目三”跨文化传播效果观察可知,海外用户群体聚焦和模仿的往往是该模因的核心内容,即模因的“标出性”部分。对于“科目三”而言,其“标出性”的核心元素就是其独特的舞蹈动作和富有节奏感的背景音乐。然而,“科目三”模因的核心内容存在着单一娱乐化、缺少后文本内涵等问题,只能引起海外用户基于表面内容的短期关注,难以挖掘出深层次的长效传播效果。基于此,研究者认为我国的短视频模因可以从中国传统文化的符号、习俗、艺术形式中汲取灵感,打造高质量的核心内容,并结合当前的社会热点和文化趋势,将短视频模因的核心内容与之有机结合,增强“标出性”吸引力,创造具有时代感和话题性的“中式”短视频模因。

(三)重视数字文化产业发展:加强数字传播内容创新,增强中式文化的“数字话语权”

每一个网络模因的诞生和走红,背后都离不开模因来源国数字文化产业的支持。研究发现,在“科目三”跨文化传播效果的用户解码中,部分用户将“科目三”比作日本动漫《火影忍者》的舞蹈,在一定程度上分散了对模因本身的关注。无论是日本动漫还是热度不减的“韩流”文化,他们不仅代表着世界青少年群体关注的强势文化,近些年来更是借着短视频“东风”,以网络模因的形式持续发挥着文化影响力,在这背后离不开强势工业文化的支持。因此研究者认为,我国应当加强数字传播内容的创新,可以将网络文学、动漫、游戏、影视等数字内容作为中华文化新的话语表达方式,为中式模因的跨文化传播提供丰富的素材来源。以开放共享、共同创造的态度,在尊重各类群体表达全球化与本土化并存的期许上,欢迎更多海外用户加入到“中式”数字话语的建设中来。

参考文献

[1]沈国麟:《全球平台传播:分发、把关和规制》,载《现代传播(中国传媒大学学报)》,2021(1):7-12页。

[2]宾阳、孙鹏远:《“科目三”走红的背后》,载《中国文化报》,2024-01-10(002)。

[3][英]理查德·道金斯著,卢允中、张岱云、陈复加等译:《自私的基因》,北京:中信出版社,2012。

[4]吕鹏、张昊鹏:《网络模因研究:概念界定、理论实践与价值启示》,载《国外社会科学前沿》,2023(2):18-46页。

[5]Gatherer Derek. Birth of a Meme:The Origin and Evolution of Collusive Voting Patterns in the Eurovision Song Contest, Journal of Memetics-Evolutionary Models of Information Transmission,2004(1):28-36.

[6]Limor Shifman. Memes in Digital Culture. Cambridge, MA:MIT Press,2014:4-97.

[7]梅林:《“网络模因”的符号文本结构与传播特征研究》,载《重庆广播电视大学学报》,2018(6):13-19页。

[8]周翔、程晓璇:《参与无界:互联网模因的适应性与跨文化传播》,载《学术研究》,2016(9):45-53页。

[9][美]亨利·詹金斯著,郑熙青译:《文本盗猎者:电视粉丝与参与性文化》,北京:北京大学出版社,2016。

[10]常江、田浩:《迷因理论视域下的短视频文化——基于抖音的个案研究》,载《新闻与写作》,2018(12):32-39页。

[11]陆园渊:《携带文化模因的短视频跨文化传播模式分析》,载《科技传播》,2022(14):135-141页。

[12]Bradley E.Wiggins&G.Bret Bowers. Memes as Genre:A Structurational Analysis of the Memescape, New Media&Society, 2014(11).

[13]史安斌、朱泓宇:《数字华流的模式之争与系统之辩:平台世界主义视域下中国国际传播转型升级的路径与趋势》,载《新闻与传播评论》,2022(5):5-14页。

[14]Yang S. An Analysis of Factors Influencing Transmission of Internet Memes of English-speaking Origin in Chinese Online Communities. Journal of Language Teaching and Research, 2017,08(05):969-977.

[15]夏德元 、王宇博:《模因论视域下短视频对外传播的媒介逻辑》,载《新闻爱好者》,2021(1):36-39页。

[16]杨乐、崔保国:《三重属性下的社交媒体:美国封禁TikTok缘由及全球影响》,载《传媒观察》,2024(6):73-83页。

[17]Dixon, S. J. :Biggest social media platforms by users 2024. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/, 2024, July, 10.

[18]McEnery T., Brezina V., Gablasova D. & Banerjee, J. :Corpus Linguistics, Learner Corpora, and SLA:Employing Technology to Analyze Language Use. Annual Review of Applied Linguistics, 2019(39):74–92.

[19]Baker P., Gabrielatos C., KhosraviNik M., Krzy anowski M., McEnery T. & Wodak, R. A useful methodological synergy?Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. Discourse & Society, 2008(3):273–306.

[20]阮光册:《基于LDA的网络评论主题发现研究》,载《情报杂志》,2014(3):161-164页。

[21]Medhat W., Hassan A. & Korashy H. Sentiment analysis algorithms and applications:A survey. Ain Shams Engineering Journal, 2014(4):1093-1113.

[22]Shifman L. An anatomy of a YouTube meme. New Media & Society, 2012(2):187.

[23]窦东徽、 刘肖岑:《社会心理学视角下的网络迷因》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》,2013(6):38-48页。

作者简介

陈雨舒 华东师范大学政治与国际关系学院硕士研究生,研究方向为国际传播、外交话语