深入践行习近平生态文明思想以改革精神推进三江源国家公园建设

2024-12-19王湘国

党的二十大报告提出,推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设;[1]党的二十届三中全会提出,全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。[2]由“推进”提升为“全面推进”,这就要求国家公园建设必须坚持党的领导、坚持以人民为中心,坚持以制度建设为主线,进一步提升管理水平、建设成效。三江源国家公园建设以来,青海省始终深入学习贯彻落实习近平生态文明思想,切实承担好保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命,坚决筑牢国家生态安全屏障,努力把三江源国家公园打造成具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。

三江源国家公园基本情况

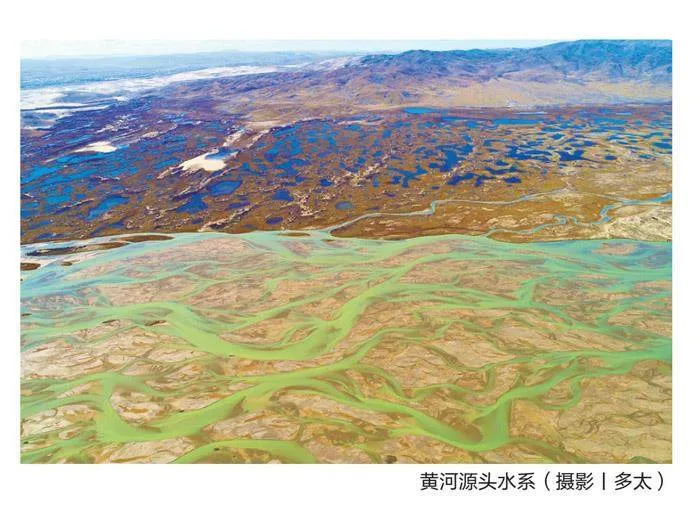

自然地理意义上的三江源地处青藏高原腹地,青海省南部,横跨玉树、果洛、黄南、海南及海西五州,总面积39.5万平方公里,约占青海总面积的54.8%。在青海地图上看,它相当于从中间划条线,下半部分就是三江源。三江源是山宗水源,因发源了世界长度排名前十的长江、黄河、澜沧江三条大江大河而被誉为“中华水塔”。[3]长江第三,6800公里;黄河第五,5464公里;澜沧江第七,4909公里,这三条河流的发源地都在青海省玉树州,在同一个地区发源具有世界影响力的三条大江大河,这是世界唯一。三江源每年为中下游十八个省(自治区、直辖市)和五个周边国家提供600多亿立方米的优质淡水,是近10亿人口的生命之源,具有极其重要的水源涵养功能。[4]三江源还孕育了昆仑山、唐古拉山、巴颜喀拉山等名山大川,包括与冈仁波齐、梅里雪山齐名的藏区四大神山阿尼玛卿、尕朵觉悟等,这些高山峻岭深刻影响了西风带的走向,为中华大地带来了丰沛的降雨,作为亚洲季风的启动区和世界气候变化的敏感区,其生态地位无与伦比。

三江源国家公园位于三江源的核心地带,总面积为19.07万平方公里,是中国面积最大的国家公园,按陆域面积算,它也是世界上面积最大的国家公园。[2]这个面积有多大,我们常说,如果三江源是一个省,它可以排到全国第十二位。三江源国家公园划分为黄河源、澜沧江源以及长江源三个园区,其中长江源又分为可可西里、曲麻莱、治多、各拉丹冬、当曲南5个区域。三江源国家公园地广人稀,有人口11.42万人,合下来每平方公里0.6人,可可西里更是中国四大无人区之一,居民以藏族为主,占总人口的97%以上。

三江源国家公园既是山宗水源,也是野生动物的天堂。作为高原生态系统的典型代表,它发育和保持着原始、大面积的高寒生态系统,世界上海拔最高、面积最大的高原湿地生态系统,有可可西里中国面积最大、全球海拔最高的世界自然遗产,广泛分布冰川雪山、高海拔湿地、荒漠戈壁、高寒草原草甸,生态类型丰富,结构功能完整。[4]作为高寒生物种质资源库,它记录有野生植物3000余种,雪豹、藏羚羊、白唇鹿、野牦牛、藏野驴、黑颈鹤等国家重点保护野生动物84种,其中国家一级保护动物24种,鱼类40种。[5]这些种类数量和内地一些地区比,可能不算多,但是这些物种大多都是青藏高原特有物种,所以在维护生物多样性方面三江源具有重要的全球价值。

在文化方面,三江源国家公园同样具有重要的地位。《三江源国家公园总体规划(2023-2030年)》明确提出,要建设青藏高原自然保护展示和生态文化传承区。事实上,三江源本身就因中华文明发源地之一而令世人瞩目。赫赫我祖,来自昆仑。这里诞生了后羿射日、精卫填海、女娲补天、瑶池相会等上古昆仑神话。在中国目前的民族构成中,包括汉族在内的三分之一以上的民族的原始神话传说、文化传承和昆仑文化有关。历史学家早已证明,羌族、纳西族、普米族、景颇族、彝族包括现代缅甸人等民族,都是西北古羌人从河湟地区沿着三江并流的走廊南迁形成的。中华民国时任国民政府考试院院长戴传贤先生20世纪30年代就指出,从青海的山脉、水源清楚知道,中国文化发祥地不在别处,就在青海高原。20世纪40年代,著名学者罗家伦先生来青考察,挥笔写下的《中华民族的故乡》,收录在台湾国文教材,传唱至今。

国家为什么要在三江源地区设立国家公园

这个问题就要从三江源国家公园的前世今生讲起。20世纪80年代末至21世纪初,受全球气候变化等多种因素影响,三江源冰川雪山萎缩、湿地湖泊减少、草地植被退化、水源涵养能力锐减、生物多样性受到威胁,当地经济社会发展受阻,群众生活水平下降,这给当地群众和河流下游地区的发展带来严峻挑战。[6]比如,地处黄河源头的玛多县,20世纪80年代初曾经是全国分配水平最高的县,后来由于过度放牧、滥采金矿,生态环境遭受到严重破坏,从首富县一度沦落为全国贫困县。为有效化解三江源生态之殇,2000年青海成立了三江源省级自然保护区,2003年晋升为国家级自然保护区。截至2018年底,先后投入244亿元,开展了三江源一期、二期生态保护修复这一长时间、大规模、系统性工程,使三江源生态恶化的趋势得到初步扭转。[3]实践中我们深感,按自然保护区管理模式去管理三江源,还面临一些体制方面的桎梏,比如,政出多头、九龙治水问题,在生态保护的同时没能让牧民切实享受到生态红利的问题,保护地各种类型并存、缺乏系统性治理的问题,一些重要的生态系统没有纳入保护地、实现完整性保护的问题等。

党中央、国务院高瞻远瞩,2013年党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制的构想,2016年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《三江源国家公园体制试点方案》,全面启动三江源国家公园体制试点工作。2021年10月12日,习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上宣布,“中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园”。[7]二十年间,三江源“中华水塔”保护实现了三个跨越,迈上了三个台阶,范围不断优化,措施不断完善,力度不断加大,实现了从单纯保护生态,转向全面统筹生态保护与经济社会发展,步入人与自然和谐共生的新阶段。[8]

三江源国家公园体制试点和建设取得了哪些成就

三江源国家公园作为全国第一个国家公园体制试点,承担着为全国积累经验、提供示范的重大职责。习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动三江源国家公园体制建设,每到三江源国家公园建设的关键节点、重要环节,总书记都作出重要指示批示。青海牢记习近平总书记关于“要把三江源保护作为青海生态文明建设的重中之重,承担好维护生态安全、保护三江源、保护‘中华水塔’的重大使命。”①“把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地”②的重大政治要求,坚持履行“源头”责任,勇扛干流担当,把三江源国家公园建设作为一号工程,走出了一条“借鉴国际经验,符合中国国情,具有三江源特点”的国家公园体制创新之路。

在体制机制方面,归并国家公园内四县国土、环保、水利、林草等职能,实施大部门改革,打破了九龙治水藩篱;整合六类15个自然保护地,对山水林田湖草沙冰进行了源头治理、综合治理,实现了一体化保护和系统治理;印发《三江源国家公园总体规划(2023-2030年)》,颁布《三江源国家公园条例(试行)》,发布实施管理规范和技术标准指南等地方标准,制定生态管护公益岗位、垃圾管理等14个管理办法,探索提升国家公园治理能力和治理体系现代化水平等,这些为后来其他国家公园设立及创建提供了青海经验。

在生态治理修复方面,2016年6月7日,三江源国家公园管理局成立后,先后投入86.61亿元,实施了一批巡护道路、环境教育等基础设施建设项目以及黑土滩治理、沙漠化土地防治、退化草场改良、湿地保护、有害生物防治等生态保护修复项目。[3]同时,为了保护好水源地,青海注销了地处三江源地区的全部48宗矿业权和水电站,三江源国家公园内20宗,为全国大局牺牲了自身的发展利益。通过综合施策,三江源生态系统多样性、稳定性、持续性实现整体提升,林草覆盖率达到74%以上,黑土滩治理区植被覆盖度由不到20%增加到80%以上,草原综合植被覆盖度2020年达到61.9%,较2015年提高4.6个百分点,湿地植被覆盖度稳定在66%左右。[4]近五年,地表水资源量较多年平均偏多33.7%,水体与湿地生态系统面积净增加309平方公里,水源涵养量年均增幅6%以上,生态系统水源涵养和流域水供给能力基本保持稳定,长江、黄河、澜沧江出省水质稳定在II类以上,其中I类水质比例接近40%。野生动物种群明显增多,藏羚羊由保护初期不足2万只恢复到7万多只,由濒危物种降为近危物种,难得一见的雪豹、金钱豹、欧亚水獭频频亮相,白唇鹿、野牦牛、藏野驴在江河源头撒欢,猎隼、黑颈鹤、金雕等猛禽在蓝天翱翔,兔狲、藏狐等网红精灵在草原繁衍生息,三江源头碧波荡漾,重现千湖美景,中华水塔更加坚固丰沛。[9]

在共建共享民生改善方面,在保护生态环境和生物多样性的同时,三江源地区还实施生态奖补、民生改善等政策措施,使当地牧民在保护中增加就业,得到资金支持,实现脱贫致富。特别是三江源国家公园作为中国首个国家公园体制试点,创新共建共治共享治理模式,积极推进生态保护、民生改善、绿色发展、和谐稳定的有机结合与协调联动,强化生态管护政策支撑,为保护地每户牧民提供一个生态公益岗位,每年补助资金3.7亿元,17200多名牧民成为生态管护员,有了体面的工作和稳定的收入。许多牧民成了雪豹自然观察旅行、澜沧江漂流等特许经营的导游,在收入提高的同时也有力支持了生态保护事业,民族生态文化在内的传统文化得到尊重,广大牧民世代生存的家园得到保护,国家公园体制试点成为真正写进老百姓心坎里的德政善举。同时,“生态管护+基层党建+精准脱贫+维护稳定+民族团结+精神文明”六位一体的生态管护模式,让生态管护员参与到改革发展稳定各项事业中,成为农牧区振兴的政策宣传员、矛盾调解员,推动了牧区发展,促进了民族团结,维护了社会稳定。[4]

在生态文化传承方面,青海省政府会同国家林草局连续举办两届国家公园论坛,习近平总书记专门发来贺信,形成了《西宁共识》,向国际社会传播了习近平生态文明思想,极大提升了三江源国家公园国际知名度。积极在外交部青海全球推介活动、建国七十周年、北京世界园艺博览会、“世界环境日”“奋进新时代——迎接党的二十大胜利召开主题成就展”等舞台宣传推广三江源。多次协调组织中央广播电视总台、人民日报社、新华社等中央主流媒体及省垣媒体,联合开展“三江源国家公园全国媒体行”“百眼百媒看三江”等大型采访活动,刊播转载宣传三江源的稿件有440万余篇,多篇报道获中国新闻奖一等奖。2022年,三江源新Sfx6CFLVx3AMJExl61vkqQ==闻在中央广播电视总台《新闻联播》节目播出49期,创造了历史。推进新媒体平台建设,开通三江源国家公园官方微信公众号、视频号,抖音、小红书、微博、快手等平台,2019斑头雁直播活动被中央文明办、生态环境部评为“美丽中国·我是行动者”主题实践活动“十佳公众参与案例”,让更多的公众走进三江源、了解三江源、热爱三江源。高质量完成多部纪录片和宣传片的摄制播出,纪录片《三江源国家公园》、广播剧《坚守可可西里》和书籍《源启中国·三江源国家公园诞生记》均获青海省“五个一工程”奖,其中《三江源国家公园》第一集《山宗水源》在2023年北京电影节3000多部中外短视频评比中脱颖而出,荣获第一名。《中华水塔》获中国十佳纪录片奖和中国纪录片最佳摄像奖。未来几年,《三江源国家公园》第二季以及三江源版的“动物世界”等系列纪录片将陆续拍摄,《藏羚羊》《黑颈鹤》预计年内可以完成拍摄制作,《雪豹》《野牦牛》《金雕》等已列入明年拍摄计划。2024年,编纂出版的《三江源国家公园自然教育系列丛书》,是我国第一套国家公园自然教育系列丛书,包括三江源国家公园全系统解说手册、自然科普大全、珍稀物种专辑、行走纪行丛书、生态文化专辑、自然教育读本和立体绘本等7个子项27册图书,被中宣部列入“十四五”国家重点出版物出版规划项目,三江源国家公园日益成为青海最亮丽名片和对外开放的金字招牌。

八年来,青海举全省之力全力推进三江源国家公园建设实践,试点工作被国务院第五次大督查作为典型经验在全国范围通报表扬,并作为青海唯一案例,入选中组部编撰的全国干部学习培训教材。全国政协副主席、时任中改办常务副主任穆虹评价说:“青海没有辜负中央的期望,全面完成了试点任务,青海的工作最认真、组织最有力、推动最扎实、成果最实在,最符合中央部署的改革意图。”清华大学国家公园研究院院长杨锐说:“我深刻感受到中央关于国家公园的顶层设计在三江源这块热土上生根发芽长了出来,感受到三江源模式的生动实践和新鲜活力,看到了中国国家公园的未来。”

三江源国家公园基于自然解决方案的实践,实现了经济社会发展、大部门制改革、消除贫困、保护生物多样性相统一,走出了一条集生态保护、绿色发展、民生改善、社会和谐、文化繁荣为一体的国家公园建设创新之路,既为其他国家公园建设提供了有益借鉴,也为中国生态文明建设提供了青海方案。[10]其中,最核心的是始终坚持以习近平生态文明思想为引领。回顾三江源国家公园从孕育到诞生的历史,我们深刻感受到,从党的十八届三中全会提出建立国家公园体制,到党的十九届四中全会作出具体安排,从主持通过《三江源国家公园体制试点方案》,再到宣布三江源国家公园正式成立,每一步都凝聚着习近平总书记的关心和厚爱,每一点成绩的取得都是认真践行习近平总书记重要指示精神的结果,是习近平生态文明思想的生动实践,是人不负青山、青山定不负人的生动写照。最关键的是管理体制机制创新,推行了大部门制改革。坚持顶层设计和基层探索相统一,整合园区生态保护管理、自然资源执法职责,实施大部门制改革,形成以管理局为龙头、管委会为支撑、保护站为基点、辐射到村的新管理体制,实现三江源国家公园内全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责“两个统一行使”,“九龙治水”顽症得到有效破解。最重要的是坚持用制度和最严密法治保护生态。我们认真贯彻习近平总书记“要用积极的行动和作为,探索生态文明建设的好经验,谱写美丽中国青海新篇章”的嘱咐,加快制度创新,增加制度供给,完善制度配套,强化制度执行,推进依法治园,强化标准管理,持续提升国家公园建设治理能力和治理水平现代化。最受欢迎的是实施了生态管护员制度。建立“一户一岗”生态管护公益岗位,推动牧民从草原利用者转为生态守护者和改革获益者,成为农牧区振兴的政策宣传员、民情调查员、矛盾调解员、生态监测员,保护了生态环境,改善了民生福祉,推动了牧区发展,促进了民族团结,维护了社会稳定。

下一步,青海将深入践行习近平生态文明思想,按照党的二十届三中全会和省委十四届七次全会部署,以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进三江源国家公园建设管理工作,加快完善管理体制机制,推进实施总体规划,加强国家公园项目储备管理,继续实施山水林田湖草沙冰生态系统一体化保护和修复工程,持续探索“两山”转化通道,着力防范化解风险隐患,不断实现三江源国家公园高水平保护和高质量发展的战略目标,不负习近平总书记嘱托,奋力打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地体系典范。

注释

①2021年6月7日至9日,习近平总书记在青海考察时的讲话。

②央视新闻客户端:“十三五”成就巡礼丨把青藏高原打造成生态文明高地。

参考文献

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,载《创造》,2022(11):23页。

[2]新华社:《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,载《党的生活(黑龙江)》,2024(8):24页。

[3]王雯静、万玛加:《三江源生态系统多样性、稳定性、持续性实现整体提升》,载《光明日报》,2024-10-29(002)。

[4]贾丰丰:《三江源国家公园建设稳步推进——像爱护眼睛一样守护中华大地的瑰宝》,载《民生周刊》,2024(17):40-43页。

[5]《三江源国家公园总体规划(2023-2030年)》,载《青海日报》,2024-01-15(009)。

[6]姚瑶:《那一方山水中国国家公园追求人与自然和谐共生》,载《法人》,2021(11):42-47页。

[7]新华社:《习近平在〈生物多样性公约〉第十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话(全文)》,https://www.gov.cn/xinwen/2021-10/12/content_5642048.htm。

[8]吕雪莉、柳泽兴:《三江源:二十年艰辛保护筑牢“中华水塔”》,载《新华每日电讯》,2023-02-09(004)。

[9]韩方方:《三江源:“中华水塔”日益坚固丰沛》,载《新华每日电讯》,2022-09-22(004)。

[10]祁瑛:《为中国生态文明建设提供青海方案》,载《青海法治报》,2022-10-13(003)。

作者简介

王湘国 三江源国家公园管理局党委书记、局长