老腔:在黄河岸边唱响

2024-12-19杜尚儒

“这几年,明显的变化就是河水不臭了,河里有鱼了。再一个,就是岸上的树木多了,环境好了,到我们这里来旅游的人比过去也多了。”2024年11月3日,在陕西省潼关县秦东镇四知村,52岁的屈功亮对记者说。

屈功亮是四知村党支部副书记,土生土长的四知村人。他介绍说,四知村位于北洛河、渭河、黄河交汇处,“村子往西不到两公里就是洛河(入渭)口,往东大约三公里是渭河(入黄)口,我们四知村这一带就是潼关有名的三河口。”

据了解,四知村是东汉名臣杨震的故里,也是当地比较大的移民村,近年来该村通过发展旅游业和新型农村产业,使昔日水患频发、产业落后的四知村改变了模样。同时,该村还积极挖掘当地深厚的历史文化资源,让濒于失传的“黄河老腔”得到传承和发展,并唱响全国,乃至国外。

历史悠久四知村

关于四知村的历史由来,渭南师范学院退休教师、68岁的冯巍颇有研究。冯巍告诉记者,现在的四知村是由原来的四知、金盆、公庄、小泉、桃林寨五个村合并而成的一个行政村。原来的五个村庄中,四知村是最古老的。四知村距潼关古城(全国第七批重点文物保护单位)西门遗址仅数公里,是潼关险隘的重要组成部分。史书上曾称之为河曲、渭汭、潼亭、渭口、关门、关口、关西、吊桥、四知等,唐代曾在此地设潼津县。

金盆村的历史也比较悠久,唐以前,为守卫桃林塞、渭津关的战略要地。公庄村属于老村新址,是明清以来因黄河、渭水泛滥,河岸倒塌,被迫南迁的原公庄村人聚居形成的村庄。冯巍说,这样的自然村庄在渭河沿岸很多,迁移后依然保留原居住地的村庄名。小泉村和桃林寨村完全是新建的移民村。所谓移民村,是指上世纪五十年代修建三门峡水库时迁移到外地、后来又返回库区的本地村民组建的新村庄。小泉村1962年建村。桃林寨更晚,1987年建村。桃林寨虽然建村较晚,但“桃林”“桃林塞”的历史可以追溯至春秋,以至商代。再与《山海经》中的神话“夸父逐日”联系起来,为桃林寨增添了不少美好的传说,人们有理由相信,今日桃林遍地、硕果累累的桃林寨正是夸父“弃其杖,化为邓林”之处。

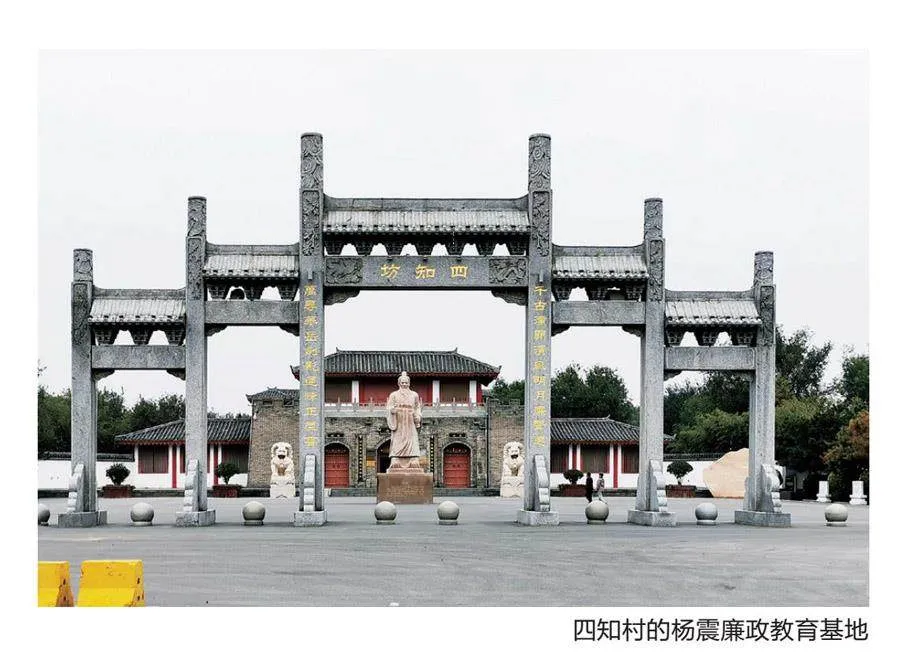

四知村村名因东汉名臣、“四知先生”杨震的墓地在该村而得名。据史书记载,东汉时,杨震赴任东莱(今山东省莱州市)太守途中,路经昌邑。昌邑县令王密原是杨震的学生,杨震曾以朝廷“察举”制,举荐茂才王密。王密深夜来访,怀揣黄金,欲奉送杨震,报答举荐之恩。杨震拒收。王密不解,说:“暮夜无知者。”杨震怒斥:“天知,神知,子知,我知,何谓无知?”王密羞愧而退。后人尊称杨震为“四知太守”“四知先生”“杨四知”等。如今,位于四知村东的杨震廉政博物馆为国家3A级旅游景区。

据冯巍介绍,民国时期,潼关县曾在此地设四知乡。解放后,成立初级社、高级社时撤了四知乡,将这个地方划归高桥公社。那时,四知村叫吊桥村,直到2010年前后才改名为四知村。再后来,镇村改革,将原四知村、公庄村、小泉村、金盆村、桃林寨村合并,成立新的四知村村民委员会。

据了解,不少人一时改不过来,仍习惯把四知村称作吊桥村。冯巍说,“吊桥”名字的背后有一个悲壮的传说。据传,廉洁一生的杨震,七十岁时“饮鸩而卒”,以死明志。杨震下葬前,有一只大鸟在附近啼血悲鸣,直到杨震蒙冤昭雪,灵柩安葬以后,大鸟才飞去。因感于“大鸟吊孝”,为纪念杨震,世代居住在这里的老百姓把村庄名改成了“吊孝”,后来演变成了“吊桥”。不过,据冯巍考证,吊桥这个地名原本在四知村西十五里外的沙坡村,即今天华阴市岳庙街道双泉村附近。在那里曾设有一座吊桥,清代后将此吊桥改设在现在的四知村。“实际上,吊桥不仅仅是个吊桥,它还是(道路)管理机构,类似于今天的路政部门,把卡子从沙坡村改到(我们)这个村子了。我看到史料上就是这样说的。”冯巍对记者说。

冯巍特别提到,汉高祖五年(前202),潼关始设船司空衙门,后更名为船司空县。这说明,潼关在汉唐时期就是往来长安的漕运中心。冯巍认为,漕运在我国历史上的作用非常重要,对于维系朝廷稳定、保障宫廷消费、百官俸禄以及军事供应、商贸流通等功不可没。历史上,地处黄、渭、洛三河交汇处的潼关是黄河漕运的必经之地,潼关至咸阳水运交通曾经异常发达,船舶商旅往来不绝,潼关因此商铺林立,呈现出一片繁荣景象。著名的潼关八景之一风陵晓渡,便是对潼关漕运的生动写照。

在潼关古城景区,登高望远,三河交汇的壮丽景观尽收眼底。黄河自北向南、穿越晋陕大峡谷之后,由于秦岭的阻隔在脚下形成了一个接近九十度的急转弯,然后继续向东流去。正应了李白的千古名句,“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”在黄河转弯之处,可以清晰地看见渭河自西而来汇入黄河。渭河上游,即渭河入黄河的河口向西10公里左右,就是屈功亮向记者介绍的北洛河汇入渭河的河口。据悉,渭河与北洛河是陕西两条重要的河流,其中渭河为黄河的最大支流,发源于甘肃渭源县,经甘肃天水进入陕西关中平原之后,先后流经宝鸡、咸阳、西安、渭南,一路向东,汇入黄河。蒹葭苍苍,渭水泱泱。先民在渭水两岸兴修水利灌溉农田,造就了八百里秦川的繁荣富足,使得关中平原成为历史上最早的“天府之国”。北洛河发源于陕西定边,经过榆林、延安、铜川之后,在渭南汇入渭河。据当地人介绍,洛河在历史上多次改道,有时候会直接流入黄河,最近的一次改道就发生在2022年,但更多的时候是流入渭河后汇入黄河。

随着1957年国家动工修建三门峡水库,1960年三门峡水库开始蓄水,潼关县城从老县城迁至距四知村12公里的吴村原中部。冯巍认为,县城虽然搬走了,但潼关源远流长的历史和深厚的文化底蕴依然在这里,在三河口。“桃林之野,冬寒夏暑听三河;漕运之都,帝践军临问四知。”这是冯巍给四知村撰写的一副楹联。他把四知村总结为四句话:桃林之野,漕运之都,老腔之根,清风四知。

产业振兴环境美

四知村地处潼关县西北方向,距潼关县城约10公里。四知村西与华阴市岳庙街道双泉村等接壤,东与秦东镇港口社区土地连畔。南依黄土台塬,连霍高速及南同蒲铁路、郑西专线穿境而过。北临“三河口”,与大荔县赵渡镇雨林村毗连。全村共1955户,7532人,面积15平方公里,在当地属于比较大的村庄。

屈功亮告诉记者,四知村过去的主要产业是传统种植业,常规作物有小麦、玉米、油菜、谷子、豆类等,经济作物主要为花椒、莲菜等。近年来,四知村坚持“产业兴村”,重点发展红参、瓜蒌、黄金桃等特色种植。同时,依靠本地独特的文化资源,发展旅游业。用四知村党支部书记张军锋的话讲,“群众要致富,产业是支柱。一产是基础,二产是骨干,三产是重点。”

据了解,四知村采取“合作社+农户+企业”的方式,累计投入项目资金380余万元,发展瓜蒌种植300亩、红参种植200亩、黄金桃产业园200亩。其中,黄金桃产业园主要分布在桃林寨自然村,该村致力于打造农旅融合新发展模式,黄金桃产业基地建成后亩均收入1.25万元,可使每户村民增收1万元,人均增收2000元至3000元。四知村于2022年在该村吊桥剧院、金盆坡口申请建成两处果蔬冷库,储存量达200吨,为实现产业振兴、延长产业链、满足果品反季上市提供了保证。同时,为提高当地软籽石榴产量和质量,四知村还建设了软籽石榴大棚10余亩。

屈功亮接受采访时说,前两年他主要种植红参,现在改种瓜蒌。全村共种植了300亩瓜蒌,屈功亮以土地流转、承包经营的方式,带头种植瓜蒌120亩。农忙时节,村里的低保户王凤义、张永星、杨宝奇,以及村里的一些留守老人,也会到屈功亮的瓜蒌种植基地务工,同时也增加一份收入。记者问,种植瓜蒌收益如何?屈功亮未正面回答,只是说“还可以”,但承认,比种庄稼要好得多。

2020年,四知村在杨震廉政教育基地的基础上,以实施乡村振兴战略为契机,提出“传四知家风、游桃花源、漫谈桃文化”目标,充分利用四知村良好的生态环境和丰富的旅游资源,采取“政府+科研院校+农业企业+村集体+移民户”投资模式,整合县水保移民中心等多部门资金1800余万元,计划高标准地将桃林寨村打造成原生态、桃花源式的乡村旅游示范村,在独特的地域文化中融入夸父文化、桃林文化与兵寨文化,逐步走出一条乡村振兴的“潼关路径”。2023年“五一”假期,四知村的乡村旅游突然火爆,山西、河南以及省内西安、渭南等地游客纷纷前来游玩,短短数天时间,四知村接待游客上万人次。有数据表明,在刚刚过去的国庆节期间,仅10月1日和10月2日两天,到四知村及潼关古城的游客就达到了6.6万人次。

屈功亮说,这在以前想都不敢想。四知村的耕地靠近三河口,多半是盐碱地,产量不高,还时常担心被淹,大家都想着投亲靠友彻底迁出去,或者想办法外出打工。“到我们这里旅游不用买门票,但大多是拖家带口来的,来了就要消费,就要吃潼关肉夹馍,喝鲶鱼汤,走的时候再买些瓜蒌籽、软籽石榴、绿豆、红豆等土特产,这都是看不见的收入。”屈功亮这样说。据屈功亮介绍,实际上,从春节过后,到四知村桃林寨的游客基本就没有断过。

现在的四知村,不仅产业兴,环境也变好了。在渭河南岸的堤顶路上,屈功亮对记者说:“这几年,明显的变化就是河水不臭了,河里有鱼了。过去,隔几里远都能闻到河水的臭味,河里根本没有鱼。”在渭河边,看到一条小船驶过,屈功亮说:“你看,那小船就是打鱼人的船。过去没有鱼,哪里还有打鱼的人?”

沿堤顶路往东,经过一片茂密的树林。屈功亮介绍说:“再一个,就是岸上的树木多了,环境好了,到我们这里来旅游的人比过去也多了。你别小看,就这片小树林,夏天的时候,人们都到这里逮知了(蝉蛹),一个知了一块钱,一晚上的收入就可以上万元。“

资料显示,四知村耕地面积20320亩,有效灌溉面积16540亩。2022年人均收入13321元,2023人均收入14873元,2024年预计人均纯收入15800元。全村劳动力人数4137人,在外务工人数2133人。2018年,四知村荣获省级“美丽宜居示范村”称号。2019年,四知村获得市级文明村称号。2020年,四知村被评为省级“历史文化名村”“慈善工作先进村”。2021年,四知村荣获国家级“民主法制示范村”称号。

黄河再起老腔声

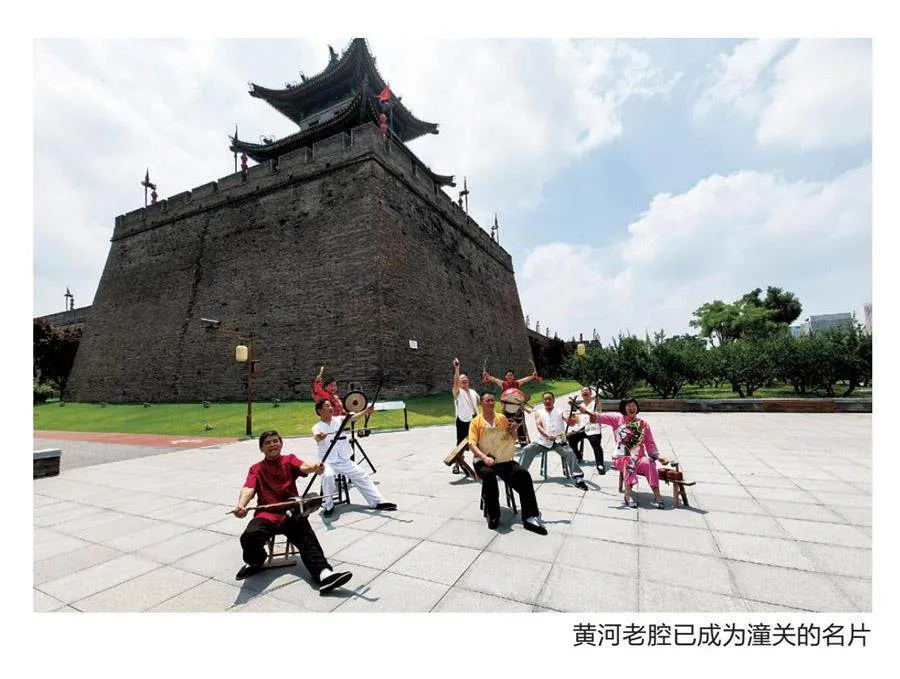

采访中,记者了解到,一度濒临失传的黄河老腔正是在四知村再次唱响的。

黄河老腔艺术团团长、四知村党支部副书记陈孝宽对本刊记者介绍说,黄河老腔是由黄河船工号子演变而来的,已有两千多年历史,但十余年前,黄河老腔出现了传承断档的趋势。2009年,公庄村的几位老人找到时任公庄村党支部书记的陈孝宽,对他说:“你可不能让老腔艺术在你的手里失传了。”当时的状况是,公庄村有名的老一辈老腔艺人侯德娃离世后,他的几位徒弟也各奔东西,公庄村乃至整个潼关县已经没有能演出老腔的班社了。陈孝宽也是一位老腔戏迷,深感责任重大,他积极联络侯德娃的几位徒弟和散落在民间的老腔艺人,自己出资联系场地,购置乐具乐器,开展培训,恢复排练,当年就成立了潼关黄河老腔艺术团,陈孝宽为第一任团长。

陈孝宽清楚地记得,在潼关剧院举行的庆祝中华人民共和国成立六十周年文艺汇演中的演出,是黄河老腔艺术团成立后的首场公开演出。黄河老腔艺术团的演出结束后,剧院里响起了热烈的掌声。演出获得成功,这意味着古老的黄河老腔艺术重获新生,“黄河老腔”的美名从此不胫而走。2012年,黄河老腔艺术团走出国门,应邀赴新加坡演出。2015年,黄河老腔艺术团应邀赴韩国参加文化交流,并获一等奖。2018年,黄河老腔艺术团赴香港参加庆祝改革开放四十周年成果献礼文艺汇演,荣获团体一等奖。同年11月,黄河老腔艺术团参加了央视黄金100秒节目,挑战成功。

陈孝宽介绍说,老腔的发源地就在潼关,华阴老腔与黄河老腔原本就是一家人,从乐器、唱腔,到人员配置、演出形式等都没有什么区别,公庄村与华阴的双泉村(华阴老腔传承人张家兄弟家乡)原来也是连在一起的,中间的小泉村是个移民村,过去没有这个村。两边的老一辈艺人经常交流,搭班唱戏,前些年人们只知道华阴老腔,并不知道潼关的黄河老腔。现在,黄河老腔已经成为潼关县的又一张名片。不过,与华阴老腔略有不同的是,黄河老腔不光能唱传统曲目,还能结合形势,与时俱进,不断创作出新的剧目。据了解,近年来,陈孝宽组织人员先后创作了《将令一声震山川》《黄河谣》《古潼新貌》《扶贫干部到咱村》《咱们都是陕西人》《潼关美食·两饼两汤》《清官杨震》《宰相还牛》等新剧目,有的在当地已脍炙人口,取得了良好的社会效应。

陈孝宽告诉记者,2023年,黄河老腔艺术团共演出105场,四次上过央视节目。截至2024年11月4日,已演出99场。最近他们又接到邀请,11月19日将赴包头市演出。陈孝宽还介绍,黄河老腔艺术团目前有固定演出人员20名,最年长者仅40岁。2014年,在成人团基础上,黄河老腔艺术团面向幼儿园的小朋友,成立了“幼儿传承团”。黄河老腔艺术团还在小学成立了“非遗传承团”,结合非遗进校园活动,让更多的学生从小接受传统文化,传承老腔艺术。

陈孝宽向记者披露,黄河老腔艺术团得到了国企西北综合勘察设计研究院的冠名赞助,黄河老腔艺术团因此每年可得到40万元的资助。据悉,赞助企业不仅为黄河老腔艺术团购买了专业的音响设备,还为他们提供了三辆交通用车。条件是黄河老腔艺术团对外宣传中必须以冠名形式出现,即全称为“西北综勘黄河老腔艺术团”。陈孝宽说,这对保障黄河老腔艺术团队伍稳定和正常演出都很重要。现在,黄河老腔艺术团的所有人每个月有1000元基本工资,此举解决了近30名演职人员的就业,每位演职人员每年通过演出可实现创收4万余元。据介绍,黄河老腔艺术团的管理很规范,没有特殊情况,每周四集体参加排练,周二、周三为非遗进校园时间。

冯巍在接受采访时说,自己小时候就是在老腔这圈圈里泡大的,他们村上就有一个老腔班子,当然没有公庄村侯德娃的班子有名。那时潼关当地,包括华阴在内的几个老腔班子,冯巍都知道。冯巍认为,根据他看到的史料,老腔艺术是从唐代开始,由漕运文化发展而来的。公庄村成立黄河老腔艺术团时,冯巍也参与了,他提出四知村这个地方应该是老腔之根。在潼关博物馆,记者看到的关于潼关黄河老腔的介绍是这样的:潼关黄河老腔相传发源于秦,兴盛于清,有两千多年的历史。它以黄河船夫的生活片段为背景刻画,他们休闲时敲着船帮、木凳,用简单的乐器,以充满黄河文化的乡土气息唱腔进行集体演唱,苍劲、悲壮、磅礴豪迈。后来人们将黄河老腔用于乡村的喜庆社火和婚丧嫁娶,使其广泛传播。

据记者了解,潼关黄河老腔2017年已成功申报市级非遗项目,今年正积极申报省级非遗项目。