万物相依:牧人巴让和衣扎的回家之路

2024-12-19李嵱

牧人巴让越来越觉得,黄河不容易。

不容易到什么程度?黄河的每一滴水和青藏高原的每一根草、每一块石头、每一棵树都有关系。

一滴水、两滴水变成上千条小溪,这些小溪和什么样的动物、什么样的人有关系,和什么样的人的生活方式有关系?和怎样的信仰、价值观有关?……这些问题似乎都和黄河息息相关。

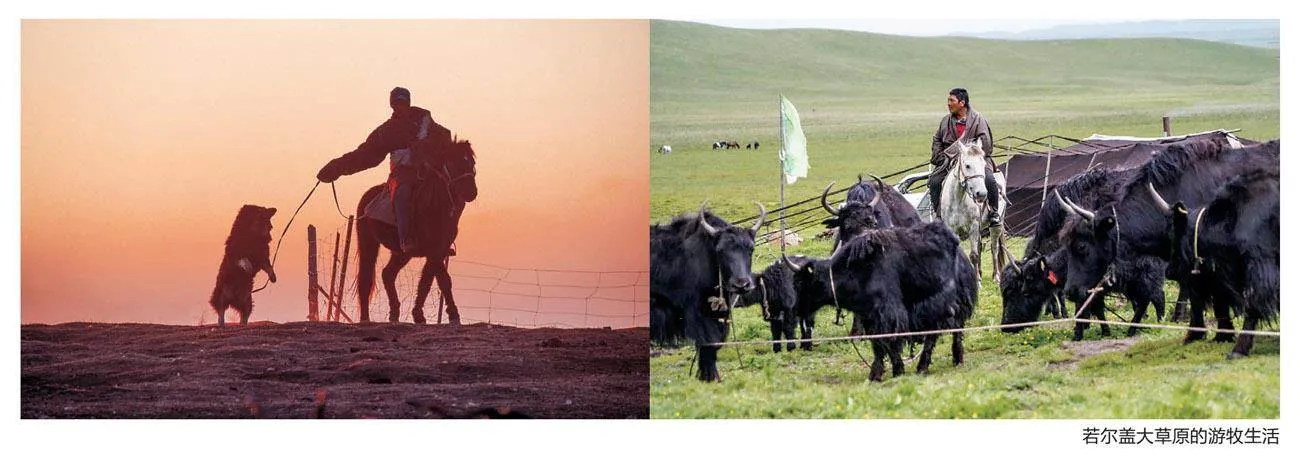

扎琼巴让和侄子扎琼衣扎生活在黄河流域上游若尔盖大草原,他们致力于家乡的草原修复和水源保护工作十余年了。

用草原本有的智慧修复草原的过程中,巴让慢慢发现,这是一条回家之路。他们的行动,也在唤醒和帮助更多牧民重建与家乡和草原的连接。

这是不一般的回家之路。

2024年10月31号,西安小雨。

拨通若尔盖扎琼衣扎的手机号,手机里传来藏族口音浓重的普通话。简短、直接、铿锵有力。他的汉语虽不是很流畅,但有种超越语言的充沛情感从字词间蹦跳而来,就像草原上一匹健壮的小马驹。

衣扎告诉记者,他和叔叔扎琼巴让创建的扎琼仓生态文化交流中心,正在完成一本若尔盖湿地版的生物多样性植物图鉴,这是家乡牧民持续十年河流保护计划的一项最新成果。

他讲述牧民们春夏秋冬不同主题的河流保护内容,也提到了河流坛城,有种特别的热情。

衣扎的热情源自他和叔叔巴让持续十多年草原生态修复的艰难实践,也源自于家乡本土生态智慧的深刻连接。

世界上的水果然是相通的。

这天的雨,有了一种洁净的清凉。

衣扎的叔叔扎琼巴让是四川若尔盖麦溪乡人,牧区环保人士,草原生态种植农民专业合作社发起人,扎琼仓生态文化交流中心创始人。

2012年开始,衣扎跟随叔叔从事家乡的环保工作,并且拿起摄像机记录草原的生态变迁。如今他已是一名纪录片导演,也是扎琼仓生态文化交流中心的负责人。

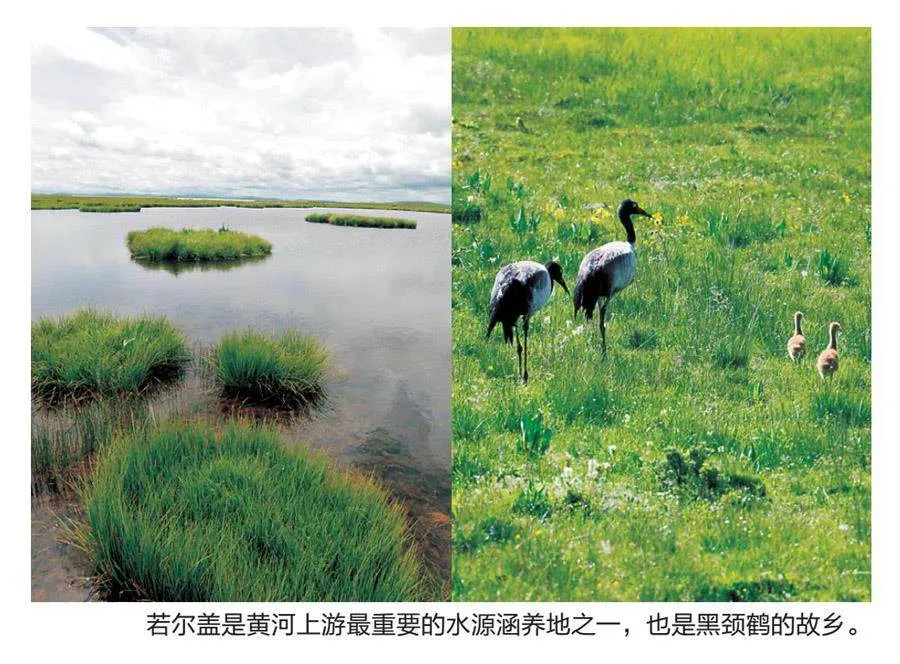

他们的家乡若尔盖,位于青藏高原东北边缘,是中国三大湿地生态系统之一,黄河30%的水源补给地,也是世界上最大的高原沼泽湿地。

跟着叔叔从事草原沙化治理和管理十二年后,衣扎心里面,家乡、亲人、草原、牛羊,以及河流,这是一个完整的万物相依共生的生态系统。

衣扎有时候觉得,自己也是叔叔巴让在草原播下的一颗爱的种子。

不一般的种子丨牧民治沙

从决定回到若尔盖大草原,与家乡牧民一起治沙,到真正意义上“回家”,扎琼巴让用了二十年。

巴让的家乡麦溪乡在若尔盖大草原的西北边缘,是黄河与黑河交接处。黄河夏天水量非常大。

为什么回家?想来想去和一匹马有关系。

巴让回想小时候,父亲经常对他说:“今天我们家的牛丢了,有可能在冬季草场,你去找回来。”“好。”巴让同意了。父亲就给他画一张图,告诉他,你这样走,这里有一块沼泽地;这边有条河;过这条河的时候,你要找到不太深的地方;那边有一户人家,他们家的狗特别厉害,你要绕着走。巴让根据这个图,骑着马一路找寻,找到牛的时候,特别高兴。唱着歌赶着牛就回来了。有时候找不到,就哭着回来。通过这样的方式,他认识了家乡的山山水水。

大学二年级,有一次假期回到家乡。巴让和朋友骑马上山,结果回来的时候,遇到了沙尘暴,前面骑着马的兄弟连人带马都看不见了。这是突然发生的一幕,他的心灵颇受震撼。他觉得家乡不应该是这样的呀!

1998年,巴让从西藏大学藏语言文学专业毕业后,当过老师,也在国家图书馆工作过。在广阔的天地里,他结识了很多朋友,包括国内外的环保人士。家乡草原沙化问题始终在心里放不下。几年后,他终于等到一个机会,在环保机构的支持下,他回到家乡若尔盖进行草原沙化治理。

2008-2009年,巴让在家乡做了关于草场沙化的调研,发现大概10万亩草场已经沙化(其中包括正在沙化的草场)。家乡的草场总共只有38万亩左右,其中大概三分之一已经沙化了。

草原为什么会沙化?

巴让从大学二年级就开始关注这个问题,他经常听到的答案就是“过度放牧”。回到家乡,他访问了20多名牧民,牧民们告诉他,草原沙化的原因其实有很多。

第一,湿地排水加速了沙化。大概四五十年前,若尔盖还是中国最大的高原湿地。当时大家认为,牧民需要更多草原放牧,没必要这么多沼泽。于是就挖路排水,河流变得干旱,湿地变成草原,再逐渐变成了荒漠。

第二,挖矿。二十多年前,有很多商人在附近挖矿,前面提到六长寿图里,最重要的就是石头。挖矿石如何影响沙化的呢?若尔盖地区六七月多雨,下雨会影响挖矿,所以这些挖矿公司会人工抑制降雨,没有水,草皮越来越干旱。加上牛羊在上面踩踏,破坏草皮,又加速了沙化。

第三个因素,毒杀影响了食物链。我们用毒药消灭高原鼠兔,已有几十年历史。毒杀效果并不好,反而导致了物种的泛滥。

还有农耕文明的渗入,牧民的草场上竖起围栏,草原被分割。原来的生活方式发生变化,以前共同管理这片大牧区的理念慢慢变化。另外还有新型作物的引进、气候变化等等原因,让草原逐渐沙化。

巴让大学毕业后,去过北京、上海,甚至纽约、华盛顿。他觉得自己非常幸运,如果没出去过的话,也许认为草原沙化就是牧民们的命运,没办法改变。从外面回家时,看到快被沙子掩埋的房子,他做不到视而不见。

他经常说,草原沙化,这件事并不是发生在遥远的非洲,而是真实地发生在我的家乡,我的身边。

草原对游客而言,是游玩的地方;对商人而言,是赚钱的工具;对于专家,是所谓生态系统的一部分。但对牧民,草原是家,有了草原就有了一切。如果草原出问题,牧民就失去家,就成了孤儿。

刚开始做草原沙化治理,的确什么都不懂。巴让邀请了四川省草原科学研究院、若尔盖县林业局的专家领导来对牧民进行培训,“种什么样的草?什么时候种?怎么种?”

专家给牧民们讲了两种方式:一种是条播,挖沟埋种;第二种直接撒上去,叫撒播。牧民们喜欢比较容易的活儿,唱着歌,聊着天,就可以播撒种子。

但是很快就发现了问题,播下去的草种90%都死掉了,成活率特别低。为什么?第一,风很大,撒播的种子容易被吹走。第二,高原的阳光特别强烈,沙漠一热,所有的种子都死掉了,这是非常头痛的一个问题。

有一次干活的时候,两位妇女在那聊天。巴让听到她们说,草籽埋在沙子里面一点点就可以了,不需要很深,但之后要把牛羊赶进去。它们在上面奔跑踩踏,会把种子踩进土里。听到这个,他恍然大悟。专家怎么没想到?!我怎么没想到?!

如果直接问一个牧区妇女,草原生态修复应该怎么做?她是不会说的。巴让曾经把牧民们聚集在一起,问他们对于治沙有什么想法,没有一个人说话。

其实牧民是很有智慧的,只不过他们不擅长通过语言表达。有时候草原修复的办法就在自己身边,如果没有挖掘的话,永远不知道。只有跟他们在一起生活、一起骑马,才能不经意发现这种智慧。

巴让开始向家乡牧民学习,逐渐探索出一条牧民参与、牛羊参与、甚至还有风参与的生态修复之路。

不一般的种子丨草原智慧

在家乡做草原沙化治理十多年后,巴让慢慢发现了什么呢?草原、牛羊,牧民是离不开的。“这是一个完整的生态系统。”

“我们种草后,每年必须要让牛羊吃一次。如果草没有被吃,旧草会盖住新草,新草发芽吸收不到阳光,根也不能生长。这样草皮和土壤难分开,草地变得非常松。如果三年五年没放牧,这个草地就会变成馒头一样,很松。”

适当放牧后,有了踩踏,新草会长出来,吸收阳光,根部生长,同时牛羊粪又变成了肥料。

“我们也禁牧,夏天秋天冬天禁牧。禁牧有个好处,沙子里面草长出来的话,外面的风带了很多种子就可以藏在里面。这些种子不会被吹走,就落在地下。冬天下了很大的雪,也许有些种子自然就会落下去了。还有很多种子在外面。每年春天,借着土壤融化的时候,我们赶很多牛羊,让它们吃草。吃草的时候,牛羊的嘴、牛羊的脚、牛羊的毛带来外面其他的种子。而且它们吃草的时候,很多种子被压下去,这样踩踏以后,草会长出来。”

牧民种草的最初几年,也经历了草原第二次退化、第三次退化、第四次退化,这是什么原因呢?后来他们发现,也许营养没跟上。

家乡不是有一个谚语吗?肥料是父亲,大地是母亲,上面长出来的各种植物,就是它们的儿女。

可是,肥料从外面买的话特别贵,买不起,怎么办?“也没关系,我们这边有牛羊。牛羊圈在沙漠里面的时候,一个晚上,排两次牛粪,一次最大的五斤,最小的是一斤。这样来算的话,一千头一个晚上有6000斤,两个晚上12000斤。连续一个星期都有足够的牛粪,足够的肥料。”

草原通过适度放牧在修复自己的生物多样性。牧民们认为健康的草原不是草长得有多高,而是生物多样性有多丰富。是的,生物多样性。全世界都在寻找的生物多样性,巴让发现牧区的传统里面就有。当地流传着一个测试方法:把一个东西从草原上随意扔出去,落下来的地方,你的手放上去,手掌这么大的面积,如果能够数出7~20种植物,这个时候的草原就是非常健康的。

从2010年到2024年,巴让带动了1300多名牧民参与若尔盖草原沙化治理,共有14000亩草原被修复。

牧民的家回来了。这是一个生命的家园。草长出来变成绿洲的时候,小鸟也飞回来了,蝴蝶也飞回来了。有一次巴让看到十多只黑颈鹤飞回来了。“若尔盖曾是黑颈鹤之乡,也许通过很多牧民的双手修复草原,我们可以重建黑颈鹤的家园。”

巴让慢慢有了一种信心:虽然任何机构、任何公司都可以做草原沙化治理,但是要让草原恢复成一个天然草原的话,除了牧民之外,谁都做不到。

草原生态修复不是一个两个项目周期能够完成的,需要付出很多代价,它是生命的陪伴。“在草原上种下种子,风吹日晒,不知道种子能不能长出来。失去希望的时候,突然看到一个生命蹦出来,接二连三地有生命破土而出,像是一种奇迹。”

巴让的母亲今年87岁。这些年母亲给他讲过太多草原的故事。母亲对他说,牧民靠牛羊,牛羊靠土地。土地都没有了,我们靠什么?巴让回家治沙这件事,让母亲感到很骄傲。

有一年冬天,巴让从外面回来,母亲说吃完饭要给他看个东西。吃完饭后,母亲带着他去另一个房间,走进房内,巴让看到有三个袋子。打开袋子一看,里面全是草种。他很惊讶,这些草种是谁给的?

母亲告诉她,她看到人们在秋天割草,就在一旁念经。看到草种在阳光下抖动,突然想,如果能够收集一些草种的话,儿子第二年就可以用。三袋草种是她一颗一颗收集的,用了一个半月时间。

“我不得不继续给妈妈一个面子。草原修复还要继续,再一年、再二年、再三年。”而且巴让有一点迷信。每年机器生产的草种运来时,他都带着妈妈的三袋草种。在心里告诉自己:这是不一般的草种。这是草原上、黄河边一个母亲的爱。

藏区家家户户都会挂一副叫“六长寿”的唐卡,里面有石头、水、树、人、鸟、鹿六种意象。这是青藏高原藏民族文化里面古已有之的一个图案,时间久远到无法考证。藏文化学者对“六长寿”图的阐释也有多个版本,其中之一跟环境有关系:就是说,石头(代表矿产资源)、水、树(代表植物)、梅花鹿(代表动物)、鸟类都长寿,人才有可能长寿。

六长寿图不是来自佛教,但揭示了一个与环境保护有关的信号,就是万物相依而共生。巴让欣喜地发现,原来自己本有的文化里就有可持续发展的理论。

“我们做环境保护的人,最终目的是为了人类为主的各种生命能‘可持续’的生存和生活,‘可持续性’这个词用藏语最直接的说法就是‘长寿’的意思呀。”

“人拥有智慧,可以改变世界。或许地球的命运,在我们手上。”来自草原本土的生态智慧让巴让和一种更广博的爱与信心有了真实的连接。

不一般的回家丨衣扎重新爱上草原

衣扎用镜头重新看见家乡,重新爱上草原。

他的回家之路是通过十二年对草原修复的影像记录,然后通过影像教育回馈家乡牧民而找到的。

草原意味着什么?即使生长在牧区,父母都是牧民,但衣扎发现自己对牧民并不了解。“我不明白家乡的这片草原对我意味着什么。”

2012年,他遇见了改变他一生命运的叔叔扎琼巴让。叔叔告诉他:只有走过家乡的山川河流,认识它,了解它,才会热爱它,保护它。

叔叔的言传身教对衣扎影响至深。巴让会放手让衣扎独立完成一些环保项目,鼓励他拿起摄像机记录草原的变迁,找寻内在的自信。

2014年,他们在家乡朗木寺镇创立了“扎琼仓生态文化交流中心”。这是一个草原牧民和外界交流的平台和窗口,也是外界与草原文化连接的空间。

衣扎记得自己第一次跟着叔叔去牧区采访拍摄。一位牧民对他说:“我这辈子可以在草原上生活,但是我的子孙可能无法留在草原上了。你看,沙漠快要掩盖我的房子了,我的饭碗里面全是沙子。”

衣扎的内心真正感受到沙化问题在家乡的严重性:“如果沙漠化这样继续下去的话,牧民就会失去家园,一样的,我也会失去家园。”

衣扎记得上学时,课本里面一直提到,草原退化的原因就是过度放牧。比如选择题:草原退化的原因是什么?“过度放牧”一定是非常正确的标准答案。

但是当他跟着牧民、跟着叔叔做沙化治理的时候,他发现答案并非如此简单。

比如人们讲到草原沙化,总是怪罪到鼠兔身上。衣扎就把镜头聚焦在了鼠兔身上。经过长期深入地拍摄记录,他发现黑颈鹤吃鼠兔,狐狸吃鼠兔,青藏高原吃鼠兔生存的,天上飞的、地上跑的动物有30多种。

鼠兔为什么这么多呢?他了解到,青藏高原毒杀鼠兔有四十余年的历史,一开始觉得鼠兔吃草,就给它放毒药。鼠兔吃了毒药,它的天敌又吃了鼠兔后,天敌就被毒死了,以此类推,整个生物链就破坏了。

但鼠兔的抗药性非常强,今年毒药扛过来不死的话,明年再放毒药就没有用了,而且它的繁殖速度非常快。它的天敌生长速度相对缓慢,鼠兔就慢慢多了起来。“这些全是我在镜头里学习到的东西。”衣扎说。

2017年,很多牧人向衣扎提到野生动物被卡在铁丝网无法动弹,最终导致死亡。他开始关注铁丝网与野生动物这一主题。结果发现,这个题材背后揭示了网围栏对草原的影响,被分割后的草原打破了草原生态平衡,导致青藏高原生物多样性的减少,牛羊被圈养,游牧文化也逐渐消失。

后来,草原上狼的数量越来越多,对家畜的威胁越来越大,很多牧民家的牦牛和羊经常在夜晚被狼袭击,成为他们伤脑筋的一件大事。2018年,衣扎又开始关注草原上“狼”的议题,他花费了两年时间拍摄了一部名为《狼来了》的纪录片,在拍摄期间,与同伴进一步深入调查,最终发现导致狼变多的主要原因是牧区“狗文化”的消失……衣扎用镜头思索和提问,他发现草原生态平衡是一个环环相扣的因果问题。

多年的观察让衣扎对草原的生态变得更加敏感。“比如一望无际的草原上突然间刮个风,一个垃圾从那边被吹过来的时候,我是非常敏感的,我看得见它对草原的害处。草原沙化也一样,是肉眼看得见的。”

衣扎用镜头记录牧区生活本身,慢慢理解了藏民族的生存智慧和牧人文化,也理解了草原牧人对自然的敬畏。一位老人告诉他,他们一年中只杀死两头牦牛作为生存补给,他们会像对待逝去的亲人一样给牦牛念经,感谢它奉献自己养育了我们。

“我们第一年在沙漠里面种草后,第二年一定要在里面适当放牧。可是为什么只放牦牛,不放马、不放羊呢?”衣扎很好奇,有一次去问牧民。牧民们说。“羊的嘴巴非常尖,它吃草时会连草根一起拔掉。马的嘴巴更凶,而且它吃不了草的时候,还会用蹄子挖掉草根。相比之下,牦牛是没有上牙的,吃草的时候不像其他动物一样一直往上抬。牦牛吃不了草的时候也从来不会用蹄子挖掉草根,而是用舌头舔着草走。”

“所以如果现在让我选对草原最温和的动物是什么,我肯定会选牦牛。这么多年,我们太冤枉牦牛了。”衣扎的微信头像也换成了一张草原牦牛图。

2015年开始,衣扎带动当地15位牧民一起拿起摄像机记录家乡。“你可以不懂任何语言,但通过摄像机,你可以把想说的话展现给全世界。”他们一起拍摄了40多部纪录片,全是关于家乡的。

衣扎自己拍了七部。这些纪录片拍摄完成后,都会在当地放映。他们问牧民喜欢看什么样的片子?有说关于马的,有说西部片。当他们把拍摄牧民的纪录片放映给他们看的时候,他们相互会说,“哇,你很帅”“你的马很漂亮”“我们家乡这么美”。

“大家都认为牧民没上过学,什么都不懂,但我们用镜头给他们一个自信、一个尊严,把他们对草原的努力再回馈给他们,这才是记录的意义。”

他发现影像记录同样可以守护家乡。“比如我完成了一部记录牧民治理草原沙化整个过程的纪录片,给当地牧民放映。因为沙化治理的智慧来自于他们,当我把这些智慧集中在一起又放映给他们的时候,他们会觉得,原来牦牛自己有,种子也可以自己收集,这个治理方法也是自己的。他们就会动起来,也为草原做点事情。”

不一般的回家丨唤醒和连接

巴让说,我不是治沙英雄,我只是一个牧民。

他热爱草原,所以一个真正的牧民就是最大的赞誉了吧。在他心里,草原是一个活生生的万物相依共生的系统。他看着自己的那匹白马,有一次生出了羡慕,“马在草原上多么自由啊。我很想成为它,和它换换,也可以最后连生命也回归大地。”

衣扎拍了叔叔巴让和马的一部纪录片,名字叫《嘶,ROAR》,它同样揭示了草原生态系统里面人与马的关系。

那匹白马是十二年前哥哥送给巴让的。巴让的女儿旺姆也很喜欢它。只要有时间巴让就带着女儿去骑马。“我想让她在马背上长大,让她从小熟悉马,与马产生感情。这对牧民的孩子来说是很重要的。”

马是牧民跟大地最好的连接。“在草原上,我和马像亲密的朋友。它也像我的工作伙伴,陪我参与见证了很多事情。”巴让在纪录片中讲述道。

草原没有围栏的时候,地域特别辽阔。牧民靠骑马放牧,对马十分依赖。后来有了围栏和摩托,牧民对马的需求也就慢慢减弱。后来强壮的马没有了,凶猛的狗没有了,男人在退化,他们失去了勇气,草原上的生命在退化。

巴让想用自己的行为影响一部分年轻人,告诉他们:马不是玩具,它是我们生命的陪伴。我们和马的关系也是与草原、大地的关系。

巴让以天葬仪式送走自己的白马,肉身供给其他动物,骨头慢慢融入土壤。白马虽然死了,但身体依然在草原上、在黄河边、在巴让身旁。

有一次,他在家门口看到了两个小孩子。一个小孩想骑马,但马有点高,他的兄弟跑过来帮他骑了上去。那个画面不知怎么突然打动了他。有一种草原的过去现在未来交织在一起的领悟。两个孩子互相帮助,就像左手帮右手那么自然。孩子得到帮助后,骑上了马,在草原上奔跑、唱歌、放牧、生活。

“从这个角度来看,牧民有了草原,也许就有了一切。”

巴让创办过一个名叫“回家”的骑马游学活动。每年组织家乡的大学生、干部、牧民,还有一些特别有威望的老人,大家一起骑着马,穿越草原、穿越草原沙化地带、穿越部落。骑到最高的山上,老人给年轻人讲述家乡的历史变迁、山水变迁。

“当他们慢慢了解到家乡的价值,会爱上草原,当他爱上草原的时候,不管将来在什么样的领域工作,他们会带着很多很多的希望回来的。会有更多的年轻人一起,共同守护家园,守护希望!”

虽然自己的汉语不够流畅,但是只要有人对牧民和草原之间的故事感兴趣,巴让就愿意分享。十几年前,水电设施还不完善,牧区交通也不方便,巴让带着唐卡到牧区,挂在黑帐篷里给大家讲。

“肯定很多人想,生态恢复是没什么希望的。但真正的希望在心里,心里有希望,现实中自然也会有。”

北大附中每年都带一个团来若尔盖,老师和学生一起来。巴让总是带他们去草原上慢慢讲,七天后,孩子们发生了巨大变化。一次,北京四中也找到他。那天巴让有点激动,全身的毛孔都打开了。讲了一个多小时,有两三个小朋友都落泪了。

巴让相信,人在年轻时接收的理念会影响一生。他希望在孩子们心里种下一颗热爱草原的种子。

他慢慢发现,草原修复从长远来看,需要的可能不是一个种子,不是一棵树,也不是一个好听的语言,而是一份爱。

巴让希望通过草原修复这件事,让爱和土地之间有一个连接。“所以我一直在回家,我回家的路跟爱有关,与种子有关,也和希望有关。”

这是不一般的回家。

2024年6月,衣扎也站上了《一席》的演讲台,分享家乡治理沙漠的草原智慧。这让巴让非常骄傲。

衣扎演讲的题目是:大地庞大,但每个人的家就这么小。演讲最后,他说:“全世界什么都不缺,就缺两样东西,一个是家乡,一个是亲人。如果说再缺一个,那便是对他们的爱。过去的十二年是跟着他们一起走过来的,将来也会跟着他们一起走。”

衣扎发现自己身上也连接到了家乡的草原智慧和大地慈悲,就像打开了无穷无尽的珍宝,他竭尽全力地想给予和扩展。

他想让更多年轻人了解这片土地,将家乡的环保工作持续发展下去。“对每一个在草原生存的人来说,智慧的传承是永不停止的。”衣扎说。

不一般的水丨水与草也相依

2015年冬天,巴让和同事贡保回到家乡开展水源地调研。他们发现:“只是片面地保护草原,而忽视水源保护的话,很难真正解决草原沙化问题。”

他们看到一个水源地已经快要枯竭了,但牛群仍然占据着这个水源地。当地牧民告诉他们:牛群已经习惯了生活在湿地里,所以就算不用喝湿地的水,也愿意把牛蹄泡在湿地里。

水源为什么会枯竭?牧民们也给出了各种各样的答案:有些人说过去在若尔盖地区水源地太多了,所以在七八十年代左右,人们用炸药把一些水源地给炸了。有些人说水源枯竭与降水量有密切关系。也有些人说主要是因为水里的“鲁”(水神)消失了。

过去牧民逐水草而居。搬牧场的时候,全村需要一起搬走。所以夏天泥潭沼泽地的草没吃完的话,冬天回来可以继续吃,泥潭沼泽地结冰后,沼泽草长得很高,既能防风,又能给家畜提供足够的食草。草场承包到户后,有些草场里没有沼泽地,缺乏水源,许多牧户开始挖井,每家都会挖七八口水井。过度开采地下水资源也导致地面水源地枯竭。

他们发现导致水源地枯竭的因素非常多。

他们看到有的牧民用铁丝网将水源地围了起来。附近的动物对水源地的破坏也是导致水源枯竭的原因之一。“他们似乎不太会(用科学的方法)保护水源地,又好像非常有保护经验、重视水源地保护。”

当地喇嘛建议巴让:用石头和泥土来堆砌围墙,来代替铁丝网。因为石头和土都是自然界中存在的物质,不会对环境造成额外的负担。另一个原因是:“水神比较胆小,铁丝网可能会对祭祀水神造成一定的障碍。”

就像水源地的生态在恶化和耗竭一样,祭祀水神等与之相关的传统文化也随之没落。在准备恢复水神祭祀活动的过程中,巴让发现自己对很多东西都已经很陌生了。

他们请了八位僧人为如隆山下枯竭的水源进行了为期八天的祭祀水神活动。有一位僧人手机设备比较好,负责给巴让发送现场的一些照片。

在祭祀仪式进行了大概三天后,那位僧人发来了一些新照片。巴让问:“是否下雨了?水位似乎有所上涨。”僧人回答:“并没有下雨,但是石头缝隙间有很多细小的泉眼出现,因此水源水位有所上涨。”

八天后,不知是宗教仪式在起作用,还是物理上对水源淤泥的清理在起作用,这处水源以肉眼可见的速度增加了许多泉眼,发生了明显变化。巴让回复僧人:这是被所有事物祝福的结果啊!

完成所有的仪式后,僧人们拍了一张水源地照片。与几天前的景象相比,这种变化让巴让有种说不出的感受。“在这一过程中恢复的不仅仅是我们的水源,更重要的是复兴了我们本民族文化中对于生态问题独特的思考方式,也体现了我们的文化如何影响我们的思考方式,在解决问题的实践方面有独具一格的价值。”

平静而洁净的水源更容易吸引水神。即使藏文化里认为的“鲁”是无形的、不可见的,但巴让相信它肯定也在发挥其独特的作用。

“在这千百年历史的变迁中,生态的问题应该是阶段性发生的,而每个阶段,人们都会通过自己的智慧、经验、知识将该阶段的问题克服,并且在这过程中人们不断积累与自然界互动的经验。”

如隆山下这处水源枯竭的时候,这座山上的沼泽地也在随之干涸。后来,这处水源得到保护之后,它源源不断地流出生命之水,这些水流经湿地,形成小溪流入麦溪河,再融入黄河,最后汇入海洋。

当水资源恢复到一定程度时会促进草地的恢复;而草地的恢复反过来又会促进水源的恢复;并且当两者都恢复到一定的程度时,区域内降水量也会随之发生变化,继而是相应的环境以及气候的改变。这样的一种连锁反应在家乡真实地发生着。

牧民认识到水源与水流、水与草地、牧民和草地等也都是相互依存的关系。住在水草丰美的草场的牧民,他们的心情也会由内而外发生改变。

2021年8月22日,牧民给巴让发了很多水草繁茂的照片和视频,同时表达了他们的感恩以及欢喜之情。面对他们的感谢之词,巴让回答道:“这是集天时地利人和,尤其是我们自己努力奋斗而得来的生活”。

“我希望我们所做这一切并不是以得到他人的认同与赞美为目的,而是因为这与我们自己的生活、福祉息息相关,同时也是为其他生灵谋福利,这也是很重要的。”

不一般的水丨河流坛城

黄河在巴让和衣扎的家乡若尔盖大草原拐了一个最优美的弯。这片草原湿地上面每一棵树、每一块石头、每一条小溪、每一块沼泽,还有牛羊、牧民,都和这条河流息息相关。

黄河的每一滴水都很重要。

小时候,巴让记得牧区人们会在春天万物生长的季节吹笛子,因为地下有很多生命。笛声特别好听的话,它们会醒来,快乐的生长。如果不理它们,可能就会渐渐死掉。万物开始生长的时候,他们也会唱歌、念经,和吹笛子一样。

所以种完草后,他们邀请一些老人吹笛子。和老人聊天的过程中,巴让听到了一个故事:

老人说,有次他吹笛子时,一只小鸟飞了过来,停在不远处。他看见这个小鸟张开翅膀,好像想飞走,扑腾几下又合上不飞了。过一阵,翅膀又张开,再合上,一直没有飞走。

老人差不多吹了一个小时。吹完后,看见小鸟还在那,便放下笛子,走近跟前,他看到了小鸟的眼泪。

藏语里有一句话:有怎样的心态,就有怎样的行动;有怎么样的行动,就有怎样的环境。“今天的环境,是不是和我们的心灵有关系,这是一个值得思考的问题。”巴让说。

衣扎发来他记录的小视频,像预告片一样,得窥家乡牧民对河流保护的艰辛执着:他们骑着马坐着船,春夏秋冬持续十年的观察和积累,把这条河流当下的面貌深刻的烙印在自己心里头。

白茫茫的雪地上,他们骑着马,去寻访黑河源头,冻干的酥油要使劲地挖出来,才能熬煮茶。雪地上铺开的地图上面,标记着他们要去的目的地——黑河源头(若尔盖草原和湿地所涵养的水系,为黄河提供了30%的水量,黑河是其中最重要一条支流)。

2019年,巴让和牧民从若尔盖县出发,乘船花了八天时间,沿着黄河走了两百多公里。在这样一次疯狂的航行中,他们对“水”有了新的认识:原来这一段黄河有74条支流汇入其中。他们看到了各种禽鸟,有24种不同的大型鸟类。在一个黄河拐弯处他们数到了两千多只鸟。巴让真切感受到“水是生命之源”这句话的真正含义。

河水奔腾,铁皮船快速穿梭其上。有一段航程突然下雪了。穿着防寒服坐在铁皮船里面的巴让轻轻仰起脸,闭上眼睛。他的眉毛胡子瞬间白了,脸上有种和小雪花相应的奇妙的温柔。这种柔软似乎也融入到眼前奔腾的河水中,从黄河上游流淌下来。

牧人巴让完成了真正意义上的回家。一晃竟然二十年。自己突然就老了。如果不是有图片作为对比,他自己都难以置信,家乡草原的生态变迁,像个神话一样。他最感欣慰的是,草原本土的生态智慧,也在唤醒更多牧民对草原的热爱,唤醒更多年轻人重新看见家乡,爱上草原。

1037年,阿底峡尊者被迎请入藏弘法。传说尊者在青藏高原四处游历的过程中,遇见了清澈透明的溪水顺着弯弯曲曲的山谷流下来,那些小溪清澈美丽,让他非常震撼。每攀过一座山,都会遇到同样美丽的场景。因此,尊者认为在藏地给佛供清净无染之水,就能功德无量。巴让认为,这从某一方面也反映了藏文化中对水的认知。

世间万物都需洁净的水源。

若尔盖牧民的生态智慧,包含了源自内心深处,带有真实勇气的悲心和爱。不单是启发人类如何尊重自然,也在启发这个世界如何战胜虚伪。洁净的水源,对水的认知、呵护、虔敬心。对万物的尊重,这些都是世界非常需要的。

2024年,巴让和衣扎请当地两位僧人绘制了一幅“坛城沙画”,用了一个月时间。“坛城”的概念来自藏传佛教,用矿物制成的细沙堆砌而成。但是他们绘制的是一幅“自然坛城(河流坛城)”,结合牧区千年的文化信仰,阐释自然循环如何进行,世界万物怎样在天地间共存。这是巴让关注“水”十多年的智慧提炼。这幅坛城沙画就陈列在扎琼仓的展厅里面。

他领悟到一种信心。“我想有可能几十年后又会出现另外的生态问题,而针对这一问题我们可能又会有新的方法,这些方法可能又会带来新的改变。但是我想说的是只要我们一直在努力,不管是什么问题就一定能够解决。”

关于水的来源,青藏高原流传着一个古老的传说:

传说佛祖手上的一片菩提树叶化身人形来下凡,看到人世间众生饥肠辘辘,口渴难耐,心中升起对苍生的悲悯,流下眼泪。眼泪滴滴落下,慢慢汇聚成青藏高原上的大江大河——长江、黄河、雅鲁藏布江和澜沧江等——流向世界各地,拯救了地球上千千万万的生灵,也因此,青藏高原也被称为“水之塔”。

巴让制作了一张图片,上面是象征水之源的菩提叶,下面是流经家乡若尔盖草原的黄河,慢步行走在河岸上的老人是他母亲。他觉得这是一种非常生动具象的连接。

巴让相信,全世界各个国家、各种民族的人群根据自己的智慧、知识以及经验,都认识到生态、生物以及环境保护之间的因果关系是密不可分、紧密相连的。正如《大般若波罗蜜多经》中所述“风依虚空水依彼,大地依彼生依地”。

衣扎在朋友圈分享了一个视频:

金色的大草原,牧人骑在马上。信马漫步,脚边跟随着一只母羊和她的小羊羔。远处有成群的牦牛和低头吃草的马。还有连绵的雪山。

当我瞬间融入到这个场景中,被一种远古的和谐与优雅击中。心里冒出了一句赞叹:当牧人回家,全世界都有家了。

这是不一般的水!

(本文图片由扎琼衣扎拍摄并提供,特此致谢!)

参考文献

[1]《黄河上游若尔盖湿地水源及草场资源的社区保护》,2022年04月13日扎琼巴让接受原上草自然保护中心邀请所做的藏语分享,中文译者:羊进拉毛,青海民族大学民族学专业博士研究生。

[2]《二十年,关于一位牧民如何“回家”的故事》,2024年9月15日扎琼巴让在平行宇宙社会创新节的现场分享。

[3]《大地庞大,但每个人的家就这么小》,2024年6月5日扎琼衣扎在南京《一席》演讲中的分享。