探索生命之链:数字赋能生物学建模教学

2024-12-18王晓蕾李霞刘伟华王宇

在信息技术迅猛发展的今天,数字化融合发展已成为生物学教育教学改革的重要趋势。这种融合不仅能够提高教学效率,还能激发学生的学习兴趣,促进他们对生物学概念的理解,进而发展科学思维。然而,当前教学中仍存在学生对抽象生物学概念理解不深等问题。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)强调了科学思维的重要性,并指出模型与建模是科学思维的核心内容。模型作为一种认识手段和思维方式,能够帮助学生将抽象概念具体化,建立空间认知。笔者选取“蛋白质是生命活动的主要承担者”这一主题,探讨如何将建模与数字化教学相结合,以提升学生对蛋白质结构的理解。在ClassIn平台支持下,学生可以参与小组建模活动,实现模型的及时检验和评价,同时利用在线数据库实现蛋白质结构的可视化,逐步深化对蛋白质结构的理解。这种教学模式不仅响应了课标的要求,而且为生物学教师提供了一种新的教学参考。

下面,以高中新授课“蛋白质是生命活动的主要承担者”为例,详细介绍如何通过信息技术与生物学教学的深度融合,实现建模教学的创新,帮助学生发展科学思维,提升结构与功能观。

一、信息技术环境下生物学建模教学构思

学生在学习“蛋白质是生命活动的主要承担者”这一章节之前,已经掌握了蛋白质的消化产物是氨基酸、蛋白质基本构成以及“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”的实验等知识。然而,由于学生尚未接触有机化学,氨基酸如何形成蛋白质的过程对他们来说显得抽象且难以理解。笔者从氨基酸的结构通式出发,使用球棍模型构建氨基酸分子模型,模拟脱水缩合形成多肽,再形成蛋白质;围绕核心问题引导学生思考,逐步深化对氨基酸形成蛋白质过程的理解[1]。学生分组合作建模,体验科学思维过程,进而掌握基于模型的学习方法。

(一)氨基酸结构建模活动

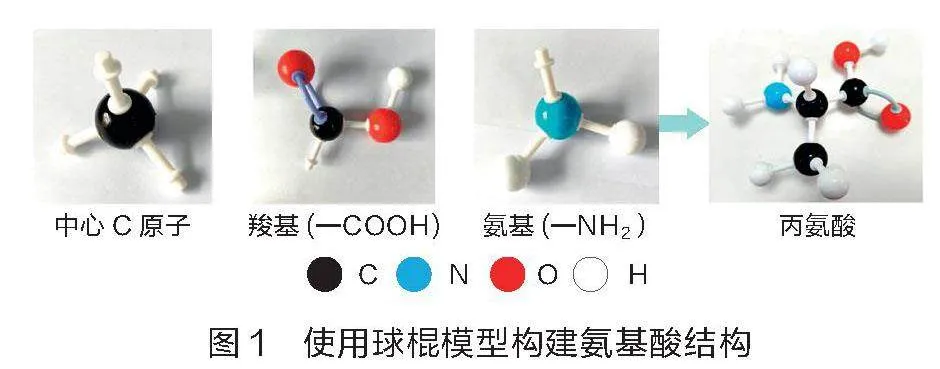

笔者引导学生基于初中生物学知识,建立大分子的蛋白质与小分子的氨基酸之间的关系。学生观察几种氨基酸的结构式的图片,归纳这些氨基酸分子结构的共同特点,找出特征基团,结合信息技术活动(如以特征基团作为组件设计拖曳游戏来构建氨基酸结构等),将复杂的知识简单化,抽象出其本质属性,构建出氨基酸分子的结构通式。每组学生对照21种氨基酸结构式,使用球棍模型构建氨基酸(如图1),对氨基酸结构就有了更加真切完整的理解和感悟。

(二)多肽形成过程建模活动

学生学习科学史,了解到英国科学家桑格在1953年测得牛胰岛素分子全部氨基酸的排列顺序,牛胰岛素由两条链组成(如图2),分别为A链和B链,它们由51个氨基酸分子组成,其中A链含有21个氨基酸分子,B链含有30个氨基酸分子。

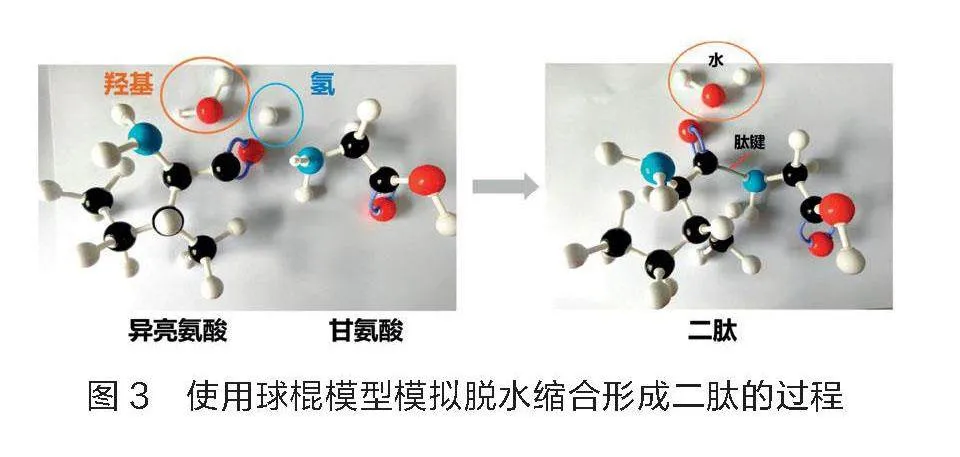

学生继续进行组内和组间的合作与讨论,将已经建模得到的氨基酸球棍模型,按照胰岛素A链的氨基酸序列,逐步模拟脱水缩合形成二肽(如图3)、三肽……多肽的过程。笔者借助ClassIn平台,实时分享学生建模进程,放大建模时原子间、基团间、脱水缩合过程细节,实时高效地进行建模评价与修正。

(三)蛋白质结构多样性探讨活动

笔者提出问题,引导学生思考。“我国科学家在合成结晶牛胰岛素的时候,将这21个氨基酸分子形成A链的过程中有可能合成出多少种多肽?A链和B链形成二硫键时有多少种组合的可能?这两条链最终能够形成的胰岛素蛋白质的空间结构是特定的吗?”为探究“蛋白质结构多样性的原因”,笔者还组织学生分工与合作,让学生根据自己的想法完成不同肽链的建模。同时,利用RCSB PDB蛋白质结构数据库,建立对蛋白质分子空间结构及其多样性更加立体、直观的认识。

在整个教学过程中,笔者围绕“蛋白质是生命活动的主要承担者”这一核心问题,一步步推进小组活动(如图4),引导学生建模。在建模活动中,笔者让学生多思考、亲身实践,深入理解知识。学生通过完成学习任务、组间互评、根据反馈修正模型等活动来发展和拓宽科学思维。

二、数字建模创新实践

(一)信息技术环境下教学资源的丰富性

信息技术与课堂教学深度融合,是提高课堂教学效率的重要途径,是数字化时代人才培养的需要,有助于学生高效建模。教师整合信息技术,使得教学不再局限于教材内容,而是拓展到更广阔的资源领域。教师根据学生需求,及时地引入文字、图片和视频等教学材料。在这种共享的环境中,学生不仅能够完成建模任务,而且能在信息的交流与合作中得到全面发展。

课前,笔者利用“问卷星”测评学生对关于蛋白质知识的了解程度,利用Word文档提供阅读材料,鼓励学生阅读、分析,归纳信息,以此锻炼学生的阅读和分析能力。课堂上,首先聚焦于归纳蛋白质的功能,让学生用PPT展示预习成果,用以提高学生的主体参与感,促进学生之间的互动交流,帮助他们巩固与内化知识。然后,为了让学生更深入地了解科学史并增强民族自豪感,笔者分享了关于合成结晶牛胰岛素的视频资料,同时引导学生分析科学家遇到的难题及其解决问题的态度与方法,以此培养学生的科学精神。随后,笔者分享氨基酸的结构式图片与视频,引导学生进行氨基酸结构建模;分享脱水缩合的动态视频,让学生探究多肽的氨基酸间关系;播放蛋白质的空间结构3D动画,帮助学生理解蛋白质空间结构;利用PPT展示不同蛋白质分子的结构与功能关系,帮助学生建立结构与功能观等。课后,为了促进学生主动学习与独立思考,笔者鼓励学生自主上网查阅资料,梳理课上所学内容,并进一步思考还可以从哪些角度理解“蛋白质是生命活动的主要承担者”,巩固所学知识,提升自主学习能力和批判性思维能力。

(二)ClassIn平台助力建模教学

由于蛋白质分子结构较为抽象和复杂,教师仅凭具象化的语言和图片不利于学生理解,且学习积极性不高。笔者以动画资源、拖曳游戏、球棍模型、蛋白质数据库、3D图形旋转等多元化的方式和感性材料呈现内容,同时借助ClassIn课堂构建智慧教学环境,形成教师、学生、教材、教学媒体、教师计算机、学生计算机的联动,帮助学生理解建模材料与元素、完成建模任务、分享讨论课堂练习成果与小组笔记。在氨基酸结构建模活动中,笔者在教师端借助ClassIn平台向各组学生端电脑或平板电脑分享不同氨基酸的结构式图片,让学生使用手写板或鼠标画笔对不同氨基酸结构之间的异同进行讨论分析与批注,借助ClassIn平台实时分享,分组展示并互评。之后,为了帮助学生更好地构建氨基酸结构模型,笔者设计了基团拖曳游戏,让学生在构建氨基酸模型前充分理解所需特征基团。在分组讨论中,学生在座位展示讨论思路、做笔记。这样不仅节约时间、方便组间的评价与互动,而且有利于学生自主构建氨基酸模型。在多肽形成过程建模活动中,各组可以根据实际情况选择直接展示或借用摄像头来展示所构建的氨基酸、二肽、多肽等模型。目前常用的球棍模型尺寸较小,复杂模型的原子容易被遮挡,教师用摄像头能够很好地起到放大的作用,帮助学生更精准地找到特定的原子,并理解原子间键的连接和空间位置关系。这也使得学生在课堂上观察更便捷、清晰,讨论更加高效,建模评价更加精准,修正更加到位。

(三)蛋白质数据库助力直观认识

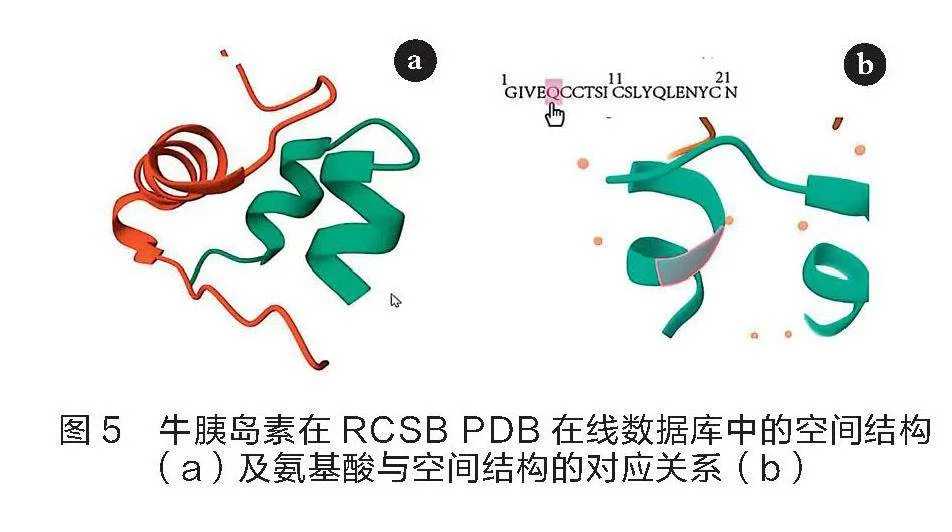

由于蛋白质分子微小,学生学习起来存在一定困难。学生借助RCSB PDB蛋白质结构在线搜索数据库[2],可高效完成探究任务,如利用数据库搜索牛胰岛素(ID :4E7T)的3D空间结构(如图5),使用鼠标拖曳、旋转可以直观观察牛胰岛素的整体空间结构,也可以点击空间结构上的任一位置,得到对应的氨基酸序列。学生借此了解氨基酸序列与蛋白质空间结构之间的对应关系,对多肽盘曲折叠形成具有一定空间结构的蛋白质的理解更加深入。

学生在理解蛋白质分子结构的多样性时,使用该数据库比对牛胰岛素和人胰岛素结构。他们比对这两种蛋白质氨基酸序列,直观地看出这两种蛋白质在空间结构上的异同,从而在氨基酸序列和蛋白质的空间结构之间建立深入而直观地理解。还有学生利用数据库查询搜索更多不同的蛋白质,思考理解蛋白质结构多样性产生的原因,进一步建立结构与功能观。

三、数字建模教学的反思与建议

在高中生物学教学中,适合在信息技术环境下采用建模教学的内容还有很多,如真核细胞结构模型、细胞膜结构模型、DNA双螺旋结构模型、转录与翻译过程模型建构、有丝分裂与减数分裂过程模型建构等。教师可以借此引导学生建构模型、使用模型、评价模型、修正模型,一步一步地完善模型的建构,发展学生的科学思维能力。同时,教师科学运用信息技术,对学生的建模作品及时评价与修正,帮助他们建立生命观念。

(一)整合数字资源创设建模情境

教师应明确课程教学目标以及需要建模的生物学概念或过程。建模教学需匹配恰当的教学内容,这样才能真正实现其意义[3]。教师做好收集、筛选工作,整合数字资源,如在线平台、文字资料、图片、视频、3D动画、模拟软件等,运用数字资源创设建模情境,辅助建模教学[4]。

(二)妙用平台实施及时有效的建模评价

在传统的生物学建模教学中,评价环节教师常常面临时效性和精确性的挑战,而这些及时的评价对于学生的学业进展、激励学习热情以及教学内容的调整都极为重要。建模活动本身包含复杂的思维和创新解决方案,且过程漫长,涵盖了从数据搜集到模型构建、验证和修正等步骤。特别是在高中生物学领域,模型往往精细且涉及微观结构,使得学生在讲台上展示成果时效果不尽如人意。在有限的课堂时间内,教师难以确保每位学生都能清晰地展现建模过程和成果,导致师生之间、学生之间无法进行及时且全面的评估,影响了教学效果。应用信息技术之后一系列问题将迎刃而解,不仅能够高效地提供建模所需的资源,还能收集和处理学生的建模数据,确保评价的及时性和准确性。此外,教师利用多种可视化手段,使学生能够更直观地理解建模的全过程及其成果。以ClassIn平台为例,教师利用平台支持的音视频实时互动、屏幕共享、分组讨论、自定义评分显示、作业与测验反馈、课堂录像回放等功能,极大地促进了实时交流和指导,使建模过程的细节展示更加清晰,互动氛围更加积极,同时也能更准确地反映学生的建模能力和素养。

(三)巧用数据库与软件使生物大分子结构可视化

目前已经涌现一批权威的生物学数据库,如美国国家生物技术信息中心、PubMed、RCSB PDB蛋白质结构数据库等,以及PyMOL、Chimera、VMD等生物大分子可视化软件。学生动手操作数据库和可视化软件,参与查询、下载、可视化探究,亲身体验生物学数字建模的过程,有助于培养实践能力和科学探究精神,深刻理解生物大分子的结构特征和功能关系。

(四)融合信息技术促进课堂互动

信息技术与课堂教学深度融合,是提高课堂教学效率的重要途径,是数字化时代人才培养的需要。数字化技术的应用有助于增进生物学教学课堂互动,如师生互动、生生互动、人机互动等[5]。教师不但需要对知识体系有正确的认识和理解、熟练掌握信息技术技能与多元方式,而且对互动内容的选择和设计也要仔细斟酌。教师应充分运用信息技术,巧妙地将其与课堂教学融合起来,以学生为主体,优化教学过程,促进课堂互动,激发学生兴趣、提高学生参与度,帮助学生建立生命观念,达成深度学习目标。

通过上述教学构思与实践,我们可以看到信息技术环境下生物学建模教学的潜力和效果。采用这种方式教学不仅能够提高学生的科学思维和实践能力,还能够促进学生主动学习、深度学习。随着信息技术不断发展,我们可以预见,未来的生物学教学将更加多元化、个性化和高效化。

注:本文系国家新闻出版署出版融合发展(人教社)重点实验室、人民教育出版社人教数字教育研究院2022年度重点课题“基于数字资源与技术的生物学科教学创新实践研究”(课题编号:RJA0222002)的阶段性研究成果。

参考文献

[1] 唐创强.“蛋白质是生命活动的主要承担者”问题驱动教学设计[J].中学生物教学,2022(33):61-64.

[2] 刘伟华,李霞,何彬,等.聚焦生命观念的线上教学:以专题复习课“胰岛素的前世今生”为例[J].中小学数字化教学,2023(1):3-27.

[3] 赵萍萍,李秋石,刘恩山.生物学建模教学设计误区分析及启示[J].中学生物教学,2021(12):44-48.

[4] 赵萍萍,刘恩山.生物学建模教学研究进展及启示[J].生物学通报,2015 (1):19-23.

[5] 丁学.信息技术环境下高校课堂教学师生互动路径的探索[J]. 山东电力高等专科学校学报,2022(5):68-70.

(作者王晓蕾、刘伟华系北京景山学校教师;李霞、王宇系北京市东城区教育科学研究院教研员)

责任编辑:祝元志