数字化实验创新助推植物蒸腾作用本质探究

2024-12-18宋雯贺宇祁万军

在初中生物学教学中,探究植物蒸腾作用的本质是一项重要内容。尽管教师演示经典实验能让学生直观观察植物蒸腾作用的现象,但是对于蒸腾作用的具体发生场所及其影响因素的深入探究仍有不足。为弥补这一缺陷,笔者提出了一种结合宏观现象与微观结构观察的教学方法,即利用多功能数码显微镜和传感器,将数字化实验应用于植物蒸腾作用的教学中。这种方法不仅能够使学生更深入地理解蒸腾作用的本质,而且有助于培养他们的探究实践素养。《中小学实验教学基本目录(2023年版)》推荐的“植物的蒸腾失水”和“探究植物气孔的数目和分布”两个实验对于学生认识蒸腾作用的主要场所和重要意义具有积极作用,但这些实验存在耗时长、受环境影响大、过程不可视等问题。笔者整合实验内容,调整教学顺序,从宏观到微观、从定性到定量,帮助学生深入探究蒸腾作用背后的规律,提升他们的探究实践素养,多视角全面理解绿色开花植物的生活方式。

一、实验设计依据

精确的学情分析是实验教学设计的重要依据。教师应落实《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)提出的相关教学要求,开展实验教学助推国家课程高质量实施。初中学生正处于将日常生活经验向科学规律转化的过程中,尚未学习物理和化学,“物质和能量”的观念对学生来说比较抽象,也容易混淆。多功能数码实验室能满足学生进行梯度化实验探索、探究定量实验的需求。根据课标要求,探究植物蒸腾作用的本质是初中生物学课程“植物的生活”的重要内容。课标对其涉及的重要概念、具体内容和实施建议都有明确阐述。课标在实施建议中提到,在重视定性实验的同时,也应该重视定量实验,让学生在量的变化中了解事物的本质。因为开展定量实验可培育学生科学思维及探究实践素养。

国家发布了一系列指导性文件,对实验改进方向提出了要求。教育部发布的《关于加强和改进中小学实验教学的意见》明确要求完善实验教学体系、创新实验教学方式。《中小学实验教学基本目录(2023年版)》对于探究植物蒸腾作用的本质这一实验也提出具体要求:教师应演示“植物的蒸腾失水”实验,让学生课外分组参与“探究植物气孔的数目和分布”和“探究蒸腾作用强弱与叶片面积的关系”的实验。笔者基于学情,按照课标与教材要求,设计了一组关联性强的探究实验,从定性验证现象转化到定量探究本质,这符合生物学的发展规律[1]。

在教学中,教师常采用演示实验验证植物的蒸腾失水,提前做好实验装置让学生观察植物的蒸腾现象,再分析对照实验的变量,从而得出结论。由于该实验时间较长,教师演示过程中注重对实验结果的分析而忽视了实验过程[2]。要探究植物气孔的数目和分布对蒸腾作用的影响,教材为实验创新提供了思路。学生在阅读教材时提出问题——水是从哪儿来的呢?针对学生的质疑,笔者以学定教,探究如何创新实验。

二、实验改进与结果分析

在实验教学中,教师应关注学生能力形成的过程,做好过程性评价,培养学生独立运用所学思维和方法去分析与解决问题的能力。为优化实验教学方案,笔者针对学生的提问对实验进行改进。

改进思路(如图1):①使用多功能显微镜,从宏观现象观察转向微观结构探究,观察蒸腾作用发生的场所;②使用传感器,引导学生从定性分析转向定量探究,分析影响蒸腾作用的因素。

(一)使用显微镜从宏观转向微观,认识蒸腾作用发生的结构

基于以上改进思路,笔者设计了如下的实验教学流程:演示实验—全班探究—分组研讨—分析总结。为了切实解决学生在学习过程中遇到的问题,笔者带领生物学兴趣小组参与了一系列探究活动。在多功能数码实验室,笔者让学生使用高清双目显微镜观察绿萝叶片气孔,并且对叶片气孔结构进行观察。学生观察气孔、认识气孔,观察气孔的微观结构,验证蒸腾作用发生的场所。

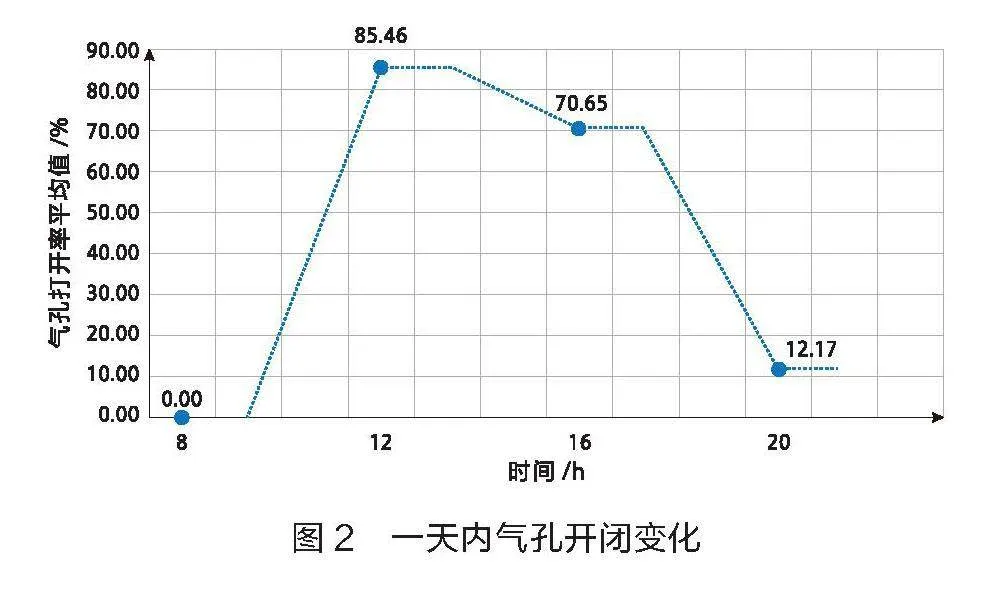

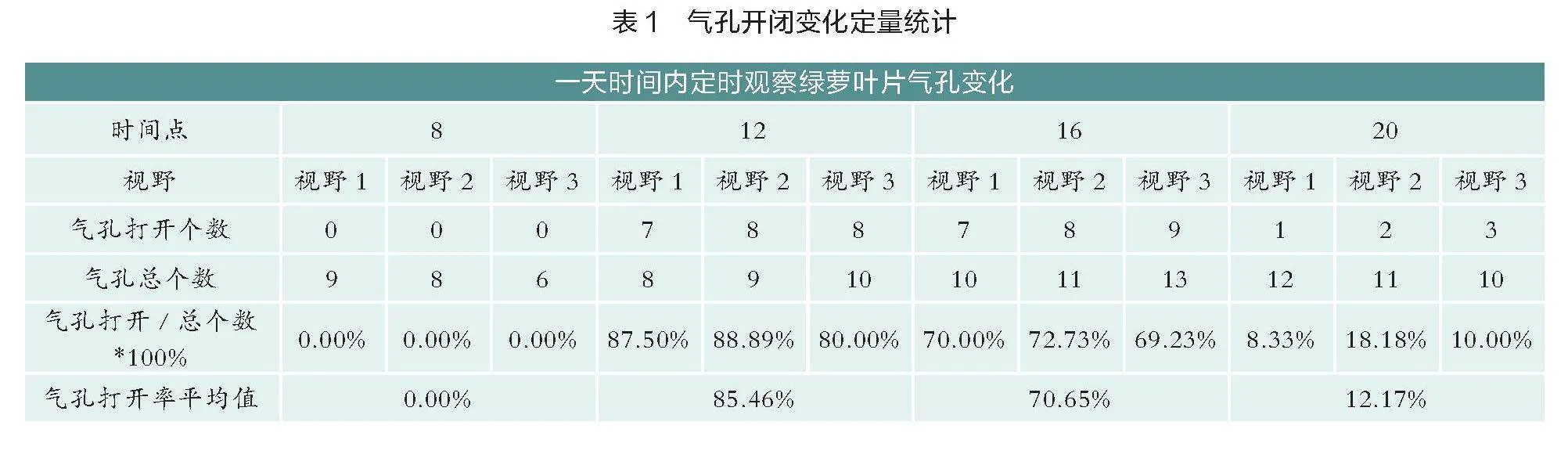

完成基础探究后,兴趣小组的同学对植物在一天内发生蒸腾作用的强度产生了好奇。于是,笔者带领学生在一天内,定时对绿萝叶片的气孔进行观察,并对气孔的开闭数量进行统计分析(见表1),以此探明气孔在不同时间段开闭的变化情况。

学生借助软件将实验统计数据可视化后,根据图像结果分析可知从8时到20时,绿萝叶片的气孔的打开率呈现先上升后下降的趋势(如图2)。学生结合实际情况,分析数据推断得出结论:植物的蒸腾作用强度在一天中的不同时刻有所不同。他们进一步分析环境中的非生物因素,并提出假说:随着时刻不同,植物的蒸腾作用强度与温度、光照强度等非生物学因素有关。

(二)利用传感器变定性实验为定量实验,理解蒸腾作用本质

在定性感知外界环境(如温度、照度等)对蒸腾作用的影响以后,学生开始思考植物的自身是否存在影响蒸腾作用的因素。学生查阅资料后发现,在教材的思考与练习上有针对叶片气孔数量对植物蒸腾作用强度影响的探究实验,于是首先对教材实验进行了验证,并且为了更加准确地得出剩余的水量,采用量筒测量,发现植物下表皮分布的气孔多于上表皮。

学生在实验过程中发现两个值得深入思考的问题:①用于密封的植物油在量筒中有些许挂壁,可能对实验结果造成干扰;②本实验耗时较长且易受环境影响。即使在天气晴朗的夏季下午进行4小时的实验,对比仍然不明显。可继续针对以上问题改进实验。

怎样才能在短时间内观察到实验现象且不受极端环境影响呢?应用传感器,问题迎刃而解。传感器是一种耗时短、可视化的精密测量仪器。不同类型的传感器可以测量不同的物理量,连接处理器和显示屏以后可以实时呈现动态变化情况。由于传感器可以连续呈现数据的变化,因此实验时间大幅缩短,受环境影响较小。本次实验中使用了光传感器、湿度传感器和压力传感器。

师生使用湿度传感器对教材经典实验进行了验证。取同一植物的四根大小相同且叶片数相同的嫩枝,在有光照的正常条件下,完成如下操作:①A组叶片未做处理;②B组叶片上表皮涂凡士林;③C组叶片下表皮涂凡士林;④D组切去叶片并在切口处涂凡士林。向四个相同的锥形瓶中加入等量清水,将四组枝条分别插入四个锥形瓶中,在瓶内水面上再滴加少量的植物油,用透明塑料袋分别套在四组枝条上,扎紧塑料袋口,保证不漏气。凡士林可用于防水,涂抹在叶片上能阻止水蒸气从气孔中散失。四组装置间的变量是气孔数量。

实验结果:A、B、C、D组的密封袋内湿度分别为91.30%、88.66%、81.33%和60.81%。由袋内湿度A组>D组可知,植物进行蒸腾作用的主要器官是叶片。植物通过叶片散失水分,增加环境密封袋内湿度。由A组>B组>C组可分析,叶片气孔的数量对蒸腾作用强度有影响,且叶片上表皮的气孔数量小于叶片下表皮,这是影响植物蒸腾作用的内因。

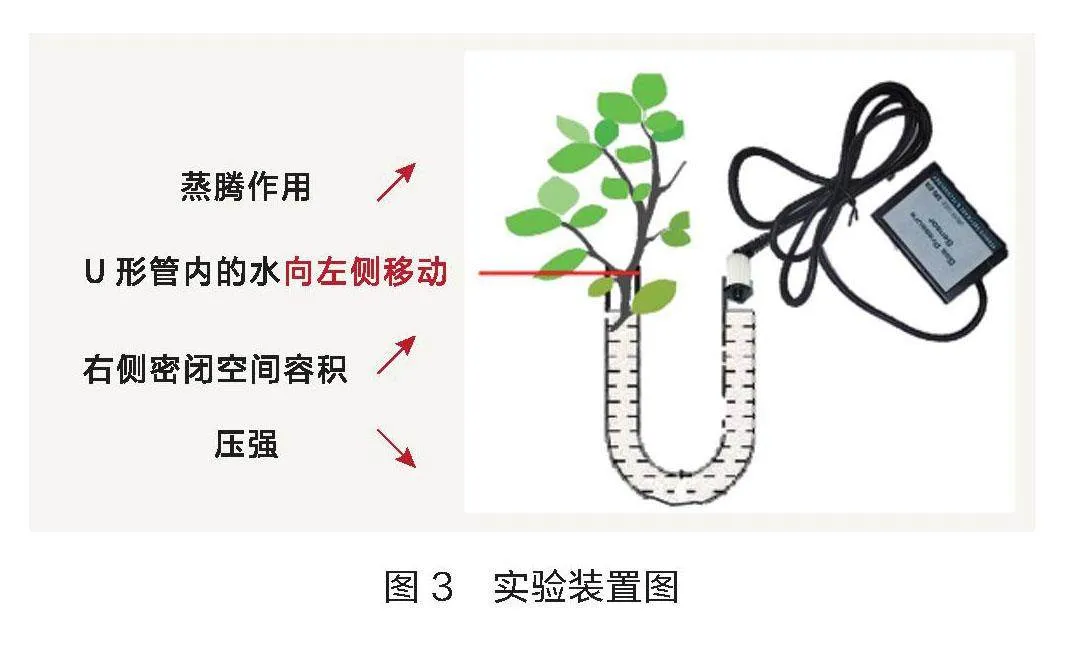

除了气孔数量及分布外,环境条件(如照度)也会影响植物的蒸腾作用。兴趣小组继续利用压力传感器和照度传感器进行了定量探究。对于该实验,我们设置了强光组和弱光组对照实验,自变量为照度(可以实时反映在照度传感器上);因变量为蒸腾作用强度(反映在压力传感器上)。在利用传感器测定光照强度对植物蒸腾作用的影响时,学生搭建了该实验装置(如图3)。当植物发生蒸腾作用产生拉力,U形管内的水会向左侧移动,此时密闭环境中U形管右侧空间变大,压强减小。压强减小的趋势越明显,说明此时蒸腾作用越强,由此可以判断照度与蒸腾作用的关系。

本实验中,学生用传感器不仅可测量精准数据,还可使用数据分析工具与显示屏同步分析并呈现,这样能够更精确地反映数据变化情况,从而更准确地分析得出实验结论。学生按照该改进方案,实现了从定性实验观察现象向定量实验探究本质的转化。学生分析实验数据发现,植物在强光和弱光下都发生蒸腾作用,但在强光下蒸腾作用强度更高。

三、实验亮点

生物学是一门基于实验探究的自然科学。为了在初中生物学教学阶段渗透对生物学核心素养的培育,教师可以在实验教学中将宏观实验与微观实验相结合,将定性实验转变为定量实验,将验证实验转化为探究实验,以此丰富和优化探究实践的方法,培养学生科学探究能力,为延展科学探究视野提供方向和思路。

科学探究在生物学教学中是一个循序渐进的过程,教师应结合具体学情,勇于尝试,寻找和挖掘更富有创设性并符合实际的实验探究活动,从而能更好地辅助教学,提升学生的科学探究能力。

(一)宏观与微观现象结合,助推学生深入理解

生物学中的生理现象是一种较为抽象的概述与表达,而生理功能的展现往往与相应的结构基础相关。在探究蒸腾作用的实验中,叶片是发生蒸腾作用的主要器官。然而,生物体的结构层次复杂,学生要想知其所以然,需要深入更为微观的结构中进行实验探究。学生利用显微镜等生物学实验仪器,可进一步探索叶片的结构,以及叶片中与蒸腾作用相关的结构基础(如气孔),甚至观察不同植物的“气孔器”及不同时间气孔开闭的状态。教师进行多组实验的重新设计与组合,利用科学探究手段,化抽象为直观,可以帮助学生深入理解蒸腾作用这一植物生理现象。

(二)实验过程与结果并重,强化学生动手实践

植物完成相应的生命活动或展现出一定的生命现象往往耗时较长。实验者借助传感器可以实时监测实验过程中数据的变化。在整个实验过程中,教师可根据实验数据的变化,引导学生进行相关分析。这样既有利于学生深度学习,又有利于自主动手实践探究,而非只观察教师呈现的单一结果。微小影响因素如何动态展示,教师利用传感器短时间内就可清晰地呈现。教师利用这一短时变化趋势,可引导学生进行相应的分析,得到与传统实验一致的结果。这样就大幅缩短了实验耗时,提高实验效率,从而延展与扩充课堂容量。

(三)定性与定量实验结合,提高学生分析能力

教师指导学生利用量筒对蒸腾作用散失水分进行测量,对四组实验分析比较,进一步说明气孔在叶片上下表皮的分布情况,将定量的实验概念结合到原本的定性实验中,扩展了实验探究宽度。此外,实验者将传感器与计算机结合,还能将不可视的实验变化过程在显示屏上转化成可视dq+ab7CA7PkQX/l1m70sg4QQ2+O44Gvqf8eVsWtZjqQ=化的曲线。教师实时准确呈现照度、压力等因素的变化情况,给学生留下深刻的印象,也更能增强实验的说服力与可信度,弥补传统实验的不足。发挥传感器灵敏度高的优势,检测实验过程中的微小变化量,有助于学生对实验的定量检测与分析,从而提高实验结果的准确性。

实验中,教师指导学生借助多功能数码显微镜将教材宏观实验与微观观察结合,对植物叶片在一天中不同时刻、不同位置的气孔形态及数量进行观察和统计,并借助湿度、压力、照度等数字化传感器将定性实验与定量实验融合,从可视化角度理解蒸腾作用的过程。数字化实验创新既能帮助学生体验科学探究的一般流程和方法,又能加深学生对生物学实验原理和概念的理解,并助其深入挖掘科学现象背后的本质,更有针对性地培养学生的科学探究能力,让学生感受技术与科学融合的魅力。

笔者对该实验整合创新,教学效果明显提升:学生在短时间内观测到蒸腾作用强度的变化,并观察到使其发生变化的结构,理解了复杂的植物生物作用的实质。数字技术的合理创新应用,有利于学生构建生物学概念建构,让学生借助科学事实对抽象的原理有更深刻的认识。在不断尝试中,教师还需要优化实验教学逻辑并拓展深度,帮助学生更有效地理解概念本质、促进探究实践、建立科学思维。

参考文献

[1] 张莉.传感器在高中生物学实验教学中的应用[J].生物学教学,2009(6):47-49.

[2] 徐水莲.依托数码显微互动系统开展生物学定量实验的探索[J].生物学教学,2020(8):48-50.

(作者系四川省成都市七中育才学校教师)

责任编辑:祝元志