油茶提质增效栽培技术与病虫害防治措施

2024-12-18李迪炜

摘要:随着社会经济的迅速发展,人们对食用油的需求也越来越大。油茶是我国重要的木本油料树种,营养价值高,经济效益高,生态效益好。近年来,油茶产业得到快速发展,但生产中普遍存在着产量低、品质差、病虫害严重等问题,严重影响了该产业的可持续发展。本文以广西河池市宜州区的油茶种植为研究对象,探讨了油茶提质增效的栽培技术以及病虫害防治措施,旨在为提高油茶产量和质量提供参考依据。

关键词:油茶;提质增效;栽培技术;病虫害防治

油茶是我国特色木本油料植物,生长周期长,产量稳定,经济效益高。茶油中含有丰富的不饱和脂肪酸,维生素E,植物甾醇等多种营养物质,是一种极具营养价值的油料作物。但由于油茶树的生长周期较长,其产量受到诸多因素的制约,如品种、栽培技术、病虫害等。为解决上述问题,本文提出提高油茶产量和质量,促进油茶产业可持续发展的有效途径,以供参考。

1 实验基地概况

目前广西河池市宜州区已有安马中洲油茶、宜州区林科所、流河林场等几个较大的油茶种植基地。基地本着“绿色、生态、高效”的经营理念,主要从事油茶种植、加工和销售,着力打造优质油茶,促进地方油茶产业的可持续发展。宜州区属亚热带季风区,四季分明,光、雨条件好,是发展油茶的理想地区。基地以红壤性土壤为主,具有较高的有机质含量和较好的酸碱度,适宜于油茶的生长。目前宜州区主要以种植‘岑软’系列油茶为主。

2 油茶提质增效栽培技术

2.1 林地选择与整理

(1)选择适宜油茶生长的林地条件

所选地点为亚热带、温带多山或低丘,海拔500~1 000 m,具有温暖湿润、阳光充足的气候条件。选择土壤肥沃,排水良好,pH4.5~5.5,适宜红壤、黄壤、紫色土等[1]。在植被状况下,选择具有较高植被覆盖率和丰富生物多样性的林地,既利于油茶的生长发育,又能减少病虫害。选择离水源较近且易于灌溉的林地,保证油茶生长对用水的需要。

(2)林地清理与整地方式

为了给油茶的生长提供有利条件,对林区内的杂草、灌木、藤类和病虫危害较大的林木进行了清理。在坡度较大的区域,为了减少土壤侵蚀和提高土地利用效率,采取了水平梯法;在坡度不大的区域,为了保护土壤结构和降低侵蚀,可采取坡梯法。对有良好水源的地方,可采取沟耕法,增加土壤湿度,对油茶的生长有促进作用。在土质肥沃,排水良好的地方,应采取深翻、整地等措施,以改良土壤结构,培肥

地力。

2.2 品种选择与种wmQK/LfzVCkJy7eeFCQ1rw==苗培育

以提高产量和经济效益为目标,选用适合当地的气候和土壤条件,有较高的抗逆能力的高产油茶品种。选用油茶籽油含量高、质量好的油茶籽。筛选出繁殖系数高、繁殖方便的油茶新品种,为油茶育种提供了便利。根据各地的实际条件,选用了‘岑软’系列2号、3号、24号油茶,同时进行香花油茶的小规模种植试验,这些油茶具有较好的适应性和较高的油脂含量和质量[2]。选用成熟饱满,无病虫害的油茶籽,经灭菌和发芽处理后,对其进行处理。播种方法以2~3 cm的穴播法进行。要注意保持土壤的水分、及时施肥和预防病虫害。幼苗长至30~40 cm时,即可移栽。在此基础上,开展油茶良种选育及良种繁育,以期实现油茶的高产优质。

2.3 种植密度与配置

根据土壤、气候、品种等因素,参照有关资料,结合试验数据,对适宜的种植密度进行了初步的选择。对不同种植密度下的油茶长势及产量进行了观测,以确定适宜的种植密度。植物配置模式是指油茶树栽植时,所采用的布局方法。采用行列式种植,有利于通风和透光,减少病虫害的发生,但产量偏低;三角形有利于增产,但是通风和透光性能不佳,同时也增加了病虫害的发生率。可采用一种在行列式与三角形中间的正方形,其生产与生长情况比较均衡。根据土壤、气候和品种等因素,与农艺措施相结合,选用合适的栽植方法,在充分考虑油茶生育期及产量要求的基础上,对苗木配置模式进行适当的调整,以改善植物配置的效果。在实践中,要根据具体条件,综合各方面因素,合理地确定栽植密度及栽植方法,提高油茶的高产优质。

2.4 抚育管理

(1)幼林抚育措施

经常清理林地中的杂草,使土壤变得更疏松,这对油茶树的根系有很大的好处。主要有人工拔除和化学除草两种。在适当的时候,要及时剪除弱枝、十字枝、内向枝,使树形整齐,提高光合效率。需要注意的是,还需要在冬天或春天进行整枝。

(2)成林管理技术

采用深翻、增施有机肥和覆膜等方法,改良土壤结构,培肥地力。在此期间,要做好排水工作,避免涝害。通过对林分密度、生长情况的分析,采取适当的疏伐措施,达到调整林分结构、改善林分质量的目的[3]。在进行间伐的时候,应选用健康、长势较好的林木,以保证林分的正常生长。

2.5 施肥管理

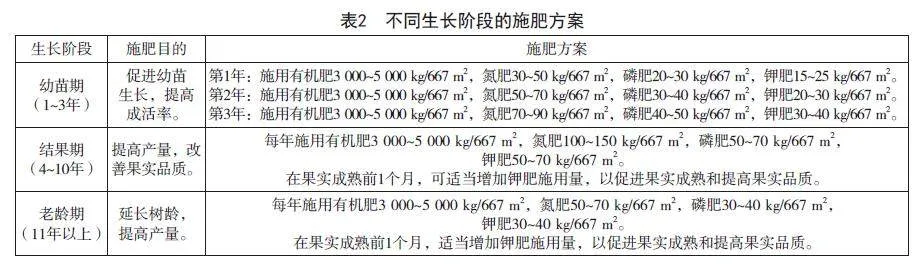

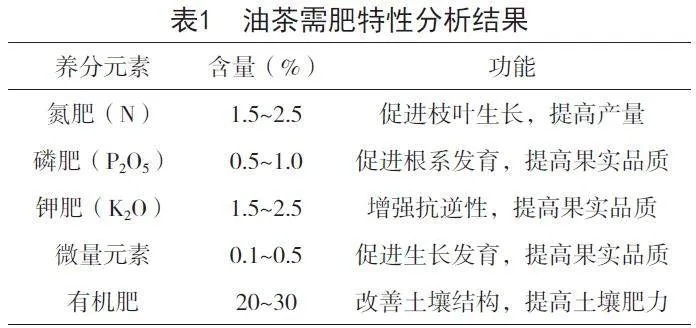

油茶需肥特性如表1所示,油茶对氮、磷、钾的需求很大,氮是影响油茶生长的主要因素,施磷可改善油茶的品质,施钾可提高其抗逆能力。油茶对微量元素的需求量也比较大,主要有铁、锌、锰等,其中锰是影响油茶生长与品质的主要因素。油茶对有机肥的需求量很大,施用有机肥可以改良土壤结构,培肥地力,对油茶的生长发育有促进作用。实验区不同生长阶段的施肥方案如表2所示。

2.6 水分管理

茶对水分的需求较为敏感,茶树生长的最适湿度应该是15%~25%。土壤含水量偏高或偏低,对油茶的生长发育有一定的不利影响。油茶喜欢潮湿的环境,但是不喜欢水。油茶生长期对水的需求很大,特别是开花和结果期,缺水容易造成落花落果,严重影响油茶的产量[4]。在干旱和高温条件下,油茶对水的需求也随之增大,因此需要进一步加强对水的管理。

针对不同生育时期、不同天气情况,采取不同的灌水方式。在生长旺盛、开花旺盛的时期,要加大灌水的频率,使土壤保持湿润。为提高节水灌溉效益,采取了滴灌和喷灌等节水灌溉措施。灌水要适度,防止因灌水过多造成土壤板结,根系缺氧。对油茶树进行合理的排水设计,保证油茶树的排水通畅。在油茶园修建排水沟,及时排干多余的水分。在雨季到来之前,做好排水系统的检查与维修工作,保证其能够正常工作。在地势较低的地方,可以修建排水井,以减少地下水的损失,从而达到防治水土流失的目的。

3 油茶病虫害防治措施

3.1 主要病虫害种类及发生规律

油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶叶枯病以及油茶的根肿病。油茶疫病的发生与气候、土壤和树势有很大关系。当温度高、湿度大、通风不良时,发病更重。发病时间一般以1~2年为一个周期,但也有些病害,如油茶炭疽病、油茶白粉病等,只要条件合适就可以连年暴发。发病后在油茶叶、枝、果等部位产生病斑,油茶发病轻,则产量低,品质劣变;重则枯死。

油茶的主要害虫有油茶尺蠖、油茶叶螨和油桐象、油麦蓟马、油麦蚜等。油茶害虫的发生与气候、树势和植被状况有很大关系。在温暖、潮湿和树势衰弱的环境中,害虫的危害更重。其中一些害虫,如油茶尺蠖、油桐尺蛾等,在合适的环境下,可以连年暴发。害虫主要在油茶叶、枝和果上产生蛀洞。虫害是影响油茶产量和品质的重要因素,严重时可造成油茶枯死。

3.2 病虫害防治方法

(1)农业防治措施

油茶树要经常修剪,及时剪除病弱枝、枯枝、过密枝,改善通风透光状况,减少病虫害的发生。在冬季或病虫害高发时,对园内落叶、病枝、果实等进行彻底清除,并进行集中销毁,以降低害虫越冬率。

(2)物理防治方法

通过对害虫的趋光和趋化性的研究,设计灯诱和性信息素诱集等诱捕器,以达到减少害虫虫口的目的。利用油茶树害虫对黄、蓝光比较敏感的特点,通过设置黄板诱杀害虫,减轻油茶受害程度。

(3)生物防治技术

引进或保护天敌,例如捕食性天敌、寄生性天敌,利用天敌捕食或寄生来减少害虫种群。也可利用细菌、病毒和真菌等生物杀虫剂来控制害虫,降低化学杀虫剂的使用量。

(4)化学防治的注意事项

在对农业生产不造成危害的基础上,可根据病虫害的种类、发生程度及防治目的,选用适宜的化学药剂,但要避免盲目使用。在病害发生的早期或临界期采取综合控制措施,可以有效地控制病害的发生。要严格按照说明书上的要求,防止滥用,保证农药使用的安全、环保。

3.3 病虫害监测与预警

对油茶树进行人工观测,对其生长情况、叶、果等部位进行检测,可以及时发现病虫害。在试验基地选择典型样方,定期开展病虫草害调查,掌握病虫危害及分布规律。对所收集的害虫样品进行室内检验,以明确其种类及危害程度。在春季,每个月要对重要的几个阶段如萌芽期和开花期等进行监测;在夏季,特别是在高温和多雨的季节,应每周对害虫和害虫进行监测;在秋季,以果实成熟阶段为重点,每个月对害虫和虫害进行监测;冬季也要加强对病虫草害的监测,特别要加强对害虫的越冬防治。通过建立病虫害数据库,对试验基地病虫害发生的种类、时间和程度等进行统计和分析,为今后的预警工作做好准备。通过建立害虫早期预警指数,可以在此基础上,对各主要害虫的发生范围、密度和危害程度进行预测。可以运用数理统计、人工智能等技术,构建一种新的气象灾害早期预警模型,用于预报气象灾害的发展趋势,加强对病虫害的监测,及时掌握病虫害的动态。应加大对农作物病虫害的预防和控制能力的培训,加深农民对农作物病虫害的认识。要与科研机构和技术推广机构进行协作,积极推广农业生产中的先进技术。

4 油茶栽培技术与病虫害防治的实施效果

4.1 油茶生长状况分析

对当地几个较大的油茶基地的油茶树进行了测定,结果表明,该试验基地的树高平均为5.2 m,比栽植前增加1.5 m;试验基地的油茶苗平均直径为30 cm,比栽植前高出10 cm;试验基地油茶树的叶片面积为0.5 m2,比移栽前提高0.2 m2;试验基地的油茶树平均产5.8 kg/667 m2,比栽前增产2.4 kg。

4.2 油茶产量分析

试验基地的油茶单产达580 kg/667 m2,比试种前增产120 kg/667 m2。试验基地的油茶生产状况稳定,3年平均产500 kg/667 m2。试验基地的油茶产量逐年增加,并有望在今后的发展中取得更大的突破。

4.3 病虫害防治效果分析

在试验基地进行了主要病虫害综合防治,确保了试验基地油茶的高产,减少了病虫害的危害。通过生物防治、化学防治及物理防治等措施,使油茶疫病得到了较好的控制。该病的发病率逐年下降,发病率在5%左右。通过生物、化学、物理等综合防治措施,使油茶病虫害得到了较好的控制。近几年,害虫发生的频率呈下降趋势,年均下降3%左右。

5 结论

研究油茶提质增效栽培技术与病虫害防治措施具有重要的现实意义。本文探讨了油茶的优质高效栽培技术和病虫害防治对策。通过筛选优良品种、优化加工工艺、加强质量检测,以改善油茶籽油质量,达到增产的目的。同时,采取生物防治、物理防治和化学防治相结合的综合防治措施,有利于对病虫害的防治,有效保障油茶树的正常生长。

参考文献

[1] 张昆.全国人大代表、福建永泰县希安油茶专业合作社理事长卢玉胜扩面提质增效促进油茶产业高质量发展[J].农村工作通讯,2023(6):38-39.

[2] 毛慧娟,董爽.常山县“三化”推动油茶产业提质增效[N].衢州日报,2022-10-14(001).

[3] 方春英,唐怒娇.油茶无患子:科学管护产业升级提质增效[N].贵州日报,2022-06-13(006).

[4] 刘娟.立足优势推动光山油茶产业提质增效[J].乡村振兴,2021(10):63-64.