乡村振兴背景下大学生农村创业教育策略分析

2024-12-18吴海礁

摘要:人才振兴是乡村振兴的基础,也是全面建设社会主义现代化国家的必然要求。地方高校是培养人才的摇篮,如何引导大学生积极参与农村创业,成为教育领域的热点议题。本文探讨了地方高校大学生农村创业教育的理论与实践,提出了相应的策略,为推进乡村振兴和大学生农村创业教育提供参考。

关键词:乡村振兴战略;大学生;农村创业;教育策略

乡村振兴是我国为解决“三农”问题,加快实现中国式现代化而实施的重大战略。要加快发展乡村新质生产力,扎实推进高质量发展,实现共同富裕,关键在人,人才振兴是乡村振兴的基础,也是稳步推进中国式现代化的应有抓手。在此背景下,大学生农村创业教育成效和实践能力成为社会焦点。大学生具有较高的知识水平和创新能力,通过农村创业教育,可以引导和鼓励更多的大学生到农村地区创业,为乡村振兴提供人才支撑和智力支持。因此,研究大学生农村创业教育的现状、存在问题及其原因,并提出相应的对策建议,对于推进乡村振兴和大学生农村创业教育具有重要意义。

1 大学生农村创业教育存在的问题及原因

1.1 大学生农村创业教育存在的问题

一是创业教育的覆盖面较窄,目前仍有许多高校没有开设相关的课程和培训项目;部分高校虽然将创业教育列入人才培养方案作为必选的课程,但在专业、行业方面缺乏针对性。二是创业教育的质量有待提高,一些高校缺乏专业的师资力量和教学资源,导致教学质量不高,甚至部分教师只是纯课堂理论教学,自身缺乏创业或企业的实践经历。三是大学生农村创业的环境和条件仍需改善,资金、土地、人才等关键要素供给不足,尤其在新冠疫情后,社会经济发展都面临一定的难处和就业压力,制约了大学生在农村地区的创业发展。

1.2 大学生农村创业教育存在问题的原因

大学生农村创业教育存在问题的原因涉及多个方面,在一定程度上阻碍了大学生农村创业的积极性与实践效果。

1.2.1 创业教育导向不明确,理念落后

许多高校虽然已将创业教育纳入学生培养计划中,但并未将其置于重要位置,只是作为公共基础课的教学任务来完成。创业教育的导向不清晰,缺乏先进且成熟的教育理念,导致教师与学生对创业教育的认知不足,使得创业教育趋于形式化,大学生难以形成对创业的明确概念,往往认为“毕业的最好出路就是就业找工作”,缺乏对乡村创业的针对性正确教育和认知,一提到乡村就产生“落后、不便、脏乱”等心理排斥,向往城市生活,从而也缩小了自身的就业渠道,难以有效激发学生的创业热情。

1.2.2 创业教育师资力量薄弱

创业教育课程的质量很大程度上取决于教师的素质与经验。然而,目前许多高校存在创业课程专职教师少、兼职教师讲课多、授课教师经验不丰富等问题,部分教师自身缺乏创业或企业履历和经验,对乡村生活认识不足,只是纯粹的课堂理论讲授,导致创业教育课程水平参差不齐,难以为学生提供高质量的教育和指导。

1.2.3 创业教育内容与实际需求脱节

当前的农村创业教育往往侧重于理论知识的传授,忽略了实际操作技能的培训。大学生在创业过程中不仅需要了解创业的基本理论,更需要掌握市场调研、项目策划、资金筹措等实际操作技能。然而,高校创业教育内容的实用性不强,难以满足大学生的实际需求。

1.2.4 与农村的实际结合不紧密

农村创业具有其特殊性和复杂性,需要深入了解农村的经济、文化、社会等方面的特点。然而,目前的农村创业教育往往缺乏对农村实际的深入研究,导致教育内容与实际需求存在较大的差距,使得大学生在创业过程中难以融入农村生活环境、人文环境,也难以解决农村的实际问题。

1.2.5 政策宣传与落实机制不完善

政府从顶层设计上为大学生的农村创业提供了许多优惠政策,但由于宣传等多方面原因,很多大学生并不掌握细节,执行过程走样,如项目审核流程过多、手续繁琐等,提高了创业者的时间等成本,打击了创业积极性[1]。这些问题使得大学生在创业过程中难以充分利用政策优势,降低了创业的成功率。

2 大学生农村创业教育的实施策略

尽管大学生到农村创业就业前景广阔、意义重大、价值突出,但是针对大学生农村创业教育存在实际问题和诸多挑战,通过实地调研、实际案例的分析,结合主客观因素,为了推进大学生农村创业教育,提出以下实施策略。

2.1 加强创业教育课程体系建设

高校应根据乡村振兴战略的部署,结合农村实际情况,加强开发针对性强的创业教育课程,包括创业理论、创业技能、创业实践等内容,针对不同专业特点,进行项目化课程设计,考虑通过本专业特性赋能农村创业,从而激发专业社会服务功能。如:

(1)李纪珍[2]教授的创新创业教育课程体系研究,提出了区分普及性与专业性的创新创业教育,强调由创意到创新再到创业的螺旋上升和递进发展逻辑,参考了欧美创业型大学理论与实践、德国慕尼黑工业大学建设创业型大学的成功经验,以及《美国创业教育国家内容标准》(2016版),建立了循序渐进、特色鲜明、通专结合、精准给力的创新创业教育课程体系,如图1所示。(2)实践导向型的大学生创业教育体系,强调了将创业教育课程与创业实践相结合的重要性,并总结了创业教育中可能出现的十大问题,提出了基于实践导向的创业教育体系构建思路,如图2所示。(3)成立乡村振兴学院,重点推进人才培养。福建农林大学不但成立了乡村振兴学院,还设立了乡村振兴班,由“三农”问题专家、当代乡村建设的引领者温铁军教授发起,由福建农林大学乡村振兴学院联合北京大学乡村振兴中心、中国人民大学可持续发展高等研究院协同举办,旨在响应中央关于推动实施生态文明与乡村振兴战略的号召,致力于培养具有宽广的国际视野、坚实的社会责任担当、“三农”品质教育、跨学科综合应用和解决在地化实践问题能力的“新农科”人才[2],在乡村振兴班学生遴选、培养模式探索、师资力量配置、课程设计、就业优惠政策等方面都进行大胆创新,走出了一条符合国情、省情的大学生农村创业教育新路径。福州软件职业技术学院成立数字乡村振兴学院,重点研究结合数字相关专业如何赋能乡村振兴,怎样推进学生的农村创业实践。

2.2 建立完善的创业教育师资队伍

高校应加大对农村创业教育师资队伍的培养和引进力度,吸引更多具有丰富创业经验和教学经验的教师参与农村创业教育工作。例如,应针对农业高校的特点,重视师资队伍的共建共享,扩充师资规模,提升教育教学水平,并开展师生同创的创业指导。同时,投入一定资源以保障兼职教师的待遇,从而有效加强农业高校创业教育师资队伍建设。一项针对100所双创示范高校的研究指出,当前高校创业教育师资队伍建设取得了显著成效,但也存在教师数量不足、结构不合理、遴选、培养和激励措施不够完善等问题。上海理工大学在创新创业教育师资队伍建设方面,强调了顶层设计、制度保障和发展平台的重要性。该校的实践表明,理念引导、投入基础、能力提升是构建有效师资队伍的关键要素。

2.3 加强校企合作和实践教学

高校应与企业建立紧密的合作关系,共同开展农村创业教育项目和实践教学活动,为学生提供更多的实践机会和创业资源。

(1)共建共享实践基地。高校应主动作为,与地方政府、农业企业、农民合作社、家庭农场等建立合作关系,共同建设实践基地,为学生提供真实的农村创业环境,让学生沉浸式体验,在实际操作中学习农业技术和企业管理。例如,清华大学与河北省政府合作,共建“清华大学—河北雄安新区实践基地”;浙江农林大学与多家农业企业合作,共建现代农业实践基地;西北农林科技大学与当地农民合作社共建实践基地,学生可以在农场实地操作,直接参与合作社的农业生产和管理,了解农业生产的全过程,学习现代农业技术,合作社也能从中获得技术和人才支持。

(2)多元化实践内容。实践基地提供多样化的实践活动,如农业种植、养殖、农产品加工、乡村旅游、电子商务等,以满足不同学生的创业需求。例如,云南大学何永群的“红岭金”项目通过养殖豪猪带动了3 411户贫困户脱贫,在新冠肺炎疫情影响豪猪养殖后,依托云南大学的创新创业项目转型家禽养殖、菌菇种植和乡村旅游,创收529.7万元,带动近2 000人就业,激励了近百名云南大学学生加入。井冈山大学的“百年好合”项目、潘维农业种植专业合作社、齐晓景的展翼农民专业合作社都是大学生通过结合自身所学知识和农村实际需求,在农村创业取得了显著成就,其成功不仅体现了个人努力和创新精神,也显示了创业教育在培养实际操作能力和创业精神方面的重要性。

(3)专业导师指导。实践基地应配备具有丰富农村创业经验的导师,为学生提供专业的指导和咨询,帮助学生解决在创业过程中遇到的问题[3]。如,福建农林大学在乡村振兴学院的建设和发展中,对专业导师的邀请和配置体现了其对于乡村振兴教育和研究的专业性和深度。全国著名的“三农”问题专家温铁军教授担任院长。温教授的加入不仅提升了学院的研究和教学水平,也为学生提供了与知名专家学习和交流的机会;还有陈清西、苏时鹏、张国防、范水生等十多位博士、教授组成的专业师资团队,确保乡村振兴创业教育的高质量发展。

(4)实践与理论相结合。实践基地的教学活动应与高校的理论课程相结合,确保学生在实践中能够运用和验证所学的理论知识。福建农林大学乡村振兴学院不仅重视理论研究,还积极开展乡村振兴的人才培养和推广服务。例如,学院承担了福建省乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目,实施了服务乡村振兴的十大行动,探索形成了“五个一”社会服务模式,即围绕一个特色产业、成立一个校地研发平台、组建一个服务团队、带动一批专业合作社、助推一方乡村振兴。

(5)模拟创业项目。学生可以在实践基地尝试模拟创业项目,从项目策划、资金筹措、市场调研、产品开发到营销推广等环节,全程参与,体验创业过程。例如,浙江某高校的“农创客”模拟创业项目,让学生模拟创办一家农业科技公司,专注于开发智能农业设备。

(6)政策支持与资金投入。政府和高校应提供政策和资金支持,确保实践基地的设施完善、技术先进,能够满足教学和科研的需要。例如,2015年以来,厦门市通过政策和资金扶持高校毕业生创办新型农业经营主体55家、扶持资金达1 310万元,培养了一群爱农业、懂技术、善经营的“新农人”。他们逆行归乡,活跃在田间地头,成为现代农业发展的新生力量,他们创新创业,挑起“金扁担”,有从法律专业毕业生到“草药村”领头人的王紫娟;坚持可持续发展理念,在厦开办家庭农场的陈振于;每天观察苦瓜数小时,大家叫他“苦瓜汤”的汤永强;回到家乡创业,致力乡村振兴的林木权,受益于政策的同时也为乡村振兴注入了活血。

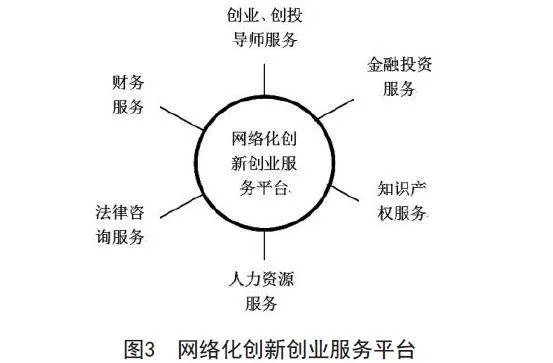

2.4 营造良好的创业氛围和文化

高校和社会各界应加强对大学生农村创业的宣传和推广工作,在校内举办各类涉农创新创业项目大赛、农产品网络直播大赛、农村创业策划书大赛、农村商业项目设计与运营大赛等;策划组织学生参加农村社会实践活动、鼓励大学生志愿服务乡村振兴;同时为大学生农村创业搭建网络服务平台,提供灵活高效的数字化信息服务、人力资源服务、金融投资服务、创业创投导师服务、财务服务、知识产权服务及法律咨询服务等[4](图3),鼓励更多的大学生投身农村创业事业,形成浓厚的创业氛围和文化。

3 结论

本文通过分析大学生农村创业教育的现状和存在的问题,提出了相应的对策建议。加强大学生农村创业教育,培养具备创新精神和创业能力的大学生是推动乡村振兴的重要举措。通过教育资源整合、实践平台搭建、支持政策制定、创业文化营造、创业能力培养、创业指导与服务、构建多元化合作机制等策略,可以有效地推动大学生服务乡村的质量,为乡村振兴提供人才支撑和智力支持。

参考文献

[1] 井文.乡村振兴背景下大学生农村创业的困境及对策[J].农业工程技术,2022,42(15):103-104.

[2] 李纪珍,王毅.《创新与创业管理(第17辑):跨学科视角的创新创业研究》[M].清华大学出版社,2018.

[3] 吴家欣,廖冰,黎灿,等.新农科背景下“乡村振兴班”模式构建与路径选择——以M大学为例[J].教育教学论坛,2022(14):89-92.

[4] 李向民.高职院校毕业生就业创业能力提升相关问题思考[J].产业创新研究,2024(2):184-186.

[5] 秦海锋.农村大学生创新创业教育实践模式研究[J].乡村科技,2018(18):2.