某山体滑坡灾害治理与稳定性分析

2024-12-17王玉婷

摘 要:以某滑坡工程勘察及灾害治理项目为研究对象,分析滑坡变形特征及形成机制。采用多种手段综合判定滑面(带)主要位于层④2-2与层④3-2的交界面,并确定滑面(带)参数,采用传递系数法确定天然工况和暴雨工况下滑坡均处于不稳定-欠稳定状态。削方后的数值计算结果表明,削方对天然工况剩余下滑力的降低及稳定系数的提高作用较好,但暴雨工况效果一般。

关键词:滑坡灾害;滑坡治理;滑面判定;稳定性分析

中图分类号: U 41 文献标志码:A

根据地质灾害调查结果可知,滑坡地质灾害数量占到总数量的70%,对生活及生产影响极大,已成为继地震及洪涝灾害后的第三大灾害类型。滑坡地质灾害的破坏作用是多方面的。首先,滑坡会导致土地坍塌、转移,给人们的生命财产安全带来威胁[1],滑坡可能会摧毁房屋、道路、桥梁和其他基础设施,造成巨大的经济损失。其次,滑坡会破坏自然环境,改变地貌结构。滑坡的泥沙、岩石和植被流失会造成土壤侵蚀和水源污染,给生态系统带来影响[2]。此外,滑坡还可能引发山洪和泥石流,进一步加剧破坏范围和程度。

为了预防和减少滑坡地质灾害的发生,需要进行地质勘察和监测,了解地质条件和滑坡危险性,采取适当的防护措施[3]。以某实践工程为例,对某山体滑坡灾害治理进行分析和研究,对其进行稳定性分析,提出相应的防护措施建议。

1 地质环境背景

1.1 地形地貌

研究区属侵蚀剥蚀丘陵地貌,区内海拔高程为100m~230m,相对高差115m,山体自然地形坡度20°~30°,坡面形态多呈凸形,上缓下陡。地表植被茂盛,以松树、灌木为主。北侧生活垃圾焚烧发电及飞灰填埋项目场地已经整平,其南侧开挖形成边坡,边坡最大高度约60m,按1∶0.5坡率分台阶开挖,每8m高做一个2m宽平台,总体坡度约60°,坡面采用锚杆挂网喷射混凝土防护,锚杆长度3m~9m(上部2~3排长9m,其余长度3m);滑坡前缘即为切坡形成的高约30m~60m的人工边坡。

1.2 工程与水文地质特征

研究区出露的地层有白垩系下统西山头组(K1x)、上更新统坡洪积层(al-plQ3)、第四系残坡积层(el-dlQ)。分述如下。1)白垩系下统西山头组(K1x)。西山头组上部为块状玄武岩,下部为灰紫色含角砾晶玻屑熔结凝灰岩。岩石风化蚀变强烈,强风化岩呈碎块状、碎裂块状,中风化岩较完整,岩质较坚硬。2)上更新统坡洪积层(al-plQ3)。物质成分为黄褐色、浅黄色,含碎石粉质粘土、粉质粘土。碎石多呈次棱角状,大小悬殊。3)第四系残坡积层(el-dlQ)。残坡积层主要分布于丘陵山体斜坡表部,厚度为0.5m~3m,山顶、山脊部位较薄,坡脚及坡面平缓地段较厚。呈黄色、浅黄色,岩性为砾砂,结构松散稍湿。

研究区地下水类型按赋存形式、含水介质和埋藏条件可分为两大类,即松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水赋存于第四系残坡积层,透水性较好,补给源以大气降水为主;基岩裂隙水赋存于基岩的风化裂隙及构造裂隙中,接受大气降水和松散岩类孔隙水补给。

1.3 区域人类活动

研究区内人类工程活动主要表现为根据工程建设需要进行山体开挖、坡脚人工切坡。因工程建设需要开挖山体至2个整平高程为117m和105m,并在场地周边山体进行坡脚人工切坡,形成高约30m~60m的开挖面,坡角约为60°,坡面采用锚杆挂网喷射混凝土防护。

2 滑坡变形特征及形成机制

2.1 滑坡变形特征

2019年7月,生活垃圾焚烧发电及飞灰填埋项目正在进行场地整平、坡脚切坡及上面部分坡面防护,场地南侧山体4号坡体出现坡面1号裂缝,滑坡开始发生。2019年10月12日,滑坡变形继续发展,坡面裂缝继续出现较大变形。2019年10月18日,4号坡体1号裂缝已经从坡脚发展到坡面顶部,且周边边坡也逐步出现坡面裂缝。2019年10月19日深夜至20日凌晨,4号坡坡体出现大的下滑变形,坡面出现大量裂缝,坡体中间出现滑坡台阶,后缘位置出现大面积裂缝区,如图1所示。

2.2 变形监测数据

2019年10月30日起对滑坡体进行应急坡面变形监测,根据10月30日到11月19日的坡面变形监测数据可以将4号坡体细分为2个小块,其一是含监测点J07、J16的块体部分,变形方向为294°方向(西偏北方向),竖向变形为沉降变形;其二是含监测点J01-J06、J09的块体部分,变形方向为256°方向(西偏南方向),竖向平均变形为上升隆起。应急阶段监测数据见表1。

2.3 滑面综合判定

4号坡体上典型4–4剖面如图2所示。

根据钻孔岩芯特性判定剖面上Z11、Z12、Z13、Z14各孔的岩芯特性、岩芯破碎的位置,确定滑面(带)位置的孔深分别为25.5m、32.0m、30.0m、31.3m。以场地滑坡主滑面(带)4–4剖面为研究对象,通过回弹仪测得剖面上Z11~Z14钻孔岩芯的回弹强度值,如图2所示。同时,通过剖面内各钻孔抗压强度曲线可以直观发现滑带处岩芯抗压强度值产生突降,产生这种情况的原因是滑面(带)由软弱夹层土或岩层破碎带形成的,因此抗压强度较低,而完整岩芯的抗压强度值均较高。综合判定,Z11~Z14钻孔滑带深度分别为24.80m、31.80m、29.40m及30.30m,滑面主要位于层④2-2与层④3-2的交界面处,4号坡体滑面(带)如图2所示。

3 滑坡灾害治理与稳定性评价

3.1 滑坡稳定性平面极限平衡法分析

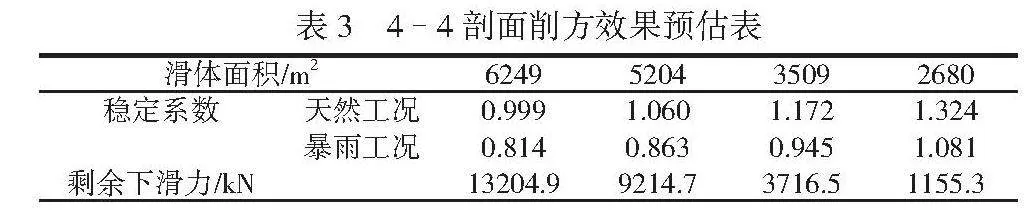

根据确定的滑面(带),采用滑动反分析方法确定滑面(带)参数。考虑滑面(带)的主滑段倾角大约为23°,内摩擦角以23°为上限,分别取23°、22°、21°、20°,采用2019年10月19日坡体出现较大变形时的坡面形态,运用传递系数法,工况采用天然工况,求出稳定系数,分析结果见表2。

表2 剖面4–4滑面(带)抗剪强度反演试算结果表

内摩

擦角 黏聚力/kPa

11 15 19 23 27 31 35 39

20° 0.897 0.916 0.934 0.953 0.971 0.990 1.008

21° 0.944 0.962 0.981 0.999 1.018 1.025

22° 0.973 0.991 1.010 1.014 1.019

23° 1.021

根据表2可知,内摩擦角值变化1°,稳定系数变化0.045~0.047,黏聚力值变化1.0kPa,稳定性系数变化0.004~0.005,表明滑坡稳定性与内摩擦角值关联度较大。综合上述分析,滑面(带)抗剪强度可能的(黏聚力,内摩擦角)组合为(15kPa,22°)、(27kPa,21°)、(35kPa,20°),建议滑面(带)抗剪强度黏聚力取27kPa,内摩擦角取21°。

3.2 滑坡稳定性综合分析

研究区域在应急处置阶段做了坡脚压脚和坡面削顶,由于压脚措施为应急的临时性措施,并且压脚部分土坡在暴雨下多处出现坡面流土、局部滑塌以及大量裂缝,因此在现状整体稳定性评价时考虑坡面削顶而不考虑应急压脚部分。使用传递系数法,分别计算天然工况和暴雨工况,4–4剖面有一定方量的削坡,滑体面积从初始的6249m2降至5204m2,剩余下滑力从原来的13204.9kN降至9214.7kN。4–4剖面计算的天然工况下的稳定系数为1.060,暴雨工况下的稳定系数为0.863,根据《滑坡防治设计规范》(GB/T 38509—2020)可知,天然工况下的整体稳定安全系数建议取1.30,暴雨工况下的整体稳定安全系数建议取1.25,4号坡体处于不稳定-欠稳定状态。

3.3 数值模拟分析

为了深入了解滑坡体应力变形特征,分析其稳定性,采用FLAC3D软件对该滑坡进行模拟,为评价其稳定性提供参考。根据研究区域滑坡的地形地貌、地质构造、结构特征及边界特征等,数值模拟选取代表性剖面4-4'剖面为研究对象建立数值模型,以对滑坡体的应力变形特征进行分析,优化模型,滑坡体采取实体单元,滑坡后缘最高点为150m,X轴长为402m,Y轴宽为50m,模型共设计77345个单元,15163个节点。模型坡面为自由表面,四周及底面采用法向约束,滑坡体基岩采用弹塑性模型,使用摩尔库伦准则,忽略构造应力作用,只考虑坡体自身重力。

数值模拟时采用边坡强度折减法,考虑边坡变形破坏准则,计算得到边坡稳定性系数为0.99。塑性区分布、最大主应力、剪应变增量、位移增量如图3所示。

由图3可知,坡体上出现了明显的塑形区贯通,由有缘延伸至坡脚高程105m处,说明坡脚开挖后边坡形成了贯通的滑动面,塑性区主要处于地层④-3与滑坡后缘的坡体上,与钻孔揭示的深层滑面位置基本一致。边坡开挖后,伴随边坡应力场的重分布,开挖坡面的最大主应力值介于0MPa~0.08MPa,开挖后坡体表面最大主应力增大,地层④-3中最大主应力发生变化,发生应力集中,由开挖前的2MPa~3MPa增至3MPa~4MPa,表明该岩层易发生破坏,产生顺层滑动。同时,由图3(c)可知,开挖后剪应变主要发生在地层④-3和滑坡后缘中,表明发生了顺层滑动,开挖面部位最大剪应变值基本为零,高程为117m平台发生最大剪应变。坡体在重力荷载作用下的水平位移分布如图3(d)所示,滑体的位移量级为0.01m~0.85m,最大位移约为85.8cm,出现在滑坡的前缘,滑坡台阶附近位移量为65.0cm。

3.4 滑坡发展变化趋势及危害性预测

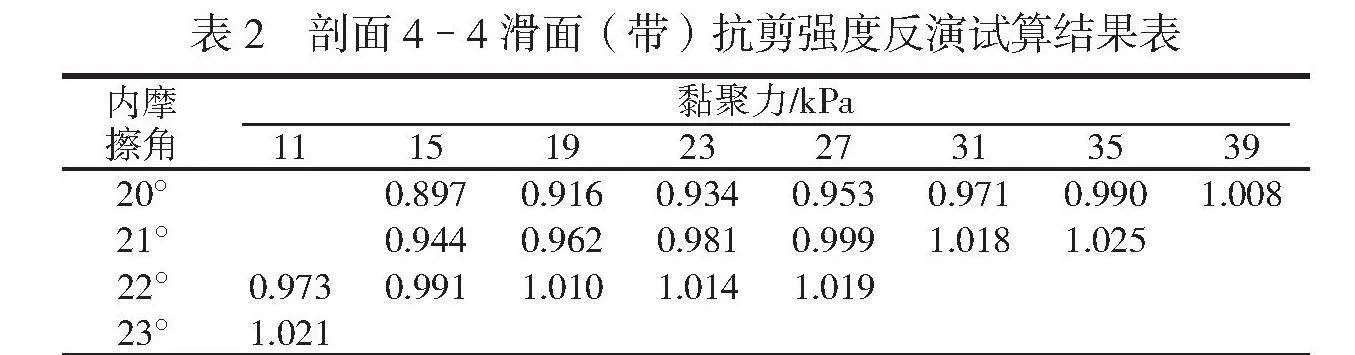

研究区在2019年10月19日发生后进行了应急处理,在坡脚做了压脚处置,并在坡顶做了削坡处理,有效缓解了该滑坡体的继续滑动。根据应急处置阶段的坡面变形监测数据,坡体变形依然存在,整个滑坡体没有达到稳定状态。同时,应急处置采取的压脚为松散土体,本身在暴雨下会逐步滑塌,不能直接作为防护措施使用。因此,滑坡体没有达到稳定,在暴雨下一方面使压脚坡体滑塌崩解,另一方面降雨会持续地、间歇性地促使下滑力增大,而使滑坡体变形持续地、间歇性地发展,在经历一段时间后滑坡体依然存在下滑变形明显增大的可能性,从而演变成二次滑坡。治理方案建议进行多方案比选,包括削方减载、锚固、支挡(抗滑桩)等多种方案,并包括对反压部分松散土体进行处理。4–4剖面削方效果预估表见表3,计算结果显示,削方对天然工况剩余下滑力的降低及稳定系数的提高作用较好,但暴雨工况下仍需采取其他必要的抗滑措施。

表3 4–4剖面削方效果预估表

滑体面积/m2 6249 5204 3509 2680

稳定系数 天然工况 0.999 1.060 1.172 1.324

暴雨工况 0.814 0.863 0.945 1.081

剩余下滑力/kN 13204.9 9214.7 3716.5 1155.3

4 结语

以某山体滑坡为研究对象,对该滑坡进行现场勘察和应急监测数据,从而对滑坡变形特征及形成机制进行分析,采用多种手段综合判定滑面(带)并确定滑面参数,采用FLAC3D软件对该滑坡进行模拟。主要结论如下。1)根据地质勘察及应急监测数据,4号坡体裂缝发展复合滑坡发生特征,从单一裂纹发展为贯通裂缝,并发展成为沉降变形及上升隆起2种块体。2)采用多种手段确定4号坡体滑面(带),滑面主要位于层④2-2与层④3-2的交界面处。3)采用传递系数法,天然工况和暴雨工况下稳定系数分别为1.060、0.863,滑坡处于不稳定-欠稳定状态。4)坡脚开挖后塑形区逐步贯通,后边坡形成了贯通的滑动面,坡体表面最大主应力增大,发生顺层滑动,削方对于天然工况剩余下滑力的降低及稳定系数的提高作用较好,但暴雨工况效果一般。

参考文献

[1]易志刚.甘肃秦安县雒堡滑坡风险评估研究[D].北京:中国地质大学(北京),2013.

[2]胡芹龙.川西地区地质灾害防治工程效果评价研究[D].成都:成都理工大学,2020.

[3]张鹏元.贵州南部山区运营高速公路常见滑坡病害发育规律与稳定性研究[D].成都:西南交通大学,2018.