票据上的“抗美援朝”宣传章

2024-12-16屈光有

始于1950年10月25日的抗美援朝战争,是新中国成立后的“立国之战”。这场战争的胜利,首先归功于英勇善战的中国人民志愿军将士在前线浴血奋战,同时,也离不开全国总动员的支持。各级税务部门和全国人民一道,除了尽力收税聚财,为前方战事提供经济保障之外,还结合本职工作,积极投身动员人民群众的活动之中,谱写了涉税票据上的“抗美援朝”时代篇章。本文列举一些搜集发现的老票据,以此探究广大税务工作者运用各类票据,进行抗美援朝宣传的创新之举。

最主要的宣传方式,是将“抗美援朝,保家卫国”的口号,印刷在票据版面上。

这是当年利用发票宣传抗美援朝的主要形式之一。即在各种票据印制与到税务局备案的过程中,直接把宣传内容印刷在票面上,充分发挥了票据在流转过程中的宣传介质功效,让每个使用票据的人员,都能融入以爱国为圆心,以支前为半径画出的同心圆,实现军政军民“一条心”,前线后方“一盘棋”。

在一张同丰笔店1951年开出的“襄樊市印刷业图书组统一发货票”的顶部两边,分别印有“抗美援朝”和“保家卫国”的文字。在一张1952年开出的“昆明市临时商发货票”上,用“空心字”的美术设计,把“抗美援朝”四个字嵌入式印在票据的正中间,既醒目又美观。

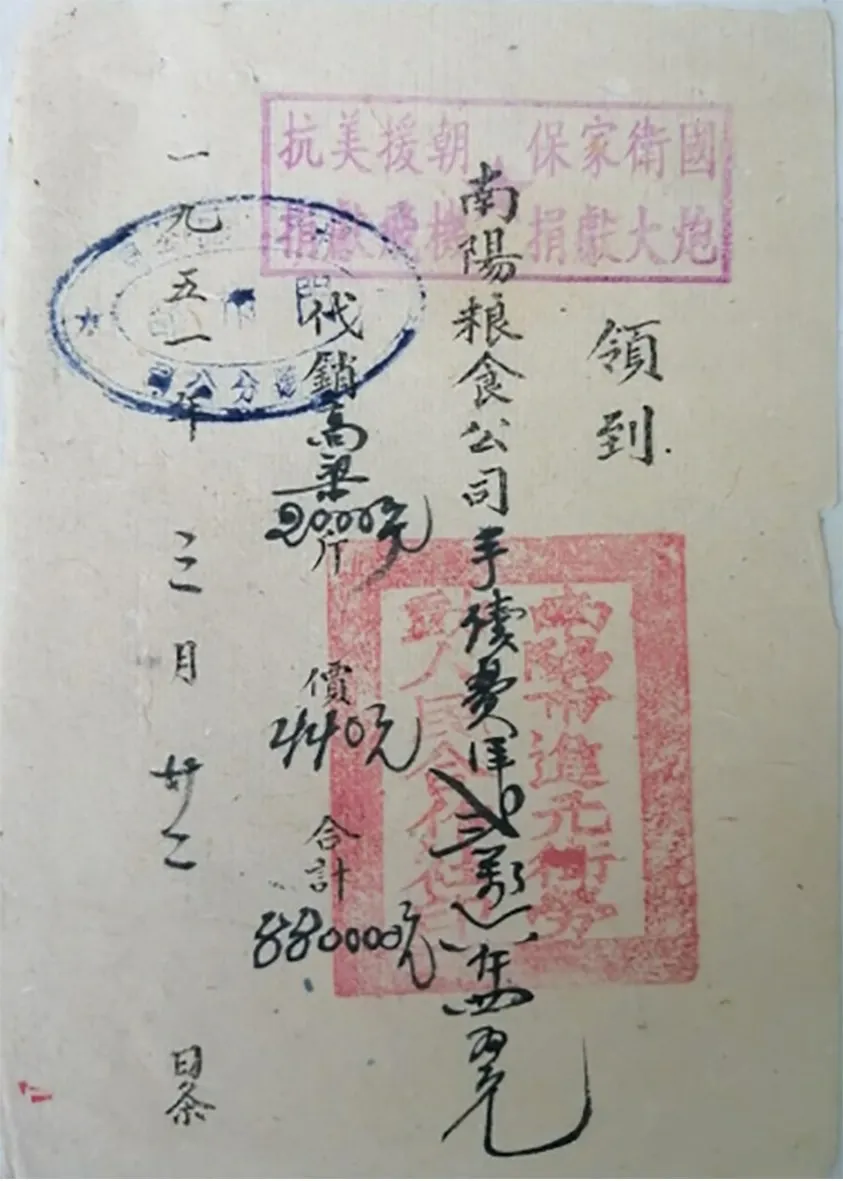

对于手写的收据、借据之类的票据,则采用人工加盖文字图章的方式进行抗美援朝宣传。

新中国成立之初,用手写或自制油印“条子”的方式来记账的自制票据比较多,为了让这些手写或自制单据的使用者也能接受爱国主义教育,以实际行动支持抗美援朝战争,当时还有不少地方在手写或自制票据上加盖抗美援朝主题的宣传章。

笔者查阅相关资料发现,在一张手工油印的1951年“湖南慈利雄黄矿支出证明单”上,票据名称的中间位置加盖了一枚内容为“抗美援朝保家卫国;反对美帝武装日本”的宣传章。在一张河南省南阳市进元街道劳动人民合作社向南阳粮食公司开出的代购粮食手续费的手写收条上,除盖上了公章外,还加盖了内容为“抗美援朝,保家卫国;捐献飞机,捐献大炮”的紫红色宣传章。

为了提升宣传效果,税务部门还设计了生动形象的图案类宣传印章,加盖在各类发票、收据之上。

在一张“郑州市座商(注:即有固定经营地点的经商者)统一收益额收据”上,盖有一幅图画章:一名志愿军战士手持钢枪,肩膀上落着一只鸽子,寓意抗美援朝是和平之战、正义之战。在一张“郑州市钟表修配手工业生产合作社销货收益发货票”上,用印章盖上了一幅图画:由一只鸽子与五星、圆圈组成图案,寓意抗美援朝是为了争取世界和平。

随着抗美援朝战争的不断推进,各类票据上有关抗美援朝主题的内容也随着战果的扩大,和平的到来而不断变化。到了战争的中后阶段,志愿军将士捷报频传,发票上的宣传印章的内容开始从抨击美帝国主义转向慰问志愿军战士、欢迎他们凯旋上。

在一张长沙印刷厂印刷、广州致力店供应的“往来转账借项通知单存根”上,加盖了一枚内容为“热烈欢迎参加抗美援朝的中国人民志愿军凯旋归来”的印章。在一张“郑州市生产合作社销货收益发货票”上,加盖了一枚图案为两个人将一面“人民功臣”的锦旗赠送给志愿军英模,志愿军战士还以军礼的图形章。这种印章充分展现了祖国人民对志愿军将士无限崇敬的感情。

抗美援朝战争是新中国历史上的重要篇章,各级税务部门在这一历史时期,同国家和人民融于一体,用票据上的印章作为战斗之笔,书写了税务工作者的爱国情怀。

(作者系湖北省襄阳市税务局退休干部)

延伸阅读

抗美援朝背景下的稳定经济举措

1950年10月19日,中国人民志愿军从安东、长甸河口和集安等处跨过鸭绿江赴朝鲜前线,拉开了抗美援朝序幕。随着战事的发展,国内经济面临了一些困难。经过深入思考,政务院副总理兼财政经济委员会主任陈云提出了“国防第一,稳定市场第二,其他支出第三”的财经方针。

除了在解决金融物价问题方面采取了紧急措施,增加财政收入成为当务之急,其中最重要的途径就是增加税收。陈云提出扩大农副土特产品购销。

陈云算了一笔账,当时仅猪鬃、桐油、茶叶、鸡蛋、药材等项,平均约占农业收入的10%,有的地方占20%,最高的地方甚至达到40%。如果能够帮助农民把土产推销出去,农民的收入就相当于交公粮的数量。

1950年冬,华北地区五省二市组织大规模土产交流会,率先打开市场流通局面。至1951年春,共销售总值约合70亿斤粮食的土产品,立竿见影增加了农民的货币收入。中央及时总结和推广华北地区的经验,要求各大区及省、地、县都举办土产交流会或产销会议,广泛吸收各地贸易部门、合作社、私商代表及手工业生产者参加。

1951年至1952年,全国各种物资交流大会此起彼应,盛极一时。通过扩大农副土产品的收购,到1952年广大农民共获得127.9亿元货币收入。同时,扩大城乡交流不仅活跃了全国经济,增加了税收,还有利于打破帝国主义的封锁。

经过一年的努力,在军事上,到1951年底朝鲜战场上的作战已经大体稳定在三八线一带,在经济上,我国财政经济一直保持着奇迹般的良好状态。1951年财政总收入和财政总支分别比1950年增长104%和80%,财政上出现了收支平衡并略有结余的可喜局面。

(据《档案春秋》房中/文)