唐宋“簪花”风尚与图像内涵

2024-12-15方澜

摘要:“簪花”作为中国古代服饰文化的传统习俗之一,在唐代开始盛行,于宋时迎来高峰。“簪花”不仅是唐诗宋词中的重要意象,同时也是人物画中的重要点缀,其反映了不同场合下的各类社会风俗与文化内涵,有着自身独特的意蕴象征。

关键词:唐宋;簪花;习俗;图像内涵

一、时令鲜花与像生花

唐代作为中国最为繁盛的时期之一,强盛的国力、安定的社会及开放的思想文化为唐人提供了充足的物质基础和开放的社会氛围。在此背景之下,人们便会更加关注到自身的生命价值,通过各类娱乐活动来丰富自身的精神世界,而花草作为随处可见的景物,自古以来就常被人们赋予意象、寄托情感,自然而然地融入唐人的日常生活中,并逐渐发展出了买花、卖花、赏花、簪花等一系列以花为主角的社会风尚。

每到赏花时节,便处处可见花海与人海,正如杨巨源所形容“若待上林花似锦,出门俱是看花人”(《城东早春》),文人或士人阶层围聚一起,呼朋唤友,赏花沽酒。据传,贾耽所撰《百花谱》中载,唐人赏花的对象包括牡丹、梅、杏等数十种花卉,其中尤以牡丹最受喜爱,素有“国色天香”之称,被誉为花中之首冠。唐人爱花,宋人亦是如此。手工业和商业的发达,科学技术的进步,市民阶级的壮大,以及统治阶级对于美的追求和重视,都使得美学与社会群众开始建立起较前代更为广泛和紧密的联系,“簪花”则成了其中的一种重要表现形式。同时宋代的赏花群体不再局限于文人士大夫阶层,而是不论贵贱、年龄,较之前更为多元化,男女老幼皆在赏花之列,正如欧阳修《洛阳牡丹记》中记“洛阳之俗,大抵好花,春时,城中无贵贱皆插花”。[1]

唐宋簪花,首选时令鲜花。簪花品种多随时令而定btBCDwUq/3w7Kv814qXfXQ==,四时之景不同,盛行花类亦不同。《梦粱录》卷十三“诸色杂买”中有:“四时有扑带朵花,亦有卖成窠时花、插瓶把花、柏桂、罗汉叶。春扑带朵桃花、四香、瑞香、木香等花。夏扑金灯花、茉莉、葵花、榴花、栀子花。秋则扑茉莉、兰花、木樨、秋茶花。冬则扑木春花、梅花、瑞香、兰花、水仙花、腊梅花。更有罗帛脱蜡像生四时小枝花朵,沿街市吟叫扑卖。”[2]上述所涉鲜花皆可簪戴。

赏花、簪花的习俗使人们有了大量需求,而这一需求又会催生大范围的花草交易,于是鲜花成为一种有利可图的商品,各地都开始了大规模的种植;随后,长年累月的实践使得种花技术迅速发展,花卉的栽种、培育与嫁接技术都趋于成熟且臻于完善,最终促进了花市的出现和演变。宋时常有城市以生产某种花卉而著称,与之相关的著作也不胜枚举,如:牡丹有欧阳修的《洛阳牡丹记》,芍药有刘攽的《芍药谱》,菊花有范成大的《范村菊谱》,海棠有陈思的《海棠谱》……数量之多,质量之高,都是前所未有的。书中多记某种花类的品种、形态及产地,而这些以花闻名的地方,就会有不少农民将花卉作为换取温饱的商品,大量种植出卖,甚至出现了一些专以种花、接花为生的“花户”。接花工尤著者,便谓之“门园子”,是权贵们争相邀请的人才,一双巧手称得上是“百花皆可接”,也因此培育出了很多新奇的品种,如:“于茄根上接牡丹,则夏花而色紫;接桃枝于梅上,则色类桃而冬花;又于李上接梅,则香似梅而春花,投莲于靛瓮中,经年植之则花碧,用栀子水渍之则花黄。”[3]其于花艺之上的大胆尝试和千锤百炼的手艺都是其他时代无法比拟的。

据传,最早的花市是在唐代,京城长安的牡丹花市极为热闹,白居易《买花》中写“帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去”。描述的就是当时的贵族们争相购买牡丹的场景。但唐朝的花市依旧较为简陋,而到了宋代,既保留有赏花、簪花的习俗,又有完备的花卉培育技术,鲜花生意更是蒸蒸日上。宋时生产花卉的地方还会在固定时间开启花市,[4]鲜花的品种和大小都不一而足,四季不断,应有尽有。赵抃的《成都古今记》中便记载四川成都有二月花市、八月桂市、十一月梅市,分别集中售卖百花、桂花和梅花。

鲜花于市场上的交易流通和栽培技术的改进都使唐宋人们得以见识更多的新奇品种,故在簪花之余,也会在花的品质和种类上互相争个高下,也就是唐代仕女间兴起的“斗花”之俗。“长安中士女春时斗花,戴插以奇花多者为胜,皆用千金市名花植于庭院中,以备春时之斗也。” 为了比拼谁簪戴的花卉更加鲜丽、贵重,富家小姐甚至会特意重金采购鲜花栽于庭院中。由于这种斗花的风气盛行,甚至还有人窃花卖与仕女,《云仙杂记·窃花》记“霍定与友生游曲江,以千金募人,窃贵侯亭榭中兰花插帽,兼自持往绮罗丛中卖之,士女争抛掷金钱”[7]。这种喜新尚奇的心态和对簪花之美的追求也致使市面上的花价一再增长。

像生花,即人造花,相比时令鲜花,更加经久耐用,且不受四季限制,所以备受人们喜爱。古代女子的发髻本身就具有较强的装饰性,簪花既簪在发髻上,就需要具备坚挺、轻盈、能固定这三个特点,时花(尤其是花型较大的花朵)容易损伤且无法长久保鲜,故像生花就成了最为合适的替代品。制作像生花的常见材料包括绢、罗、纱、绫、绒、纸、通草以及宝石、金银等。苏轼《四花相似说》记:“荼䕷花似通草花,桃花似蜡花,海棠花似绢花,罂粟花似纸花。”[8]洪迈《夷坚志》载,民间有专门制作通草花的手艺人,将通草染制不同颜色,然后编织成花卉,以供簪戴。绢和罗也是像生花里的常见材质,二者虽同为丝织品,但质地略有差异,前者薄而坚韧,后者组织稀疏、更为轻软。缯与帛也可混称绢、罗,古今并不细辨。[9]南朝也曾流行罗帛像生花,但耗费了大量财富,后被皇帝下令禁止。唐朝国库充盈,贵族的奢靡生活有足够的物质基础作为支撑,罗帛花的制作规模便大胜从前。周昉所绘的《簪花仕女图》中,五位分别簪有牡丹、海棠、荷花、蔷薇和芍药的仕女应当是宫苑的后妃,所簪戴的花应该就是罗帛像生花(图1)。

宋蔡绦《铁围山丛谈》卷一中有:“国朝燕集,赐臣僚花有三品:生辰大燕遇大辽人使在庭,则内用绢帛花。……春秋二燕则用罗帛花。……凡对御则用滴粉缕金花。”[10]可见,宋时像生花和时花一样,已经进入了礼制范畴,成为一类赏赐物品,且有明确的等级划分。

二、唐宋时期的簪花类型

笔者通过对现存的敦煌石窟壁画、墓室壁画和卷轴画中的簪花人物图像的分析比较,结合文字,将唐宋时期人物簪花的常见形制大致分为以下几种。

第一型,将头发完全上梳,梳成球状高髻,在高髻之上簪戴如牡丹、荷花等大型花朵,多有数片衬叶位于花旁,一般多为帛、绢之类的像生花,轻便且逼真,同时发髻正面和侧面配以发梳、簪钗等发饰作点缀,花样繁多,不一而足。最有代表性的即唐周昉的《簪花仕女图》,除了第四位挥扇仕女,其他五位贵族仕女都簪戴有大型花朵,从左到右依次为芍药、海棠、荷花、蔷薇、牡丹。

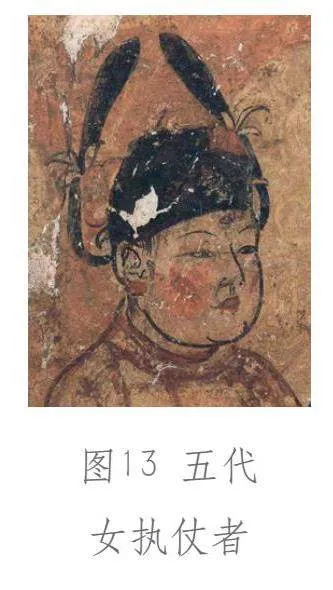

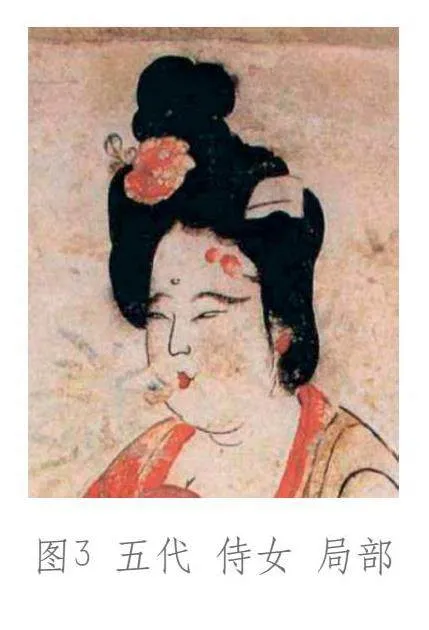

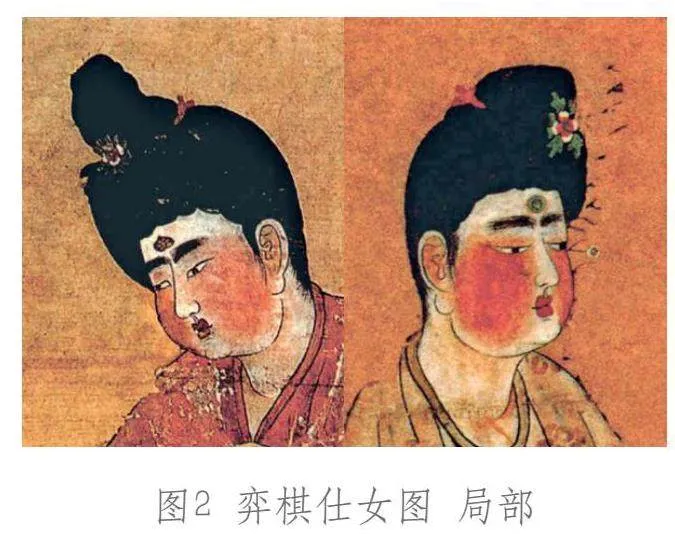

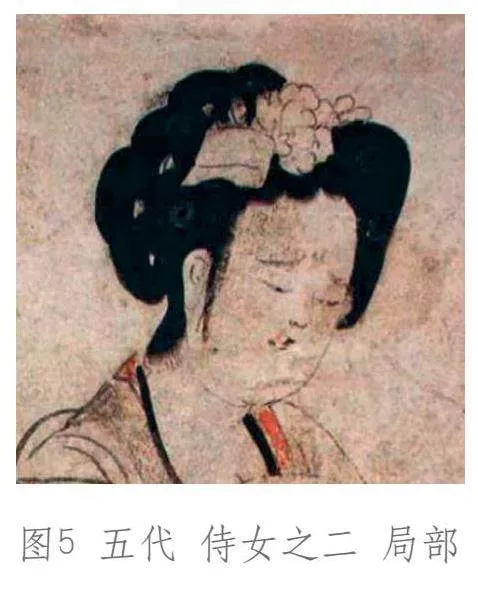

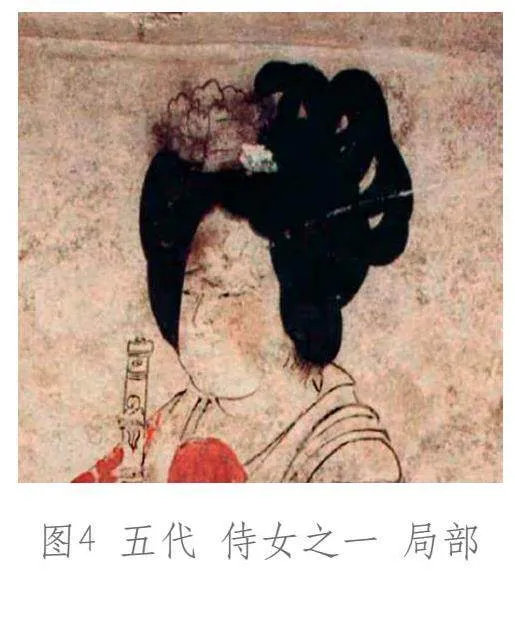

第二型,头发依旧高挽成髻,但花不再簪于高髻之上,而是多簪于高髻前、平发之上或插于鬓旁,多为一枝中小型花朵,有花叶相衬,部分旁边紧邻梳篦作装饰。如唐代《弈棋仕女图》和《侍女图》中,两位女子皆是美髻高耸,簪花耀顶(图2)。再如1995年发掘的河北曲阳王处直墓东耳室北壁壁画中的侍女,神态娇媚,红色花朵与妆容相呼应,右侧鬓边插有发梳(图3)。西耳室南壁侍女和北壁右侧侍女亦同(图4、5)。

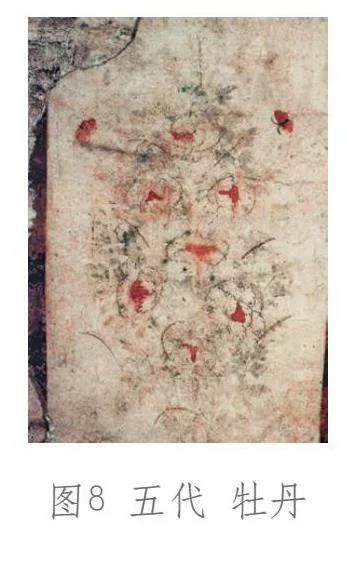

第三型,发盘作双髻,一朵或多朵花卉簪于双髻中央。王处直墓东耳室南壁壁画,年代为五代后梁时期(924)的立姿侍女,神情忧郁,头梳扇状双髻发,中间簪戴一朵红色花朵,且花朵上方还有两朵衬叶,两旁头发扭成股,用发带束于耳侧(图6)。西耳室北壁壁画左侧侍女亦是如此(图7),同时通过与同时代牡丹花壁画的比较(图8),可见簪于扇状双髻中的三朵花同为牡丹花。

第四型,在多处簪戴小花,同样多簪于平发之上。如敦煌莫高窟第130窟女子(图9),宋王诜《绣栊晓镜图》中,梳妆完毕的仕女亦是簪戴数朵淡色小花(图10)。

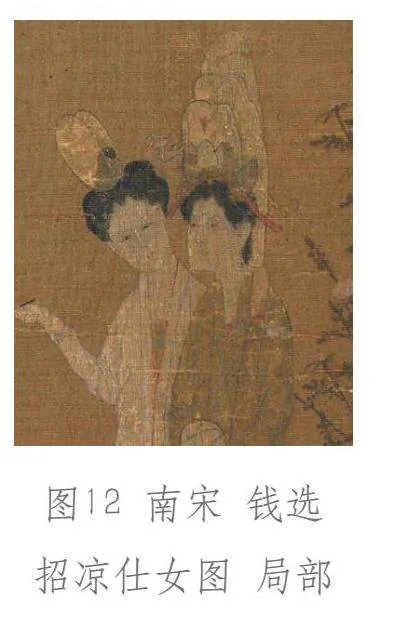

第五型,以竹或丝织品做成的“花冠”,套在发髻外。沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中就有说:“妇女之冠起源于唐代,盛行于宋代。”花冠种类繁多,造型夸张奢侈,最有代表性的有像生花做成的“一年景”,也称为“四时景”,其上集春夏秋冬四季的花朵为一体,不受时令限制,全年都可簪戴。《宋仁宗后坐像》中,皇后身边的两个宫女就头戴“一年景”花冠(图11)。另还有“重楼子”花冠,高大非常,精巧绝伦,从《招凉仕女图》的比例来看,花冠近乎有面部的两倍长(图12),拉高了女子的身形,很是符合宋时以修长为美的审美取向。根据画中仕女的花冠形态,笔者推测重楼子花冠应当是先用竹篾、铁丝等较为轻巧的材质编制成层层叠叠的稳定框架,覆上罗纱,然后将做好的数朵像生花围绕着框架缝制、粘贴上去,并在底部做出几层叶状装饰,最后在框架中间插上时花或像生花,同时配以簪饰。

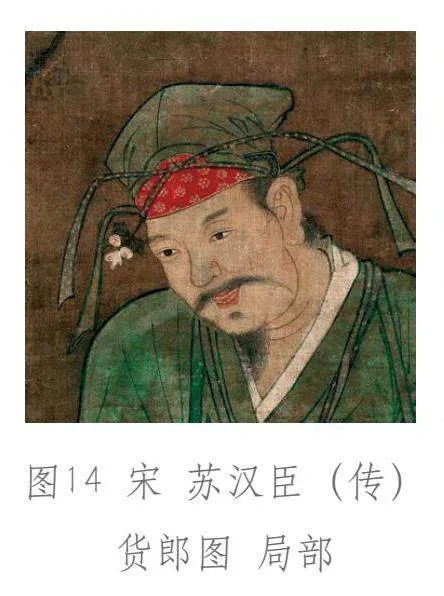

第六型,头戴幞头,耳边簪花或幞头前后簪花。陕西彬县冯晖墓甬道西壁绘有五代时期扮作男装的女执仗者,幞头两脚上举,前后各插着一朵红花(图13)。宋代风俗画活跃,货郎图滥觞于北宋,南宋达到鼎盛,其中尤以李嵩、苏汉臣最为著名。二人的作品中多处描绘了货郎簪花的形象,真实反映了当时的社会风俗。在传为苏汉臣的两幅《货郎图》中,图像中出现的三位货郎形象皆有明显的簪花式样。其一《货郎图》,货郎头戴翠色幞头,两根带子交叉系于前端,右耳边上簪有一探出的桃枝(图14)。而另一幅货郎图中的两位货郎,呈一前一后站立,右边人物在幞头左右处各有一枝花,贴于耳边;另一位则未作头饰,直接将花簪于耳后(图15)。另有辽代墓葬壁画(辽代与汉人多杂居生活,承袭了唐、宋的部分传统,包括簪花风俗,且辽朝与五代和北宋时间大体同时,故笔者于此处一并列举出来),如河北张匡正和张文藻墓内的《散乐图》,保存完善,清晰可见画中所出现的乐人皆戴各式幞头,并簪海棠花(图16)。

三、簪花人群的转变

“簪花”风俗在历史的延续中,其人群结构也发生了转变,主要分为两个方面,其一是簪花人群性别的突破,从女子簪花发展至男子簪花;其二是簪花人群阶层的扩大,从贵族簪花发展至平民百姓簪花。

唐代簪花人群主体多为女性,上至宫廷命妇,下至平民女子。据史料记载,唐玄宗会常与后妃一同赏花,曾在御花园中广栽奇花异草,《开元天宝遗事》载:“开元末,明皇每至春月,旦暮宴于宫中,妃嫔辈争插艳花。帝亲提粉蝶放之,随蝶所止者,幸之。”[11]后宫妃嫔们的鬓边花卉不仅是为美观自娱而簪,也是为了争得皇帝的宠爱。对于民间簪花之景,元稹《村花晚》中写道:“三春已暮桃李伤,棠梨花白蔓菁黄。村中女儿争摘将,插刺头鬓相夸张。”说明当时民间女子的簪花种类受条件限制,多依据时令而定,三春迟暮之时,便需换掉已然衰败的桃花、李花,转而簪上棠梨花。由于唐代各位皇帝的喜爱和大力推崇,簪花这一风俗发展至唐中后期时,不论男女老少,皆爱以赏花为乐,欧阳询等编纂《艺文类聚》里记载到男子簪花“含超潘陆,双鬓向光,风流已绝,九梁插花,步摇为古,高楼怀怨”[12],黄滔《断酒诗》中的“免遭拽盏郎君谑,还被簪花录事憎”则是明确点出了“簪花”这一意象。说明唐代已经出现了男子簪花,但此时虽不是个例,却也仍未形成普遍景象。同时由于牡丹与像生花之金贵,只有上流社会的达官贵族才具备足够的消费能力,故现有的文字记录下,唐代依旧以女子簪花为主要,少见的男子簪花多集中于皇帝、臣僚等皇室贵族阶层,且唐不像宋朝那样以俗为美,所存历史文献并不会过多描述平民百姓的生活,而陵墓壁画也大多只描绘身为上流阶层的墓主人的生前生活,故现有的关于唐代男子簪花的文字记录多见于宫廷,民间风俗究竟如何,大抵只能从诗词或是史料的残言片语中可窥一二。

再至宋朝,簪花发展至全盛期,性别的突破与阶层的扩大成为这一时期的必然结果,臣僚御宴簪花、官宦雅集簪花、文人饮酒簪花、狱卒行刑簪花、新科进士簪花、优伶货郎簪花……从宫廷礼制到民间娱玩,簪花的人群较前代已经悄然发生更迭,“簪花”也因此成为这一时代最为符号化、最具集体性的习俗。

簪花如此盛行,宫廷的大力推动是其主要原因。唐宋皇帝皆爱花,唐玄宗爱牡丹,宋真宗爱海棠,宋徽宗爱月季、梅花。皇室本身对簪花的喜爱使得他们将其作为一种赏赐物给予臣僚,从而拉拢君臣关系,更好地维护、稳固自己的统治。久而久之,簪花就在这一下行的过程中被赋予了独特的价值,象征着天子的恩宠。而从农业角度来看,宋代的花卉培育达到了巅峰时期,有关种花、育花的著作层出不穷,能工巧匠们的栽培使得花卉在品种和质量上都较前代有了显著提升,这为簪花的盛行提供了基础条件和类型上的更多选择。其二,宋发展之初,大部分百姓都从事小农经济,但随着生产力的发展和百姓们的需求,已无法拘泥于小农经济。于是,手工业的快速发展为罗帛像生花的大量制造创造了足够的前提条件,人们得以用丝、帛、纱、通草等材质做成更为轻便的假花,对于簪花者来说,能够不再顾虑花卉的保质期,从而更好地装饰自身;对于手工业者来说,像生花成了一种新的就业选择,能够以此来维持生计。其三,宋发展至中后期,市、坊的限制被打破,晓市、夜市、草市兴盛,不受官府直接监管,而在此基础上依据时令衍生出专门的花市、桂市、梅市,使得花卉的流通更为迅速和自由,如果种花的农民培育出了新品种,便能通过市场更快地宣传与售卖。

结语

唐宋时簪花盛行并非是一种偶然现象,而是各种因素共同作用下的必然结果,是受到了当时社会经济、政治、人文的发展推动,才得以形成的主流文化。全民性、自然性正是宋代簪花的最大特征,上至一国之君,下至劳苦大众,都得以在“簪花”中找到一种独属于自己的美,而不管是雅致的美,抑或是俗气的美,都在这一时代达到巧妙的平衡,亦成为这一时代精神的最好概括。虽然簪花实物近乎无所遗存,但好在不少文献中都记录了当日盛景,让我们得以一窥唐宋风韵。簪花起因是审美,随着政治色彩的加强,所承载的意义愈发多样化,从而有了巨大的发展空间。但盛极必衰,经历了宋代的巅峰之后,程朱理学的逐步加强为簪花套上另一层桎梏,此后虽不至于销声匿迹,但终不复唐宋风景,正如清人赵翼在《陔余丛考》中所说:“今俗唯女子簪花,古人无有不簪花者。”

簪花被唐宋文人赋予了过多的情感,或是托物言志,或是寄情抒怀。其在文人的日常生活中已然具有了一种浓厚的象征意义:对于君臣来说,簪花是一种赏赐,一种荣耀,更是一种拉拢关系的手段和对于自身仕途的证明;正所谓上行下效,“宫掖之所尚,则外必为之;贵近之所好,则下必效之”,对于平民百姓来说,簪花不仅是社会发展、风气开放下的产物,同时也是对于上位者的追慕和仿效,亦是其生活中用以自娱的独特色彩。不论是哪一种,都使我们得以透过簪花,看见唐宋时期真实的人与社会文化生活的方方面面。

注释

[1][宋]欧阳修,《洛阳牡丹记·风俗记》,宋百川学海本,第4页。

[2][宋]吴自牧,《梦粱录》卷十三《诸色杂买》,清学津讨原本,第77页。

[3][宋]彭乘,《续墨客挥犀》卷七《接百花》,清嘉庆宛委别藏本,第22页。

[4]汪圣铎,《宋代种花、赏花、簪花与鲜花生意》,《文史知识》,2003年第7期。

[5][宋]赵,《成都古今记》。

[6][明]陈耀文,《天中记》卷四,清文渊阁四库全书本,第129页。

[7][唐]冯贽,《云仙杂记·窃花》,四部丛刊续编景明本,第16页。

[8][宋]苏轼,《全宋文·第四十五册》卷一千九百八十一《四花相似说》,第198页。

[9]陆锡兴,《像生花与簪花、供花》,《南方文物》,2011年第4期。

[10][宋]蔡绦,《铁围山丛谈》卷一,清知不足斋刻本,第12页。

[11][五代]王仁裕,《开元天宝遗事》卷上《随蝶所幸》,明顾氏文房小说本,第2页。

[12][唐]欧阳询,《艺文类聚·卷五十八·杂文部四》,清文渊阁四库全书本,第792页。

参考文献

[1][唐]欧阳询,《艺文类聚》,清文渊阁四库全书本。

[2][五代]王仁裕,《开元天宝遗事》明顾氏文房小说本。

[3][宋]欧阳修,《洛阳牡丹记》,宋百川学海本。

[4][宋]彭乘,《续墨客挥犀》,清嘉庆宛委别藏本。

[5][宋]赵,《成都古今记》。

[6][宋]蔡绦,《铁围山丛谈》,清知不足斋刻本。

[7][宋]李,《太平广记》,民国景明嘉靖谈恺刻本。

[8][宋]吴自牧,《梦粱录》,清学津讨原本。

[9][宋]西湖老人,《西湖繁胜录》,明永乐大典本。

[10][宋]李,《太平御览》,四部丛刊三编景宋本。

[11][明]陈耀文,《天中记》,清文渊阁四库全书本。

[12][清]张玉书,《佩文韵府》,清文渊阁四库全书本。

[13]马大勇,《云髻凤钗——中国古代女子发型发饰》,齐鲁书社,2009年。

[14]饶晓红,《中国历代人物画全集》,中国妇女出版社,2002年。

[15]董新林、张鹏,《中国墓室壁画全集·隋唐五代》,河北教育出版社,2011年。

[16]冯尕才、荣欣,《宋代男子簪花习俗及其社会内涵探析》,《民俗研究》,2011年第3期。

[17]汪圣铎,《宋代种花、赏花、簪花与鲜花生意》,《文史知识》,2003年第7期。

[18]陆锡兴,《像生花与簪花、供花》,《南方文物》,2011年第4期。

[19]赵连赏,《明代男子簪花习俗考》,《社会科学战线》,2016年第9期。

[20]卢秀文,《敦煌壁画中的妇女首饰簪花——妆饰文化研究之六》,《敦煌研究》,2007年第6期。

[21]《1973年吐鲁番阿斯塔那古墓群发掘简报》,《文物》,1975年第7期。