转译与载道

2024-12-15谢海

前几年,我应邀担任姚国霞花鸟画展的学术主持,当时的与会专家在学术研讨会上谈及了“大写意花鸟画何为”“女性艺术”“以书入画与以画入书”“生命体验”诸多热门话题,异常激烈。今年,姚国霞要在浙江美术馆做她的个人画展,让我写几句话,恰巧当年忙于周旋各位学界大佬话锋,自己未能尽兴发言,如鲠在喉,不吐不快,故欣然应允。

一、无问出处,且借古贤

姚国霞上一次在老家的博物馆做个展之前,在学林可谓寂寂无闻。我想,当年“炸裂”的研讨会对于她太过奢侈,估计她也听得糊里糊涂,如今欲在省美术馆所做的展览无非因为当时有专家提出她应该到杭州、到北京做展示的后续。前一段时间,她给我看准备今年展览和出版的200余件半成品,说实在的,真是吓了我一跳,这得有多大的能量呀!

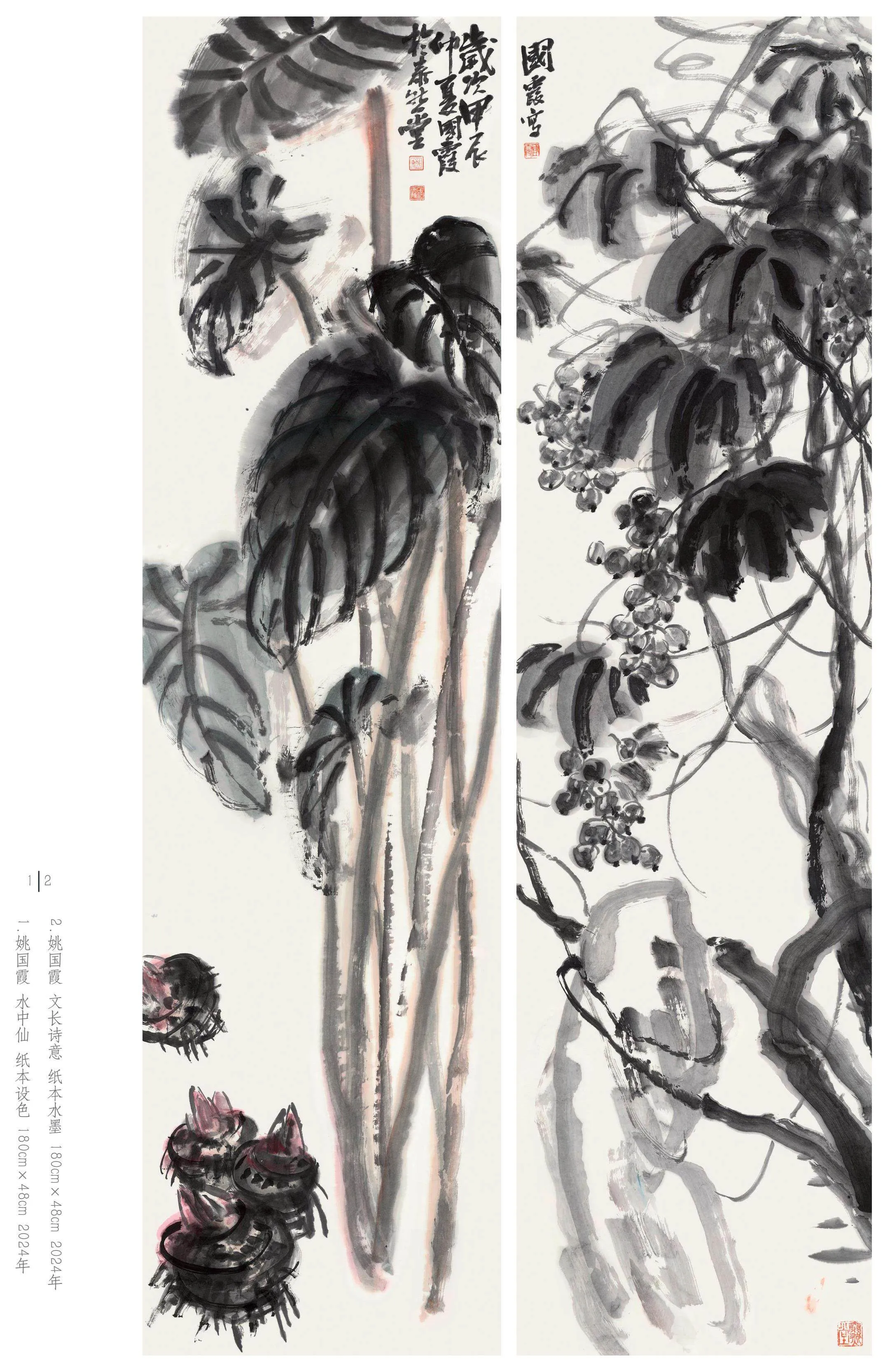

换成是我,我也画大写意的花鸟画,可能是想法太多,可能是多重身份,我是画不了这么多作品的。反观姚国霞这次的作品,没有近乎乌托邦的想象,没有匪夷所思的非理性,不出所料,依然是捍卫的、谨严的和学习探微的态度,依然是传统的、海派的、吴(昌硕)门的样式。在“学古不出古”的世界里,没有功利,没有解释,清醒而自在。

姚国霞写意花鸟画的创作比较注意对徐渭、陈淳、李鱓、吴昌硕的研究与学习,特别是对以吴昌硕为代表的清末民初写意画风尤为痴迷,她阅读了大量新的成果,瞩目学术前沿,包括近现代大写意花鸟画创作的名家高手诸如王一亭、赵云壑、诸闻韵、潘天寿、王个簃、诸乐三、沈耀初、李苦禅取法吴昌硕的方式和方法,追踪画史上将书法、篆刻的行笔、运刀、章法、体势融入绘画中,使作品具有浓厚的金石味的来源,同时,也追溯“画气不画形”之奥秘。以往对吴昌硕的绘画风格研究,多是从美术史的角度、从时代的变迁谈及其艺术上怎样卓有建树,而对于笔法、墨法、构图等技术层面的研究是少之又少,甚至是分开的,即便对于他的诗、书、画、印的研究,囿于研究者不擅笔墨,既没有把他多才多艺的缘由说清楚,也没有把他身体力行的诗书画印是如何结合联系起来的说清楚,更没有办法将基础的技术、材料中的理论见解联系起来,甚至是几乎无人提及吴昌硕绘画实践中粗笔、速度快和对材料考究等等形而下的实践与理论主张重塑画史传统的联系,特别是没有在更广阔的视野下把书写性的笔墨本身作为吴昌硕文化理念的系列举措之一来考察,这不能不说是一种缺憾。

浙江有很多画家致力于“小中见大”的研究,致力于在艺术风格流变的关联中深入。作为“非学院派”画家的姚国霞试图把写意画的创作研究,放在纯技法、纯图式的层面上,把技法、材料、书写性作为绘画最主要的部分来对待,从“以书入画”出发,对文人的绘画一概借鉴,对“金石派”的绘画法则一律吸收,把“怎么画”的绘画实践而不是“画什么”的绘画理想放在自己的案头进行考察,在画面中、在绘画过程中感受着“绘画的快感”。

二、高山可仰,存在之问

我们往往把画家放在是否与社会、与时代同步,把书画家的作品与文学是否有某种暗合的视野之下,进而谈他们的文化自觉问题,对传统文化的反思问题,对古代的、当代的艺术创作跨越性问题。然而,在姚国霞这里,这些所有的问题都是无效的参数。她不研究画论,只研究经典作品,不研究美术史,只关心历代名家高手如何“通古今之变”,在姚国霞看来,把握别人怎么画才是学习传统而不脱离传统本位的关键。比如,我们说在中国书画史的长河中,阮元、包世臣以及后来的邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕、张裕钊、康有为、曾熙、李瑞清等纷纷用碑意作法书,从事金石考据之学,一改“帖学”的柔媚之风,而自明清绘画作品中长跋的大量出现,包括诗、书、画、印“合体”此时大放异彩,达到了尽性尽理、璀璨夺目的境地。毋庸置疑,吴昌硕的艺术创作在书画金石方面展现了独特的视角和技巧无疑是最为突出的——他主要临习石鼓文,将篆隶行草等书法作品中的线条浑厚与轻灵、迟涩与迅疾的辩证之美,运用在画面之中,处理得最为独到。具体到姚国霞这里,她不管这些,她不管文献传记的方法与风格分析,她重视的是作品的视觉图像,重视艺术家的如何面对风格创造的问题,除了书法的书写性因素,亦即写意绘画的特殊性,至于哲学性、时代性、社会性、文学性的因素皆刻意回避,所以说,吴昌硕取得什么样的成果、产生什么样的影响对于她的意义是小于吴昌硕如何从赵之谦、任伯年的用笔、用色、构图中有所突破,并形成自己完备体系的。事实上,围绕吴昌硕研究掀起的写意方法与写意思路其实根本的原点是画者、研究者之争,二者之间有重叠,又有很大的区别。美术史层面对吴昌硕的研究离不开也取决于他作品的题材、意义、功能、鉴藏、传播,但姚国霞只关心吴昌硕的技术、技法、材料和图式构成。

试想一下,韩愈《月蚀诗效玉川子作》之“效”是简单的步趋原作吗?古人有两种说法:一是宋王观国《学林》、清翁方纲《石洲诗话》所说,韩愈觉得不理想,有意删改,故“补成之”;一是清方世举认为韩愈“重卢甚矣”,所谓“叹服”,故“效”。这个公案很专业,后人的若干揣测也很复杂,但表面上很浅显,即面对经典的两个思考的角度。很显然,姚国霞是后者,是“叹服”故“效”。

不过,如果一味地继承和模仿,一味地沉浸于他人的风格、造型与气息,一定会导致“灵韵”丧失的复制现象,从而导致扁平化的、从属化的、单一性的内容贫瘠,也容易坠入低层级的娱乐化陷阱。好在,姚国霞早年师从鲁光,后又拜入何水法门下,在两位名师的引领下,她在学习、继承中也清醒地意识到时代洪流中的中国画变故和沉重。

三、乡愁记忆,江南遗风

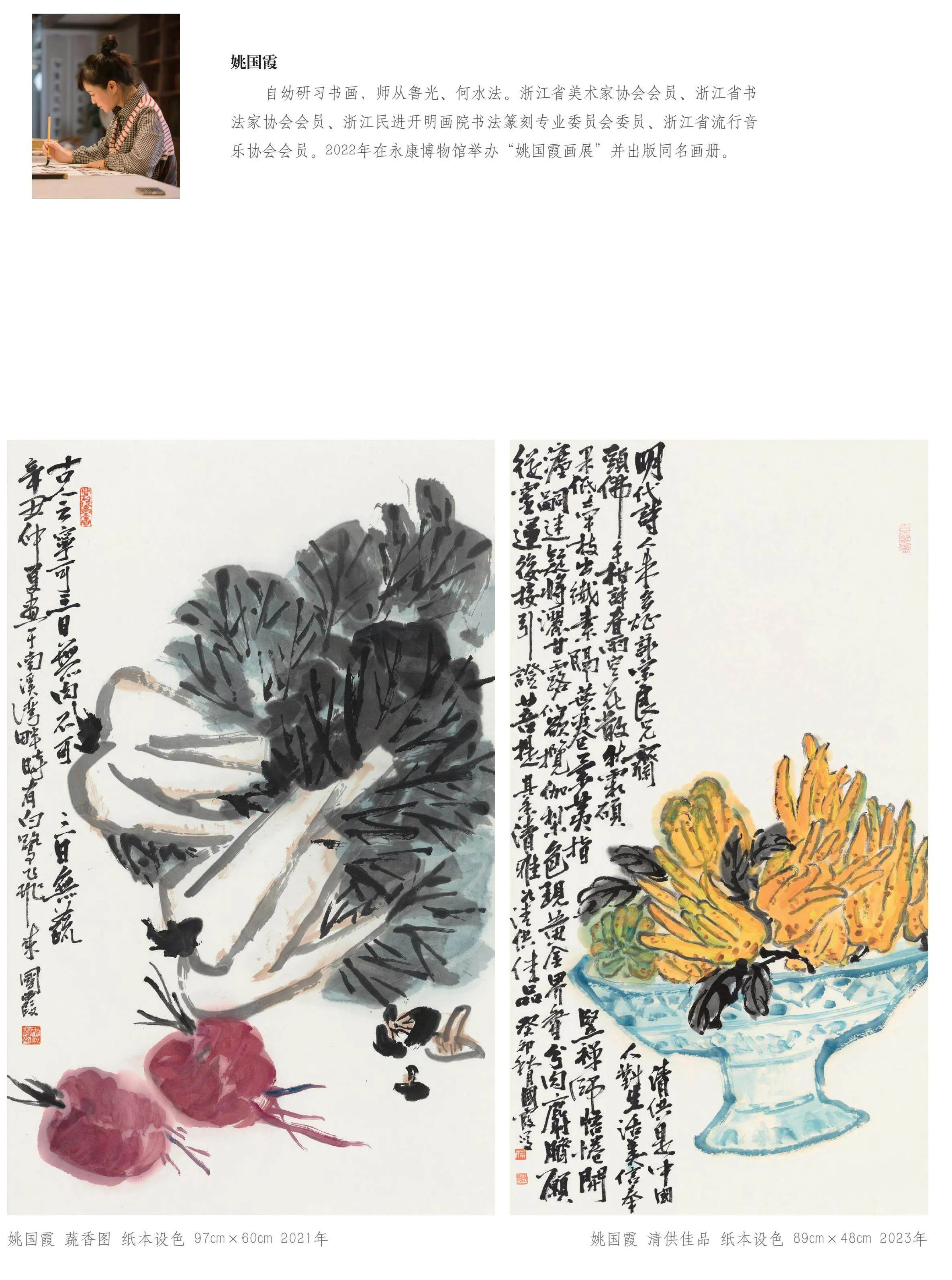

只有去过凤凰的人,才能读懂沈从文;只有流连过高邮的人,才能会意汪曾祺;只有在高密生活过,且能喝斤把酒不倒的人,才能在看莫言《红高粱》的时候狂拍大腿。同样,不了解金华,不了解永康,面对着姚国霞笔下的茶花、佛手、荷花等等独具地方特色的题材,你总是无法完整地切入她的“故乡想象”。

题材的选择和重新赋能是写意花鸟画在近百年来屈指可数的、可以深挖的空间。当诸多画家还迷恋于竹兰梅菊四君子时,当文人雅士还在以托物寄情传递儒释道普世价值时,齐白石却在画虾、画老鼠、画草垛、画算盘等等熟悉的日常,画锄头和耙子等农具俗物,画前人很少画和不画的内容,他不画画中的常见之物,而画生活中的常见之物,所以,“别样性”成就了齐白石。即便是画荷花,吴昌硕的门生们总归是亦步亦趋的“吴家样”,齐白石却独独画出了借山吟馆屋前的复杂体会,且能上升为一种抽象的文化符号,像他画其他的“物”一般象征着渐渐消隐的传统乡土。

迷恋乃至迷信故乡和熟悉的所见,表现或表达自己的情感,是艺术创作一种负责任的态度。一位长期生活在江南的画家,很难画出天山的辽阔,也很难画出太行山的崇高和压迫感,同样,想把西双版纳的斑斓多姿表现出来也很不容易,往往,他们浮光掠影的采风、写生之后所创作的作品要不是风景照似的简单再现,要不就是一个类似社会学的调查报告配图,看不到意味深长,看不到相亲相爱、相思想念和魂牵梦萦的忧患。

在数字化时代,“远方”似乎触手可及,而安放灵魂的故乡却早已不复存在。以此为出发点,就不难理解多年前金华市人民政府斥巨资购藏黄宾虹《茶花》轴的良苦用心,也不难理解姚国霞笔下的“物”所对应的就不是简简单单的公共经验了,它还承载着江南、故乡、人文关怀等等“物”之外的情愫。

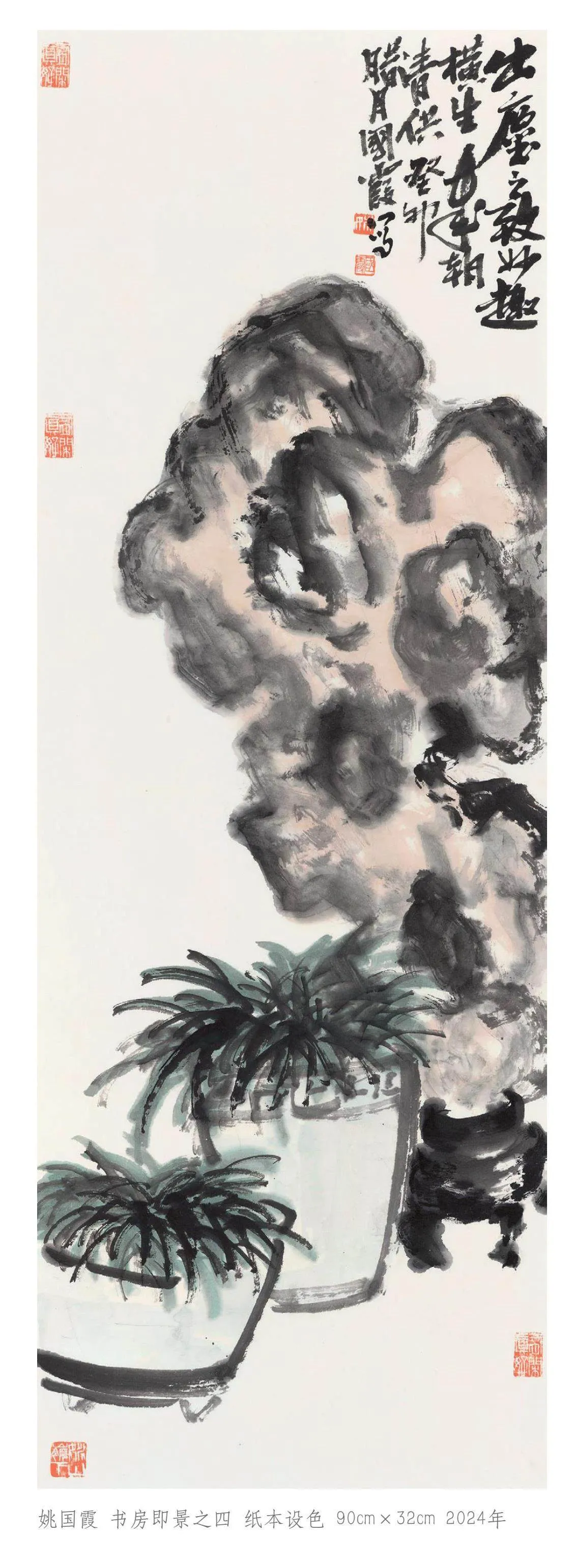

蹊跷的是,姚国霞从事创作多年,学习过多位艺术家风格,探索过、实验过多位艺术家的创作手法,只是到最后又回到了吴昌硕这一脉。姚国霞的作品仿效吴昌硕作品大意,这一点毫无疑问,但在题材上,对“物”的情感表达中,“新意”与“妙思”的呈现又大不相同,这一点也毫无疑问。姚国霞表现的题材大致是他自己的书斋生活,是她自己所熟悉的目之所及,是一般意义上的可见、可感、可知,但我们仍然能感受到相对完整的传统元素之下乡土中国的缩影,包括花、草、植被、禽鸟的生命力和它们背后成长、蜕变的隐喻。

江南的乡土风情和地理风物,自然是姚国霞绕不过去的题材。在她的笔下,竹不仅仅是高风亮节,谦谦君子,也是舌尖上的美味,是内心的悲悯;荷花不只是出淤泥且圣洁之物,还是乡村生活的经验和过往,而极具浙中特色的兰花、佛手、茶花,除了绝尘、清香,更是画家从自己的出生地寻找乡愁源头的标的物。别人画,我也画——姚国霞可能还不及细想她所画的一切是什么样的使命、价值、意义,甚至是什么样的作用力让自己的灵魂遭受了一次又一次的诘问,一个有意思的结果就提前出现了——她没有本事画出大师前贤那般诗意和高蹈的旨趣,却有能力跳开世俗的随波逐流,让我们见证平凡的感动,把我们习以为常之所见勾画得亲切而唯美。

四、写意叙事,想象生长

王国维《人间词话》说:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”李煜肯定不需要讨好乐师戏子,所以,眼界阔大,把献媚的词风变成了你爱喜欢不喜欢的士大夫之词。究其深意,这很像当年的吴昌硕,他很少画“活物”,难道吴昌硕不知道加了鱼虫鸟兽就会多一些润金的道理?抑或是,吴昌硕不会画?画不好?显然不是的,是不屑。王国维曾把词的表现分成了接近现实生活的“写境”和接近于理想化的“造境”两种,在他看来,不管是前者还是后者,都要和现实相符,至少要有一个内在的逻辑。这个说法和我们今天说的写意精神和写意叙事概念相同。

综合画家的师承、经历,显而易见的,生活优渥的姚国霞内心涌动的全是生活的美好细节,全是感恩,这就使得她笔下的题材显得别有意味地温馨,且时时刻刻都敏感地保持着对生活的尊重。

中国的写意画是一种特殊的言说方式,这种特殊,表现在绘画之前的思想上的感知和绘画过程中呈现的方式,如何取舍,怎样强化,都和画家独有的语言感觉有关。当从画者的角度把“物”细分成析微与建构、图像与阐释之时,画家精心选择的视点则进入了理论层面,开始探讨和研判“物”的意义是否发生了质变。画菊花不一定要表现“我自开时百花杀”,画牡丹为什么非要富贵呢?能不能就是一种本能的情感需要,或者画家就是记录一下花开花落的浪漫呢?我想,姚国霞画画不考虑别人喜欢不喜欢,也不表达悲悯、忧伤以及人类命运这一个层级,她不会想着如何让人警醒,如何回归古典诗歌的意境,她就是表达朴素而温婉的爱和喜欢,当然,这种表达只有在超脱世俗、散淡静谧的心境中才能得到。所以,很多人能在她的作品中感受到简单、干净的爱,欣赏到简单、干净的美。

明、清、民国易代之际直至今天,江南文人的女性书写通常是从历史认知与女性形构、家国情怀与女性场域、政治隐喻与女性身份、易代评判与女性才德四个向度展开的。如果将这个帽子套在姚国霞的头上显然太大,但之所以要把前人研究女性文人的方法罗列出来,是因为我们今天的研究仍旧一边误读重要的维度和基本的命题,一边遮蔽通过男性和女性之间寻求平衡和共生的互动与对话。说一个最简单的,在今天,女画家太多了,女性大写意画家太少了,为什么?以性别书写谈姚国霞对当代大写意绘画的独特价值是一个大话题,这里不讨论,但是,还是有几点需要指出:一是女性画家极少涉猎写意绘画是因为“金石派”画风大行其道的原因,而香草美人艺术长河中,女性从事金石之学几乎没有;二是写意画风的实践者大多和诗酒风流相关,那样的场域不符合女性艺术家;再就是中国传统绘画讨论向来是先研究人,再研究艺术的,诸多才华卓然的女性画家容易被“才貌”观看与记录而掩盖其对艺术传统、历史语境、文化隐喻等多维的立体展现。

立足于姚国霞自身创作,从女性创作的性别视角出发,她深知近百年的写意绘画是由金石之学展开的,所以,姚国霞从来没有放弃对金文、对篆籀的临习,气力、笔力的通达使得落花何指、采莲何喻、倾国何意都有了技术的支撑。我不反对人们常说的中国画比拼的不是“技”而是境界、修养和格局,但我想说的是“技”在当下又有多少人解决了呢?又有多少人把境界、修养和格局之前的底层逻辑都搞明白了呢?

姚国霞一直说自己就是一个喜欢画画的人,是一个画者——我觉得她说得特别的妥帖。感伤、理性、文化隐喻、女性身份确实都很重要,但是,她很通透地认识到,她还没到那一步。很多时候,能精准地认识自己,太重要了;反之,不认清自我、盲目的自信容易阻挠“女士”向“士女”跨越,容易成为画者成为画家的绊脚石。