档案文化新质生产力的理论内涵与实践落点

2024-12-12杨光

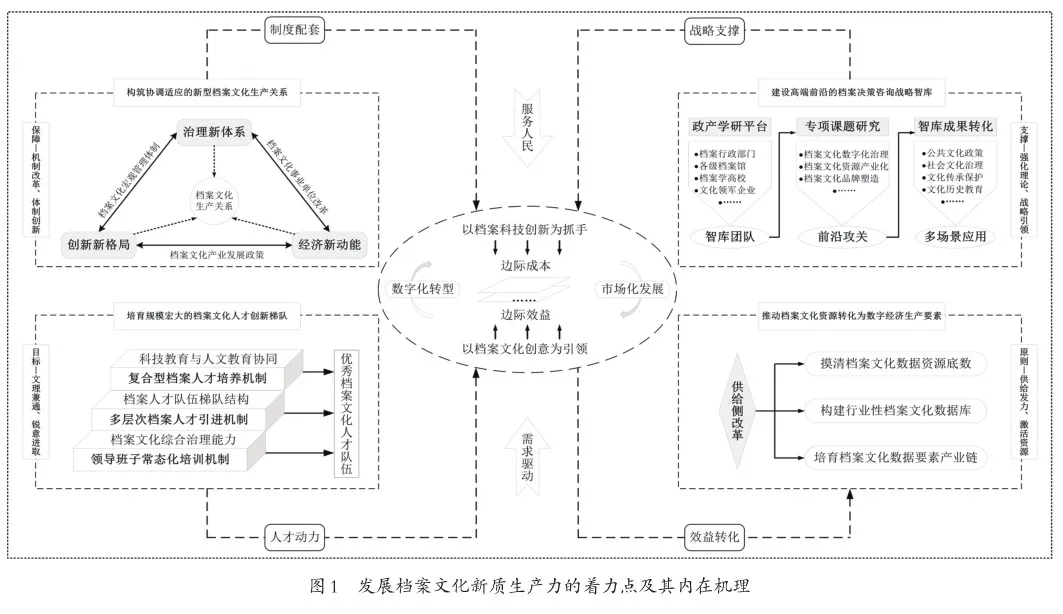

摘 要:档案文化新质生产力是新质生产力在档案文化领域呈现出的新质态,是习近平总书记文化经济理念的延伸、人文经济学命题的具象化、文化数字化生产力战略的深化。档案与文化生产为文化生产力质变提供素材资源;档案与文化研究为文化生产力质变注入理论内涵;档案与文化服务为文化生产力质变创造社会环境;档案与文化产业为文化生产力质变提供经济支撑。培育和发展档案文化新质生产力是数字经济时代活化档案文化资源的内在要求。档案领域要以“需求驱动、服务人民”为导向,打造共荣互通的档案科技和档案文化协同生态;以“强化理论、战略引领”为支撑,建设高端前沿的档案决策咨询战略智库;以“机制改革、体制创新”为保障,构筑协调适应的新型档案文化生产关系;以“文理兼通、锐意进取”为目标,培育规模宏大的档案文化人才创新梯队;以“供给发力、激活资源”为原则,推动档案文化存量资源转化为生产要素,为数字经济提质升级提供档案新动能。

关键词:档案文化;新质生产力;档案文化新质生产力;习近平文化思想

分类号:G270

Theoretical Connotation and Practical Undertakings of New Quality Productive Forces in Archival Culture

Yang Guang1, 2

( 1. School of Cultural Heritage and Information Management, Shanghai University, Shanghai 200444; 2. School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444 )

Abstract: New quality productive forces in archival culture manifests the essence of new quality productive forces in the field of archival culture. It reflects President Xi Jinping’s vision for cultural economics, represents a concretization of the idea of humanistic economics and deepens the strategic focus on digital cultural productive forces. Archives and cultural production provide the material needed for a qualitative transformation of cultural productivity. Archives and cultural research contribute theoretical insights that enhance this transformation. Archives and cultural services help to create a societal environment that supports this change, while archives and cultural industries offer the necessary economic backing. Fostering and developing the new quality productive forces of archival culture is essential for revitalizing archival cultural resources in the digital economy era. The archival field needs to adopt a "demand-driven, people-oriented" approach to create a mutually enriching and interconnected ecosystem of archival technology and culture. It should focus on "theoretical and strategic leadership" to establish a cutting-edge think tank for archival decision-making and consulting. To achieve this, "mechanism reform and institutional innovation" are essential guarantees that will help create a new, coordinated, and adaptive relationship for archival cultural production. With the aim of promoting "the integration of the humanities and sciences, along with bold innovation", it is important to develop a large-scale, innovative human resource pool for archival culture. Following the principle of "enhancing supply and activating resources", efforts should be made to transform archival cultural resources into productive assets, thereby providing new momentum for the development of digital economy.

Keywords: Archival Culture; New Quality Productive Forces; New Quality Productive Forces in Archival Culture; Xi Jinping Thought on Culture

2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察期间首次提出“新质生产力”概念。[1]此后,在中央经济工作会议、全国政协十四届二次会议、二十届中央政治局第十一次集体学习等多个重要场合,习近平总书记分别从产业体系、工程人才、科技研究等方面进行了深入阐述,形成了关于发展新质生产力的系统性纲领,为国家层面的宏观战略和地方层面的具体实施,提供了全方位的行动指南。2024年,《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”[2]列为十大工作任务之首,表明了党中央和人民政府将以新质生产力作为推进高质量发展的重要着力点,强劲推动经济增长方式由传统要素驱动转向创新驱动的决心。这不仅引发了学术界的理论探讨,也加速了各地的立法供给。一方面,学者们纷纷将“新质生产力”作为一种变革性、引领性、前瞻性的社会经济发展背景纳入档案学理论和实践研究框架中,探讨了非遗档案数据开发[3]、电子档案管理平台建设[4]、档案文化软实力建设[5]等议题,强化了档案学的社会服务功能和跨学科融合发展。另一方面,2024年以来,广东、江西、江苏、浙江、上海等地相继将“新质生产力”纳入地方法规文件和政策框架,优化了新质生产力发展的法治化环境,为扎实推动高质量发展第一要务的实现筑牢了法治之基、铺设了法治之轨。

新质生产力不仅代表生产关系和生产方式的跃升,同时包含深刻的人文向度和文化内涵。一方面,文化资源是激发生产力质变的重要源泉;另一方面,生产力质变将带动文化变迁。档案具有经济和文化的双重向度:既是引领科技创新和经济发展的重要资源,为中国社会主义生产力变革提供了历史经验和决策依据;也是文化传承和文化创新的重要载体,反映了中华民族的发展轨迹和历史底蕴。习近平总书记关于新质生产力和文化建设的一系列指示,不仅为档案资源的潜能释放提供了经济学方向的指引,也为档案资源的文化开发提供了人文学角度的启示。

如何促进档案与文化、经济的双向有机结合,保障中国式现代化建设兼顾经济高度和文化深度,是新质生产力理念赋予档案工作的时代使命,也是档案工作在新时代文化强国战略背景下的应有之义。

1 档案文化新质生产力的理论内涵

档案文化新质生产力概念是习近平文化思想在档案文化经济领域的具体体现,是对人类经济活动规律认识不断深化的结果,也是中国传统人本思想精髓与西方马克思主义政治经济学理论有机结合的结果。

1.1 文化新质生产力概念的逻辑进程:从文化经济到人文经济学再到文化数字化生产力

文化新质生产力是习近平总书记提出的人文经济学理念在数字经济时代的理论延伸,体现了文化作为一种新型生产要素在推动经济结构转型和经济形态变革中的重要作用。同时,它是“新质生产力在文化领域内呈现出的新质态、新类型”[6],作为我国新质生产力系统中的一个重要组成部分而存在。

习近平总书记一贯重视文化和经济的共荣互通,强调通过文化繁荣带动经济高质量发展。他在浙江工作期间就指出,“所谓文化经济是对文化经济化和经济文化化的统称,其实质是文化与经济的交融互动、融合发展”[7]。2020年11月,文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》,提出“完善文化领域数字经济生产要素”,“促进文化产业与数字经济、实体经济深度融合,构建数字文化产业生态体系”[8]。2022年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》,提出“将优秀文化资源转化为乡村永续发展的优质资产,推动乡村文化建设与经济社会发展良性互促”[9]。2022年10月,党的二十大报告进一步指出,“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求”[10]。2023年3月,全国两会期间,习近平总书记在参加江苏代表团审议时,深刻凝练了经济与文化交融互促的内在逻辑,提出“人文经济学”的重大命题。他指出,“文化很发达的地方,经济照样走在前面。可以研究一下这里面的人文经济学”[11]。2023年10月,全国宣传思想文化工作会议正式提出和系统阐述了习近平文化思想。[12]这不仅标志着新时代中国特色社会主义思想的又一理论创新,同时突出了文化建设在中国式现代化建设中具有战略性地位和全局性高度,是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴总任务的重要支撑。面对科技革命和产业变革快速发展给文化产业带来的机遇和挑战,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,提出“文化数字化生产力”新表述,并将“文化数字化生产力快速发展”[13]作为2035年文化数字化战略实施的主要目标之一,强调以科技创新推动文化数字化升级,激发数字经济新动能。2024年5月,习近平总书记在山东考察时强调,“大力推进文化数字化,让社会主义先进文化为经济发展增动能增效益”[14]。2024年7月,党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》),指出“健全文化产业体系和市场体系,完善文化经济政策”[15],从文化体制机制角度,明确了提升文化经济效能的改革路径。

从阐释文化经济的基础概念,到提出人文经济学的重大命题,再到发展文化数字化生产力的战略目标,以习近平同志为核心的党中央对文化经济作出的一系列重要论述和战略部署,构建了文化、经济与科技融合发展的系统框架,为激活数字时代文化的经济效能提供了根本遵循。文化新质生产力是对文化经济理念的延伸、人文经济学命题的具象化、文化数字化生产力战略的深化,体现了文化作为生产要素对现代经济发展提质升级的引领作用。

1.2 档案文化生产力的内涵与特征:文化生产要素+科技和创意双驱动=数字经济新动能

档案文化新质生产力横跨文化、经济和科技领域,是一个以档案文化资源作为生产要素,以科技创新和文化创意作为核心驱动力的人文经济学概念,代表着档案文化产品、档案文化服务的经济价值创造能力。其本质上是一种从传统要素驱动转向科技驱动的新型文化生产方式,也是档案行业主动适应社会经济发展需求的时代化发展路径,侧重强调传统生产力理论中被忽视的文化因素对于生产力的直接推动作用。

档案文化新质生产力具体指在档案文化生产、档案文化传播、档案文化消费、档案文化交换等环节,通过档案文化科技的革命性突破、档案文化生产要素的创新性配置、档案文化产业的深度转型升级,摆脱资源依赖型、粗放型的文化经济增长方式和被动适应型、低附加值型的文化生产力发展路径,为推动社会经济结构转型提供档案新动能。具体目标主要有三点:一是培育具有数字素养和文化理论、文理兼通的新型档案文化劳动者;二是形成以档案文化数据为核心资源、依赖数字创作工具和平台的新型档案文化劳动资料;三是创造注重数字文化体验和个性化文化内容的新型档案文化劳动对象。具体特征涵盖五个层面:一是以全面协调可持续发展的新发展理念作为指导思想;二是以数字经济和档案文化资源的有机结合作为基本条件;三是以档案科技创新和档案文化创意的共融互通作为核心驱动力;四是以技术赋能和市场驱动的双向拉动作为生产逻辑;五是以国家经济和文化软实力的共同提升作为主要目标。随着经济发展进程的深入,我国经济发展模式已经逐步从过去单一依赖物质资源转向精神和物质资源的双向拉动,以创新驱动和文化引领的并重为主要特征。文化不仅是影响经济发展的外部环境因素,而且是决定经济水平的重要内在因素,具有直接影响生产效率和质量的作用。尤其是文化消费的日常化和文创产业的崛起,使“文化”已经成为一个独立的经济领域,以文化产品和服务为中心构成的成熟产业链在实践中形成并展示出对经济增长的强劲推动作用。2021年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》,明确提出“加强档案文化创意产品开发,探索产业化路径”[16],旨在推动档案与文化产业深度融合,培育以档案文化资源为核心的经济新业态,进一步促进文化经济高质量发展。

2 档案与文化生产力的内在关系

党的十八大以来,党中央将文化建设提升到一个新的历史高度。新质生产力概念的提出,进一步为档案文化建设如何通过科技创新和市场驱动引领经济发展提供新的理论指导和发展思路。档案作为一种承载民族记忆和历史遗产的独特资源,与文化新质生产力具有密切关联。

2.1 档案与文化生产:为文化生产力质变提供素材资源

档案作为国家和民族文化的重要组成,承载着民族传统形成、发展和演变的痕迹,其不仅能够使民族文化得到稳定保存,而且能够使民族文化以一种薪火相传的方式得以延续,维护民族文化的连续性[17],为文化新质生产力发展提供丰富的劳动资料,支撑文化产品和服务开发。一方面,档案为推动文化创作提供了素材资源。档案本身就是一种重要的历史文化遗产,其中的文化元素通过数字化技术和现代设计理念的再加工和包装,可以被转化为具有高度社会吸引力和经济附加值的文化产品和服务。目前,各级各类档案馆与档案企业纷纷探索档案文创产品开发,如济宁市档案馆推出《八省运河泉源水利情形总图》伴手礼、成都市城建档案馆推出“城兰”大熊猫系列文创产品、北京雨轩兰台文化传媒有限公司推出“大运河”系列文创产品等。另一方面,档案为激发文化创新提供了灵感源泉。文化生产力变革依赖持续的创新。档案中包含大量历史事件、文化符号、人物故事、风俗习惯等内容,承载着国家和民族的文化特征和精神内涵,为文化创意产业提供了源源不断的创新素材。譬如,谷歌艺术与文化(Google Arts & Culture)平台中的“艺术调色板”(Art Palette)项目,利用图像识别技术,从大量艺术档案中提取色彩信息,构建了智能化的色彩数据库,这不仅为艺术家提供了一个数字艺术创作工具,也为普通人提供了个性化的艺术体验探索。

2.2 档案与文化研究:为文化生产力质变注入理论内涵

档案作为文化研究的第一手资料,不仅反映了社会文化变迁的整体脉络,而且记录了各种文化产品具体的创作过程、传播渠道和社会影响,折射出不同时期的文化审美观念。一方面,借助档案研究,可以反思历史上的文化传承模式和文化变革逻辑,并借助对文化风貌、传统技艺的剖析,溯源各种当代文化创意的历史源头,从而启发文化从业者的创新意识和创造能力。目前相关研究较为广泛,有立足于区域特色,基于官方与民间档案探讨地域文化史的研究,如《明清档案与潮州文化》;有基于档案探索传统手工艺、文化符号等特定文化元素的研究,如《档案中的丝绸文化》;有聚焦区域交流,基于档案探讨文化传播史和接受史的研究,如《中苏文化关系档案文献汇编(1949—1960年)》。另一方面,借助档案研究,可以分析社会文化变迁轨迹、评估文化产业历史政策以及各个时代文化表达方式与文化生产力之间的互动关系,从宏观角度揭示文化生产力发展的规律和趋势,为当代文化产业政策的制定实施和文化产品的市场定位提供历史镜鉴。同时,档案文化研究往往涉及历史学、社会学、艺术学、城市地理学等跨学科交流,这有助于从不同学科视角理解文化生产力的演变及内涵,为文化生产力理论革新提供更开阔的研究视野和多元化的方法论支撑。

2.3 档案与文化服务:为文化生产力质变创造社会环境

档案本身就是公共文化资源的一部分,档案服务也是社会公共文化服务体系的重要组成。一方面,档案文化服务创造了激发文化创意的环境。档案文化服务以档案资源开放共享为依托,这不仅为文化从业者提供了创意碰撞和跨界合作的空间,而且为公众提供了参与文化生产的机会。这种鼓励社会共创的档案文化服务理念有助于形成文化领域的合作网络和创新生态,推动文化生产力的多元化发展,激发其内在活力。另一方面,档案文化服务创造了刺激文化消费的环境,提升公众对文化产品和服务的需求。首先,档案文化服务以普惠性为原则、以公益形式展开,保障所有公民享有平等的文化服务权利和优质的文化消费体验,创造了包容开放的文化消费环境。其次,多元化的档案文化服务内容和形式为公众提供了广泛的文化体验选择,能够满足不同人群的文化需求。最后,档案文化服务同时具有文化教育功能,在增强公众历史文化素养的同时,提升公众的审美品位和鉴赏能力,进一步激发社会的文化消费兴趣。

2.4 档案与文化产业:为文化生产力质变提供经济支撑

档案文化创意产业的发展实现了档案历史文化价值向社会现实生产力的转化,为文化生产力发展注入了新活力。一方面,档案文化创意产业推动文化资源转化为经济资源,促进档案文化价值和经济价值的有机结合。立足于档案资源开发的文化产品和服务往往与国家和民族的文化传统、历史发展密切相关,具备深厚的历史深度和文化积淀,呈现出更高的社会吸引力和经济附加值。国外旅游胜地已经开始重视挖掘数字化档案资源在文旅行业中的文化潜力和经济价值。例如,西班牙每两年举办一次“档案与旅游”(Arxius i Turisme)研讨会,旨在汇集历史文化学者、档案工作者、文旅工作者等多方专家进行跨学科对话,探讨档案资源数字化与文化旅游的关系。我国各级各类档案机构虽亦有探索“档案+文旅”跨界融合,但主题局限于“红色研学”和“地方文化遗产传承”,尚未形成具有规模化效应和显著商业化价值的档案文旅品牌,缺乏完整持续的“档案+文化产业”运作模式。[18]另一方面,档案文化创意产业与文化创作、传播、营销等文化生产的各个环节相互依存,可以对设计、制作、营销等相关产业产生拉动效应,推动文化产业链条的协同发展,提高整个文化产业的经济附加值。

3 发展档案文化新质生产力的核心着力点

档案拥有天然的历史文化禀赋优势。发展文化新质生产力是推动档案事业在新时代高质量发展的内在要求和重要着力点,有助于满足人民日益增长的精神文化需求、建设社会主义文化强国、提升国家文化软实力、推进物质文明与精神文明相协调的中国式现代化发展。培育和发展档案文化新质生产力,应当贯彻习近平总书记关于新质生产力讲话的精神,从协同生态培育、高端智库建设、体制机制改革、人才梯队建设、供给结构优化五方面入手。同时,五个着力点相互关联、循环促进:构建档案科技与档案文化协同生态是行动方向,旨在明确发展框架;建设档案决策咨询智库是行动指导,旨在提供理论支持和战略规划;深化档案机制体制改革是行动抓手,旨在提供制度性保障;强化档案人才队伍建设是行动主体,旨在提供人才动力;推动档案文化资源转化为数字经济生产要素是行动目标,旨在激活经济效能。具体要点及其内在关系如图1所示。

3.1 以“需求驱动、服务人民”为导向,打造共荣互通的档案科技文化协同生态

习近平总书记强调“必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展”,同时指出科技创新“是发展新质生产力的核心要素”[19]。但发展文化新质生产力不仅需要科技创新的赋能,也依赖文化创意的引领。科技创新和文化创意两者互补互促,共同构筑了文化生产力的核心驱动力。科技创新是引擎,为档案文化生产力变革引入新生产模式,有效降低边际成本;文化创意是灵魂,为档案文化生产力升级注入持续生命力,显著提升边际收益。[20]《决定》强调,“坚持以人民为中心的创作导向”[21]。人民群众的需求始终是档案科技创新和档案文化创意的出发点和落脚点。因此,要坚持创新在档案文化新质生产力发展中的核心地位,同时按照“以文乐民、以文惠民、以文利民”的中国式现代化要求,积极顺应数字时代人民的文化习惯和体验追求,持续推动档案文化内容、技术、模式创新。

一是以科技创新为抓手深化档案事业数字化转型。科技创新能显著提高档案文化生产效益。夯实档案文化数字化基础设施建设是发展档案文化新质生产力的前提。目前,“档案目录中心建设已有多年,但国家层面尚未形成一体化的档案资源体系”[22]。各级各类档案馆应依托现有通信设施和网络安全设施,有机接入国家文化专网和文化大数据体系中心,同时面向档案行业通用需求,围绕档案文化数据采集传输、分析处理和应用服务等方面,统筹建设档案文化数字化基础设施体系。其一,构建一体化的档案文化数据资源体系;其二,布局智能化的档案文化数据算力网络;其三,打造行业性的档案文化数据交易平台。最终形成以档案文化专网为通道、档案文化大数据中心为枢纽、档案文化计算中心为大脑、档案文化数据服务平台为窗口的综合性档案文化数字化基础设施体系,打通“数字化采集—网络化传输—智能化计算—市场化流通”的全数字链条,为强化优质数字档案文化供给提供有力支撑。

二是以文化创意为引领提升档案文化市场吸引力。人文底蕴能有效支撑科技应用,避免档案文化产品和服务的同质化、空洞化、过时化。其一,坚持内容为王,创新档案文化产品内涵和主题。既要挖掘新颖题材,将档案中的传统文化元素和现代背景相结合,形成符合时代需求和展现中华民族特色的档案文化产品;也要深化主题内涵,围绕社会热点进行创作,提升档案文化产品的思想深度和社会意义。其二,注重形式创新,优化档案文化产品表达方式和传播手段。既要创新传播媒体,利用VR、AR等新型媒介,打造沉浸式档案文化体验环境;也要促进跨界合作和平台联动,将档案文化元素融入影视剧、漫画、文学、游戏等文化产品,并借助各种社交平台进行跨媒体叙事,形成全方位的档案文化传播网络。

3.2 以“强化理论、战略引领”为支撑,建设高端前沿的档案决策咨询战略智库

习近平总书记强调,“高质量发展需要新的生产力理论来指导”[23]。培育档案文化新质生产力,既要把握国家政策指明的战略方向和总体目标,也要建构学术理论体系进行科学指导,实现顶层设计与基层实践有机结合。《“十四五”全国档案事业发展规划》提出,“依托高等学校、科研机构等筹建若干个档案事业发展战略智库……为档案事业创新发展提供学理支持和决策咨询”[24]。目前,“相较于社会智库,国家综合档案馆智库服务尚处于起步阶段,在资源储备、技术工具与人才结构等方面都有待大幅提高”[25]。要健全并用好政产学研融合平台,以文化生产力发展的最新需求进一步激活档案领域的智力智库资源,强化档案文化数字化理论和实践研究,发挥档案智库的战略研究、政策建言、舆论引导等重要作用。

一是打造政产学研合作平台,构建跨学科档案智库团队。深化政产学研融合,打破学科和行业壁垒,强化档案行政部门、档案馆、高校、科研院所和文化行业领军企业的人才链有机衔接,广泛汇聚档案学、信息技术、历史文化研究、文化产业、法律等领域的专家学者,打造跨学科、多领域的档案智库专家体系,形成精准式、前瞻性的协同攻关格局。

二是设立专项课题研究计划,聚焦档案前沿问题攻关。基于国家文化数字化战略、数字要素市场化改革等国家战略和政策导向,立足地方资源禀赋和区域发展特色,结合国内外发展趋势和前沿实践,通过系统性专家座谈和问卷调查,识别并聚焦发展档案文化新质生产力的关键瓶颈,提升档案智库的决策支持能力和实践转化能力。

三是健全智库成果转化机制,实现多领域多场景应用。以政产学研合作为纽带,健全档案智库与政府、文化企业、行业组织等各个社会主体之间的对接交流平台,借助社交媒体、学术研讨会、智库白皮书等渠道,建立多层次、立体化的成果传播网络,促进形成精准对接的档案智库成果快速转化通道,推动成果在公共文化政策、社会文化治理、文化传承保护、文化教育等多领域、多场景应用,增强成果可及性和实用性,提升档案智库应用推广能力和精准支撑能力。同时,建立长期的成果推广机制,推动档案智库研究成果纳入地方文化规划与国家档案管理政策体系中,确保研究成果落地见效。

3.3 以“机制改革、体制创新”为保障,构筑协调适应的新型档案文化生产关系

习近平总书记强调,“生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系”[26]。生产力和生产关系两者互为条件、动态变化,共同构成了社会经济结构基础。《决定》对“深化文化体制机制改革”[27]进行专门部署。以马克思主义政治经济学理论中所揭示的生产力和生产关系的辩证关系作为指导,通过档案事业的全面深化改革,破除束缚档案文化生产力变革的体制障碍、机制梗阻、制度桎梏,实现档案文化生产能力和档案文化社会生产关系的协调,是推进档案领域发展文化新质生产力的一个关键环节。

一是完善档案文化宏观管理体制,构建档案文化治理新体系。其一,加强党对档案工作的全面领导,保障档案文化建设的政治正确性。要将党的领导落实到档案文化建设的各个领域和环节,确保档案文化新质生产力发展始终服务于党的宣传思想文化战略,为社会主义先进文化生产力繁荣提供方向保障。其二,深化档案行政体制改革,激发档案文化创新创造活力。要推进“放管服”改革,实现市场在档案文化资源配置中的积极作用和政府在档案文化建设中的领导作用的有机结合,为档案文化新质生产力发展营造良好的体制环境。

二是深化档案文化事业单位改革,打造档案文化创新格局。其一,持续推进档案部门职能转变。档案馆职能从档案管理的基础性业务工作向文化传播、宣传教育等多领域拓展,不仅有利于档案文化产品和服务的多元化,而且有利于加强档案馆与高校、文化企业等机构的合作,促进档案教育链、人才链、产业链有机衔接,为档案文化创新注入新视角和新方法。其二,全面落实档案部门机构改革。明确档案馆文化事业机构的性质,不仅有利于强化档案馆的文化职能,聚焦于文化传承创新工作,而且有利于促进档案馆与博物馆、图书馆等文化机构的协同合作,推动档案文化资源与其他文化领域的融合,进一步激发文化创新能力。

三是优化档案文化产业发展政策,激活档案文化经济新动能。制定适应文化新质生产力发展的政策,是引导档案文化资源释放经济价值的重要保障。比如,通过跨产业合作政策鼓励档案文化产业与旅游、影视、出版、文艺表演等文化产业深度融合,有助于扩展档案文化产业链条的范围,丰富档案文化产品和服务的市场供给,实现档案文化创意的增值效应。

3.4 以“文理兼通、锐意进取”为目标,培育规模宏大的档案文化人才创新梯队

习近平总书记强调,“要按照发展新质生产力要求,畅通教育、科技、人才的良性循环,完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制”[28]。人才是开创档案文化生产力新发展格局的重要依托。档案文化新质生产力发展依赖科技创新和文化创意的双擎驱动,创新创意的根本源泉来自人才的主观能动性。《决定》提出,“培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍”[29]。以文理兼通作为核心目标,着力打造一支德才兼备、锐意进取、梯次衔接、规模宏大的优秀档案文化人才队伍。

一是优化复合型档案人才培养机制,强化科技教育人文教育协同。要紧贴科技和文化创新的双重需求,按照“储备人才、兼通文理、学在课堂、用在实践”的思路,强化科技教育和人文教育协同,着力解决复合型档案人才供给缺口。其一,以文化创新需求为立足点,构建符合文化经济发展目标的学科设置调整机制和教育课程体系。紧密围绕文化经济发展趋势灵活调整档案学科结构;着眼社会文化需求的提质升级,科学增设数字文创设计、数字人文、文化遗产数字化修复等跨学科课程,形成适应文化新质生产力的档案学课程体系,切实保障教育内容与社会需求紧密结合。其二,以科技发展趋势为着力点,建立国家文化数字化战略需求牵引的交叉领域师资队伍和人才培养模式。打造由档案学研究者、文化历史学者、文创产业从业者等多元主体构成的高水平师资团队,采用线上线下课程教授、数字文创项目式学习、龙头文化科技企业一线岗位实践等相结合的培养方式,持续增强档案学专业学生的数字素养和技术能力。

二是完善多层次档案人才引进机制,优化档案人才队伍梯队结构。根据各地档案文化资源禀赋和档案事业建设需求,围绕档案数字化转型、地方档案文化品牌塑造、档案文化传播能级提升等重点任务,建立开放灵活、精准对接、长效激励的档案人才引进保障机制。其一,分类分岗确定紧缺人才目录清单,部署各类档案引才专项计划。借助大数据分析、行业调研等方式科学识别档案人才缺口,精准引进一批档案数字化前沿领域的紧缺人才、在档案行业一线耕耘的领军人才、由知名档案学者和顶尖档案科技人才领衔的创新团队,培育形成前沿引领、行业精耕、学术支撑的档案人才集群。同时,建立跨代际合作模式,促进形成老中青衔接、传帮带结合、共同发展的档案人才梯队。其二,持续营造爱才惜才敬才浓厚氛围,优化“近悦远来”档案人才生态。依托区域性特色文创生态圈,通过地方政府搭台、龙头企业支持、高校院所对接,持续打造档案职业技能大赛、档案文创设计大赛、智慧档案展览等活动品牌,促进办会竞赛、招商引资与招才引智紧密结合,激发“以商引才”“以会引才”“以才引才”链式效应,大幅拓展档案人才寻聘网络。

三是加强领导班子常态化培训机制,提升档案文化综合治理能力。作为战略规划者和政策执行者,档案领域各级领导班子的综合素养直接影响档案文化新质生产力发展水平。要以问题为导向、以需求为牵引、以效能为目标,健全档案领域领导班子数字素养专项培训机制,通过培训课程、在线学习、研讨班等线上线下结合方式,保证各级档案干部持续适应数字技术发展、及时更新专业知识体系、充分掌握文化行业动态,提高文化数字化治理领导力,满足数字政府对文化治理的现代化要求。同时,应当以数字素养和文化创新能力作为评价因素纳入绩效考核范围,建立常态化评价激励机制,激发档案干部队伍创新活力。

3.5 以“供给发力、激活资源”为原则,推动档案文化存量资源转化为生产要素

“十四五”时期以来,深化供给侧结构性改革是我国高质量发展的主线。面对2035年建成文化强国的战略目标,《决定》提出,“优化文化服务和文化产品供给机制”[30]。同时,文化数据要素正成为推动中国经济形态变革和经济结构转型的重要驱动元素。《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》指出,“推动文物、古籍、美术、戏曲剧种、非物质文化遗产、民族民间文艺等数据资源依法开放共享和交易流通”[31]。供给能力是激发档案文化资源经济动能的基础。档案文化领域要坚持“强化优质供给、激活资源活力”的原则,以设施优化保障供给能力,以跨界融合丰富供给方式,以业态升级提升供给质量,推动各类档案文化存量资源转化为可控、可计量、可交易流通的数字经济生产要素。

一是开展联合调查,摸清档案文化数据资源底数。档案领域应当按照《数字中国建设整体布局规划》部署,由国家档案局、统计局、大数据局、工业和信息化部联合开展全国档案文化数据资源情况调查,调研国家和省市县各级档案馆、各行业档案管理机构、中央企业等部门档案文化数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,摸清档案文化数据资源底数,形成覆盖多层级、多领域的资源全景画像,为档案文化数据治理和开发奠定科学基础。

二是协同整合资源,构建行业性档案文化数据库。在摸清档案文化数据资源底数的基础上,统筹档案领域已建或在建的文化数字化工程和数据库成果,并按统一标准分类和标识,促进各类档案文化数据中心贯通,构建跨领域、多形态、多维度的档案文化资源关联机制,形成共享互通、相互支持、立体多维的档案数据链条。其一,推动档案文化资源与思想理论、文化旅游、文物等相关领域的文化数据资源关联;其二,推动纸质、音频、视频等不同形态档案文化资源数据关联;其三,推动档案文化数据源与对应的文化实体关联。

三是加快业态升级,培育档案文化数据要素产业链。档案领域要加速以数据要素市场化配置改革为主线的数据基础制度体系建设,围绕档案文化数据采集、存储、加工、交易、分发、呈现等各环节,打造档案文化数据产品和服务体系,促进形成专业化分工的上下游产业链,培育基于文化数据要素价值创造的新业态。借助市场供求关系牵引,推动档案文化数据的Bher7c5rXpR7EhdRgS0rzv9ZlLl8yAmKaW+6iQDMrKg=潜在价值转化为实际的经济效益。同时,要顺应商业变革和消费升级趋势,以档案文化创意为核心,以档案文化数据要素为纽带,深入推进以“档案文化+”为模式的消费场景融合创新。不断突破档案文化数据与旅游业、智慧农业、智能制造、现代服务业、战略性新兴产业、体育业、教育业等领域业态边界,大幅度拓展档案文化数据商业化应用的广度和深度。

*本文系上海市档案科技研究项目“活化视角下档案史料参与人民城市建设的文化机理与实践路径研究”(项目编号:沪档科2410)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]习近平在黑龙江考察时强调:牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面[EB/OL].[2024-09-18].https://www. gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903032.htm.

[2]政府工作报告[EB/OL].[2024-09-18]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/ content_6939153.htm pc.

[3]张明靖.新质生产力场域下非遗档案数据要素文旅价值开发研究——基于黄河号子建档传承视角[J].档案管理,2024(3):100-102.

[4]缪秋君,汪晓娟.全栈信创技术驱动档案现代化“新质生产力”——常州市档案馆电子档案管理平台建设实践[J].档案与建设,2024(8):99-104.

[5]李红光,刘艺璇.新质生产力发展视角下的档案文化软实力建设研究[J].档案管理,2024(5):60-62.

[6]速继明,华诺.进一步解放和发展文化新质生产力[N].文汇报,2024-03-22(11).

[7]习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:232.

[8]文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见[EB/OL].[2024-09-18].https://www.gov. cn/zhengce/zhengceku/2020-11/27/content_5565316. htm.

[9]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》[EB/OL].[2024-09-18].https://www. gov.cn/zhengce/2022-08/16/content_5705612.htm.

[10]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].[2024-09-18].https://www.gov.cn/ xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[11]深入研究人文经济发展的实践样本[N].人民日报,2023-10-20(13).

[12]习近平对宣传思想文化工作作出重要指示[EB/OL].[2024-09-18].https://www.gov.cn/ yaowen/liebiao/202310/content_6907766.htm.

[13]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》[EB/ OL].[2024-09-18].https://dsj.hainan.gov.cn/zcfg/ zybs/202303/P020230320547157228048.pdf.

[14]习近平在山东考察时强调:以进一步全面深化改革为动力奋力谱写中国式现代化山东篇章[EB/ OL].[2024-09-18].https://www.ccps.gov.cn/ xtt/202405/t20240524_162791.shtml.

[15][21][27][29][30]中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[EB/OL].[2024-09-18].https://www.gov.cn/ zhengce/202407/content_6963772.htm.

[16][24]中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2024-09-18].https:// www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0e b55c890762868683.shtml.

[17]杨光.档案史料的活化与民族叙事的创新[J].档案与建设,2024(1):38.

[18]吕文婷,蔡晓芬.国家文化数字化战略背景下的“档案+文化产业”:发展契机、运作模式与关键问题[J].档案学研究,2023(3):89.

[19][23][26][28]习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调:加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[EB/OL].[2024-09-18].https://www. gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6929446.htm.

[20]杨光.向“新”而行,加快文化资源数字化转型[N].文汇报,2024-07-29(10).

[22]刘越男.数字中国战略背景下的档案数字化转型:学科使命和青年行动[J].档案与建设,2023(7):49.

[25]任越,刘泽禹.以档资政:国家综合档案馆智库服务的功能定位及其实现研究[J].档案与建设,2023(3):21.

[31]十七部门关于印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》的通知[EB/OL]. [2024-09-18]. https://www.cac.gov.cn/2024-01/05/c_1706119078060945. htm.

(责任编辑:张 帆 冯婧恺)