中华民族共同体视域下清代土尔扈特档案知识图谱构建

2024-12-12华林张富秋李睿绎吴皎钰

摘 要:清乾隆年间,土尔扈特部回归祖国事件留下了大量档案,这些档案是清代民族交往交流交融的真实记录。引入数字人文的本体理论、知识图谱技术,探讨档案知识化挖掘问题,可创新档案整理方式,助力于中华民族共同体历史的研究。文章以现有土尔扈特档案整理成果为基础,立足民族档案服务中华民族共同体的现实需求,依托历史大数据理论提出研究问题,从档案数据整合、本体模型构建与数据资源组织三个层次构建土尔扈特档案知识图谱,开展基于档案记载主题、土尔扈特回归事件、核心人物关系与行文互动情况的多维度知识挖掘。文章意在以数字叙事还原历史发生场域,应用数字人文驱动土尔扈特档案价值的当代转化与智慧化利用,为中华民族共同体建设提供档案知识服务。

关键词:中华民族共同体;土尔扈特档案;本体;知识图谱;可视化;档案服务

分类号:G273

Forming of Turhute’s Archives Knowledge Map During the Qing Dynasty from the Perspective of the Community for the Chinese Nation

Hua Lin, Zhang Fuqiu, Li Ruiyi, Wu Jiaoyu

( History and Archives Institute, Yunnan University, Kunming,Yunnan 650091 )

Abstract: During the Qing Dynasty, the return of the Turhute tribe to China left behind a wealth of archives, which are a true record of ethnic interactions and integration in the Qing Dynasty. By introducing the ontological theory of digital humanities and knowledge graph technology to explore the problem of archival knowledge mining, it can innovate archival sorting methods and contribute to the study of the history of the community for the Chinese nation. Based on the existing archival sorting results of the Turhute, with a focus on the practical needs of ethnic archives serving the Chinese nation as a community, and relying on the theory of historical big data, this study proposes research questions, constructs a knowledge graph of the Turhute archives from the perspectives of data integration, ontological model development, and data resource organization, and conducts multi-dimensional knowledge mining based on the themes of archival records, the return of the Turhute tribe, key figures, and document interaction. The aim is to restore the historical context through digital narratives and drive the contemporary transformation and intelligent utilization of the Turhute archives with digital humanities, providing archival knowledge services for the development of the Community for the Chinese nation.

Keywords: The Community for the Chinese Nation; Turhute Archives; Ontology; Knowledge Graph; Visualization; Archival Services

1 中华民族共同体与少数民族档案的时代思考

党的二十大以来,铸牢中华民族共同体意识上升到党和国家治国理政的空前高度,以习近平同志为核心的党中央强调“必须以铸牢中华民族共同体意识为党的民族工作主线”[1]。铸牢中华民族共同体意识的核心意涵在于,推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。[2]民族档案是铸牢中华民族共同体意识的文化“基底”。立足中华民族共同体构建时代背景,学界相继提出“中华民族档案”[3]“中华民族共同体专题档案资源库”[4]等新概念,并呼吁深入挖掘各民族交往交流交融档案史料[5],对民族档案服务中华民族共同体建设问题做出积极回应。从研究现状看,已有研究多着眼于宏观层面,对于微观视角下的民族档案代表性个案挖掘尚显不足。

土尔扈特档案是中华民族共同体形成历史轨迹的档案缩影,挖掘其中关于土尔扈特国家认同、中华文化认同与中华民族认同的记载,可为当下铸牢中华民族共同体意识提供历史助力。梳理已有研究可知,对土尔扈特档案的研究主要集中在对档案的公布解读[6-7]、述评[8]以及史料价值挖掘[9-10]等层面,鲜见从数字人文视角开展其档案研究的成果。据此,本研究立足中华民族共同体建设的政治高度,融合数字人文技术,探讨土尔扈特档案知识图谱构建理论与方法,为应用数字人文驱动民族档案价值深入挖掘提供有益尝试。在学术上,可促进民族档案研究思维创新、题域拓展与范式转变;实践上,有助于为相关档案馆深入挖掘“三交”历史档案、创新民族档案编研方式、服务中心大局工作提供方案借鉴。

2 土尔扈特档案知识图谱构建的逻辑起点

2.1 历史逻辑:土尔扈特档案是中华民族共同体构建的叙事文本

清乾隆年间,土尔扈特部自沙俄东返祖国,围绕着这一历史事件形成的大量档案记载了土尔扈特部族世系源流、迁徙历史、文化信仰,在回归前同清政府进行政治、经济、宗教往来,回归过程中受到清政府重视保护、接济安置,回归后朝觐封赏、赴藏熬茶、耕牧戍边、奉调出征、抵御外侮,以及同新疆各民族交往交流交融的历史事实,是中华民族多元一体格局形成的档案佐证。土尔扈特档案数量丰富、语种多元、体系完整,仅中国第一历史档案馆(以下简称“一史馆”)满文土尔扈特专档全文检索数据库便保存有档案25册,共计4300余画幅,28.5万余个满文单词[11],此外还涉及部分碑刻档案、印章档案,如《土尔扈特全部归顺记》《优恤土尔扈特部众记》两通碑刻是土尔扈特回归所形成的代表性档案,其记载亦可与文书档案实现文献互证。就其档案文本内容而言,涵盖满、汉、蒙、藏、托忒等多语种,部分档案存在合璧书写现象,对研究土尔扈特东归史、清代民族交往交流交融、边疆治理体系以及推动铸牢中华民族共同体意识具有重要学术价值与现实意义。其文本叙事价值如下:

其一,讲述了土尔扈特始终心向中国的国家认同情怀。梳理土尔扈特回归前同清朝往来的历史可知,从顺治朝的表贡、乞市,到康熙年间五千余人赴藏朝拜达赖喇嘛、图里琛使团探望,再到雍正时满泰使团出使,最后至乾隆年间吹扎布入京觐见等系列事件,奠定了土尔扈特回归的历史基础。[12]这些事件详见于《领侍卫内大臣福隆安奏乾隆二十一年土部遣吹札布进京至京师事折》《满泰等奏奉派前往土尔扈特经过情形折》《宴土尔扈特使臣》等档案中,是土尔扈特回归前国家认同的真实记载。从回归后的档案看,《伊犁将军舒赫德等奏将土部各游牧地划归各大臣管辖折》《谕伊犁将军舒赫德等轮班前往督促渥巴锡重农事》《平回方略》等都记述了土尔扈特被纳入清政府边疆治理体系,同各民族一道开发建设边疆、维护国家统一的历史事实。其二,记载了土尔扈特信仰藏传佛教的中华文化认同。文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。[13]藏传佛教在清代多民族文化共同体中居于重要地位,土尔扈特部回归前赴藏熬茶礼佛,体现其对清政府的自发性文化认同。回归后清政府通过政治鼓励、举行宗教活动、修建寺庙等方式支持土尔扈特信仰藏传佛教,进一步增强了土尔扈特对中央政府的国家认同。例如乾隆三十二年(1767),乾隆帝敕赐于伊犁将军驻地惠远城修建普化寺,后普化寺成为伊犁卫拉特蒙古和察哈尔蒙古的总庙,促进了蒙古部族间的交往与交融。[14]其三,记述了土尔扈特同各民族交流互动的历史。如在同新疆各民族开展经济贸易方面,《斐德等奏和硕特噶扎尔奇等赴哈密贸易折》记载了乾隆三十七年(1772),和硕特部噶扎尔奇等人赴哈密以十二峰驼换取绵羊二百五十只,山羊一百零八只,另将一峰驼卖与商贾,得白银二十五两[15]的经贸互市史实。在同卫拉特蒙古族群血缘情感亲近方面,据《福隆安奏渥巴锡等讲述土部历史折》记载,土尔扈特族属于卫拉特蒙古四部之一,因四部不甚和睦,而后西迁入俄。[16]另据《阿玉奇后世之系谱》记载,渥巴锡为阿玉奇汗长子沙克都尔扎布之孙。[17]上述记载反映了土尔扈特部认祖于卫拉特蒙古的民族溯源立场,亦是中华民族共同体形成过程中的民族情感所向。

2.2 现实逻辑:少数民族档案服务中华民族共同体的现实需求

习近平总书记指出,“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史”[18]。历史上各时期的民族交往交流交融,既包括不同民族间的交往、交流和交融,也包括同一民族内部在不同历史时期、不同地域之间在其发展历程中的交往、交流和融合。[19]民族档案记载了各民族交往交流交融的历史叙事,应用数字人文技术挖掘民族档案中反映民族交往交流交融的史实,有助于推动“三交”史研究的深入,亦有助于创新民族档案编研方式,凸显民族档案开发的时代性、创新性与服务性。

基于“三交”史研究的多向度考察,现有成果更倾向于关注记载汉族同少数民族交往交流交融的档案,而对诸如土尔扈特档案这类记载少数民族内部及少数民族间交往交流交融的档案关注不多,这就要求今后民族档案研究要在研究思路、视角、方法等方面进行调整与创新。一是思维转变。可形成由局部—整体—局部的研究思路,紧扣汉族同少数民族、少数民族内部、少数民族间交往交流交融的思路,深挖民族档案中关于各民族在政治、经济、文化、社会等方面开展交往交流交融的代表性史实,从局部视角升华至宏观视野,将民族档案的产生形成置身于各民族“三交”的宏大历史叙事中考量,在深刻把握民族档案时代内涵的基础上,再次回归到局部档案的深入挖掘,促进民族档案价值的当代转化。二是视角拓展。传统的以族裔民族的认知和观念对个体民族档案开展的相关研究已取得丰硕成果[20],但个体民族档案研究中却忽视了对于中华各民族在历史上交往交流交融的阐释,同时也易造成研究思维的固化。由此,立足现实,应跳出既有框架,实现从个体民族文化传承、记忆构建到中华民族文化共同体文化传承、记忆构建的转变,将民族档案的研究推升至其应有的时代高度,推动民族档案研究的理论创新。三是方法创新。既有民族档案研究多归属于定性研究范畴,数字人文理念、技术与方法的融合赋予了民族档案研究新机遇,将多元化数字人文工具应用于卷帙浩繁的民族档案文本的整理、组织、挖掘中,有助于促进民族档案研究方法从单一的定性研究向定性与定量相结合的方向转变,并以方法创新推动研究题域拓展,催生民族档案学术研究的新增长点。

2.3 理论逻辑:从历史档案到历史大数据的研究范式转变

随着历史档案征集工作与相关领域研究的深入,大量尘封的历史档案被发现,并收藏在各文化机构与学者个人手中,在实现馆藏档案扩容与研究资料积累的同时,也面临着传统方法难以对数量浩瀚的历史档案进行遍历式与全景式的整理、释读与研究的问题。

历史大数据(Big Data of the Past)这一概念由“威尼斯时光机”项目组在2017年提出,是指将形成于过去的历史记录,以当代叙事逻辑重新汇聚、组合,所形成的具有来源广泛、开放共享与结构化等特征的数据集合,本质是经过数据化的海量历史资料,外在表征多为数字人文导向下的史料数据库。[21]相较于历史档案,历史大数据的价值创新在于:一是对历史档案本身而言,实现了基于档案文本内容的知识再生产。历史大数据可视为一种“生成性”的方法,既可以证实过去的历史,又能够生成新知识、新观点,为我们提供新的工具优势。[22]在充分关联历史档案文本中的各知识单元基础上,原有历史档案被转化为巨大的历史大数据网络,在为研究者提供宏观、整体研究视角的同时,也为研究者探索此前未曾关注、发现的知识提供思路。二是对历史档案整理而言,创新了既有整理范式。面向历史大数据的历史档案整理,是对传统两步整理理论的继承、延展与深化,对历史档案文本结构、内容的数据化、语义化、知识化处理,是对传统档案整理流程的重构与深度不足的超越。三是对于历史档案参与文化建设而言,顺应了国家文化数字化的战略导向。馆藏历史档案的数据化转化可实现数智驱动下档案文化价值的当代诠释,更好地融入国家文化大数据体系、参与中华文化数据库建设。

历史大数据理论在土尔扈特档案知识图谱构建方面的应用价值为:其一,文本数据化。将现有土尔扈特数字档案资源运用OCR等技术进行全文识别,并基于NER、机器学习等技术手段对文本中实体进行有效识别提取。在此基础上,一方面要对已提取的实体数据进行结构化处理;另一方面要赋予土尔扈特档案文本识别数据、元数据等以形式语言编码,使其具备计算机可计算的条件。[23]其二,知识语义化。一方面,可基于关联数据技术建立起相同或不同概念间语义关系,构建土尔扈特档案语义体系,关联形成本体模型;另一方面,要对各概念标注以时空属性,丰富其内涵,拓宽关联路径[24]。其三,图谱关联化。一方面,在土尔扈特档案本体架构下,依托语义体系关联各全宗、案卷、文本中的知识元,形成局部知识图谱;另一方面,可将土尔扈特档案知识图谱同其他相关清代档案、方志、史料量化数据网络建立关联,形成复合型知识图谱。并由此将其形成背景置于清代北方民族交往交流交融与整体历史发展走向中考量,有助于实现文献互证、历史情境完整构建与开展“宏观+微观”数字叙事,推动民族档案研究范式的转化与创新。

3 土尔扈特档案知识图谱构建的理论框架

构建土尔扈特档案知识图谱,是数字人文环境下探索民族档案文献“数字整理”新方法的应有之义,对于贯彻落实习近平总书记关于加快形成中国自主的中华民族共同体史料体系指示精神,整理挖掘民族团结档案史料,创新档案史料“三交”价值挖掘解读方式,从历史的维度梳理中华民族共同体形成演进的历史逻辑,推动铸牢中华民族共同体意识具有重要价值。知识图谱以图结构的形式描述不同领域概念、实体及其语义关系,将其应用于土尔扈特档案内容的组织、关联、挖掘,可实现档案“三交”价值数字化深度挖掘。[25]本研究以现有土尔扈特档案汇编出版物、一史馆开放档案目录作为主要数据源,结合相关词典、论文、著作进行补充,采用自上而下的方法构建土尔扈特档案知识图谱。首先,进行数据收集整合、清洗,确保数据质量。其次,运用Protégé工具构建土尔扈特档案本体模型。再次,在本体模型架构下进行数据组织。最后,将经过组织的数据导入Neo4j图数据库,生成可视化知识图谱。

3.1 数据基础层:整合汇聚土尔扈特档案文本

数据资源的整合汇集是构建土尔扈特档案知识图谱的基础,这一阶段的工作主要是将离散数据整合为数据集,对其进行全文化处理、校对与修订。其一,主要以《土尔扈特档案译编》《清代东归和布克赛尔土尔扈特满文档案全译》等,以及一史馆藏土尔扈特档案开放目录、相关网站资源作为主要数据源。其二,利用OCR、NLP等技术对档案文本进行数据化转化,并进行适当的数据预处理、清洗(人工+机器剔除)[26],以此提升数据质量。

3.2 概念模式层:构建土尔扈特档案本体模型

模式即数据组织、聚合的框架,其核心在于本体构建。出于所构建的本体模型完整性考虑,笔者对土尔扈特档案内部特征、外部特征与形成过程特征进行综合考量,力图实现档案外部元数据层面、内容语义层面的双重聚合。在复用FOAF、EVENT、DCMI、CBDB等本体、词表与自建的基础上,设有面向档案外部元数据的全宗(def:general archive)、案卷(def:dossier)、档案(def:archive),面向档案内容的人物(foaf:Agent)、时间(shl:Temporal)、地点(shl:place)、职官(shl:Official Position)、主题(dc:subject)、事件(ecrm:Event)等9个大类,并于其下设置相关子类。如档案类,按清朝官方文书种类划分,共涉及上谕、奏折、呈文等17个子类。又如主题类,共归纳有封爵授官、年班朝觐、赴藏熬茶等23个记载主题,涉及土尔扈特回归前、回归过程中与回归后的完整历史。

属性是定义和描述类本身及类间关系的重要元素,主要由属性名称、定义域、值域三部分组成。[27]其中对象属性(Object Properties)相当于RDF三元组中的Predicate(谓语动词),定义域与值域都是本体中的类;数据属性(Data Properties)是对类本身的揭示与描述,其定义域是本体中的类,值域是字符串,通常用string表示[28]。本研究共设计数据属性54个,对象属性39个。具体而言,对象属性中既有指向同类的,如def:placed,即清政府接济安置土尔扈特;亦有指向其他类的,如def:recorded event is、def:the recorded person is等,意为档案中记载的事件、人物。数据属性中,如人物类既包括个体的民族、籍贯、职官、生平、任职经历等,又涉及机构的沿革、性质、执掌等,是对人物类本身属性与特征的揭示。

将上述类、属性导入Protégé工具,可实现土尔扈特档案本体建模。同时以RDF格式存储,可更好地对接Neo4j图数据库,为后续生成知识图谱做好准备。Protégé工具具有检索查询功能,图1即经由Protégé工具OntoGraf界面进行可视化展示的土尔扈特档案本体模型。

3.3 数据组织层:生成土尔扈特档案知识图谱

(1)知识抽取

经过整合、预处理后的土尔扈特档案数据集尚处于非结构化或半结构化状态,为将其粒度由数据级细化到知识级,需对土尔扈特档案数据中的知识元、语义关系以及属性进行抽取,统一成RDF形式的知识描述模型,即S-P-O(主语/Subject,谓词/Predicate,宾语/Object)语法结构的结构化文本,可称其为“实体—关系—实体”[29]。具体而言,知识抽取包括:一是实体抽取,即通过模式匹配的方法对档案文本与本体模型中类所对应的实体进行抽取;二是关系抽取,是通过对不同实体间语义关系进行识别建立三元组的过程,即对象属性的抽取;三是属性抽取,即对各实体属性名、属性值进行抽取,以此构建完整的属性列表,实现知识图谱对实体的立体刻画[30]。在人物数据属性抽取时,由于同一人物在不同任职期间,不同时期的职官、别号等不尽相同,因而需注意属性的对比与整合问题。

(2)知识融合

知识抽取后的土尔扈特档案数据中仍存在数据冗余、语义重复等问题,由此须通过实体消歧、关系对齐等方式再次对其进行精细化处理,消除异源、共指问题,从而提升知识图谱质量。其一,在记载时间的数据格式方面,如“乾隆三十六年十二月二十七日”“乾隆三十七年正月二十三日”“乾隆四十年闰十月二十四日”等,其中正月即农历一月,与十二月等表述不统一,易造成识读困难。于是将本研究中时间数据格式规范为公元纪年的“年—月—日”格式。其二,在数据内容方面,如“准噶尔”“绰罗斯”在档案中的记载均指向“绰罗斯”,又如厄鲁特蒙古又称“卫拉特”“额鲁特”等,由此须对此类人物实体命名统一规范化,避免造成认知混乱。

(3)图谱可视化

Neo4j图数据库是一款集成数据存储、知识生成及挖掘等功能的高性能NoSQL图形数据库,在相关领域具有较好的通用性与扩展性,其所具有的灵活可伸缩的图结构是构建知识图谱的有效工具。[31]因此,本研究选取其作为土尔扈特档案知识图谱的构建工具,并将经过抽取、融合与组织后的数据批量导入Neo4j图数据库中,借助Browser工具所生成的部分土尔扈特档案知识图谱如图2所示。

4 基于知识图谱的土尔扈特档案“三交”价值多维可视化挖掘

知识图谱强大的语义功能,可实现零散数据的关联重组,充分展现数据资源间的关联关系,为进一步开展面向土尔扈特档案内容的知识挖掘、计算与可视化展现奠定基础。土尔扈特档案知识图谱的构建,首先可推动土尔扈特档案由数字化—数据化—知识化的跃升,顺应馆藏资源数据化建设的趋势,实现土尔扈特记忆的数字重构。其次,将多源异构的土尔扈特档案数据转化为以主题、事件、人物与时间等维度进行聚类展示的知识图谱,可实现深入档案文本内容的数字化整理,提高研究效率。[32]再次,借助知识图谱这一数字工具,研究者可将档案史料的“近读”与“远读”相结合[33],从而在既有研究基础上挖掘隐性知识,催生新的学术增长点,并推动“观察”成为一种新的研究方法,助力相关研究。由此,为深入挖掘土尔扈特档案的“三交”价值,可从记载主题、回归事件、核心人物与行文情况四个维度开展知识挖掘,为中华民族共同体建设提供历史依据。

4.1 基于记载主题的可视化挖掘

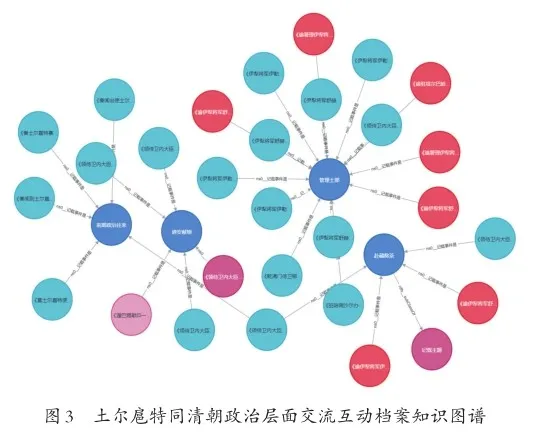

土尔扈特档案的“三交”价值着重反映在内容记载方面。从政治层面的交往互动来看,通过对相关档案记载主题进行检索查询,可关联出全部反映土尔扈特在政治层面对清政府认同归属的事件与档案史料,具体如图3所示。

从整体上看,土尔扈特对清政府的政治认同主要表现在前期的政治往来、请安献物、服从管理、赴藏熬茶等方面,贯穿于土尔扈特回归前后,体现了土尔扈特始终认同祖国的历史事实。从局部来看,相关记载主题所关联的档案史料,可为深入开展历史细节研究、洞见历史事实提供支持。借助知识图谱的语义关联功能,一方面节省了档案搜集、查找的时间,另一方面提升了档案搜集的全面性。如土尔扈特回归前的档案数量少、保存分散、不易搜集,而知识图谱Cypher语句的运用则有效地克服了这一问题。

从文化层面的交往交流交融来看,藏传佛教在土尔扈特部回归中起到了重要的文化纽带作用,赴藏熬茶、礼佛、朝圣是土尔扈特开展宗教活动的重要形式,亦是其对中华文化认同的直接体现。通过对图3所展现的熬茶档进行深入挖掘可知,乾隆皇帝通过准许土尔扈特按官例入藏熬茶、兴修寺庙等方式支持其开展宗教活动,以文化治理的手段增强了其政治认同,可见知识节点的关联起到了知识发现的效果,并与既有研究相互印证。

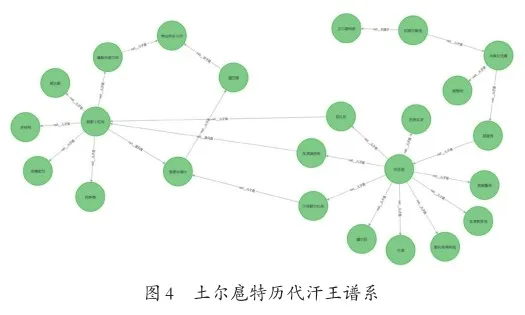

从血缘层面的认同归属来看,经由语义关系调取土尔扈特部族历代汗王谱系(如图4所示),可知渥巴锡是阿玉奇汗儿子、沙克都尔扎布的孙子,他与回归事件中的另一位重要首领策伯克多尔济为叔侄关系。由此上溯至阿玉奇汗,其曾祖为和鄂尔勒克,作为首任汗王,其族源归属于土尔扈特部。据史料记载,清代准噶尔、和硕特、土尔扈特、杜尔伯特四部族共同组成了厄鲁特蒙古,厄鲁特蒙古在元代时称斡亦剌惕,明代称瓦剌[34],是中华民族共同体形成演进谱系中的重要构成部分。

4.2 基于回归事件的可视化挖掘

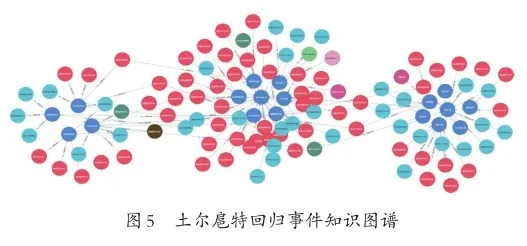

如图5所示,土尔扈特回归可划分为三个阶段,即回归前的民族血缘纽带、同清政府的往来促成回归,回归过程中的消息打探、对外交涉与准备迎接,回归后的接济安置、觐见封赏、治理管辖等,共同构成了土尔扈特的历史记忆。基于知识图谱的土尔扈特档案数字叙事,赋予研究者以宏观视角,通过解构事理图谱剖析历史发展的脉络,以知识要素重构再现历史发生场域,为研究者深入研究提供新思路。

由记载事件进行二次检索,可进一步探明围绕该事件形成的相关档案及其记载,形成关联多份档案的局部结构化图谱。以《谕伊犁将军舒赫德允准渥巴锡按官办之例遣入进藏熬茶》档案为例,档案形成者为弘历,形成时间是乾隆三十七年七月二十五日(1772年8月23日),记载人物是舒赫德与渥巴锡等,事件是赴藏熬茶,地点是西藏。这种档案知识要素拆解的呈现方式,赋予研究者一种结构化思维,引导研究者从“关系—时空—事件—人物”的角度去开展研究,可改善以往重阅读内容而轻逻辑关系的不足。

4.3 基于人物关系的可视化挖掘

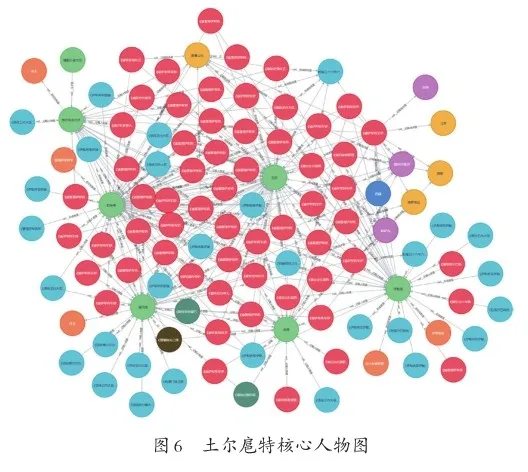

人物关系的社会网络是一种基于点和边的揭示社会个体成员之间因社会活动互动而形成的相对稳定的关系体系。[35]明晰土尔扈特档案记载的核心人物及其社会关系,有助于厘清研究线索,以核心人物所涉及的事件串联起历史发展变化的原貌。

经过对知识库中人物进行检索发现,土尔扈特档案所记载的核心人物可分为清政府(弘历、伊勒图、舒赫德)与土尔扈特部(渥巴锡、舍楞、策伯克多尔济)两类。如图6所示,此六人分别是清政府、土尔扈特部的最高领导者与伊犁地方最高军政长官,其所关联的档案亦是土尔扈特档案中的核心主体部分。同时发现,涉及上述关于迎接、接济土尔扈特部记载的档案数量明显更多,且文种多为上谕,从侧面反映出清政府对于土尔扈特回归的重视程度。此外,伊勒图所关联的官职有伊犁将军、乌什办事参赞大臣,考释其生平可知,其于乾隆三十五年(1770)二月任伊犁将军,同年七月遭革职留任,后于乾隆三十六年(1771)七月任乌什参赞大臣,在土尔扈特部回归事件中也发挥了重要作用。

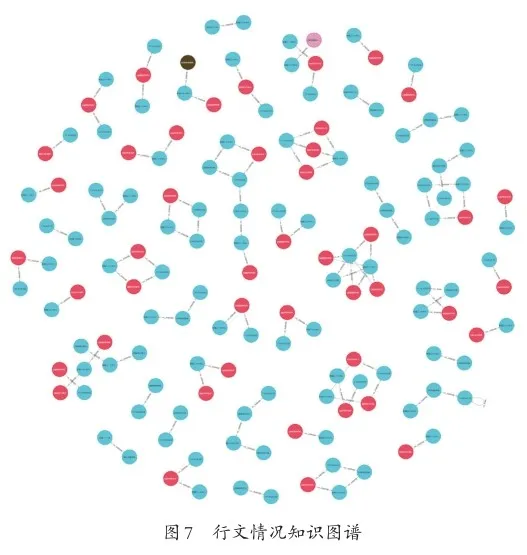

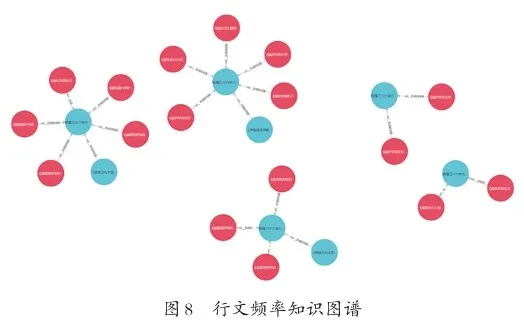

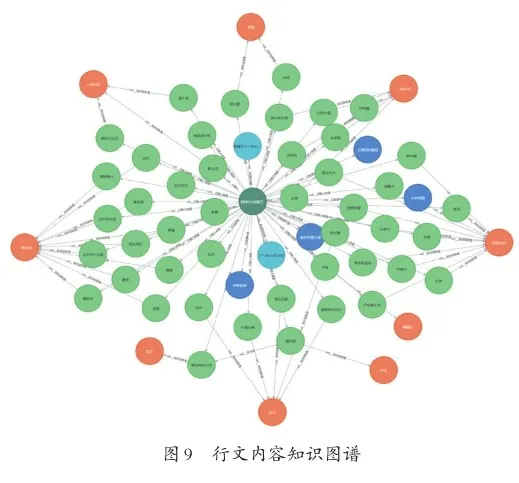

4.4 基于行文情况的可视化挖掘

土尔扈特档案的数量、形成时间、行文频率、记载内容等共同构成了其特点属性,亦可反映出清政府对土尔扈特回归相关事务的重视程度。

如图7所示,从行文时间来看,土尔扈特档案较为集中形成于乾隆三十六年(1771)、乾隆三十七年(1772),这一知识发现结果契合土尔扈特回归关键时间节点,亦反映出其档案具有较好的集中性、关联性等特点。此外,现有档案又在一定程度上关涉土尔扈特回归后的前期,究其缘由,应是回归前期土尔扈特仍处于“适应期”,事务繁多所致。

通过对局部档案进行二次关联可形成图8。经“观察”发现,土尔扈特档案的往来行文频率较高,少则一日形成两份文书,多则一日往来行文达四份、六份文书,且多为君臣之间的往来上谕、奏折,从行文频率、文种层面展现了清政府对处理土尔扈特回归事务的重视。

再以《降旨分封渥巴锡、策伯克多尔济、舍楞等人》为例,该档案形成于乾隆三十六年九月十七日(1771年10月24日),是乾隆帝于避暑山庄颁布给土尔扈特部首领渥巴锡等人的上谕。经统计发现,档案记载的受封者共有汗王1人、亲王1人、郡王2人、贝勒2人、贝子5人、辅国公1人、一等台吉12人(含闲散台吉10人)、二等台吉6人、三等台吉3人、四等台吉11人,具体如图9所示。封爵人数之多、爵位之高,从档案内容层面展现了清政府对土尔扈特回归的重视。

5 结 语

从服务中华民族共同体建设的政治高度,开展馆藏“三交”历史档案的知识化发掘,是新时代民族档案工作的应有之义。在国家文化数字化建设背景下,档案馆应深度融入数字人文环境,紧扣推动铸牢中华民族共同体意识的民族工作主线,深入挖掘以土尔扈特档案等为代表的“三交”历史档案,促进其价值的当代转化。概言之,其一,要抓住机遇,积极开展馆藏“三交”历史档案数据化建设工作,克服现阶段历史档案“数字典藏”的局限,破解其价值实现的实然困境。其二,探索构建适配于民族档案、“三交”历史档案的本体模型、语义模型、知识图谱,制定并推广相关数据标准。其三,建设中华民族交往交流交融档案史料专题知识库,形成民族档案研究的数字人文基础设施,更好地发掘利用这一珍贵历史档案遗产,为开展历史维度的中华民族共同体研究提供精准化档案知识服务。

*本文系教育部重大招标项目“元明清时期中国边疆治理文献整理与数据库建设研究”(项目编号:21JZD042)、教育部规划基金项目“面向中国自主知识体系构建的民族档案学理论创新研究”(项目编号:24YJA870004)阶段性研究成果。

作者贡献说明

华林:提出选题、修订论文;张富秋:提出选题、撰写修改论文、制图制表;李睿绎:制图制表、查检论文;吴皎钰:查检论文。

注释及参考文献

[1]习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/ OL].[2024-08-25]. http://jhsjk.people.cn/ article/32551583 isindex=1.

[2]习近平在中央民族工作会议上强调以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代党的民族工作高质量发展[EB/OL].[2024-08-25].http://news. cctv.com/special/xjpxlzyjhsjk/.

[3]杨毅,何瓦特.中华民族档案:民族档案的时代内涵[J].档案学通讯,2019(5):13-19.

[4]赵生辉,胡莹.中华民族共同体专题档案资源库的建设构想[J].山西档案,2021(3):5-14.

[5]陈海玉,陈雨,范泽龙,等.“十四五”背景下少数民族档案的创新研究:理论逻辑与方向建构[J].北京档案,2023(5):19-23.

[6]李刚.乾隆御制《土尔扈特全部归顺记》满汉碑文辨析[J].历史档案,2023(3):134-144.

[7]阿迪力·阿布力孜,郭家翔.义无反顾回归祖国的历史见证 出土土尔扈特银印背后的故事[J].中国民族,2023(5):105.

[8][11]李刚.军机处满文土尔扈特专档评述[J].民族翻译,2023(2):58-64.

[9][14]许建英.土尔扈特部东归是铸牢中华民族共同体意识的丰厚历史遗产[J].西部蒙古论坛,2023(3):3-11,125.

[10]李刚.土尔扈特东归与纪晓岚复职[J].中国档案,2023(3):82-83.

[12][15][16][17][34]中国社会科学院民族研究所民族史研究室,中国第一历史档案馆满文部.满文土尔扈特档案译编[M].北京:民族出版社,1988:3-5,220,165-167,113,3.

[13]习近平:完整准确全面贯彻新发展理念 铸牢中华民族共同体意识[EB/OL].[2024-08-25]. http://jhsjk.people.cn/article/32044119.

[18]习近平:坚持共同团结奋斗共同繁荣发展各民族共建美好家园共创美好未来[EB/OL].[2024-08-25].http://jhsjk.people.cn/article/31378008.

[19]彭勇.试论中华民族交往交流交融史研究的路径和方法[J].中华民族共同体研究,2023(4):61-76,171.

[20]杨毅.中华民族档案的历史形成轨迹探析[J].档案学通讯,2020(4):4-11.

[21][23]祁天娇.从历史档案到历史大数据:基于威尼斯时光机十年路径的探索[J].中国图书馆学报,2022(5):116-129.

[22]格雷厄姆,米利根,魏因加特梁.探索历史大数据:历史学家的宏观视角[M].梁君英,刘益光,黄星源,译.浙江:浙江大学出版社,2019:4.

[24]蒋杰.数字人文与史学研究[M].上海:上海三联书店,2023:152-153.

[25][29]任明.数字人文领域知识图谱构建方法与实践[M].北京:中国人民大学出版社,2022:34-35,19.

[26]邓君,王阮.数字人文视域下口述历史档案资源知识发现模型构建[J].档案学研究,2022(1):110-116.

[27][28][35]邓君,王阮.口述历史档案资源知识图谱与多维知识发现研究[J].图书情报工作,2022(7):4-16.

[30]田玲,张谨川,张晋豪,等.知识图谱综述——表示、构建、推理与知识超图理论[J]. 计算机应用,2021(8):2161-2186.

[31]赵雪芹,李天娥,曾刚.基于Neo4j的万里茶道数字资源知识图谱构建研究[J].情报资料工作,2022(5):89-97.

[32]徐孝娟,孙爱华,史如菊,等.数字人文视角下皖西红色文献知识本体及其应用[J].图书馆论坛,2023(10):139-151.

[33]严承希,李少建,胡恒.面向知识服务的清代档案文献知识聚合[J].档案学通讯,2023(3):54-62.

(责任编辑:孙 洁 陈 骞)