新质生产力推动林草高质量发展的理论逻辑与实践路径

2024-12-06宁攸凉李岩朱震锋

收稿日期:2024-06-21

*基金项目:中国林业科学研究院基本科研业务费专项资助“国家公园科普能力评估及提升对策研究”(CAFYBB2023MC005);

江苏省林业局委托项目“江苏省‘十四五’林业科技进步贡献率测算及提升对策分析”(500103-8135)

第一作者:宁攸凉(1982- ),男,博士,副研究员、硕导,研究方向为林业经济理论与政策。E-mail:ningyouliang1982@163.com

通信作者:朱震锋(1987- ),男,博士,副教授、硕导,研究方向为林业经济理论与政策。E-mail:haolaiwuzzf@126.com

摘要:高质量发展是全面建设中国式现代化的首要任务,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。林草高质量发展是高质量发展的重要组成部分,如何通过发展新质生产力推动林草高质量发展,是当前亟待解决的重要现实问题。文中梳理新质生产力推动林草高质量发展的理论基础,阐释林草新质生产力的本质内涵,构建新质生产力推动林草高质量发展的理论分析框架;在此基础上,结合我国林草发展情况,研究提出新质生产力推动林草高质量发展的实践路径,包括坚持科技创新和深化改革“双轮驱动”,培育高素质的新型林草劳动者,普及高性能的新型林草劳动工具,拓展可利用的新型林草劳动对象,建立要素优化配置的新型林草经营体系,构建优质高效的现代林草产业体系。

关键词:新质生产力;林业和草原;高质量发展;理论逻辑

中图分类号:F326 文献标识码:A 文章编号:2096-9546(2024)02-0007-10

DOI: 10.12344/lczcyj.2024.06.21.0006

宁攸凉,李岩,朱震锋.新质生产力推动林草高质量发展的理论逻辑与实践路径[J].林草政策研究,2024,4(2):7-16.

New Productive Force Promoting the High-quality Development of Forestry and Grassland:

Theoretical Logics and Practical Path

Ning Youliang1 Li Yan2 Zhu Zhenfeng3

(1.Research Institute of Forestry Policy and Information, Chinese Academy of Forestry,

Beijing 100091, China;

2.Department of Science and Technology, National Forestry and Grassland Administration,

Beijing 100714, China;

3.College of Management, Guangdong University of Science and Technology,

Dongguan 523083, Guangdong, China)

Abstract: High-quality development is the primary mission for building Chinese modernization in all respects, and developing the new productive forces is an inherent requirement as well as a vital point for high-quality development. The high-quality development of forestry and grasslands is the important component of high-quality development, and how to promote the high-quality development of forestry and grassland with the new productive forces is an important realistic issue. This paper reviews the theoretical basis for promoting high-quality development of forestry and grassland with new productive forces, explains the essential connotation of the new productive forces of forestry and grassland, and constructs a theoretical analysis framework for new productive forces promoting high-quality development of forestry and grassland. Considering the development of forestry and grassland in China, this paper proposes the practical paths for new productive force promoting high-quality development of forestry and grassland, including adhering to the “dual drives” of technological innovation and deepening reform, cultivating high-quality labors, popularizing new high-performance tools, expanding the newly available objects of labor, improving the new management system with optimized allocation of production factors, and building a high-quality and efficient modern industry system of forestry and grassland.

Keywords: new productive force; forestry and grassland; high-quality development; theoretical logics

高质量发展是全面建设中国式现代化的首要任务,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2017年,中共十九大报告提出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。”2022年,中共二十大报告明确了“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时对“新质生产力”的概念作出了全面阐述,提出“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态”“它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力”[1]。加快发展林草新质生产力,是推动林草高质量发展、实现林草现代化的必由之路[2]。林草高质量发展是高质量发展的重要组成部分,如何通过发展新质生产力推动林草高质量发展是当前亟待解决的重要现实问题。鉴于此,本文将探讨新质生产力推动林草高质量发展的理论基础,阐释林草新质生产力的本质内涵及理论分析框架,进而结合我国林草发展情况提出新质生产力推动林草高质量发展的实践路径,以期深化林草新质生产力的理论研究,并为其他行业相关研究提供借鉴。

1 理论基础

自新质生产力提出之后,学术界在理论层面与实践层面进行了丰富探索,相关研究成果集中体现在以下3个方面:一是在理论层面上,解读新质生产力的内涵特征、理论基础、价值意蕴,分析新质生产力构成要素,探讨其与高质量发展之间的关系,研建新质生产力发展水平评价指标体系[3-5];二是在实践层面,探索新质生产力的实践路径、发展新质生产力的对策措施,实际测算新质生产力发展水平指数等[5-8];三是从研究对象或研究行业领域看,新质生产力研究主要涉及国家新质生产力与省域新质生产力[5],而行业新质生产力主要涉及农业、林业、工业(制造业)、服务业等领域[2-3,9-11]。

与农业、工业(制造业)、服务业等行业新质生产力相比,林草新质生产力研究还处于起步阶段,相关研究成果较少,主要包括以下3个方面:一是从理论层面解读发展林草新质生产力的重要意义、林草新质生产力的内涵特征、比较林草新质生产力与传统生产力之间的关系、发展林草新质生产力的战略任务[2,12];二是新质生产力与林草高质量发展之间的关系[13-16];三是新质生产力与林草生态产品价值实现之间的关系[17]。上述研究为本文奠定了良好基础。然而,现有研究对新质生产力推动林草高质量发展的理论基础关注度不够,尚未从理论上构建林草新质生产力的理论分析框架;对新质生产力推动林草高质量发展的实践路径探讨更多体现在经验总结层面,缺乏理论分析框架的指引。因此,本文将通过生产力与生产关系、科技进步与经济增长、新质生产力与新发展理念3对概念的关系以及林草新质生产力的本质内涵分析,进一步夯实林草新质生产力的经济学基础,探讨新质生产力推动林草高质量发展的理论基础。

1.1 三对相关概念的关系分析

1.1.1 生产力与生产关系的关系

马克思主义生产力理论认为,生产力是人类利用自然、改造自然以生产人类所需要的物质产品的能力,它由劳动力、劳动资料与劳动对象3大基本要素构成[18-19]。其中,劳动者是最具有能动性与创造性的要素,生产力的形成需要依靠劳动者运用生产工具加工劳动对象。劳动资料是指劳动者用以影响和改变劳动对象的一切物质资料的总和;而劳动工具是劳动资料核心要素,它反映时代的科技创新及其成果应用水平,是生产力先进性的主要表现。劳动对象是把劳动者的劳动加在其上的一切物质资料,它的数量与质量均会影响生产力的发展水平。生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系[18-20]。生产资料所有制是指生产资料归谁占有和支配,人们的生产、分配、交换和消费的社会性质是由生产资料所有制的性质决定的;换言之,生产资料所有制的性质决定生产关系的性质。

生产力与生产关系共同构成了社会生产方式,它们之间是辩证统一的关系。为了开展生产活动,劳动者必然以一定的方式结合起来共同劳动;劳动者在劳动过程中所结成的生产关系须适应生产力发展状况的要求[18]。当一种生产关系能适应生产力发展时,它就能促进生产力发展;反之,会阻碍生产力发展。

1.1.2 科技进步与经济增长的关系

新古典经济增长理论与内生经济增长理论均认为,科技进步是经济增长的动力源泉,但侧重点有所不同。新古典经济增长理论虽认识到科技进步是经济增长的决定因素,但同时将科技进步假定为外生变量。罗伯特.M.索洛在经济增长模型中,引入索洛余项概念用于解释经济增长中无法被传统生产要素(如资本和劳动)解释的部分,这部分其实就是科技进步对经济增长的贡献[21-22]。虽然该理论强调了科技进步因素对经济增长的重要作用,但无法解释科技进步的原因。内生经济增长理论不仅认识到科技进步是经济增长的决定因素,更是进一步探究科技进步的背后原因。该理论认为,经济增长依赖科技进步,科技进步依赖人力资本,人力资本依赖于劳动分工,劳动分工又依赖于制度变迁;经济增长是一个以知识积累为基础,科技进步、人力资本积累、劳动分工演进和制度变迁等因素共同作用的社会过程[21-22]。

1.1.3 新质生产力与新发展理念的关系

贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。新质生产力是符合新发展理念的先进生产力质态,主要体现在5个方面:

1) 以创新发展为引领。创新发展着力解决发展动力问题。创新发展理念是首位的发展理念,在整个新发展理念体系中具有核心地位[7]。随着全球科技的飞速发展,新一轮科技革命和产业变革正以前所未有的速度改变着林草生产方式和林区牧区生活方式。以“依靠人力和畜力、使用手工工具、施用农家肥料、进行精耕细作”为特征的传统林草生产方式正逐渐被以“机械化、自动化、信息化和智能化”为特征的现代林草生产方式所取代,以“日出而作、日落而息”为特征的传统生活方式正逐渐被“网络化、数字化、智能化”为特征的林区牧区现代生活方式所取代。科技创新对新质生产力引领发展作用体现为3个方面:一是通过科技创新对木材加工、非木质林产品加工、饲草加工等传统林草产业进行“重大技术改造升级”和“大规模设备更新工程”,从而推动传统林草产业朝着“高端化、智能化、绿色化”发展,实现传统林草产业转型升级;二是通过科技创新和成果应用,积极培育和壮大林草信息技术、林草生物质能源、林草新材料、林草高端制造、林草通用航空、林下经济、森林康养、林草科普与自然教育等林草战略性新兴产业[23-24];三是通过科技创新优先布局元宇宙+林业、林业机器人、人工智能+林业、生物制造+林业、林草碳汇等未来产业建设,全力打造林草未来产业创新高地。

2) 以协调发展为要求。协调发展着力解决发展不平衡问题。首先是推动林业、草原、国家公园融合发展。坚持以绿水青山就是金山银山理念为根本基调,处理好生态保护与产业发展之间的关系。推动南方集体林区与东北国有林区之间、集体林与国有林之间、三北地区与其他地区之间的协调合作,优化林草生产力空间布局。其次是加强城乡Z37O5NIonYPU0EY0q9w1aZPoS0IsHnWaZyEYEK9mlzQ=之间,平原、高原、山地、丘陵、盆地等各地区之间的协调合作,有利于林草新质生产力的形成。城乡之间、各地形之间、各地区之间通过资源分享、专业化生产、分工合作与技术交流等方式协调合作,提高资源配置效率[25]。再次是促进劳动者、劳动工具、劳动对象3大要素协调跃升。随着社会的发展、科技的不断创新,传统生产力3大要素均出现了新拓展。例如,劳动者需要掌握更先进的科技知识和技能,劳动工具更加关注新一代信息技术,劳动对象更加关注战略性新兴产业与未来产业[26]。

3) 以绿色发展为底色。绿色发展着力解决人与自然和谐问题。我国传统林草发展模式呈现“高投入、高产出、低效益、低质量”粗放型发展的典型特征,该模式不仅消耗了大量森林、草原等自然资源,也对林草生态系统带来较为严重的负面影响[27]。显然,该模式难以达到全面绿色转型、高质量发展的要求。从我国当前实际看,林草发展模式正由粗放式向集约型、由要素驱动型为主向创新驱动型为主转型。在这个过程中,特别强调生态保护修复,以推进人与自然和谐共生的现代化建设,处理好经济发展与生态建设之间的关系。林草新质生产力的“绿色”鲜明特点主要体现在:加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,推动绿色低碳循环技术创新,建立绿色转型市场化机制,促进林草产业结构绿色低碳转型,发展木竹结构建筑,推动形成绿色生产方式和生活方式等。

4) 以开放发展为驱动。开放发展着力解决发展中的内外联动问题。发展林草新质生产力,要积极践行开放发展理念,统筹国内国际两个市场两种资源,为发展林草新质生产力营造良好内部环境与外部条件。一方面要重视国内与国际资源的优势互补,加强林草国际交流与科技合作;另一方面,要发挥比较优势,扩大林草产品贸易规模。

5) 以共享发展为目标。共享发展着力解决社会公平正义问题。首先,发展林草新质生产力有利于生态环境建设。良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。其次,通过发展林草新质生产力将林草发展成果“蛋糕”做大。例如,通过深化集体林权制度,推动林权流转,培育新型林草经营主体,做强做优林草产业;通过科技赋能,大幅度提升林草劳动生产率,提高林草比较收益。再次,建立健全林草生态产品价值实现机制,完善生态补偿制度,实现生态美、百姓富的有机统一。例如,近年来,各地探索推行横向生态补偿制度、培育林草碳汇市场,在推动林草生态产品价值实现与高质量发展方面发挥了重要作用。

综上,新质生产力与新发展理念相互促进、相辅相成。新发展理念为新质生产力的发展提供方向指引,新质生产力的发展又推动新发展理念落地实施。

1.2 林草新质生产力的本质内涵

1.2.1 林草新质生产力的概念界定

林草新质生产力是科技创新起主导作用,摆脱传统林草发展方式、传统林草生产力发展路径,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以高科技、高效能、高质量为主要特征,以新技术深化应用为基本驱动,以林草战略性新兴产业和未来产业为主战场,符合新发展理念的林草先进生产力质态。

1.2.2 林草新质生产力的主要特征

1) 以高科技为突出特征。高科技是指人才密集、知识密集、技术密集、资金密集,竞争性与渗透性强,且对人类社会的发展具有重大影响的前沿科学技术[25]。林草高科技代表每个时代最先进的林草科学技术,林草新质生产力的高科技表现为林草生产技术系统的前沿性。从技术层面看,林草新质生产力的技术系统表现为以新一代信息技术研发与应用为先导,以新能源技术、新材料技术、高端装备技术、生态修复技术、民用航空技术等为载体,以元宇宙技术、机器人技术、人工智能、生物制造等为拓展;从产业层面看,林草新质生产力以传统林草产业转型升级为基础,以发展林草战略性新兴产业为重点,以培育林草未来产业为牵引。

2) 以高效能为基础特征。效能是衡量生产力效率与性能的重要指标,效能水平的高低是反映生产力先进性的基本标准[25]。从生产力效率角度看,与传统林草生产力相比,林草新质生产力具有更高的生产效率,如劳动生产率、土地生产率、全要素生产率。从生产力性能角度看,与传统林草生产力相比,林草新质生产力劳动工具具有机械化、数字化、信息化、智能化的特征,能有效武装林草劳动者,帮助他们尽可能摆脱劳动的摧残性、危险性、单调性和枯燥性;同时,也能快速响应消费者需求,更好地满足消费者个性化、多样性需求。

3) 以高质量为核心特征。从微观层面看,高质量要求高素质的新型林草劳动者运用高性能的新型林草劳动工具,拓展可利用的新型林草劳动对象,生产高品质的林草产品和服务,以更好地满足人民对美好生态环境和优质林草产品供给和服务的需要;从中观层面看,高质量要求以林草特定产业为对象,积极培育林草产品品牌,促进林草产业转型升级,大幅度提升林草产业竞争力;从宏观层面看,高质量要求以林业草原与林区牧区乃至全社会为对象,改造传统林草产业,发展林草战略性新兴产业,培育林草未来产业,带动农民就业增收与区域经济社会发展,服务生态文明建设与乡村振兴,扎实推动共同富裕。

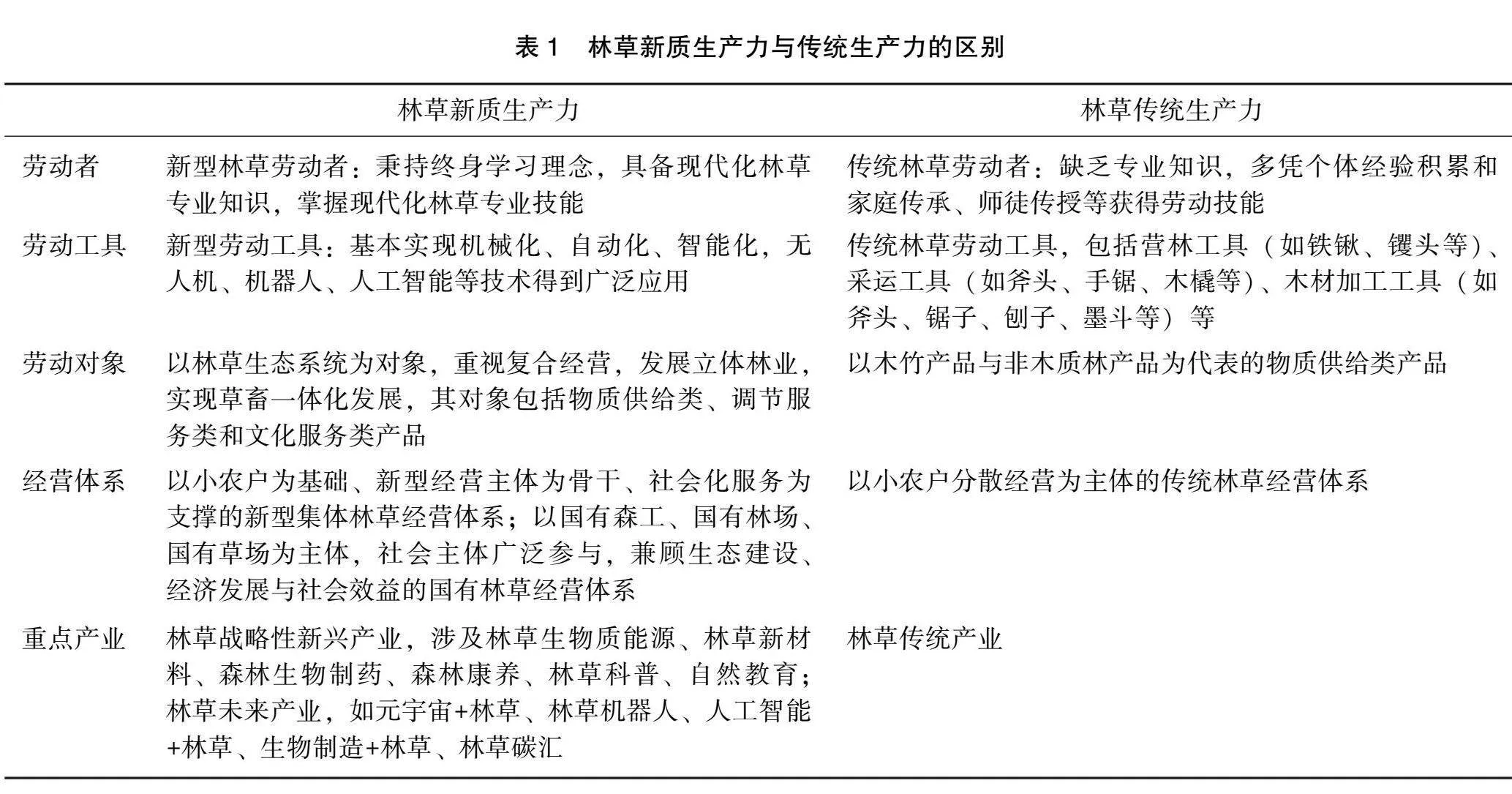

1.2.3 林草新质生产力与传统生产力的区别与联系

林草新质生产力与传统生产力在劳动者、劳动工具、劳动对象、经营体系与重点产业方面均存在显著差异(表1);但同时,林草新质生产力与传统生产力又具有密切联系。它们之间既有替代、又有继承,既互为补充、又相互促进[2]。林草新质生产力是持续动态发展的,现代大多林草先进科技孕育脱胎于林草传统科技,它们为林草传统产业注入新的科技因素,在促进林草传统产业转型升级方面发挥了重要作用;但现在属于先进生产力的林草新质生产力,也只是相对于过去而言,在未来会转变为林草传统生产力。因此,发展林草新质生产力,不能简单否定林草传统生产力,而要正确处理好新质生产力和传统生产力之间的关系,统筹推进新质生产力与传统生产力发展,加强形成强大合力,从而更好地服务于林草高质量发展。

2 新质生产力推动林草高质量发展的理论分析框架

新质生产力与高质量发展是一种互相影响的耦合协调关系,两者目标高度契合[13]。新质生产力可以从经济、社会和生态3个维度赋能林草高质量发展。其中经济维度主要体现在3个方面:一是强化林草科技支撑,为林草经济高质量发展提供新动能;二是调整林草增长方式,提高林草生产效率;三是培育林草新业态新模式,拓展林草经济增长空间[15]。关于新质生产力推动林草高质量发展的实现路径,主要包括推动林草产业链供应链优化升级、积极培育林草新兴产业与未来产业、推进林草数字技术创新驱动[14]。

林草新质生产力推动林草高质量发展的逻辑框架主要包括5部分(图1):1)林草传统生产力与新质生产力组成要素。前者包括传统林草劳动者、劳动工具与劳动对象,后者包括新型林草劳动者、劳动工具与劳动对象。2)林草经营体系。坚持协同推进科技创新与深化改革“双轮驱动”,加快劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变,建立健全新型林草经营体系。其中,科学研究、技术推广、科学普及为“科技创新”创造了条件,林区牧区、物质生产、社会运行情况会对“深化改革”产生约束影响;“科技创新”与“深化改革”既影响经营体系,又影响生产力3大要素。3)林草产业体系,由林草传统产业、林草战略性新兴产业与林草未来产业共同组成。4)林草生态产品价值实现。通过培育和发展林草产业,推动林草物质供给类、生态调节类与文化服务类产品价值实现。5)林草高质量发展。通过构建现代林草产业体系,建立健全林草生态产品价值实现机制,促进林草高质量发展。

3 新质生产力推动林草高质量发展的实践路径

要充分发挥创新的主导作用,以科技创新推动林草“三大要素”的质量变革与创新性配置,以新型林草经营体系完善促进林草“三大要素”优化组合的快速跃升,以现代林草产业体系构建实现林草高质量发展。

3.1 坚持科技创新和深化改革“双轮驱动”

科技创新和深化改革是发展林草新质生产力的两大驱动力,二者相互影响、相互作用,缺一不可。科技创新在新质生产力中起主导作用,推动林草科技创新对于发展林草新质生产力至关重要。一是打好林草关键核心技术攻坚战。围绕林草生态系统脆弱、林草资源总量不足、资源利用效率不高、优质生态产品供给能力不足、濒危动植物栖息地退化、森林火灾防控难、林草机械化水平低等突出问题,加快突破林草生态系统保护修复、林草资源培育和经营、林草资源高效利用、野生动植物保护和自然保护地建设、林草重大灾害防控、林草装备制造等关键核心技术研发。要发挥企业在林草科技创新中的主体作用,使企业成为创新要素集成、科技成果转化的生力军。二是做好林草科技成果推广转化工作。坚持成果应用为导向,完善林草科技成果评价机制,落实以科研成果转化效果论英雄的要求。加强林草科技服务平台建设,建立以市场为导向、推广与服务为一体的科技服务体系。加强企业主导的产学研深度融合,强化目标导向,提高林草科技成果转化和产业化水平。鼓励产学研结合。做好科学普及与技术推广,引导各类林草经营主体学习新知识、应用新技术。

深化改革有利于完善新质生产力关系,激发各类林草经营主体的积极性与创造性,从而能够为发展新质生产力提供强大动力。一是坚持集体林权制度改革、国有林场改革、国有林区改革、国家公园体制改革、草原牧区改革与林长制改革协同推进,坚决扫除制约新质生产力发展的体制机制障碍。二是深化科技创新体制改革,完善林草科技人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制,着力打通束缚林草科技创新的堵点卡点。三是坚持以油茶、核桃、桉树、泡桐等品种为试点,借鉴农业农村部现代农业技术体系的建设经验,推动现代林草技术体系的建立,致力于从产业链供应链层面全面提升林草产业竞争力。

3.2 培育高素质的新型林草劳动者

劳动者是最活跃、最具能动、最有创造性的生产要素,人民群众不仅是社会物质财富的创造者,也是社会精神财富的创造者[18-19]。不同时期,生产力发展水平不同,对林草劳动者的要求也有所不同。传统林草发展主要得益于劳动力、资本与自然资源等传统要素投入驱动,呈现“要素驱动型”模式特征。在传统林草业发展时期,林草科技进步缓慢,林草生产方式粗放;相应地,对传统林草劳动者知识、素质和技能要求不高,一般只需熟悉林草生产规律、能够操作基本生产工具即可,通常不需要通过专业学习,只需凭个体经验积累和口耳相传知识传授就能掌握满足传统林草生产所需的知识与技能。进入现代林草发展阶段,以高科技、高效能、高质量为主要特征的林草新质生产力,正在逐步取代传统生产力;与之相匹配的是,现代林草业发展对劳动者知识、素质及技能方面提出了更多、更高要求,不仅需要通过专业学习才能胜任岗位要求,而且要践行终身学习理念,在持续学习中不断完善更新知识、掌握新技能,主动满足知识型、技能型、创新型劳动者的要求。随着新一代科技革命和产业变革潮涌,物联网、区块链、大数据、人工智能等高新技术广泛渗透到林草生产、加工、流通与消费等各个环节,林草宜机化技术与智能装备、户外林草智能机械装备、丘陵营林机械装备、木竹智能制造装备等高端装备大规模使用,有力地武装了新型林草劳动者,减轻了劳动的危险性、单调性和枯燥性,并大幅度提升了劳动生产率。因此,建议采取学校教育与社会教育相结合、短期集训与长期培养相结合、线上教育与线下教育相结合等多种形式,加大对林草劳动者业务知识与专业技能的培养,培育一支高素质的新型林草劳动者队伍。

3.3 普及高性能的新型林草劳动工具

劳动工具是劳动资料中起决定作用的要素,其先进程度是生产力发展水平的重要标志[18-19]。在传统林草发展时期,林草生产很大程度上依赖手动与半自动营林工具、采运工具与木材加工工具,这些劳动工具动力主要依赖人力或畜力,劳动强度大、生产效率低、作业环境差。在现代林草发展时期,新型林草劳动工具呈现数字化、信息化、智能化、高性能的特征,能有效武装林草劳动者,大幅提升劳动生产率。伴随着国家工业化进程的加速,我国的林草劳动工具正在发生深刻变化,新型营林机械、采运机械、木材加工机械等林草高端装备层出不穷,逐步代替传统林草劳动工具。特别是伴随着现代科技的迅猛发展,无人机、机器人、自动化装备、人工智能也演变为新型林草劳动工具。林草劳动工具的升级换代,推动我国林草生产方式从劳动密集型向资本密集型、知识密集型转变。但从总体上看,与工业、农业等其他行业相比,新型林草劳动工具的发展相对滞后。因此,加快普及高效的新型林草劳动工具,是发展林草新质生产力和推动林草高质量发展的重要实践路径。

3.4 拓展可利用的新型林草劳动对象

马克思主义生产力理论认为,劳动对象是劳动过程中被加工的物质资料[18-19]。其中,一类劳动对象是天然存在的劳动对象,如原始林、原始天然草原;另一类劳动对象是经过劳动加工的劳动对象,如人工林、天然次生林、人工牧草地。从林地草地空间角度看,林业发展已由过去林地经营的小林业转向多功能、开放式、综合性方向发展的立体林业,如林下经济主要依托林地资源和森林生态环境,通过发展林下种植、林下养殖成为立体林业的表现形式;草业发展已由过去“小牧草”转向“草畜一体”。从林草功能利用与产品开发角度看,林草业发展已由过去追求单一经济效益转向经济效益、生态效益与社会效益协同发展方向,已由过去单一生产物质供给类产品转向面向消费者,同时提供林草物质供给类、生态调节类与文化服务类产品。从林草产业类别看,林草发展已由过去木材加工、造纸工业、林果加工、饲草加工等传统林草产业转向以传统林草产业转型升级为基础、林草战略性新兴产业为重点、林草未来产业为导向的方向发展。林草新品种、新技术、新标准、新材料、新装备等“五新”技术与林草产业深度融合,推动林草生态产品价值实现,成为林草新质生产力的主要实践应用场景。

3.5 建立要素优化配置的新型林草经营体系

林草经营体系是指林草生产经营的组织形式和制度结构,涵盖了林草生产经营的主体、经营方式以及不同主体之间的组织和利益联结机制。传统林草经营体系以农户家庭为基本生产单位,林草生产呈现“小规模分散经营”特点。在这种传统林草经营体系中,农户应对自然与市场风险能力较弱,林草产品商品化、林草产业化经营水平较低,经常面临“小生产”如何对接“大市场”问题的困扰。随着工业化、城镇化进程推进,农村大量青壮年劳动力流出,加之农村能源结构发生变化,农户对森林的生计依赖性、经济依赖性明显降低,林地草地撂荒现象时有发生。农村集体林及草地正面临着家庭代际传承难、林地草地流转难、林草经营主体缺位、空心化等危机,导致农村集体林、集体草地“谁来植树种草”“谁来管林护草”“谁来经营”3大问题日益凸显。传统林草经营体系越来越难以适应林草新质生产力的发展要求,这对新型林草经营体系提出紧迫要求。新型林草经营体系由2部分组成:一部分是以新型林草经营主体(包括林草专业大户、家庭林场、国有林场、专业合作社、股份合作社、农村集体经济组织、林草企业)为主体,以农户为基础,以林草社会化服务体系为支撑,坚持规模经营与科技支撑相结合,努力提升林草产业化经营水平,辐射带动农户就业与增产增收;二是以国有森工、国有林场、国有草场为主体,社会主体广泛参与,兼顾生态建设、经济发展与社会效益的国有林草经营主体。与传统林草经营体系相比,新型林草经营体系具有集约化、专业化、组织化、社会化的特征和优势。在全面深化集体林权制度改革的新阶段,福建省、江西省、重庆市等不少地方政府,在培育新型林草经营主体、发展适度规模经营、支持林草社会化服务体系等方面积极推动建立新型林草经营体系,取得了显著进展,在探索解决农村集体林及集体草地种植、管护、经营3大问题上取得了可喜成效。

3.6 构建优质高效的现代林草产业体系

林草产业是林草经济的根本,是林草生产力变革的具体表现形式。发展林草新质生产力必须通过技术赋能、经营体系优化、新型基础设施支撑,补齐林草产业发展短板弱项,加快构建现代林草产业体系,推动林草高质量发展。一是加速推动林草传统产业转型升级。要坚决摒弃传统产业就是落后产业、高能耗高污染产业、低附加值产业的错误认识,把高端化、智能化、绿色化作为改造升级传统产业的方向[28]。从补齐加工业短板和突破关键技术瓶颈入手,强化新技术、新装备、新工艺在林草传统产业中的应用与扩散,拓展改造升级林草传统产业的路径。二是大力发展林草战略性新兴产业。要加快遗传育种、新能源、新材料、人工智能、生物制造、绿色低碳等前沿技术研发和应用推广,积极发展林草生物质能源、林草新材料、森林生物制药、森林康养、林草科普、自然教育等林草战略性新兴产业,扩大优质产品有效供给。三是积极培育林草未来产业。在元宇宙、人形机器人、生物制造等前沿科技和产业变革领域,组织实施林草未来产业孵化与加速计划,谋划布局元宇宙+林草、林草机器人、人工智能+林草、生物制造+林草、林草碳汇等一批林草未来产业。加快培育一批林草产业龙头企业,扶持壮大一批林草未来产业“小巨人”企业,并鼓励和引导它们与科研院所、高校结成创新联合体。

参考文献

[1]

习近平.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J].求知,2024(6):4-6.

[2]宁攸凉.如何培育和发展林业新质生产力[N].中国绿色时报,2024-7-24(1-2).

[3]罗必良,耿鹏鹏.农业新质生产力:理论脉络、基本内核与提升路径[J].农业经济问题,2024,45(4):13-26.

[4]乔晓楠,马飞越.新质生产力发展的分析框架:理论机理、测度方法与经验证据[J].经济纵横,2024(4):12-28.

[5]高怡冰,任沛阳,陈钰鑫.中国新质生产力的发展水平和演进趋势[J].科技管理研究,2024,44(14):47-58.

[6]周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.

[7]黄群慧.创新是引领新时代发展的第一动力[J].智慧中国,2017(11):24-27.

[8]于凤霞.发展未来产业培育新质生产力的作用机理和重点任务[J].中国发展观察,2024(增刊1):48-53.

[9]曹清峰,陈瑞雪,马宁.中国城市工业新质生产力测算与区域差异研究[J].岭南学刊,2024(3):98-113.

[10]赵秋运,严佳佳.中国工业现代化、工业高质量发展与新质生产力[J].广西社会科学,2024(3):1-10.

[11]王文凯,陈辉民.新质生产力赋能服务业绿色转型的内在逻辑和政策措施[J].中国流通经济,2024,38(9):92-103.

[12]柯水发,万深玮.积极推动林草业新质生产力高质量发展[N].中国绿色时报,2024-6-19(1,3).

[13]吴松泽,陈潜.林业高质量发展与新质生产力的耦合协调关系研究[J].林业经济问题,2024,44(2):128-135.

[14]许晓东,赖静娴,傅清媛.林业新质生产力推动林业高质量发展转型研究:基于马克思主义政治经济学视角[J].林业经济问题,2024,44(2):113-119.

[15]袁宝龙,张壬.新质生产力赋能中国林业高质量发展:理论逻辑、现实困境与实践进路[J].世界林业研究,2024,37(4):1-8.

[16]张晓梅,冯明芬,单英佳.新质生产力赋能森林康养产业高质量发展路径研究[J].林业经济问题,2024,44(2):120-127.

[17]张德钗,张怡琨,林以恒,等.新质生产力推动林业生态产品价值实现的实践路径[J].林业经济问题,2024,44(2):136-142.

[18]宋涛.政治经济学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[19]刘守英,黄彪.从传统生产力到新质生产力[J].中国人民大学学报,2024,38(4):16-30.

[20]刘志彪.新质生产力驱动下的新型生产关系:趋势、挑战与对策[J].财贸经济,2024,45(8):5-12.

[21]朱勇,吴易风.技术进步与经济的内生增长:新增长理论发展述评[J].中国社会科学,1999(1):21-39.

[22]虞晓红.经济增长理论演进与经济增长模型浅析[J].生产力研究,2005(2):12-14,33.

[23]封加平.改革开放40年:中国林业产业发展回顾与展望:在2018年中国林业产业联合会理事会议上的专题报告[J].中国林业产业,2018(S2):6-12.

[24]刘亚楠,陈绍志,宋超,等.我国林业新兴产业发展现状、问题及建议[J].中国林业经济,2020(1):77-80.

[25]蒋永穆,乔张媛.新质生产力:符合新发展理念的先进生产力质态[J].东南学术,2024(2):52-63,246.

[26]周世露,乔光辉.习近平总书记关于新质生产力重要论述的整体逻辑[J].经济问题,2024(7):11-19.

[27]宁攸凉,沈伟航,宋超,等.林业产业高质量发展推进策略研究[J].农业经济问题,2021,42(2):117-122.

[28]曲永义.传统产业改造升级也能发展新质生产力[J].智慧中国,2024(7):20-22.