生育与家庭发展城市不同教育层级女性生育意愿的内部差异及其变迁(2010—2021)

2024-12-04赵凤陈李伟胡安宁

摘 要:近年来我国生育率持续走低,中国人口开始出现生育主导型总量负增长,引起社会各界广泛关注。剖析城市育龄女性群体生育意愿的总体特征、内部差异及其变迁趋势,对于把握未来中国的生育形势具有先导性作用。从已有研究来看,不同教育层级女性的生育意愿变迁趋势更加趋同,还是更为分化仍有待进一步探究。基于七期中国综合社会调查的汇总数据(CGSS 2010—2021),利用年龄—时期—队列分析方法,探讨了城市育龄女性的生育意愿随年龄增长、时期推移和队列更替的变迁趋势,并比较了教育层级间的变迁差异。研究发现,城市育龄女性生育意愿的变迁主要受时期、队列效应影响。随着时间的推移,女性的生育意愿整体呈现出下降趋势。队列效应的特点为“95后”女性的生育意愿有较大幅度下降。并且,不同教育人群在变迁模式上存在较大分化。从时期效应来看,大专及以上学历群体的生育意愿自2017年后下降较明显。高中及中专学历群体生育意愿的队列效应波动较大。未来的公共政策应更多关注受过高等教育的女性群体的生育意愿,警惕教育连续扩张可能引发的新队列高等教育群体生育意愿的进一步下滑。

关键词:生育意愿;教育层级;年龄;时期;队列

中图分类号:C923 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2024)06-0026-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.042

一、引言

2022年中国人口开始出现生育主导型总量负增长[1],少子老龄化程度加深、劳动年龄人口持续减少[2]。为何育龄人群没有普遍生育第二个乃至更多孩子,引起学界和社会各界的广泛讨论。从对生育主体——育龄女性的分析来看,中国近年来育龄女性的人口数量快速下降、年龄结构不断老化[3],特别是20世纪90年代以后人口出生数的持续下降,带来未来十多年育龄女性人数大幅减少。因此,如何切实了解育龄女性群体生育意愿的总体特征、内部差异及其变迁趋势,对于把握未来中国的整体生育形势具有先导性作用,也是三孩政策下制定更为精准有效的生育支持型公共政策的基础。

既有围绕生育意愿的研究发现,育龄女性所属的社会阶层是一个重要的影响因素,除了职业地位[4-5]、家庭收入[6-7]之外,教育水平是衡量个体阶层地位的重要指示器[8-9]。在国内外已有研究中,女性教育水平的提升往往被认为是促成生育率下降的重要原因之一[10]。从中国的经验现实来看,女性受教育程度的提升和生育率下降一直在同步演进[11]。在传统的人口学研究中,一般认为女性受教育程度越高,其意愿生育数量越低。有学者进一步指出,在生育意愿已较低的情况下,这种负相关关系不再成立[12-13]。也有研究发现两者并不是线性关系,而是呈现出“U”型分布的特点[14]。

上述研究对影响育龄女性生育意愿的因素进行了有益的探索,且关注到女性受教育程度与生育意愿之间的复杂关联,但这些研究多基于单次截面数据,不利于把握不同教育层级女性生育意愿随时期变迁、队列更替以及年龄变化的趋势如何。本研究采用七期中国综合社会调查的汇总数据(CGSS 2010—2021),对十多年来城市育龄女性生育意愿的年龄—时期—队列变化趋势进行实证研究,并比较教育层级之间的变迁差异。

二、文献综述与研究假设

1. 生命历程视角下生育意愿变迁的年龄、时期与队列效应

生命历程理论(Life Course Theory)将社会现象的变迁区分为年龄、时期与队列三种基本模式[15]。年龄模式是指由于生理上的成熟、衰老所带来的变化,体现为个体生命周期上的影响;时期模式则是时代变迁对所有人群的共同效应;队列模式是指特定社会环境或特殊历史事件对同一代人成长经历所产生的影响或烙印。年龄、时期和队列三个维度各自具有独立的效应。因此,将年龄、时期、队列三种效应进行各自估计,可以识别社会现象变迁的轨迹和主要模式。

从个体的生命周期来看,年轻人的生育意愿通常是不固定的。在低生育率社会,个体的生育意愿一般会随着年龄增长而降低,主要原因在于人们会随着教育经历和发展目标的变化而降低自身的生育意愿[16]。也有观点认为,个体的观念会随着年龄增长趋于保守[15],生活的稳定、育儿能力的提高、对外部世界兴趣的减弱等因素可能驱动个体提升生育意愿。此外,随着年龄增长,育龄女性的生育风险也在增加,生理上将面临更大的生育压力,这会促使女性提升生育意愿。时期模式反映了社会经济环境的变化(包括生育政策的调整、完善等)对整体人群生育意愿的影响。多项研究表明,2010年以后中国进入超低生育意愿时代[17-18],育龄人群的生育意愿开始持续走低。队列模式关注的是同一代人深受其成长时期特定社会环境或特殊成长经历影响所形成的生育观念与生育倾向,如“90后”作为“互联网一代”[19]、“丰裕一代”[20],其生育动机中带有浓厚的个体化倾向[21]。有研究发现,越年轻的出生队列其生育意愿越低[22]。综上所述,本文提出以下假设。

假设1.1年龄效应:随着年龄增长,城市育龄女性的生育意愿会先下降后上升。

假设1.2时期效应:随着时期推移,城市育龄女性的生育意愿逐渐下降。

假设1.3队列效应:相较于其他队列的女性,“90后”女性的生育意愿更低。

2. “趋同”抑或“分化”:生育变迁中的教育层级差异

为了更准确地分析中国低生育率形成的内部动力和长期变动趋势,学界对育龄人群进行精细划分,并比较了不同社会经济地位特征人群之间的生育意愿、生育水平、生育率 需要特别指出的是,在低生育率社会(特别是生育政策已经宽松化)背景下,一系列研究证实了生育意愿、生育水平与生育率三者之间具有稳定性关系[18]。的变化差异。有研究发现,随着女性受教育程度的提高,意愿生育数量呈不断下降趋势[23]。针对上海地区生育变迁的研究发现,尽管不同教育层级人群的生育意愿与生育水平仍有差异,但更多地是表现出“趋同性”增强、“差异性”减弱的特点[24]。

但也有研究认为,不同教育层级的育龄女性其生育意愿与生育水平的差异性并未缩小。有研究发现,尽管不同受教育程度育龄女性的生育水平普遍在下降,但不同受教育程度育龄女性之间生育水平的梯度差距始终明显,初中以下妇女生育多孩的可能性远远超过高中以上的模式始终不变[3]。不同受教育程度育龄人群意愿生育水平(以及终身生育水平)的差异主要存在于初中及以下和高中及以上两大人群间[25]。然而,也有研究发现,二孩生育率的上升幅度与女性社会经济地位(包括受教育程度)之间呈现出正向关联;最高受教育程度(研究生群体)、最高收入和最高住房面积的女性群体二孩生育率的上升速度最快、幅度最大[26]。

从现有研究来看,不同教育层级育龄女性的生育意愿变化趋势(趋同抑或分化)还有待进一步探究。以上不同的研究结论说明育龄女性群体内部生育意愿的变迁趋势较为复杂,依据上述讨论,本文提出两个竞争性假设。

假设2.1:随着时间推移,不同教育层级女性生育意愿的变迁趋势更加趋同。

假设2.2:随着时间推移,不同教育层级女性生育意愿的变迁趋势更加分化。

三、研究方法与研究变量

1. 研究方法

本文采用年龄—时期—队列(APC)模型分析育龄女性生育意愿的变迁趋势。这一模型在生命历程相关研究中被较为广泛地运用。具体而言,现有APC模型包括虚拟变量法、内源估计法、交叉分层等方法[27]。本研究运用多层交叉随机效应模型(Hierarchical APCCrossClassified Random Effects Models,HAPCCCREM)探索育龄女性生育意愿的年龄、时期和队列差异。HAPCCCREM模型通过将年龄、时期和队列置于不同的模型分析层次,打破三者间的共线关系。在具体的回归中,对于意愿生育数量,本文采用分层线性模型进行回归,其整体公式为:

Yijk=γ0+β1AGEijk+β2AGE2ijk+ …+βnXijk+u0j+v0k+eijk(1)

对于是否有多孩生育意愿,本文采用分层广义线性模型进行分析,其整体公式为:

logit(Pijk)=γ0+β1AGEijk+β2AGE2ijk+ …+βnXijk+u0j+v0k+eijk(2)

其中,γ0表示模型的截距;i表示个体,j、k分别表示第j个队列和第k个时期,β1和β2表示年龄增长所产生的年龄效应系数;u0j表示随队列推移所产生的队列效应系数;v0k表示时期改变所产生的时期效应系数;Xijk表示一系列控制变量;eijk表示随机误差项。

为了比较不同教育层级育龄女性的生育意愿随年龄、时期和队列的变化,本研究基于教育层级变量取值划分子样本,再行采用上述模型进行分析。

2. 数据来源与研究对象

本文所使用的数据来自2010、2012、2013、2015、2017、2018及2021年的中国综合社会调查(CGSS)。作为一项全国性、综合性和连续性的调查项目,中国综合社会调查采用分层概率抽样和入户调查方式,样本广泛来自全国31个省/直辖市/自治区的数百个自然村落或居委会。

本文的研究对象为城市育龄女性,结合中国本土经验,将年龄范围界定为20—49岁之间,在排除关键变量缺失的个案,本研究获得2010年样本量1274人,2012年样本量1013人,2013年样本量918人,2015年样本量811人,2017年样本量905人,2018年样本量846人,2021年样本量545人,最终合计获得的总样本量为6312人。本研究采用了 R 软件进行数据分析。

3. 变量设置

(1) 因变量。本研究所关注的因变量为生育意愿。因变量所对应的问卷问题为“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”。为了更精确地分析育龄女性的生育意愿变化,本文对生育意愿从不同角度进行了处理,将生育意愿划分为意愿生育数量,以及是否有多孩 本研究指愿意生育2个及以上孩子。生育意愿。

(2) 自变量。本研究的核心自变量为年龄、时期和队列。其中年龄基于调查年份和被访者出生年份计算获得,队列对应被访者所回答的出生年份,时期变量为实际的调查年份,即2010、2012、2013、2015、2017、2018、2021年。在队列变量划分上,本研究将1964年前出生的群体划为一组,将出生于1965—1994年间的群体按五年一组划分队列,1995年及其后出生的群体划为一组。受教育程度不仅是影响女性生育意愿的重要人口统计学变量,而且是本研究划分教育层级标准的指标。本研究将样本的教育层级划分为初中及以下、高中及中专、大专及以上三种类型。

(3) 控制变量。本研究的控制变量包括党员身份、家庭背景(父母受教育程度)、所处地域、健康状况、婚姻状态、养育状态和职业类型。既有的相关研究表明,这些变量都可能显著影响生育意愿。在党员身份上,按照是否为中共党员划分为是、否两种类型。所处地域按照国家统计局2011年公布的四大经济区域划分方法,分为东部、中部、西部和东北地区 参考国家统计局《东西中部和东北地区划分方法》,http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/201106/t20110613_71947.htm。样本的主观健康状况为连续变量(1—5),所对应的问卷问题为“您觉得您目前的身体健康状况是?”,分值越低表明主观认为越不健康。婚姻状态分为“未婚”、“已婚”、“离婚或丧偶”三种类型。养育状态为截至调查时已有子女数量以及子女性别。

在职业类型上,既有研究通常按照职业属性将职业划分为管理者和负责人、专业技术人员、办公和办事人员、商业服务人员等不同类型[28],或按照职业声望得分将职业划分为上层、中层和下层三个层次[29],或者按照就业状态将职业划分为务农、非农就业和无业三种状态。本研究参考既有职业划分方案,将职业类型划分为单位负责人、专业技术人员、办事及有关人员、商业服务人员、工人和无业六种类型。

具体的变量描述性统计结果如表1所示。

四、数据分析结果

1. 城市育龄女性生育意愿的描述性分析

在2010—2021年七期调查数据的样本中,超过半数的城市育龄女性期望生育2个孩子(见表2)。进一步结合时间变化来看,女性的意愿生育数量在2015—2021年变化相对明显。其中,不愿意生育(0个)和期望生育 3 个及以上的城市育龄女性占比整体上均有较为明显的上升。不愿意生育的城市育龄女性占比在 2010 年为 2.75%,在 2021 年则上升为 6.06%;期望生育 3 个及以上的女性占比在 2010 年为 3.92%,在 2021 年则上升为 6.97%。

从女性意愿生育数量的均值来看,在2012、2015—2017年这两个时间段内大体处于波峰位置,在2010、2013、2018年则处在波谷位置。此外,持有多孩生育意愿女性的比例在2010—2021年间随时间同样呈现“M”型变化,2012、2015—2017年为“M”型的两个波峰位置,这两个时期育龄女性的多孩生育意愿相对较高,这可能与当时的政策调整以及社会舆论导向变化有一定关联 2011年11月,中国全面实施“双独二孩”政策;2013年12月28日,十二届全国人大常委会第六次会议表决通过《关于调整完善生育政策的决议》,“单独两孩”启动实施;2015年12月27日全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案,决定“全面二孩”政策于2016年1月1日起正式实施。。尽管2011年全面实施“双独二孩”政策的覆盖面相对较窄,但政策调整释放的信号在社会上依然引起一定反响,2013年底开始调整为“单独两孩”政策。2015年底公布的“全面二孩”政策在全国引起较大反响,宣告了独生子女政策时代的结束,具有重大的政策导向意义。由此可见,生育意愿(无论是意愿生育数量均值,还是多孩生育意愿)在2012、2015—2017年的两个波峰也体现了我国生育政策的调整,特别是“全面二孩”政策所带来的暂时性的政策效应。

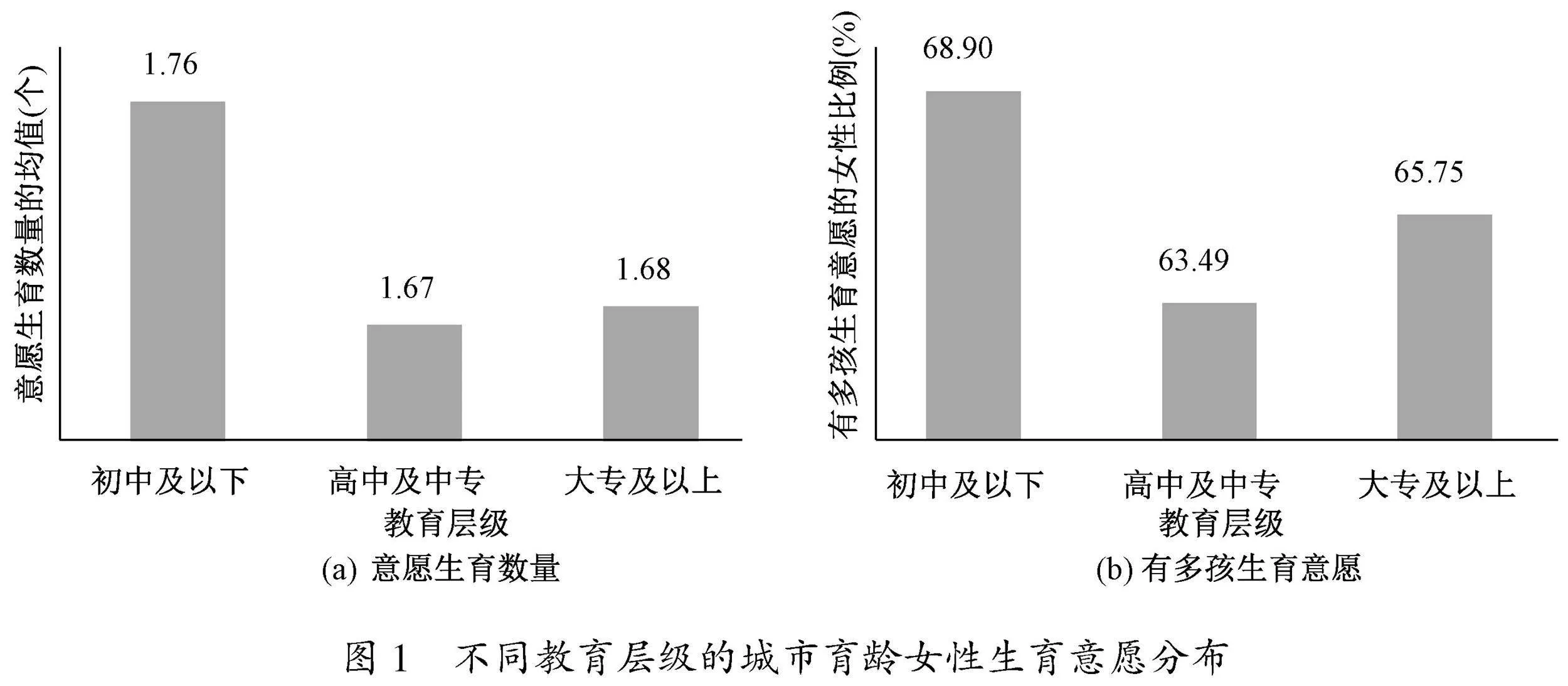

从不同教育层级来看,初中及以下教育群体的生育意愿最高(见图1)。具体来说,在初中及以下教育群体中,68.90%的样本具有多孩生育意愿,同时初中及以下教育群体的平均意愿生育数量为1.76个。此外,高中及中专群体的生育意愿最低,其平均意愿生育数量为1.67个,高中及中专群体中具有多孩生育意愿的比例为63.49%。

分年份来看,整体上教育层级越高的群体,其生育意愿随时间下降越明显(见图2)。其中,初中及以下教育群体的意愿生育数量以及持有多孩生育意愿的样本占比均呈现波动上升的趋势。高中及中专教育群体的意愿生育数量以及持有多孩生育意愿的比例尽管波动较大,但对比其2010年与2021年这两年的数据来看,数值变化相对较小且略有上升。与前两者相比,专科及以上教育群体意愿生育数量和持有多孩生育意愿的人数的比例随时间推移下降更为明显。

2. 意愿生育数量的年龄、时期和队列

效应及教育层级差异

基于描述统计中的发现,为了更有效地区分和识别各个变量对于女性生育意愿的独立影响,本研究运用HAPC方法构建回归模型一和模型二,将意愿生育数量作为因变量进行回归分析。其中,模型一仅加入核心自变量年龄、时期和队列变量,探讨意愿生育数量的年龄、时期和队列效应,模型二在模型一的基础上加入控制变量和教育层级变量,以进一步检验模型结果的稳健性(见表3)。

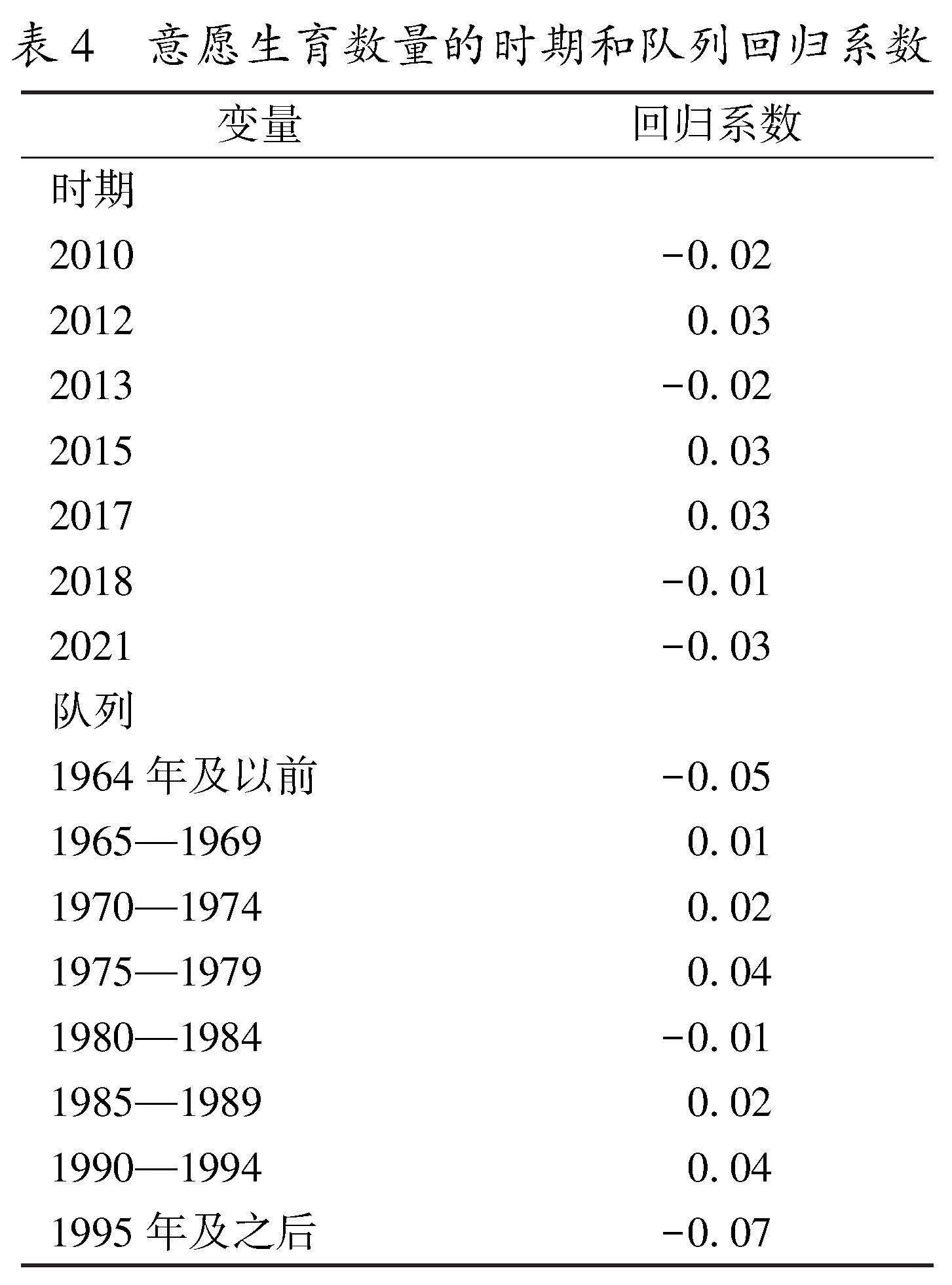

如表3所示,年龄、时期和队列变量均对育龄女性的意愿生育数量有显著影响。就年龄而言,如模型二所示,年龄的回归系数为负,年龄平方项的回归系数为正,且均统计显著,表明随着年龄增长,育龄女性的意愿生育数量呈现先下降后上升的转变过程,其最低点位于39岁左右,39岁之后女性的生育意愿开始上升,支持了假设1.1。就时期而言,育龄女性生育意愿随时期推移呈现“M”型变化:在 2010—2012 年间,育龄女性生育意愿呈现上升趋势,2012年相比 2010年上升了 0.05个单位;而在 2012—2013 年间,育龄女性生育意愿呈现下降趋势,2013 年相比 2012 年下降了 0.05个单位;随后,在 2013—2017 年间,育龄女性生育意愿上升,2017年相比2013年上升了0.05个单位;至 2017 年后,育龄女性的生育意愿快速下降(见表4)。就队列来看,出生于1970—1979年、1985—1994年间的育龄女性,其意愿生育数量相对较高,而出生于1970年前和1995年及其后的育龄女性的意愿生育数量则明显较低(见表4)。比如,出生于1995年及其后的育龄女性,其意愿生育数量相比出生于1990—1994年间的育龄女性下降了0.11个单位。

除了对整体意愿生育数量趋势的探究之外,本文进一步关注不同教育层级女性意愿生育数量的变迁差异。依据前面对教育层级的划分,将样本划分为不同教育层级的子样本,并运用分层线性模型在每个子样本中构建HAPCCCREM模型,进而得到如下结果:

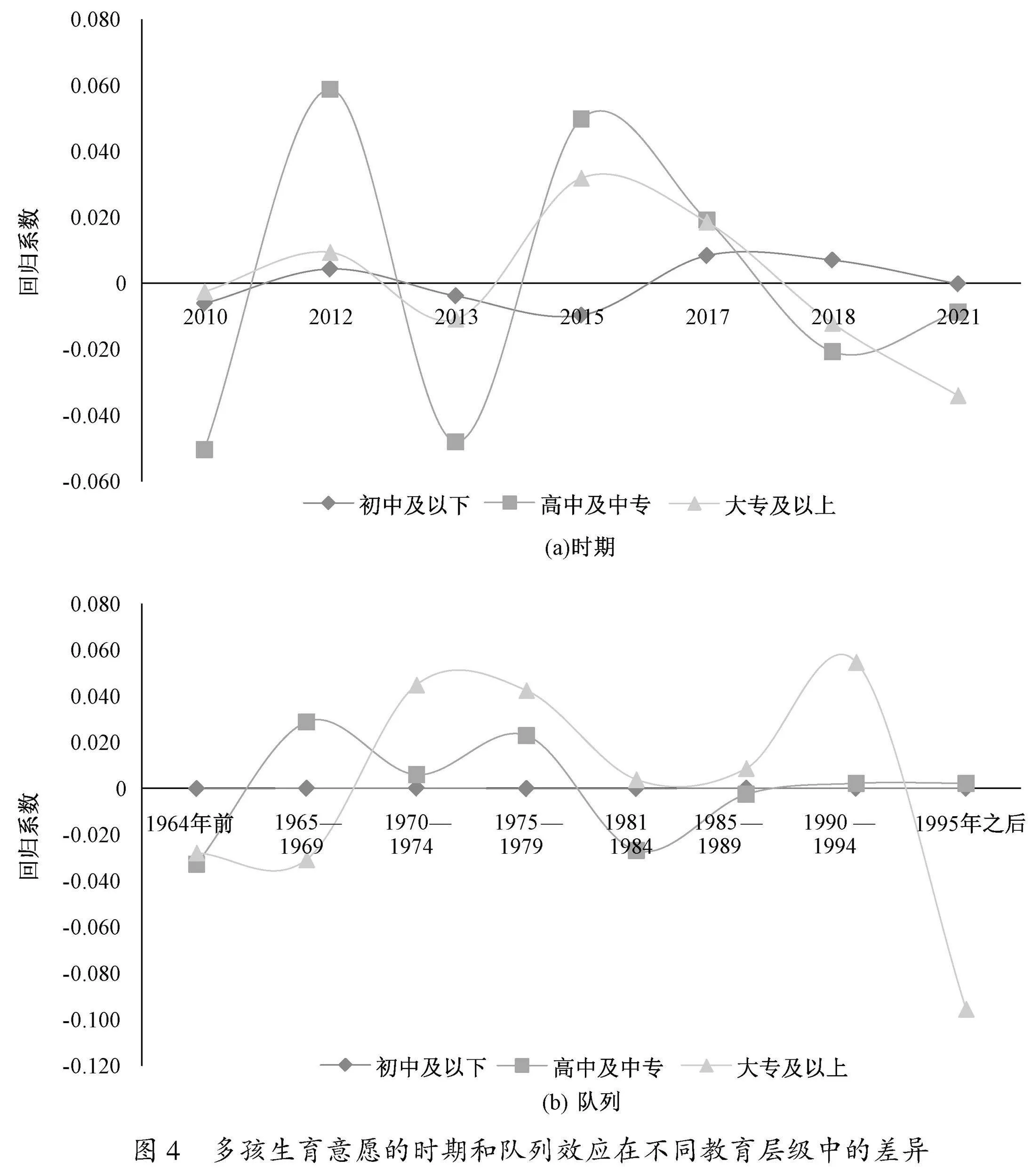

就时期变化而言,初中及以下教育群体的意愿生育数量总体上随时期推移有所上升,这意味着初中及以下女性群体更容易响应计划生育政策调整。原因可能在于调整后的生育政策与她们的生育观念更为一致,她们更可能因生育政策的调整而提升生育意愿、释放生育潜力。高中及中专人群的生育意愿的变化趋势与大专及以上人群较为接近,均大体呈现“M”型波动;两者的区别在于,大专及以上教育群体的生育意愿在 2017年之后呈现明显的下降趋势,且下降曲线更加陡峭(见图3(a)),这可能意味着受过高等教育的女性对于生育政策调整更不敏感。就队列更替而言,高中及中专人群的队列效应波动最大(见图3(b))。值得一提的是,与其他队列的大专及以上群体相比,95后大专及以上教育群体的生育意愿快速下降。与之相比,85后—95后的高中及中专教育群体的生育意愿相对变化不大。

3. 多孩生育意愿的年龄、时期和队列效应及教育层级差异

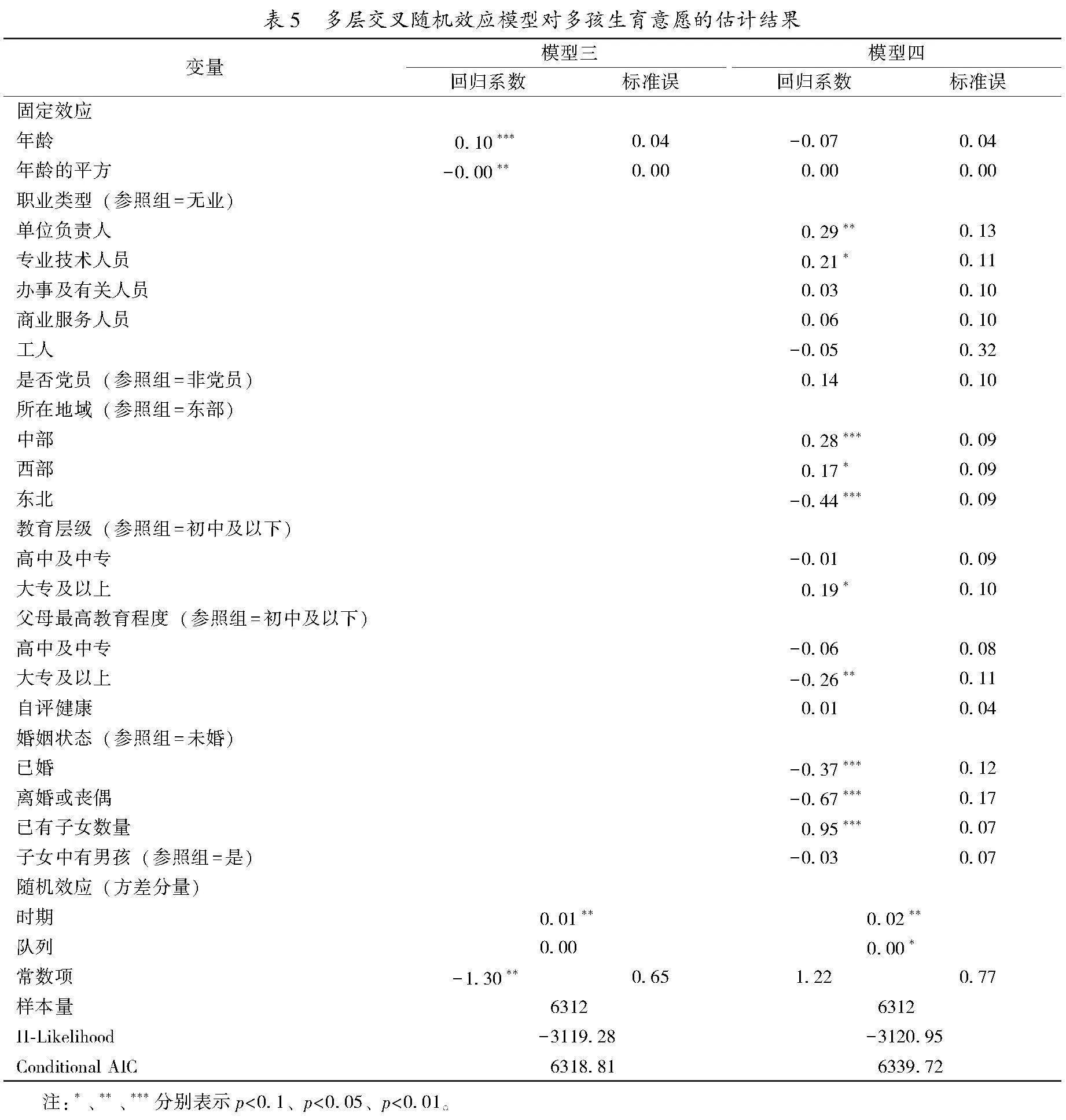

考虑到多孩生育意愿对于保持人口更替水平、推动社会可持续发展的重要意义,在探讨城市育龄女性意愿生育数量的年龄、时期和队列效应及其教育层级差异后,参照上述方法,本文进一步分析了城市不同教育层级女性多孩生育意愿的年龄、时期和队列变化(见表5)。

表5中模型三和模型四的回归结果显示,育龄女性的多孩生育意愿同样存在相对明显的年龄、时期和队列效应。在时期效应上,如表6所示,在2012和2015年,城市育龄女性持有多孩生育意愿的几率较前一个调查年均有显著的上升,分别上升了17.35%(=e0.09-(-0.07)-1)和29.69%(=e0.12-(-0.14)-1)。这表明育龄女性多孩生育意愿同样随时期呈现“M”型变化趋势,并自2017年之后有所下降。从队列趋势来看,出生于1970年前和1995年及其后的队列群体,其持有多孩生育意愿的几率相比于其他队列显著更低。比如,出生于1995年及其后的群体相比于出生在1990—1994年间的群体,其持有多孩生育意愿的可能性下降了4.08%(=1-e-0.02-0.02)。

需要特别指出的是,多孩生育意愿的年龄效应与意愿生育数量的年龄效应并不完全一致:

从模型四的结果可以看出,在加入控制变量后,年龄与多孩生育意愿也同样呈现“U”型关联(年龄的回归系数为负、年龄平方项的回归系数为正),但这一关联并不显著。

再次考察不同教育层级的时期和队列效应差异。从时期效应来看,教育层级越高的群体,其多孩生育意愿随时期下降更为明显。具体来说,如图4(a)所示,初中及以下教育群体,其多孩生育意愿的时期变量回归系数变化并不明显。高中及中专教育群体,其多孩生育意愿的波动性更强。与前两者相比,大专及以上这类受过高等教育的人群,其多孩生育意愿下降速度相对较快,下降幅度相对较大。

此外,在队列效应上,如图4(b)所示,出生于 1995 年及之后的大专及以上群体,其多孩生育意愿相较于其他队列有大幅度的下滑。与大专及以上教育群体相比,初中及以下教育群体的多孩生育意愿随队列变迁无明显波动,高中及中专教育群体的多孩生育意愿随队列更替波动较大,到“90后”开始趋于平稳。

五、结论与讨论

1. 不同教育层级女性生育意愿的变迁趋势存在较大分化本文主要探讨了城市育龄女性生育意愿变迁的三种模式(年龄—时期—队列),并比较了不同教育层级之间生育意愿的变迁趋势,主要研究结论如下。

第一,不同教育层级女性的生育意愿及其变迁趋势存在较大分化,高中及中专人群的生育意愿最低。进一步分时期和队列来看,无论是意愿生育数量,还是多孩生育意愿,初中及以下教育群体的生育意愿随时期和队列变化不大。高中及中专教育群体随队列变化其生育意愿有较大波动。与其他教育层级的女性群体相比,大专及以上群体的生育意愿随着时期推进(主要是在2017年之后)呈现下降趋势。

第二,整体来看,城市育龄女性的生育意愿,不论是在意愿生育数量还是在多孩生2cPEyYg4Zt4SWXfOjWnYSA==育意愿上其变迁均受到时期推移和队列更替的影响。

在时期效应上,女性的意愿生育数量和多孩生育意愿均随时期推移呈现“M”型变化,2012年、2015—2017年处在波峰位置。在队列效应上,“90后”特别是“95后”的意愿生育数量以及多孩生育意愿低于“70后”和“80后”。

简要来说,城市育龄女性的生育意愿变迁受到时期和队列效应影响;不同教育层级人群受时期效应和队列效应的影响程度存在较大差异,大专及以上人群的生育意愿下降主要受时期效应影响,高中和中专群体生育意愿的队列效应波动较大,初中及以下人群的生育意愿受时期推进和队列变迁的影响相对较小。

2. 不同教育人群生育意愿的变迁差异

第一,生育意愿的变迁随教育队列而变化。整体来看,高中及中专人群的队列效应变化幅度较大。与改革开放前(“65后”、“70后”)的高中及中专学历人群相比,改革开放后(“80后”、“90后”)的高中及中专学历人群的生育意愿更低,特别是“80后”,她们的生育意愿明显下滑。本文认为,这一队列差异主要源自改革开放前,在高等教育供给不足的特定历史背景下,高中及中专学历文凭的能力信号及其在劳动力市场竞争中依然具有相应优势[30]。伴随义务教育的普及和20世纪90年代末开启的大学扩招,不同队列的教育构成发生了巨大变化[31]。在高校扩招和大学文凭拥有者数量激增的情况下,高中及中专学历的毕业人群在劳动力市场上被视为较差生源,相应文凭所代表的能力信号较弱[30]。教育扩张背景下文凭的快速贬值使得同样是高中及中专学历的新队列群体,与改革开放前的队列相比,她们在就业环境和生活境遇上出现巨大差别,也影响到其生育意愿。

需要特别指出的是,与“70后”、“80后”大专及以上人群相比,“95后”大专及以上人群的生育意愿急剧下降。自2009年开始,中国高等教育中女性的入学人数已经开始超过男性[32]。近年来随着高等教育大众化程度的加深,育龄女性的受教育水平提高已经成为一种单向不可逆的模式[3],未来高等教育女性的生育意愿可能会继续出现大幅度下降(即队列效应)。

第二,从生育意愿变迁的时期效应来看,2017年以来,生育意愿下降最快的是受过高等教育的女性。生育不仅不再像传统社会一样存在“规模效应”,而且生育第二个孩子的边际机会成本递增[6]——特别是对于受过高等教育的女性而言,她们会因生育多孩面临更严重的“工作—家庭”冲突。有研究发现,随着年份推移,大学及以上学历女性的母职惩罚(即母职对女性工资、就业和职业地位的负面影响)增长速度最快[33]。除生育的机会成本之外,受过高等教育的女性也更重视子女的养育质量,更容易接受“精细化育儿”的养育理念[34],对子女的学业成就也有更高期待。随着高等教育的扩张,母亲的教育获得对子女学业成就的影响在不断攀升[35],“教育拼妈”现象在当下越演越烈[36],子女的教育焦虑主要表现为“母职焦虑”[37],她们追求“质量”的养育观念也会进一步挤压其对“数量”的追求。

在新信息技术加速迭代和劳动力市场竞争日趋激烈的背景下,人力资本贬值的风险日益凸显[38]。高等教育女性在劳动力市场中虽然具备相对较高的人力资本,然而,近年来整体就业环境的不稳定性递增,生育政策宽松后育龄女性面临的职场环境更加复杂、职业发展路径更加受限,再叠加儿童教育的高度内卷化,多种因素可能驱使高等教育女性的生育心态趋于复杂化或者消极化。未来的生育支持配套政策需要更多关注这一人群,尽快完善生育友好型社会政策以缓解其焦虑心态、提振生育意愿。

参考文献:

[1]宋健, 胡波, 姜春云, 等. 中国的低生育率及省际差异:基于生育指数的观察[J]. 人口研究, 2023(5): 74-87.

[2]吴瑞君. 中国人口的年龄结构变化与教育人力资本增长[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 25-44.

[3]张丽萍, 王广州. 女性受教育程度对生育水平变动影响研究[J]. 人口学刊, 2020(6): 19-34.

[4]卢海阳, 邱航帆, 郑逸芳. 女性二胎生育意愿的影响因素研究——基于就业性质和养老观念的视角[J]. 南方人口, 2017(3): 55-68.

[5]韩建雨. “铁饭碗”会提升三孩生育意愿吗?——体制内外居民三孩生育意愿差异研究[J]. 贵州社会科学, 2022(8): 103-112.

[6]王俊, 石人炳. 中国家庭生育二孩的边际机会成本——基于收入分层的视角[J]. 人口与经济, 2021(4): 96-107.

[7]洪秀敏, 赵思婕. 家庭经济条件、养育成本对青年女性三孩生育意愿的影响研究——基于广东省的调查分析[J]. 中国青年社会科学, 2022(6): 71-77.

[8]胡安宁. 教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析[J]. 中国社会科学, 2014(5): 116-130,206.

[9]李春玲. 如何定义中国中产阶级:划分中国中产阶级的三个标准[J]. 学海, 2013(3): 62-71.

[10]WEINBERGER M B. The relationship between women’s education and fertility: selected findings from the world fertility surveys[J]. International Family Planning Perspectives, 1987, 13(2): 35-46.

[11]叶华, 吴晓刚. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势[J]. 社会学研究, 2011(5): 153-177,245.

[12]卿石松, 丁金宏. 生育意愿中的独生属性与夫妻差异——基于上海市夫妻匹配数据的分析[J]. 中国人口科学, 2015(5): 81-93,128.

[13]彭希哲, 李赟, 宋靓珺, 等. 上海市“单独两孩”生育政策实施的初步评估及展望[J]. 中国人口科学, 2015(4): 2-13,126.

[14]赵梦晗. 女性受教育程度与婚配模式对二孩生育意愿的影响[J]. 人口学刊, 2019(3): 16-27.

[15]ELDER G H, JOHNSON M K, CROSNOE R. The emergence and development of life course theory[M]//MORTIMER J T, SHANAHAN M J. Handbook of the Life Course. Boston, MA: Springer, 2003: 3-19.

[16]LIEFBROER A C. Changes in family size intentions across young adulthood: a lifecourse perspective[J]. European Journal of Population, 2008, 25(4): 363-386.

[17]穆光宗, 林进龙. 论生育友好型社会——内生性低生育阶段的风险与治理[J]. 探索与争鸣, 2021(7): 56-69,178.

[18]吴帆. 生育意愿研究:理论与实证[J]. 社会学研究, 2020(4): 218-240,246.

[19]李春玲. 改革开放的孩子们:中国新生代与中国发展新时代[J]. 社会学研究, 2019(3): 1-24,242.

[20]付宇, 桂勇. 当丰裕一代遭遇资产社会——解读当代青年的社会心态[J]. 文化纵横, 2022(2): 18-28,158.

[21]陈滔, 胡安宁. 个体主义还是家庭主义?——不同生育动机对生育行为的影响效应分析[J]. 江苏社会科学, 2020(2): 28-38.

[22]王军, 王广州. 中国低生育水平下的生育意愿与生育行为差异研究[J]. 人口学刊, 2016(2): 5-17.

[23]侯佳伟, 黄四林, 辛自强, 等. 中国人口生育意愿变迁:1980—2011[J]. 中国社会科学, 2014(4): 78-97,206.

[24]陈蓉, 顾宝昌. 低生育率社会的人口变动规律及其应对——以上海地区的生育意愿和生育行为为例[J]. 探索与争鸣, 2021(7): 70-79,178.

[25]王军. 生育政策调整对中国出生人口规模的影响——基于生育意愿与生育行为差异的视角[J]. 人口学刊, 2015(2): 26-33.

[26]陈卫. 中国的两孩政策与生育率[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2019(5): 57-68.

[27]YANG Y, LAND K C. A mixed models approach to the ageperiodcohort analysis of repeated crosssection surveys, with an application to data on trends in verbal test scores[J]. Sociological Methodology, 2006, 36(1): 75-97.

[28]刘欣. 中国社会的中产化大转型——对中国大陆、台湾地区及日本阶层结构的比较分析[J]. 文化纵横, 2022(5): 14-25.

[29]李强, 王昊. 我国中产阶层的规模、结构问题与发展对策[J]. 社会, 2017(3): 163-179.

[30]陈伟, 乌尼日其其格. 职业教育与普通高中教育收入回报之差异[J]. 社会, 2016(2): 167-190.

[31]吴晓刚, 李晓光. 中国城市劳动力市场中教育匹配的变迁趋势——基于年龄、时期和队列效应的动态分析[J]. 中国社会科学, 2021(2): 102-122,206-207.

[32]YEUNG W J J. Higher education expansion and social stratification in China[J]. Chinese Sociological Review, 2013, 45(4): 54-80.

[33]申超. 扩大的不平等:母职惩罚的演变(1989—2015)[J]. 社会, 2020(6): 186-218.

[34]许琪. 女性受教育程度对育儿分工的影响——基于第三期中国妇女社会地位调查数据的实证研究[J]. 妇女研究论丛, 2021(6): 58-71.

[35]HU Y, QIAN Y. Gender, education expansion and intergenerational educational mobility around the world[J]. Nature Human Behaviour, 2023, 7(4): 583-595.

[36]金一虹, 杨笛. 教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J]. 南京社会科学, 2015(2): 61-67.

[37]陈蒙. 城市中产阶层女性的理想母职叙事——一项基于上海家庭的质性研究[J]. 妇女研究论丛, 2018(2): 55-66.

[38]夏璋煦, 丁守海. 人力资本贬值预期对女性生育决策的影响——基于职业生涯动态视角的分析[J]. 中国人口科学, 2023(4): 67-82.