打造美丽中国建设先行区

2024-12-04彭国川

本课对象

广大党员干部和群众。

本课时间

3小时(讲课2小时,讨论1小时)。

本课目的

广大党员干部和群众通过对本课的学习,准确理解和深刻把握重庆打造美丽中国建设先行区的重要意义、实践路径,大力推动绿色发展,绘就美丽中国的巴山渝水新画卷。

建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来。2024年4月22日至24日,习近平总书记在重庆考察时指出,大力推动绿色发展,建设美丽重庆,筑牢长江上游重要生态屏障。2024年5月24日举行的重庆市委六届五次全会强调,要深刻把握现代化新重庆建设的新目标体系,重点打造“六个区”。重点打造“六个区”,其中之一是“打造美丽中国建设先行区”。打造美丽中国建设先行区是践行习近平生态文明思想、落实美丽中国建设战略的实际行动。我们要在美丽中国建设的宏大场景中谋划美丽重庆建设的具体行动,进一步树牢“共抓大保护、不搞大开发”理念,大力推动绿色发展、建设美丽重庆,持续打好污染防治攻坚战,加强生态系统修复和生物多样性保护,深入实施绿色低碳转型行动,永保一江碧水向东流,在维护长江生态安全上展现新作为。

一、重庆打造美丽中国建设先行区的重要意义

打造美丽中国建设先行区不仅是重庆一域一地的事,更是影响全国生态文明建设大局的大事,事关现代化新重庆的底色、成色。因此,我们要在人与自然和谐共生现代化的宏大背景下深刻认识其重大意义。

(一)这是践行习近平生态文明思想、落实美丽中国建设战略的实际行动

习近平总书记站在中华民族永续发展的高度,把马克思关于人与自然关系的思想同中国生态文明建设的具体实践相结合、同中华优秀传统生态文化相结合,形成了习近平生态文明思想,为新时代做好生态环境保护工作、建设美丽中国提供了根本遵循和行动指南。对重庆生态文明建设,习近平总书记念兹在兹,多次作出“筑牢长江上游重要生态屏障”等重要指示。这些重要指示与习近平生态文明思想一脉相承,为推进重庆生态文明建设提供了根本指引。重庆打造美丽中国建设先行区,必须牢记生态环境保护这个“国之大者”,深入践行习近平生态文明思想,毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发,有效统筹高水平保护和高质量发展,高水平建设山清水秀美丽之地,着力打造人与自然和谐共生现代化的市域范例。

(二)这关乎长江母亲河生态安全和中华民族永续发展

重庆地处三峡库区腹心地带,是长江上游生态屏障的最后一道关口,对长江中下游地区生态安全承担着不可替代的作用。三峡水库是我国淡水资源战略储备库,关乎长江中下游3亿多人的饮水安全,为全国近四分之一幅员范围提供用水,维系着全国35%的淡水资源涵养。筑牢长江上游重要生态屏障,事关长江流域乃至更大范围的生态安全。打造美丽中国建设先行区,重庆必须保护好长江母亲河,全面推进生态系统修复,加强生物多样性保护,强化水土资源“固定器”、生态风险“缓冲器”、环境污染“过滤器”、江河流量“调蓄器”等生态功能,维护好长江生态安全,努力形成以高水平保护支撑高质量发展的新格局,让一江碧水、两岸青山美景永存。

(三)这有助于在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用

习近平总书记指出,重庆要“更加注重从全局谋划一域、以一域服务全局,努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建‘一带一路’中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用”。重庆市委、市政府始终把生态文明建设放在社会主义现代化新重庆建设的战略大局中系统谋划、整体推进。作为长江上游最大的临江城市,重庆必须进一步强化“上游意识”、扛起“上游责任”、展现“上游担当”,坚决扛起在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用的重大使命,不断迭代升级生态环境保护工作体系,积极推进美丽中国先行区建设。

(四)这是把握“双碳”机遇、推动经济社会发展绿色低碳转型的重要抓手

实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。习近平总书记指出:“要坚持不懈推动绿色低碳发展,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型。”当前,重庆正处于推进绿色发展的转型期。打造美丽中国建设先行区,重庆必须把应对气候变化纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,紧紧抓住“减污降碳协同增效”这个源头治理的“牛鼻子”,以生态环境质量改善、二氧化碳达峰倒逼总量减排、源头减排、结构减排,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,促进产业绿色转型升级,加快培育壮大绿色低碳产业,积极发展绿色技术、绿色产品,提高经济绿色化程度。

(五)这是增进民生福祉的必然选择

习近平总书记强调:“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,是关系党的使命宗旨的重大政治问题,是关系民生福祉的重大社会问题。”良好生态环境是最公平的公共产品,最普惠的民生福祉。因此,重庆必须始终坚守人民立场,把持续提升生态环境质量和增进人民群众的获得感、幸福感、安全感摆在工作首位,把人民群众对生态环境质量的满意度作为衡量工作的根本标准,着力解决群众身边的突出生态环境问题,重点解决损害群众健康的突出环境问题,改善城乡人居环境,加快建设高品质生活宜居地。

二、重庆打造美丽中国建设先行区的实践路径

新征程上,重庆要围绕加快打造美丽中国建设先行区总体目标,一体推进相关工作,努力形成以高水平保护支撑高质量发展的新格局。

(一)持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战

天蓝、地绿、水净、空气清新的生态环境,决定美丽重庆的底色,也关系到人民群众最普惠的民生福祉。要深化拓展治水治气治土的力度深度广度,统筹推进农业面源、工业、尾矿库等污染治理工程,建设美丽幸福河湖、守护美丽蓝天、筑就净土家园,满足人民群众对优美生态环境的需求。

1.全力建设美丽幸福河湖。深入落实“河湖长制”,推进水环境、水资源、水生态、水安全、水文化“五水共治”。开展美丽河湖、幸福河湖建设,积极体现区域特色、流域特色、重庆辨识度。滚动编制实施“一河一策”河流保护方案,深入实施城乡黑臭水体清零行动并形成长效机制,系统推进“污水零直排区”建设,实施全社会饮用水质量提升行动,常态化开展“从水源头到水龙头”水质监测监管行动。明确水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”,加强河流、湖库水源涵养区和生态缓冲带修复,提升河流、湖库自然净化功能。落实“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的要求,严控用水总量和强度,探索建立水生态考核机制,逐步提升水生生物多样性。

2.全力守护美丽蓝天。要以空气质量明显改善为刚性要求,大力推进空气质量持续改善行动,紧盯重点区域、重点时段、重点行业、重点环节,持续加强工业污染、交通污染、扬尘污染、生活污染防治,持续推进细颗粒物与臭氧污染协同防控。深化川渝毗邻地区大气污染联防联控,推进重污染天气应急响应一体联动。大力推进挥发性有机物、氮氧化物等多污染物协同减排,持续降低细颗粒物浓度。高质量推进钢铁行业超低排放改造,推进水泥、玻璃、陶瓷等重点行业深度治理和挥发性有机物综合治理,继续实施燃煤锅炉淘汰行动,推进燃气锅炉低氮燃烧改造。强化柴油货车、船舶、非道路移动机械污染治理和能源清洁化发展。强化扬尘污染综合管控,加强建筑工地扬尘智慧监管。开展餐饮油烟深度治理工作,强化露天焚烧管控,健全秸秆收储运服务体系,提高秸秆综合利用水平。

3.全力筑就净土家园。土壤是经济社会可持续发展的物质基础,土壤污染防治是关乎公众健康和环境保护的大事。深入开展土壤污染源头防控行动,严控耕地、在产企业、化工园区等领域新增污染。加强农用地分类管理,动态调整耕地土壤环境质量类别,开展农用地土壤涉镉等重金属污染源头防治行动,持续推进重点区域耕地周边涉镉污染源排查整治。持续推进化肥农药减量增效,推广生物农药、高效低毒低残留农药。规范畜禽养殖和水产养殖禁养区、限养区的划定和管理,优化养殖产业布局。加强优先监管地块土壤污染管控工作,严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度,推行建设用地土壤污染程度分级和用途分类管理。开展地下水污染调查评价工作,以长江干流、嘉陵江、乌江等沿江化工园区、矿山、污染地块为重点,开展典型污染地块土壤和地下水风险管控与修复治理工作。

(二)深化限塑减废协同治理攻坚

深化限塑减废协同治理攻坚,要强化目标协同、多污染物控制协同、部门协同、区域协同、政策协同,不断增强各项工作的系统性、整体性、协同性。坚持“建体系、控风险、守底线”,以高标准建设全域“无废城市”和推进新污染物治理行动为抓手,全链条、全环节强化固体废物综合治理的要素保障,不断提升固体废物治理综合能力和整体治理水平。

1.深入开展垃圾分类治理。全面提升城乡生活垃圾分类处置能力,加快生活垃圾焚烧处理和厨余垃圾资源化利用项目建设。持续推进污泥无害化处理处置设施建设,推动生活污泥资源化利用,大力提升污泥处置能力。细化垃圾分类指标体系,深入开展城乡达标创建活动。鼓励动员全社会力量参与垃圾分类投放、收集、运输、处置。持续开展垃圾分类先锋创建“百千万”行动,到2027年底,总结百个垃圾分类先锋典型案例、创建千个垃圾分类先锋单元和万个垃圾分类先锋细胞。

2.高标准建设全域“无废城市”。建立健全源头分类、专业分拣、智能清运和资源化利用的固体废物治理体系,加快实现工业固体废物、医疗废物等重点废物收运网络全覆盖。深入推进危险废物(医疗废物)等综合利用处置设施建设,推动形成高效处置体系。提高大宗工业固体废物综合利用水平,开发和推广工业固体废物综合利用先进技术、装备及高附加值产品等。持续推进新污染物治理行动,开展化学物质环境信息统计调查,落实重点管控新污染物环境风险防控措施。加快共建成渝地区双城经济圈“无废城市”,稳步推进“无废城市细胞”创建,开展“无废城市”建设成效评估,建立“无废单元”示范创建标准,积极打造“无废单元”,创建“无废园区”“无废工厂”“无废社区”等。

3.深入开展“白色污染”减量行动。推进塑料污染全链条治理,推动源头减量,建立健全塑料制品长效管理机制。以重庆中心城区为核心,开展可循环快递包装规模化应用试点,探索形成一批可复制、可推广的塑料减量模式。加大可降解塑料产品推广应用力度。加快推进以绿色商场、绿色农贸市场为重点的示范创建工作,着力构建绿色流通生态体系。加快建成废旧农膜有偿回收利用体系。深入实施塑料废弃物利用处置行动,常态化开展河道、船舶码头、旅游景区等重点区域塑料垃圾清理整治行动,加快实现塑料垃圾“零填埋”。

(三)推进城乡风貌整体提升

重庆集大城市、大农村、大山区、大库区于一体,城乡空间广阔、潜力巨大,要发挥自身江峡相拥、山环水绕的“江城”“山城”优势,挖掘生态环境资源要素“美丽因子”,通过保护修复城市生态空间,推动宜居宜业和美乡村建设,传承弘扬巴山渝水生态文化,全面凸显自然风光之美、城乡景观之美、人文魅力之美。

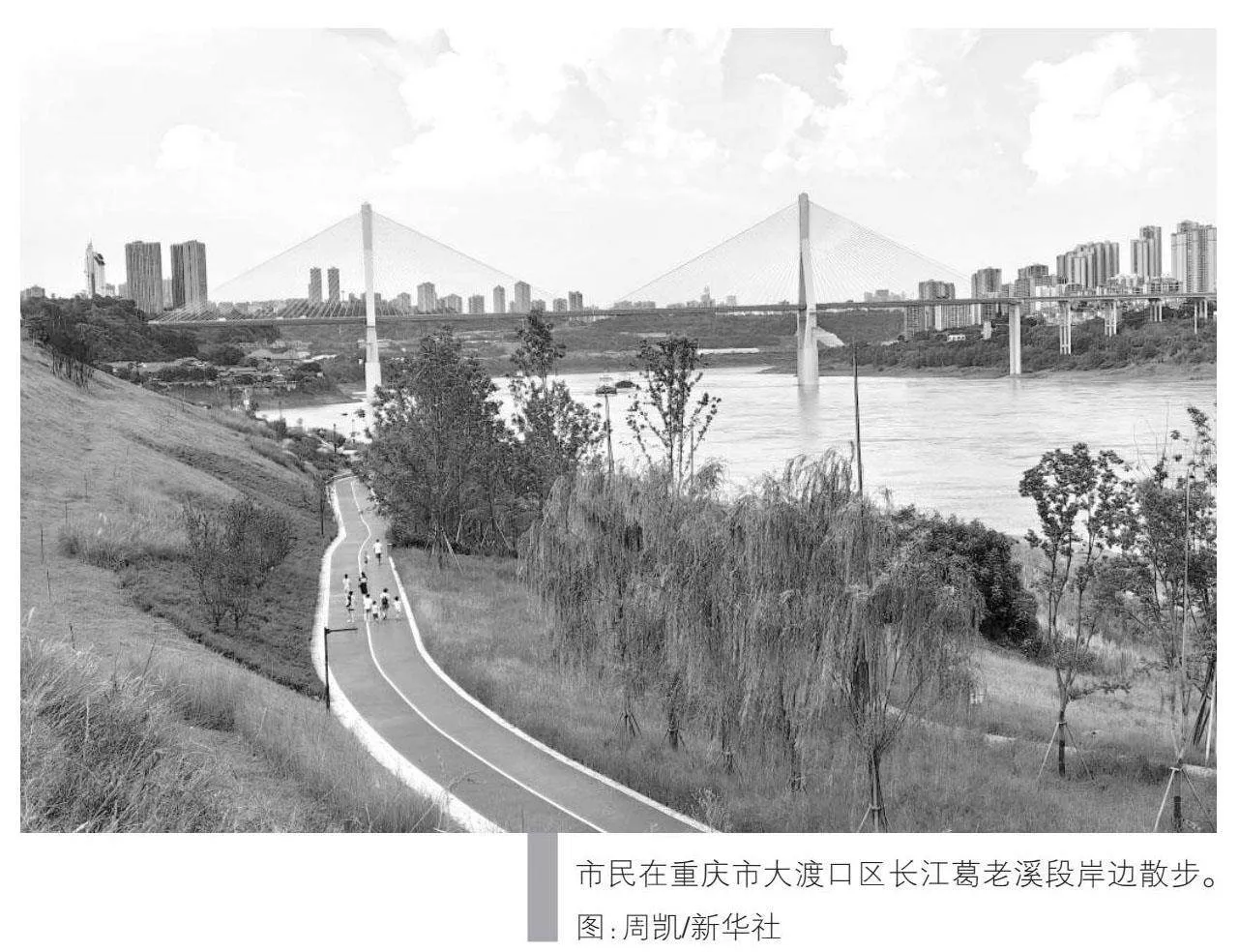

1.建设江峡相拥美丽都市。积极探索超大城市治理新路子,深入实施城市更新提升行动。加强“四山”(缙云山、中梁山、铜锣山、明月山)生态廊道保护,推进“两江四岸”治理提升,高水平打造一流滨江公共空间和城市山地生态公园,系统重塑山城江城现代化国际大都市风貌。加强油烟、噪声污染整治,推动餐饮业聚集区、老旧小区油烟集中治理,持续推进“宁静小区”创建工作。巩固拓展海绵城市建设成果,提升城市雨洪调蓄功能。推进生态园林城市建设,优化城区绿色空间布局,划定永久保护绿地,开展“增绿添园”行动,持续推进立体绿化建设,拓展社区公园、“口袋公园”等城市绿色活动空间。

2.建设生态活力美丽县城。统筹老城、新城建设,注重历史文脉延续,建成一批生态宜居、富有活力、“各美其美”的美丽县城。优化县城园林绿化体系,打造“城市绿肺、市民花园”。推进雨污分流改造,实施湿地生态和水环境修复工程。推进美丽重庆城乡风貌优化工作,支持有条件的区县建设“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。推动城市更新向区县城延伸,稳妥实施老旧小区、老旧街区等改造提升工程,完善交通、防洪、管廊等基础设施建设。

3.建设宜居宜业美丽城镇。全面提升城镇品质,加大对历史文化名镇以及传统老街、老建筑的保护力度,塑造具有浓郁民俗风情和地域特色的城镇风貌。加大对乱搭乱建、乱停乱放、乱扔乱排等问题的整治力度,改善大街小巷、城乡接合部等重点公共空间环境卫生。推进场镇污水管网、垃圾收运等配套建设,完善交通、医疗、休闲等基本公共服务设施。支持有条件的乡镇开展“强镇带村”试点,打造环境优美、功能完善、特色鲜明、管理有效的美丽城镇市级样板。

4.建设巴渝和美乡村。学习运用“千万工程”经验,统筹推进乡村生态振兴和农村人居环境整治,实施“五清理一活动”专项行动,加强传统村落保护利用和乡村风貌引导。实施农村改厕质量提升行动,持续提高农村卫生厕所普及率。加强农业废弃物资源化利用,推进农业投入品减量增效。推进畜禽粪污资源化利用,规范工厂化水产养殖尾水排污口设置。开展农村黑臭水体清零行动,实现全市域农村黑臭水体全面清零。

5.传承弘扬巴山渝水生态文化。实施《长江文化保护传承弘扬规划》,高质量推进长江国家文化公园(重庆段)建设。强化中国南方喀斯特(武隆片区、金佛山片区)、神农架(五里坡片区)等世界自然遗产保护。加强川江号子、大足石雕等非物质文化遗产保护与传承,加大生态文化产品创作、创新和传播力度。用好重庆中国三峡博物馆、重庆自然博物馆、重庆市规划展览馆等,打造美丽重庆建设教育实践基地。

(四)提升生态系统多样性稳定性持续性

重庆地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,是全国35个生物多样性保护优先区域之一,要加大生态系统保护力度,切实加强生态保护修复监管,探索从环境治理向生态恢复转变,提升生态系统多样性、稳定性、持续性,为子孙后代留下山清水秀的生态空间。

1.加强重要生态空间保护。推进三峡库区、秦巴山、武陵山等国家重点生态功能区保护建设,加强缙云山等重要山体生态廊道保护。与四川省联合开展毗邻地区自然保护地和生态保护红线监管,共建“六江”生态廊道。加快建立健全分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系,积极推进国家公园建设。常态化开展“绿盾”自然保护地强化监督行动,及时发现和查处各类生态破坏事件。推进生态保护修复监管制度建设,开展生态状况监测评估和生态保护修复成效评估。

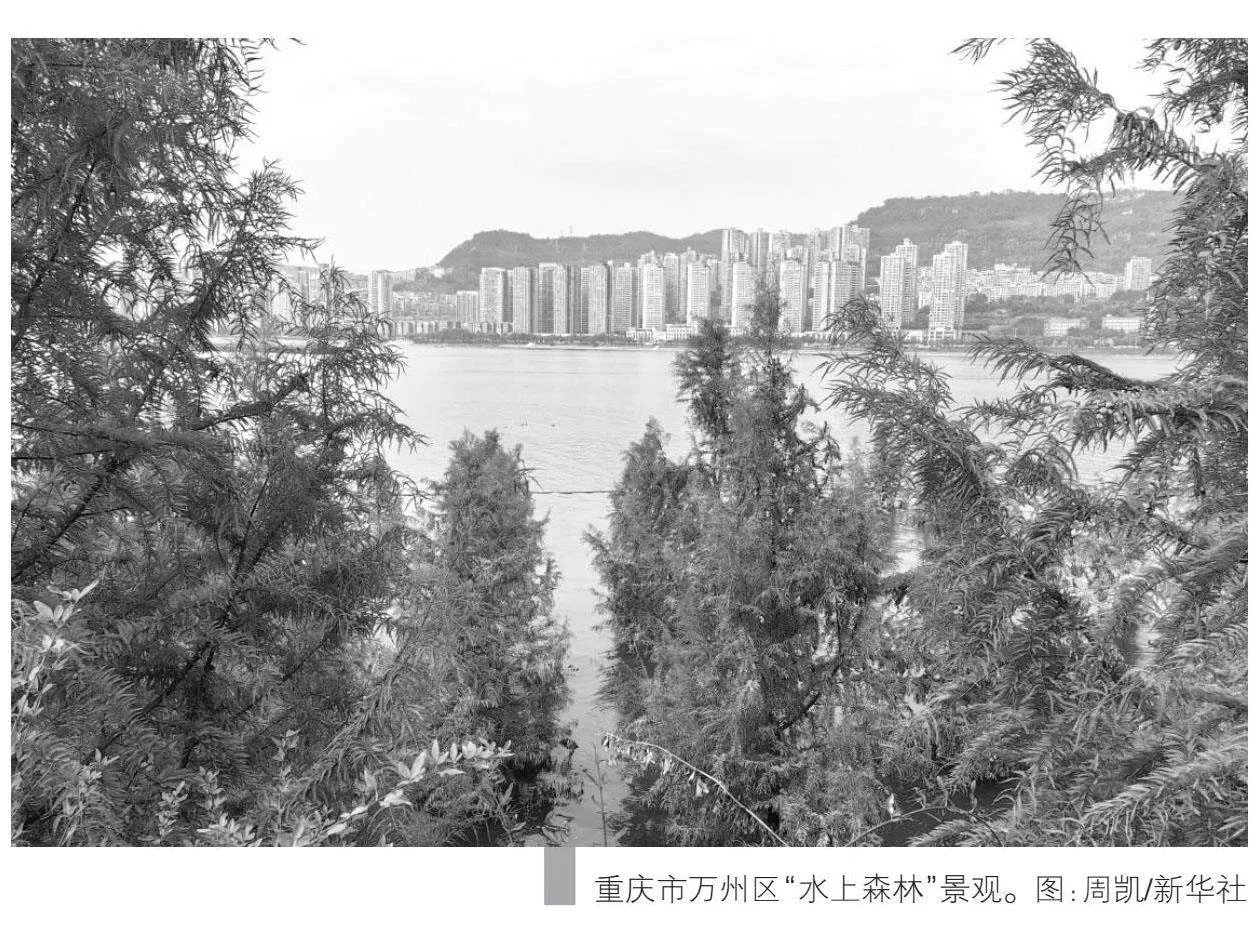

2.统筹山水林田湖草沙系统治理。加快实施重要生态系统保护和修复重大工程、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程等,推进草原森林河流湖泊湿地休养生息。推深做实林长制工作,持续开展国土绿化行动,高质量建设“两岸青山·千里林带”,健全森林火灾风险隐患全链条防控机制。推进“小微湿地+”建设,逐步提升湿地生态功能。实施生态系统碳汇能力巩固提升行动。加快推进废弃、露天矿山生态修复,建设“绿色矿山”。因地制宜开展水土流失和石漠化土地综合防治,全面推进小流域综合治理提质增效。

3.加强生物多样性保护。推动实施一批生物多样性保护重大工程,进一步加强珍稀濒危水生野生动物保护管理工作。持续加强生物多样性调查、监测与评估,推进生物多样性体验地建设,全面完成山区、库区生物多样性调查评估。加强野生动物重要栖息地、重要鸟类迁徙通道、重要水产种质资源及生存环境等就地保护,持续推进就地和迁地保护体系建设。加快种质资源库、基因库建设,发展野生生物资源人工繁育培育利用、生物质转化利用等产业。开展城市古树名木和古树后备资源普查、监测及保护工作。坚定不移推进长江十年禁渔,不断提升长江水生生物完整性指数。

4.强化水域岸线保护修复。严格实施河道水域岸线空间管控,严控岸线空间土地开发,常态化清理整治河道“四乱”问题。提升“两江四岸”岸线治理水平,有序推进嘉陵滨江生态长廊建设,打造一批岸绿、景美、亲水的滨江公园和城市山地生态公园。持续开展消落区生态环境调查,实施消落区分区分类保护和多级治理,加快实施生态护坡、湿地公园等重点工程。推进长江、嘉陵江等重点流域、城市河段及其他重要水体河湖生态缓冲带建设。加强河库、航道、码头清淤疏浚管理,严厉打击非法采砂,有序推进砂石资源合理开采利用。

(五)打造绿色低碳发展高地

要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,把资源环境承载力作为前提和基础,自觉把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内。推动企业端、居民端、产业端、治理端协同发力,实施减污降碳协同增效行动,着力构建绿色低碳循环经济体系,加快打造具有重庆辨识度的绿色低碳发展样板。

1.优化国土空间开发格局。强化国土空间规划统筹引领,贯彻落实主体功能区战略,优化农业、生态、城镇等各类空间布局,坚守耕地红线、生态保护红线,严控城镇开发边界。深入推动成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展。提升主城都市区发展能级和综合竞争力,梯次推动渝西地区、渝东新城与中心城区功能互补、同城化发展。推动渝东北三峡库区生态优先绿色发展,打好“三峡牌”,建好“城镇群”,加快建设长江经济带三峡库区生态优先绿色发展先行示范区。推进渝东南武陵山区文旅融合发展,统筹推进产业发展与生态环境保护、乡村振兴与新型城镇化,打造文旅融合发展“新标杆”。

2.发展壮大绿色低碳产业。深入实施绿色转型创新发展行动,积极推行“生态+”发展新模式,全面拓宽将绿水青山转化为金山银山的路径。大力发展绿色制造,培育壮大新一代信息技术产业,升级打造“芯屏端核网”数字产业集群,做大做强智能网联新能源汽车产业,创新发展新能源及新型储能等新兴产业。大力发展高效生态现代农业,推广生态种养等现代农业技术,增加绿色优质农产品供给。大力发展生态服务业,推进全域生态旅游,推动高品质生态康养产业发展,促进商贸物流、餐饮等行业绿色转型。严格产业准入要求,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

3.突出抓好重点领域降碳。聚焦钢铁、化工、有色金属等重点行业,推进园区循环化建设,支持企业开展“数字化、绿色化”节能降碳协同改造,建设绿色工厂和绿色园区,推进国家生态工业示范园区建设。加快推进绿色低碳城市建设,推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,探索绿色建筑全生命周期管理机制,加快城镇建筑和市政设施绿色化改造,开展超低能耗建筑、“近零”能耗建筑、零碳建筑建设示范行动。大力发展多式联运,推进铁路场站、民用机场、港口码头、物流园区等绿色化改造。完善新能源汽车充换电基础设施建设,推进中心城区公交、出租车全面电动化,创建公共领域用车电动化试点城市。

4.加快构建绿色低碳安全高效能源体系。统筹绿色低碳发展和能源安全,推动能源供给体系清洁化、低碳化转型。深化与山西、新疆、甘肃等地能源合作,稳定外煤入渝保供渠道,拓展成品油供应渠道,提升市外清洁能源入渝能力。有序开发渝东北、渝东南新能源资源,加大天然气、页岩气勘探利用力度,推动氢能等未来能源产业创新发展。推动煤炭清洁利用,有序推进“煤改电”“煤改气”工程,控制非电行业燃煤消费量。推动航电枢纽、光伏发电等项目建设,推进氢能与清洁能源协同发展。推动能源终端清洁转型,加快推进充电、加氢、加气等综合能源补给站建设,全面推进电能替代。

5.积极稳妥推进碳达峰碳中和。有序推进碳达峰碳中和重点任务落实,按照国家部署,组织开展碳达峰试点建设。建立健全碳排放统计核算体系,推动能耗“双控”逐步转向碳排放“双控”。完善能源消费总量弹性管理和能耗强度年度弹性管理,实施减污降碳协同增效行动,推动重点领域、重点行业减污降碳协同增效,推进城市和产业园区减污降碳协同创新试点工作。探索“近零碳”试点建设,开展碳市场扩容增效升级行动,深化推动气候投融资试点工作。常态化编制市、区(县)两级温室气体排放清单。

6.建立健全生态产品价值实现机制。探索建立生态产品价值实现机制,完善排污权、碳排放权、生态地票等交易机制,稳步拓展用能权、用水权交易,探索开展碳远期、碳回购、碳资产管理等碳金融创新业务,完善生态环境导向的开发模式。继续以流域为重点,健全流域横向生态保护补偿机制。建好用活“碳惠通”等生态产品价值实现平台,健全碳履约、碳中和、碳普惠等产品的价值实现体系。加快构建生态产品价值核算和指标体系,完善乡村生态资源价值转化的政策体系,规范推进集体经营性建设用地交易市场建设,支持引导科学、有序、高效利用乡村生态资源。

(六)推进生态治理系统重塑

生态治理系统重塑是解决生态环境问题的有效手段,要将大数据、5G、人工智能等技术有机嵌入生态文明建设,在数字化与绿色化的深度融合中不断提升生态环境治理的科学化、精细化、智能化水平,构建多跨协同、量化闭环、系统集成的美丽重庆数字化治理体系。

1.建立健全数字生态环保体系构架。探索推进人工智能等先进技术落地运用,全链条、全视角、全过程推动生态环保领域整合资源、综合集成,打造“数字生态环保大脑”,形成生态环保智能化管控闭环。加快构建智慧水网,不断完善“智慧河长”系统。建立现代化生态环境监测体系,健全“天空地”一体化监测网络,推进生态环境卫星遥感技术落地应用,提升生态环境质量预测、预报水平。推动核心业务系统重塑,形成重庆生态环境核心业务目录库,推进业务事项标准化、系统化。

2.布局建设数字生态环保重大应用,夯实生态环境“数据底座”。以“一件事”场景构建为核心,打造“巴渝治水”“巴渝治气”“巴渝治废(危险废物闭环管理)”重点应用,打造生态环保智治全国样板。依托全国一体化生态环境大数据体系建设、生态环境涉企信息系统整合等工作,完善生态环境数据资源管理体系。多渠道动态汇集数据,推动实现川渝生态环境数据资源互享、长江流域生态环境数据资源共享、市区数据资源互享、横向各委办局数据资源互享,加强跨区域跨部门跨层级数据共享。

3.加强绿色低碳科技创新。推进绿色低碳科技自立自强,创新生态环境科技体制机制。组织开展生态环境领域科技攻关和技术创新,完善“揭榜挂帅”等科研攻关机制,加强重大复杂生态环境问题研究,推动绿色低碳科技成果转化应用。在三峡库区水环境保护、应对气候变化、新污染物治理、脆弱生态系统修复、锰污染整治等领域,建设一批重点实验室、技术创新中心、科学观测站,形成适应生态环境科学研究和综合决策需要的观测网络。加快高层次生态环境科技创新人才培育,加强生态文明领域智库建设,持续开展生态环境科技专家帮扶行动。加强产业主导的产学研深度融合,引导企业、高校、科研院所共建绿色低碳技术创新中心,培育一批绿色技术创新龙头企业,加大高效绿色环保技术装备产品供给力度。

(七)健全美丽重庆建设保障体系

推动美丽重庆建设是一项系统工程,涉及各领域各方面,必须强化党建统领、完善组织保障,统筹各领域各方面的资源,汇聚形成强大合力,注重发挥制度管根本、管长远的作用,用最严格制度、最严密法治保护生态环境。

1.完善组织领导。加强党对美丽重庆建设的全面领导,统筹推进美丽重庆建设,完善市级统筹、区县抓落实的工作机制。完善市级生态环保督察机制,将美丽重庆建设情况作为督察重点。用好“生态报表”和“生态环保督察问题清单”,形成比学赶超、争先进位的局面。完善自然资源自查管理制度,健全国土空间用途管制制度,深入推进领导干部自然资源资产离任审计工作。

2.完善体制机制。强化美丽重庆建设法治保障,加快推动生态环境、资源能源等领域地方性法规和标准的制定。加强生态环境领域司法保护,统筹推进生态环境损害赔偿,健全环保公益诉讼检察协调机制,建立健全严格的生态环境治理体系。持续完善生态环境行政执法与刑事司法衔接机制,深入开展生态环保专项执法行动,推行审慎包容监管,进一步落实差异化监管措施。完善以环境影响评价制度为主体的源头预防体系,健全以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,构建重点排污单位自动监控管理体系。

3.完善绿色低碳发展政策。严格落实资源税法、环境保护税法、耕地占用税法,发挥绿色税收调节激励作用。建立企业能耗、环保绩效评价机制,对高耗能行业严格执行差别电价、阶梯电价政策。健全“碳惠通”温室气体自愿减排交易机制。推进生态综合补偿,建立健全森林、湿地、水流等领域生态保护补偿制度。加大财政支持力度,鼓励引导金融机构和社会资本加大投入,支持、参与美丽重庆建设。深入推动全域绿色金融改革创新试验区建设,探索区域性环保建设项目金融支持模式,稳步推进气候投融资试点,积极发展绿色保险、绿色债券、绿色贷款。

4.守住生态环境安全底线。健全生态安全体系,完善市级生态安全工作协调机制,形成多跨协同、迭代升级的生态安全防护体系,坚决防范重特大环境污染事件和生态破坏事件发生。确保核与辐射安全,推进核与辐射安全监管数智化,优化辐射环境监测网络,加强放射源和放射性废物监管,确保放射源安全可控。完善生物安全治理体系,紧盯生物安全重点风险领域,健全生物安全监管预警防控体系。建立外来物种环境风险评估制度、入侵预警报告制度,严防外来入侵物种的危害。完善环境应急体制机制,健全环境应急责任体系和上下游、跨区域的应急联动机制。加强对化工园区(企业)、饮用水水源地、渣场和尾矿库等重点区域,以及跨省界地区环境隐患排查和风险防控。

讨论题:

1.重庆打造美丽中国建设先行区有何重要意义?

2.结合实际,谈谈重庆打造美丽中国建设先行区有哪些实践路径。