从感性认识到理性思考

2024-12-02华志益

[摘 要]“曹冲称象”是小学语文部编版教材中的一篇课文,同时也是《义务教育数学课程标准(2022年版)》“综合与实践”领域部分新增的内容。文章以度量策略为主线,将语文与教学相关知识整合,让学生在经历“知”“悟”“看”“做”“辨”“获”“拓”的思维活动中,将“曹冲称象”的学习从感性认识提升到理性思考,更好地发展学生的量感和推理意识。

[关键词]主题活动;学科融合;称重策略

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)35-0071-03

学生在语文课程中已学过“曹冲称象”的故事,主要从感性的角度领略中国古人的智慧,现在将“曹冲称象”新增至数学课程进行再次学习,这无疑给数学教师带来了新的教学挑战。那么,数学教师应该如何展开“曹冲称象”的教学?如何引导学生从语文课程中的感性认识上升到数学课程中的理性思考,从而凸显称象背后的数学原理,并借助度量策略发展量感?围绕这些问题,笔者展开了教学实践和探索。

【教学内容】

《义务教育数学课程标准(2022年版)》附录中的例15:曹冲称象的故事。

【教学目标】

目标1:让学生感受古人的智慧,理解“曹冲称象”的基本原理是等量,并思考如何运用“各分量之和=总量”来称出质量。

目标2:让学生经历构建称量思路、设计称量工具、称量实物的过程,感受度量的一般策略,并能在执行方案的过程中不断反思,丰富测量经验,发展数学沟通与交流的能力。

目标3:在对“曹冲称象”的称量策略的探索、应用和辨析中发展学生的量感和推理意识。

目标4:尝试与语文、科学、劳动等学科融合,打破学科壁垒,实现学科交叉、整合、融入,培养学生的批判能力、问题解决能力及协同能力。

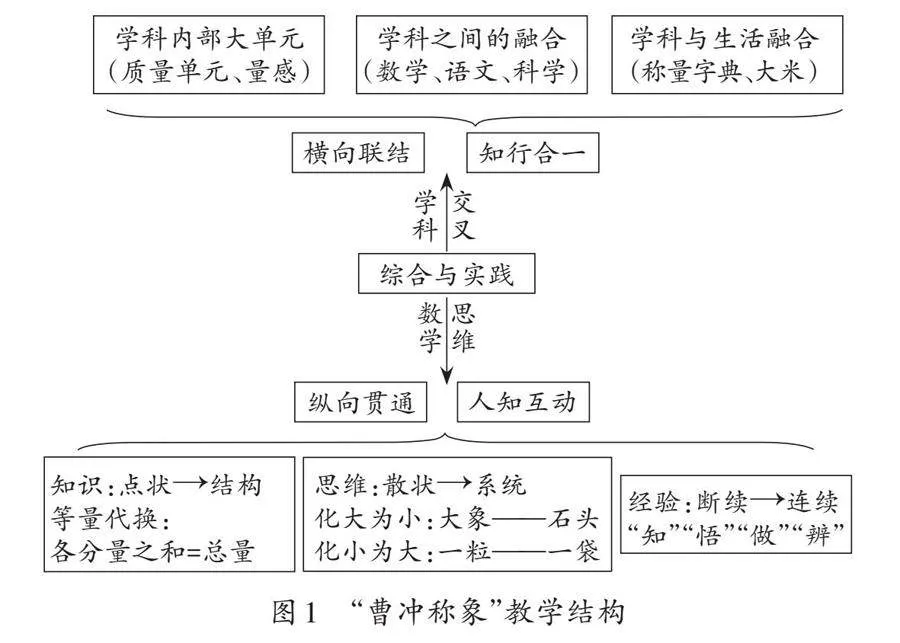

【设计思路】

“曹冲称象”的教学结构如图1所示。

【教学过程】

(一)谈话交流,引出称重问题

1.故事引入,唤醒生活经验

师:曹冲称的是大象,你之前在生活中有称过什么东西的质量吗?

(学生交流并分享生活中的称重经验)

师:看来大家都有过称重的经验,要知道物体的质量是多少,我们只要选择合适的秤,称一下就可以了。(课件出示生活中常见的秤)

2.交流讨论,引出称象问题

师:故事中人们为什么不直接称出大象的质量?

(明确古时候科技不够发达,没有合适的秤)

师:当有人建议把大象大卸八块后再称量时,曹冲想到了怎样的方法呢?

(学生口述语文课上曹冲称象的过程)

师:你的表达能力真强!那接下来让我们用数学的眼光来看看这个方法背后的智慧吧!

【教学思考】笔者以语文课上学过的“曹冲称象”的故事作为文化情境,结合现代生活中的称重经验,思考古人当时称象的困难之处。随后,通过循序渐进的方式,激发了学生探究曹冲称象方法背后所隐含的数学知识的兴趣,为探讨相关数学原理奠定基础。

(二)经历过程,感悟称象原理

1.交流船只对称重的作用

师(课件逐步演示曹冲称象过程,并强调要称量的石头也要使小船下沉到同样刻度):现在这堆石头和大象都使小船下沉到同一刻度,说明了什么?

生1:说明大象的质量等于这堆石头的质量。

师:用数学的眼光再看一下,你觉得这个称量的原理和什么工具的原理是一样的?

生2:和秤一样。

生3:像天平,左右两边质量相等。

师:你更支持哪种观点?发表一下你的意见。

(学生交流讨论,明确了船只并不能直接称出大象的质量,只是知道大象和石头的质量相等,所以这个过程中船只的作用就相当于天平。)

2.感受等量代换

师:知道了大象和石头的质量相等,对称量大象的质量有什么帮助呢?

生4:只需要称量出石头的质量就能知道大象的质量。

师:为什么可以这样替换称量?

生4:因为大象和石头的质量相等。

师:如果两者质量不相等,还能替换吗?

生4:不能。

师:看来这个替换是有要求的。只有相等才可以替换,这样的方法在数学上叫作“等量代换”。

3.交流用石头替换大象的好处

师:曹冲为什么要把一头大象的质量等量代换成一堆石头的质量呢?

生5:因为石头可以拆分称量。

师:听懂你的意思了,总结来说就是化大为小。

4.感受“各分量之和=总量”

师:将石头拆分称量之后,怎么能知道大象的质量呢?

生6:把每部分石头的质量加起来。

(学生明确分量是可以累加的,将各分量累加起来就能得到总量。)

【教学思考】核心问题是针对具体教学内容提炼而成的教学中心问题,是课堂教学的“课眼”。本环节笔者紧扣“曹冲称象”故事中解决问题的策略及其所蕴含的数学知识,提炼并设计了四个核心问题,旨在引导学生聚焦知识要点,剔除与数学思维无关的问题。学生真正感受到“曹冲称象”的数学实质就是“各分量之和=总量”,同时体会与理解“化大为小、化小为大”的方法策略,进一步激发学生对中国古人智慧的敬佩之情,增强其民族自豪感。

(三)称重挑战,建构称重策略

1.具身实验,应用称重原理

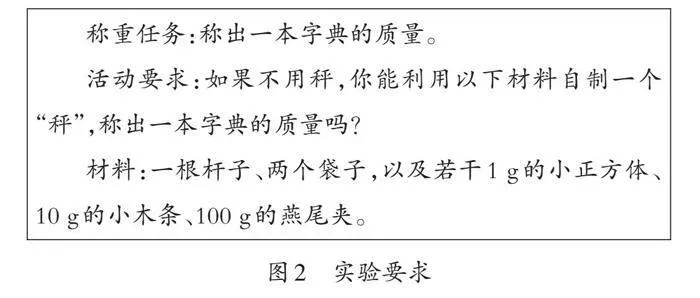

出示实验要求(如图2)。

师:称量活动结束。虽然你们没有用到小船,但大家有没有发现,这个过程和曹冲称象的过程很像呢?

生1:杆子相当于小船,字典相当于大象,已知质量的物品相当于石头。

生2:这个过程也是利用了等量代换原理。

生3:也是把分量累加得到了字典的质量。

师:真是异曲同工!看来同学们已经学会了运用称象中的原理去解决问题。

2.巧称大米,深化称重道理

师(展示用电子秤称1粒大米的质量):你看到了什么?

生1:一粒大米的质量太轻,电子秤上没有数字显示。

师:一粒大米有多重,你能想出一个可行的称重方法吗?小组讨论一下。

生2:先称出100粒大米有多重,再除以100。

师:这个想法借助了化大为小。这里我们可以称量100粒大米,还可以称量1000粒大米、10000粒大米……

3.对比分析,辨析称重方法

师:无论是庞然大物还是微小物品,我们都可以称出它们的质量,其中有什么异同之处?

生1:相同点是把不可直接称重的情况转化为可直接称重的情况。

生2:相同点是背后都有分量累加这个原理。

生3:不同点是一个是化大为小,另一个是化小为大。

师:那大米为什么不需要先代换成其他物品?

生4:因为大象不可分割,所以要先把大象等量代换成石头,而大米的质量可以直接累加。

【教学思考】教学倡导“做中学”“用中学”“创中学”。“做中学”:让学生借助手边的材料,自制简易的称量工具;“用中学”:让学生使用自制“秤”称量常见的物品的质量(如字典);“创中学”:实验材料中并没有曹冲用到的船只和石头,工具及度量单位都需要学生创造。学生经历称量的过程,丰富并发展了量感,也加深了他们对“等量代换”“分量累加”的理解。接着笔者顺势提出“称大米”的活动,进一步引发学生深度思考。本环节的设计帮助学生打破思维定式,发展推理意识,实现从曹冲称象“化大为小”到称大米“化小为大”的思维进阶。

(四)回归现实,迁移称象策略

1.总结提升,“获”称象智慧

(视频展示地磅、高精密电子秤、虚拟称重技术)

师:“曹冲称象”故事距现在已有一千多年,今天我们为什么还要学习这个故事呢?

2.迁移策略,“拓”测量方法

任务卡:在我们身边,有一些特殊物品,它们的厚度、面积等都是很难直接测量出来的,如一张纸的厚度、蚊帐网眼的面积。你能联系质量的称量策略,选择感兴趣的主题,设计一份测量方案吗?

【教学思考】本环节是对称重方法的思考与延伸,首先,笔者通过视频让学生感受到称重工具的发展,将数学与生活进行联系;其次,通过提问,让学生明白我们之所以还要学习“曹冲称象”这个故事,旨在让学生感受古人的智慧,并将学习到的智慧运用到生活中;最后,笔者引导学生根据方法之间的内在联系,将称重方法迁移到其他领域,建构系统性学习,进而促进学生思维能力的发展。

【教学总结】

(一)建构曹冲称象与数学知识的融合点

“曹冲称象”故事不仅有中华优秀传统文化的底蕴,还有数学文化的独特分量,是数学文化与中华优秀传统文化相互融合的完美呈现。本节课中,笔者以称重策略为主线,带领学生经历“知”“悟”“看”“做”“辨”“获”“拓”活动。通过这样完整的活动建构,学生领略到了数学与中华优秀传统文化的双重魅力。

(二)解读曹冲称象的数学意蕴

“曹冲称象”故事作为典故,学生耳熟能详,而用数学的视角去创造性地诠释这一经典则会让学生有不一样的收获。将“曹冲称象”故事融入数学教学中,不仅要让学生知道称象的方法,更要让学生知道称象背后的数学原理。在本课中,笔者借助一系列精心设计、层层深入的核心问题,引导学生真正感受到称象的数学实质就相当于用到了天平,深刻感悟“各分量之和=总量”,使学生对中国古人的智慧从感性层面提升至理性高度。

(三)挖掘曹冲称象的育人价值

《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求,综合与实践领域要着眼数学发现与数学创造,充分挖掘其育人价值。在本课中,笔者对“曹冲称象”故事的育人价值进行了充分挖掘。如情感价值:通过称象方法的探索向学生传递勇于创新的重要品质,激发了学生对中华优秀传统文化的热爱与自信,同时,对现代称重工具发展的介绍,让学生感叹科技的进步,国家的强大;又如思维价值:曹冲称象体现了“化大为小”的智慧,笔者给学生设计的实践活动——称大米,运用的是“化小为大”的策略,向学生渗透了辩证的思维,并在对比辨析中,发展学生的批判性思维。这些既是学生身心成长的文化驱动力,也是他们终身学习的内在源泉。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李婉玥,张维忠.小学数学文化主题活动的设计与实施:以“曹冲称象”为例[J].小学教学(数学版),2023(3):11-16.

(责编 覃小慧)