师在“思”中变,生在“做”中学

2024-12-02胡滨肖彦清

[摘 要]在课程改革的背景下,“教—学—评”一致性的教育理念日益受到重视。文章重点论述如何通过“摆一摆”的教学活动探索将“教—学—评”一致性教育理念融入实际教学的途径,致力于帮助学生提升空间观念,同时也促进教师自身专业水平的成长。

[关键词]“教—学—评”一致性;摆一摆;体积

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)35-0034-05

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)对“教—学—评”一致性的解释为“不仅明确了‘为什么教’‘教什么’‘教到什么程度’,而且强化了‘怎么教’的具体指导”。“教—学—评”一致性是指在课堂中同步推进教学、学习与评价活动,且在最大程度上保持三者的一致性,将有效评价渗透到教学与学习的各个环节中,更好地指导学生运用所学知识解决问题。“教—学—评”一致性有助于提高教师的教学效率和学生的学习品质。鉴于此,本文以“体积和体积单位”中的“摆一摆”活动为例,探究如何将“教—学—评”一致性嵌入实际教学中,以培养学生的空间观念。

一、初出茅庐,经验浅

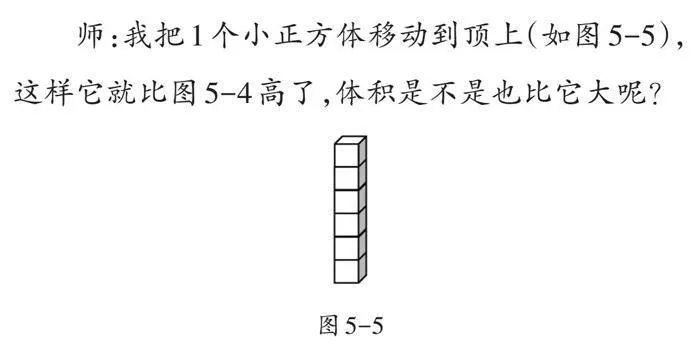

首次讲授“体积和体积单位”的相关知识点后,笔者出示“摆一摆”活动内容(如图1)。

笔者仅对活动内容进行了简要说明,就带领学生数正方体的个数并计算体积,导致学生未能亲身参与探究知识的过程,这不利于发展学生的空间观念。

二、二度相遇,思改变

针对首次教学中的不足之处,笔者对相关例题进行了详尽的探究,对“摆一摆”教学活动有了全新的认识,并深刻理解了“摆一摆”教学活动对培养学生空间观念的重要性。因此,在第二次授课并出示“摆一摆”活动内容时,笔者更加注重遵循《课程标准》的要求,着重培养学生的空间观念,以期实现理想的教学效果。

【教学片段】

师:对比以上6个模型,模型⑥的体积最大,它的占地面积也最大,那是不是可以理解为“占地面积越大,体积越大”?

生(部分):不是。

师:先讨论一下,再利用学具摆一摆。

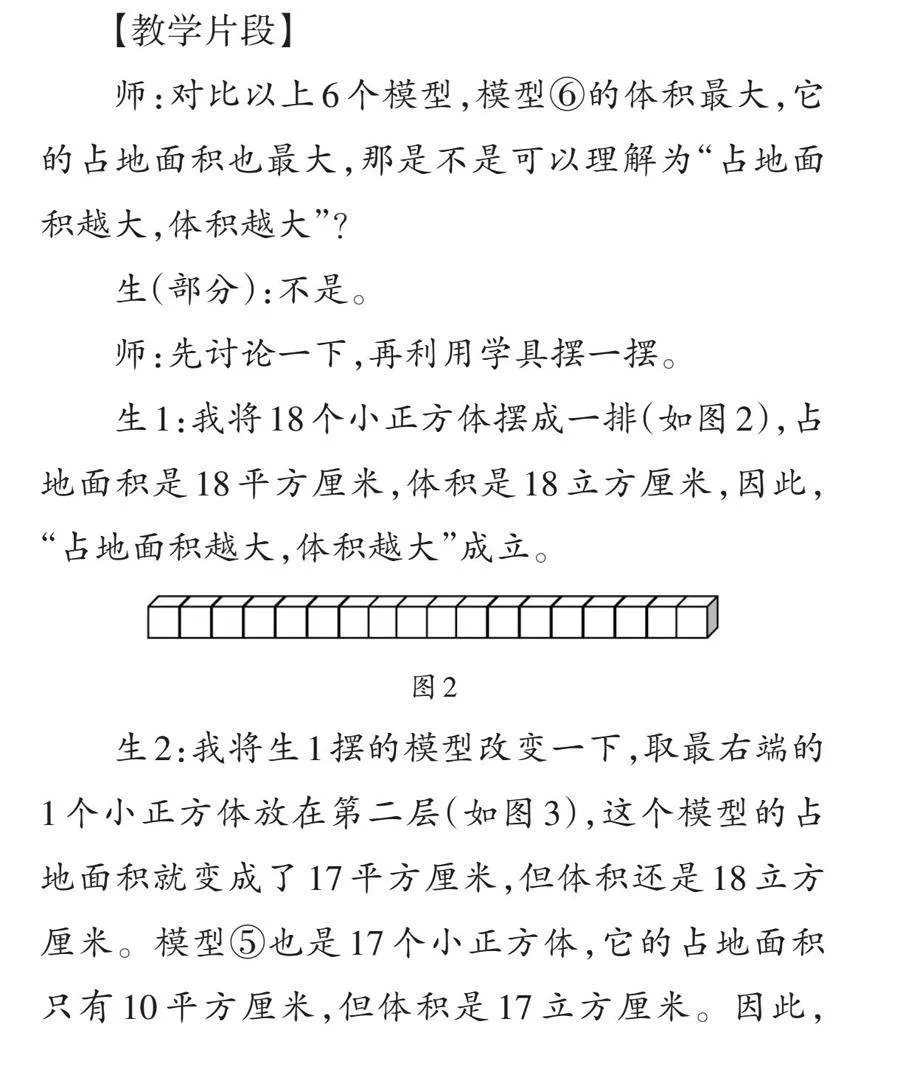

生1:我将18个小正方体摆成一排(如图2),占地面积是18平方厘米,体积是18立方厘米,因此,“占地面积越大,体积越大”成立。

生2:我将生1摆的模型改变一下,取最右端的1个小正方体放在第二层(如图3),这个模型的占地面积就变成了17平方厘米,但体积还是18立方厘米。模型⑤也是17个小正方体,它的占地面积只有10平方厘米,但体积是17立方厘米。因此,“占地面积越大,体积越大”不成立。

师:体积的大小由什么决定?

生3:由体积单位的个数决定。

……

在本次授课过程中,笔者设计了一个有争议的话题:占地面积越大,体积越大?由此引导学生思考、讨论和亲手拼摆,使学生得以从实际操作中理解体积的大小实际上与体积单位的数量密切相关。这一教学活动对培养学生的空间认知能力起到了积极作用。

三、再续前缘,促提升

第三次教学“体积和体积单位”恰逢“双减”政策与课程改革落实,笔者结合以往的教学经验,以培养学生的空间观念为核心目标,通过学习单引导学生亲自动手操作,探究“体积的大小由体积单位的个数决定”的知识本质。整个教学过程严格遵循在“做”中学和“教—学—评”一致性的教育理念,将“摆一摆”活动作为教学例题进行精心处理,以确保良好的教学效果。

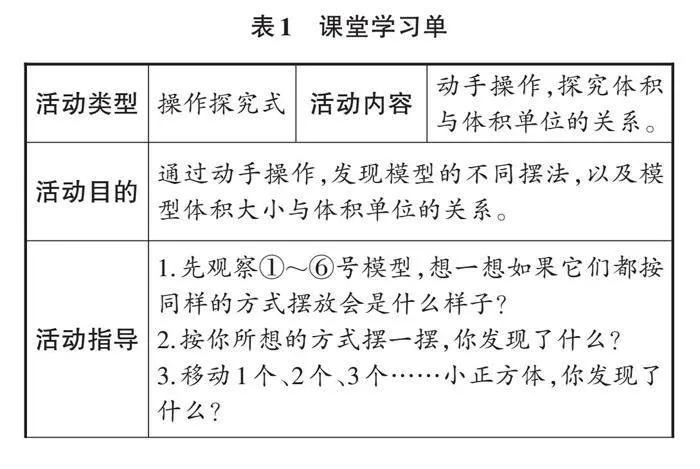

(一)以学习单为引,明确目标

在执教过程中,笔者精心设计了课堂学习单(见表1),旨在通过它有效提升学生的课堂参与度,同时鼓励学生自主探究。本次课堂学习单的设计以“问题导向”为核心驱动力,旨在引导学生通过观察、质疑、思考、实践四个环节,深入探索并发现知识的本质,从而进一步发展他们的空间观念和思维能力。

在学习单的明确指引下,学生通过思考与互动,亲手对既有模型进行重构,形成新的模型。这一过程实际上是学生在认知层面对原有模型“旧形态”的解构、对新模型“新形态”的建构,即“破”与“立”的辩证统一。在此过程中,学生不仅自主发现问题,还系统分析并成功解决问题。

在随后的巡视中,笔者细致观察学生的操作过程,耐心倾听他们的讨论,并持续思考“学生能否成功完成任务”“他们如何理解”“学生在空间观念构建中面临哪些困难”等关键问题。

(二)以动手操作为基,探寻本质

在“摆一摆”活动中,学生展现出了探究精神。他们先观察6个模型中小正方体的摆放方式,再对小正方体的数量进行确认,不仅解决了关于“占地面积是否与体积大小有关系”的疑问,还进一步探讨了“模型高度与体积大小之间是否成正相关”的问题,即“模型越高,体积是否越大”。为了解答这个问题,学生采取了一系列严谨且有序的操作步骤,包括想象、拼摆、辩论等,进行了深入的分析和验证。

1.拼摆思辨——探本质

动手摆一摆作为一种深受学生喜爱的学习方式,不仅能有效提升学生的空间想象力,而且能将学生的思考过程具象化(具象化是指把抽象的事物变得可视化、可感知),从而帮助学生达成学习目标。

【教学片段】

生1:我们组都让模型的占地面积是6平方厘米,然后看谁摆的层数高。

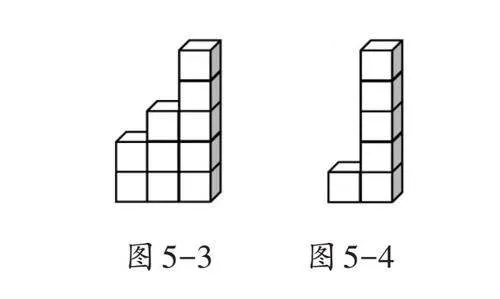

生2:我们组也是这样摆的(如图4),但是,应该是看谁摆的个数多。

师:为什么?

生3:图4中,两个模型的占地面积一样,层数一样,但是个数不同,左边的模型少了1个小正方体。

师:少了1个就能说明它体积小吗?

生4:能,少了1个小正方体说明它占的空间少。

师:“占的空间少”怎么表示?

生5:少了1个小正方体。

师:那么体积大小与什么有关?

生6:体积大小与小正方体的个数有关。

生7:体积大小与体积单位的个数有关。

在探究过程中,学生先设定了占地面积一定、层数一定的前提条件,将关注点聚焦于小正方体的个数。在关键节点上,笔者通过有针对性的问题,引导学生细致思考,进而对体积概念有更深刻的理解,并将体积的大小与体积单位的个数建立联系。同时,鼓励学生将想象的物体转化为具体的实物模型,并尝试用数学语言进行描述,这一做法不仅体现了在“做”中学的教育理念,而且为学生空间观念的形成提供了“抓手”。

2.知识迁移——悟本质

循着上述思考方法,学生进一步探讨“在高度一定的前提下,模型体积如何随着体积单位变化”的问题。这一过程旨在培养学生的逻辑推理能力、解决问题能力和空间观念。

【教学片段】

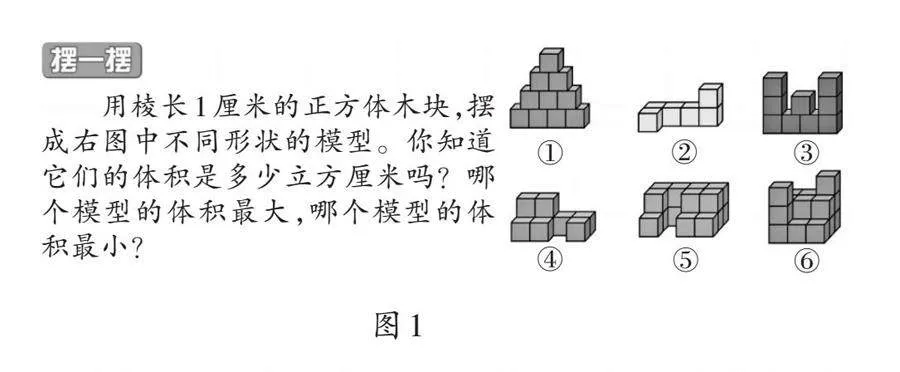

生8:我先这样摆(如图5-1),体积是14立方厘米;拿走1个小正方体后剩下13个,就变成了图5-2,体积是13立方厘米。

生9:高度保持不变,再拿走3个小正方体后剩下10个(如图5-3),体积是10立方厘米;接着拿走4个小正方体后剩下6个(如图5-4),体积是6立方厘米。

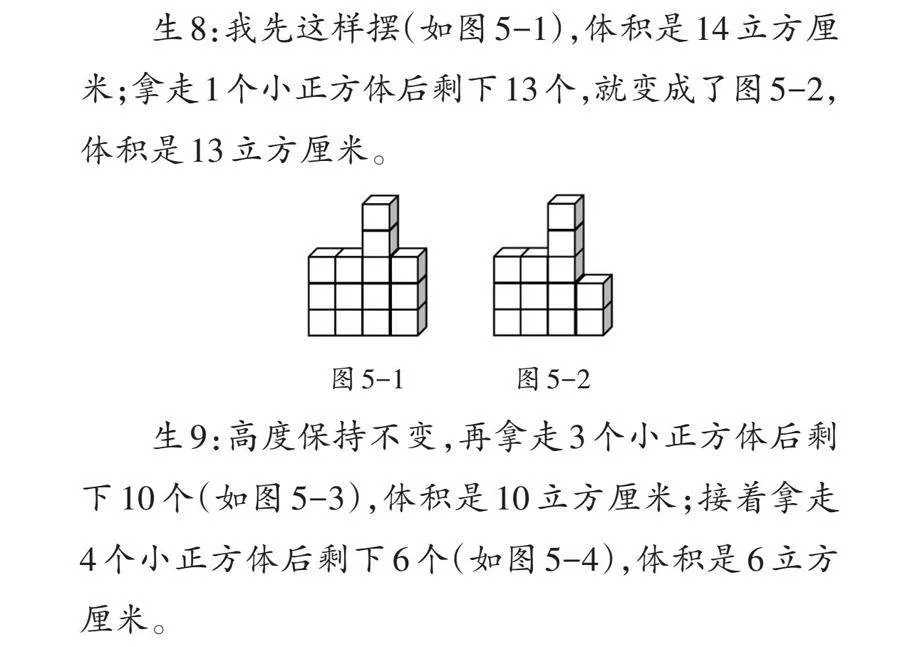

师:我把1个小正方体移动到顶上(如图5-5),这样它就比图5-4高了,体积是不是也比它大呢?

生10:不是,体积的大小是由体积单位的个数决定,不是由高度决定。

五年级学生的空间观念虽已初步形成,但尚显薄弱。为了有效掌握立体图形知识,需引导学生从不同角度看问题,采用多样化感知方式(如视觉、触觉、运动觉等)来深入理解和认识立体图形。这有助于学生逐步构建空间观念。

(三)以划分的水平层次为参照,进行评价

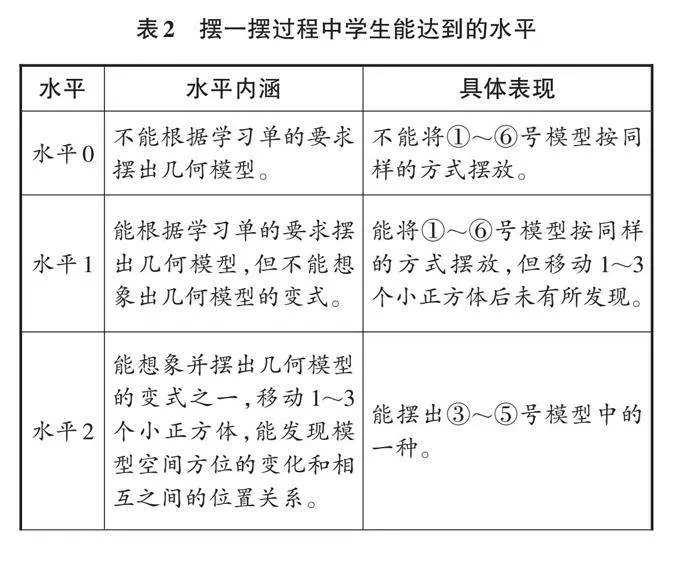

对学生“摆一摆”活动的评价,是看他们能否通过探究体积和体积单位的关系的过程形成空间观念。范希尔理论将学生的几何思维水平由低到高划分为层次0到层次4,即视觉水平、分析水平、非形式化演绎水平、形式化演绎水平、严密性水平。笔者根据《课程标准》中对空间观念的阐述,结合范希尔理论与学生的年龄特点,以及教学的实际情况,将摆一摆过程中学生所能达到的水平进行划分(见表2)。

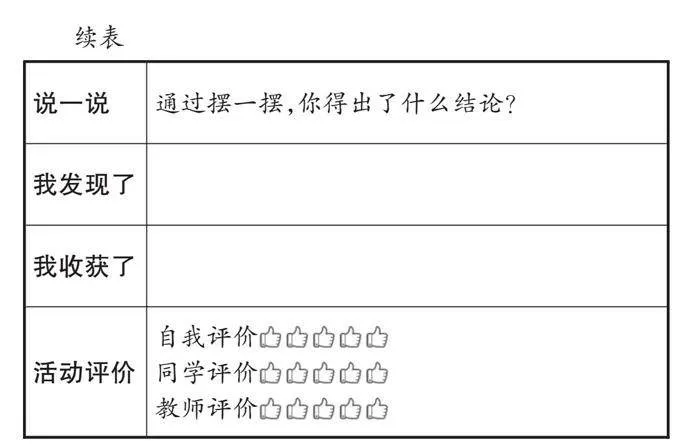

在教学活动实施过程中,“评价”是确保教学质量的关键一环。教师一旦发现教学活动中的不足,应立即调整教学策略。然而,仅调整教学策略是不够的,课后的深入反思同样重要。首先,笔者通过学习单来评估学生的参与程度和操作熟练度;其次,通过划分水平来准确掌握学生对物体体积和体积单位的理解程度;最后,对教学过程中的学习单进行剖析。此外,对于学生在自主活动过程中遇到的困惑,以及可能的解决方案,教师也需在课堂上进行实时思考与分析,以确保教学过程的全面性和有效性。

四、经验总结,促提升

(一)“教—学—评”一致性的内涵

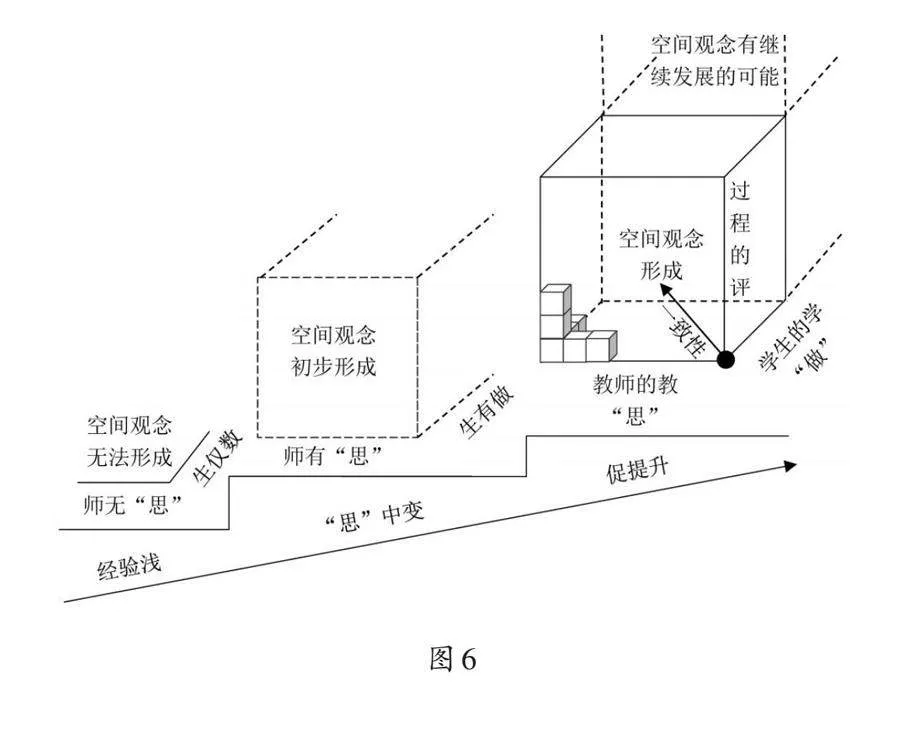

“教—学—评”一致性指的是在整个教学系统中,教师的教、学生的学,以及对学习情况的评价之间的协调配合程度较高。笔者结合教学经历,总结三个要点(如图6)。

其一,学生的成长与教师的悉心指导密不可分。在教学过程中,教师的教学方式、学生的学习方法、对学习情况的评价,都必须紧密围绕既定的教学目标展开。这是“教—学—评”一致性理念的核心所在,它强调教学目标的明确性和指导性。在上述教学案例中,这一理念具体体现为对学生空间观念的精心培养。

其二,“教—学—评”一致性的关键在于学习过程中的持续性评价。在课堂中,围绕学生达到什么水平、方法是否运用得当、离目标有多远,教师需要发挥“质量监测员”的作用,根据目标设计真实的评价任务,使用各种方法收集学生达成学习目标的证据,从而了解教与学的效度,为下一步的教学提供调整和改进的依据。

其三,教学活动的设计与实施是“教—学—评”一致性的保障,必须严谨、系统。通过精心策划、条理清晰、层次分明的教学活动,能够确保学生始终聚焦于既定目标,从而在有效理解和掌握数学知识的基础上进一步促进知识的迁移与应用。

教、学、评三者是相互作用、相辅相成的。教、学、评三位一体,循环反复,不断改善教与学,让学习真正发生,使学生的空间观念不断发展。

(二)总结经验,促成长

“教—学—评”一致性本质上是为了使教学精准而高效。以“摆一摆”活动作为思考的起点,笔者经历了从“经验不足、仅满足于完成任务”到“积极思考如何更有效地利用教材资源、以问题引导学生实践探究”的转变,达到了“拥有明确教学目标、设计完整教学过程”的成熟阶段。这一系列转变带动行为变迁,最终构建了“教—学—评”一致性的逻辑模型。

总之,为确保在教学中实现“教—学—评”一致性,教师需强化教、学、评三者之间的联系。在课前,教师应充分准备,根据课程标准、学生的具体情况及知识结构体系,精准设定教学目标,并据此开展具有针对性的教学活动;围绕既定目标,引导学生完成教学活动;分析学生的学习情况,对学生的学习情况进行评价。通过这一流程,确保教、学、评三者紧密融合,贯穿整个教学过程,从而有效提升教学效率,保障教学质量的稳步提升,培养学生的数学素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 徐慧娟.指向核心素养的小学数学教、学、评一体化的实施研究[J].试题与研究,2024(14):171-173.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3] 白常平,章勤琼.基于学习路径分析的“折线统计图”单元整体教学:如何帮助学生真正读懂统计图表[J].教学月刊小学版(数学),2023(11):54-57.

[4] 涂晓锋.教学评一致性的含义、实践困境与突围之策[J].教学月刊小学版(语文),2022(4):4-8.

(责编 李琪琦)