指向审美力的小学“玩学创”主题实践活动设计

2024-12-02李强

[摘 要]审美力是对美的认识、感受、鉴赏、评价的能力,是人适应未来生活的核心竞争力。学校立足新时代背景,以培育学生审美力为旨归,从物型空间建设、主题实践活动开发、校本特色课程体系建构三个维度展开实践研究,逐步完成美的学习时空构筑,形成“玩学创”实践路径,构建指向审美力培育的三级课程。

[关键词]审美力;玩学创;主题实践活动

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)35-0030-04

江苏太仓市港城小学(以下简称“学校”)位于太仓市港口开发区,是一所有着121年办学历史的百年老校。学校以“让每个扬帆娃拥有远航的方向和扬帆的力量”为办学理念,积极推进以体验、实践、探究、创意表达为旨归的物型空间建设,开展学科融合、实践探究的主题实践活动,探索审美指向的育人路径。在此背景下,学校“玩学创”空间建设、主题实践活动开发、育人目标的解构与再构取得显著成效。

一、指向审美力的小学“玩学创”主题实践活动的内涵解读

(一)新时代背景下的审美力

一是审美力的内涵诠释。美是什么?美是合乎规律性和目的性的统一,是真与善的和谐统一。具有审美力的人至少具备三个维度的能力。首先是“真”,包括两层含义,第一层含义指向知识层面,即知识、方法、经验等,是对客观世界规律的认识;第二层含义是过程,即学生在学习知识的过程中所表现出来的求真务实的态度、质疑批判的精神、开拓创新的意识。“真”反映的是学生对客观世界认知的过程。“善”可以表现为优良的行为习惯、学习习惯、道德品行,也可以理解为学生意识形态的自我建构,如阳光坚韧、关爱他人、与人为善等,还可以是学生高尚品格的核心表达,如家国情怀、世界眼光、明辨是非等。“善”是人与自我、人与他人、人与社会之间关系的写照,也是自我的修炼。

二是审美力育人目标的历史由来。党的十八大首次提出“立德树人是教育的根本任务”。立德树人就是要“明大德”,筑牢理想信念之基;要“守公德”,增强社会责任感;要“严私德”,严格约束自己的行为,做一个有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。自立校以来,学校始终秉承质量立校的原则,以培育“兴国、怀德、博识、广群”的学生为己任。在学校百年历史演变中,家国情怀的大爱,守正创新、孜孜不倦的追求,勇于拼搏、敢于创新的奋斗精神,平等友爱、和谐共处的处事原则,已然深深镌刻在“港城人”的基因中。

三是新时代背景下审美力目标的校本化解读。立足新的时代背景,学校从实际出发,面向未来育人的需要,对审美力的内涵进行解构与再构,最终形成了“3个板块,3个层级,27个核心要点”(如图1)。3个板块是“求真”“塑品”“向美”,分别指向学生的知识技能、思想品格、自我发展。如“求真”的第一层级是知识、方法、规律,第二层级是意识、思想方法、策略,第三层级是求真意识、科学态度、批判性思维。培养学生敢于批判、质疑、求异、创新的精神,是学校最美好的理想与追求。

(二)新课程背景下学校育人方式的创新实践

《义务教育课程方案(2022年版)》要求“原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”“强化学科实践”,即让学生将已有的个人经验与新的学习内容联系起来,在探究问题、表达结果、分享评估等学习活动中成长。主题实践活动是以国家课程内容为基础,以学校物型空间为支撑,以真实问题情境、学习任务为依托,引导学生借助一定的工具,综合运用知识解决问题的过程。“玩学创”则是儿童视角的设计。

“玩”是体验、感知、兴趣。皮亚杰认知发展理论将人的认知分为四个阶段,小学阶段的学生处于前运算阶段向具体运算阶段发展的重要时期。儿童对世界的认知以图式为主。“玩”可以丰富儿童对图式的认知,获得更为丰富的感性认知。脑科学研究也表明,非智力因素中学习动力对学生的学习非常重要,游戏性、趣味性、挑战性的设计可以让学生更加投入、更加持久地学习。

“学”是获取、习得、改造。杜威认为,一切真正的教育从经验中产生。学生的学习并非传统意义上的认识、理解、记忆、训练,而是一个积极主动的知识建构过程,是学生个人经验在与外部世界相互作用的过程。如学生积极主动运用自己所学的知识、技能、经验对世界进行改造,在改造的过程中形成新的认识、新的经验。

“创”是“学”的高级阶段。“创”指向输出,是指学生完成对自我经验再造后的表达,如解决真实情境中的一个问题、进行一场小报告或完成一个小作品等。“创”的提出也符合新课程背景下核心素养育人目标的要求。学生的素养学习机制表明,实践创新活动对发展学生的素养发挥着重要作用。

二、指向审美力的小学“玩学创”主题实践活动的校本实践

学校依托指向审美力的物型空间建设、主题实践活动开发、实践育人路径探索,积极推进指向审美力的小学“玩学创”主题实践活动的校本实践。

(一)物型空间建设

物型课程理论注重环境育人的价值,认为“教育是基于物质、超越物质的人和人精神与灵魂的再造”。物型课程重在以物育人、以物化人,认为“物”是意境,是学校办学理念、办学追求的综合体现。物型空间建设首要是“美”,其次是“实”,最后是“活”。

1.构筑美的学习时空

心理学家华生认为环境对人的成长发展有重要影响。基于此,学校为学生创造了适于感知、体验、实践、创作的学习空间,打造美育浸润式校园。一是打造美的校园,让美看得见。如在校园中设计一处一景,春日,学生可以在樱花长廊下漫步;夏日,学生可以在竹沁园中嬉戏;秋日,学生可以在大道上捡拾落叶;冬日,学生可以在中式庭院中沐浴阳光,让学生感受四季的美。二是挖掘校园的美育价值,让学生在体验中感知美。审美力的培育不能仅停留在感知中,还应该在实践中丰满。如在学校农场开辟一个小角,种上粉黛乱子草,待到花开,这里便会成为学生拍照打卡、写生绘画的热门地点。三是构筑和谐共生的交互环境。面向学生的全面发展,美不能窄化为艺术教育、环境感知等,社会之美也是审美教育的重要组成部分。对此,学校借助晨会、班会等搭建师生交流的平台,通过模范评比、宣传报道等方式为学生明方向、树标杆,加强家校政社协同育人,为学生创造安全、互动、友爱、共进的成长环境。

2.打造学科实践平台

齐齐哈尔工程学院曹勇安教授指出,学校是校长、教师、学生在人化的环境下互动化人的场所,“人化”与“化人”的过程就是课程。国家课程是面向在校学生的基础性课程,是国家意志的集中体现。学校致力于探索国家课程校本化、优质化实施,开发实践育人的平台。

一是建设指向数学学科素养培育的学生数学实验室。著名数学家波利亚指出,数学既可以是欧几里得式的科学、严谨,也可以是实验一样的实践科学,是一种合情的、非完全归纳的科学。数学实验可以让学生像数学家那样思考,经历发现问题、实践探索、解决问题的过程,在实践中建构数学知识。学校实验室建设需从信息技术支持、学习工具开发、学习时空建设、数学文化呈现四个维度展开,从而有力支撑学生的数学学习活动。

二是建设指向学生科学素养培育的未来农场。在未来农场,花卉、作物、土壤、昆虫等都是学生科学探究的资源。以板块化推进未来农场的建设,设置潮汐式育秧区、太仓院子、鱼菜共生系统、恩钿月季课程中心、美育角等,为学生进行科学探究、综合性学习提供有力支撑。

三是建设指向学生艺术素养的德宝玩具实践室。艺术是培育学生审美力的重要载体,学校以美育人,在艺术创造中培养学生的审美力。德宝玩具实践室由校内实践室、校外实践室、陶艺教室三个部分组成,为全校学生的美术、劳动学科实践提供有力支撑。

四是开发培育学生技术思维的智创机器人实践室。技术是学生解决实际问题、适应未来生活的重要能力。智创机器人实践室的开发指向学生动手能力、实践能力、创新想象能力的培育,由乐高搭建、编程教室、机器人实践、VR教室四个部分组成。

(二)校本化实践

1.设计指向审美力的主题实践活动

主题实践活动属于综合与实践领域,是学生围绕某一主题而开展的实践性学习活动,具有实践性、综合性等特征。主题实践活动的目标需从单一性转向关联性,即从低阶的知识目标走向高阶的能力目标;内容需从碎片性走向整合性,为学生提供结构化、整合性的内容场景。基于国家课程,学校根据校本化、优质化实施的需要,设计学科类主题实践活动、综合性主题实践活动、特色类主题实践活动。

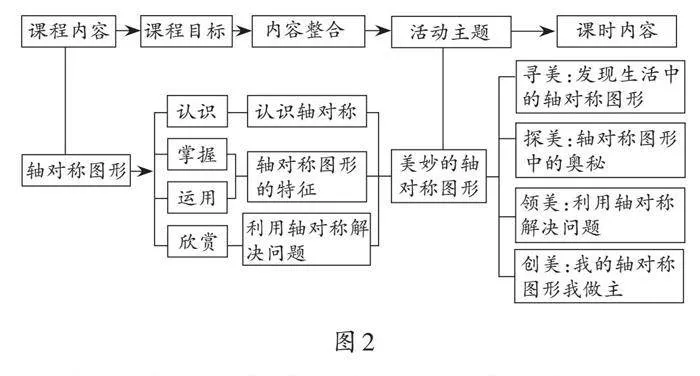

学科类主题实践活动是基于某一学科知识需要而设计的。课程内容源自国家课程,课程目标及设计遵循国家课程要求,是基于国家课程育人目标的解构与再构。以苏教版教材三年级下册“认识轴对称图形”单元为例,轴对称是图形运动的重要组成部分,轴对称图形广泛存在于现实生活中,对称美学是中式美学的灵魂;轴对称图形的认识既是基于现实世界的抽象,又是对现实世界的表达。学校通过对课程内容的解构与再构,设计“美妙的轴对称图形”主题实践活动,提出核心任务“探秘轴对称图形之美”,让学生经历一场“寻美、探美、领美、创美”的学习活动,既培养学生的审美力,又培养学生的数学核心素养(如图2)。

综合性主题实践活动是为了贴近学生生活而开发的活动。主题设计高度凝练,内容设计高度整合,环节设计遵循对美的感知、认识、理解和表达的规律,活动实施以学生为主体,活动评价注重表现性、增值性、发展性。例如,设计春、夏、秋、冬四季主题实践活动的原因,正是发现学生离现实世界越来越远,对世界感知越来越弱,进而在文本理解、艺术表达、价值体认等方面越来越吃力。为此,学校以“春之美”为主题设计实践活动,整合语数英体美综等学科课程内容,开发了“寻春”“感春”“诵春”“研春”“吃春””等系列实践活动(如图3)。

特色类主题实践活动的设计通常以问题或问题链为驱动。根据解决真实问题的需要,围绕某一问题进行任务设计、活动设计、工具开发等,最终师生合力,综合运用知识解决实际问题。以未来农场“鱼菜”共生主题实践活动开发为例,师生围绕“如何在未来农场建立一个循环生态系统”这一核心问题,聚焦光电系统、水质净化、养分供给、水培技术等维度开展学习,进而解决实际问题(如图4)。

三类主题实践活动以培育学生的审美力为核心,遵循核心逻辑,让学生感受各种各样的美,在“感美、立美、创美”中成长。在学科类主题实践活动中注重学科之美的培育,如在语文中感受语言之美、意境之美、形象之美、韵律之美等美,在数学中感受简洁、丰富、理性等美。在综合性主题实践活动中让学生感知自然之美、生活之美、技术之美,经历感知、体验、发现、理解、表达、创造的过程,让学生的审美力自然生长。在特色类主题实践活动中让学生通过解决问题感受创造美的乐趣,激发学生热爱生活、追求美、创造美的热情。

2.构建培育学生审美力的实践路径

马克思认为,人也按照美的规律来塑造物体。这为审美教育奠定了理论基础。美的教育要遵循美的规律,四川省社会科学院研究员查有梁提出了“审美—立美”教育模式,勾勒了审美教育的基本轮廓;美育心理学学科创建者刘兆吉、张念宏等明确美的教育要遵循“感受美、鉴赏美和创造美的基本规律”;张玉则进一步指出美的教育必须转向实践,即让学生在美的实践中培养审美力。可见培育学生的审美力需要遵循“感知、认识、鉴赏、表达”四个原则,重在实践。

以“π的奥秘”学习为例。圆是图形与几何世界的重要成员,被古希腊数学家毕达哥拉斯称为“一切平面图形中最美的图形”。π是圆的周长与直径的比值,是一个无限不循环小数。π之美在于它本身,如形之美、音之美、建筑美等,更在于它的应用价值。鉴于此,学校设计“π的奥秘”主题实践活动,先通过读π、听π、玩π等活动激发学生的兴趣,让学生初步感知π之美;然后开启π之奥秘学习旅程,让学生通过资料阅读、学习分享等活动,感受智慧的光芒,感受古今数学家求真、创新的精神;接着组织学生开展数学实验,探秘圆周率,让学生像数学家一样经历π的发现过程,在实践中感受理性之美;最后安排数学任务“π之美”创编活动,让学生在画圆、分圆、创圆中进一步感受π的美。整体设计遵循对美的感知、美的探索、美的表达、美的创作的发展规律,逐步帮助学生感知π的美。

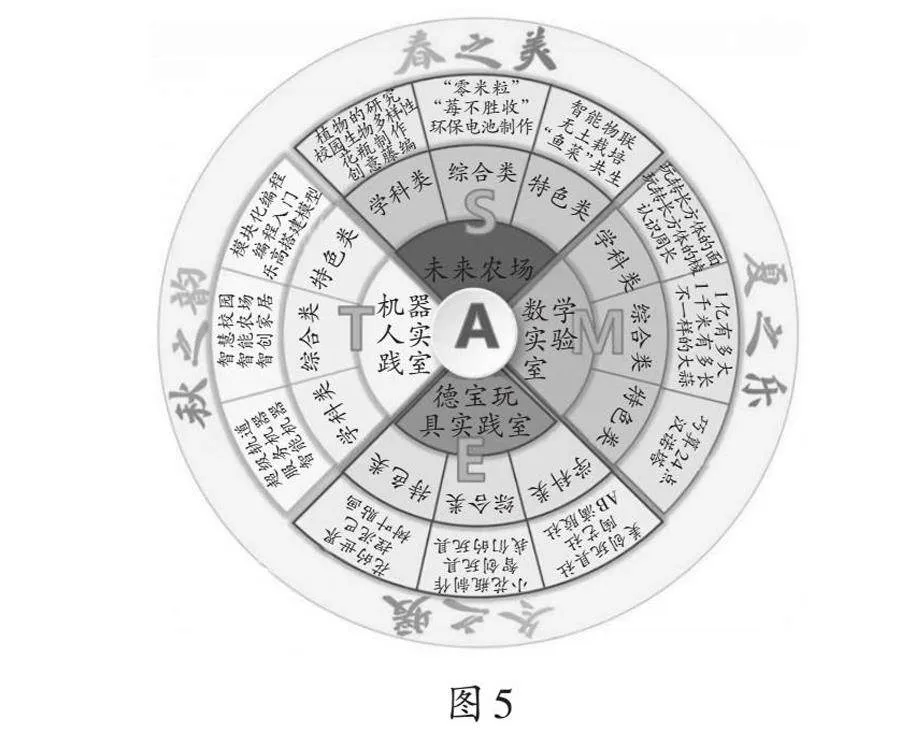

3.构建指向审美力的小学“玩学创”主题实践活动图谱

学校构建指向审美力的主题实践活动图谱分为四个板块,每个板块包含三个方面(如图5)。如未来农场主题实践活动整体设计分为学科类、综合类、特色类主题实践活动,每个板块又有不同的小主题实践活动。在整体设计时,学校同时以“四季之美”大主题统领。以“冬之暖”主题实践活动设计为例,冬天是寒冷的季节,草木凋零、蛰虫伏藏、万物休止,但在具有审美力的人的眼里却是另外一番景色——冬天是温暖的,家人团聚,其乐融融;冬天是美丽的,如老舍笔下《济南的冬》;冬天是充满希望的,动植物们静悄悄地为新的一年积蓄力量。基于以上思考,学校开发了春节、回家路、美食中的数学、量身定制等主题实践活动,让学生在感知、实践、表达中发现美、鉴赏美、创造美。

学校依托课题引领、物型空间建设、课程开发、育人实践,积极探索新课程理念下育人的新路径,取得了一定的成果,在区域内获得了广泛好评。未来,学校将继续探索指向审美力的培育方法,深化实践育人策略,为学生的全面发展而努力。

(责编 吴美玲)