“三会”素养立意下学生探究力测评工具的设计和运演

2024-12-02李友中

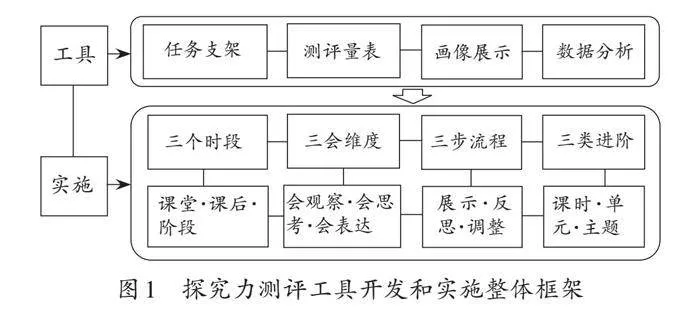

[摘 要]文章以“教—学—评”一致性理念为指导,通过探究力测评工具——“任务支架的重组”“测评量表的开发”“画像展示的设计”“数据分析的应用 ”的设计和应用,建立表现性评价的机制创新路径,精准刻画学生“真探究”的新画像,实现课程资源的增值和课堂样态的更新,促进“三会”素养的有效落地。

[关键词]探究力;测评工具;设计;应用

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)35-0020-04

《义务教育课程方案与课程标准(2022年版)》和《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,强化学科实践,让学生“像学科专家一样行动和思考”,倡导“真探究”,让学生的学习方式得到进一步优化。为更好地促进教与学,培养学生“真探究”的能力,笔者遵循“教—学—评”一致性的理念,构建探究、测评、展示、诊断相关联的四个测评工具开发系统(如图1),规划对应的实施策略与路径,组成一个完整的探究力表现性评价测评体系。

一、任务支架的重组:“三时段”融合设计

教师应为学生创设真实的问题情境,以“教—学—评”一致性为结构、单元整体为设计逻辑,同时兼顾学生数学学习的全过程,在课堂学习、课后作业及阶段练习三个时段循环进行。

(一)任务设计的“三时段”融合结构

“真探究”教学以“教—学—评”一致性的学习任务为驱动,将教师的“教”外化为“探究情境(学材)”,将学生的“学”外化为“我的认识和解释(学答)”,将课堂探究力表现性评价转化为“我的探究力水平(学评)”,开发探究学习单。其中,探究任务的设计须有明确的探究力测评点指向——“我的认识和解释”是学生的答题区域,“我的探究力水平”是对学生完成情况的等级评价,反映学生能力水平的差异性,分为A(水平4)、B(水平3)、C(水平2)、D(水平1)四个层级。

(二)任务设计的“三时段”阵地

1.课堂阵地:探究数学的关键问题

课堂阵地是教师搭建情境支架并精心设计学习任务,让学生跟随任务自主探究问题,使其探究能力得以发展的场域。如“认识一位小数”的新课学习任务设计见表1。

借助“数”的支架,学生在任务1和任务2的驱动下体会了计数单位的重要性,并初步感受到小数和整数之间相邻计数单位满十进一的一致性,进一步理解了一位小数的含义。

2.课后阵地:构建数学知识结构

课后阵地是在一个主题学习结束后,教师设计练习让学生进行再认识、形成知识结构的场域。如小数、分数乘法的再认识练习设计(见表2)。

在本案例的练习中,学生通过计数单位感悟小数、分数乘法与整数乘法算理的一致性,并由此类推小数、分数乘法的四则运算,为后续理解乘法的运算本质,即计数单位的累加打下基础。

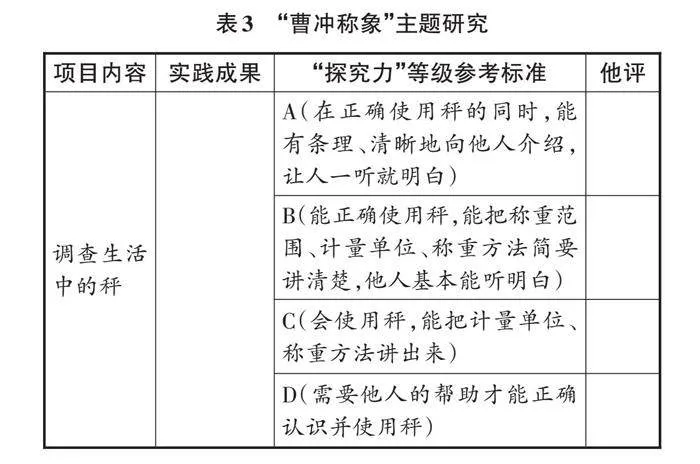

3.阶段阵地:进行数学主题研究

在学生的学习进入一个阶段后,教师可针对具体主题给学生设计综合实践活动,将多个课时的内容学习设计成长程学习任务。如“曹冲称象”的主题研究(见表3)。

“曹冲称象”的主题研究具体目标是让学生能使用秤且会介绍秤的使用方法,考查的数学素养主要是数学眼光(量感——可测属性及轻重属性),及数学语言(模型意识——称重原理与方法)。

二、测评量表的开发:“三会”维度设计

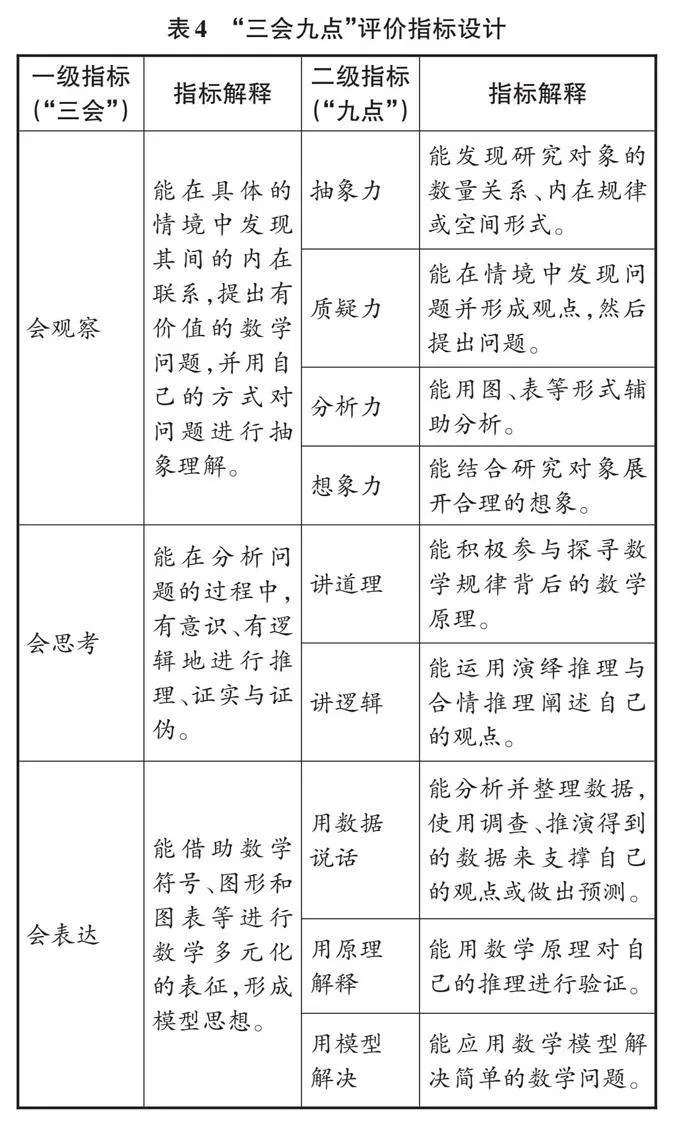

(一)“三会九点”评价指标设计

教育评价的指标体系,既是评价工作的基础,也是评价工作的核心。量表设计以“三会”为核,统领学生数学“探究力”的测评方向,检测学生在数学探究过程中的观察力、思考力和表达力;以“九点”为具,即从观察中提取抽象力、质疑力、分析力、想象力“四力”测评点(作为数学眼光素养),从思考中提取讲道理、讲逻辑“二讲”测评点(作为数学思维素养),从表达中提取用数据说话、用原理解释、用模型解决“三用”测评点(作为数学语言素养)。将“四力”“二讲”“三用”九个探究能力指标作为数学“三会”素养课堂过程性监控可操作的着力点,既方便学生进行自我反思,又方便教师进行教学反馈。“三会九点”评价指标设计见表4。

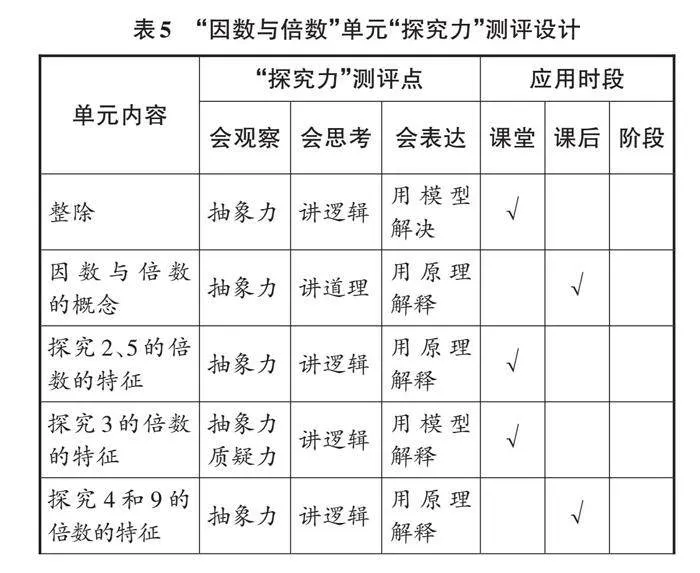

(二)指标设计的“单元整体”逻辑

学业质量要求是按内容领域来划分的,而课程学习是按教材分册编排的(每一册都有单元课时)。教师可以单元课时为整体设计监控,将零散细碎的测评点紧密联系和统整起来,不断优化,使“教—学—评”一致性的路线更加明晰通畅。如“因数与倍数”单元“探究力”测评设计见表5。

三、画像展示的设计:“三流程”有序刻画

画像展示是利用课堂或课后服务时间进行“三流程”刻画(如图2),全程跟踪诊断调整,形成主题档案袋,为学生期末评价提供充分的依据。

(一)每日画像重“点”评:今日最佳辩手

“探究力”测评的关键载体是学生有经历独立思考后的探究成果,而探究完成的效度则需要给学生提供一个自我评价的标准。这个标准可以是学生在交流互动、质疑或证实的过程中逐渐明晰的观点,可以是智慧碰撞的结晶,也可以是促使学生进行自我反思、自我评价的平台。如“今日最佳辩手”的评比就是帮助学生搭建的一个自评平台。

(二)每周画像重“面”评:我是小数学家

每周开展一次“我是小数学家”评比活动,谁先提出或谁的方法最完善,就以谁的名字命名数学原理、数学问题等。这样的活动不仅能提高学生表征、概述、抽象等能力,还能发展学生的抽象思维和数学眼光。“我是小数学家”活动见证了学生在学导课堂语境下自主探索、合作交流、质疑批判的数学学习过程。随着活动的开展,越来越多的数学“理论”涌现出来,如鸽巢问题或抽屉原理可以叫“×××原理”,植树问题可以叫“×××植树原理”……

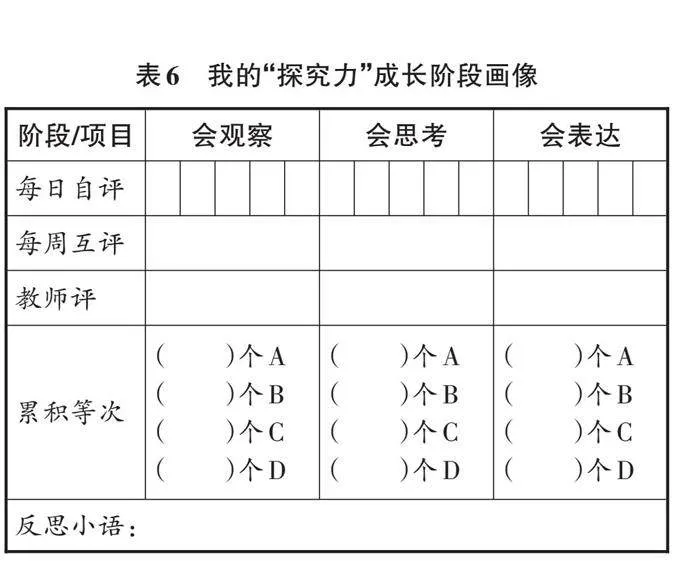

(三)阶段画像重“体”评 :我是探究小达人

阶段画像是日评、周评后的阶段性评价,是在自评、互评和教师评三者积累性基础上的综合考量,是学生进行反思的重要途径,也是教师教学诊断的重要依据(见表6)。

四、数据分析的应用:“三类别”进阶报告

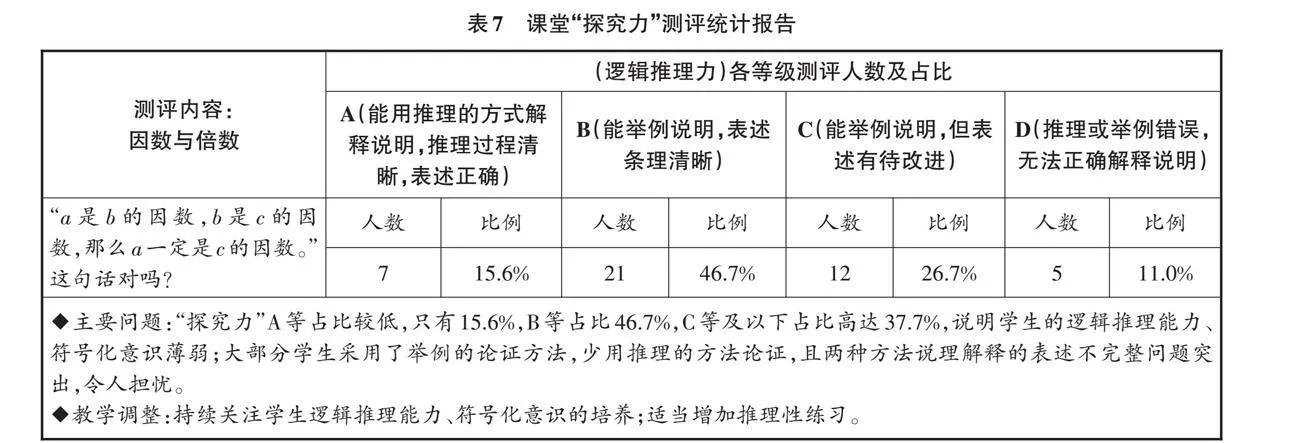

数据分析以学生的过程性评价和阶段性评价为依据,形成学生个体及全体“三会”素养评价分析报告,对学生的“探究力”做出整体的评估,发现共性和规律,为教学做出诊断,并提出教学意见和改进建议。数据分析报告一般有课时报告、单元报告和主题报告三类,目标和功能各不相同。

(一)课时报告:分析“探究力”的达成情况

课时教学目标不同,“探究力”的侧重点也不同。此时教师可以针对如“三会九点”中的某一个“探究力”测评点进行水平层次的数据统计(见表7),分析课堂中全体学生(45人)具体数学“探究力”的达成情况,为课时教学做出反馈。

(二)单元报告:反馈能力结构的共性问题

教师通过问卷调查、访谈、学生自我评价等方式收集学生对单元学习的感受、困难等,并针对其中掌握较差、有针对性和典型性的情境问题进行数据分析,从而评估学生学习成效、诊断教学问题,改进教学策略。

(三)主题报告:评估主题领域的阶段水平

主题学习质量分析是对该主题的学习过程和学习成果进行深入的研究和评估,以了解学生的整体水平和个体差异,找出影响学生“探究力”成长的各种因素,如教学内容、方法和学生学习习惯等。

综上所述,学生“探究力”测评工具的开发以及评价机制的有效运行,以素养立意,以真探究为追求,以表现性评价为记录,完成数据的收集和积累,引入定性分析和定量统计相结合的思路,能为准确评估刻画学生数学“探究力”水平状态提供有力的帮助。通过学生自评、组内互评、阶段展评等多主体的评价刺激,能促使学生学会通过对比自己的画像和他人的画像不断调整自己的状态,发挥表现性评价的正效应,同时使学生的探究意识和能力得以增长,使“教—学—评”一致性的执行效能得以增值,以评促教、以评促学成为现实。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 崔允漷,张紫红,郭洪瑞.溯源与解读:学科实践即学习方式变革的新方向[J].教育研究,2021,42(12):55-63.

[2] 邱均平,王碧云,汤建民.教育评价学:理论·方法·实践[M].北京:科学出版社,2016.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 斯苗儿.小学数学综合评价指南[M].杭州:浙江教育出版社,2023.

【本文系2023年浙江省教育科学规划“小学生综合评价改革专项”课题“真探新画像:三会素养立意下学生数学探究力测评工具开发和实施”(立项编号:2023ZG013)研究成果。】

(责编 吴美玲)