小学数学单元项目学习的课堂重构与探索

2024-12-02朱红娟

[摘 要]以“比的认识”单元为例,对比分析了现行教材单元与项目学习单元在学习内容、目标、方式、评价及成果等方面的差异。结合项目学习理念与单元整体教学理念,对传统单元课堂进行重构,突显了项目学习在实施新课程理念、提升学科核心素养、培养心智自由学习者方面的显著优势。

[关键词]项目学习;课堂重构;核心素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)35-0015-05

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出:综合与实践领域的教学活动,以解决实际问题为重点,以跨学科主题学习为主,以真实问题为载体,适当采取主题活动或项目学习的方式呈现。项目学习被认为是素养时代最为重要的一种学习方式,下面以现行人教版教材六年级上册“比”单元为例,探讨如何将项目学习理念与单元整体设计相结合,对传统单元教学进行重构,以实现新理念在日常课堂教学中的落实。

一、学习内容重整:从“知识逻辑”到“问题驱动”

通过优化内容和结构,项目学习能够保持原单元教学的整体性与系统性,强调知识间的内在联系,使教学内容更贴近学生生活。

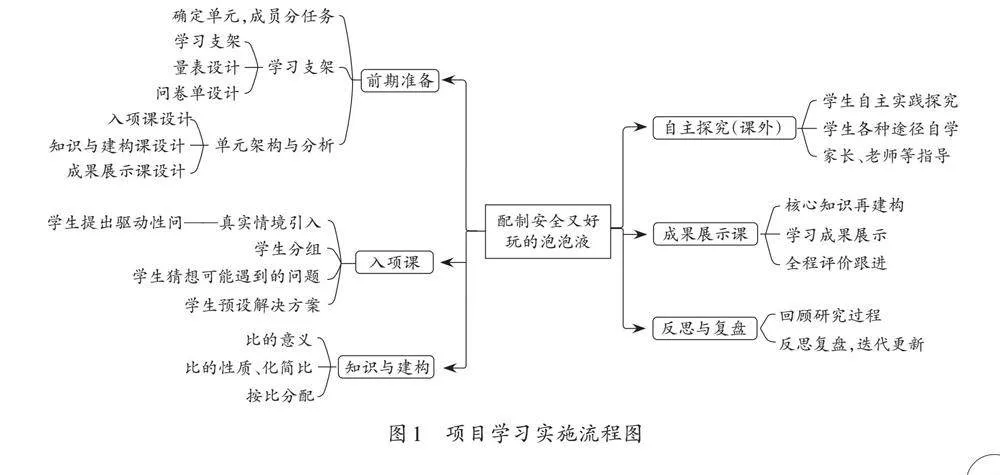

现行教材以知识发展为主线,凸显逻辑结构,安排4课时,涉及比的意义、比的性质、比的应用及练习。将现行教材按知识逻辑编排的“比”单元重构为以真实问题驱动的“配制安全又好玩的泡泡液”项目学习内容(如图1)。在不增加课时的前提下,将“比的意义”作为知识建构课,安排在第一课时,旨在通过对“比的意义”的深度教学,揭示比的度量本质,深化学生对“比”概念的理解。第二课时为“入项课”,教学“比的基本性质”,并提出“配制安全又好玩的泡泡液”这一项目的驱动性问题,同时给学生分组。在“入项课”与“成果展示课”之间,设置课外探究与实践环节,学生通过独立思考和小组合作等方式进行自主探究。第三、四课时为项目的交流展示环节,旨在促进学生优化泡泡液配比清单,解决生活中的实际问题,同时发展学生的运算能力和抽象能力,培养学生的语言表达和批判性思维,以及欣赏与反思的能力。内容的重组使学习更具趣味性和挑战性,丰富了学习的意义和价值。

对比分析两种单元内容架构(如图2)后发现,现行教材以习得知识为线索,项目学习则以学生能力形成为核心,提供充足的探究时间和空间,让学生提出问题、自主探究、解决问题、自我反思、形成成果。学生在问题解决过程中感受到数学知识学习的迫切性,理解数学知识的价值及其与其他学科的关联,从而实现“四能”的落实。

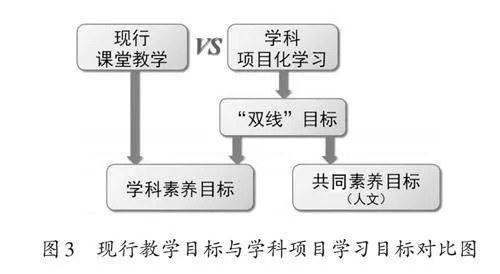

二、学习目标升级:从“学科素养”到“双线素养”

现行教学目标更关注核心知识的学习和落地,以及学科素养的发展。而学科项目学习的目标不仅关注本学科核心知识和素养的发展,还重视共通素养目标的达成,指向“培养新时代创新人才”的终极目标(如图3)。

“配制安全又好玩的泡泡液”项目学习

【学科素养目标】

1.理解比的含义和性质,会化简比。会运用按比分配的知识解决问题,形成解决问题的能力。

2.经历按比分配问题解决的过程,养成审题和反思的习惯。

3.发展运算能力和模型意识。

【共同素养目标】

1.提出问题能力:在真实生活情境中发现并提出驱动性问题,形成辩证思维和发现问题的能力。

2.解决问题能力:通过搜索、查阅资料了解安全泡泡液的制作材料与方法,运用数学分析和计算调整配方,提升解决问题的能力。

3.沟通交流能力:清晰描述制作过程及数据,能在交流中接受他人观点。

4.批判性思维:基于实践验证、证据表述和及时评价,对设计方案和学习过程进行反思与调整。

5.创新能力:探索安全无害且能吹出多、大、牢固泡泡液的配方,树立健康生活理念,增强环保意识、使命感和责任感。

可见,两者的目标价值与立意存在显著差异。古语有云:“取法乎上!”目标决定了学习的成效与高度。项目学习中的共同素养目标在学习过程中得以体现,直接指向“5C”素养的落实。

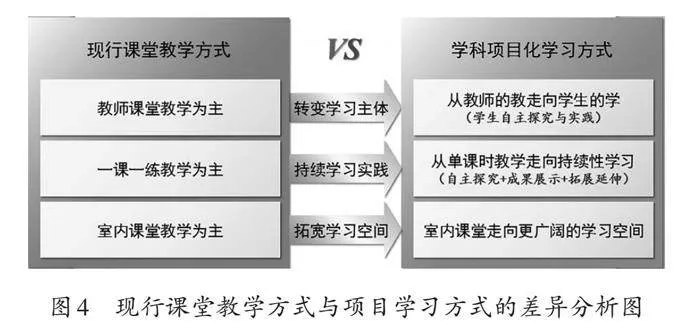

三、学习方式转变:从“常规封闭”到“不限时空”

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出要让学生“主动尝试从日常生活、自然现象或科学情境中发现和提出有意义的数学问题”和“勇于探索一些开放性的、非常规的实际问题与数学问题”。项目学习(如图4)能够利用开放性、非常规的问题鼓励学生积极尝试、创造性地解决,鼓励学生独立思考,并适时合作交流。

(一)转变学习主体:从教师的教走向学生自主学习

项目学习的终极目标是培养学生成为心智自由的终身学习者,颠覆了传统以教师为中心的教学模式,使学生成为学习的真正主体。

爱因斯坦曾说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”在项目学习中,学生被置于真实的生活场景中,提出问题,并通过讨论和辩论来聚焦关键问题是主动和自发的。

例如,在观看公园里儿童玩泡泡的视频后,教师引导学生提出“如何自制安全的泡泡液”“安全泡泡液的成分配比是什么”“应设计什么样的容器盛放泡泡液”等问题。这些问题最终指向核心问题——如何配制安全又好玩的泡泡液。这样的课堂活动激发了学生的探究兴趣,培养了他们的问题意识,并驱动他们积极寻求解决方案。

(二)延伸学习深度:从单课时教学走向持续性学习

在“配制安全又好玩的泡泡液”项目中,学生进行课外自主探究和知识建构需持续两周,包括寻找材料、设计学习支架、调整配方、记录过程,并制作海报或PPT进行展示。成果公开展示包括小组汇报、现场评价、知识再建构、泡泡液配制、特殊泡泡秀和项目总结等环节,实现了长程学习。

项目学习不仅标志着一个阶段的结束,也预示着新学习阶段的开始。学生在项目中遇到的问题往往需要后续深入探究,这种不受时空限制的学习状态促进了持续学习。“配制安全又好玩的泡泡液”项目结束后,学生进行义卖活动,提升社会责任感;设计摊位涉及美术知识,定价涉及百分数知识,设计容器涉及圆柱体积知识,这些都激发了学生的自学欲望。

学生还运用从项目学习中获得的经验来探索新问题,如调配奶茶、煮米饭等,实现了知识的多情境迁移。项目学习中产生的新问题,如泡泡液颜色和稳定性,或泡泡的物理性质,也能引导学生进行跨学科学习。项目学习是一个不断探究、无限学习的过程,能使学生成为主动的学习者和心智自由者。

(三)拓宽学习空间:从室内课堂走向更广阔的空间

传统课堂学习通常在教室完成,教师站立授课,学生坐着听讲,长此以往,学生思维和视野易受限制。学科项目学习则提供了空间转换的可能性,将学习延伸至室外乃至更广阔的领域。

在“配制安全又好玩的泡泡液”项目学习中,学生走出教室,在家、操场、广场等地进行探索(如图5)。空间的扩展极大激发了学生的学习热情,显著提升了学习成效。

尽管传统课堂也注重学生的自主探究,但往往时间受限,且探究通常在强暗示的学习单指引下浅尝辄止。相比之下,项目学习中的自主探究是整个学习过程的核心,学生在此过程中进行知识的再建构和建立知识间的联系,并通过小组合作解决遇到的问题。这一过程实时培养了学生的合作和自主学习能力。

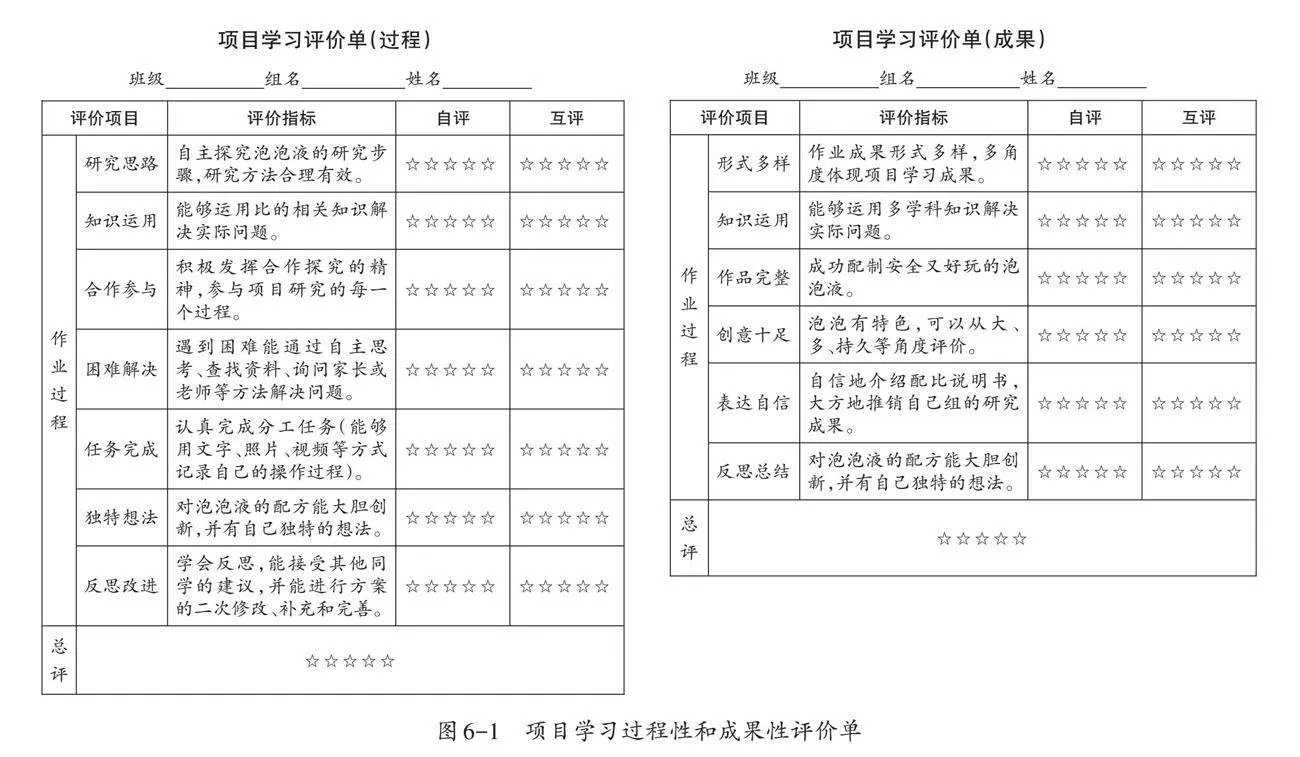

四、学习评价多维:从“单一纸笔”到“全程多维”

当下的学习评价通常依赖于纸笔作业和试题,学生处于被动接受评估的状态。项目学习则采用了一种不同的方法,它从“双线”素养目标出发,先设定评估方式,再规划教学活动,形成以评价为驱动的学习模式。这种模式强调评价与学习目标的一致性,遵循“目标—实践—成果—评价”的流程。评价量规不仅作为评价标准,也指引学习方向和目标,并能作为调整和完善学习的工具。在项目学习的探究过程中,每个活动都明确对应评价标准。学生在项目开始前制定评价细则,依据这些细则进行探究学习,再通过评价量规来分析个人或小组的优点与不足,并据此总结经验,调整后续研究策略。

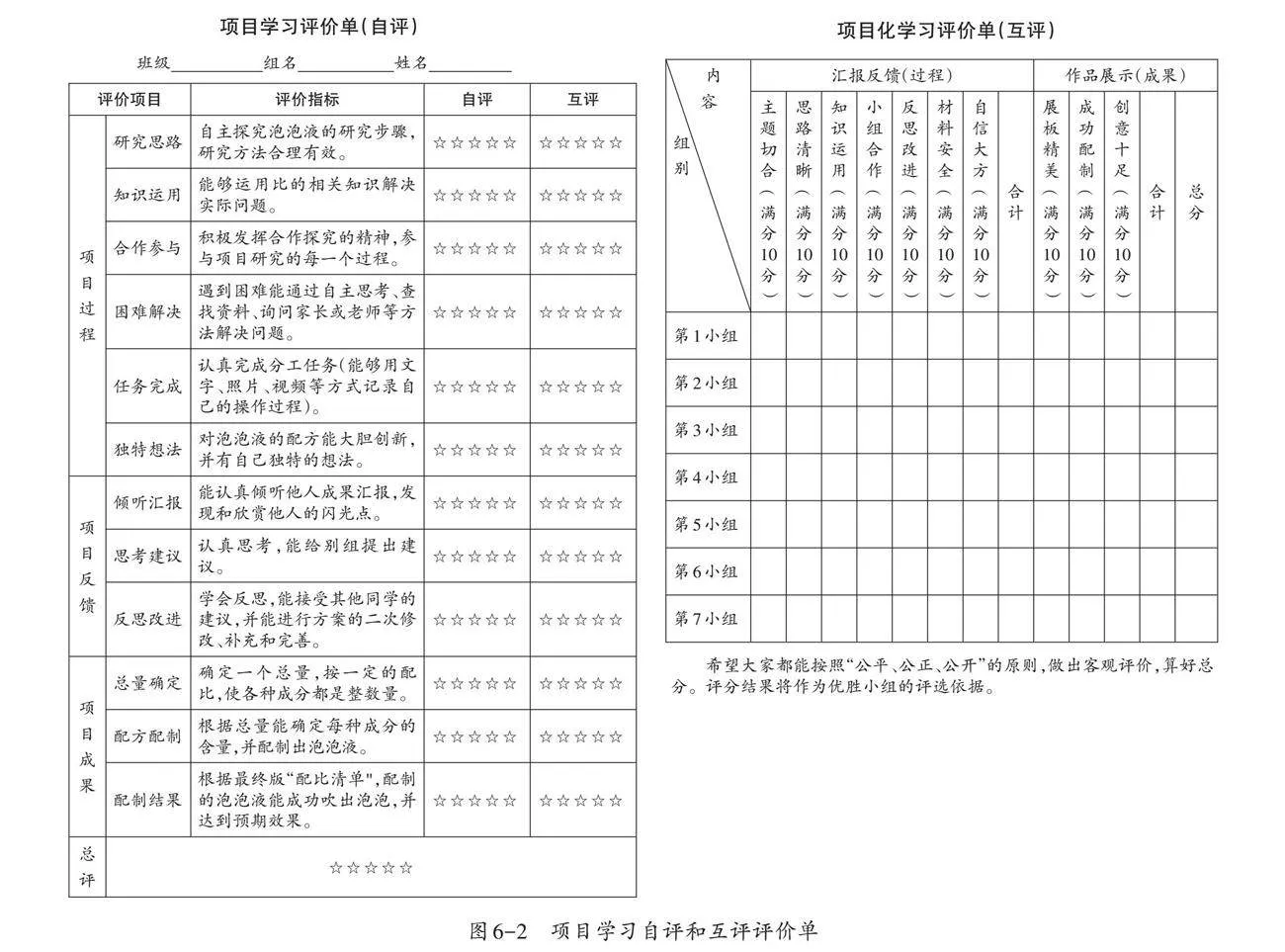

以“配制安全又好玩的泡泡液”项目为例(如图6-1、图6-2),评价贯穿始终,包括自评和互评,以及根据项目阶段划分的过程性评价和成果性评价。评价内容涵盖核心知识的掌握、学习实践的进程以及学习成果的总结。无论是过程性评价,还是成果性评价,都聚焦于学生的探究性实践和社会实践,这两个维度与学生的数学交流能力和推理能力紧密相关。评价旨在促进改进,为下一次项目学习的优化提供指导。

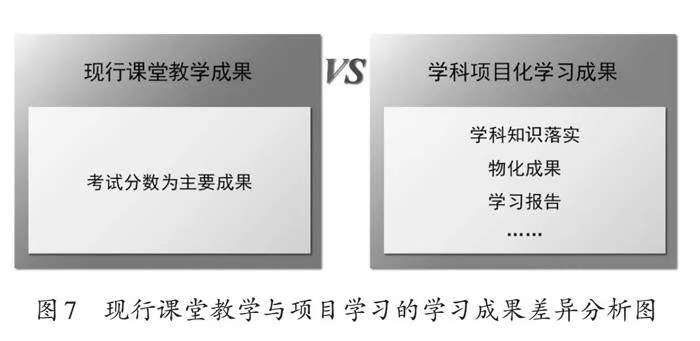

五、学习成果丰硕:从“分数呈现”到“成果纷呈”

在传统学习中,成果通常以分数形式量化,形式单一,主要局限于学科知识,激励效果有限。相比之下,学科项目学习不仅涉及学科知识的重构,而且着重于解决实际问题,产出可见成果,并引导参与者进行评论与分析(如图7)。成果的修订、完善和公开报告被视为学习的关键环节。

在“配制安全又好玩的泡泡液”项目学习中,学生通过精彩的汇报、完善的配比清单和精美的海报展示了他们的学习成果(如图8)。在安全环保的前提下,他们在户外开展了神奇的泡泡秀。项目学习不仅使学生增加了学科知识,体验了成功的乐趣,还教会了学生合作解决问题,部分学生还提出了研究性课题和进行小论文写作,实现了“培养心智自由的学习者”的目标。

然而,并非所有单元都适合项目学习。项目学习侧重于解决现实问题,综合运用数学及其他学科知识,让学生深刻体会数学知识的价值,重构知识观和学习关系,教师需要探索多种教学方式的交融互补,以实现新课程理念的有效落实。

(责编 金 铃)