郭智军:传承“锢炉”技艺 成就“心爱”回归

2024-12-02王俊丽

中国有句俗语“没有金刚钻,别揽瓷器活”,说的就是锔瓷。这是一门古老的民间手艺,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”修复起来的技术,在民间又将此称为“锢炉匠”。

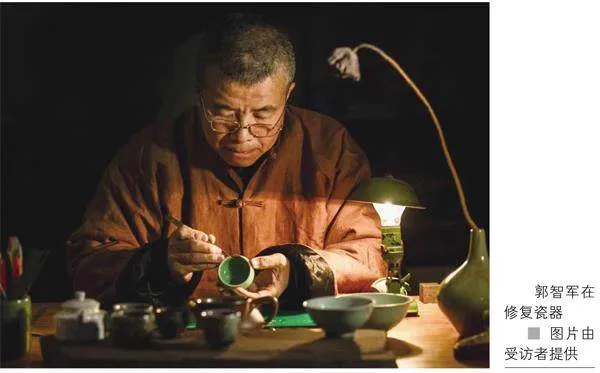

12月3日,《科学导报》记者在太原市非物质文化遗产锔瓷技艺代表人物郭智军工作室看到:各类锔钉、锤子、刻刀锔瓷工具整齐摆放在工作台上,各式设计图纸摆满了案头,在白炽灯光的映照下,身着中山装、戴着老花镜的郭智军,正坐在工作台前修复一件瓷器,伴随着敲敲打打的声音,整个修复动作如行云流水,经过捧瓷、对缝、细绳绑定、剪铜做钉、定点钻孔等十余道工序,破碎的瓷器“涅槃重生”。

据了解,郭智军最早在茶行业工作,平时茶馆的茶壶、茶具坏了就随手扔了,他很心疼,自己又无计可施。“当时我就想着这些茶具如果能修复就好了,便开始寻找这方面的手艺人。”2013年,一次偶然的机会,郭智军认识了山东锔瓷匠人王振海,便前往山东拜师学习锔艺。

手艺学成,郭智军又回到太原,开始潜心钻研锔瓷技艺,渐渐地,一件件器物在他手里被修复,重新派上用场。经朋友们口口相传,郭智军锔瓷技艺有了越来越多的市场。

“一件瓷器拿到手里观察它破碎的纹路、制作的材质,真正操作起来要分数十步,看似简单的钻孔却十分考验技艺。多一毫米打穿,少一毫米掉钉,分毫不差是经过日日夜夜的练习才能掌握的本领,每一步都要环环相扣、一气呵成。”郭智军介绍,“锔瓷的基本功就是这锔钉,钉和钉脚的尺寸、角度都没有规定的答案,完全取决于被修复物件的大小和胎壁厚薄。每一次锔瓷,靠的就是多年的工匠直觉和经验。瓷片是平面的,而原物件是立体的;碰到缺损部分,手艺人需要有想象力。”

锔瓷重在锔钉,它代表了中国传统手艺,把握好剪钉、形状、打孔角度、上钉力度,会让器物充满美感。郭智军认为,锔瓷匠人不仅要考虑器物的实用功能,更要有耐心,否则做不了这等细活。在做“锔瓷匠”的这些年里,郭智军大概锔了有2500多件茶器。

郭智军深知锔瓷这项技艺传承不易,有所创新更为不易。随着时代变迁,从事锔瓷手艺的匠人少之又少。尤其是在2016年,郭智军的锔瓷获得太原市级非物质文化遗产荣誉后,他更是意识到了自身的责任。所以自2019年开始,郭智军定期开设锔瓷培训班,也在太原市聋人学校设立课程,让这些“特殊的孩子”能够学习一门手艺。此外,他还积极参加各类公益活动,将锔瓷引入社区和学校,向人们展示锔瓷作品,介绍锔瓷的历史、技艺等,让锔瓷被更多人了解。

眼见的是破碎,成就的却是圆满。一方工作台,一盏孤灯,陪伴了郭智军十多个年头,在这里,不仅可以感受传承的意义,也见证了破镜重圆的美好和心爱之物的回归。