一家三代人的四次文物普查故事

2024-12-02朱德蒙

文物普查是国情国力调查的重要组成部分,是中国文化遗产保护的重要基础工作。新中国成立以来,分别于1956年、1981年、2007年启动了三次大规模文物普查。当前,第四次全国文物普查正在如火如荼地进行中,计划用3到4年的时间全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况,建立国家不可移动文物总目录,为系统廓清文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。

东平古称“东原”。《尚书·禹贡》载“大野即潴,东原厎平”,正是“东平”得名之始。最早呈现“孔子见老子”的汉墓壁画、汉隶书法精品《张迁碑》、世界文化遗产戴村坝、全国重点文物保护单位白佛山石窟造像……数千年的灿烂文明,给东平留下了丰富的文化遗产,这为文物普查工作提供了广阔而深厚的探索空间。

尤为值得一提的是,在东平县有这样一家人——吴澄航、吴绪刚、吴振东祖孙三代,他们相继参与四次全国文物普查,将文物保护的接力棒代代相传,让更多人了解并珍视这些宝贵的文化遗产。

新中国成立初期,为了保护文物古迹免遭破坏,国务院于1956年发出《关于在农业生产建设中保护文物的通知》,要求进行全国范围内的文物普查,自此拉开了第一次全国文物普查的序幕。当时,在东平县文化馆工作的吴澄航,参与了泰安地区的文物普查和东平县石碑石刻调查工作。

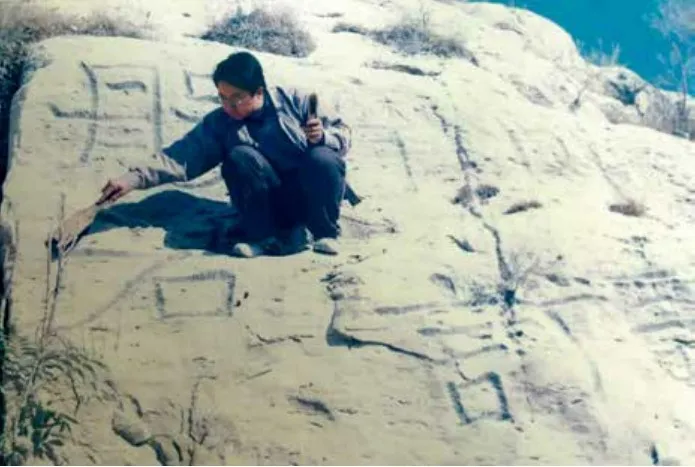

上世纪50年代,百废待兴,文物保护任务十分艰巨,但就是在这种一穷二白的境况下,文物工作者仍然想尽办法保护文物。“为上报东平县白佛山石刻资料,我爷爷就用练字的纸自制拓片工具。在拓片时即便摔伤了,也坚持完成资料整理和上报。”吴振东表示。后来,吴澄航更是对《张迁碑》的保护作出了重要的贡献。

第一次全国文物普查推动建立了文物保护单位制度,为新中国文物事业发展奠定了坚实基础。然而,因客观条件限制,这次文物普查仅覆盖24个省份。为了全面摸底全国不可移动文物资源,加强对文物的保护和管理,促进文物法制建设,国家于1981年启动了第二次全国文物普查。

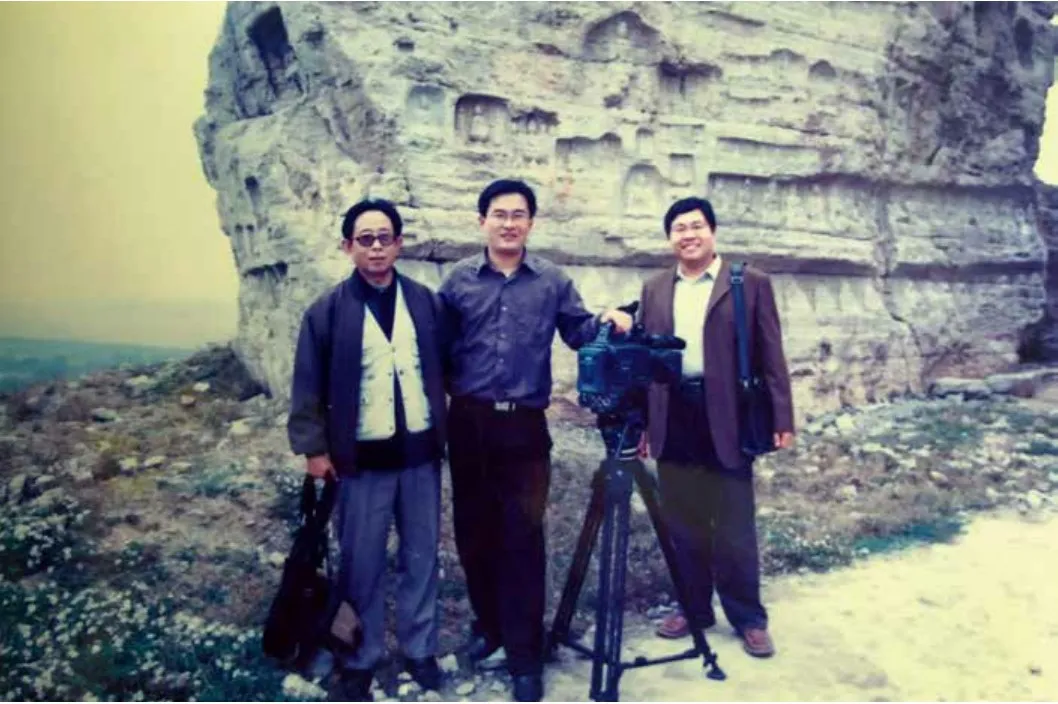

受父亲吴澄航影响,吴绪刚也走上了文物保护之路,并参与了此次全国文物普查。

时间虽已进入20世纪80年代,但文物普查队的条件依然有限。队员们骑着老旧的自行车挨家挨村跑,路况不好的地方只能徒步完成调查工作。他们带着本子、笔和水壶,深入田野山涧,有时一天仅吃一顿饭。就这样,历时近两年,行程逾一万公里,吴绪刚等人将东平县原本47处的文物点发掘至300余处,一大批墓葬、遗址、石窟、庙宇等在普查中得以完善资料并得到保护。最终,此次普查基本摸清了东平县文物古迹的“家底”。

在文物普查中,吴绪刚不忘父亲谆谆教诲,边工作边学习,养成了每天写工作日记的习惯,并一直坚持到退休。这些日记记录了东平县从1978年至2011年间的文物普查、征集、修缮和管理等内容,被后辈们称为一部鲜活的“东平县文物保护史”。

有着四千多年历史的东平县文物古迹数量众多。深知“文物保护离不开老百姓”的吴绪刚,亦十分重视文物保护的宣传工作。上世纪80年代末,吴绪刚在县文物管理所经费、场所都有困难的情况下,经过多方面的努力,举办了“东平县文物展览”,在全县引起轰动。此次展览也让东平县出现了一个文物征集和保护的新局面。“东平在汉代的历史非常辉煌,我们不能让历史只出现在书本上。没有文物佐证,就是历史的缺憾。”吴绪刚曾说。

袭冶承弓,受爷爷和父亲的影响,吴振东于2000年也开始了文物保护工作。他说,“敬业爱岗”在自己心中不是口号,而是已融入血液中,化成了文物保护、传承的具体行动。

2007年,第三次全国文物普查启动。吴振东带着普查队员在全县开启拉网式调查,每个村庄、每座山头都要详细走访、登记、拍照,白天实地调查,晚上整理资料、绘制文物点地理位置图和平面示意图……经过一年多的辛勤工作,东平县圆满完成实地调查任务,建立了详实有据的不可移动文物数据库。

吴振东说,自己从小就跟着父亲保护文物,耳濡目染,深受影响,“小时候,县文物管理所人员少、设备简陋,库房内的红外报警器经常发生误报。不管时间早晚还是刮风下雨,只要警报一响,我就跟着父亲往外跑。”

工作二十多年来,吴振东一直牢记父亲给他立下的“老老实实做人、勤勤恳恳工作”的工作原则。他也一直按照父亲的要求,坚守在文物保护工作的第一线。

光阴荏苒,2023年,最新一次的全国文物普查正式启动。东平县作为山东省七个省级试点县之一,文物普查工作责任重大,吴振东再次临“阵”受命。

亲历两次文物普查,在吴振东看来,四普的类别更加丰富、技术手段更加先进、队伍更加年轻化,文物普及宣传方式也更加多样。“我们购置了综合性手持终端设备、无人机、照相机、电脑等普查设备,目前实地普查已经全面铺开。县文物保护中心全员上岗,按照乡镇(街道)逐村逐点展开调查。根据试点调查的经验,确定普查分工,一人带队联络、两人数据采集(定位打点、信息采集)、一人拍摄(含航拍)、一人测量记录,对东平县域全境展开普查工作。”吴振东表示,接下来,他们将加大普查力度,争取今年完成普查总量的70%,确保高质高效完成普查任务。

赓续传承,潜心笃志。一家三代人,用热爱和专注串联起一项事业。当谈起下一代是否也将继续这份事业时,吴振东表示,女儿从小在县文物管理所长大,每天接触院内陈列的碑刻、造像等文物,自幼喜爱历史文化。“我也希望新一代的年轻人可以投入到文物保护事业中,让我们的文化遗产传承后继有人。”

编辑/郭晓娟

Story of Four Cultural Heritage Surveys by Three Generations of a Family

Since the founding of New China, three large-scale cultural heritage surveys have been launched in 1956, 1981 and 2007 respectively. At present, the fourth national cultural heritage survey is in full swing. In Dongping County, there is a family – Wu Chenghang, Wu Xugang and Wu Zhendong (three generations), who successively participated in four national cultural heritage surveys, and allowed more people to learn about and cherish these precious cultural heritages.

In 1956, the first national cultural heritage survey started. Wu Chenghang working at the Dongping Cultural Center participated in the cultural heritage survey in Tai’an and the stele & stone inscription investigation in Dongping County. Later, he made a significant contribution to the conservation of the Stele of Zhang Qian.

Influenced by his father Wu Chenghang, Wu Xugang embarked on the road of heritage conservation as well, and participated in the second national cultural heritage survey. Spending nearly two years, travelling over 10,000 kilometers, Wu Xugang and other workers increased Dongping’s heritage sites from 47 to over 300 by excavation. A large number of tombs, ruins, grottos, and temples have been preserved and documented through this survey.

Influenced by his grandfather and father, Wu Zhendong started heritage conservation in 2000. In 2023, the latest national cultural heritage survey was officially launched. In the view of Wu Zhendong, the fourth survey has richer categories, more advanced technological means, a younger team, and more diversified heritage popularization and publicity modes. “We’ve bought comprehensive handheld terminal devices, UAVs, cameras, computers and other survey devices. Now, the field survey is in full swing.”

Three generations of a family have continued an undertaking with passion and concentration.