遵义正安:回望大山的教育

2024-12-02王晴

从正安县城到兴隆田字格小学,需要走10公里山路。和山打了大半生交道的本地司机,也要开车半个多小时。十二年前,公益人肖诗坚来到贵州,在当地寻找需要帮助的助学对象。彼时,兴隆小学所在的格林镇有7所村小,如今在撤点并校浪潮中,已减少为3所。

村小的孩子在消失,这是社会的普遍“共识”。但不为人熟知的是,据教育部统计数据,2020年,义务教育阶段在校生中,农村学生占总在校生的六成以上。对贵州这一城镇化率尚居全国倒数的省份而言,乡村学生的教育更是当地基础教育中的重要部分。

但是身处乡村教育一线的工作者们逐渐发现,驱使学生们离开村小的主要推力,不在于硬件,而是内心疏离。即使随着教育推进均衡发展,许多村小甚至用上比县城更新的设备,但“村小已经在很多人的内心消失了”。乡村师生的主体性,在城乡二元论下,长久被遮蔽与压抑。

让乡村学生有所发展的教育,只有走出大山一条路吗?留在山里和回到大山的大多数孩子,面对未来的生活,他们有被打下足够好的基础吗?这个问题,长久萦绕在一线教育者的心头。2017年,贵州遵义正安县与肖诗坚的“田字格”团队签署协议,在当地格林镇兴隆村小开启了一场合作办学。从共建兴隆田字格实验小学(以下简称“兴隆田小”)开始,身处贵州乡村的教育者们,希望回到乡村学生的需要中去,实践一种重视家乡,而非背离家乡的乡土人本教育。

7年过去,在兴隆田小完整接受过教育的一批学生已经毕业,而以兴隆田小为出发点,这场关于乡村教育的探索,仍在向外延伸。

家门口的未来小学

清晨八点,山上云雾缭绕,兴隆田小80多名师生在立人堂前挨个鞠躬,互道早安,随后歌声从堂内飘出,“我从山中来,带着兰花草”。

作为校园公共空间的立人堂,是格林镇村民旧屋改造拆下的木料所建,校内仍留有明朝时期村庙的柱墩遗迹。校园一角,有两块师生们一起开垦的土地,供学生学习耕作。有学生在地里捉住蚂蚱,捧在手里叫它们“小黑”和“点点”。另一头,更多学生正跟着老师翻地。他们挖出的凉薯,会成为中午的加餐。

这是一所将乡土生活纳入日常教学的农村小学,师生们共同探索着一种以乡村学生为中心的教育。在兴隆田小,教育的边界延伸得很宽。在课程设置上,农耕、乡土、生命研究等非常规的课程,被列进固定课表。上课时,学生会走进山里,重新观察和思考自己生活的村庄;日常,学生还需和老师共议班规、校规,从保持着装整洁,到如何学习待人,大小规则,都由学生们主动提出,共同表态决定。

这所乡土学校落地正安,始于近十年前,正安乡村教育者的一场困惑。

2016年,来自上海的田字格公益,已在正安开展了6个年头的助学项目。上一年,五年脱贫攻坚战拉开序幕,随着贫困生减免学费等政策铺开,田字格逐渐发现,按照其2012年制定的贫困资助标准,正安县许多学生已不需要资助。可以预见,物资将逐渐不是困扰乡村学生的主要问题。

但长年在乡村行走,肖诗坚和团队的老师们发现,“乡村教育存在的问题不是越来越少,而是越来越多”,无论乡村还是城镇,学生们读的是同一套课本,认可“读书就是考试,考试就是人生”这同一套观念。即使在乡村成长,不乏学生不识五谷,不懂耕种,最大的向往是考离家乡。

在以成绩为上升渠道的道路上,只有一成多一点的农村学生,能“成功”走出大山。

正安本地义工杨恒常年在当地摸排有助学需求的学生,他发现,一些长辈疏于照顾的孩子,不会做饭、洗衣,日常生活只能勉强应付。

城市的竞争震荡至乡村,学校对成绩的强调亦不断向低年级延伸。“你去村小会发现,眼里还有光的孩子年龄变得越来越小。”此外,学生对家乡的感情,也不断变得淡漠。

社会学出身的肖诗坚计算过乡镇学生的升学率。据教育部公开数据,近年农村“90后”高考升学率最高可达40%。再参照1995-1999年出生的乡镇学生的小、初、高升学率,乡村学生能上大学的比率约为12%。

也就是说,在以成绩为上升渠道的道路上,只有一成多一点的农村学生,能“成功”走出大山。剩下的近九成学生在走入社会之前,大部分无法经过高等教育的系统性学习。

乡村教育的缺口,驱使肖诗坚思考一种更系统地帮助学生的可能。她抱着对乡村的教育疑惑北上,和曾在贵州任教的钱理群共谈乡村教育。深谙农村学情的钱理群道,在乡村,需要培养三类孩子,“上大学的孩子,上职业学校到城市打工的孩子,回到农村搞建设的孩子”。作为大众教育的基础教育,需要给这些孩子都提供托底,而非在前进的道路上,让越来越多的学生习得自卑。

建设一所乡土学校的心愿,逐渐在肖诗坚心中落定。2016年秋,她和团队在正安的山中团建,翻过一座山头,她们撞见了在秋日的稻田中静静伫立的兴隆小学。群山轻轻拥抱着这所学校,澄澈的蓝天和金黄的熟稻相映。肖诗坚脱口而出,“应该在这里办学”。

从做梦开始

“(办学)有什么要求?”团建当天,肖诗坚便将办学意愿层层告知。时任正安县教育局教研室主任韦延海接到电话后,立刻驱车上山。了解了办学理念后,他来不及顾虑程序问题,询问肖诗坚需要哪些支持。

据团队了解,兴隆小学毕业生的后续去向和前述数据一致,往届学生能上大专的不足10%,学校日常考试成绩在全县一百多所小学中居于末位。由于决定做托底教育,肖诗坚提出,团队在保证学校学生成绩不低于县平均水平的基础上,会将更多精力放在生活教育、乡土教育领域。初始阶段,学校1—5年级学生需全权由田字格成员教学,以探索一套完整的教学体系。

在教研岗位多年,韦延海眼见撤点并校趋势下,县小膨大,村小收缩。他曾在师资相对完备的村小推广阅读课,支持支教老师们在学校探索基础课以外的拓展教育。但流动的教师和居于次要角色的素质课程,频频要向更重要的成绩让步。

在正安,不少教育者已思索“更好的教育”许久,此次田字格提出的乡村教育改革实验,如同瞌睡遇上枕头。不到一个月,12月19日,正安县教育局正式签署田字格办学的批文,兴隆小学仍为公办,由正安县向学校拨付生均经费,田字格团队从次年开始,负责学校的日常运营及课程设置。

什么是乡村学生需要的教育?

摸索前期,团队尚未有一个系统的构想,在肖诗坚心里,首先需要让学生认识自己的来处与去处,激起学生们对自己生活的思考。九月开学,老师们希望学生做一个自己的梦,“让他们知道一个人无论生活在什么样的环境里,都需要有梦想,让梦想陪伴你走下去”。

“梦想”对学生而言,是一个陌生的词汇。在引导下,他们往往会说出成年人期待的话,希望考好成绩、希望当老师、科学家。团队不想要这些被植入的梦想,于是课堂的第一步,是让学生从身边人问起,了解大家真实的梦。

一开始,学生们要采访校内老师的梦想,习惯了一言堂的学生们躲在彼此身后,不敢和老师说话。目光相对许久,几个学生终于冲出人群,大着胆子提问。在校内采访熟练后,他们走出学校,寻找老乡的梦想。

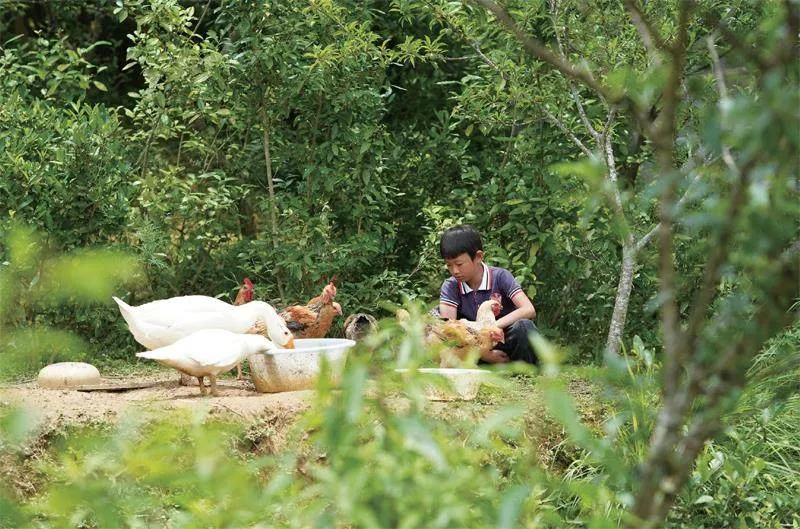

正安是农业大县,村子里不乏能人,学生们找到村里的养鸡专业户、蔬菜大王、手工艺人等等,询问他们的梦想。接到这一问题,老乡们会微微愣住,随后陷入自己童年的回忆中。

为了让学生尽可能了解“梦想”,主题GfX8E6Uv11ssEYgBjXehMfqPHnWkTKgQugbtDk1s+/A=课的时间被拉得很长,每节课有一个半小时。上课时,团队尝试融合学科教学至其中,如解析梦想二字的词源、让高年级学生阅读更长的散文。

关于梦想的输入持续了一个月,学生们在接触了形形色色的梦想后,十月,终于迎来了“我有一个梦想”。每个学生、老师,都要在全校师生面前,讲讲自己的梦想。肖诗坚认为,最重要的是孩子们真正的表达。

一个二年级的学生走到大家面前,说:“我的梦想是当一头狮子,在大草原上,走来走去。”

另一个女孩说:“我的梦想是长大给奶奶做个蛋糕。”

这些诚实的梦想被一个个写在小木牌上,串成风铃,至今仍在学校的校长办公室门口旋转。

从梦想课开始,学生们逐渐有了表达的欲望,和对未来的期待。此后兴隆田小又推出了“大山家·我的行动计划”,让学生们在表达以外,能将梦想付诸行动。

肖诗坚清楚,如果这场教改只能发生在兴隆田小内,而无法推广其成果,不能算一场成功的探索。

行动课上,有学生提出解决学校缺水问题的课题,学生们沿着学校的供水管道勘探,一路追寻至山上的蓄水池,画出了学校的三个水源并分析问题。后续,学校设立了专项资金,以支持学生们用行动改造大山。

这类能激发学生生命力的探索课,被进一步固定下来。三年后,兴隆田小确定了“1+5”课程体系,即在落实国家课程标准的前提下,开展五类特色课程。从入学开始,学生们会通过项目合作的形式,学习探索一个议题。这些问题或关于家乡,或关于生命,是学生的切身之问。

提问与追寻间,学生们与脚下土地的联系逐年增厚。

扎根与回望

第一轮教改实验下来,2019年,兴隆田小的毕业生在全县小升初考试中,语数外三科综合位列全镇第一。这一成绩鼓励了不少关心者。在政府系统工作的杨恒告诉我,尽管乡土人本教育的理念很美,但在县内,不乏怀疑的声音:田字格作为外来者,在贵州山里扎根,图什么?

看起来无利可图的工作,以及乡土人本教育这一前景模糊的教育方式,让不少本地人担忧,这是一场不负责任的教学实验。教改过程中,因理念不同,“摔门而出的情况都有”。

无论是外来者的身份,还是乡土人本教育的未来,都是田字格需要解决的问题。肖诗坚清楚,如果这场教改只能发生在兴隆田小内,而无法推广其成果,不能算一场成功的探索。若要让这场教育变革扎根、持续下去,最重要的是培养起本地教师。

2020年,田字格将探索三年的课件整合起来,推出“乡土村小”项目,从正安县25所村小开始培训,逐期扩大培训范围。当时在正安县小雅镇当语文老师的任薪,参与了乡土村小的第二期培训,成为田字格的“种籽教师”。

在旁观者口中,乡土人本教育一度被传得很超前。高比重的劳动课、特色课,以及一开始的混龄教学尝试,让老师们忧心。“正安还处在应试教育的观念中,这类课程,不是应该更发达的地区走在前列吗?”

任薪自述从小不是一个聪明的孩子,常被老师忽视。当老师后,她曾尝试改变以成绩论长短的教学,但因为没有接触过别的模式,她只能单方面地劝学生向学,效果不佳。

培训后,她在本校上了第一堂乡土课。乡土课堂以学生为中心的理念,要求老师和学生间要达成理解、合作。尚未学会提问和倾听的学生们,源源不断地提出需求。一个月下来,任薪“脑子都是嗡嗡的”。

但随着规则逐渐被学生接受,他们在乡土课给予的空间里开始展现出更真实的自己。任薪对课上的孩子印象深刻,有学生张扬,喜欢挑战老师,有学生敏感,擅长察言观色,有学生慢热但会记得周围人的想法。在合作中,学生不再以成绩示人,而是一个个内心丰富的存在。

除了课程推广,更重要的是培训一批打开自身的老师。2023年,田字格推出“乡土教育家”计划,在正安等地开展教师研学营。课程同样以追问老师“我从哪里来”开始,引导老师们思考,人们为什么而活,自己又为了什么而教育。肖诗坚希望研学营是一个契机,能让老师们跳出考核、教材、文件,重回教育的起点,即用生命影响生命。

宽容的课堂逐渐积累起一批对乡村教育有探索欲的老师,人们因对教育的信念走到一起。兴隆田小亦到了进行本土化转型时期。

今年8月,正安县施行在编教师“县管校聘”方案,在编教师归县级政府统一管理,学校按需聘任,这一制度让学校有了选择老师的渠道。兴隆田小引入了10名本地在编教师,原田字格团队教师数量削减为3名。曾为种籽教师的任薪,也来到了兴隆田小。

这是乡土人本教育能否真正生根的关键一步。习惯了应试经验的老师们,能否真正接受托底教育的理念?

面对弱化成绩指标、与学生平等对话等种种新要求,不少带着热情进入兴隆田小的老师,仍然呈现出“水土不服”。比普通学校少的基础课课时占比,尤其让中高年级教师担忧教学表现。

2017年开始,在浙江缙云县,同样开启了反内卷教育改革,通过项目制教学激发学生的主动性。但随着推动该项目的主要领导吴丽明退居二线,项目逐渐息声,分数导向仍然占了上风,成绩重新成为衡量教师教学的主要指标。如今在正安县参与教改的老师,同样面临着不确定的未来。

面对这一疑问,杨恒提起了一个他曾帮扶过的学生小杜。“他是被学校、被家庭都放弃的孩子,虽然升到初二,但连小学五年级的水平都没有。”父母生病、学业不开窍,让他一度辍学在外闲逛,日常以低保为生。

如今,遵义正安县、务川县、毕节七星关区的72所乡村小学已接入乡土村小项目。

杨恒所在的春雨社工组织找到小杜后,送他到木工学校就读。如今,小杜已在县城买房,靠木工手艺,每月有八九千的收入,近县平均工资的1.5倍。“读书不行,不代表这个孩子就没有希望了。”

田字格用陪伴学生的方式,一同陪伴着本土教师进行适应。虽然教育背景不同,但留住更多孩子的希望,是支持者们共同的心愿。事实上,曾为国家级深度贫困县的正安,正是靠着外出务工的农民工将吉他制造技术带回家乡,才逐渐在当地建起吉他产业园,生产起全国1/5的吉他。2023年,被带回大山的吉他产业年产值约占正安GDP的20%,围绕吉他,正安衍生出一系列产业文旅。种种发展,离不开人对家乡的回望。

乡土人本教育行至第七年,曾在兴隆田小学习过的学生,也逐渐展现出后劲。兴隆田小2021级毕业生从3年级开始接触乡土人本教育,今年中考结束后,8人中有6人升上高中,其中3人考上县城最好的中学。没有考上高中的学生,也展现出去职校继续读书的愿望。

但80%的升学率,没有让肖诗坚放松。从兴隆田小毕业后,学生们仍在面临不断迫近的教育筛选,“只有6年的陪伴远远不够”。她清楚,兴隆田小只是一个开始,要呵护学生的自主学习能力和情感,需要在他们后续的教育生涯中,持续提供托底支持。

今年,正安县教育局在思源实验学校协调出一个实验班,兴隆田小今年的毕业生将整体在其中学习,一位愿意探索的老师成为了该班班主任。这一实验班,是乡土人本教育向后走的尝试。

更多村小亦参与至乡土教育的提升计划中。如今,遵义正安县、务川县、毕节七星关区的72所乡村小学已接入乡土村小项目。乡村学校这一钱理群所言的“中国教育最薄弱又是最关键性的环节”,反而因其小与灵活,存在着更多应试教育没有完全占领的空间。无论下一步如何,更多老师愿意在当下,为一个孩子的善良、勇敢、诚实等品质鼓掌,让他们在家乡得到应有的肯定。

“教育有一种使命,它除了传承知识,还应该有引领社会进步的使命。如果你知道美好的生活是什么样子,知道理想是什么样子,你应该尽早把美好的种子种在孩子的心灵中。”肖诗坚说,“他从小知道美好是什么,他将来才有机会为这个美好而奋斗、而努力、而追求,这是教育的使命。”

(文中杨恒为化名)