社会资本与乡村“三治融合”治理效能关系研究

2024-11-30邢成举盛舒彤石琦钰

摘 要:推进“三治融合”是新时代乡村治理体系建设的重要目标。在“三治融合”推进过程中,出现了治理主体缺位、法治推进困难、德治影响减弱等主要问题。而社会资本在促进乡村“三治融合”上具有一定积极作用:在自治方面,社会资本总量越高,村民越有可能参与民主选举与民主决策,且对民主管理、民主监督成效的评价与期望值越高;在法治与德治方面,社会资本总量越高,法治及德治效能越显著。社会资本三大维度中,关系网络密切程度与法治效能、德治效能的正向相关关系较强。通过界定和测量“三治融合度”,可以发现社会资本在一定程度上有助于“三治”间的融合互契。

关键词:社会资本;自治;法治;德治;“三治融合”;治理效能;乡村治理体系

一、引 言

随着三农问题日益得到重视与乡村振兴战略的持续推进,乡村治理的重要性逐渐凸显。构建以“自治、法治、德治”为内容的乡村治理新体系,是突破乡村治理困境的有效实践。“三治融合”起源于浙江桐乡,是地方政府由“倒逼式创新”走向“自觉自为创新”的典型案例。[1]“三治融合”的关键在于激发乡村发展的内生动力,形成以“自治、法治、德治”为内容、能够自主有效运转的乡村治理体系。

然而,伴随着社会转型,“三治融合”推进过程中出现了治理主体缺位、法治推进困难、德治影响减弱等主要问题。在自治方面,农村青壮年的大面积外流、[2][3]乡村干部对村庄自治事务的忽视[4]以及市场化环境下以经济利益为导向的村民行为,[4][5][6]均阻碍了村庄自治的推进,村民自治制度的治理效能发挥遭到严重限制。[7]在法治方面,以司法程序作为小型纠纷的解决渠道成本过高,村干部与村民群众在处理和解决相关事务与矛盾时仍依赖传统的非正式制度、缺乏法治思维,[8]村民在维权过程中难以借助规范性法律语言准确表达自身诉求,[3]这就导致乡村场域中的法治推进较为困难。在德治方面,由于村规民约的实际作用对象——乡村人口大规模流失,[2]而农村的生产方式发生了普遍性转变,所以原有的社会价值规范日渐模糊,道德约束力日趋下降,旧有的支撑农村德治的主要载体“一约四会”(村规民约和红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会)在多数地方流于形式,[8]德治影响大大减弱。

如果脱离乡村社会土壤、忽视村民的根本利益与意愿,就无法顺利激发农民对乡村治理事务的积极性,无法顺利推进“三治融合”。生成于传统差序格局之下、根植于人情土壤的乡村社会资本,是一种与村民自身息息相关的乡村原生资源。由此可以大胆设想:乡村社会资本在解决“三治”下沉推进中出现的难题、提升乡村治理水平方面具有一定潜力。本研究在理清文献脉络、明晰相关概念的基础上,从“三治融合”视角出发,运用定量研究方法分析社会资本与乡村治理效能的关系,以期找到社会资本与“三治”之间的逻辑关联,进而助力实现通过丰富社会资本提升乡村治理水平的目的。

二、文献综述与研究假设

(一)社会资本与乡村治理

1.社会资本的界定和测量

“社会资本”(social capital)的概念最早可以追溯到20世纪初。汉尼方(L. J. Hanifan)被认为是最早使用这一术语的人,其在1916年首次将社会资本这一概念运用到一项关于乡村社区的研究之中。[9]皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)首次对这一概念作出了系统表述。他认为社会资本是现实的或潜在的资源的集合体,这些资源与群体中成员的身份有关。[10]早期学者关注的是社会资本的集体性特征,后经由詹姆斯·S.科尔曼(James S. Coleman)、罗伯特·D.普特南(Robert D. Putnam)等人的阐释,对社会资本的研究逐渐扩展到个体层面。普特南被视为社会资本理论的集大成者,其对社会资本的界定被视为经典定义,即“社会资本指信任、规范和网络等社会生活的典型特征,这些特征有助于个体行动者更有效地合作以达成共同目标”。[11]普特南主张从结构性维度(社会网络、角色)和主观认知维度(价值观、信任、规范)来测量社会资本。这一方法被称为“普特南工具”,被广泛地运用到对社会资本的测量中。[12]

在社会资本的测量指标方面,国内学者一方面借鉴国外研究成果,另一方面也进行了一些本土化尝试。例如赵延东从微观(个人的社会网络)和宏观(信任、公共参与)两个层面,对西部地区城乡居民的社会资本进行测量;[13]罗家德、方震平从关系、结构、认知等三个层面,构建了中国乡村社区社会资本测量模型;[14]边燕杰以社会关系网络为核心,从网络规模、网顶(网络中他人所拥有的权力、地位、财富、声望等)、网差(网络中他人所从事职业的差异)、网络构成(与拥有丰厚社会资源的社会阶层间的关系情况)四个维度,构建了符合中国传统人情社会特征的城市居民社会资本测量分析框架。[15]总体而言,测量社会资本的维度和具体指标会因研究领域(城市或农村)和研究层次(微观或宏观)的不同而存在差异,但测量方法基本都以“普特南工具”为内核,强调社交网络、信任以及公共参与的重要性。大量研究表明,“普特南工具”具有有效性、全面性,根据该方法,可以深入洞察组织和群体中的依存关系、信任度和合作程度等。由此,该方法成为测量社会资本最常用的方法之一。本研究也使用这一方法,从社会信任、关系网络和互惠规范三个维度测量社会资本。

2.乡村治理中的社会资本研究

国内丰富的研究成果表明,社会资本理论对中国乡村治理而言具有重要的应用价值。笔者对此类文献进行了梳理,并基于不同的研究视角将其划分为结构导向与问题导向两大类。

结构导向的研究旨在从社会资本的来源角度论证将社会资本嵌入乡村治理的可行性。从关系维度上,宋黔晖认为,以村民为成员主体且代表其自身利益的农村社团组织,可作为建立和维护乡村社会联系的载体,为社会资本的生发创造前提;[16]严燕、朱俊如则认为,构建乡村治理机制,实际上就是多元治理主体在相互信任的基础上,以乡村公共利益为出发点和落脚点,塑造社会关系网络,建立利益表达与协商合作机制,达到协调各利益主体、促进乡村可持续发展的目的。[17]从概念维度上,张立荣、冉鹏程认为,社会资本的认知维、关系维、结构维这三大维度恰与实现乡村善治的核心路径与驱动力相契合;[18]简聃指出,乡村社会带有明显的“熟人社会”“半熟人社会”特点,这就为建立在认同、信任基础上的社会资本提供了有利的生成环境。[19]

问题导向的研究侧重于讨论以社会资本破解乡村治理困境的可能性与合理性。现有大部分文献均以社会资本的三大维度(关系网络、社会信任、互惠规范)为基本理论分析框架,尝试解决当下乡村治理中出现的村民政治参与意识淡薄、自治积极性不足及公共责任感不强等问题。例如,有学者指出,可以通过强化乡村中的非正式社会网络,促进政府与乡村居民的良性互动,提高村民的政治参与意识和自治积极性;[20][21]还有学者指出,可以通过培育社会信任、完善互惠规范、构建紧密的邻里关系网络来重构社会资本,有效激发乡村居民的公共事务责任感与主体间合作意识。[22][23]

(二)乡村社会资本与乡村治理

1.乡村社会资本与乡村自治

目前有较多研究集中探讨社会资本在推进乡村自治过程中的重要作用。有学者以村民参与为立足点,初步揭示了社会资本影响村民自治参与的具体过程和机制,即结构社会资本、关系社会资本与认知社会资本分别以不同的政治效能感为中介,对不同类型的村民自治参与形式产生了专门的促进作用。[24]李剑秋围绕村民自治制度的实践效果,从逻辑关系上分析了社会资本在促进民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等方面的功能作用。[25]裴志军采用定量研究方法,证明和谐的党群关系是一种社会资本,而这种社会资本对村民自治绩效有显著影响。[26]柯佳敏对社会资本与乡村自治的来源、发展规律进行综合分析,论证了乡村社会资本提升乡村自治程度的可行性与必然性。[27]

总体而言,社会资本在村民参与、过程落实、自治成效等方面均产生了极大的正面作用,可有效弥补乡村治理中村民缺位这一短板。

基于上述文献,可作出以下假设:

H1:社会资本与乡村自治效能存在一定的正向相关关系。

2.乡村社会资本与乡村法治

在农村,法律运作的关系化较为明显。也就是说,农民选择利用法律维权,在很大程度上是因为受到亲友关系的影响。与法律的社会距离远近、社会资本量的大小,直接决定着农村法律实践及其运作逻辑。[28]比起常规的正式的法律诉讼流程,赤脚律师提供的以长远的人情交换而非现时的金钱交易为基础的法律服务,反而更受村民的欢迎。[29]这说明当下大部分已发生的法律行为均根植于乡村社会的人情秩序,故而社会资本对农村法律行为的发生、农村法治建设的推进起到了重要作用。边燕杰、王学旺采用定量研究方法,证明以亲友联系为基础的乡村社会资本有助于促进法律下乡与乡村法治建设。[30]张梁梁、李世强则基于社会资本本身的特点进行分析,提出乡村社会资本与乡村法治建设具有天然耦合性,将社会资本作为法律下乡的着力点与润滑剂,可以更好地推进乡村法治建设。[31]

基于上述文献,可作出以下假设:

H2:社会资本与乡村法治效能存在一定的正向相关关系。

3.乡村社会资本与乡村德治

就社会资本与乡村德治的概念内涵进行分析,可以发现社会资本与德治建设均带有明显的非正式制度特征。有学者认为,乡村社会资本与德治建设是相辅相成、相得益彰的,乡村社会资本中包含的信任规范、互惠互助、务实合作等道德观念促进了村民共同价值准则和精神纽带的形成,而良好的个人品德与道德修养也强化了村民间的普遍信任和亲密联系。[31]

基于上述文献,可作出以下假设:

H3:社会资本与乡村德治效能存在一定的正向相关关系。

4.乡村社会资本与乡村“三治融合”

现有的研究大多将“三治融合”乡村治理体系作为一个整体,分析社会资本在“三治融合”中的作用机制。王海峰、易柳指出,社会信任为该体系提供了基本前提,互惠规范为该体系提供了治理规则,关系网络则为该体系厘定了治理主体与治理内容。[32]谢炜、郝宇青指出,社会资本是特定的关系嵌入式资源,能够助力弥合治理主体间关系,提升个体之间、个体与群体之间的联结度;唯有通过提升情感认同与治理温度,才能固化“三治融合”的价值土壤。[33]

基于上述文献,可作出以下假设:

H4:社会资本与“三治融合度”存在一定的正向相关关系。

三、研究设计

(一)变量设置与界定

1.自治效能的界定与测量

就中国古代基层治理的基本格局而言,“皇权不下县”之说流行已久、影响很大。无论这一说法是否完全符合实际,可以肯定的是,自治在中国乡村社会中已延续了数千年之久。从历史维度看,随着生产力的不断提高,乡村自治的内容与范围不断扩大,[34]并逐渐从一种以个人和家庭为单元,调节家庭内部矛盾、优化家庭事务管理的方式,上升为具有正式法律效力的集体行为和基层治理机制。[35]从实践维度看,我国现代意义上的乡村自治是指村民在村委会领导下,在合适的治理结构中依靠恰当的治理规则进行的自我治理。村民通过民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,实现自我管理、自我教育、自我服务、自我提高。乡村自治能够激发村民参与乡村事务的自主意识,提高其政治参与水平和质量,从而真正实现乡村治理的民主化。[36]

本研究基于民主选举、民主决策、民主管理、民主监督这四大环节,设置了四个题项来考察乡村自治情况。其中前两者可以展现村民参与治理的客观情况,后两者可以反映乡村自治的实践成效,以村民的主观性评价来展现村庄管理效果与治理透明度。需要注意的是,考虑到民主管理的实践特点,即其对参与主体的能力素质有较高要求,[37]以及当下普遍存在的人口年龄结构失衡导致的农村精英结构性危机,[38]本研究将“您认为村庄年轻能人能否更好地带领村民”列为评判乡村民主管理成效的具体变量。在此基础上,本研究分别考察乡村社会资本与上述四大环节的相关关系,并予以综合分析。其中,民主选举与民主决策方面的题项均只有“是”与“否”两个答案选项,民主监督与民主管理方面的题项则有“完全不能”至“完全能”五个答案选项。

乡村自治效能各指标及其对应变量,详见表1。

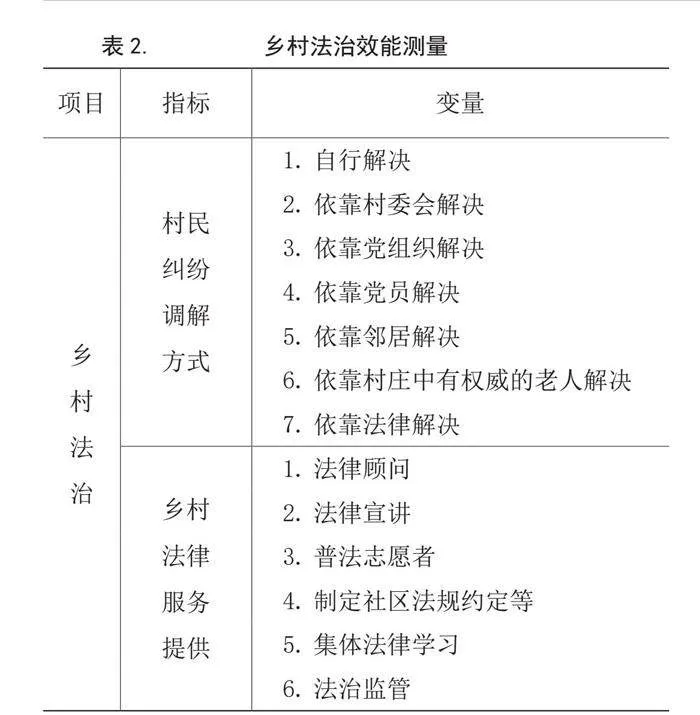

2.法治效能的界定与测量

作为一种刚性约束,乡村法治是国家意志在基层的体现。[39]在方法论意义上,法治是良法与善治的结合,既具有作为科学有序的运行机制的工具性指向,又具有凸显制约权力、保障权利、程序公正等内涵的价值性指向。[40]作为一种国家强制力与社会控制方式,法治被运用于治理乡村中的各种问题,发挥化解社会矛盾、促进社会公平的作用和功能。[41]在实践过程中,应当不断强化法律在维护农民权益、规范市场运行、强化农业支持保护、加强生态环境治理、化解农村社会矛盾等方面的权威地位,使依法守法学法成为村民的自觉意识,提高农民的法治素养和维权能力。[42]

改革开放以来,农村法律事务日渐增多,农村法律服务需求日趋增加。[43]而广大农民对现代法律权威的认同度仍然不高,依旧普遍依赖有威望的族人、有“官方”身份的村干部等各类传统地方性权威来维护权益和解决纠纷。[44][45]故而本研究从村民纠纷调解方式与乡村法律服务提供这两大维度来考察乡村法治情况,采用2点计分方式:在村民纠纷调解维度,根据预调查与相关文献,设置自行解决、依靠村委会解决、依靠法律解决等变量,依据法治实施内涵,对自行解决、依靠邻居解决、依靠村庄中有权威的老人解决等变量进行数据逆向化处理,计分方式为0(是)—1(否),该维度下其余变量的计分方式为0(否)—1(是);在法律服务提供维度,参照学者王东关于法律服务的观点,[46]再结合预调查结果,设置提供法律顾问、组织普法志愿者等变量。得分越高,表明法治效能越高。量表的内部一致性信度系数为0.589。

乡村法治效能各指标及其对应变量,详见表2。

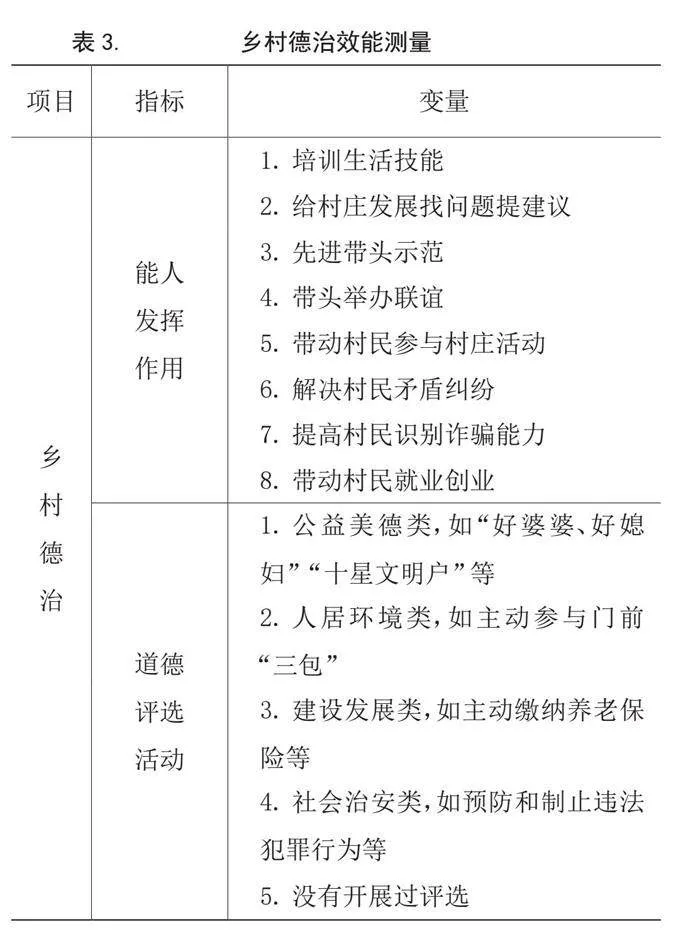

为解决法治未能涵盖的错综复杂的人情往来相关问题,德治主体需要以法律规范为基础,框定基本的道德准则,[47]并将道德规范塑造为约束个体的精神力量。自古以来,中国乡村社会就将道德作为乡村治理的重要依托。就德治的作用机制看,它是一种以道德规范为治理准则与依据的非正式制度,通过社会舆论来约束个人行为,从而实现一种“软治理”。其在乡村治理体系中发挥的效用包括改善个人精神世界和指导可催生和谐关系的社会活动。通过强化道德建设,可以夯实乡村社会秩序的软性基础。[48]

就如何将道德建设融入村民日常生活以有效实现德治而言,有学者认为,可以充分发挥乡贤参事会、乡规民约等德治载体的作用。[49]此外,还有部分地区以评选乡贤榜样的方式引导居民养成良好的行为道德习惯。[50]本研究从能人发挥作用与道德评选活动这两大维度来考察乡村德治情况,采用2点计分方式,根据预调查与相关文献,[51]确定了培训生活技能、给村庄发展找问题提建议等关于能人作用的变量及涉及各类道德评选活动的变量,计分方式为0(否)—1(是);对“没有开展过评选”作数据逆向化处理,计分方式为0(是)—1(否)。得分越高,表明德治效能越高。量表的内部一致性信度系数为0.732。

乡村德治效能各指标及其对应变量,详见表3。

有关“三治”关系的探讨对“三治融合”实践具有方法论意义。当前学界已总结归纳出三种主要关系范式:一体两翼论、多类型组合论与“三治融合”论。[52]一体两翼论指以自治为主要内容与目标,以法治为保障底线,以德治为辅助工具,在此基础上开展乡村治理体系建设;[53][54][55]多类型组合论意在以乡村“善治”为最终的治理目标,基于“自治”“法治”“德治”的价值理念与实践成效,对其进行排列组合,达成“最适宜的善治”;[56]“三治融合”论的重点在于“融合”,即认为“三治”是一个“你中有我,我中有你”的有机整体,[52]应从形式、手段、价值与目的出发对“三治”分别进行辩证分析,并据此探讨融合的可行性与相互适应性,明确“三治融合”的具体作用机制。[57]此外,还有学者提出“整体与部分”论,即认为自治为整体,而法治与德治是自治这一治理框架中的一部分。[58]

上述三种主要的关系范式,均证明“三治”间存在着密不可分的关系,这种互契关系不仅必然存在,而且也是现实所需的。为使“三治”间融合程度能以直观的数值形式呈现,以便之后采用较客观的定量分析方法测算社会资本与“三治融合度”的相关关系,基于耦合协调度模型本身可反映多系统间相互依赖的关联性强度的特性,本研究拟在所确立的自治、法治、德治的指标体系基础上,借助熵值法与耦合协调度模型测算“三治”间的耦合协调程度,从而达到评定“三治融合度”的目的。

(1)熵值法

为更客观地评定“三治”治理效能,本研究采用熵值法分别计算“三治”各指标权重。以法治为例,该体系共设有2个指标,即村民纠纷调解方式与乡村法律服务提供。Xij表示第i份样本的第j个指标值,其中i=1、2、3……n(n=2279),j=1或2。对于自治和德治,亦采用同样的表示方法。

首先,对样本数据进行无量纲化处理。本研究所设的评价“三治”治理效能的指标均为正向指标,即所得数值越高,效能越高,加之为确保标准化处理后的各项数值保持在0以上,需对其进行“0.01”的非负平移处理,以得到最终标准值,故采取下列公式对各项指标数值进行标准化处理。

Xij-MinXij

Xij=MaxXij-MinXij +0.01

其中MaxXij表示第i份样本第j项指标的原始数值的最大值,MinXij表示其最小值。

其次,确定各指标权重。在测算出各份样本中各项指标数值所占某体系下所有指标数值的比重的基础上,计算该体系下各项指标的熵值,再得出各项指标的权重。计算公式如下所示。

Xij

pij=∑n1Xij

1

ej= -lnn pijlnpij

1-ej

wj= ∑n1(1-ej)

其中,n指样本数,m指指标个数。

最后,依据所确定权重,分别计算各份样本所反映的自治(Ai)、法治(Li)、德治(Vi)的效能。以法治为例,计算公式如下所示。

Li= wj Xij

(2)“三治融合度”

耦合协调度模型涉及3个指标值,即耦合度C值、协调指数T值及耦合协调度D值。本研究将D值设为“三治融合度”,并进行该值与社会资本间的相关关系分析。其中,Ai、Li、Vi分别代表第i份样本所反映的自治、法治、德治的效能。

首先,进行耦合度与协调指数的计算。为确保Ai、Li、Vi的数值均位于[0,1],对其进行数据区间化处理,使数据压缩在[0.01,0.99]。α、β、γ均指各分析项的权重,本研究假定自治、法治、德治权重一致。计算公式如下所示。

33√Ai ×Li×Vi

Ci= Ai +Li+Vi

Ti=αAi +βLi+γVi

之后,依据Ci 与Ti得到第i份样本所反映的“三治融合度”,Di计算公式如下所示。

Di=√Ci ×Ti

5.乡村社会资本的界定与测量

本研究采取“普特南工具”来测量乡村社区的社会资本,涉及社会信任、关系网络和互惠规范三大维度,并根据预调查结果设置了各维度下的二级指标。其中,社会信任维度所对应的各变量反映了受访者对家人、领导干部、老乡、同行等的信任程度,体现了个体在主观上是否愿意与他人建立社会关系;关系网络维度对应的各变量反映了受访村民与同一村庄内的亲戚、邻居、本家族/宗族成员、其他村民等的关系密切程度;互惠规范维度所对应的各变量反映了受访者对诸如“邻里之间可以互相帮忙/借用东西/借钱”“邻里之间帮忙应不求回报”“我为自己是本村居民感到自豪”等互惠道德规范的认同度。采取5点计分方式,社会信任维度的计分方式为1(非常不信任)—5(非常信任),关系网络维度的计分方式为1(不往来)—5(经常往来),互惠规范维度的计分方式为1(非常不认同)—5(非常认同)。得分越高,表明社会资本量越高。量表的内部一致性信度系数为0.921。

(二)数据来源

本研究采取随机抽样方法,从全国11个省份的农村地区随机选取各年龄段、各职业的居民发放问卷,共计发放2305份问卷,剔除无效问卷后,回收有效问卷2279份。其中江苏省60份,浙江省124份,广东省100份,山东省295份,河南省352份,陕西省316份,福建省97份,甘肃省313份,四川省103份,宁夏回族自治区202份,云南省317份。

(三)样本特征

研究对象中,男性1185人,女性1094人。从年龄来看,18—30岁的有683人,31—45岁的有577人,46—60岁的有662人,61—90岁的有357人。从受教育程度来看,小学及以下学历的有494人,初中学历的有646人,高中或中专学历的有514人,大专学历的有218人,大学本科学历的有385人,硕士学历的有12人,博士及以上学历的有10人。

四、实证分析及阐释

在乡村自治方面,由于反映村民客观参与事实的民主选举与民主决策题项均为定类变量,反映村民主观评价的民主管理与民主监督题项均为定序变量,故采用Eta系数与斯皮尔曼相关系数分别表示上述诸项与社会资本的相关关系。在乡村法治方面,通过量表测得的法治效能与乡村社会资本总量均为定距变量,故采用皮尔逊相关系数表示二者的相关关系;乡村德治方面亦作此处理。

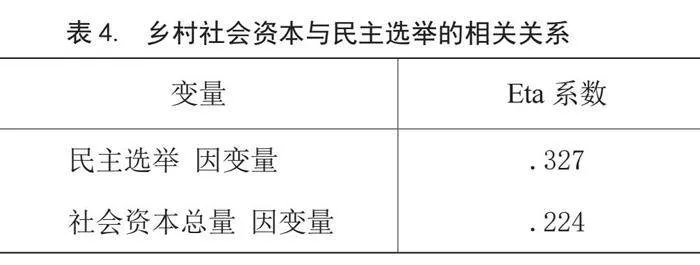

(一)乡村社会资本与自治

由表4可知,民主选举与社会资本总量的Eta系数为0.327,表明两个变量存在显著的相关关系。结果可表述为:社会资本总量越高,村民越有可能参加民主选举。

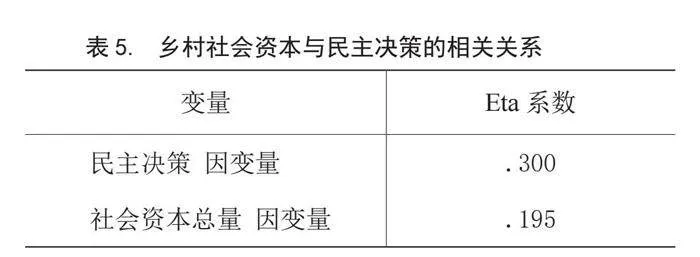

由表5可知,民主决策与社会资本总量的Eta系数为0.300,表明两个变量存在显著的相关关系。结果可表述为:社会资本总量越高,村民越有可能参与民主决策。

由表6可知,民主管理、民主监督与社会资本总量的斯皮尔曼相关系数分别为0.308、0.345,说明民主管理、民主监督均与社会资本总量存在一定相关关系。两组相关系数检验的概率P值均为0.000,表明民主管理、民主监督均与社会资本总量存在显著相关关系。从变量的对应关系上看,结果可表述为:社会资本总量越高,村民对乡村民主管理、民主监督成效的评价与期望值越高。

(二)乡村社会资本与法治

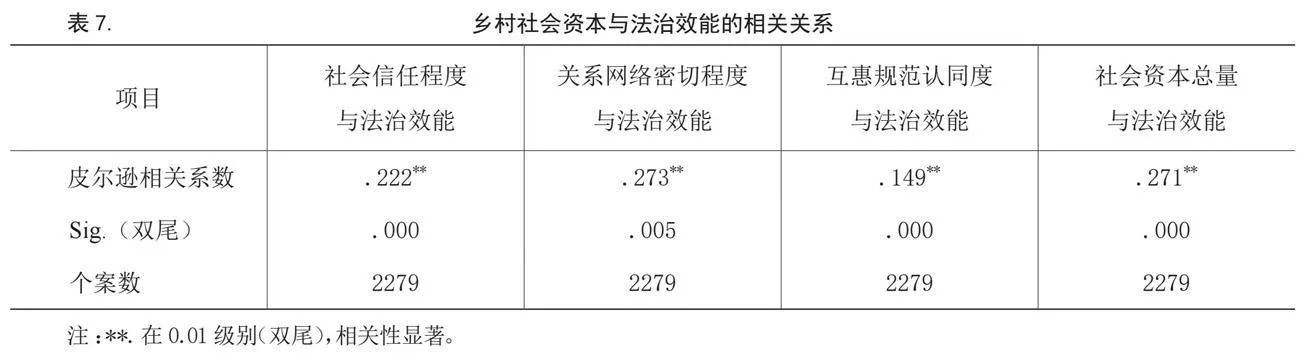

由表7可知,社会资本总量与法治效能的皮尔逊相关系数为0.271,说明二者之间存在一定正向弱相关关系。在社会资本三大维度中,与法治效能具有相对较强相关关系是关系网络密切程度,皮尔逊相关系数为0.273;其次为社会信任程度,皮尔逊相关系数为0.222;互惠规范认同度与法治效能的相关关系较弱,皮尔逊相关系数为0.149。社会资本总量及社会资本三大维度与法治效能的相关系数检验的概率P值均为0.000,表明社会资本总量及社会资本三大维度均与法治效能存在一定相关关系。从变量的对应关系上看,总体结果可表述为:社会资本总量越高,乡村法治效能越高。

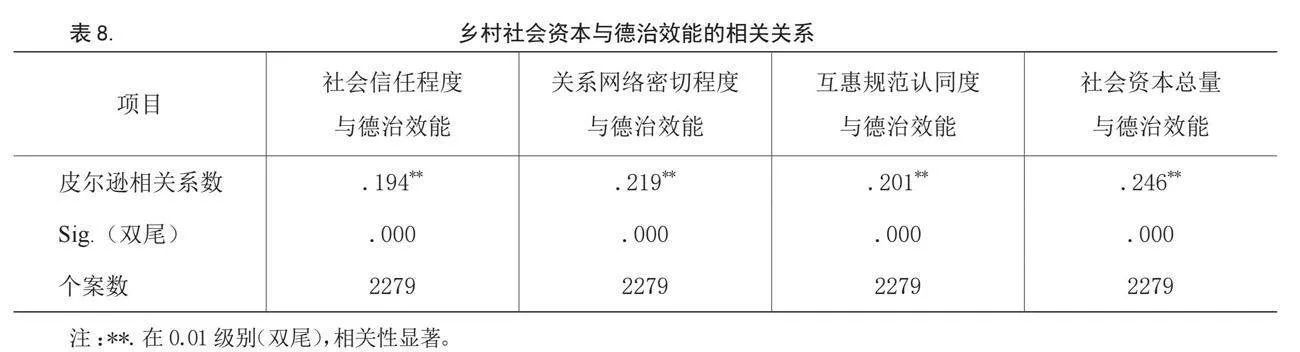

(三)乡村社会资本与德治

由表8可知,社会资本总量与德治效能的皮尔逊相关系数为0.246,说明二者之间存在一定弱相关关系。在社会资本三大维度中,与德治效能具有相对较强相关关系的是关系网络密切程度,皮尔逊相关系数为0.219,互惠规范认同度、社会信任程度与德治效能的皮尔逊相关系数分别为0.201与0.194。社会资本总量及社会资本三大维度与德治效能的相关系数检验的概率P值均为0.000,表明社会资本总量及社会资本三大维度均与德治效能存在一定相关关系。从变量的对应关系上看,总体结果可表述为:社会资本总量越高,乡村德治效能越高。

(四)乡村社会资本与“三治融合度”

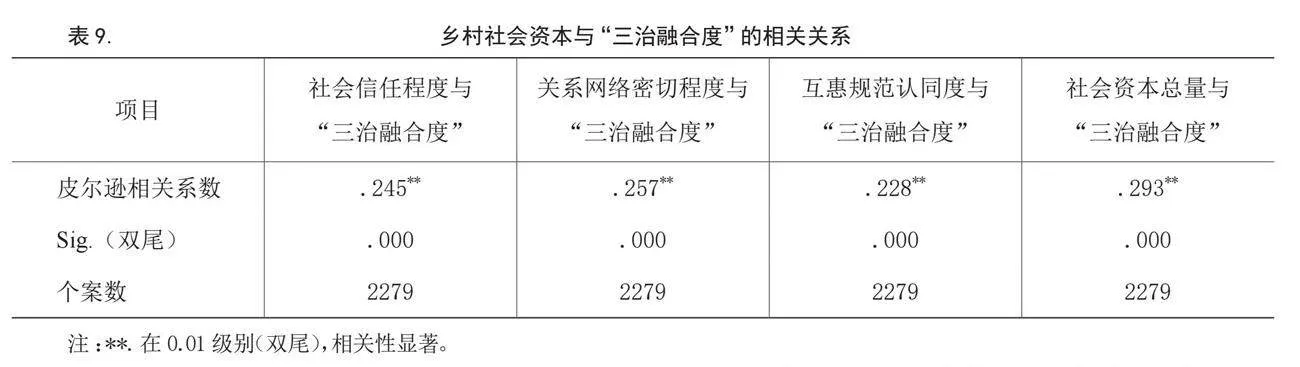

由表9可知,社会资本总量与“三治融合度”的皮尔逊相关系数为0.293,说明二者之间存在一定正向相关关系。在社会资本三大维度中,与“三治融合度”具有相对较强的相关关系的是关系网络密切程度和社会信任程度,二者与“三治融合度”的皮尔逊相关系数分别为0.257、0.245,互惠规范认同度与“三治融合度”的皮尔逊相关系数则为0.228。社会资本总量及社会资本三大维度与“三治融合度”的相关系数检验的概率P值均为0.000,表明社会资本总量及社会资本三大维度均与“三治融合度”存在一定的相关关系。从变量的对应关系上看,总体结果可表述为:社会资本总量越高,“三治融合度”越高。

五、结论与讨论

本研究发现,总体而言,社会资本与乡村自治、法治、德治的实际效能均存在一定的正向相关关系。

在自治方面,除了社会转型带来人才流失、村庄空心化等一系列结构性问题,乡村治理体系的运行方式也导致村民自身的主体意识淡薄。乡村治理事务往往被村干部“垄断”,致使自治“名存实亡”。要真正实现乡村自治,必须重塑村民在乡村治理中的主体地位。仅由政府以绩效考核的常规方法来强行介入,显然无法突破当前困境。即便短期内情况有所改善,但时间一长,可能又会恢复原状。而且这种做法,本身就与自治的内涵相悖。

乡村自治的关键在于通过村庄的内生力量维持其自主运作,自上而下的政府干预仅仅是激发村庄内生力量的辅助手段。在这一过程中,作为乡村原生资源的社会资本是唤醒村民自治意识的关键要素。一方面,利他性的互惠观念与相应规范有助于引导村民投入乡村建设,所以本研究才设计了“我为自己是本村居民感到自豪”这样的题项。面对乡村治理中有可能产生的损害村民自身利益乃至村庄整体利益的情况,具有强烈利他主义观念的村民可以通过选举、决策(村庄公共事务协商)等方式维护相关权益。而密切的关系网络、良好的社会信任度也有助于广泛动员村民群体,鼓舞他们参与到乡村治理中来,从而扩大了自治范围。由此,村民的声音能够被听见,其所提出的意见建议也将使决策结果趋于多元化并呈现出需求导向特征。另一方面,由于村民参与程度不断加深,以及治理主体间互相信任,村庄建设的主动权将由村民掌握,乡村治理将真正朝着维护村民切身利益的方向改善,村庄事务的公开透明度将进一步提高,村民对民主管理的成效将充满信心。

在法治方面,现代法律的原则与抽象概念往往无法为村民所理解,由此也就难以融入依靠传统调解方式解决利益纠纷的农村秩序中。法治推进在乡村遭遇困难,造成了乡村治理困境与城乡治理区隔。在传统乡土社会中,面对无法私了的纠葛时,村民通常会寻求村中有威望的乡绅、宗族族长等主事;若是村内调解无法顺利解决矛盾,那就需要黄宗智所论述的介于官府与乡村之间的“第三领域”来解决问题。[59]而要在当代乡村治理中切实发挥法治的作用,就必须实现现代法治与传统治理规则的融合。

村民在面对争端时,往往倾向于私下调解。这一方面是因为私下调解较为快捷便利,成本比较低;另一方面是因为私下调解可以避免过激行为,不会太过伤害村民间的“和气”。[60]这与冷冰冰的、以严格复杂的流程为特征的现代诉讼体系截然不同。完全执行现代法律程序并不利于法治在乡村的推行,甚而可能会引起村民的逆反心理,最终导致相关机构形同虚设。从这个意义上说,体现乡村人情秩序的社会资本是推进乡村法治建设的一个重要着力点。一方面,随着乡村法律服务趋于本土化,即律师、法官、法律援助志愿者等多来自本乡本土而非由外部派遣,村民将更愿意将自己遇到的矛盾纠纷交予他们来处理。另一方面,互惠规范的伦理道德内涵与法治的核心意蕴是一致的,故而可以将这一非正式制度作为对法律这一正式制度的补充,而村民对互惠规范的高度认同其实也指向了对法治的认可。本研究还发现,与自治效能、德治效能相比,法治效能与关系网络密切程度的正向相关关系更强。这是因为与城市社区的人际关系网络相比,乡村社区中由血缘、地缘所决定的人际关系网络更为直观,内部更为紧密,具备更大的社会影响力。这意味着借助亲友关系网络带动村民学法、用法具有很强的现实操作性。比如,村民会看在负责诉讼相关事务的亲友的“面子”上,尝试利用法律维权;而亲友也可为村民提供帮助,使其更好地理解法律,提高他们对法律的信任度。

在德治方面,由于社会转型带来的结构性问题凸显,村民的价值观念、村庄的利益结构发生了极大改变,原有的乡村伦理道德对村民的约束力大大下降。然而传统乡土秩序已经延续了数千年,扎根乡村、与村民生活息息相关的传统道德规范依然有着巨大的影响力,且作为法律的补充,在乡村治理中具有极大的延展性,发挥着重要作用。为适应社会转型带来的一系列新情况,使乡村得到更好的发展,应当对乡村道德秩序进行一定的优化改善。

在这一过程中,社会资本虽然无法从源头上解决德治影响力减弱的问题,但可充当现有道德规范与村民主体之间的联接渠道和道德实施过程中的润滑剂。一方面,密切的关系网络意味着村民间时常发生亲近来往,在大小事务上形成了或多或少的互助合作关系,而务实合作恰与支撑德治的美德相契合,且广泛的关系网络中也存在着主体间相互带动、相互效仿的隐性机制,这有利于德治思想在村民中的有效普及。本研究的数据分析结果也表明,在社会资本三大维度中,关系网络密切程度与乡村德治效能的相关关系最强。另一方面,带有明显利他主义色彩的信任与互助本身就是社会美德,这意味着具有良好信任程度与普遍存在互助规范的村庄在某种程度上已与德治相融合,能够更好地推进德治。

在“三治融合”方面,从功能导向上看,依据自治、法治、德治在乡村治理体系中分别呈现出的优势、短处及最终的价值旨归,不难发现上述三者已经形成了具有极强互补性的融合机制。结合乡村社会资本的内生性特质,本研究认为,与其将社会资本视作促进乡村场域“三治融合”的外在推动因素,不如将其视为内嵌于乡村社会的“三治融合”乡村治理体系的生成基础和推进要素。正如上文分析所得,社会资本的底层内涵与自治、法治、德治的治理逻辑相通相合。故而原生的社会资本愈强,促使“三治融合”生发与持续运转的先赋条件和社会环境便愈完备、愈稳固。在此基础上,“三治”间的融合便愈发完善、紧密。这恰与王海峰等学者的分析思路相符,[32]即“三治融合”是一种无需外力介入助推便可达成自洽的治理模式,社会资本是该治理体系的根本性生成要素。

其中,社会信任作为联结村民集体意愿、集体行动的黏合剂,是“三治融合”乡村治理体系运行的根本动力所在。高信任程度有益于各类措施的互相照应、实际推进。而在有限的村庄场域内形成的紧密的社会关系网络,则带动了乡村主体成员一起进入到该治理体系中并发挥相应作用。此外,基于村民间的社会信任与紧密联系,一些与村庄实际生活、村民切身利益密切相关的公共性议题更易于公之于大众视野,进而得到处理和解决。由此可见,社会信任与关系网络为“三治融合”提供了治理主体、治理动力与治理议题,这恰与“三治融合”的基本特征即自主性、灵活性与协商性相呼应。本研究的数据分析结果也表明,关系网络密切程度和社会信任程度与“三治融合度”的相关关系很强。而互惠规范作为村民默许认同的内生性条例,则为该体系奠定了规则性基础,使得融入部分现代内涵的一系列制度规范更易于为村民所接受。

社会资本在一定程度上可以有效推动乡村的自治、法治、德治。作为应对与化解当下“三治”下乡困境的村庄内生力量,社会资本能够充分调动村民参与乡村治理、内化现代规范、弘扬传统美德的积极性与主动性,在推进国家治理体系和治理能力现代化过程中具有十分重要的意义。培育好乡村社会资本,对推进“三治融合”和乡村治理现代化具有重要价值。

参考文献:

郁建兴.“三治融合”的持续创新[J].治理研究,2020(6).

胡静.“三治融合”视角下乡村治理要素的优化路径探究[J].农业经济,2022(12).

王贺强.乡村治理法治化现状分析及实现路径[J].农业经济,2020(7).

郎友兴.走向总体性治理:村政的现状与乡村治理的走向[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015(2).

刘昂.中国乡村治理的伦理审视[J].道德与文明,2021(1).

桂华.迈向强国家时代的农村基层治理——乡村治理现代化的现状、问题与未来[J].人文杂志,2021(4).

周庆智.乡村治理转型:问题及其他[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

李小伟.“三治融合”创新农村社会治理体系[J].经济问题,2021(10).

L. J. Hanifan. The Rural School Community Center[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1916, 67.

张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003(4).

Robert D. Putnam. Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America[J]. Political Science and Politics, 1995, 28(4).

Pamela Paxton. Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(1).

赵延东.测量西部城乡居民的社会资本[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(6).

罗家德,方震平.社区社会资本的衡量——一个引入社会网观点的衡量方法[J].江苏社会科学,2014(1).

边燕杰.城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J].中国社会科学,2004(3).

宋黔晖.社会资本视域下的乡村治理[J].学术研究,2007(3).

严燕,朱俊如.社会资本嵌入乡村治理的路径研究[J].人民论坛·学术前沿,2021(2).

张立荣,冉鹏程.社会资本视角下乡村治理的困境分析与出路探寻——以恩施州利川市律师事务所参与乡村治理为例[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018(4).

简聃.社会资本嵌入乡村生态治理的逻辑理路与路径选择[J].海南大学学报(人文社会科学版),2023(1).

施雪华,林畅.社会资本视角下的中国乡村治理研究[J].北京行政学院学报,2008(2).

杨嵘均.论正式制度与非正式制度在乡村治理中的互动关系[J].江海学刊,2014(1).

闫臻.嵌入社会资本的乡村社会治理运转:以陕南乡村社区为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015(4).

吴晓燕,关庆华.“村改居”社区治理中社会资本的流失与重构[J].求实,2015(8).

裴志军.制度刚性下的村民自治参与:社会资本与政治效能感的作用[J].农业经济问题,2013(5).

李剑秋.村民自治视野下的社会资本[J].湖北社会科学,2009(5).

裴志军.党群关系、社会资本与村民自治绩效[J].华南农业大学学报(社会科学版),2013(2).

柯佳敏.社会资本重构:乡村自治组织功能提升的必然选择[J].理论探讨,2014(6).

何绍辉,黄海.“拿起法律的武器”:法律何以下乡?——湘中四个个案的比较研究[J].中国农村观察,2011(1).

应星.“迎法入乡”与“接近正义”——对中国乡村“赤脚律师”的个案研究[J].政法论坛,2007(1).

边燕杰,王学旺.社会资本与乡村法治:亲友联系的作用机制[J].河南社会科学,2021(3).

张梁梁,李世强.社会资本与乡村善治:基于“三治融合”的视角[J].城市发展研究,2021(11).

王海峰,易柳.“三治融合”乡村治理体系的生成逻辑与未来路向——基于社会资本嵌入鄂西W村实践的考察[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2023(2).

谢炜,郝宇青.乡村振兴视域下“三治融合”实施成效研究——基于上海的实证调查[J].学习与探索,2021(2).

徐朝卫.“三治”融合实现乡村善治[J].人民论坛,2019(16).

佀咏梅.“三治融合”唱响乡村基层治理的“协奏曲”[J].人民论坛,2020(Z1).

陈于后,张发平.新时代乡村“自治、法治、德治”融合治理体系研究[J].云南行政学院学报,2019(6).

唐京华,张雷.村民自治单元下沉的价值与困境——黑龙江省方正县试点调查研究[J].北方民族大学学报,2021(1).

吴春来.乡村振兴背景下的自治赋权与精英参与——湖北秭归县“二长八员”村落自治个案分析[J].北方民族大学学报,2020(4).

黄博.“三治融合”视域下乡村治理能力提升的三维审视[J].求实,2022(1).

王利明.法治:良法与善治[J].中国人民大学学报,2015(2).

姜晓萍,许丹.新时代乡村治理的维度透视与融合路径[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019(4).

李华.城乡社区治理中法治、德治、自治“三治”融合的制度分析[J].领导科学,2019(8).

李毅.农村法律服务:现状、问题与完善[J].中共天津市委党校学报,2017(4).

李长健.我国农村法治的困境与解决方略研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2005(5).

马树同.基层治理视域下乡村人民调解的现代转型[J].宁夏社会科学,2019(1).

王东.法治乡村建设推进乡村振兴的价值耦合、行动构设与路径选择[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(5).

徐婧.“三治融合”乡村治理体系的“法治”进路[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(1).

李三辉.“三治融合”与乡村振兴治理体系构建[J].广西社会科学,2020(7).

刘婷婷,俞世伟.乡村德治重构与归位:历史之根和现代之源的成功链接[J].行政论坛,2020(1).

施远涛,赵定东,何长缨.基层社会治理中的德治:功能定位、运行机制与发展路径——基于浙江温州的社会治理实践分析[J].浙江社会科学,2018(8).

李裕瑞,常贵蒋,曹丽哲,龙花楼.论乡村能人与乡村发展[J].地理科学进展,2020(10).

钟海,任育瑶.“三治融合”乡村治理体系研究回顾与展望[J].西安财经大学学报,2020(4).

何阳,孙萍.“三治合一”乡村治理体系建设的逻辑理路[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018(6).

肖军飞,周燕.“三治合一”视域下深度连片贫困区乡村治理体系创新——基于云南省盐津县的治理实践[J].云南行政学院学报,2020(4).

李博.“一体两翼式”治理下的“三治”融合——以秦巴山区汉阴县T村为例[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020(1).

邓大才,走向善治之路:自治、法治与德治的选择与组合——以乡村治理体系为研究对象[J].社会科学研究,2018(4).

孙冲.村庄“三治”融合的实践与机制[J].法制与社会发展,2021(4).

丁文,冯义强.论“三治结合”乡村治理体系的构建——基于鄂西南H县的个案研究[J].社会主义研究,2019(6).

黄宗智.重新思考“第三领域”:中国古今国家与社会的二元合一[J].开放时代,2019(3).

王颖慧,谢尚果.乡村振兴背景下传统无讼法律文化再认识——基于广西玉林市博白县民富村的调研[J].河北法学,2021(6).

[责任编辑 黄云龙]

Research on the Relationship between Social Capital and the Governance Efficiency of

“Three-Governance Integration” in Rural Areas

XING Chengju, SHENG Shutong, SHI Qiyu

(College of Humanities and Social Development, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100)

Abstract: Promoting “three-governance integration” is an important goal of the construction of rural governance system in the new era. In the process of its promotion, there are major problems such as the absence of governance subjects, difficulties in advancing the rule of law, and the weakening influence of the rule of virtue. Social capital plays a certain positive role in its promotion: In terms of self-governance, the higher the total amount of social capital, the more villagers to participate in democratic elections and decision-making, and the higher their evaluation and expectation of the effectiveness of democratic management and supervision. In terms of the rule of law and virtue, the higher the total amount of social capital, the more significant the effectiveness of the rule of law and virtue. Among the three dimensions of social capital, there is a strong positive correlation between the closeness of relationship network and the effectiveness of the rule of law and virtue. By defining and measuring the degree of “three-governance integration”, it can be found that social capital contributes to “three-governance integration” to a certain extent.

Key Words: social capital; self-governance; rule of law; rule of virtue; “three-governance integration”; governance effectiveness; rural governance system