政策工具视域下县级纪检监察干部队伍建设的动力、目标与策略

2024-11-30周维李永洪

摘 要:县级纪检监察干部队伍是开展党风廉政建设与反腐败斗争的重要力量,其高素质专业化建设对优化基层政治生态至关重要。本文对S省关于开展县级纪检监察干部队伍建设的政策文本进行扎根分析,尝试从政策工具视角对此予以回应。研究发现,县级纪检监察干部队伍建设遵循“动力识别—目标分解—策略组合”的系统逻辑。首先,纵向科层压力与横向竞争压力的双向压力传导、领导权威赋能与现实治理需求的双重动机形塑,构成政策工具配置的初始动力。其次,县级纪检监察机关将干部队伍建设目标分解为政治建设、能力建设、廉政建设三项子目标,有效提高了政策工具配置的针对性与可操作性。最后,组合配置资源引导型、激励塑造型、环境优化型政策工具,从多元治理资源支撑、内部激励结构形塑、外部发展环境优化三个方面促进政策协同发力,有效推动了干部队伍高质量建设。

关键词:县级纪检监察干部队伍;纪检监察干部队伍建设;高素质干部队伍;扎根理论;政策工具

一、引 言

建设高素质专业化纪检监察干部队伍是我国政法事业的重要工作之一。二十届中央纪委三次全会工作报告强调要“以彻底的自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察队伍”。[1]对现代国家来说,一支忠诚干净担当的纪检监察干部队伍是实现有效治理的关键。长期以来,党和国家在纪检监察干部队伍建设上投入了大量精力。社会主义革命和建设时期,毛泽东提出“又红又专”的干部培养目标。改革开放和社会主义现代化建设新时期,邓小平提出干部“四化”的方针。这就为在不同时期培养适应国家建设需要的干部队伍指明了方向,也成为纪检监察干部队伍建设的重要原则。新时代以来,以习近平同志为核心的党中央作出全面从严治党的重大战略部署,对加强纪检监察干部队伍建设提出新要求。在全面从严治党战rHAQHu1/V3nj40mYisOFgKFqmo1+7ZXYXKhrejM9hrQ=略布局下,党和国家就纪检监察干部队伍建设开展一系列富有意义的探索并取得了显著成绩。高素质专业化纪检监察干部队伍成为新时代党和国家推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要力量。

不同于西方国家公职人员队伍“两官分途”,中国的纪检监察干部队伍兼具正确政治立场、强大专业能力和廉洁自律品质,且政治标准始终是首位标准。党和国家如何有效建设这样一支干部队伍?从学界相关研究来看,学者们大多强调顶层设计、制度供给等因素的重要性。[2][3]但是,作为党和国家干部队伍建设宏观战略部署的具体表达,以及干部队伍建设过程中的重要结构性因素,科学合理的政策工具配置却未能引起足够重视,其配置的动力、目标、策略等问题也一直未能得到明确回答。县级纪检监察干部队伍建设为我们提供了一个观察视角。一方面,这支队伍是纪检监察系统中的基层队伍,其建设好坏直接关系到基层政治生态良善与否。另一方面,县级纪检监察系统长期重视队伍建设,在基层纪检监察体制改革过程中亦配置了大量政策工具,以保证干部队伍的高素质与专业化。当前县级纪检监察干部队伍建设取得的成绩,也为我们审视政策工具与纪检监察干部队伍建设之间的关系提供了大量事实依据。

基于此,本文以S省县级纪检监察部门的干部队伍建设为切入点,收集10个县(市、区)的政策文件、访谈记录与新闻报道文本,借助扎根理论方法,探讨当前党和国家在推进县级纪检监察干部队伍建设过程中所采用的政策工具及其配置逻辑。本文的研究意义在于,既讨论了政策工具与纪检监察干部队伍建设之间的复杂关系,丰富了纪检监察干部队伍建设的研究视角,也为推动高素质专业化纪检监察干部队伍建设提供了参考路径。

二、文献回顾与分析视角

目前,学界一般将作为现代化国家建设重要力量的干部队伍视为一个整体来讨论,并在此基础上形成干部队伍建设的思想基础与实践策略两大研究领域。本文在梳理和反思现有研究的基础上,介绍政策工具这一理解干部队伍建设的有益视角。

(一)思想基础与实践策略:干部队伍建设研究的双重进路

一方面,学界高度关注党和国家推进干部队伍建设的思想基础。党和国家有关干部队伍建设的政策措施往往受到党和国家领导人思想理论的深刻影响。因此,大量研究致力于分析领导人对干部队伍建设的认识及其相关理论。第一,从总体上把握领导人的选人用人思想与干部队伍建设思想的演进。[4][5]有研究发现,领导人的干部队伍建设思想具有深厚的理论渊源,包括马克思主义建党理论、中国革命时期党建思想和社会主义初级阶段党建思想等多种来源,其本质是这些思想在新时代的交融与最新发展。[6]领导人根据实践发展为这些思想加入新要素,使之不断丰富并成为新时代干部队伍建设的行动指南。第二,有研究尝试从微观角度出发,分析领导人的干部队伍建设思想。干部队伍建设是一项系统工程,在资源有限的情况下,需要有重点地开展专项工作以保证队伍建设效率。基于此,学者们广泛讨论了领导人有关“关键少数”、从严治吏、干部能力建设等的思想,[7][8][9]并指出这些方面是领导人把握当前干部队伍建设的着力点。第三,也有研究讨论领导人关于特定系统干部队伍建设的思想。干部队伍本身包含大量分支系统,灵活地、有针对性地推动这些特定系统干部队伍发展,是提高干部队伍整体素质的必然要求。为此,相关研究聚焦领导人关于“关键少数”、高级干部队伍、民族干部队伍等的建设思想,[7][10][11]并认为这些思想反映了领导人对干部队伍建设认识的不断深化,对新时代推进干部队伍建设、提升干部队伍的现代化国家治理能力具有重要意义。

另一方面,学界就党和国家推进干部队伍建设的实践策略展开讨论。中国共产党具有重视干部队伍建设的优良传统。新中国成立之初,党就将革命时期积累的干部队伍建设经验运用到国家干部队伍建设中。经过长期实践,党和政府在这方面积累了丰富经验。基于此,有研究探讨新中国成立以来干部队伍建设的总体逻辑,指出制度建设、干部管理模式的与时俱进与干部管理体制改革是推动我国干部队伍建设不断深化的关键。[12]而严把干部入口、加强教育培训、拓宽选人用人渠道等为新中国的政权建设提供了强大组织基础。[13][14]进入新时代,国内外形势变化和民族复兴使命对国家治理能力提出更高要求,高素质专业化的干部队伍成为现代化国家建设的关键力量。为此,有研究从制度建设的角度展开讨论。有学者发现,我国的干部队伍建设以地方领导干部队伍建设为重点,强调推进地方“关键少数”培养的制度化,进而形成中国特色地方领导干部队伍。[15]也有学者发现,选贤任能制、干部考核制在我国干部队伍建设中发挥了重要作用。[16][17]干部能力建设是干部队伍建设的重要内容。有学者概括了干部队伍的五大能力,即政治立场能力、危机处置能力、资源调度能力、社会治理能力和舆论引导能力,并认为国家可以通过加强问责、火线提拔、指导督导等方式加强对干部的培养。[18]有研究则以实证方法揭示干部个人素养、组织关注与培养力度、行业系统特征与激励结构对干部专业能力提升的促进作用,并认为专业背景、实践历练、班子配备以及适宜的配套管理制度对干部队伍专业能力建设至关重要。[19]

以上研究为我们深化对干部队伍建设规律的认识提供了有益参考,但仍存在缺憾。首先,既有研究虽然从思想观念、历史传统、制度建设等多个方面讨论了干部队伍建设的相关问题,却未能对政策工具这一要素给予足够重视。事实上,党和国家在推进干部队伍建设过程中往往会配置大量政策工具,这对破除干部队伍建设中存在的体制机制障碍、引导治理资源注入等具有积极意义。其次,当前研究对特殊系统干部队伍建设的关注不够。虽然有研究尝试讨论民族干部队伍、审计干部队伍等的建设策略与问题,[20][21]但大部分研究仍从整体上把握干部队伍建设问题,没有很好地揭示不同系统干部队伍建设的特殊性,这导致研究结论偏于宏观,缺乏针对性和具体性。最后,相关研究对实证方法的运用不够充分。当前研究倾向于从理论层面讨论干部队伍建设问题,而实证方法运用不足,证据呈现较少,影响了研究结论的信度与效度。

(二)政策工具理论:理解高素质干部队伍建设的有益视角

政策工具是国家在制定、落实和评估各种宏观顶层设计的过程中所采取各种手段的统称。一般而言,国家的顶层设计都需要通过政策工具予以落实,而政策工具的科学合理化程度关系到顶层设计落地的最终效果。同时,在政策环境日益复杂与治理目标趋向多元的背景下,国家往往倾向于通过多种政策工具的组合配置来推动政策目标的实现。不同类型的政策工具具有不同的作用机制,它们之间的不同组合也会对政策目标落地效果产生差异化影响。最常见的政策工具包括规制性工具与非规制性工具,供给型工具、环境型工具与需求型工具,实质性政策工具与程序性政策工具等。[22][23][24][25]

政策工具理论为理解当前高素质专业化纪检监察干部队伍建设提供了有益视角。纪检监察机关作为党和国家自我监督的专责机关,围绕自身干部队伍建设出台了大量政策法规与制度规章。这些政策法规、制度规章相互配合,形成了高度耦合的政策工具网络,并成为纪检监察干部队伍建设过程中的重要结构性要素。而这些政策工具的有机组合与运用过程,本质上也是实现我国关于“建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”[26]顶层设计的系统性过程。因此,对党和国家机关推进干部队伍建设所采取的政策工具进行分析,有助于我们深化对干部队伍建设过程的认识,并为实务部门更好推进这项工作提供新的启发。

三、研究方法与资料来源

本文运用扎根理论分析县级纪检监察机关为推进干部队伍建设所采用的政策工具及其配置过程。以下介绍本文的研究方法与资料来源。

(一)扎根理论

扎根理论是由美国学者格拉泽和斯特劳斯于1967年提出的质性研究方法。[27]这一方法的核心是在充分掌握经验资料的基础上建立理论,要求研究者从实际观察中归纳出反映研究对象本质的核心概念,进而自下而上地进行理论建构。本文以S省县级纪检监察机关干部队伍建设为研究对象,借助相应的政策文本、访谈资料与新闻报道开展扎根分析,尝试理清当前县级纪检监察机关推进干部队伍建设的政策工具选择,进而以小见大,建构起能合理解释当前我国推进干部队伍建设的政策工具模型。

(二)资料来源

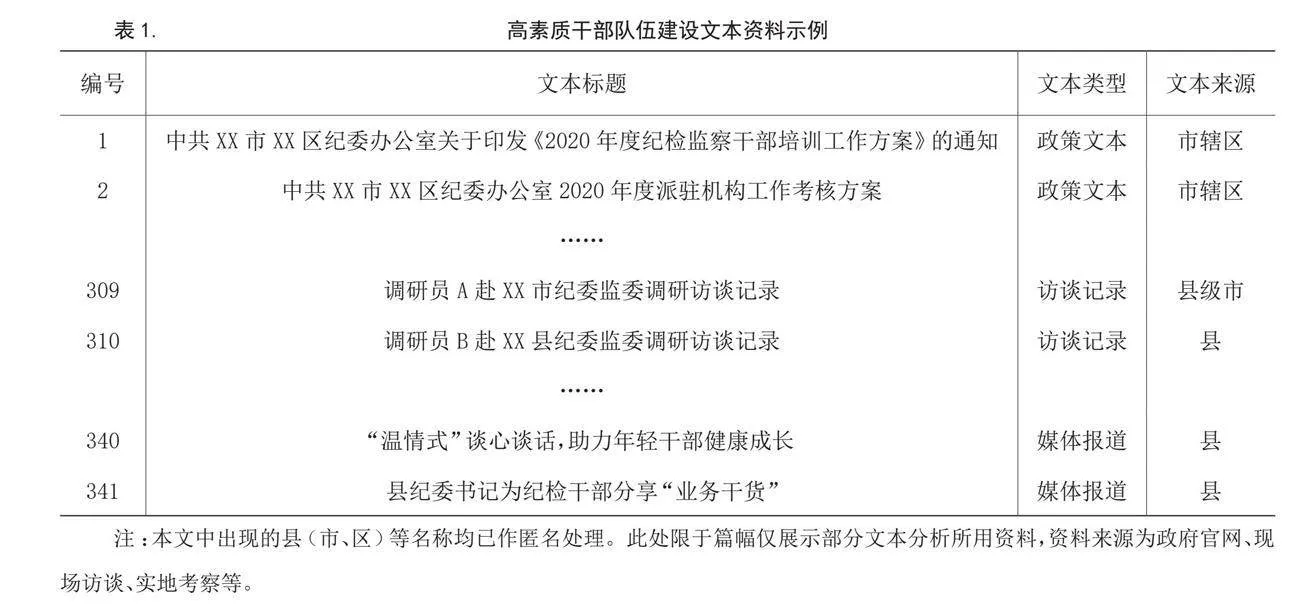

党中央深入推进纪检监察体制改革,陆续制定出台《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划(2023—2027年)》等一系列干部队伍建设专门文件。各地纪检监察机关也围绕本系统干部队伍建设工作出台了系列政策规划。本研究基于资料代表性、可获取性的双重考虑,收集S省10个县(市、区)自2018年纪检监察机关调整后有关干部队伍建设的政策文本308份。同时,为充实研究素材,本文根据三角验证法的要求,对目标单位负责人、一线干部、利益相关者进行多次访谈,共得到访谈记录13份,并通过互联网平台收集目标县(市、区)有关干部队伍建设的新闻报道20份,所有文本材料合计341份。见表1。

四、核心范畴提炼与模式建构

本文运用Nvivo12软件实现上述研究设计。经过开放式编码、主轴编码和选择性编码三个程序对文本内容进行分析,挖掘县级纪检监察机关在推进干部队伍建设过程中运用政策工具的过程模型。

(一)开放式编码

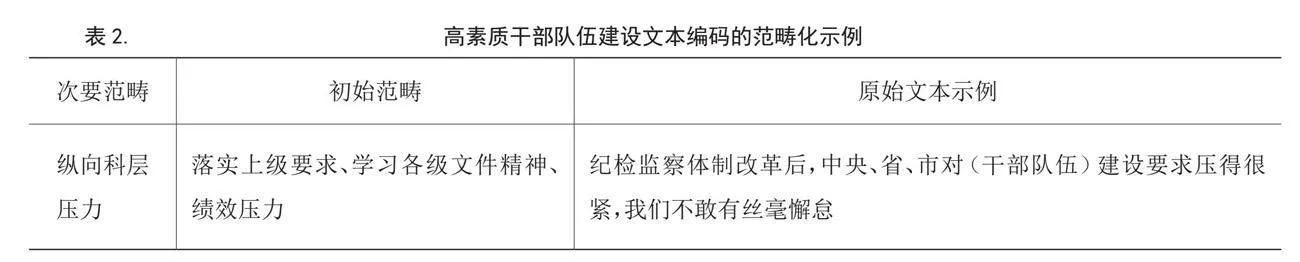

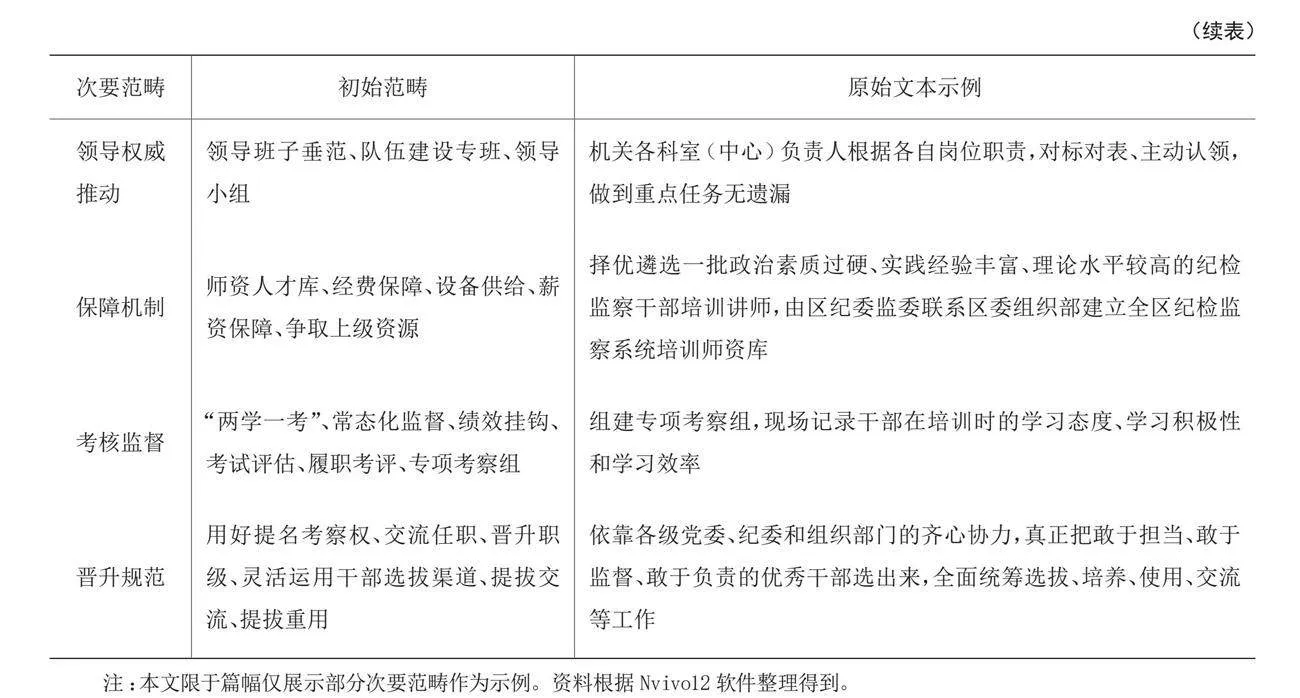

开放式编码要求在研究初期将所收集到的文本资料进行分解,以获取具有研究意义的词语、语句或段落,并在此基础上对这些新的材料进行概念化和范畴化操作。本文从收集到的341份文本材料中按比例随机抽取306份文本,其中,政策文本279份,访谈记录10份,新闻报道17份。将这些文本材料导入软件中进行开放式编码操作与概念化转换,如将“全面落实换届各项政策规定,把年龄、经历、学历、专业等优化配备政策不折不扣地落到实处”提炼为“设置硬性准入门槛”。之后,通过对政策文本中涉及县级纪检监察机关干部队伍建设的相关表述不断进行整理比较,提炼出原始概念151个。为保证结论的科学性、可靠性,参考学界相关研究方法,[28]本文只保留具有2个及以上参考点的概念,并将意义相同的概念进行整合,得到有效初始范畴138个。最后,通过对这些原始概念进行范畴化操作,形成22个次要范畴。见表2。

(二)主轴编码

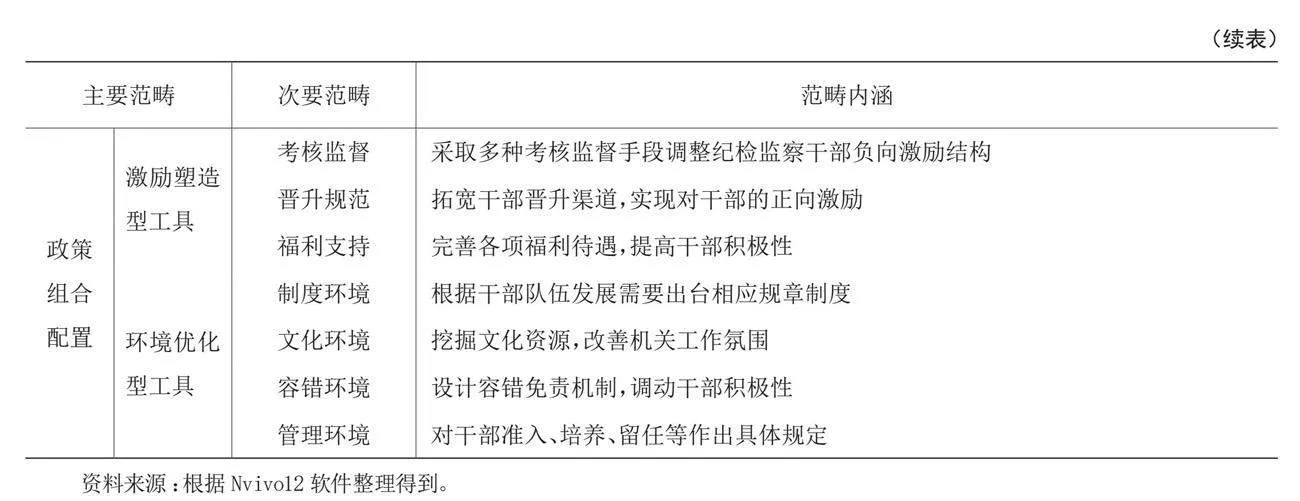

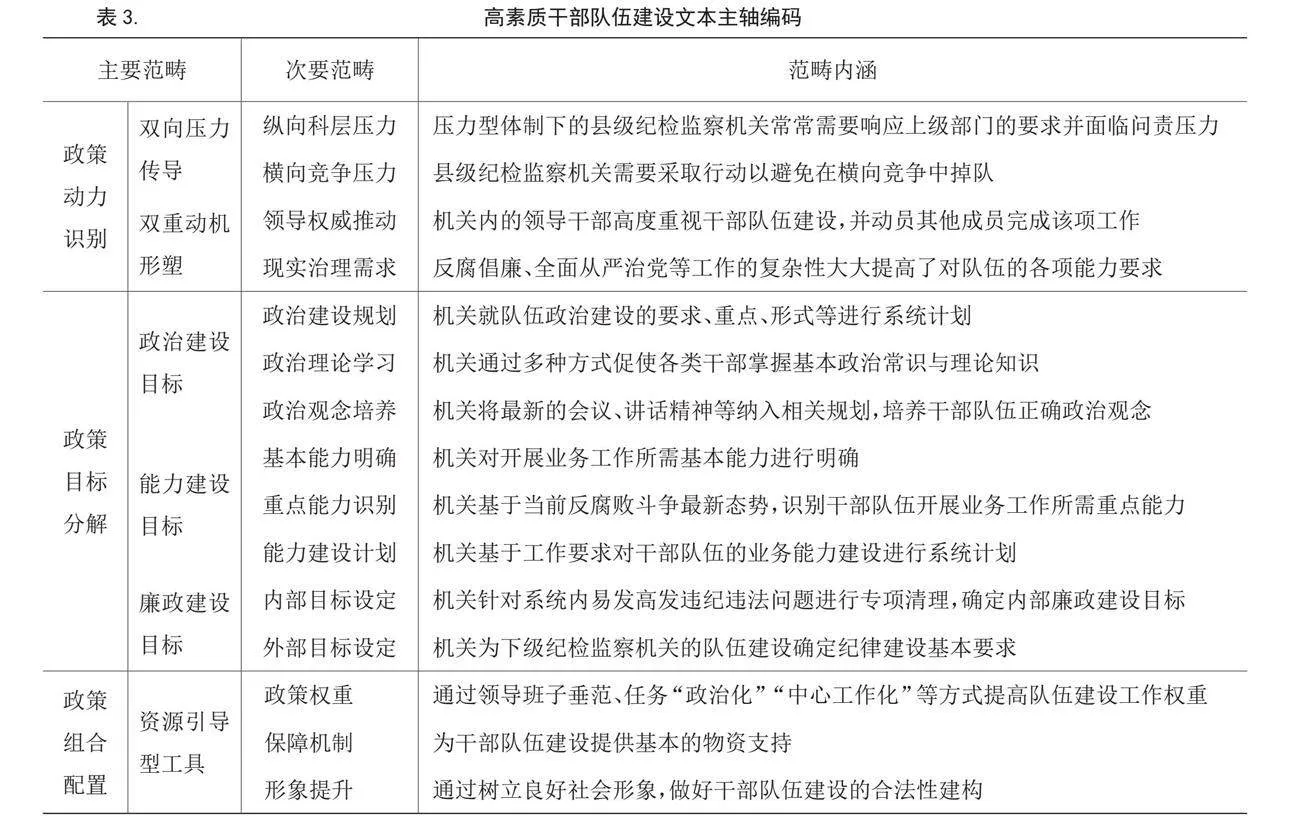

主轴编码是指在第一阶段将原始资料简化为独立的范畴与概念后,重新将这些分散的范畴与概念进行整合的工作。其主要目的是寻找意义相近的概念范畴,并将它们按一定的标准重新组合归类,以提升概念范畴的理论化、抽象化程度。本文的主轴编码以不同次要范畴的属性为标准进行组合归类以及概念抽象,最终形成政策动力识别、政策目标分解、政策组合配置3个主要范畴,与前一阶段所形成的次要范畴一并形成主轴编码表。见表3。

(三)选择性编码

选择性编码是整个分析过程的核心,它要求对主要范畴之间的关系作进一步的凝练整合,最终得到能够较好解释与概括所有文本资料的核心概念。本文通过对138个初始范畴、22个次要范畴以及3个主要范畴进行比较分析,建立以“动力识别—目标分解—策略组合”为核心的“县级纪检监察干部队伍建设的过程模型”。见图1。

(四)理论饱和度检验

一个成熟的理论通常要求囊括所有可能的概念、范畴。理论饱和度检验是验证本研究运用扎根理论所提炼出的成果是否达到成熟的重要环节。将先前剩余的35份文本加入分析,再次进行编码和概念化操作,结果并未发现有新的概念形成,也未发现已有概念范畴存在新的关联。这说明,本文根据先前文本材料所提炼出的“县级纪检监察干部队伍建设的过程模型”具有较好的理论饱和度。

五、高素质干部队伍建设中的

政策工具配置过程

本文认为,县级纪检监察机关推进高素质干部队伍建设经历了“动力识别—目标分解—策略组合”的系统过程,且不同阶段有不同的中心任务。

(一)政策配置动力识别:纪检监察干部队伍建设的逻辑起点

政策工具的配置需要有原始动力供给。县级纪检监察机关推进高素质干部队伍建设受到纵横向、内外部多重因素驱动。具体来说,包括纵向科层压力、横向竞争压力、机关领导重视、现实治理需求四大驱动因素。

一方面,县级纪检监察机关面临纵向与横向的双向压力传导。首先,处于压力型体制尾端的县级纪检监察机关面临上级考核的巨大压力。2018年纪检监察系统改革后,部分公检法系统的干部转隶进入纪检监察队伍,在充实队伍力量、增强队伍专业性的同时,也带来了队伍整合协调的挑战。这种情况在县级机关尤为明显。部分转隶进入的干部由于待遇、晋升等问题在工作中抱有情绪,难以真正融入机关。对此,中央在改革当年即发文要求重视纪检监察干部队伍建设。省、市则层层传达文件要求,并将之作为年度重点工作进行专项考核。“市里每年都会要求开展队伍整顿,年中小考(核),年末大考(核),指标非常细,细到开几次培训会、培训多少人。”(访谈记录G220524①)可以发现,上级机关通过专项督导问责、设置量化考核指标等多种手段向县级机关施加了较大的科层压力,这大大提升了干部队伍建设在纪检监察系统中的议程优先级,促使县级纪检监察机关为此投入资源。其次,县级纪检监察机关也面临来自同级的竞争。不同县(市、区)的机关在一定程度上存在竞争关系,这些机关规律性地面对来自中央、省、市的工作绩效验收并得到上级评价,而这些评价关乎机关未来的资源获取和领导干部的发展前景。这为县级纪检监察机关打造工作亮点、从上级那里得到超越同级的评价提供了巨大动机。由于纪检监察机关工作内容的特殊性,除案件的审理处置外,干部队伍建设成为一项不可忽视的重点工作。有干部表示:“G区这方面(指干部队伍建设)做得很好,每年的先进单位都有它。都是市辖区,我们压力也很大。”(访谈记录S220407)这种来自同级机关的绩效压力促使县级机关往往把大量的注意力分配到干部队伍建设上,并将之作为一项重点工作加以推进。

另一方面,县级纪检监察机关也面临内外部的双重动力输送。在机关内部,领导的高度重视为推进干部队伍建设创造了动力。在领导负责制下,领导干部特别是一把手往往是机关的权威,其关注点往往是整个部门的工作重心。县级纪检监察机关的主要领导高度关注队伍建设工作,这具体表现在:首先,在公开讲话中对队伍建设工作专列要点进行强调。以S区为例,笔者收集到该区纪委书记的工作报告、会议讲话稿、公开采访等发言材料共8份,其中的7份都专门提到“建设纪检监察铁军”等干部队伍建设的相关内容。其次,在机关内部设置干部队伍建设专门协调机构。笔者通过梳理收集到的文本资料发现,县级纪检监察机关常常设置由班子成员作为负责人的工作专班、工作小组等,专门负责推进机关干部队伍建设工作。这些举措表明,县级纪检监察机关高度重视干部队伍建设,并为之投入了相当的领导资源以推动工作开展。而在机关外部,纪检监察工作面临的形势越发复杂,对纪检监察干部队伍的要求越来越高,促使其必须持续加强自身建设、提高业务水平。随着全面从严治党和法治政府建设的深入推进,对各种违法违规违纪问题的调查处置规定更严、力度更大。县级纪检监察机关直接面对基层,而基层案件处置工作往往相当繁琐,这些都使得县级纪检监察机关原有的队伍配置难以适应新的工作需要。以Z县纪检监察机关为例,改革后机关在编人员59人,其中大学及以上学历者仅27人,而具有纪检监察工作所需的法律、审计等相关专业背景的仅24人。这严重影响了纪检监察机关的工作效率。很多干部也反映部分工作超出其能力范围,只能“赶鸭子上架”。因此,推动干部继续深造,引入更多高素质人才,推进高素质干部队伍建设,已成为应对现有治理挑战的应然之举。

(二)政策配置目标分解:纪检监察干部队伍建设的思路设计

高素质干部队伍建设的政策目标宏大,需要对其进行有效分解以提高政策的针对性与可操作性。基于此,县级纪检监察机关将高素质干部队伍建设目标分解为政治建设、能力建设与廉政建设三项子目标,并以此指导后续相关政策工具的设计与使用。

首先,设置明确的政治建设目标。政治建设事关党政机关在重大原则问题上的立场,并直接影响干部对自身工作的态度与积极性。政治建设目标主要涉及干部队伍对国家宏观政治理论、战略部署、主流意识形态等内容的把握与支持。调研发现,县级纪检监察机关相当重视政治建设。一方面,它们将政治思想和理论学习以及专项培训纳入年度计划,且政治学习往往在培训计划中具有很高优先级。从笔者收集到的相关资料看,“加强思想教育”“强化政治素养”等内容几乎都被列为培训计划的第一项,对干部队伍建设目标的描述也将“党性强”“讲政治”等要求放在首位。另一方面,除了要求干部掌握基本的政治理论知识,相关规划还要求干部学习领导最新讲话精神。规划中所列政治学习材料往往是近年来党中央以及中央纪委、国家监委的相关会议报告、领导人讲话和理论性评论性文章。此外,所在省市的重要会议公报、领导讲话等也是县级纪检监察干部的培训学习内容。

其次,设置清晰的能力建设目标。纪检监察工作具有自身特性,这使得纪检监察机关较之一般党政机关对干部的专业能力有着特殊要求。设置清晰的能力建设目标对于提高干部的工作质量和工作效率格外重要。首先,明确业务工作所需基本能力。基于日常工作内容,财经审计、犯罪心理分析等多项能力被确定为干部完成日常工作所需基础能力,具备这些能力也成为对干部的基本要求。其次,有效识别急需、重点业务能力。由于腐败违纪的内容与形式不断变化,以及上级部门工作规划与工作重点的调整,在长期工作实践中,特定能力可能成为急需、紧缺的重要资源。基于此,县级纪检监察机关结合反腐一线的工作实际、上级部门的最新要求以及外部专家的专业建议,就部分特殊的业务能力,如廉政宣传、取证审查等进行了准确识别。有干部提到:“我们排课是有依据的,前期会听取做办案、审调等一线同志的意见,也会咨询业内专家的建议,在综合考量后敲定具体培训内容。”(访谈记录W220527)开展这项工作有助于不断提高机关完成各项任务的能力,提升机关的环境适应力。最后,通过制定和实施培训方案、培养计划来明确干部应具备的基础能力与重点能力。这些方案和计划通过系统详细地规定县级纪检监察干部各项业务能力建设的程序、形式等,实现对干部队伍业务能力建设目标的设定。

最后,设定严格的廉政建设目标。县级纪检监察机关非常关注内部纪律建设,党中央提出的“打铁必须自身硬”等表述在各类政策文本中屡见不鲜,成为纪检监察干部队伍建设的重要政治要求。一方面,县级纪检监察机关对机关内部的廉政建设作出明确规定。这个规定就是党中央提出的坚决“清除害群之马”。[1]另一方面,县级纪检监察机关对基层纪检监察部门负有领导责任,将乡镇(街道)纪检监察干部队伍建设纳入各县(市、区)年度重点工作清单。在本次调研收集到的19份工作计划、工作要点类政策文本中,有14份出现了“街道纪工委书记要聚焦主责主业,提升监督执纪问责效能”“加强乡镇(街道)纪(工)委书记、副书记日常监督、管理、考核”等表述。这些规定反映了县级纪检监察机关对自身廉政建设的认识。

(三)政策工具组合配置:纪检监察干部队伍建设的现实实践

要实现政策目标,就需要配置相应的政策工具。本文通过对306份县级纪检监察机关推进干部队伍建设的政策文本进行归纳,发现县级纪检监察机关采用了明显的政策组合策略,综合设计并使用了资源引导型、激励塑造型与环境优化型政策工具。这三种类型的政策工具形成高度耦合的政策工具网络,通过发挥差异化政策机制作用,不断推动县级纪检监察干部队伍政治建设、能力建设、廉政建设目标的实现。见表4。

首先,资源引导型政策工具为干部队伍建设提供了资源支持。任何政策目标的实现都需要特定的资源作为支撑。一般来说,政策的推进需要权威性资源、物质资源、合法性资源三种不同资源的支撑。权威性资源主要是指科层领导权威。当一项政策得到相关领导关注,甚至由领导直接牵头时,它在执行者任务清单中的权重就会极大地提升,从而促进该项政策的顺利推进落实。物质资源包括资金、人力、设施设备等。当一项政策缺乏足够的物质资源支持时,其推进效率必然受到极大影响。合法性资源主要是指社会公众和舆论的支持。一项政策如果具备充分的合法性支撑,就将极大消除执行者的后顾之忧,使其能够更加从容地推进政策落实。县级纪检监察机关将资源引导型政策工具充分运用于高素质干部队伍建设,具体包括提升政策权重、完善保障机制和塑造专业形象。首先,提升政策权重有助于获取科层权威,促使政策执行者对此分配更多注意力。例如,将各种干部培训、教育整顿任务“政治化”,将极大提升干部队伍建设在整个部门工作中的重要性,从而提高政策执行和资源配置的优先级。其次,完善保障机制主要涉及物质资源的生产,如编制干部队伍建设专项预算、向上级部门争取项目与资金支持等,为干部队伍建设提供大量物质资源。最后,通过打造干部队伍建设亮点、培育树立先进典型,塑造县级纪检监察干部队伍的专业化形象,提升其公众形象,进而赢得社会公众和舆论的支持,为干部队伍建设提供充分的合法性资源支撑。

其次,激励塑造型政策工具为干部队伍建设提供了动机支撑。个体激励对促进机关干部加强自身政RmN+WeOnn3kULNdu6SS7Og==治建设、提高业务能力,进而推动干部队伍高素质发展具有积极意义。县级纪检监察机关通过综合运用多元的激励塑造工具对干部进行负向与正向的双向激励。一方面,通过加强考核监督形成对纪检监察干部的负向激励。以Z县纪检监察机关为例,该县的纪检监察机关对干部日常工作的考核具有指标数量化、程序严格化等特征,围绕综合工作、信访工作、执纪审查、党风廉政建设、宣传教育与自身建设6大方面28个子项目设计了详细的考核指标,并明确具体的考核单位与考核程序,规定考核结果将与年终评价挂钩,连续考核不通过者将被警告。这给干部施加了较大压力,使其不得不依据考核内容进行学习。另一方面,通过明确晋升标准与完善福利体系形成对干部的正向激励。当前,县级纪检监察机关基本明确了干部晋升的标准与程序,强调“五湖四海、任人唯贤”的干部选拔与晋升标准;同时,设计了对干部的思想、工作、生活等多方面的关怀政策,为纪检监察干部追求自身发展提供了强大的正向激励。

最后,环境优化型政策工具助推改善干部队伍建设外部环境。环境优化型政策工具强调通过改变政策客体所处的多种环境,来平衡个体政策执行的灵活性与规范性。从县级纪检监察机关的政策工具配置实践看,其主要围绕制度环境、文化环境、容错环境与管理环境4大方面进行了优化。首先,县级纪检监察机关在推进高素质干部队伍建设过程中制定了大量制度规范,包括机关人员行为规范、机构标准化建设制度等。这些制度的有效供给规范了机关各项工作程序,优化了机关制度环境。其次,县级纪检监察机关采取了各种举措改善内部文化环境。组织内部长期存在并为组织成员所认同的价值标准、思想观念,对于组织成员队伍建设至关重要。在政策设计中,县级纪检监察机关强调挖掘与开发中国传统廉政文化、当代廉政思想资源,并通过设计相应的文化宣传墙、组织一系列团建活动等,营造机关廉政文化氛围。再次,县级纪检监察机关通过政策设计不断拓展干部容错空间。为激励干部担当作为,县级纪检监察机关通过制定相应的容错免责政策,为干部干事创业提供基本保障。以S县纪委为例,该县纪委将“为受到诬告错告者澄清正名”等内容写入干部管理基本规范,并为干部办案提供相应保护措施。相关政策实施至今,已为3名受到诬告的纪检监察干部澄清正名,依规免除或减轻4起办案事故负责人的责任,极大减轻了干部干事创业的后顾之忧。最后,县级纪检监察机关不断优化管理环境。在推进干部队伍建设过程中,完善干部管理流程,把干部培养程序规范化作为一项重要任务。县级纪检监察机关通过明确准入标准、加强考核监督、拓展选拔渠道等方式,对干部的准入、晋升、留任等程序作出具体规定,不断推动干部培养工作规范化。

(四)县级纪检监察干部队伍建设成效

在上述三种政策工具的协同作用下,县级纪检监察机关高素质干部队伍建设工作取得显著成效。首先,县级纪检监察干部的学历、专业、工作经历与其工作内容匹配度更高。以本次调研的10个县(市、区)为例,当前在编工作人员共1018人,其中958人具备本科及以上学历,702人具有法律、侦查、审计等与工作相关的专业背景,611人有1年及以上政法、审计、财政金融系统工作经历,这极大提高了干部队伍整体素质,有效充实了干部队伍力量。其次,县级纪检监察干部流失状况得到有效抑制。本次调研的10个县(市、区)在2018—2022年间,通过遴选、转隶共新进干部408人,因重用、晋升、调离、辞职退出机关185人,其中辞职的仅11人,其余退出的干部绝大多数仍在系统内任职。这一情况表明,县级纪检监察干部队伍的稳定性得到提升,这有助于对干部进行长期持续性培养。最后,县级纪检监察机关工作取得积极成效。2018—2022年间,所调研机关共处置问题线索上万件,其中立案4058件,结案3711件,给予党纪政务处分4040人,组织处理307人。纪检监察干部队伍工作能力与业务水平的提升对改善辖区内政治生态发挥了积极作用。见表5。

六、结 语

本文运用扎根理论,通过对S省县级纪检监察机关推进高素质干部队伍建设的政策文本进行分析,认为县级纪检监察干部队伍建设遵循“动力识别—目标分解—策略组合”的系统逻辑。首先,县级纪检监察机关开展高素质干部队伍建设具有多元化的动力来源,主要受到纵向科层压力与横向竞争压力的双向压力传导、内部领导权威推动与外部现实治理需求的双重动机形塑的共同作用。其次,面对干部队伍建设的宏观目标,县级纪检监察机关将其有效分解为政治建设、能力建设与廉政建设三项子目标,并作出微观具体的规划设计,提高了政策的针对性与可操作性,有效指导了后续政策工具的设计与配置。最后,为推动政策目标的有效实现,县级纪检监察机关采取了政策工具组合策略,综合运用资源引导型、激励塑造型和环境优化型政策工具,为高素质干部队伍建设提供了权威性资源、物质资源与合法性资源,有效形塑了机关干部的正向与负向激励结构,极大改善了机关内部的制度、文化、容错与管理环境。以上三个方面共同作用,有效推动了县级纪检监察干部队伍的高质量建设。

作为一项探索性研究,本文存在两方面不足。一是以S省的县级纪检监察干部队伍建设为分析对象,得出的结论能否扩展解释其他县级纪检监察干部情况,还有待验证。二是围绕政策工具配置过程展开讨论,但碍于篇幅未对政策工具间的相互作用机制进行探讨。未来可通过对不同系统干部队伍建设的政策工具设计进行交叉比对,并挖掘不同政策工具的相互作用效应,进一步完善县级纪检监察干部队伍建设的过程模型,提高理论解释力。

参考文献:

李希.深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想 纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展——在中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议上的工作报告(2024年1月8日)[N].人民日报,2024-02-26.

沈冰清.中国共产党二十世纪八十年代初的干部制度改革:顶层设计的成功案例[J].湖湘论坛,2017(6).

薛立强.干部的新时代政治内涵与干部人事制度改革的着力点[J].学习与探索,2021(7).

赵坤,刘海飞.习近平选人用人思想研究[J].求实,2018(5).

许苏静,胡皓.习近平干部队伍建设的思想演进轨迹[J].南京政治学院学报,2018(1).

刘兴平.习近平关于干部教育方面重要论述的研究:渊源、内涵和路径[J].南京社会科学,2018(12).

李毅弘,刘柳.抓住领导干部这个“关键少数”——习近平干部队伍建设思想探析[J].思想理论教育导刊,2017(5).

朱雄君.从严治吏的内在逻辑与路径选择——学习习近平总书记关于干部队伍建设的重要论述[J].湖湘论坛,2019(6).

范逢春.从“八项本领”到“七种能力”的延续与升华

[J].人民论坛,2020(30).

王恩江.新时代高级干部队伍建设的理论创新及重要意义[J].行政管理改革,2018(11).

刘荣,吴鹏,周银燕.民族地区“四个特别”好干部标准的三个维度[J].贵州民族研究,2023(3).

陈辉.新中国成立70年来干部队伍建设逻辑解析[J].行政论坛,2019(5).

吕文涓.干部队伍建设:新中国从严治党的历史起点——以1949—1952年的甘肃为例[J].甘肃社会科学,2021(3).

赵子建.全面深化改革视域下干部队伍建设的探索、成就与经验[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2022(3).

陈辉,郭家宏.中国特色地方领导干部队伍建设的实践逻辑[J].行政论坛,2022(1).

陈辉.选贤任能干部制度效能及其实现机理解析[J].行政论坛,2020(2).

马丽.党的干部考核制度发展的五重维度[J].理论视野,2021(3).

田改伟.在危机应对中加强干部队伍能力建设研究[J].中国特色社会主义研究,2020(Z1).

陈朋.干部队伍专业治理能力建设:基本情势及影响因素——基于江浙沪三省(市)卫健委处级干部的分析[J].求实,2020(6).

王凡,战勇.新时代贵州少数民族干部人才队伍建设研究[J].贵州民族研究,2020(7).

上海市审计学会课题组,钟琼,王倩莹,等.高素质专业化审计队伍建设研究[J].审计研究,2021(2).

LOWI T J. American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory[J]. World Politics, 1964, 16(4): 677-715.

[美]查尔斯·林德布洛姆.决策过程[M].竺乾威,胡君芳,译.上海:上海译文出版社,1988.

ROTHWELL R, ZEGVELD W. An Assessment of Government Innovation Policies[J]. Review of Policy Research, 1984, 3(3-4): 436-444.

臧雷振,任婧楠.从实质性政策工具到程序性政策工具:国家治理的工具选择[J].行政论坛,2023(2).

习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告(2022年10月16日)[N].人民日报,2022-10-26.

GLASER B G, STRAUSS A L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research[M]. New York: Aldine de Gruyter, 1967.

任彬彬,周建国.地方政府河长制政策工具模型:选择偏好与优化路径——基于扎根理论的政策文本实证研究[J].中南大学学报(社会科学版),2021(6).

[责任编辑 张 华]