具身视域下第二学段习作教学路径设计

2024-11-29朱红

【摘 要】习作是小学生“表达与交流”能力的重要体现。然而,当下小学生害怕习作、不会习作等现象仍旧比较普遍。为解决这一问题,引入具身认知理论。它强调认知过程中身体各感官的参与以及与环境的交互作用,重点关注身体、认知及环境三者之间的关系。这一理论为习作教学充分赋能。在具身认知理论的观照下,可以通过“亲历内容,获得丰富体验;模拟经历,激发表达意愿;融入环境,实现习作迁移”三条路径,让学生享受习作带来的快乐,提升表达能力。

【关键词】第二学段习作;具身认知;路径设计

习作是小学生“表达与交流”能力的重要体现,也是语文教学的重中之重。当下小学生害怕习作、不会习作,习作不能“由心而发”的现象仍然比较普遍。究其原因,与教师的习作指导不够生本化,忽视儿童心理研究密切相关,致使“教师教”不能很好地促进“学生学”。要提升习作教学效能,必须关注学生的习作心理发生机制。具身认知理论的引入,能为习作教学提供新的视野,助力教师把握学生的认知特点,提高学生的习作水平。

一、第二学段学生习作心理特征呼唤具身认知理论的指导

第二学段的学生刚刚踏进习作大门,他们对习作的最初认知往往影响其今后表达能力的发展。根据心理学家埃里克森的人格发展八阶段理论,三年级学生正处于第四阶段(6~12 岁),面临的主要是勤奋感对自卑感的冲突。由于习作是很多学生语文学习中的“头等困难大事”,在这个阶段要通过及时、适当的引导,使学生面对习作任务时产生胜任感和勤奋感,激发对习作的兴趣,获得良好的习作体验,避免其认为自己缺乏能力并害怕习作。

具身认知理论认为,人的认识或思维是由身体的运动与状态决定的,要注重身心与环境的互动与协调,认知、身体和环境形成一个动态的整体。换言之,认知和心智的特征在很大程度上同身体的物理属性相关。身体的结构、身体的感觉运动系统对高级认知过程的形成有着至关重要的作用。[1]这与《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)提出的强调体验的观点高度一致。基于此,在习作教学中,应关注学生的实践带来的体验认知,重视学生的身心共同参与,让习作的内容与学生的实际生活相关联。这样,学生才能用“童心”写出“童言”。

二、第二学段习作编排及教学要求契合具身认知理论

第二学段既是学生习作的起始时期,也是学生学会习作、爱上习作的关键时期。在这个学段中,教材共编排了32次单元习作,充分考虑到学生正从“写话”过渡到“习作”,注重引导学生关注自己的日常生活,鼓励学生写自己身边最熟悉的人、事、物,特别强调写有体验感的内容,如《我的家人》《我做了一项小实验》《我的植物朋友》等。

《课程标准》对这一学段提出以下要求:“乐于用口头、书面的方式与人交流沟通,愿意与他人分享,增强表达的自信心。”“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚。……尝试在习作中运用自己平时积累的语言材料,特别是有新鲜感的词句。”[2]上述要求呈现三个特点:第一,突出习作是一种交流媒介,要产生乐于分享身边所见所闻的意愿;第二,强调留心观察生活,敢于表达;第三,鼓励迁移模仿,将平时积累的语言运用到习作中。

对此,在习作教学中,教师要通过有目的的策略指引,培养学生细致观察及体验感知的能力,选择合适的习作内容,努力调动学生的感官,联系学生的经历,帮助学生掌握一定的习作技巧和表达情感的方法,运用恰当的语言文字,如实地表达自己的所见、所闻、所感。

综合上述内容,可以看出,教材的编排特色、《课程标准》提出的具体要求、第二学段的习作指导方向这三者与具身认知理论非常契合,为进行具身化路径设计提供了重要依据。

三、第二学段习作教学的具身化路径设计

(一)亲历内容,获得丰富体验

具身认知理论强调认知过程的涉身性,即身体与外在世界接触后产生刺激而引发反应,从而产生能动性。可见,身体在认知过程中扮演着关键角色。[3]学生习作重在把自身在客观世界中获得的反应、汲取的感性材料,通过头脑“加工制作K6Vm6c2Ce9YhWmdhrg8W3g==”,再运用文字符号表达出来。基于此,应让学生在习作之前,先置身于真实情境中,亲历习作内容。这是促使学生愿意习作的重要一环。

比如,统编教材三年级下册第四单元的习作是《我做了一项小实验》。鉴于三年级学生在科学课上正在学习小实验的相关内容,教师就在班里组织科学小实验展示活动。每名学生手持“实验展示记录表”(见表1)参加活动。他们既是小实验的展示者,也是小实验的观察者。展示结束后,学生汇报谁的小实验最吸引自己,以及什么地方最吸引自己。在这个“演示—观察—汇报”的过程中,教师帮助学生亲历做小实验的过程,真实了解小实验所需的材料,真切感受小实验的新奇和有趣,体验小实验带来的“头脑冲击”。正因为有这样的亲身经历,学生才能在不知不觉中积累习作素材,明白表达清楚的要义。他们完成单元习作,觉得不是在写作文,而是在交流自己的实验过程,真实记录自己的生活经历。

以上案例中,习作内容融入日常生活。可以说,习作不仅是一项语文学习任务,还是一个灵动有趣的复盘过程。像这样借助观察表让学生置身于真实情境中,记录获取的第一手习作素材的教学设计,同样适用于统编教材四年级上册第三单元习作《写观察日记》。

具身认知理论认为,身体是认知活动中的重要参与者。不能漠视身体在认知过程中的作用,应该把身体视为人在感知外界事物、思考、理解他人以及锻炼大脑时的重要工具,来帮助人们更好地适应生活的需要。[4]进行习作教学时,充分重视学生身体在认知过程中的重要性,可以使学生的表达意愿、表达情趣得到充分彰显。

(二)模拟经历,激发表达意愿

具身认知理论不仅强调认知的涉身性,还重视借助人为手段,再现特定的情境或观察现场来获取感同身受的效应。基于此,在习作教学中可通过情境再现激活学生的感官,帮助其亲历事件发生过程,避免无中生有、无病呻吟。

比如,统编教材三年级下册第二单元编排习作《看图画,写一写》。教材插图中,有两个孩子一起合作放风筝,有一个孩子在单独放风筝,还有几个孩子在一旁看别人放。如果教师把这一次习作仅仅当作一次看图写话,那会让三年级学生感到“隔靴搔痒”,无法让思维运转起来,更容易厌烦习作。对此,在本次教学过程中,教师运用情境再现的方式,带领学生感受放风筝的过程,取得了较好的效果。

首先,在单元学习过程中,教师先发动学生和家长一起放风筝。然后,教师带领学生比赛放风筝,并拍下他们放风筝的画面。接着,在习作指导课上,教师请学生观察书中的图画说一说:结合自己放风筝的经历,你觉得自己像是画面中的哪名同学?还有哪些放风筝的画面,图中没有出现?在学生把图片中的人物转化为和自己一起放风筝的同学后,教师请学生说一说自己是怎么放风筝的。之后,在习作讲评课中,教师组织“赏鸢大会”,带领学生模拟场景,让学生对照完成的习作,演示放风筝的过程:一个学生朗读习作,一个学生演绎文中描述的画面。最后,请学生互看互评:这个放风筝的过程像不像文中写的那样?

在情境再现中,学生关于放风筝的感知体验被激活,思维过程被唤醒。因为每个学生的风筝样式不一样、放风筝水平不一样、个人体力不一样、感知体验不一样,所以习作成果也不一样。在这样“真实场景‘放’—模拟画面‘放’—模拟习作‘放’”的过程中,习作成为学生表达内心真实想法的载体。

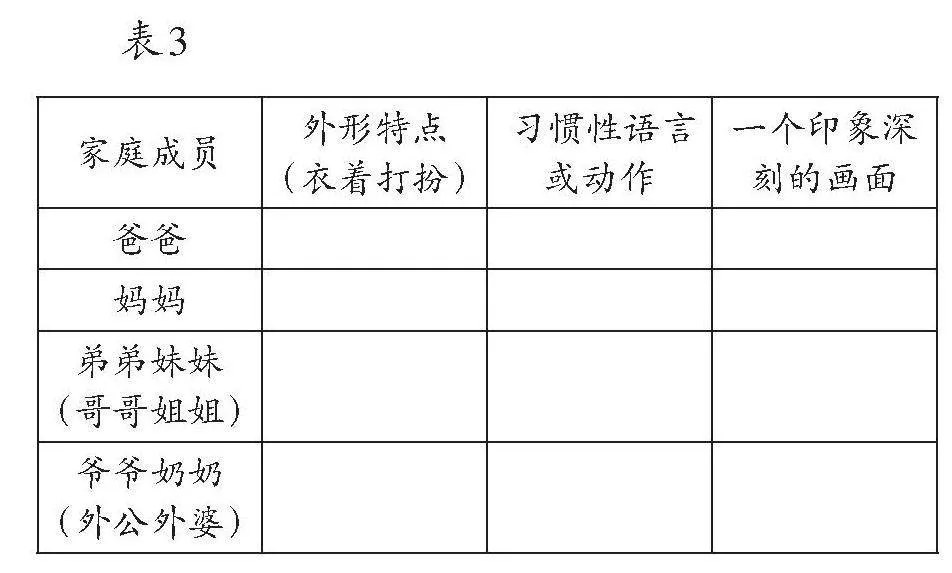

在教学统编教材四年级上册第二单元习作《我的家人》时,教师可同样运用此路径,采用模拟经历、再现情境的方法,帮助学生把握家人的特点。课上,教师设计了一份“我的家人”观察记录表(见表3),请学生在一周内观察自己家庭成员的言行特点。

习作指导课上,教师请学生先模拟家人,演一演他们的某个生活画面,再聊一聊:你演的这个场景,让你想起了他(她)哪些令你印象深刻的事情?

夸美纽斯认为,一切知识都是从感官开始的。在可能的范围内,一切事物应尽量地放在感官跟前。假如有一个东西能够同时在几个感官上面留下印象,便应该用这几个感官去接触它。[5]这强调了观察及感官体验对个体认知发展的重要性。在小学阶段,学生的感官都处在敏感期。教师若能调动学生的各种感官捕捉习作素材,就能使学生妙笔生花。

(三)融入环境,实现习作迁移

“环境”在具身认知理论中是一个重要因素。有学者认为,认知是在身体和环境相互作用中生成的。[6]因此,有必要帮助学生融入环境,使学生的表达水到渠成。这里的“环境”既包括物理意义上的环境,也可以是表达语境。

比如,统编教材三年级下册第五单元是习作单元。这个单元的主题是“走进想象的世界”,要求学生“感受想象的神奇,写想象的故事”。在“初试身手”板块中,第一题编排了三幅关于手指印的画,为学生展开奇妙的想象提前热身。教学时,教师让学生每人在一张纸上印上不同的手指印,再把它们画成想象中的事物。作品完成后悬挂于教室四周,学生可随时观察这些指印画。与此同时,教师请学生思考:看着这些指印画,你想到了什么故事?看着不同同学的指印画,你最想选择哪个角色和自己的指印画组成一个特别的故事?置身于这样的环境中,学生和同伴聊自己编的故事,听同伴说他们编的故事,感受浓浓的创作氛围。如此一来,学生在不知不觉中完成“初试身手”第二题中的故事接龙练习。

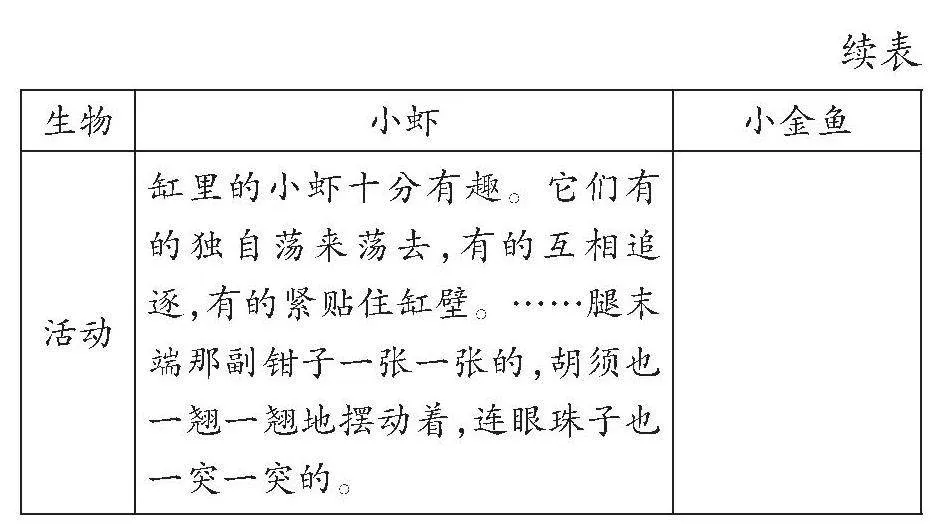

又如,统编教材三年级下册《小虾》是一篇经典课文。教学中,教师把小虾放在教室里供学生观察,又让学生把家里养的小动物带到学校,组成生物观察角,让学生写写它们的样子和活动(见表4)。

对第二学段的学生而言,学习语言,获得语言运用能力,大部分是在观察和模仿中进行的。课文对他们的语言发展有着重大的影响,是学生积累语汇和习得语法结构的范例。在具身认知视角下,教师尤为关注学生身体与环境的交互作用,让物理环境和表达语境交融。这能帮助学生迁移运用课文中的语言表达方式,较快地提升习作能力。

综上,具身认知理论指导下的习作教学,以尊重学生习作过程中的认知心理为前提,以重视学生的“表达与交流”特征为宗旨,以遵守学生语言习得过程中的具身规律为要义,将儿童言语表达与儿童生活相融合,重视学生身心发展的统一,让学生在情境中边体验生活边习作,边习作边享受习作活动带来的快乐,帮助学生表达对生活的感知、理解和思考,提升学生的综合素养。

参考文献:

[1]叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].心理科学进展,2010,18(5):705-710.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:10.

[3]叶浩生.具身认知的原理与应用[M].北京:商务印书馆,2017:83.

[4]杨云鹏.具身认知理论视野下小学习作教学探究[D].济南:山东师范大学,2021.

[5]夸美纽斯.大教学论[M].傅任敢,译.北京:教育科学出版社,2014:28.

[6]李恒威,盛晓明.认知的具身化[J].科学学研究,2006(2):184-190.

(浙江省杭州市余杭区五常小学)