建设高效学习共同体 探索校本教研新模式

2024-11-29崔晨

【摘 要】为解决校本教研中存在的研习单点化、研磨单程化、研思单一化等问题,学校语文教研组基于复杂适应系统理论,构建“成长经历圈”,让语文教师围绕共同愿景自主组成学习共同体,以此改进教研机制。“成长经历圈”分五个阶段建构进阶型发展路径,形成独特的学习生态系统,实现课程标准的有效落地和语文教研的深度开展,有效提升教师的专业素养。

【关键词】校本研修;学习共同体;教研路径;小学语文

以往的语文校本研修通常采用“单线模式”,主要存在以下问题:一是研习单点化。教师根据自身喜好选择研究的课文,在研修过程中通常就课论课,没有统一的研修主题,研修内容碎片化。二是研磨单程化。学校忽视教师作为学习者的主体性,过分强调单向接受专家的理论引导,忽视实际教学的复杂性。三是研思单一化。教研活动缺少“评价”这一重要环节,教师无法通过评价开展反思、获得提升。

那么,该如何解决上述问题?复杂适应系统理论认为,复杂系统中的成员是具有适应性的行动主体,他们能够与环境、其他主体进行交互,并在这一过程中不断学习积累、提炼经验,使经验程序化、模式化,进而改变自身认知结构和行动方式。笔者所在学校的语文教研组基于这一理论,结合学校以“经历教育”为品牌,关注校本研修过程中教师的学习经历的特点,建构“成长经历圈”,让语文教师围绕共同的愿景自主组成学习共同体,使教师“既是教学问题的研究者,又是实践改进的行动者”,以此改进教研机制,实现教师专业素养的提升。下面结合具体案例,阐述具体的研修路径。

一、组织研修团队,建构成长图景

“成长经历圈”积极寻找语文校本研修过程中教师学习的关联点,在统一的研修主题下形成多个分项目研修团队,建立分层推进、互动共生的语文校本研修路径,给予教师相应的支持,促进他们成长。

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《课程标准》)颁布以后,“成长经历圈”围绕课标,以“落实新课标要求,推动语文深度教研”为研修目标,以“大概念视域下的文体单元统整教学”为研修主题,致力于开展理论学习、案例研讨、课例实践等一系列语文教研活动,培养研究型教师,促进语文教师的专业化发展,凸显以下特点。

1.研修主题多元整合。“成长经历圈”中,研修内容不再局限于单一的、零散的教学培训,而是根据研修主题进行系统建构。围绕“大概念视域下的文体单元统整教学”这一研修主题,“成长经历圈”结合统编教材中的文体类别,确定“中国古典长篇小说单元、神话单元、寓言单元、散文单元”四个研修分主题。虽然分主题研究的是不同的文学体裁,但它们都具有叙事性、文学性、思想性和审美性。因此,可挖掘共性的单元教学策略,形成有效的文体单元教学路径。

2.圈层管理平等民主。“成长经历圈”采用平等民主的管理模式。圈内的语文教师不再被动地学习,而是有机会成为研修活动的发起者和组织者,共同参与集体决策,相互协作,主动承担工作。

3.圈内成员异质混搭。“成长经历圈”内部采用“混龄”的构成方式,鼓励不同经历、不同教龄、不同层次的语文教师混合搭档,以消除同质群体带来的思想同化。学校骨干教师自选研修分主题,竞聘成为“圈主”,再与想入圈的教师进行双向选择。圈内教师思考自身价值,发挥自身所长,互帮互助,共同成长。

4.学习经验动态生成。在“成长经历圈”中,教师的学习经验是动态生成的。语文教研组基于研修主题设计各类学习任务,让教师在研究与实践、探索与构建、批判与反思中习得新知识、新思想,并且通过相互分享,实现经验交流。

二、形成研修合力,建构进阶路径

“成长经历圈”分五个阶段建构进阶型发展路径,具体包括意识化阶段、问题化阶段、理论化阶段、实践化阶段、拓展化阶段,形成独特的学习生态系统。

(一)意识化阶段:聚焦研修主题

在建立“成长经历圈”的初期,语文教研组需要在整合以往研修成果的基础上,带领全体语文教师认真研读《课程标准》,结合统编教材,展开深入探讨,使其对研修主题有清晰的认识。

1.将概念性理解作为素养目标。在具体的教学中,通过培养学生的“专家思维”,帮助学生走向深度学习,提升语言实践能力。

2.将单元统整作为实践方式。通过单元统整教学,创设真实或模拟的生活情境,设计具有内在逻辑关联的系列学习任务,引导学生循序渐进地完成学习任务,体现学习任务群的设计理念。

3.将文体单元作为设计对象。统编教材中的文体单元在编排上注重循序渐进。对文体单元进行单元统整教学,能够帮助学生强化文体意识,理解不同文体的特点和阅读方法,培养阅读兴趣和想象力,提升批判性思维和深度阅读能力。

(二)问题化阶段:推动系统运作

探讨分析研修主题后,语文教研组向全校语文教师发起招募令,鼓励教师成为“圈内人”,积极参加“成长经历圈”的活动。

之后,语文教研组联合圈内教师,围绕“大概念视域下的文体单元统整教学”这一研修主题,提出一系列问题:“语文单元统整教学中的大概念应如何提取?”“怎样设计单元统整学习活动的问题情境?”“如何落实单元进阶性学习任务?”“在单元统整教学过程中怎样设计表现性评价,实现教学评一致?”“如何在单元学习中有效整合跨学科内容?”基于以上问题链,圈内教师采用“分工—协作—共建—共享”的运作模式,在“圈主”的带领下确定研修目标、研修内容,撰写研修方案(如表1)。

(三)理论化阶段:实现迭代学习

为了增强教师的理论认识,根据表1的安排,“成长经历圈”邀请资深专家推荐阅读书籍,包括《以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践》《大概念教学:素养导向的单元整体设计》等。

圈内教师成立理论学习小组,围绕主题进行学习研究,共享重要文献、重要观点,展开讨论,积极撰写读书报告,尝试解决问题链中的系列问题。之后,教师通过线上平台分享阅读收获,实现思维碰撞。

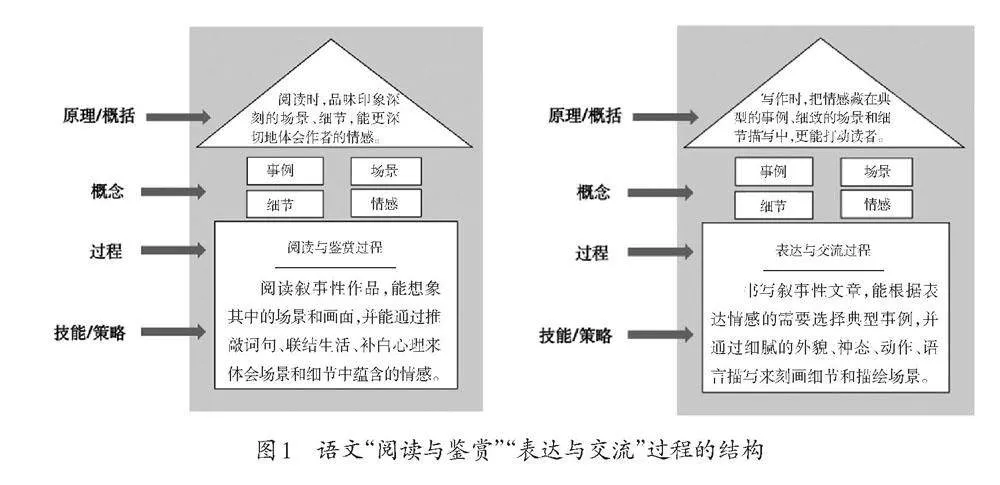

基于教师的充分学习,“成长经历圈”选派教师代表做读书报告,由资深专家把脉。研究团队根据埃里克森和兰宁提出的“过程的结构”,设计出语文学科“阅读与鉴赏”“表达与交流”过程的结构(如图1),清晰地展示了阅读和写作中,技能、策略,过程,概念,原理、概括之间的关系,引导教师真正内化理论,为后续的实践研究奠定扎实的理论基础。

(四)实践化阶段:协同组织研磨

为了更好地让前沿的理论研究在课堂中落地,“成长经历圈”采用协同组织模式,让专家、教研员、骨干教师、青年教师等组成异质团队共同探索。这样,教师可在与其他成员的互动中实现专业发展。

以统编教材三年级上册第七单元为例,“成长经历圈”中的语文骨干教师牵头,带领青年教师,系统分析单元结构,从大概念的提取路径、单元课时和内容的安排、具体教学过程等方面入手进行详细研究和案例开发,设计单元统整教学中的进阶性学习任务(如图2)。

案例研究极大地增强了教师的信心。他们在前期研究的基础上,理论联系实际,根据课时安排,在班级中开展单元统整教学。实践发现,课堂上的学习任务、学习活动都能够围绕概念性理解展开,使单元学习过程成为概念性理解的建构和迭代过程。

(五)拓展化阶段:增加辐射力度

所谓拓展化是指将“成长经历圈”的研修成果向更广的空间和更多的人群辐射。为了让成果得到全方位、多层面的传播和推广,“成长经历圈”总结课堂实践取得的显著成效,利用每周二下午的固定教研时间进行一课二磨。“一课”指由骨干教师带领青年教师各上一个课例的两个课时;“二磨”指上课团队共进行两次展示,第一次为校内磨课展示,后邀请专家听课指导,第二次为根据专家意见修改后进行的展示。语文教研组以“一课二磨”为路径,研究出了诸多文体单元的精品课例,举办了阶段性成果展示活动。

此外,学校举办“大单元教学,让语文实现大进阶”的全国性教学研讨活动。针对中国古典长篇小说单元,教师展示了课例《草船借箭》。课堂上,创设“百家讲坛”的情境,鼓励学生把三国英雄的故事说丰满、说具体。学生对“古典名著”和“古典名著阅读方法”这两个概念的建构愈加完整。针对寓言单元,教师展示了单元起始课《守株待兔》,围绕“什么是寓言”“寓言有什么作用”“怎样读寓言”,将寓言故事与学生生活实际相联系,充分体现对寓言的概念性理解。

辐射推广促进了“成长经历圈”的发展和运行机制的不断完善,吸纳了更多学习者加入,使其完成身份转变。

三、关注研修经历,建构评价机制

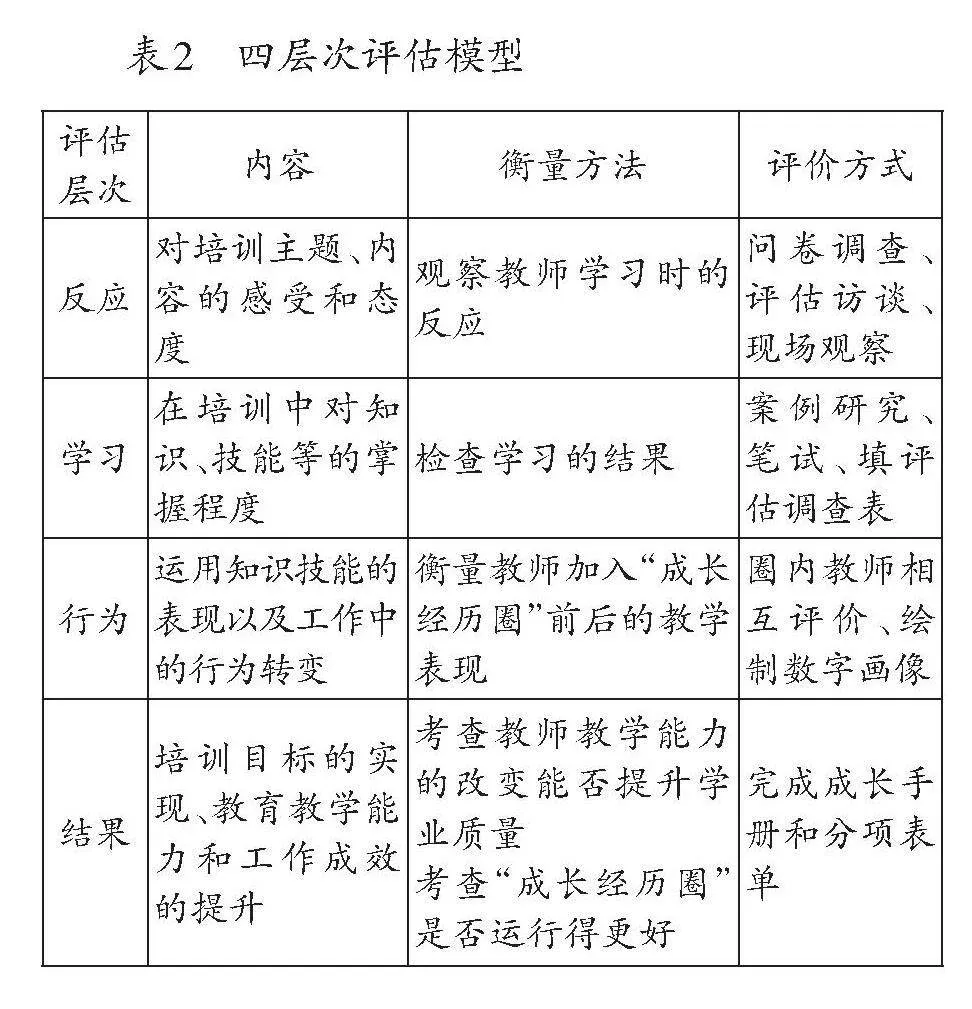

“成长经历圈”以柯克帕特里克的四层次评估模型为依据,从反应、学习、行为、结果四个方面对语文教师的学习研修进行综合评价,并以成长手册、分项表单为载体,实现评级的可视化、增值化和综合化(如表2)。

(一)成长手册让评价可视化

从团队成长和教师个人成长的关系出发,圈内教师围绕研修主题,回顾参训历程,制作自己的成长手册。这本手册的内容包括理论阅读的心得、整组案例的设计、课堂实践的教案、学生活动的手册、论文课题的成果等,展示了教师的成长痕迹,也记录了团队的成长之路。

(二)分项表单让评价综合化

为有效评估研修效果,在研修过程中依据柯克帕特里克的四层次评估模型,设计了各阶段考核表单,将圈内教师分为成长型、探索型、学者型三类,从情感态度、知识技能、行为转变、工作成效等方面,实施分项评价。评价采用等级评估、客观记录或评语描述的方式进行,体现教师个体的典型表现和发展变化,重点发挥激励和指导功能。

综上,学校语文教研组积极构建“成长经历圈”,旨在体现语文校本研修的多元化、自主性和开放性。这种模式鼓励每位语文教师主动投入到研修过程中,积极参与圈内活动,通过亲身体验,推动《课程标准》的落地,实现教育教学质量的提升。

(浙江省杭州市青蓝小学)