社会故事法干预中度孤独症儿童社会回应行为的个案研究

2024-11-25郝正元

[摘 要]文章以一名9岁中度孤独症儿童为例,运用测量法、观察法对其社会回应现状进行分析,根据学生需求制定干预方案。基于学情分析和需求评估确定干预目标后自编社会故事,并分步实施社会故事法对其社会回应技能进行干预。研究结果表明,经过1个多月的密集干预,该儿童社会回应技能水平有明显提升。

[关键词]孤独症儿童;社会故事法;社会回应;个案研究

研究者经过几十年来一系列的实验研究和推广应用,已经初步证明了社会故事法是一种有效干预社交技能的方法,应用情境也相当广泛。但是,中国特殊教育领域运用社会故事教育以改善孤独症儿童社会互动的实证研究还比较缺乏。因此,研究拟订以一名培智学校的孤独症儿童为研究对象,采用社会故事法对孤独症儿童社会回应行为进行干预,为将来的干预实践提供实证基础。本研究所说的社会故事法是由教师、家长或研究者按照社会故事的编写原则针对孤独症儿童所缺乏的社会情境和社会行为规则来编写简短的故事,并利用 iPad 作为教学辅助工具呈现故事内容,使孤独症儿童能够在适当情境中做出适当行为的干预方法。

一、研究对象

轩轩,中度孤独症男孩,学龄前接受过5年的早期干预,知觉动作良好,具有一定的模仿能力。现9岁半,培智学校三年级学生。感官功能异常严重,触觉、味觉刺激需求较多。认知方面,学生注意力涣散,记忆力短暂,抽象思维能力弱,缺乏学习动机,基本属于被动参与课堂。唤名有反应,被动语言为主,能回答课堂上的简单问题,说话清楚,音量较低,偶尔能向教师或家长表达自己的需求,如:我想出去玩等,但大多时候不能正确表达自己的想法。社会交往能力较弱,与家长、教师、同学基本无互动,常独自玩口水或探索玩具,能配合遵守规则,不排斥同伴关系。情绪认知、理解、表达、控制能力弱,常以哭闹、尖叫和不适当动作例如打人等方式发泄自己的不良情绪。学生大量的感知觉刺激需求以及不良的社会交往方式严重影响着其正常的学习和生活。教师和家长共同期待学生在社会互动方面能有一定的提升。

二、学生社会回应现状评估

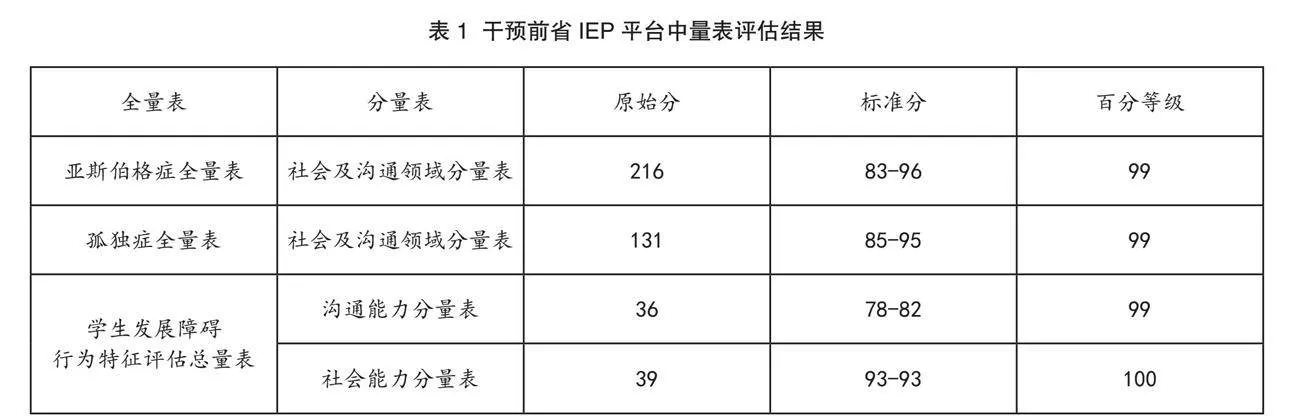

(一)测量法

运用浙江省个别化教育信息系统(简称省IEP平台)中的《学生孤独症及亚斯伯格行为特征评估表》和《学生发展障碍行为特征评估表》评估后发现学生社会和沟通能力极度缺乏(见表1)。

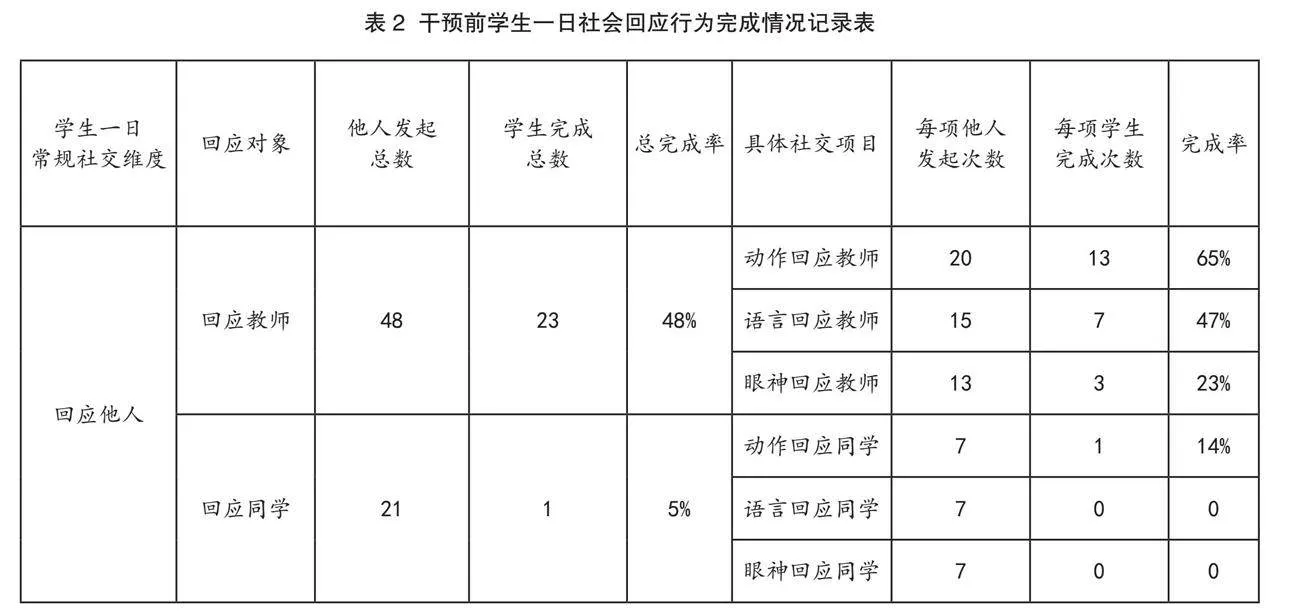

(二)观察法

教师基于对学生的日常了解,自编社会回应计次表。经过为期1天的针对学生社会回应方面的自然观察,发现学生对教师的回应完成率为48%,其中动作回应教师完成率最高,达65%;眼神回应教师完成率最少,只有23%。学生对同学的回应完成率为5%,其中动作回应同学完成率最高,达14%,基本不会用语言、眼神回应同学(见表2)。

通过对学生在日常环境中的观察与评价,对照孤独症学生关键能力的指标体系(社会领域),将学生沟通领域呈现的状态和能力进行记录,发现学生基本无社交关注、社交控制、双向互动、共同注意。

三、干预方案的实施

(一)环境布置和基础准备

在结构化干预环境和课程设置下,教学环境固定、课程设置明确能有效降低环境的新颖性,减少孤独症儿童对环境或无关事物的敏感性及不适应感,从而保证干预的有效进行。因此,每节课前教师都会利用结构化的环境提醒学生上课需要遵守的规则,如上课问好、安静坐好、认真听讲、积极互动,之后请学生张贴教学结构化流程图,帮助学生明确课上学习知识的先后顺序以及需要完成的任务等。

孤独症学生大多存在人脸识别障碍,为帮助学生更好地学习社会故事内容,在正式上课前用2个课时帮助学生认识自己、认识社会故事中同学的照片。

(二)阅读理解社会故事

正式上课的前4个课时,重点在唱儿歌和听故事环节,根据学生的喜好对儿歌的形式进行调整,调动学生的学习兴趣,为社会故事的教学奠定良好的学习准备。接着,教师用iPad播放视频版社会故事,并讲解每一句社会故事的含义,和学生实时互动包括提问、奖励,以确保学生理解故事内容,对于比较难理解的内容,教师用纸质版社会故事书、视觉提示板和学生游戏互动,帮助学生理解。

(三)师生演绎故事内容

后面的4个课时,重点在演故事和做游戏环节。教师通过和学生密切接触了解学生的喜好,对每个感官游戏进行更深入、有层次、结构化地设计。由教师邀请玩游戏,教师利用学生喜爱的触觉球吸引学生注意力,学生练习用语言、动作、眼神回应教师的游戏邀请,每次完成目标教师及时运用触觉游戏强化学生的良好行为。

(四)同伴介入演练故事内容

最后是有同伴介入的3个课时。教师首先根据条件选择同伴,然后对同伴进行培训,接着由同伴发起游戏邀请,教师跟随促进学生参与和同伴的互动,并对同伴进行指导。教师对学生在和同伴互动中的正确回应进行表扬和鼓励,并将真实的游戏活动作为学生良好行为的自然强化。

(五)自然情景中泛化

孤独症儿童的学习过程是一个由结构化到去结构化的过程。学生是否真正习得回应他人的技能还需在真实情景中检验。因此,在真实集体活动的课间,教师提醒同伴或同学邀请个案参与游戏并观察个案的回应情况,如果不能独立完成,教师则提醒个案完成社会回应,帮助其在自然情景中泛化所学技能。

四、干预结果

(一)量表的前后测量数据对比表明学生社交适应能力获得提升

实施干预后,再次用《孤独症学童课堂及社交适应评估量表》对学生进行测评,发现学生在沟通、同伴关系、合作游戏部分得分分别为77、25、21,相比干预前63、19、11有了一定的提高。

(二)观测指标的前后对照显示学生社会回应能力有所提升

教师采用文本、照片和视频录像等多种形式收集原始数据,包括学生个训干预课堂上的表现,学生真实课间对同学邀请的回应,学生在集体课堂的参与情况,学生自然状态下问题行为发生的情况等,所得数据以目视分析法进行资料分析。以干预目标回应他人为例,在个训干预结束50天后,学生在5个课间同伴游戏邀请中,有4次以主动走过来的动作回应并参与游戏,完成率达到80%。这也说明社会故事教学对孤独症儿童社会互动干预具有维持成效。

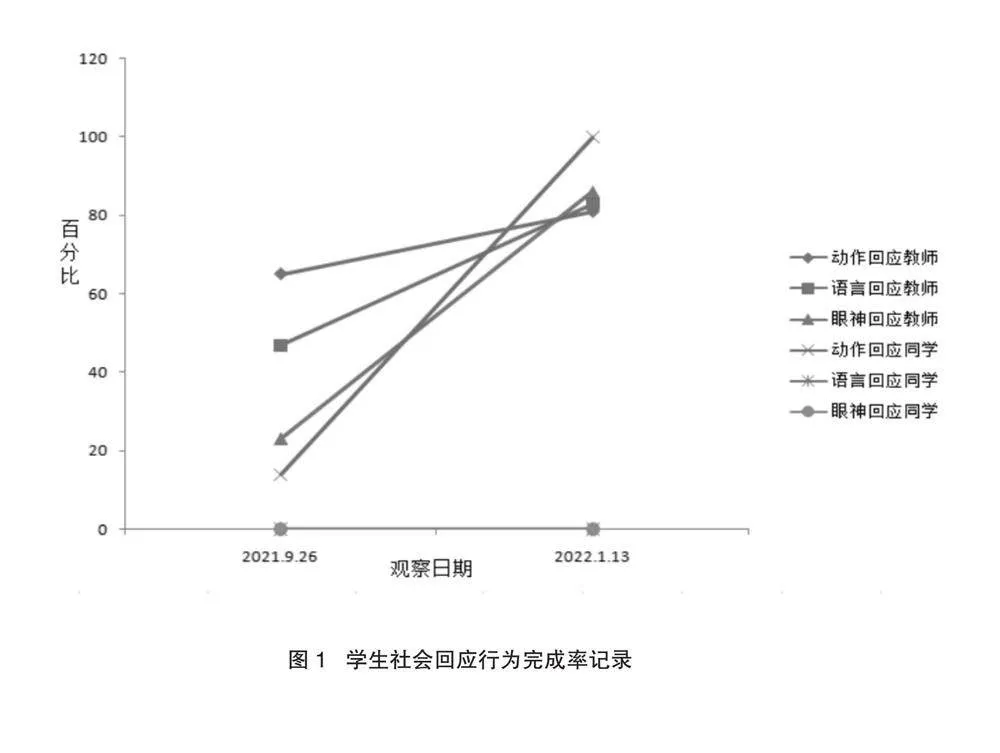

2022年1月13日,再次经过为期1天的针对学生社会回应方面的自然观察,将干预前后的数据绘制成学生社会回应行为完成率记录表(见图1)。学生在回应教师方面,用眼神回应的次数明显增加,用语言、动作回应教师的次数也有一定的提升。在回应同学方面,学生基本上每次都能用动作做出回应,这相比干预前有了明显的改善,但是学生用语言、眼神回应同学的情况还是没有发生,这也是后续研究需要重视的地方。除此之外,自然观察后发现,学生对教师、同学的关注明显增加,社会互动的意愿也增加了,社交能力有了一定的提升。

(三)他人观察发现学生社会互动意愿明显增强

干预方案从2021年10月19日到2021年11月24日,每周2~3次,在训室中开展,持续36天。总体来讲,学生在社会回应方面的进步是有目共睹的。

这一个多月以来,实习生通过每日的观察,认为学生的问题行为大幅度减少,尤其是攻击性行为;他的社交情况则由被动社交逐渐转向主动社交,开始有了正确表达情绪的意识和行为。家长也反映,在家里学生最大的进步体现在与家人互动上,会主动笑嘻嘻地叫外公、外婆、爸爸,喜欢抱亲人等亲密动作,听到唤名后回应快了很多,情绪也更加稳定了,社交方面进步很大。

据任课教师反映,该名学生在干预后虽然课堂上仍会存在感官刺激行为,但是参与度、配合度更高,对教师指令的回应更为迅速。课间,学生大多数时间能回应同伴的邀请,偶尔会主动走过去参与游戏。甚至为了获得教师和同学的关注,课间故意看着教师跑出去,期待教师或同学的追逐,并以此为乐,可见学生主动互动的意愿明显增强。

五、启示

(一)运用感官游戏开启学生的回应行为

游戏是儿童最早、最基本的交往活动,游戏是正在成长中的儿童最大的心理需求,只有创设学生感兴趣的游戏活动,激发学生参与并持续参与的兴趣,才能确保干预目标的实现。本研究为促使学生达成回应他人的目标,自编社会故事《一起玩游戏》,通过教师和同伴邀请学生参加游戏,学生学习社会回应的技能,进而直接用游戏强化学生的行为也为学生继续达成目标做好铺垫。为增强学生回应游戏邀请的意愿,根据学生的感官刺激需求而设计深入有趣的感官游戏,这在满足学生感官刺激需求、开启学生回应行为的同时也有利于促进学生多方面能力的提升。干预后期,学生经常在课间和教师对视后跑出教室期待教师的追逐正说明了这一点。

(二)社会故事法的实施要领

社会故事法的有效实施不是一蹴而就的,它需要分步、多次、跨情境实施。本研究社会故事的教学从图片中人物的认识、故事内容的理解、社会回应技能的师生演练和生生演练再到社会回应技能在真实场景中的运用,每一步稳扎稳打,从学到用,从结构化到去结构化,循序渐进,真正帮助学生习得社会回应技能。当然,干预方案的有效实施,离不开家校之间的相互配合。教师通过观察、测量,对学生的教育需求进行全面评估进而制定干预目标,教师和家长经过分析、讨论、制定干预方案后撰写社交故事,将纸质版社交故事发给学生家长,并告知使用方法以及注意事项,家长帮助学生在家庭环境中泛化社会回应技能。

(三)有效指导同伴提供适切支持

同伴介入是一种有效提升孤独症儿童社会交往能力的干预方法,其目标是增加孤独症儿童与同伴之间的社会交往,提升孤独症儿童的社会交往能力,其过程为选择同伴、培训同伴、创造与孤独症儿童的互动机会。本研究经过多方面考虑,选择了班里社会交往能力最强的同学作为个案的同伴,之后为同伴制定培训方案和成长计划。请同伴在个训干预课上和真实课间邀请个案进行游戏,教师根据同伴在与个案互动过程中的情况给予提醒和指导,在帮助个案达成目标的同时关注同伴在干预过程中的收获与成长。研究结果表明,同伴介入是积极有效的。

六、结语

本研究采用社会故事法对中度孤独症儿童社会回应行为进行干预,通过数据分析、社会效度以及对校级分享中干预前后视频录像里学生社会回应行为表现的观察,教师和家长都认为干预成效明显。虽然研究结果社会效度较好,但是由于干预前后评估、自然观察的数据不够充分,这对差异性分析有一定的影响,这也是在以后研究中需要改进和完善的地方。

参考文献:

[1][2]罗小玲.社会故事法干预中度自闭症儿童社交技能的个案研究[D].成都:四川师范大学,2020.

[3]刘紫寒.结构化教学对自闭症儿童共同注意缺陷的干预研究[D].南京:南京师范大学,2020.

[4]王淑荣.自闭症儿童社会交往能力培养策略探析[J].中国特殊教育,2015(7):34-38.

(责任编辑:吕研)