基于阈概念的播音主持课程教学探索

2024-11-24栾洪金顾熠男

摘要:“阈概念”是反思性学习和可持续学习的重要概念,有助于解决播音与主持艺术专业课程教学与社会需求间存在理念、内容、技术等差异的问题。在上海视觉艺术学院播音与主持艺术专业的“播音主持创作基础”课程中,实施基于阈概念的教学实践,发现反思性学习有助于学生理解阈概念,其理解阈概念的数量与课程成绩存在相关性。

关键词:阈概念 播音主持教学 反思性学习

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出:“文明发展离不开知识变革和思想先导。”随着知识型经济成为全球需求,知识生产模式开始强调以协同合作和自我反思的方式进行。高校是知识生产和传播的关键场所,需要培养学生有意识、可持续地反思学习,并将之与未来学习需求相联系。对于播音与主持艺术等传媒类专业教学而言,一个常见的问题是实践层面的技术和内容更替周期不断缩短带来学校教学与社会需求之间存在的“时间差”。基于“阈概念”的反思性学习或可成为破解这一难题的途径。

一、研究背景

“阈概念”作为在反思性学习和可持续学习中的重要概念,在我国尚少得到推介和应用。事实上,基于“阈概念”的教学有助于解决播音与主持艺术专业课程教学与社会需求间存在理念、内容、技术等差异的问题。

1.阈概念。“阈概念”(Threshold Concepts)最早在英国一项“提高本科课程教学环境”的研究被提出,已成为反思性学习和可持续学习中应用的重要概念。它是指通向新思维方式的“门户概念”或“入口”,可促进学习者看待、理解和诠释事物的方式发生不可逆转的关键转变。阈概念和传统意义上的“核心概念”不同。核心概念需要被理解,但不一定能引导学生对学科内容产生新视角、新观点;而一旦跨过阈概念的门槛,学生的认识论和本体论会彻底转变。教师在课程中需要识别和阐明作为认识论障碍的阈概念,并试图帮助学生克服这些障碍。

早期关于阈概念的研究主要是不同学科内部对本学科阈概念进行识别确认。自2015年美国大学与研究图书馆协会将其作为《高等教育信息素养框架》的基础理论后,教育工作者逐渐将阈概念理论落实到具体课程设计和教学中。在国外,工程、经济、医学等学科教育工作者都进行了相关探索与实践。美国教育家John Bennion更是创建了一个关于犹他州综合自然史的实地研究项目,跨学科地运用生物、历史、旅游管理、写作学科的阈概念进行教学。不过在我国较少看到相关的实践研究,主要是对美国石山学院、香港城市大学等高校相关项目的引介。

2.阈概念在播音与主持艺术专业教学中适用性。近年来,技术变革、行业变迁和社会资源的重新配置使传媒行业呈现出前所未有的复杂局面,传播渠道、载体、方式快速迭代。作为视听节目有声语言传播的主体,播音主持行业也不例外。尽管包括播音与主持艺术专业在内的传媒类专业纷纷加大课程改革力度,尤其是加强新媒体技术内容的教学,但正如传播学者彭兰教授所言,“互联网的组合化创新使得媒体形态层出不穷,技法掌握已经难以跟上,盲目跟从技法已不太现实”,实践中技术一旦发生变动,学生学习到的技巧就有可能过时。基于阈概念的反思性学习,则可以成为破解这一难题的途径。学生通过对阈概念的理解可以帮助其在实践过程中发现规律,在日后的学习工作中面对更新的样态和更新的媒介能够做到上手快、后劲足。从学生学习情况看,播音与主持艺术专业属艺术类招生,学生对理论学习的兴趣不高。不同于“核心概念”的枯燥讲授和实践中模糊朦胧的口传心授,基于阈概念的学习更能够培养学生的主体性,在体验和反思中产生播音与主持艺术专业所需的“语感通悟”,实现举一反三、触类旁通。

二、研究实施

上海视觉艺术学院播音与主持艺术专业是上海市一流本科专业,并于2022—2023学年第二学期和2023—2024学年第一学期对上海高校重点课程“播音主持创作基础(一、二)”进行了基于阈概念的教学实践探索。

1.课程选择。尽管各高校播音与主持艺术专业的具体课程有所差异,但无外乎围绕三部分开设:播音主持发声(发声的物理基础、机体控制及其表达效果的关系)、播音主持创作(创作主体、创作过程、接受主体、艺术效果的规律)、播音主持应用(广播、电视、新媒体等不同媒介情境中的创作活动)。“播音主持创作基础”是专业课程中的核心课程之一,主要讲授播音主持正确的创作道路、备稿方法、情景再现等创作内部技巧、停连等外部技巧、不同的话语样式、正确的创作状态等内容。该课程一般分两个学期讲授,上海视觉艺术学院的“播音主持创作基础(一)”“播音主持创作基础(二)”分别在大一下半学期和大二上半学期开设,共计144学时。本研究的教学和研究对象为2021级本科生,共31人。

2.教学实施。首先,识别和确定课程的阈概念。为了确保阈概念的信度,本研究利用上海视觉艺术学院播音与主持艺术专业专职教师、兼职名师、结对导师三位一体的教学团队,请学界的高校教师、业界的一线专家通过对课程教材、专业文献和实践经验的梳理总结,确定了“播音主持创作基础”课程的14个阈概念(每个学期各7个),如“停连既是一种生理需要,也是内容表达、情感运动的心理需要,在运用中生理需要必须服从心理需要”“停连解决语句构成的逻辑关系,而重音解决词语的主次关系”“处理节奏要体察存在于创作客体的节奏,激活自己的心理、生理节奏,还要考虑受众对节奏心理需求”“话语样式是声音形式为适应语境、表现语境而产生的一系列变体”等。

其次,展开具体教学。过去的课程教学主要采用“大课+小课”的模式,即每个专题先进行一次集体理论授课,再分小组进行2—3次实践练习。在对2021级31位学生进行授课时,将全班按照此前专业课成绩段等比例分为3个小课组,其中一组(10人)进行基于阈概念的教学探索(下文称实验组),另两组(分别为10人和11人)作为对照组,仍按照旧模式教学。实验组改革了课程设计与教学,构建“实地考察或视听体验—研讨—创作—反思”的教学方法,试图引导学生跨过阈概念的门槛。以“播音主持创作准备”专题为例,课程选择林海音的《城南旧事》为播读文本,希望学生理解“创作准备是创作主体在创作前所做的一切准备工作,既包括日常的学习和积累,也包括对具体稿件文本的层次、主题、背景、目的、重点、基调等的具体分析”这一阈概念。在教学中,实验组学生先阅听了电影《城南旧事》、白先勇小说《台北人》、王鼎钧散文《中国在我的墙上》以及多个版本的音乐《送别》等跨媒介文本;然后彼此分享与沟通对这些跨媒介文本的阅听感受以及其与播读文本的关系和勾连;在完成对播读文本的创作后,学生被要求分别撰写创作手记以反思创作过程与课程所学,写作完成后再聚到一起互相朗读并讨论创作手记。

最后,课程考核。两学期课程的期末测试都分为两项内容:一是口试,即给定稿件后播读,由三位老师评分;二是要求学生写一篇两部分的文章,第一部分是关于播音主持创作基础的观点性文章,第二部分是反思性文章,回答自己在课程中学到了什么,以及反思自己与创作内容、创作过程以及其他同学在课程中的关系。

3.教学评估。为了评估教学效果,研究首先将实验组学生和对照组学生所撰写的反思性文章开展文本分析,以了解学生在文章中表达了哪些关键思想、文章中特定概念的出现频率如何、学生对特定概念的表述如何;随后对比了实验组和对照组理解阈概念数量和口试成绩的差异,并使用SPSS统计软件分析全班学生理解阈概念的数量与口试成绩的相关性。

三、研究发现

研究对测试学生两个学期共62篇期末文章进行了编码,编码时关注将经验概念化的表述,而非提取描述性或叙事性的语言;当共同的主题出现时,研究结合或划分概念,以显示区别和共性。

1.学生对阈概念的表述。通过编码,研究最终整理出15个由学生创造的概念。比较学生创造的概念与确定的阈概念后发现,其中有11个与阈概念相似。综合两个学期来看,学生表述阈概念数量的平均值为6.09,表述阈概念最多的学生提出了10个,最少的则为2个。在学生的阈概念表述中有着较好的聚合性和一定共识性,例如,就“语气的确定立足于上下文的语境”这一阈概念,学生较为典型的表述有:(1)语气大多数以句子为单位,一篇文章不可能从头到尾的思想感情都一模一样,有时每段话甚至每句间都会发生转换,我们需要注意这种区别,让语气表达更准确恰当、具有变化;(2)具体的思想感情是语气的灵魂,要把握适当的语气就要把握句子感情色彩的分量,而要把握句子感情色彩的分量就要把握语境、从上下文寻找线索;(3)在把握整体基调和节奏的基础上,具体段落或句子的语气可能会出现感情色彩的变化,这需要结合上下文的语境;(4)要使语气表达恰当,首先要准确地把握各个句子所包含的具体的思想感情色彩。

研究发现,表述阈概念较多的学生行文凝练、不滥用文字。具体而言,表述每个阈概念平均使用字数最少的学生,提出的概念数量位居所有学生中的第二名;表述每个阈概念平均使用字数最少的学生,仅仅提出了2个阈概念,是所有学生中最少的。就全文字数来看,写作篇幅最长的学生清晰表达了9个阈概念,并不是所有学生中最多的。

2.实验组学生能够表述更多的阈概念。将实验组和对照组对比后发现,实验组学生能够理解和表述的阈概念数量更多。从两学期整体来看,实验组学生平均表述7.7个阈概念,而对照组学生的表述数量平均值为5.3。其中,表述数量最多的三位学生(分别表述了10个、9个、9个)均为实验组学生,而表述数量最少的四位学生(表述了2—3个)均出自对照组。从历时性的角度来看,2021—2022学年春季学期实验组学生平均表述3个阈概念,组内标准差为0.82,对照组学生平均表述2.38个阈概念,组内标准差为0.92;2022—203秋季学期实验组学生平均表述4.7个阈概念,组内标准差为0.67,对照组学生平均表述2.95个阈概念,组内标准差为1.16。

这些数据表明,实验组学生通过“实地考察或视听体验—研讨—创作—反思”的教学方法,不仅相对较多地提高了表述阈概念的数量,组内离散程度也得以下降,这说明这种教学方法有助于提高学生将学习经验概念化的能力。而基于传统教学方法的对照组,虽然表述阈概念的平均数量有小幅提升,但提升幅度远小于实验组,且组内标准差没有呈缩小趋势,也就是说学生将学习经验概念化的个体差异相对较大。

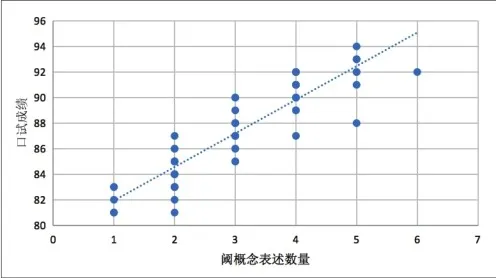

3.表述阈概念的数量与口试成绩存在相关性。播音与主持艺术专业教学的最终产出和落脚点是播音主持创作实践,因此基于阈概念的教学还必须检验学生对阈概念的理解和表述能力是否与创作能力存在相关性。研究将31名学生两个学期表述阈概念的数量与口试成绩处理为62组数据,进行皮尔逊相关系数分析。结果显示,相关系数r=0.89,呈高度相关,在95%置信区间显著(如图1)。这表明,虽然日常时见“播音无学”等论调,但在实践和体验学习中发现总结规律、将经验概念化,是与实践能力的提高息息相关的。

四、结语

上海视觉艺术学院的“播音主持创作基础”课程教学探索表明,基于阈概念的反思性学习有助于提升播音与主持艺术专业学生概念化经验的能力和实践能力。同时,这一教学研究也发现,将学生开放式文章编码并与已确定的阈概念进行比较,是评估教学方法和受教育者教学效果的可行工具,这为其他体验式和反思性课程提供了借鉴。本研究的局限性在于课程样本量比较小,且跟踪周期较短。未来的研究可以在教学结束若干年后对这批学生进行跟踪测试并就同样的主题重新写作,这将有助于证明其通过阈概念的方式获取知识的持久性。

(作者栾洪金系上海视觉艺术学院表演艺术学院副教授;顾熠男系上海视觉艺术学院表演艺术学院讲师)

本文系上海市高等教育学会2024年度规划课题“基于阈概念的传媒类专业教学探索与效果评估——以播音与主持艺术专业为例”(项目编号:1QYB24084)、上海市高校重点课程“《播音主持创作基础》(一)(二)”(项目编号:沪教委高〔2023〕32号)的研究成果。

参考文献

[1]蔡雯.新闻教育亟待探索的主要问题[J].国际新闻界,2017(03).

[2]徐文静,彭立伟.美国《高等教育信息素养框架》对信息素养教育的影响研究[J].图书馆杂志,2022(02).

[3]张政法.播音主持学科新理路:理念、定位、结构[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018(11).

[4]Meyer,J.& Land,R.Threshold concepts and troublesome knowledge I:linkages to ways of thinking and practising within the disciplines[M].Edinburgh:University of Edinburgh,2003.

[5]Neve,H.&Wearn,A.&Collett,T.What are threshold concepts and how can they inform medical education?[J].Medical teacher,2016(08).

【编辑:钱尔赫】