子代数字素养提升与代际收入向上流动

2024-11-22姜扬郑怀宇

【摘 要】 随着数字技术的广泛应用,居民数字素养逐步提升,许多居民将自身数字素养应用到学习、工作和生活中,对自身产生巨大效用,进而对微观福利和社会公平产生深远影响,成为促进社会公平和共同富裕的新契机。本研究使用中国家庭追踪调查(CFPS)2014年、2016年和2018年三期的微观数据,通过固定效应模型考察子代数字素养对代际收入向上流动的影响及作用机制。研究结果显示:子代数字素养水平的提升可以显著促进代际收入向上流动,通过一系列稳健性检验后结果仍成立;进一步将子代数字素养细分为数字化操作、应用和信息素养,发现培育数字化应用素养能够让子代居民从接触数字设备到实现数字化学习、工作、社交等活动,进而促进代际收入向上流动。异质性分析表明:聚焦居民个人层面,子代数字素养对年轻群体代际收入向上流动的促进作用较为显著;具体到居民所在家庭层面,子代数字素养对低等受教育水平家庭代际收入向上流动的促进作用更显著;放大到居民所在地区层面,子代数字素养对乡村居民代际收入向上流动的促进作用更显著。机制分析表明子代数字素养水平的提升一方面能够通过充分发挥子代现有人力资本价值、降低受教育门槛和培训成本等方式增加子代人力资本,进而促进代际收入向上流动;另一方面能够通过强化并扩大子代社会网络促进子代社会资本积累,减少子代对父代社会资本继承进而促进代际收入向上流动。基于研究结论,本文从政府角度提出应重视数字技术普及质量,加强居民数字技能的相关教育和培训,从居民个人角度提出提高自身数字素养等政策建议。本研究在以往相关研究的基础上,将数字素养对社会公平的影响研究进一步深化,在现阶段数字技术普及较为广泛,绝大多数居民都拥有一定数字素养的社会背景下,讨论子代数字素养对代际收入向上流动所产生的影响以及传导机制,进而为政府促进数字技术发展,加强数字素养教育等相关政策的制定提供参考,也为居民从个人角度提高自身数字素养,增强代际流动性提供了新思路。

【关键词】 数字素养;代际收入向上流动;社会公平;共同富裕

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A &nbZ6gB4tarMNu8mvfmrL+QEmv6b/cpfbJDYsU+0ZLeX1Q=sp; doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.06.004

【文章编号】 1004-129X(2024)06-0049-14

一、引言

党的二十大报告指出共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。随着中国改革开放向纵深推进,以共同富裕促进社会公平日渐成为社会共识。代际流动水平体现了父代与子代在经济、社会等因素的关联程度,能够反映社会公平程度。[1]促进代际收入向上流动对缓解收入差距、促进共同富裕具有重要的现实意义。[2]现有研究发现中国代际收入流动呈现下降趋势,父代对于子代收入的影响越来越明显,[3]这将导致收入乃至社会阶层分布的固化,进而导致社会收入分配不均,不利于共同富裕的实现。因此,如何促进代际收入向上流动,缓解阶层固化以维护社会公平,实现共同富裕成为众多学者研究的一个重要话题。随着数字中国建设的深入推进,数字设备得到广泛应用,居民培育自己的数字素养并应用到自己的学习、工作和生活中,对微观福利和社会公平产生深远影响。以互联网为核心的数字技术发展的目的就是要惠及民众,促进收入增长和社会公平是惠及民众的重要方式,居民的数字素养是数字技术得以发挥效用的基础。因此,分析居民的数字素养水平对代际收入向上流动产生的影响及其作用机制,探索如何行之有效地将数字素养培育纳入“以数字化寻求共同富裕”的政策框架势在必行。

现有对代际流动影响因素的研究大致可分为宏观因素和微观因素两个方面。就宏观因素看,现有研究主要聚焦社会整体的经济发展和政策变动对代际流动带来的影响。在经济环境方面,学者们分别探究了经济发展、工业化以及市场的自由化改革等因素对代际收入流动的影响,[4-6]也有学者从数字经济发展的角度研究了数字基础设施对代际收入向上流动的影响以及数字普惠金融对代际收入流动的影响。[7][2][8]对政策的研究主要是聚焦政府的支出政策对代际收入流动的影响。[9-11]从微观因素看,现有研究主要聚焦居民个人,主要包括人力资本、社会资本和物质财富三大因素对代际流动的影响效应。大量研究对父代和子代人力资本与子代收入水平之间的关联进行了理论分析和实证检验。[12-14]有学者研究了社会资本对代际收入流动的促进作用和抑制作用。[15-17]也有学者探究了物质财富对代际收入流动的影响。[12][14]在当前数字经济快速发展的宏观背景下,数字鸿沟问题已由宏观层面的数字基础设施差距转向微观层面的数字技术应用差距和数字素养培育差距,[18]且具体到居民个人数字技术或数字素养的微观因素对居民代际流动的影响更为直接,但从这一微观视角切入,考察个体使用数字技术或个体的数字素养对代际收入向上流动产生影响的相关研究较少。

数字素养是影响发展中国家使用互联网和数字技术状况的一个重要因素。[19]数字素养在影响数字技术创新与应用、缩小数字鸿沟方面都扮演着至关重要的角色,现有研究主要集中在数字素养对农户收入水平以及居民创业行为、金融行为、政治参与等方面的影响。学者们分别从降低信息获取成本、培养市场经济意识、改善资产决策和配置效率等方面分析数字素养提升农户收入水平的机理。[20-21]有学者发现数字素养提升能够显著促进农户创业并提升农户的电商参与程度。[18][22]温涛和刘渊博则发现农户的数字素养对于其数字金融行为具有显著影响。[23]另有学者研究发现数字素养能够促进农民的乡村治理参与行为。[24-25]上述研究重在考查数字素养促进农户增收以推动全社会共同富裕以及改变居民行为进而促进社会公平的具体效应,而从全社会居民角度关注数字素养对以代际流动为代表的体现社会纵向公平影响的相关研究较少。有学者发现数字素养能够提高居民的人力资本和社会资本存量,进而促进居民在数字竞争中享受数字红利,并促进资源和机会的均衡分配,[21]有利于子代群体相较于父代的收入增加。刘飞和何舸帆认为数字素养能够通过提升就业质量促进家庭收入向上流动。[26]但现有研究仍缺乏对数字素养与代际流动关系的系统性研究。

本文在以往研究的基础上,将数字素养对社会公平的影响研究进一步深化,讨论子代数字素养对代际收入向上流动所产生的影响以及传导机制。本文可能的边际贡献有以下三点:第一,已有研究大部分从数字基础设施、数字普惠金融等宏观角度探讨数字技术对代际收入流动的影响,本文则从居民自身的数字素养这一微观视角切入,探讨子代数字素养对代际收入向上流动的影响效应。第二,本文将分别从促进人力资本提升、促进社会资本积累、减少子代对父代社会资本继承等方面分析子代数字素养促进代际收入向上流动的传导机制。第三,本文根据子代年龄差异、家庭受教育水平的差异以及城乡异质性分析和讨论子代数字素养对居民代际向上流动所产生的影响,并根据得出的结论提出建设性意见。

二、机理分析

数字素养水平对居民个人能力的提升以及收入水平的增长具有重要的促进作用,对推动社会公平,促进共同富裕产生积极影响,代际收入流动是衡量社会公平程度的重要指标。因此本文主要从人力资本和社会资本两大机制出发,进一步分析子代数字素养水平是如何通过影响人力资本积累、社会资本积累及社会资本继承等多个维度影响居民代际收入向上流动。

(一)人力资本

人力资本是导致代际收入相关的最基本原因,经济学对代际收入流动性的最初理论探讨就是以此为起点。[27]人力资本的积累还会受到教育水平的影响,而由资源分配不均导致的差别化受教育机会以及家庭条件差距导致的家庭人力资本投资的差异成为阻碍代际流动的重要原因。子代通过提高自己的数字素养一方面可以直接提升自己的人力资本,充分发挥现有的人力资本价值;另一方面可以通过降低受教育门槛和培训成本积累自身人力资本,进而促进代际收入向上流动。

首先,拥有一定数字素养的子代可以通过互联网扩展自己的认知范围,提高自己的认知能力和认知水平。还可以通过参加各种线上培训、网上学习等方式提高自身学习、工作能力和业务水平,促进自身综合能力素养的提高,[28]进而使自己的人力资本得到提升。其次,根据搜寻与匹配理论,优化劳动力市场的关键之一是提高信息传播效率,拥有数字素养的子代一方面能够通过应用数字设备丰富自己的信息资源,缓解自己与就业市场之间的信息不对称问题,进而有助于找到与自身能力相匹配的工作,提高收入水平;[7]另一方面,子代凭借自身数字素养能够提升自己的工作能力和工作效率,进而有利于自身获得更高质量的工作,使自己的人力资本价值得到充分发挥。此外,数字技术的使用能够极大降低受教育的门槛,优化教育资源的配置,并能有效降低培训成本,进而使具有较好数字素养的子代能够提高自身的受教育水平和就业能力,提高自身人力资本,促进代际收入向上流动。相比传统社会获取教育资源需要付出巨大成本,数字时代下各种线上开放式网络课程的兴起让知识在不同层级家庭、不同地区间的传播和分享成为可能,拥有一定数字素养的子代通过使用数字设备可以在线上得到许多线下获取不到的优质教学资源,接受优质教育的门槛大幅降低。在数字经济背景下,只要拥有一定的数字素养,知识的传递就不再是被垄断的,而是随时可以获取的,获取的成本也是非常低的。[29]根据人力资本模型,一个家庭的教育决策应该包括对相关成本和收益的比较,子代通过自身的数字素养能够极大降低自身的教育成本,进而使得经济方面较为弱势的家庭更倾向于对子代进行教育投资,这对于优势资源较为稀缺家庭的子代人力资本的积累和提升具有非常积极的作用,这将会减少父代对子代受教育水平的负面影响,也为代际收入流动提供了更多的可能性。

(二)社会资本

Becker和Tomes的代际流动模型认为子代收入会受到个人禀赋的影响,这种个人禀赋就包括家庭社会网络关系等环境因素。[27]这种以社会网络为主体的社会资本通常会参与父代到子代的收入传递过程。[16]家庭社会资源是影响子代社会资本积累的重要原因,子代的社会资本又会进一步影响其收入水平,社会资源越丰富的家庭,其子代越有机会实现收入阶层的跨越。子代能够通过提升自己的数字素养,从实现个人社会资本的积累和减少对父代传统社会资本的继承两方面对自身社会资本产生影响,通过自身社会资本的强化及社会资本获取环境的变化对收入水平产生影响,促进代际收入向上流动。

子代数字素养对个人社会资本积累的积极作用主要体现在两方面:一方面,拥有一定数字素养的子代通过数字设备的使用可以打破时间和空间上的交流壁垒,与他人进行线上沟通与交流,通过这种方式对线下的社会网络进行补偿。另一方面,数字技术的使用能够使居民在互联网建立新的社会关系并扩大自己的社会网络,进而强化和丰富自己的社会资本。子代通过个人社会资本的积累可以扩宽自己的视野,为自己在学习、求职和创业等过程中带来有价值的信息,进而实现代际收入的向上流动。因此,拥有一定数字素养的子代可以通过巩固现有社会网络,并建立新的社会网络积累自己的社会资本,促进代际收入向上流动。

较高社会阶层的家庭更容易接触更广泛的资源,而家庭社会地位处于较低阶层的父母则很难给予子代更多资源,机会不平等则会导致收入不平等。[30]家庭社会地位对子代社会资本产生的重要影响本质上还是传统社会阶层的固化以及权力寻租问题。在数字技术的发展以及子代数字素养提升的背景下,对大众“身份的模糊”会让不同阶层的群体有更多接触交流的机会,[29]这对于打破社会阶层固化具有积极影响,并且数字化生活所带来的身份多元化会直接影响人们传统的社会归属感的解构,[29]拥有一定数字素养的居民不再依赖于父代的社会资本进行学习、就业等活动,转而通过网络探求新的发展途径。拥有一定数字素养的子代优化了信息获取渠道,增加了信息透明度。一方面大大增加了居民的求职就业渠道,拓宽了收入渠道,进入不同于父代的收入上升通道;另一方面,数字时代下父代通过权力来为子代寻租的可能性被削弱,在一定程度上抑制权力寻租问题。通过弱化传统社会阶层固化、解构传统社会阶层归属感、拓宽增收渠道以及抑制权力寻租问题来削弱传统家庭社会地位对子代社会资本的积累,进而缩小子代收入差距,促进代际收入向上流动。

通过上述分析,本文提出如下假说:

假说1:子代数字素养水平提升可以促进代际收入向上流动。

假说2:子代数字素养水平提升能够通过增加子代人力资本促进代际收入向上流动。

假说3:子代数字素养水平提升能够通过增加子代社会资本并减少子代对父代社会资本的继承促进代际收入向上流动。

三、研究设计

(一)数据来源

本文所采用的微观调查数据来自中国家庭追踪调查(CFPS)2014年、2016年和2018年三轮的调查数据,将父代与子代样本进行匹配,并对匹配后的样本进行整理,最终使用的样本为2 651对父代与子代的配对数据。

(二)变量说明

1. 被解释变量

本文的被解释变量为代际收入的向上流动,借鉴方福前等学者的研究,[7]如果父代收入位于同代收入分布的后50%,子代收入位于同代收入分布的前50%,就认为子代实现了代际收入向上流动,赋值为1,否则认为子代未实现代际收入向上流动,赋值为0。若子代已婚,子代收入为夫妻双方收入之和,否则为子代个人收入。收入用个人工作总收入衡量。

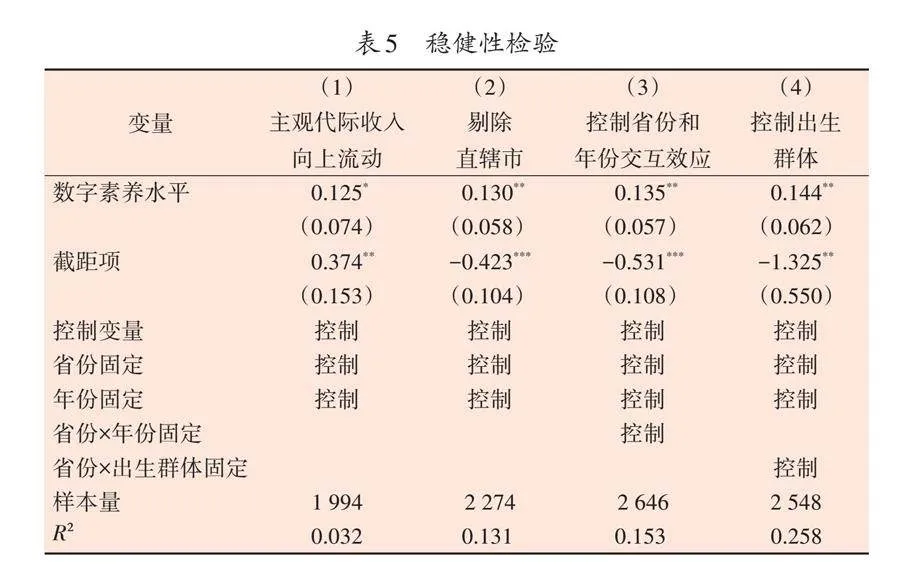

2. 解释变量

本文的解释变量为子代数字素养水平([digitalijt])。结合李晓静等、田艳平和李佳锶等学者的研究,[31-32]本文分别从数字化操作、应用和信息素养三个维度构建居民数字素养水平的综合指标体系,具体构造指标如表1所示。采用熵值法对各类指标进行加权计算,最终所得分数为子代数字素养水平,得分越高代表子代数字素养水平越高。

3. 控制变量

本文选取的控制变量主要包括对代际收入向上流动可能产生影响的个体、父代及家庭信息。由于个人收入受生命周期影响,首先要控制子代年龄和父代年龄1;此外选取了一系列子代特征变量,包括性别、户口、婚姻状况、健康状况;家庭因素选择了家庭存款状况2。

(三)模型构建

本文构建如下实证模型:

[yijt=α0+α1digitalijt+Z'ijtα2+δj+τt+εijt] (1)

[yijt]为被解释变量,表示子代[i]在[j]省份[t]时期是否实现了代际收入向上流动;[digitalijt]表示子代[i]在[j]省份[t]时期的数字素养水平;[Zijt]表示一系列控制变量;[α0]表示截距项,[α1]与[α2]分别为核心解释变量与控制变量的回归系数和系数向量;[δj]和[τt]分别表示省级固定效应以及时间固定效应,[εijt]表示随机误差项。本文使用聚类到区县层面的稳健标准误以缓解区县层面因素相关性对回归结果的影响。

(四)描述性统计

各个变量的描述性统计结果如表2所示。根据表2结果可知代际收入向上流动的均值为0.238,说明本文所考察的样本实现代际收入向上流动的子代相对较少;其数字素养水平均值为0.410,说明子代数字素养平均水平也偏低,为后文提出培养居民数字素养以实现代际收入向上流动的相关建议提供支持。

四、实证分析

(一)基准回归结果

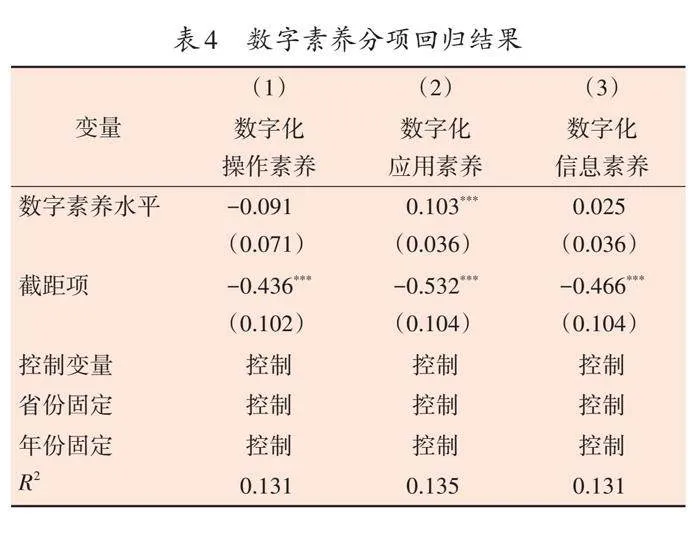

表3报告了子代数字素养水平对代际收入向上流动影响的基准回归结果。列(1)未控制省份和年份固定效应,列(2)和列(3)分别控制了省份固定效应以及年份固定效应,列(4)同时控制了省份和年份固定效应。通过列(1)至列(4)的回归结果可以发现子代能够通过提高自己的数字素养显著促进代际收入向上流动,假说1得以验证。另根据第(4)列控制变量的回归结果可知子代年龄对代际收入向上流动的正向作用显著,说明子代年龄越大越容易实现代际收入的向上流动,较年轻群体因个人资本积累不足,难以在短期实现代际收入的向上流动;在性别方面,男性更容易实现代际收入向上流动,说明男性更易获得家庭资源和社会资源以实现自身收入的提升;与非农业户口的居民相比,农业户口的居民更易实现代际收入向上流动,说明在当前义务教育普及的背景下,农业户口的居民更容易通过自身努力超越父代,实现收入的向上流动;相较于未婚群体,已婚群体更容易实现代际收入的向上流动,因为已婚群体能够从夫妻双方获得稳定的收入来源,进而更容易在收入方面超越父辈。

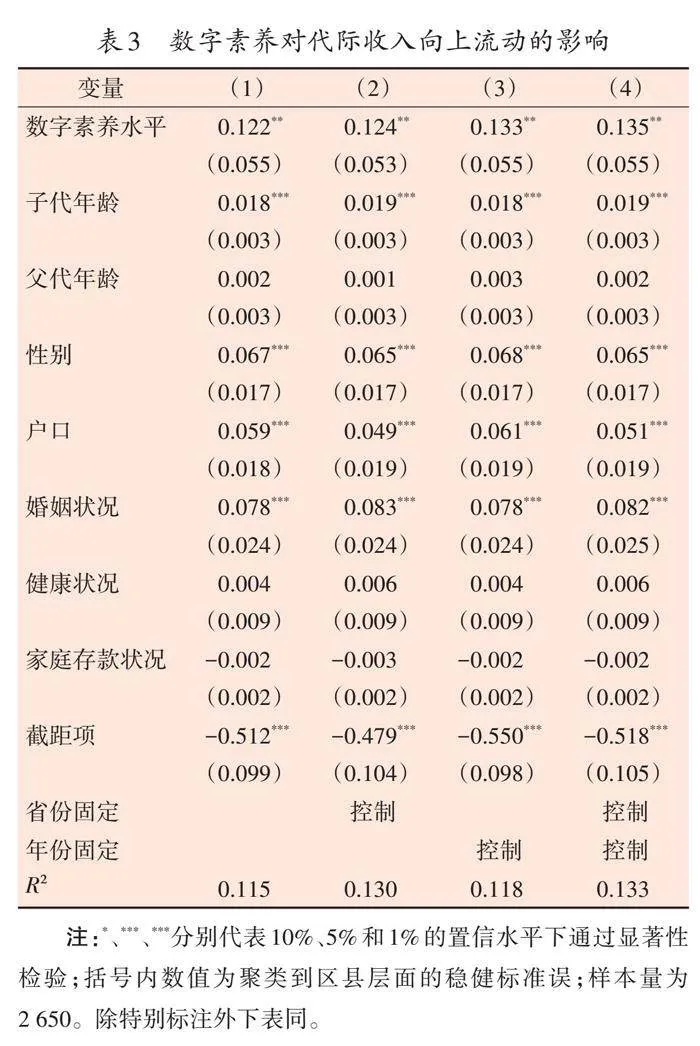

表4为不同类别数字素养对子代代际收入向上流动影响的回归结果。相较于数字化操作素养和数字化信息素养,数字化应用素养对子代代际收入向上流动的促进作用更为显著。究其原因,随着数字时代的快速发展,绝大部分子代居民都能够接触数字设备,除部分老年居民外,绝大部分居民都拥有一定的数字化操作素养,能够学会并正常使用数字设备,但这并不意味着整体数字素养的提高,甚至可能会出现网络安全、网络沉迷等问题,进而产生一定的消极影响,不利于收入水平的提升。而数字化信息素养表明子代能够通过数字媒体获取当下海量信息,但如何从中甄别有效信息,助力自身人力资本和社会资本的提升,则需要更高水平的数字素养。数字化应用素养的培养则真正让子代居民从接触数字设备、获取海量信息,到实现数字化的学习、工作、社交等活动,能够切实通过数字设备的应用提高自身人力资本和社会资本水平,从更为积极的角度降低父代对自身收入水平的影响,促进代际收入向上流动。

(二)稳健性检验

1. 更换被解释变量

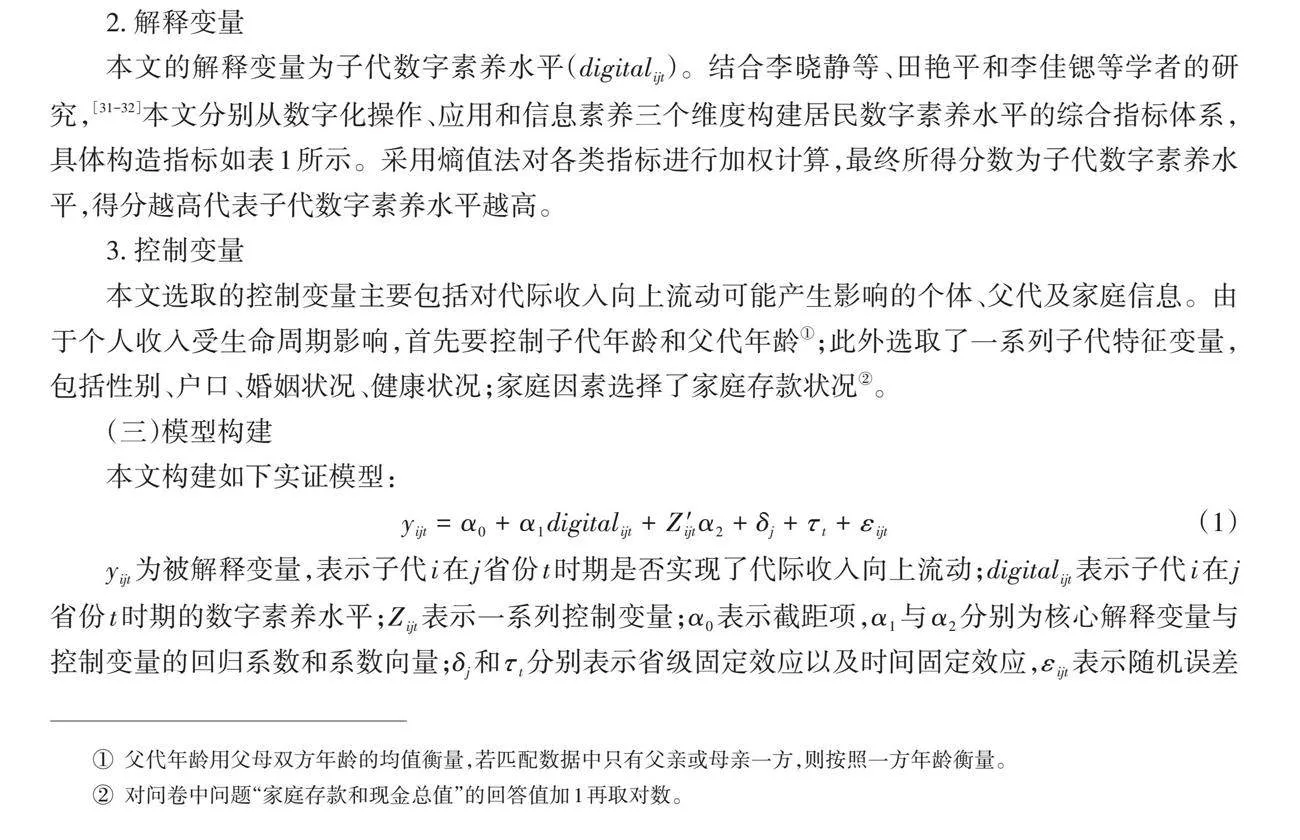

本文首先通过更换被解释变量的方法进行稳健性检验。具体来说,本文设置主观代际收入向上流动变量,CFPS问卷中询问“您在本地的收入水平”,这一问题询问了居民认为自己的收入在本地的高低情况,属于个人主观想法,取值1至5表示居民认为自己的主观收入从很低到很高,能够在一定程度上反映自身收入水平,因此本文将子代父亲和母亲的主观收入回答取均值作为父辈主观收入,若子代的主观收入评分大于父辈主观收入评分,则视作实现了代际收入的向上流动。上述回归结果见表5第(1)列,结果显示通过替换被解释变量后,回归结果仍正向显著,说明上述基准回归结果较为稳健。

2. 剔除直辖市

北京、上海、天津和重庆四个直辖市在经济发展水平、数字经济发展水平等方面可能与其他城市存在一定差距,会放大当地居民数字素养的效用,且此类地区的个体因面临的就业机会较多,许多居民因主动寻求高收入而选择流入该地区,使该地区的增收效应可能更强,进而夸大数字素养对代际收入流动的影响,具有特殊性,为保证上述研究结论的可靠性,并且符合一般情况下的普遍规律,本文将直辖市居民样本剔除后重新估计。回归结果如表5第(2)列所示,剔除直辖市居民样本后,回归结果与基准回归结果的方向和显著性一致,说明上述基准回归结果较为稳健。

3. 控制省份和年份交互效应

本文在基准回归模型中控制了省份固定效应和时间固定效应,但各省份随时间变化的一些因素也可能会对居民代际流动性产生影响,为缓解上述问题,本文进一步控制了省份和年份交互效应。回归结果如表5第(3)列所示,回归结果的显著性和方向都没有发生变化,证明上述结果较为稳健。

4. 控制出生群体

为在一定程度上降低内生性,本文借鉴赵立业和吴卫星的做法,[2]将子代年龄相同的样本划分为同一出生群体,构建出生群体虚拟变量,并与个体所在的省份构建交互项,以控制特定出生背景下不可观测因素的影响。控制出生群体虚拟变量与省份交互项的回归结果如表5第(4)列所示,结果显示子代数字素养仍促进代际收入向上流动,说明上述回归结果较为稳健。

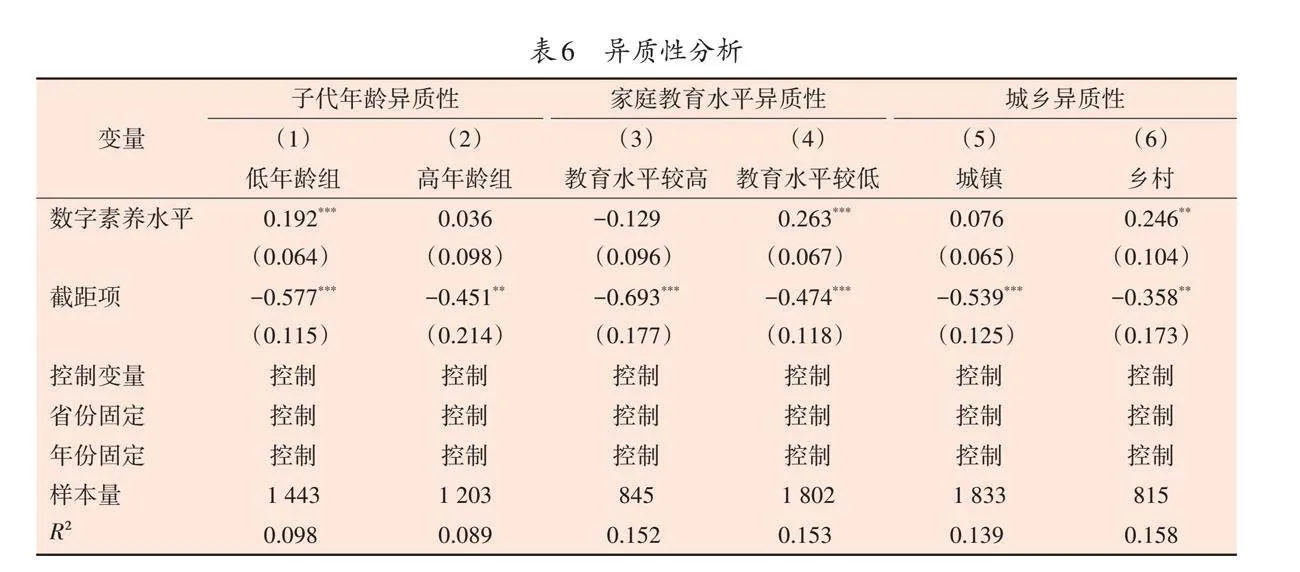

(三)异质性分析

1. 子代年龄异质性分析

为考察不同年龄阶段的子代培养自身数字素养所发挥效用的差异,本文根据所采用的居民样本年龄的均值,将小于样本平均年龄的居民划为低年龄组,将大于样本平均年龄的居民划为高年龄组,回归结果如表6第(1)列和第(2)列所示。在低年龄组中,子代数字素养对其代际收入向上流动的促进效用更为显著,而在高年龄组中,这种促进效果不显著。说明在较为年轻的群体中,数字素养的增收效应能够得到更好的发挥。随着数字技术的飞速发展,较为年轻的居民比自己的父辈更加适应数字化浪潮给社会带来的变革,能够更快地理解新兴的数字化事物并及时将其吸收利用,以辅助自己的学习、工作等社会活动,进而实现代际收入的向上流动。而年龄稍高的居民对于理解和利用新兴事物的意愿和能力降低,进而导致其数字素养的增收效应不显著。

2. 家庭受教育水平异质性分析

子代所在家庭受教育水平的不同可能会使其数字素养对代际收入流动产生不同的影响,一方面,家庭的教育水平会直接影响父代对子代数字素养教育的重视程度和方法,[33]引导子代正确培育自身数字素养并应用到提升个人人力资本上,进而对子代收入水平产生影响;另一方面,受教育程度较高的父母往往有更高的社会经济地位,能够为子代提供更好的学习资源和更多的学习机会,促使子代充分发挥自身数字素养的效用。因此本文根据父辈中父母双方最高的受教育水平,将初中及以下学历的样本划为教育水平较低的家庭,将高中及以上学历的样本划为教育水平较高的家庭,进一步考察不同的家庭受教育水平对子代数字素养和代际收入流动产生的影响,回归结果见表6第(3)列和第(4)列。结果显示教育水平较低家庭的子代培育数字素养对代际收入向上流动的促进效果更为显著,教育水平较高家庭的子代培育数字素养对代际收入向上流动所产生的效用不明显。究其原因,一方面可能是因为教育水平较高的家庭本身就处在较高的收入层次之中,子代仅通过数字素养的培育难以在根本层面实现超越,在这种情况下,数字素养对代际收入的影响可能并不显著,因此不能成为决定因素,且部分处在较高收入水平家庭的子代也缺乏继续努力向上流动的动力,会选择接受父代的代际收入传承;另一方面,教育水平较低的家庭本身就处在较低的收入层次,子代拥有较强的代际向上流动意愿,所以不愿选择子承父业,而数字设备的出现让教育水平较低家庭的子代看到向上流动的机会,通过提高自己的数字素养增加自己的人力资本和社会资本,并逐步摆脱父代对自身收入的影响,实现代际收入的向上流动。

3. 城乡异质性分析

考虑城乡经济发展水平不同,不同居民通过培育自身数字素养所获得的效用也会有所差别,由于城市和乡村在数字基础设施建设、互联网普及率、数字化教育和培训水平等方面的巨大差距,可能会使城市居民与乡村居民在数字安全意识、数字设备使用能力、数字素养等方面产生差距,进而使乡村居民的数字化增收能力明显不如城市居民。因此本文进一步分析子代数字素养和代际收入流动之间的城乡异质性,考察不同地区居民数字素养水平对代际收入向上流动产生的差异影响,回归结果见表6第(5)列和第(6)列。结果显示乡村子代居民更易通过提高自身数字素养水平实现代际收入的向上流动,而城镇子代居民提高数字素养水平的增收效用不明显。究其原因,城镇子代居民所在家庭的收入层级相对乡村子代居民来说可能普遍较高,导致城镇子代居民向上流动的空间较小,缺乏向上流动的激励,更容易通过父代的积累维持现有收入水平。而近年来随着数字均等化的发展,电子商务等新兴事物在农村获得迅速发展,农村子代居民通过互联网扩宽了信息渠道、扩大了发展空间、拓展了增收途径,且许多乡村子代居民所在家庭的收入水平处于较低层次,更容易有向上流动的激励,也更容易通过互联网等方式提高自己的收入水平,实现代际收入的向上流动。

由上述异质性分析可见子代提高自身数字素养确实能够促进代际收入向上流动,尤其在低教育水平家庭以及乡村家庭这种促进作用更为明显,说明子代着力培育自身数字素养是弥合现阶段数字鸿沟所带来的消极影响的有效途径,这是促进社会横向公平,推动共同富裕的有效工具,也为现阶段处于较为弱势地位的家庭和相对贫困地区的家庭的子代提供了启示。在当前数字技术飞速发展的情况下,若不及时吸收并利用新兴数字化的事物,就会使自身数字素养难以发挥效用,从而无法实现代际收入向上流动。因此,政府层面要注重数字设施的建设以及居民数字素养的培育,个人层面要积极发挥自身的主观能动性,着力提高自身数字素养,以适应数字时代的进步。

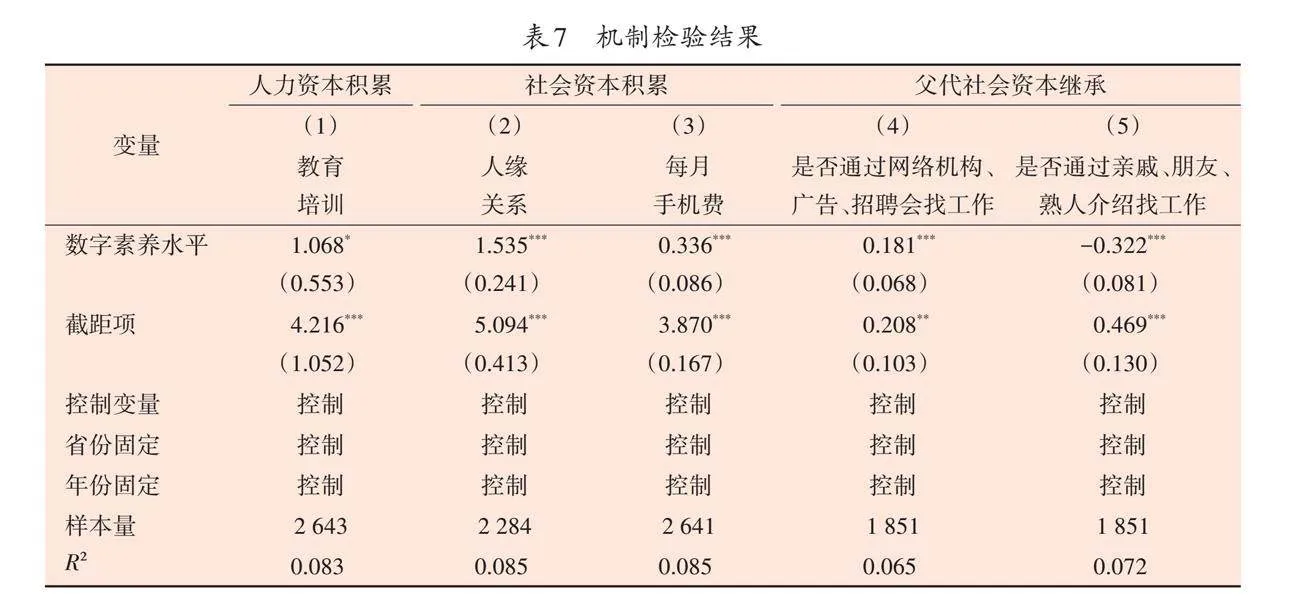

五、机制分析

本文实证分析了子代提升自己的数字素养水平有助于促进代际收入向上流动,根据上文的理论分析,子代数字素养水平的提升一方面能够促进自身人力资本水平的提升,另一方面能够促进自身社会资本的积累,并削弱子代对父代社会资本的继承,进而实现代际收入的向上流动,本文参考江艇的研究方法对上述机制进行实证检验。[34]

对人力资本机制的检验,由于CFPS数据和年限的限制,无法直接考察子代数字素养对其人力资本的影响,且无法准确考察子代数字素养对其教育水平的影响。本文借鉴谢尚等、许清清等学者的方法,[35-36]通过考察子代数字素养水平对其教育和培训投入的影响,进而验证子代数字素养水平对其人力资本积累的影响,子代当前的教育和培训投入水平能够在一定程度上代表子代的人力资本水平。本文使用子代家庭过去12个月的教育和培训支出表示子代教育和培训程度1。对子代人力资本机制检验的回归结果见表7第(1)列,由回归结果可知子代数字素养水平能够显著促进其教育和培训水平的提升,进而实现人力资本的积累。相较于父代进行传统的线下学习,拥有一定数字素养的子代能够通过更多元的途径进行学习,进而提高学习效率并丰富知识储备,积累自身人力资本;且拥有一定数字素养的子代能够畅通其进行职业培训和工作搜寻的渠道,提高自身就业能力。子代人力资本的积累能够直接影响自身的工作收入水平,进而实现代际收入向上流动。

本文对社会资本机制的检验主要分为两部分,一部分考察子代数字素养水平对自身社会资本积累的直接影响;另一部分考察子代数字素养水平的提升如何在就业方面削弱子代对父代社会资本的依赖,进而促进代际收入向上流动。在具体指标选取方面,本文借鉴晏月平和张舒贤的方法,[37]采用问卷中的个人自评问题“您人缘关系有多好”,数值为0至10,数值的大小能在一定程度上代表子代的社会资本状况。同时借鉴王春超和张承莎的方法,[38]使用子代月平均手机费用作为子代社会资本的另一个代理变量。在子代对父代社会资本继承方面,参考方福前等学者的研究,[7]采用问卷中的问题“是否通过网络机构、广告、招聘会找工作”和“是否通过亲戚、朋友、熟人介绍找工作”代表子代找工作对父代社会资本的依赖程度,因为子代主要通过找工作对自身收入水平产生影响。

对居民社会资本机制检验的回归结果见表7第(2)列至第(5)列。由表7第(2)列和第(3)列的回归结果可知,子代数字素养水平的提升能够显著促进自身社会资本的直接积累,拥有一定数字素养的子代能够通过使用数字媒体扩大自己的“朋友圈”,巩固现有社会网络并建立新的社会关系,减少由于线下距离等因素的限制所带来的关系疏远,以此积累自己的社会资本,并将自己通过数字媒体建立起来的社会资本应用到学习、就业、创业等活动中,进而实现代际收入的向上流动。由表7第(4)列和第(5)列的回归结果可知子代数字素养水平的提高可以提升自身通过网络机构、广告、招聘会等途径找工作的频率,降低子代通过亲戚、朋友、熟人介绍找工作的频率,说明子代通过培育自己的数字素养能够有效降低对低水平社会资本的依赖,构建高水平的社会资本,充分利用自身的数字素养获取网上信息,开阔自己的视野与就业渠道,进入与父代不同的上升通道,进而实现代际收入向上流动。

六、结论及政策建议

本文使用2014年至2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据研究子代数字素养水平对代际收入向上流动的影响及传导机制。研究结论如下:首先,子代提升自身数字素养水平能够显著促进代际收入向上流动,且数字化应用素养产生的效用相较于其他两类数字素养更为明显。其次,异质性分析表明对于子代个人来说,较为年轻的子代提升数字素养水平对代际收入向上流动的促进作用更加显著;对于子代所处家庭来说,受教育水平较低的家庭的子代更容易通过数字素养获得效用,实现代际收入向上流动,而受教育水平较高的家庭则会因为自身收入层次以及子代向上激励问题难以让子代通过数字素养发挥效用;对于子代所处地区来说,子代数字素养对代际收入向上流动的促进作用对乡村居民更为显著,城镇居民同样因缺乏向上流动的激励或难度较大难以通过数字素养实现代际收入的向上流动。异质性分析表明数字素养有利于缩小弱势群体与强势群体之间的差距,弥合数字鸿沟,缓解阶层固化,促进社会公平。最后,机制分析表明子代提升自身数字素养水平一方面通过促进个人人力资本的积累,实现收入增长与代际流动;另一方面通过促进个人社会资本的积累,削减子代对父代社会资本的继承,促进代际收入向上流动。

结合以上分析,提出以下政策建议:

第一,进一步提高数字技术普及程度和数字技术普及质量。现阶段中国不同地区的居民以及不同群体之间由于当地数字化程度不同以及自身数字素养水平不同,对数字技术的吸收和使用存在较大差异。要加快落后地区数字基础设施建设,提高当地数字化程度,并加强数字技术相关产业的发展,这是数字技术得以普及的前提,将人们的社会生活和文化消费与数字技术相融合,以数字技术助推共同富裕;同时要提高各地的数字技术普及率,并重视普及质量的提升,实现增量发展向提质发展转变。第二,对居民进行数字技能的相关教育和培训,提高全民全社会的数字素养。目前不同群体间的数字学习意识和数字应用素养存在一定差别,导致不同群体之间在获取和处理数字资源方面的能力存在一定差距,进而产生“数字鸿沟”,进一步导致收入差距扩大。必须着力提升民众的数字素养和技能,对居民提供技术支持和培训以及优质的数字教育资源,以适应数字经济发展的步伐,充分发挥数字素养在共同富裕中的积极作用。第三,要充分发挥居民个人的主观能动性,着力提高自身数字素养。许多研究结果表明数字技术的发展可以缩小发达地区和欠发达地区居民收入的差距,本文进一步研究发现要想真正实现数字技术的普惠性,离不开居民自身的努力。居民所处环境的数字技术的发展对代际收入向上流动很重要,但多数情况下居民受限于许多客观原因并不能选择自己所处的环境,当所在地区处于数字技术发展欠发达地区时,除了依靠政府的援助和建设之外,自身也要努力提高自己的数字素养,对于数字技术发展较为发达的居民来说,数字技能所带来的边际回报是在减少的,欠发达地区的居民要正确利用数字技术,努力培育自己的数字素养,将数字技术的发展应用到个人人力资本和社会资本的提升,最大化发挥数字技术带来的效用,享受数字化带来的红利,这也是缩小贫富差距,促进共同富裕的关键。

【参考文献】

[1] 王伟同,谢佳松,张玲. 人口迁移的地区代际流动偏好:微观证据与影响机制[J]. 管理世界,2019(7):89-103,135.

[2] 赵立业,吴卫星. 数字普惠金融发展能促进代际收入流动吗?[J]. 财经问题研究,2023(5):64-75.

[3] Fan Yi,Junjian Yi,Junsen Zhang. Rising Intergenerational Income Persistence in China[J]. American Economic Journal:Economic Policy,2021,13(1):202-230.

[4] 李任玉,杜在超,龚强,等. 经济增长、结构优化与中国代际收入流动[J]. 经济学(季刊),2018(3):995-1012.

[5] Diprete T A. The Impact of Inequality on Intergenerational Mobility[J]. Annual Review of Sociology,2020,46(1):379-398.

[6] Mocetti S, Roma G,Rubolino E. Knocking on Parents' Doors:Regulation and Intergenerational Mobility[J]. Journal of Human Resources,2022(2):525-554.

[7] 方福前,田鸽,张勋. 数字基础设施与代际收入向上流动性:基于“宽带中国”战略的准自然实验[J]. 经济研究,2023(5):79-97.

[8] 周广肃,丁相元. 数字金融、流动性约束与共同富裕:基于代际流动视角[J]. 数量经济技术经济研究,2023(4):160-179.

[9] Mayer E S, Lopoo L M. Government Spending and Intergenerational Mobility[J]. Journal of Public Economics,2008,92(1-2):139-158.

[10] 徐俊武,易祥瑞. 增加公共教育支出能够缓解“二代”现象吗?——基于CHNS的代际收入流动性分析[J]. 财经研究,2014(11):17-28.

[11] 李力行,周广肃. 家庭借贷约束、公共教育支出与社会流动性[J]. 经济学(季刊),2015(1):65-82.

[12] 陈琳,袁志刚. 中国代际收入流动性的趋势与内在传递机制[J]. 世界经济,2012(6):115-131.

[13] Qiu Muyuan,Yang Juan. The Impact of Education on Income Inequality and Intergenerational Mobility[J]. China Economic Review,2016,37:110-125.

[14] 杨沫,王岩. 中国居民代际收入流动性的变化趋势及影响机制研究[J]. 管理世界,2020(3):60-76.

[15] 卓玛草,孔祥利. 农民工代际收入流动性与传递路径贡献率分解研究[J]. 经济评论,2016(6):123-135.

[16] 刘琳,赵建梅. 社会网络如何影响代际收入流动?[J]. 财经研究,2020(8):80-93.

[17] 陈琳,沈馨. 父代关系与代际收入流动:基于教育和就业的ee362f9e081eef0c1ea4759850ee40f2视角[J]. 南方经济,2016(5):34-45.

[18] 王汉杰. 数字素养与农户收入:兼论数字不平等的形成[J]. 中国农村经济,2024(3):86-106.

[19] Park Y J. Digital Literacy and Privacy Behavior Online[J]. Communication Research,2013,40(2):215-236.

[20] 单德朋,张永奇,王英. 农户数字素养、财产性收入与共同富裕[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版),2022

(3):143-153.

[21] 杨柠泽,王艺蔚,孙学涛. 数字素养与农户共同富裕:影响效应及其机制[J]. 广东财经大学学报,2023(6):21-32.

[22] 杨佳利,吴从亮. 数字素养、电商认知与农户电商参与行为:基于湘粤地区528份调查数据[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2023(6):23-34.

[23] 温涛,刘渊博. 数字素养、金融知识与农户数字金融行为响应[J]. 财经问题研究,2023(2):50-64.

[24] 苏岚岚,彭艳玲. 农民数字素养、乡村精英身份与乡村数字治理参与[J]. 农业技术经济,2022(1):34-50.

[25] 上官莉娜,魏楚珂,杜玉萍. 数字素养促进农民参与乡村治理吗?——基于主观社会经济地位和政治效能感的中介作用分析[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2024(1):54-63.

[26] 刘飞,何舸帆. 培育数字素养的价值与路径:基于农村共同富裕的分析[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版),2024(3):27-37.

[27] Becker G S, Tomes N. An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility[J]. Journal of Political Economy,1979,87(6):1153-1189.

[28] 李梦娜,周云波. 数字经济发展的人力资本结构效应研究[J]. 经济与管理研究,2022(1):23-38.

[29] 蔡丹旦,于凤霞. 分享经济重构社会关系[J]. 电子政务,2016(11):12-18.

[30] Zhang Y, Eriksson T. Inequality of Opportunity and Income Inequality in Nine Chinese Provinces,1989—2006[J].China Economic Review,2010,21(4):607-616.

[31] 李晓静,陈哲,夏显力. 数字素养对农户创业行为的影响:基于空间杜宾模型的分析[J]. 中南财经政法大学学报,2022(1):123-134.

[32] 田艳平,李佳锶.数字素养能缓解女性过度教育吗:基于家庭追踪调查数据的证据[J]. 山西财经大学学报,2024(4):28-40.

[33] 方增泉,祁雪晶. 基于家庭影响因素的网络素养调研[N]. 光明日报,2022-08-09(13).

[34] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济,2022(5):100-120.

[35] 谢尚,韦东明,唐琦. 互联网使用对教育-工作匹配的影响:基于CFPS2016~2020的研究发现[J]. 中国人口科学,2024(4):36-51.

[36] 许清清,王丽云,江霞. 数字经济发展与农民工就业质量:契机与困境:基于CFPS 2018数据的多层模型分析[J]. 宏观质量研究,2024(3):47-61.

[37] 晏月平,张舒贤. 多层社会资本对育龄群体生育行为的影响:基于CFPS数据库的实证研究[J]. 河南社会科学,2023(3):113-124.

[38] 王春超,张承莎. 非认知能力与工资性收入[J]. 世界经济,2019(3):143-167.

[责任编辑 韩淞宇]

The Impact of Digital Literacy on

Intergenerational Income Upward Mobility

JIANG YangA,ZHENG HuaiyuB

(A. Northeast Asian Research Center,Jilin University,Changchun Jilin,130012,China;

B. Northeast Asian Studies College,Jilin University,Changchun Jilin,130012,China)

Abstract:With the widespread application of digital technology,residents' digital literacy is gradually improving. Many residents apply their digital literacy to their learning,work,and life,which has a huge effect on themselves and has a profound impact on micro welfare and social equity,becoming a new opportunity to promote social equity and common prosperity. This study used micro data from the China Family Panel Studies(CFPS) in 2014,2016,and 2018 to investigate the impact and mechanism of digital literacy of offspring on intergenerational income upward mobility through a fixed effects model. The research results show that the improvement of offspring's digital literacy level can significantly promote intergenerational income upward mobility,and the results still hold true after a series of robustness tests;Further subdividing the digital literacy of offspring into digital operation,application,and information literacy,it is found that cultivating digital application literacy can enable offspring residents to transition from being exposed to digital devices to engaging in digital learning,work,social activities,and promote intergenerational income mobility. Heterogeneity analysis shows that focusing on the individual level of residents,the promotion effect of offspring digital literacy on intergenerational income upward mobility among young people is more significant;Specifically at the household level where residents reside,the promotion effect of offspring digital literacy on intergenerational income upward mobility in families with lower levels of education is more significant;Zooming in to the level of residents' location,the promotion effect of digital literacy of offspring on intergenerational income upward mobility of rural residents is more significant. Mechanism analysis shows that the improvement of offspring's digital literacy level can,on the one hand,increase their human capital by fully utilizing their existing human capital value,reducing the threshold for education and training costs,and thereby promoting upward intergenerational income mobility;On the other hand,it can promote the accumulation of social capital among offspring by strengthening and expanding their social networks,reducing their inheritance of social capital from their parents,and thus promoting upward intergenerational income mobility. Based on the research findings,this article proposes from the perspective of the government that attention should be paid to the quality of digital technology popularization,and relevant education and training on residents' digital skills should be strengthened. From the perspective of individual residents,policy recommendations such as focusing on improving their own digital literacy should be put forward. On the basis of previous related research,this study further deepens the study of the impact of digital literacy on social equity. In the current social context where digital technology is widely popularized and the vast majority of residents have certain digital literacy,this study discusses the impact and transmission mechanism of offspring digital literacy on intergenerational income upward mobility. It provides decision-making references for the government to promote the development of digital technology,strengthen digital literacy education and other related policies,and also provides new ideas for residents to improve their own digital literacy and enhance intergenerational mobility from a personal perspective.

Key Words:Digital Literacy,Intergenerational Income Upward Mobility,Social Equity,Common Prosperity

【收稿日期】 2024-08-20

【基金项目】 国家社会科学基金重大项目:数字经济赋能现代产业体系研究(20AZD043);国家社会科学基金青年项目:数据要素市场化配置的效应评估与政策优化研究(23CJL021);吉林大学劳动关系专项研究课题:数字经济与实体经济深度融合对劳动关系治理的挑战及对策(2022LD008)

【作者简介】 姜 扬(1991-),男,吉林长春人,吉林大学东北亚研究中心副教授;郑怀宇(1999-),男,山东济宁人,吉林大学东北亚学院博士研究生。