婚姻挤压对初婚年龄的影响

2024-11-22陈卫欧阳柏慧刘金菊

【摘 要】 在异性婚姻中,当两性婚龄人口数量出现较大差异时,就可能导致某种性别的人口在婚姻市场上难以找到配偶,表现为婚姻挤压。自20世纪80年代后期以来,中国的出生性别比呈现长时间且较为严重的失衡状态,而这些出生人群于2010年前后陆续开始步入婚姻。与此同时,中国初婚年龄推迟的速度显著加快。近10多年来初婚年龄的加速推迟与高出生性别比队列人口进入婚姻市场的时间基本一致。探讨高出生性别比队列人口进入婚姻市场导致的婚姻挤压在当今中国初婚推迟中所起到的作用,为解释中国初婚年龄加速推迟提供新的视角,具有重要的理论和现实意义。本文基于2010年第六次全国人口普查、2015年全国1%人口抽样调查、2018年中国综合社会调查和2020年第七次全国人口普查微观数据,使用多层生存分析方法匹配宏微观数据,探讨婚姻挤压对个体初婚推迟的影响。将省份作为婚姻市场的单元,检验省级层面婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响。婚姻挤压使用考虑了夫妻年龄差的婚配性别比进行测量。研究发现省级婚姻挤压程度对个体初婚风险具有显著负向影响,即省级婚姻挤压程度越大,个体初婚风险越小、初婚年龄就越大。在其他因素不变的情况下,婚配性别比每上升0.1,个体初婚风险降低38.43%。对婚姻市场整体而言,随着婚配性别比提高,男女双方供需失衡加剧,婚姻失配导致婚姻挤压程度提高,婚姻的可获得性降低,从而使人们进入初婚的时间推迟。婚姻市场性别结构失衡是导致个体初婚推迟的重要因素。基于婚姻挤压对初婚年龄推迟具有显著影响的回归分析结果,可以认为近10多年来中国两性初婚年龄出现加速推迟也受到了婚姻挤压的影响。中国20世纪90年代性别比失衡不断加剧,21世纪初性别比失衡处于高位态势,因此近10多年来的婚姻挤压也在不断加剧,对初婚年龄的加速推迟起到了重要作用。另外,回归模型中包含的诸多个人和省级层面的经济社会变量检验结果也进一步验证了经济社会发展的结构性因素对初婚年龄推迟的作用。

【关键词】 婚姻挤压;婚配性别比;初婚风险;初婚年龄;多层生存分析

【中图分类号】 C924.24 【文献标志码】 A doi:10.16405/j.cnki.1004-129X.2024.06.003

【文章编号】 1004-129X(2024)06-0036-13

一、引言

婚姻挤压描述的是某个地区的婚姻生态。在异性婚姻中,当两性婚龄人口数量出现较大差异时,就可能导致某种性别的人口在婚姻市场上难以找到配偶。自20世纪80年代以来,我国遭遇了长时间、较为严重的出生人口性别比失衡问题。历次人口普查数据显示1982年我国出生人口性别比为108.5,1990我国出生人口性别比为111.3,2000年为116.9,2010年达到118.1,2020年虽已下降至111.3,但仍明显高于正常水平。[1]随着高出生性别比队列人口陆续进入婚姻市场,男性婚姻挤压可能是中国当前和未来相当长一段时间内的社会常态,将对人口、社会、经济发展等产生一系列影响。当前中国人口面临负增长的新形势,生育率长期持续走低,出生人口规模不断减少。在低生育率背景下,性别比失衡可能由于受到出生人口规模缩小的作用而难以改善。

在针对婚姻的研究中,初婚年龄一直是一个备受关注的问题。初婚年龄的变迁不仅反映个体初婚特征,影响个体和家庭层面的生育决策和劳动供给,更关系结婚率、出生率以及人口结构等重大议题,会影响整个社会的人口结构与再生产,同经济发展、社会变迁和文化背景紧密相连。[2] 初婚模式的变化会对一个国家和地区的人口与经济产生重大影响。[3]当前中国正在步入晚婚普婚模式,各类群体的初婚年龄均在推迟且近年来推迟加速。近10多年来初婚年龄的加速推迟与高出生性别比队列人口进入婚姻市场的时间基本一致。由此,婚姻挤压是否成为初婚年龄加速推迟的一个重要原因,成为学界关注的话题。

学界普遍认为初婚推迟是经济社会发展和现代化进程中的必然趋势,经济发展是改变初婚年龄和模式的决定性力量。伴随着经济发展,人们受教育程度不断提高,劳动力市场分工日趋完善,这些因素共同作用推动了婚姻的推迟。第二次人口转变理论指出:价值观与思想层面的变迁主要包括个体主义的兴起、自我价值实现的需求等,改变了人们对婚姻的看法,促成了婚姻推迟和非传统家庭行为的出现。在这样的背景之下,有观点指出性别比例失调对婚姻推迟产生的影响很小,远远不足以解释近年来初婚年龄的大幅推迟。无论性别比是否失衡,各地区都出现了初婚推迟的趋势。更有观点认为中国的“剩男剩女”是伪命题,婚姻市场有自行调节机制,出生性别比失衡并不会必然导致婚姻市场上男女双方数量失配。那么,对于后人口转变时期的当代中国而言,婚姻市场挤压程度如何?婚姻挤压是否对于初婚年龄产生影响?若存在影响,那么婚姻挤压将对初婚年龄产生怎样的影响?这些问题都值得深入探究。

因此,本文将探讨婚姻挤压在当今中国初婚推迟中所起到的作用。基于宏微观相衔接的视角,本文使用多层生存分析方法,探讨省级婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响。

二、文献综述

1. 婚姻挤压的概念和测量

婚姻挤压(Marriage Squeeze)是指在一夫一妻制度下,婚姻市场中可供选择的男性和女性之间的比例失衡,即某一性别人口与异性选择池中人数的比例失调,导致一些男性或女性无法按照自身的选择偏好选择配偶,从而出现成婚困难的现象。这种失衡现象是由不同的因素引起的,包括人口数量、年龄、教育水平、经济地位等。婚姻挤压对人口结构和婚姻形态产生着深远的影响,它不仅是一种人口现象,同时也是社会经济发展和社会变迁的结果。[4-6]

基于婚姻匹配的内涵,婚姻挤压可以分为狭义婚姻挤压和广义婚姻挤压两种类型。狭义婚姻挤压是仅考虑人口学因素的婚姻挤压。广义婚姻挤压则不仅考虑人口学意义上男女数量和年龄差的匹配,还考虑了社会、经济、文化等各种婚姻规范的实际存在。广义婚姻挤压相比狭义婚姻挤压更具有现实意义,但不易测度和衡量。[7]根据性别,婚姻挤压可以分为男性婚姻挤压和女性婚姻挤压。中国目前是异性婚姻配对模式,婚姻市场是一个典型的双边市场,供求关系在其中起着重要的作用。当婚姻市场中男性的供给超过需求时,就会发生男性婚姻挤压,这时男性为了找到配偶会付出更多努力,进行更为激烈的竞争。反之,当女性供给过剩时,就会发生女性婚姻挤压。[5] 有时,一个人口群体中可能同时存在男性和女性婚姻挤压,表现在不同年龄段或者不同区域中。根据研究问题的需要,本文主要关注狭义和同时考虑两性的婚姻挤压。

测度婚姻挤压的指标有多种。Akers构建了一个婚姻挤压指数,该指数是男性与女性的加权比率,每个年龄段的权重近似于该年龄段的结婚概率。[8]Schoen在其研究中使用婚姻挤压指数来衡量婚姻挤压。[9]Tuljapurkar等使用了潜在初婚比来度量婚姻市场潜在的两性相对规模差异。[10]在此基础上,Jiang等通过使用标准化初婚频率和去进度效应等方法对潜在初婚比模型进行了改进。[11]陈友华、米勒·乌尔里希创立了婚姻寿命指数和初婚挤压指数两个测量婚姻挤压的指标,不过婚姻寿命指数主要反映已经退出婚姻市场人口的婚姻挤压情况,过于滞后,而初婚挤压指数不太适用于测量我国的婚姻挤压程度,因为我国男女再婚的难易程度有较大差异。[12]另一些学者运用同龄性别比测量婚姻挤压,虽然方便计算和理解,但这个指标存在明显的缺陷,即没有考虑男女婚龄差。在此基础上,沈卫泉提出了婚姻性别比指标,将现实中婚龄差因素纳入婚姻挤压的测量,[13]这是一个比较大的改进。郭志刚、邓国胜进一步改进婚配性别比指标,根据大量的人口数据,假定理想的夫妇年龄差范围为-1~4岁,给出了计算婚配性别比的具体方法。[5]这一指标得到韦艳等其他学者的认可和采用。[14]Jiang等将婚配性别比分解为年龄结构和性别结构的影响,进一步说明婚姻挤压不仅仅等同于性别结构失衡,还受到年龄结构的影响。[15]此外,还可以使用婚姻表和人口预测等工具测度婚姻挤压,如Guilmoto和Jiang等使用基于队列的人口预测构造了更加复杂的测度未婚人口婚姻挤压的指标。[16-17]不过,编制婚姻表需要比较完善的婚姻统计资料,编制过程也较为复杂。

本文主要使用婚配性别比衡量婚姻挤压程度,原因如下:本文主要关注狭义婚姻挤压,即重点考虑婚姻市场上的性别供需平衡,因此使用性别比指标。由于婚姻挤压既受人口年龄结构的影响,也受人口性别结构的影响,而婚配性别比因综合婚龄人口性别结构和夫妇年龄差婚配模式,相较于单一的性别比指标更加具有优越性。因此,本文主要采用婚配性别比指标。此外,本文还会使用未婚人口性别比进行稳健性检验。

2. 婚姻挤压对初婚年龄的影响

国内外学者从多个维度对初婚年龄的影响因素进行了研究。从个体层面来看,性别、受教育程度、个人收入、社会地位、工作条件等因素可能会影响个体初婚年龄。[18-19]从家庭层面看,兄弟姐妹数、家庭地位、父母受教育程度等因素也会影响个体初婚年龄。[20-21]从地区层面来看,经济发展水平、房价、社保费率等因素可能影响个体进入初婚的年龄。[22-23]

目前学术界关于婚姻挤压对初婚年龄的影响观点不一。第一种观点认为:性别比失衡导致的婚姻挤压将致使男女的结婚年龄都随婚龄性别比失衡而显著减小。在性别比失衡的地区,男孩较多的家庭往往采用“早占型”择偶策略,即很早就在婚姻市场寻找配偶,以获取结婚机会的主动和优先权。因此可能导致两性初婚年龄不断提前。[24]第二种观点认为性别失衡所造成的婚姻挤压可能导致过剩方推迟结婚甚至不婚,而短缺方更早更快结婚。South的研究发现在高性别比的社会中,女性结婚年龄越来越小。[25]Trent的研究则指出在高婚龄性别比地区的女性更有可能在25岁之前结婚。[26]第三种观点认为性别比偏高提高了女性在婚姻市场上的稀缺性和相对地位,增加了女性在恋爱和婚姻市场上实现自主选择的机会,从而可能造成部分女性婚姻推迟。[24][27]第四种观点认为性别比对初婚年龄没有显著影响。如顾宝昌、彭希哲认为择偶困难与婚姻推迟并不是来源于人们一直担忧的性别比失调,而是出生率的下降所导致的。[28]王若丞的研究指出人口性别比代表的婚姻市场失衡对中国女性的平均初婚年龄不产生显著的影响。[29]

3. 文献述评与研究贡献

尽管学术界对婚姻挤压和初婚年龄已有不少研究,但仍存在以下值得继续研究和拓展之处:第一,现有文献中,学者们关于婚姻挤压对初婚年龄的影响方向观点不一,且国内少有研究对这种影响进行量化检验。第二,已有研究大多仅基于宏观或微观的单一视角,鲜有从宏观地区到微观个体层面的多层视角考量该问题。

因此,区别于已有研究,本文主要的边际贡献在于:第一,从研究内容来看,本文关注婚姻挤压在当今中国初婚推迟中所起到的作用,定量检验地区婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响,以期回应目前学术界关于该问题的争论,丰富拓展该领域的研究。第二,从研究方法来看,本文使用多层生存分析方法,充分衔接宏微观层面视角、利用嵌套结构数据提供的信息,运用脆弱模型来处理传统生存分析方法因未考虑随机效应而导致的参数估计误差问题,更加准确地测度地区婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响。

三、研究设计

1. 概念界定

基于已有研究和本文的主要研究问题,本文将婚姻挤压定义为:一夫一妻制下,婚姻市场上男女两性在一定婚龄差匹配模式下的数量不均、供需失衡现象。

本文对初婚年龄的定义将沿用已有研究,分为个体初婚年龄和平均初婚年龄。个体初婚年龄是指个体第一次进入正式婚姻关系的年龄;[30]平均初婚年龄是指某一时期(通常为一年)初次结婚人口的平均年龄,或同一出生队列人口初次结婚时的平均年龄。[3]

2. 研究方法

本文使用多层生存分析方法探讨省级婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响,将一个省份作为一个婚姻市场的单元1,实证检验省级层面婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响,宏微观匹配思路如下:将初婚年份在2008—2012年之间的个体视为处于该省“2010年婚姻市场”,初婚年份在2013—2017年之间的个体视为处于该省“2015年婚姻市场”,初婚年份在2018年以及结束调查时仍未婚的个体视为处于该省“2020年婚姻市场”,分别使用2010年、2015年和2020年省级婚配性别比进行匹配。衡量省级层面经济发展水平的变量即各省人类发展指数则按照各初婚年份与个体进行匹配(见表1)。

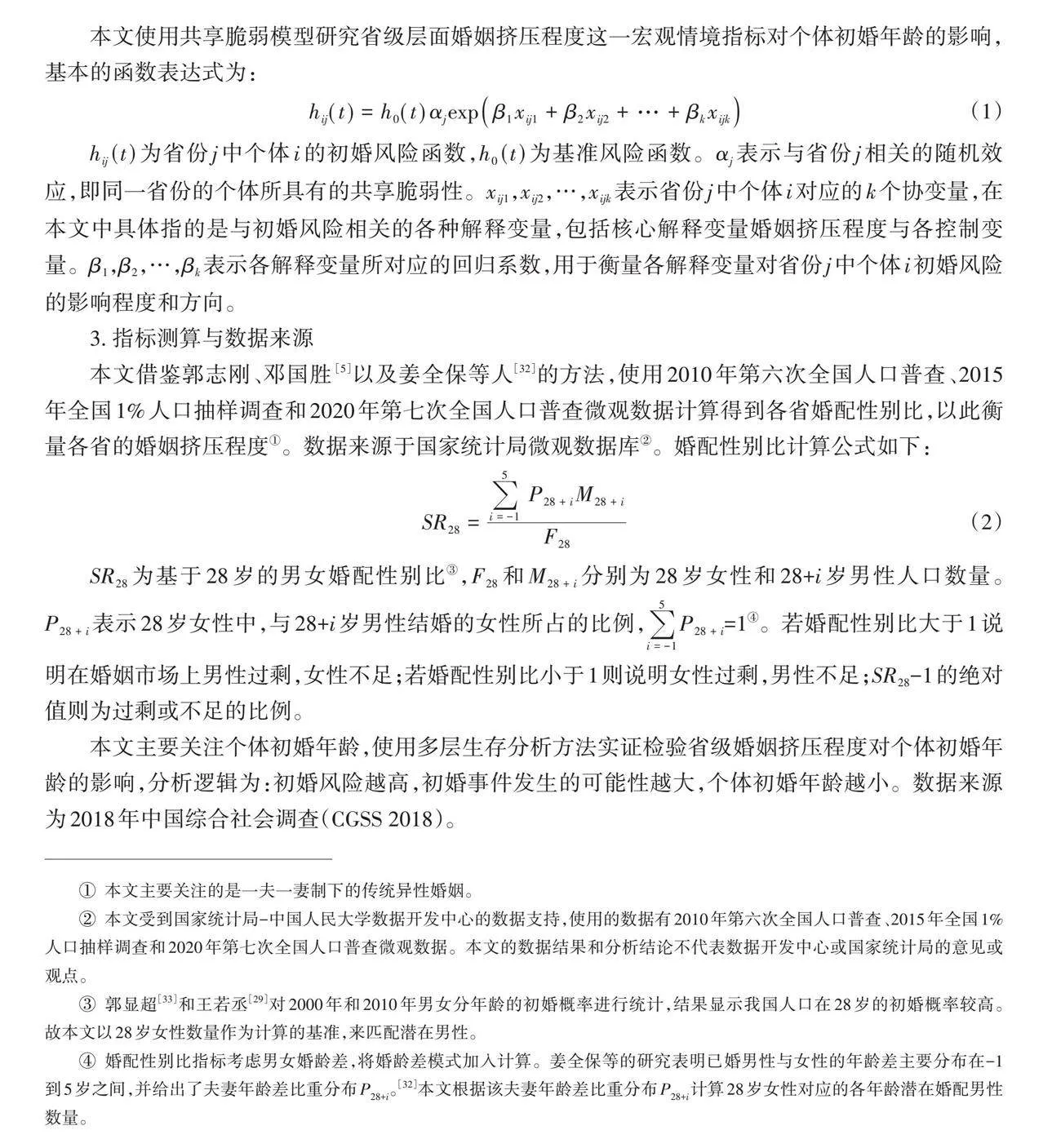

本文使用共享脆弱模型研究省级层面婚姻挤压程度这一宏观情境指标对个体初婚年龄的影响,基本的函数表达式为:

[hijt=h0tαjexpβ1xij1+β2xij2+…+βkxijk] (1)

[hij(t)]为省份[j]中个体[i]的初婚风险函数,[h0(t)]为基准风险函数。[αj]表示与省份[j]相关的随机效应,即同一省份的个体所具有的共享脆弱性。[xij1],[xij2],…,[xijk]表示省份[j]中个体[i]对应的[k]个协变量,在本文中具体指的是与初婚风险相关的各种解释变量,包括核心解释变量婚姻挤压程度与各控制变量。[β1],[β2],…,[βk]表示各解释变量所对应的回归系数,用于衡量各解释变量对省份[j]中个体[i]初婚风险的影响程度和方向。

3. 指标测算与数据来源

本文借鉴郭志刚、邓国胜 [5]以及姜全保等人[32]的方法,使用2010年第六次全国人口普查、2015年全国1%人口抽样调查和2020年第七次全国人口普查微观数据计算得到各省婚配性别比,以此衡量各省的婚姻挤压程度1。数据来源于国家统计局微观数据库2。婚配性别比计算公式如下:

[SR28=i=-15 P28+iM28+iF28] (2)

[SR28]为基于28岁的男女婚配性别比3,[F28]和[M28+i]分别为28岁女性和28+[i]岁男性人口数量。[P28+i]表示28岁女性中,与28+[i]岁男性结婚的女性所占的比例,[i=-15P28+i]=14。若婚配性别比大于1说明在婚姻市场上男性过剩,女性不足;若婚配性别比小于1则说明女性过剩,男性不足;[SR28]-1的绝对值则为过剩或不足的比例。

本文主要关注个体初婚年龄,使用多层生存分析方法实证检验省级婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响,分析逻辑为:初婚风险越高,初婚事件发生的可能性越大,个体初婚年龄越小。数据来源为2018年中国综合社会调查(CGSS 2018)。

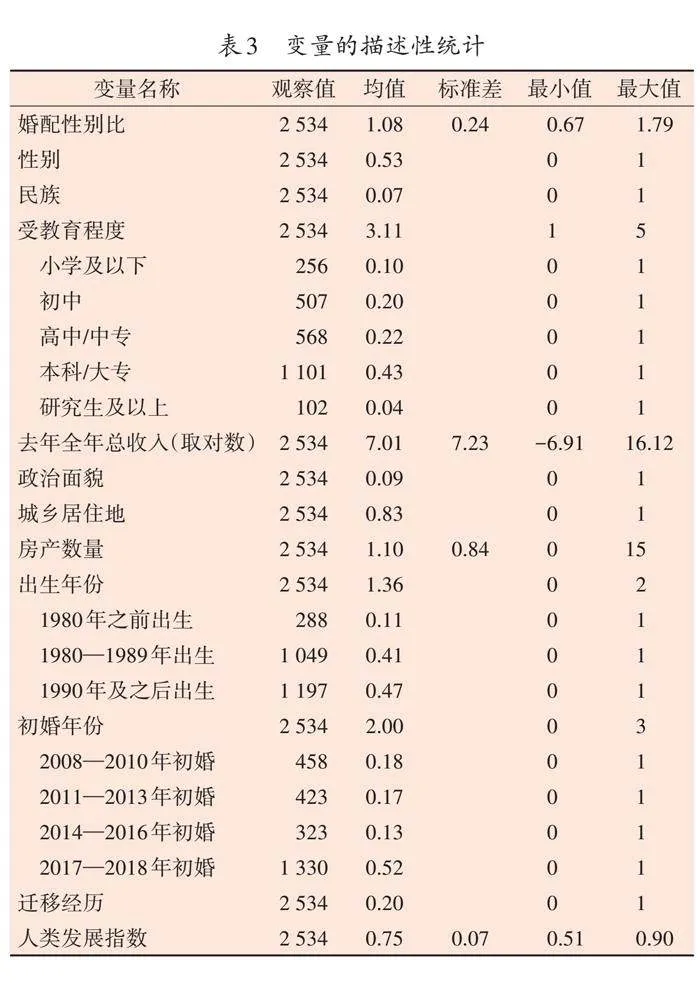

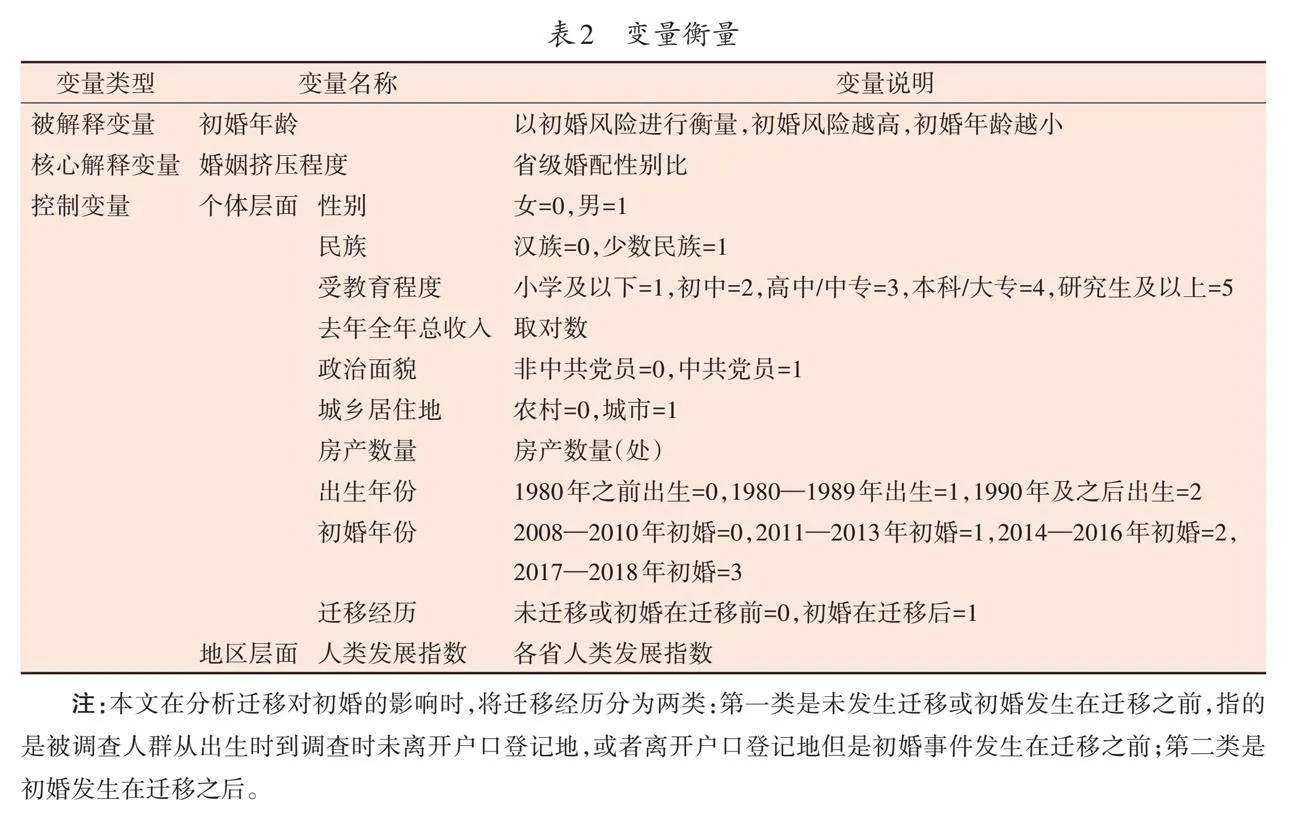

参考以往文献,本研究控制了性别、民族、受教育程度、去年全年总收入、政治面貌、城乡居住地、房产数量、出生年份、初婚年份、迁移经历这些可能影响个体初婚年龄的因素以及各省人类发展指数,以判断在控制经济发展水平后,婚姻市场供需失衡对个体初婚推迟的作用。个体层面控制变量的数据来源于2018年中国综合社会调查;省级层面控制变量即各省人类发展指数来源于全球数据实验室数据库(Global Data Lab)。其根据联合国开发计划署、各国统计局等相关数据,综合健康、教育和生活水平三个维度,构建了人类发展指数,来衡量一个地区的经济社会发展水平。[34] 变量选取与衡量详见表2。

四、研究结果

1. 描述性统计

本文的分析将样本限定为初婚年龄在15~49岁、初婚年份在2008—2018年之间或结束调查时(即2018年)仍未婚的男性和女性。设定个体在满15周岁时进入初婚风险期,在完成初婚的时间、年龄达到50周岁或调查之时离开初婚风险期1。剔除关键变量缺失的样本后共有2 534人,共31 031条人-年数据。变量的描述性统计详见表3。

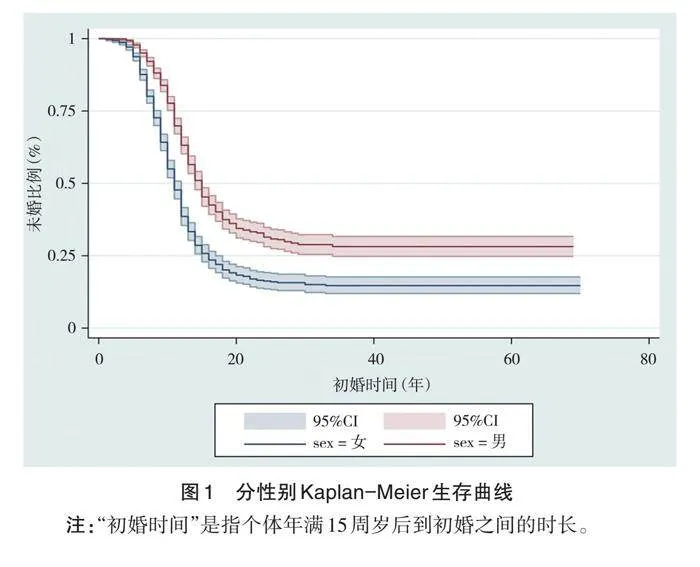

图1展示了分性别的Kaplan-Meier 生存曲线,由图可见:随着年龄增长,男女两性未婚的比例都逐渐降低。对比可知在进入初婚风险期后的各年龄段,男性的未婚比例均高于女性。

2. 回归分析结果

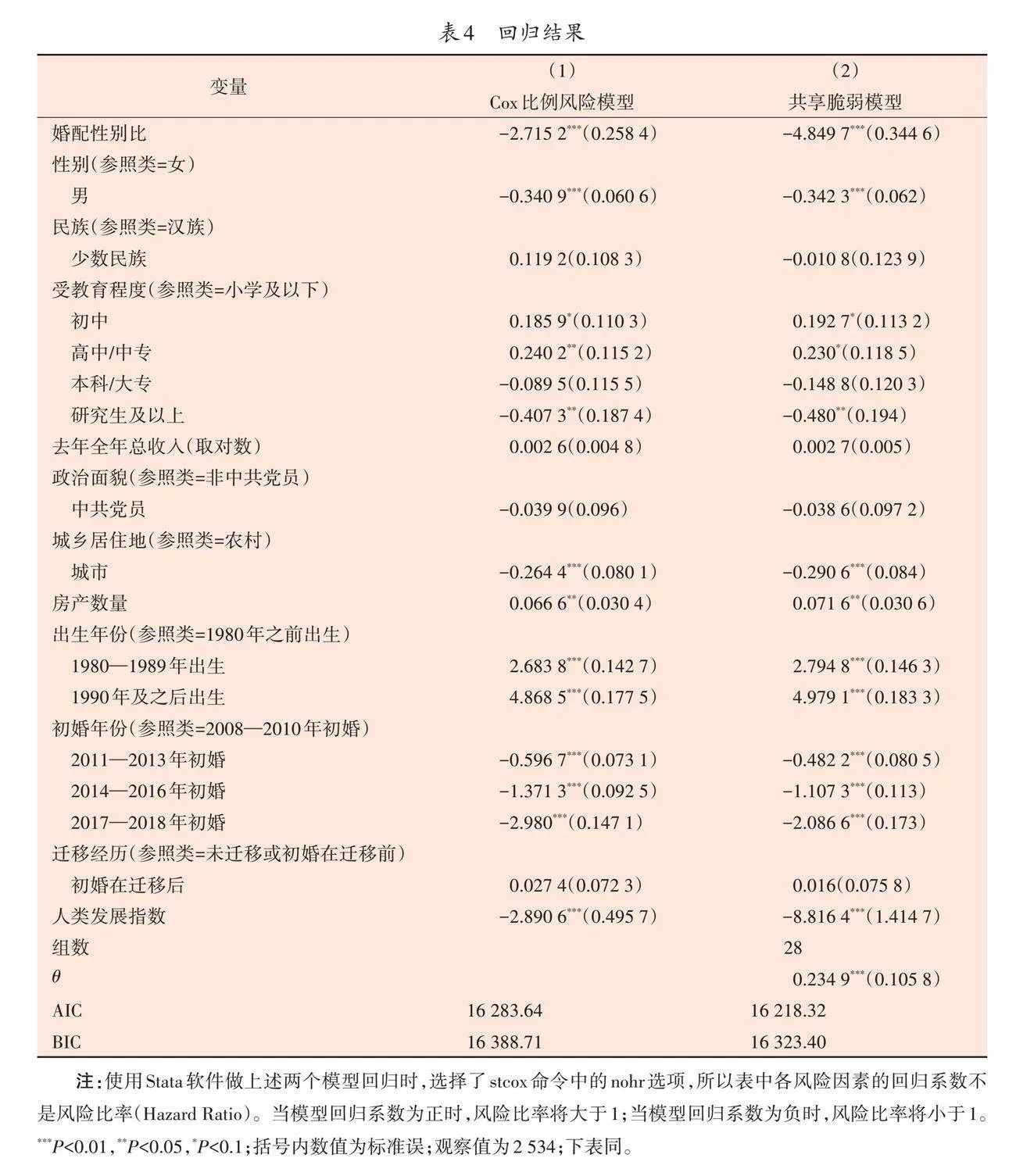

基于传统Cox比例风险模型和共享脆弱模型的估计结果均表明婚姻挤压对初婚风险有显著的负向影响,表明省级婚姻挤压程度越大,个体初婚风险越小、初婚年龄越大(见表4)。前者结果显示:在其他因素不变的情况下,婚配性别比每上升0.1(即在考虑 -1~5岁婚龄差及其比重分布的条件下,100名28岁女性人口对应的潜在婚配男性数量每增加10人),个体初婚风险将会降低23.78%(e^(-0.2715)-1,下同);后者结果显示:在其他因素不变的情况下,婚配性别比每上升0.1,个体初婚风险降低38.43%。共享脆弱模型系数估计值及其标准误均高于一般的Cox比例风险模型,表明一般的Cox比例风险模型并没有考虑在同一省份个体之间的相关性和不同省份个体之间的差异性,导致方差低估,也可说明脆弱模型可以解释更多未观测到的异质性。共享脆弱模型的脆弱参数[θ]为0.10,在1%水平下显著,说明存在随机效应,需要使用多层模型;组内相关性为0.105,即在模型中大约有10.5%的生存时间总变异性可以用群体内部的共享脆弱性来解释。且共享脆弱模型的AIC和BIC均小于传统Cox比例风险模型,说明共享脆弱模型拟合效果较好。

上述结果可以用Dixon的婚姻理论[35]进行解释:对一个婚姻市场整体而言,随着婚配性别比提高,即在考虑婚龄差的情况下该市场上可婚男女数量差距不断增大,男女双方供需失衡,这种数量上的婚姻失配导致婚姻挤压程度提高,婚姻的可获得性降低,进而使得人们进入初婚的时间推迟。说明对处于后人口转变时期的当今中国而言,婚姻市场性别结构失衡是导致个体初婚推迟的重要因素。

基于婚姻挤压对初婚年龄推迟具有显著影响的回归分析结果,我们认为近10多年来中国两性初婚年龄出现加速推迟也受到了婚姻挤压的影响。2020年第七次人口普查数据表明2010年以来中国两性的平均初婚年龄相比之前出现了加速上升。20世纪90年代中国男性和女性的平均初婚年龄分别上升了1.52岁和1.13岁,21世纪初10年又分别上升了0.64岁和0.72岁;而21世纪第二个10年则上升了3.63岁和3.95岁,此阶段的上升幅度大大超过以往。中国的性别失衡在20世纪80年代后期出现,2010年前后这些人群开始进入可婚年龄。20世纪90年代性别失衡不断加剧,21世纪初10年性别失衡处于高位态势,因此近10多年来的婚姻挤压也在不断加剧,势必对初婚年龄的加速推迟起到了重要作用。同时,这一作用还将持续对未来的初婚年龄推迟产生影响。

接下来根据表4中模型(2)的结果,考察各控制变量对初婚风险的影响。

第一,从性别的影响来看,在其他条件不变的情况下,男性的初婚风险相对于女性而言低28.99%,且这种影响在1%水平下显著。从现实情况来看,全国男性平均初婚年龄高于女性平均初婚年龄,且一直保持着2岁左右的差异。

第二,从受教育程度来看,在其他条件不变的情况下,相较于小学及以下受教育程度的人,初中受教育程度的人初婚风险提高了21.25%,高中/中专受教育程度的人初婚风险提高了25.86%,且影响均在10%水平下显著。然而,接受高等教育的人更不易进入初婚。虽然本科/大专受教育程度不显著,但是研究生及以上的人与小学及以下受教育程度的人相比,初婚风险降低了38.12%,且影响在5%水平下显著。这与已有研究的结论相符合,如宋健、范文婷的研究表明接受高等教育会显著推迟青年的初婚年龄。[36]朱州等研究显示每多接受1年高等教育,平均初婚年龄将推迟1.5年。[37]杨克文等的研究指出教育获得对居民个体初婚年龄具有显著的正向影响。[38]受教育程度对个体初婚造成的推迟效应可能原因包括:在校接受高等教育顺延了人们进入婚姻市场的时间;接受高等教育的人发生婚姻观念的转变;受教育程度提升带来的更强的晚婚意愿、更强的单身生活承担能力、更高的向上婚配时间成本等。

第三,从居住地类型来看其对初婚风险有显著影响。在其他条件不变的情况下,相较于农村而言,居住在城市的人的初婚风险低25.22%。这与宏观层面的初婚推迟趋势相符合:陈卫等的研究指出平均初婚年龄差异表现为城市、镇、农村依次递减的梯度,且这种梯度差异已较为稳定。[3]导致这种差异的原因可能有三个方面:首先,城乡人口婚姻观念的差别。在农村,“男大当婚、女大当嫁”的婚姻观念往往更为普遍,人们通常认为婚姻是维护家庭和社会稳定的重要手段,重视儿孙的繁衍和家族的延续。而在城市中,人们的婚姻观念则更加开放,更注重婚姻的质量和情感需求,因此初婚风险更低。[39]其次,城乡发展条件的差别。城市的经济发展相对较快,劳动力市场更为完善,人们就业机会更多。此外,城市的教育环境也相对更好。因此,人们可能出于追求事业发展、接受高等教育、实现自我价值等原因,选择推迟进入婚姻。最后,城乡婚姻形式的差异。农村婚姻通常呈现出“家庭婚”的特点,即父母和亲戚对子女的婚姻介入较多,子女在进入适婚年龄后,整个家庭就往往开始帮忙“张罗婚姻大事”。这种现象可能导致农村人口在较早的年龄就进入婚姻状态。相比之下,城市人口的婚姻更容易呈现出“个体婚”的特点,即个体对是否结婚、何时结婚的主导性更大,家庭往往更尊重子女个体的意愿和选择。[40]结合婚姻观念转变、追求个人学业和事业发展等原因,城市人口更可能推迟结婚。

第四,从房产数量来看,房产数量对初婚风险有显著正向影响。在其他条件不变的情况下,房产数量越多,初婚风险越高,房产数量每增加1套,初婚风险增加7.42%。人们进入婚姻市场时往往需要一定的经济储备,而房产数量是其中的一种代表性资源。[29]

第五,从队列视角来看,随着初婚年份的推移,初婚风险不断下降。这反映了初婚推迟的趋势,可能的原因是改革开放以来中国经济社会迅速发展,人们婚姻观念转变、受教育程度不断提升、劳动参与的市场竞争加剧、有能力且有意愿延迟婚姻甚至选择不婚等。

第六,从各省经济发展水平的指标来看,省级人类发展指数对个体初婚风险有显著负向影响。人类发展指数越高,个体初婚风险越低,这在一定程度上反映了初婚推迟是经济社会发展的结果。

此外,模型结果还显示民族、去年全年总收入、政治面貌和迁移经历对初婚风险没有显著影响。

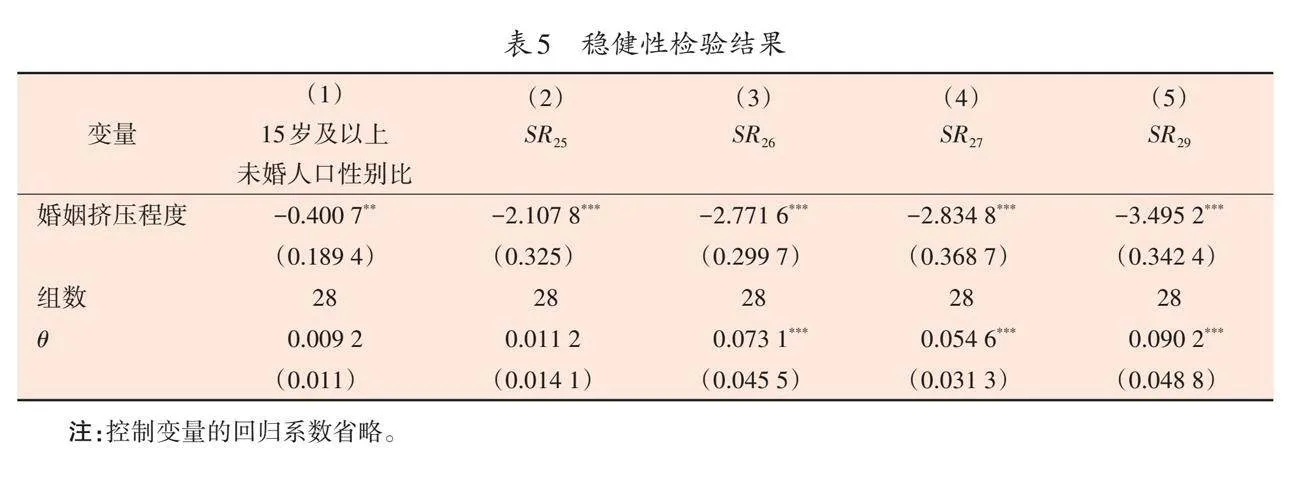

3. 稳健性检验

为了保证结论的稳健性,本文更换核心解释变量婚姻挤压程度的衡量方式:第一种方式改为2008—2018年各省15岁及以上未婚人口性别比(测量方式为15岁及以上未婚男性与未婚女性人口数之比),数据来源为《中国人口和就业统计年鉴》,回归结果见表5模型(1)。在一夫一妻制社会,婚姻挤压的直接后果就是处于婚龄期的男女两性成婚困难甚至终身未婚,所以未婚人口性别比是反映婚姻挤压程度的指标之一,如丁志弘、吴昌南等、祝颖润的研究中都曾使用未婚人口性别比衡量婚姻挤压程度。[41-43]第二种方式为更换婚配性别比的基准年龄,计算思路与数据来源同公式(2),回归结果见表5模型(2)至模型(5)。由结果可知未婚人口性别比和以25~29岁为基准的婚配性别比对个体初婚风险存在显著负向影响,即地区婚姻挤压程度越大,个体初婚风险越小、初婚年龄越大,与主模型结论一致。

五、结论与讨论

本文基于2010年第六次全国人口普查、2015年全国1%人口抽样调查、2018年中国综合社会调查和2020年第七次全国人口普查微观数据,使用多层生存分析方法,考察省级婚姻挤压程度对个体初婚年龄的影响。在控制了各省经济社会发展水平等因素后,结果显示:整体而言,婚姻挤压对个体初婚风险有显著的负向影响,即省级婚姻挤压程度越大,个体初婚风险越小、初婚年龄越大。婚配性别比每上升0.1,个体初婚风险降低38.43%。这表明对处于后人口转变时期的当今中国而言,婚姻市场性别结构失衡是导致个体初婚推迟的重要因素,这一因素还将在未来一段时期持续产生影响。

婚姻市场上的性别比对婚姻市场的运作起到至关重要的作用,高性别比会导致婚姻市场供需失衡,进而造成婚姻挤压。为解决这一问题,需要促进全社会生育观念的根本性转变,减少“儿子当家”和“男孩偏好”的传统思想对于家庭的影响。建设新型婚育文化,在政策体系中倡导社会性别主流化和性别平等观念,营造良好的社会氛围。除了改变生育观念,平衡地区间的经济发展差异也是缓解婚姻挤压的重要途径。政府应当在经济发展和城镇化推进中注重缩小贫富差距,增加对欠发达地区的扶持力度,改善当地的基础设施和公共服务,一定程度上留住适婚女性。提高失婚男性发展能力,完善社会保障体系。同时,政府还应当加强地区间的合作,构建统一的地区经济发展体系,提高全国范围内的地区经济协调性,从而降低婚姻挤压和社会人口性别失衡的风险。此外,规范婚姻支出成本也可以缓解婚姻挤压问题。适婚人群在婚姻市场上需要花费大量的婚姻支出成本,其中住房成本大为突出。随着中国城市化的快速发展和城市人口的不断增加,房地产市场不断升温,导致房价快速增长,给适婚人群带来了很大的经济压力。因此,规范婚姻支出成本,给予新婚低收入群体适当的住房补贴,帮助受高房价打击的适婚人群在适龄时结婚是十分必要的。此举既可以缓解适婚人群的经济压力,促进其尽早成家立业,也可以促进房地产市场的健康发展和稳定。

【参考文献】

[1] 国家统计局,联合国儿童基金会,联合国人口基金. 2020年中国儿童人口状况事实与数据[EB/OL]. (2023-04-19)[2023-05-20]. https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjzl/202304/P020230419425666818737.pdf.

[2] 段朱清,靳小怡. 中国城乡人口的婚姻匹配及其对初婚年龄的影响研究[J]. 人口学刊,2020(6):58-71.

[3] 陈卫,张凤飞. 中国人口的初婚推迟趋势与特征[J]. 人口研究,2022(4):14-26.

[4] Muhsam H V. The Marriage Squeeze[J]. Demography,1974,11(2):291-299.

[5] 郭志刚,邓国胜. 中国婚姻拥挤研究[J]. 市场与人口分析,2000(3):2-18.

[6] 丁镇. 中国婚姻挤压问题研究[D]. 武汉:华中科技大学,2013.

[7] 王卓. 中国婚姻挤压定量研究[D]. 长春:吉林大学,2007.

[8] Akers D S. On Measuring the Marriage Squeeze[J]. Demography,1967(4):907-924.

[9] Schoen R. Measuring the Tightness of a Marriage Squeeze[J]. Demography,1983(1):61-78.

[10] Tuljapurkar S,Li N, Feldman M W. High Sex Ratios in China's Future[J]. Science,1995(5199):874-876.

[11] Jiang Q,Sanchez-Barricare J J,Li S,Feldman M W. Marriage Squeeze in China's Future[J]. Asian Population Studies,2011,7(3):177-193.

[12] 陈友华,米勒·乌尔里希. 中德婚姻市场供需情况的比较研究[J]. 人口与经济,2000(5):3-17.

[13] 沈卫泉. 婚姻性别比指标及其应用[J]. 人口与经济,1994(4):39-43.

[14] 韦艳. 出生性别比升高及其婚姻拥挤测度[J]. 西北人口,2005(5):50-53.

[15] Jiang Q,Li X,Li S,Feldman M W. China's Marriage Squeeze:A Decomposition into Age and Sex Structure[J]. Social Indicators Research,2016,127(2):793-807.

[16] Guilmoto C Z. Skewed Sex Ratios at Birth and Future Marriage Squeeze in China and India,2005—2100[J]. Demography, 2012(49):77-100.

[17] Jiang Q,Feldman M W,Li S. Marriage Squeeze,Never-Married Proportion,and Mean Age at First Marriage in China[J]. Population Research and Policy Review,2014,33(2):189-204.

[18] 陈越. 我国高性别比下的剩女现象[D]. 厦门:厦门大学,2014.

[19] Raymo J M,Iwasawa M. Marriage Market Mismatches in Japan:An Alternative View of the Relationship between Women's Education and Marriage[J]. American Sociological Review,2005(5):801-822.

[20] 王鹏,吴愈晓. 初婚年龄的影响因素分析:基于 CGSS2006 的研究[J]. 社会,2013(3):89-110.

[21] 万静. 父母教养方式对晚婚群体性别角色及择偶偏好的影响研究[D]. 苏州:苏州大学,2013.

[22] 於嘉,谢宇. 社会变迁与初婚影响因素的变化[J]. 社会学研究,2013(4):1-22.

[23] 王浩名,柳清瑞.社会保障费率对婚姻结构和生育决策的影响:建模与实证分析[J]. 山西财经大学学报,2015(8):1-10.

[24] 刘中一. 性别失衡地区的婚姻生态:内卷与自洽[J]. 学术交流,2021(5):128-140.

[25] South S J. Sex Ratios,Economic Power,and Women's Roles:A Theoretical Extension and Empirical Test[J]. Journal of Marriage and the Family,1988(1):19-31.

[26] Trent K,South S J. Too Many Men? Sex Ratios and Women's Partnering Behavior in China[J]. Social Forces,2011(1):247-267.

[27] 卓宇阳,李雪. 性别比对女性婚姻决策的精准研究:来自CFPS2010年的数据[EB/OL]. (2017-05-24)[2023-04-05]. https://www.sinoss.net/c/2017-05-24/558890.shtml.

[28] 顾宝昌,彭希哲. 伴随生育率下降的人口态势[J]. 人口学刊,1993(1):9-15.

[29] 王若丞. 中国女性初婚模式变化及其影响因素[D]. 北京:中国人民大学,2020.

[30] 杨辉. 我国青年婚前同居对初婚年龄的影响研究[D]. 武汉:华中科技大学,2018.

[31] 梁海艳,徐淑娴. 地理通婚圈变迁与跨省通婚的影响因素研究:基于中国家庭生育决策机制调查数据的分析[J].人口与社会,2021(5):13-25.

[32] 姜全保,李晓敏,Marcus W Feldman. 中国婚姻挤压问题研究[J]. 中国人口科学,2013(5):60-67,127.

[33] 郭显超. 中国婚姻挤压的未来形势预测:基于初婚表的分析[J]. 人口学刊,2021(3):14-25.

[34] Smits J,Permanyer I. The Subnational Human Development Database[J]. Scientific Data,2019(6):1-15.

[35] Dixon R B. Explaining Cross-Cultural Variations in Age at Marriage and Proportions Never Marrying[J]. Population Studies,1971(2):215-233.

[36] 宋健,范文婷. 高等教育对青年初婚的影响及性别差异[J]. 青年研究,2017(1):1-8,94.

[37] 朱州,赵国昌. 上大学会多大程度上推迟初婚年龄?——基于IV-Tobit模型的估计[J]. 人口学刊,2019(2):5-16.

[38] 杨克文,李光勤. 教育获得对初婚年龄的影响研究[J]. 人口学刊,2018(6):5-19.

[39] 金光照. 中国80后女性未婚生育现状及其对初婚风险的影响研究[D]. 北京:中国人民大学,2021.

[40] 刘爽,高华. 我国人口初婚风险影响因素及其变迁:基于CGSS2010的研究[J]. 南方人口,2015(1):1-14,46.

[41] 丁志弘. 中国婚姻特征及婚姻挤压问题研究[D]. 郑州:河南财经政法大学,2022.

[42] 吴昌南,王进. 中国人口性别结构失衡、婚姻挤压与房价[J]. 当代财经,2021(5):17-27.

[43] 祝颖润. 中国男性婚姻挤压研究[D]. 长春:吉林大学,2020.

[责任编辑 王晓璐]

The Influence of Marriage Squeeze on Age at First Marriage in China

CHEN Wei1A,OUYANG Baihui1B,LIU Jinju2

(1A. Center for Population and Development Studies,Renmin University of China,Beijing,100872,China;

1B. School of Population and Health,Renmin University of China,Beijing,100872,China;

2. Department of Public Administration,Beijing City University,Beijing,100083,China)

Abstract:In heterosexual marriages,significant disparities in the number of eligible individuals from each gender group can lead to a situation where individuals of a particular gender are unable to find a spouse,resulting in a phenomenon known as marriage squeeze. China had skewed sex ratios at birth under the one-child policy since the late 1980s,and these birth cohorts were entering marriage since the early 2010s. Coincidently age at first marriage in China was postponing at a more rapid pace in the 2010s than in the previous decade. Thus,we hypothesize that marriage squeeze resulting from gender imbalance had significant impact on the intensified marriage postponement in China. This demographic perspective differs from the existing studies,which predominantly emphasize the importance of economic growth or higher education expansion in the speeding marriage delay. Utilizing data from the 2010 Sixth National Population Census,the 2015 1% National Population Sample Survey,the 2018 China General Social Survey,and the 2020 Seventh National Population Census,multilevel survival analysis is employed to examine the impact of marriage squeeze on the delay of first marriage at the individual level. Our analysis treats province as unit of marriage market,empirically examining the impact of the degree of marriage squeeze at the provincial level on the age at first marriage of individuals,with the macro-micro-matching strategy. Marriage squeeze is measured by matching sex ratio incorporating spouse age differences. The findings indicate that the degree of provincial-level marriage squeeze has a significant negative impact on the individual's risk of delayed first marriage. Specifically,as the degree of provincial-level marriage squeeze increases,the individual's risk of first marriage decreases,and the age at first marriage increases. Moreover,holding other factors constant,the risk of first marriage decreases by 38.43 percent for every 0.1 increase in the matching sex ratio. At the level of the entire marriage market,as the matching sex ratio rises,increasing mismatch in numbers leads to an increased degree of marriage squeeze,reduces the availability of marriage,and consequently delays the timing of first marriage. These results suggest that imbalances in the gender structure of the marriage market is an important factor contributing to the delay of first marriage in China. Regression analysis based on the significant impact of marriage squeeze on the delay in first marriage age indicates that the accelerated delay in the age of first marriage over the past decade in China has also been influenced by marriage squeeze. The sex imbalance worsened throughout the 1990s and remained high during the 2000s,resulting in increasingly severe marriage squeeze over the past decade,inevitably playing a crucial role in accelerating the delay in first marriage. In addition,regression analysis involving a range of social and economic variables at both the individual and provincial levels have also verified the significant impact of the structural factors in marriage postponement in China.

Key Words:Marriage Squeeze,Matching Sex Ratio,Risk of First Marriage,Age at First Marriage,Multilevel Survival Analysis

【收稿日期】 2024-08-18

【基金项目】 国家社会科学基金重点项目:新时代中国人口发展战略研究(22AZD083);教育部人文社会科学基地重大项目:中国的婚育转变、人口新形态与积极应对策略(20231JY0051);国家社会科学基金项目:中国人口迁移转变趋势与特征研究(22BRK09)

【作者简介】 陈 卫(1964-),男,浙江桐庐人,中国人民大学人口与发展研究中心教授;欧阳柏慧(1999-),女,湖南永州人,中国人民大学人口与健康学院博士研究生;刘金菊(1981-),女,江苏盐城人,北京城市学院公共管理学部教授(通信作者)。