瑞金时期中央苏区慈善事业之管理体系

2024-11-18曹春荣

瑞金时期是指1931年11月中华苏维埃共和国临时中央政府在瑞金成立,到临时中央政府随中央红军战略突围、离开瑞金长征这个历史时段。这三年时间是中国共产党头一回在国家层面治国理政的三年,是党领导下的各项事业破土发芽、生根开枝,乃至开花结果的三年。慈善事业也不例外,虽然当年并不以“慈善”名其事,但这项事业却真实客观地存在。

中央苏区的慈善事业管理体系是由政府、政府主导的群众组织,以及群众团体构成的。红军中的抚恤机构承担的职能,是按照政府有关优抚政策、制度,进行具体实施的。

一

政府系统的慈善工作主要由内务和劳动两部门负责,县级军事部也承担了相关职能。1932年6月20日颁布的《中华苏维埃共和国临时中央政府内务部的暂行组织纲要》规定,内务部下设社会保证管理局,管理社会保证事项,如水灾、旱灾以及受各种灾害等的紧急救济。1933年12月12日颁布的《中华苏维埃共和国地方苏维埃暂行组织法》(草案)规定,省县区市各级内务部下设社会保证科,管理因战争因灾荒而发生之被难群众的救济,地方武装及苏维埃工作人员参加革命战争被牺牲或残废者之抚恤,荒年粮食之救济、备荒仓之指导等。拿上述两个前后相隔一年半的文件对比,可见后者的慈善工作对象比前者更多、范围更宽,这显示出中央苏区慈善事业的发展与进步。当然也是顺应形势变化的需要,因为随着历次反“围剿”战争和中央苏区向外发展战争的进行,苏区地方武装和苏维埃工作人员致伤致亡者必然增多;而基本靠天吃饭的局面不易改变,战事越紧,备粮度荒之事便越当预先谋划。由此可见,工农民主政府对人民群众及其保卫者、护卫者高度负责。

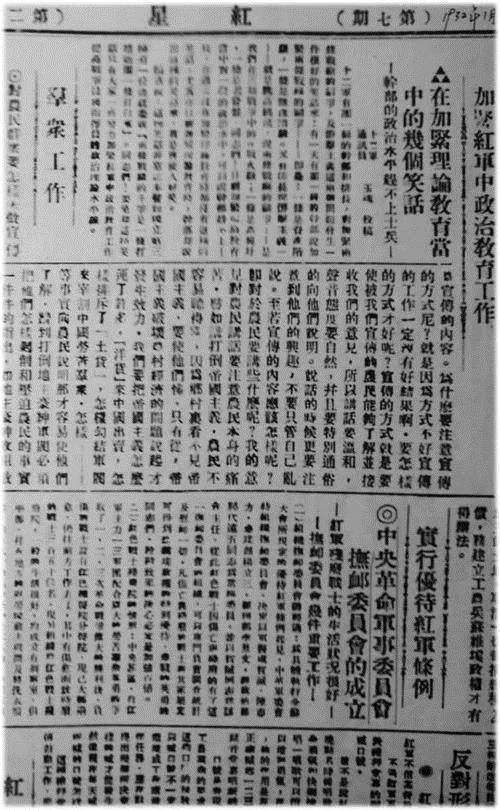

为了优待红军及其家属,第一次全国苏维埃代表大会通过了《中国工农红军优待条例》;中央执行委员会颁布了第9号训令;第二次全苏大会后,中央人民委员会颁布了《优待红军家属条例》《优待红军家属耕田队条例》。这些法令分别对管理有关优待(慈善)事项的机构设置作了规定。像优待红军,在各县政府军事部之下,设立优待红军委员会,负责管理优待红军事宜。省政府之下设立省优待红军委员会,负责指导督促各县优待红军委员会。县以下各级组织优待红军家属委员会则属于政府主导下的群众组织。

1932年4月20日由中央劳动部颁布的《中华苏维埃各级劳动部暂行组织纲要》规定,劳动部为苏维埃专门执行监督政府保护工人阶级各种法令的实施,以保障工人权利之机关,下分劳动保护局、失业工人介绍局、经济评判局三部分组织(后来增加社会保险局)。失业工人介绍局(所、科、员),专负对城乡失业工人的救济,为失业工人登记介绍工作,监督社会保险金之分配等任务。

二

政府主导的群众组织主要有在县区乡村及市区之内设立的优待红军家属委员会,其组织法如下:(一)县——在县苏内务部之下,由优待红军家属科长、县苏军事部、党的县军事部、团县委、县少先队、县工会、县互济会与县儿童局的代表7至9人组织之,以优待红军家属科长为主任。(二)区——在区苏内务部优待红军家属科之下组织之,其人数和各机关代表与县同。(三)乡——在乡苏之下,由乡苏耕田队总队长、党和团的支部、赤少队、贫农团、互济会、女工农妇代表会议代表、儿童团和红军家属积极分子2人参加,共11至13人组织之,由乡苏指定一人为主任。(四)村——由乡苏优待红军家属委员会派人召集该村群众大会,选举耕田队长、互济会、贫农团、儿童团、女工农妇代表会代表、村红军家属积极分子共7至9人组织之,以乡优待红军家属委员会一名委员兼任主任。(五)市——市优待红军家属委员会之组织与区同。市区优待红军家属委员会之组织与乡同,市区下各街道和农村须组织优待红军家属委员会的,其组织与村同。以上委员会委员以不脱离生产为原则。

此外,还有市苏、乡苏之下设立的一些专门委员会负责慈善工作。《中华苏维埃共和国地方苏维埃暂行组织法(草案)》(1933年12月12日)规定,在市、区苏维埃与区属市苏维埃之下,组织下列经常的或临时的专门委员会:(一)优待红军委员会(按该委员会或即上述优待红军委员会)。委员7至9人,在城内市区,协同工会及贫民代表收集工人、贫民的优待月费,以及市财政部交来的5%商业税与店房租,适当分配于没有分到田、生活困难的红军家属及脱产工作人员家属;领导全市区能劳动居民,为劳力不足之红属、干属砍柴挑水或做其他必要的工作;为红属找工作及领导他们开办生产合作社。在城外市、区指导耕田队,为劳力不足之红属、干属代耕,解决他们的一般生活困难,管理红军公田的耕种、收获与保管。(二)慰劳红军委员会。委员7至9人,其任务为领导居民群众举行慰劳红军运动,收集居民群众慰劳红军的物品。(三)失业救济委员会。委员7至9人,其任务为帮助市劳动部的失业劳动科调查登记全市区内的失业工人,为失业工人找工作、找住所及筹集经费或物品作临时救济等。(四)贫民委员会。委员9至15人,其任务为调查登记全市区贫民的人数、职业与失业状况,讨论与解决各业贫民群众一切生活困难问题。(五)房屋委员会。委员7至9人,管理全市区内公私房屋之调查与登记,豪绅地主及反动资本家房屋之没收与分配,工人贫民缺乏房屋问题之讨论与解决,被火被毁房屋之设法重建等。(六)备荒委员会。委员7至9人,其任务为筹集粮食于备荒仓而保管之,调查统计全市区与区属市内居民群众中粮食不足及正常饥荒者若干,需要接济粮食若干,并实施救济办法。

在乡苏维埃之下组织的经常或临时的专门委员会的任务都和市区的、区属市苏维埃之下的专门委员会相同,只因救济对象、名目、渠道不同,专门委员会的数量比后者少。从市、乡这些基层苏维埃设立的专门委员会的组成及功能,可以明显看到中央苏区的慈善事业既服务群众,又依靠群众,而不是由政府大包大揽的特点(事实上,政府也包揽不了)。

另外,中央苏区的集体经济组织如消费合作社(从本质上来论,也是政府主导的群众组织),也按要求参与了优待红军及其家属的活动。1933年12月17日,中央苏区消费合作社大会决议,合作社必须百分之百地执行优待红军家属与慰劳红军;必须根据中央国民经济部通知,对红军家属售货廉价7%;对非社员的红军家属售货廉价4%。合作社应尽量慰劳红军,发展社员,帮助解决红军家属的困难。《优待红军家属条例》也规定,由各合作社的红利抽出5%,作为供给红军家属医药,帮助经济困难者等的特别费用。

三

群众团体(或革命团体)的慈善工作主要依托苏区革命互济会,其次是工会、贫农团、劳动妇女(女工农妇)代表会议等。1932年春,由中共苏区中央局拟定的《苏区革命互济会章程草案》指出,该会是国际革命互济会中国支部(中国革命互济总会)在苏区内的组织,其信条为根据地苏区内并援助白区内一切被难革命战士及其家属,团结广大革命的及同情革命的群众在革命的互济精神之下,反对帝国主义国民党的白色恐怖,参加中国苏维埃运动的一切斗争。中国革命互济总会前身为中华全国济难互济总会,中共六大后改作现名,驻上海。刘伯坚、戴晓云、何叔衡、黄励(女)、邓中夏等先后担任该会主任。黄慕兰(女)、阮啸仙等出任该会救援部部长。1933年初春,中共临时中央迁至瑞金后,于是年4月12日成立中华全国苏维埃区域革命互济总会(即苏区革命互济总会),主任潘子兴。

根据中国革命互济总会组织原则,在乡设互济分会,乡之上设区互济会,区之上设县互济会,县之上设省互济会,省之上设苏区革命互济总会。红军中以团为单位组织革命互济会,团以上设军或军团革命互济会,军与军团之上设红军革命互济总会。军、军团革命互济会或红军革命互济总会,直属于苏区革命互济总会或省革命互济会。各级革命互济会由会员大会或会员代表大会推选数名委员,组成各级执行委员会主持会务。乡、区、县及团革命互济会设主任一人,主任之下设组织、宣传、救济、财务四部。省和军或军团革命互济会、红军及苏区革命互济总会,加设调查统计部和秘书一人。乡、区及团、军或军团的互济会主任及各部负责人均不应脱离生产或供应工作。县、省互济会,红军及苏区总会设专任工作人员2至3人。各机关互济会工作人员均应附设于其他革命群众团体或红军政治部中。各级革命互济会执行委员会任期少则3个月、8个月,多则1年,到期改选。

革命互济会的纲领有6条:(l)反对白色恐怖;(2)援助被压迫群众革命的斗争;(3)救济被压迫群众和受难被捕的革命战士;(4)号召组织贫民救济运动;(5)反对帝国主义、土豪劣绅、资本家欺骗民众的“慈善”事业及伪人道宣传;(6)号召援助红军、反对国民党进攻苏区。其时的重要工作为:帮助失业工人组织失业工会,救济失业工人;帮助饥民组织饥民大同盟,领导其向饥荒制造者进攻;帮助弱小民族革命运动,组织留华之弱小民族;援助监狱斗争,组织监狱中群众争取改良待遇、打破监督等;援助红军反对国民党对苏区的进攻等。

中华全国总工会苏区执行局(中央执行局)及其下属之中华苏维埃国家机关职员工人工会、中国店员手艺工人工会、中国苦力运输工人工会、中国农业工人工会、中国纸业工人工会、中国国家企业工人工会等,于执行委员会下设互济委员会,负责办理工人各种互济事业。在各级工会下设立失业工人委员会,登记失业工人,讨论救济办法。1933年5月26日,中国店员手艺工人工会第一次代表大会通过的《苏区店员手艺工人在经济斗争中的任务》一文中,请求中央政府迅速成立社会保险局,有组织地征收社会保险金,建立与帮助社会保险局的征收和救济的工作,尤其要派遣自己的干部参加社会保险局组织与工作的创造。在社会保险局成立以前,已征收的店员手艺工人的社会保险金,应在进行救济失业运动中,划出一小部分来先予以救济(最好帮助他们办合作社)。各级工会、乡村贫农团和劳动妇女代表会都把优待红军和红军家属纳入自己的工作之中。如组织慰劳队、理发队、洗衣队、缝衣队、运输队,以及募捐队和耕田队等,为红军、红军家属服务,帮助他们解决一些生产生活上遇到的困难。

群众团体在中央苏区的慈善事业中,起到了政府所不能起的一些作用,它既是沟通党和政府与群众联系的桥梁与纽带,又是群众自己教育自己、自己管理自己的组织。它置身群众中,切身体会群众疾苦。因而优抚、救济等更能有的放矢,也更能向党和政府反映和提供基层的、群众中的具体情况,帮助政府做好慈善工作。

瑞金时期中央苏区的慈善事业的发展有其独特的历史背景:其一,时值中国革命的土地革命或日苏维埃运动阶段,反帝反封建是其主要任务,革命战争是其主要手段,工农民主专政是实现主要任务的唯一途径,工人阶级(经过共产党)领导的工农联盟,则是完成革命任务的最重要力量与保证。其二,时值新旧政权更替,新生的苏维埃——工农民主政权,面对国民党(及此前各式反动统治者)留下的贫穷落后面貌,不能不一边整理烂摊子,一边开创新局面;一边打仗,一边建设。所要解决的新旧问题,与政府所拥有的财力、物力及人力严重不相适应。其三,中国共产党争取民族独立、人民解放的着眼点是广大人民群众的根本利益。党解决民生问题(包括相关的红军及其家属的优抚问题),固然是当务之急,但也只能从发展革命形势和社会生产,发挥人民群众的积极性、创造性和互助合作精神,来逐步解决。

在如此背景或历史条件下,中央苏区慈善事业管理体系的建构便形成了自己的特色:

一是鲜明的阶级性。施以慈善的对象,主要是受压迫的工农大众、受难被捕的革命战士,以及为工农解放而浴血奋斗的红军及其家属。这个特色完整地体现在做慈善事业的各种机构及其承担的任务上。

二是强烈的革命性。这一点可以从三方面来理解:首先做慈善工作的机构,不论是政府系统的,还是由政府主导的群众组织,亦或红军和群众团体,都是在中国共产党领导下进行这项事业的。其次中央苏区的慈善事业已融人中国革命之中,它将帝国主义的宗教机关,一切土劣、资本家的慈堂济良所,视为欺骗群众的机关,予以排拒;而站在被压迫阶级地位,极力帮助群众自己的政权——苏维埃。再次中央苏区慈善机构的工作方式因其内部实行政群结合、干群结合,实行民主集中制和自愿原则,而摒弃了旧的慈善机关独裁专制、欺瞒哄骗那一套。

三是丰富的多面性。中央苏区慈善事业管理体系由多方面、多种力量构成,可谓官民一体,上下合力,把全社会都动员组织起来了。这也使得这个体系具有浓郁的群众性,形成群众事群众办的传统。

回顾中央苏区慈善事业管理体系的建构,我们深切感悟到中国共产党的初心和使命是何等实在、何等坚定;感悟到党的一切以人民为中心,一切工作必须动员群众、依靠群众的方针是何等卓越、何等英明。它们是党和国家的宝贵财富,值得我们深入发掘、继承弘扬。