基于MCI指数的河南省夏玉米干旱时空变化特征分析

2024-11-12王奇博

摘 要:该研究基于1961-2020年河南省87个气象站点逐日气象观测资料,计算出了夏玉米生长季内气象干旱综合指数(MCI),分析了河南省夏玉米生长季内在不同干旱等级时空变化规律,结果表明:(1)夏玉米生长季内平均气温呈东南高西部低、降水量呈西南高东北低的空间格局。(2)河南省夏玉米生长季内总干旱日数平均约48.6 d,年际波动较大,空间上呈北高南低的带状分布。(3)轻、中、重、特旱日数年际波动程度依次增加,轻、中、重旱大致呈北高南低、特旱呈北高中低的格局。

关键词:河南省;夏玉米;MCI;时空变化

中图分类号:S513" 文献标识码:A" 文章编号:0488-5368(2024)10-0083-05

收稿日期:2023-12-30 修回日期:2024-02-07

作者简介:王奇博(1989-),男,硕士,工程师,主要从事气象观测及农业科学研究。

Analysis of Drought Spatiotemporal Characteristics of Summer "Maize in Henan Based on MCI Index

WANG Qibo

(Luoshan County Meteorological Bureau, Luoshan, Henan 464200, China)

Abstract: Based on the daily meteorological data from 87 meteorological stations in Henan Province from 1961 to 2020, the comprehensive meteorological drought index (MCI) during the 'summer maize' growing season was calculated in order to analyze the spatiotemporal patterns of different levels of drought during the summer maize growing season in Henan Province. The conclusions are as follows: (1) The average temperature during the summer maize growing season is higher in the southeast and lower in the northwest, while the precipitation follows a spatial pattern of higher in the southwest and lower in the northeast. (2) The average number of drought days during the summer maize growing season in Henan Province is about 48.6 days, with significant interannual fluctuations and a spatial distribution of higher in the north and lower in the south. (3) The interannual fluctuation of the number of days with light, medium, severe, and extreme drought increases in sequence. Light, medium, and severe drought generally show a trend of higher in the north and lower in the south, while extreme drought shows a distribution pattern of higher in the north and lower in the middle.

Key words:Henan Province; Summer maize; MCI; Spatiotemporal characteristics

引言

干旱是中国发生频率最高、影响范围最广、持续时间最长的主要气象灾害之一,而农业是气候变化的高敏感行业,干旱对我国农业生产、社会经济发展等带来了严重的影响[1]。据统计,中国每年因干旱造成的损失约占各种灾害造成损失的15%以上[2],干旱是河南危害最大、最主要的气象灾害[3]。全球变暖正在改变干旱发生范围、持续时间和严重程度,未来也将改变其发生频率和强度,这些变化对农业造成的损失也越来越大[4,5]。因此,研究农作物生长季内干旱变化特征具有重要的现实意义。

目前,国内外学者已开发干旱监测常用的指数有降水距平率、标准化蒸散指数等50多种,因地理差异性,各指标适用性不同。近年来许多学者对气象干旱综合指数(MCI)进行了大量的研究,发现其在干旱监测方面区域适用性优于其他指数,可根据MCI较好地开展干旱评估[6~9]。有研究表明,MCI指数可在一定程度上表征农业干旱[10,11],该指数对内蒙古呼和浩特市、辽宁夏玉米干旱[12,13]、半干旱黄土高原

小麦[14]、吉林农业干旱[15]等有较好的指示作用。

河南省位于中国中东部,以平原为主,地处中纬度的内陆地区,气候为亚热带向暖温带过度的大陆性季风气候,主要的种植制度为一年两熟,以冬小麦-夏玉米为主要农作物,是我国重要的粮食生产基地,据2020年统计局统计河南省夏玉米种植面积占粮食总面积的35.55%,夏玉米总产占粮食总产的34.32%。河南省夏玉米生长季内降水时空分布不均,干旱是影响夏玉米产量提升、稳定的主要农业气象灾害。鉴于此,本研究基于MCI指数对河南省夏玉米生长季内干旱的时空变化规律进行分析,以期为玉米生产趋利避害、高产稳产等提供参考。

1 数据与方法

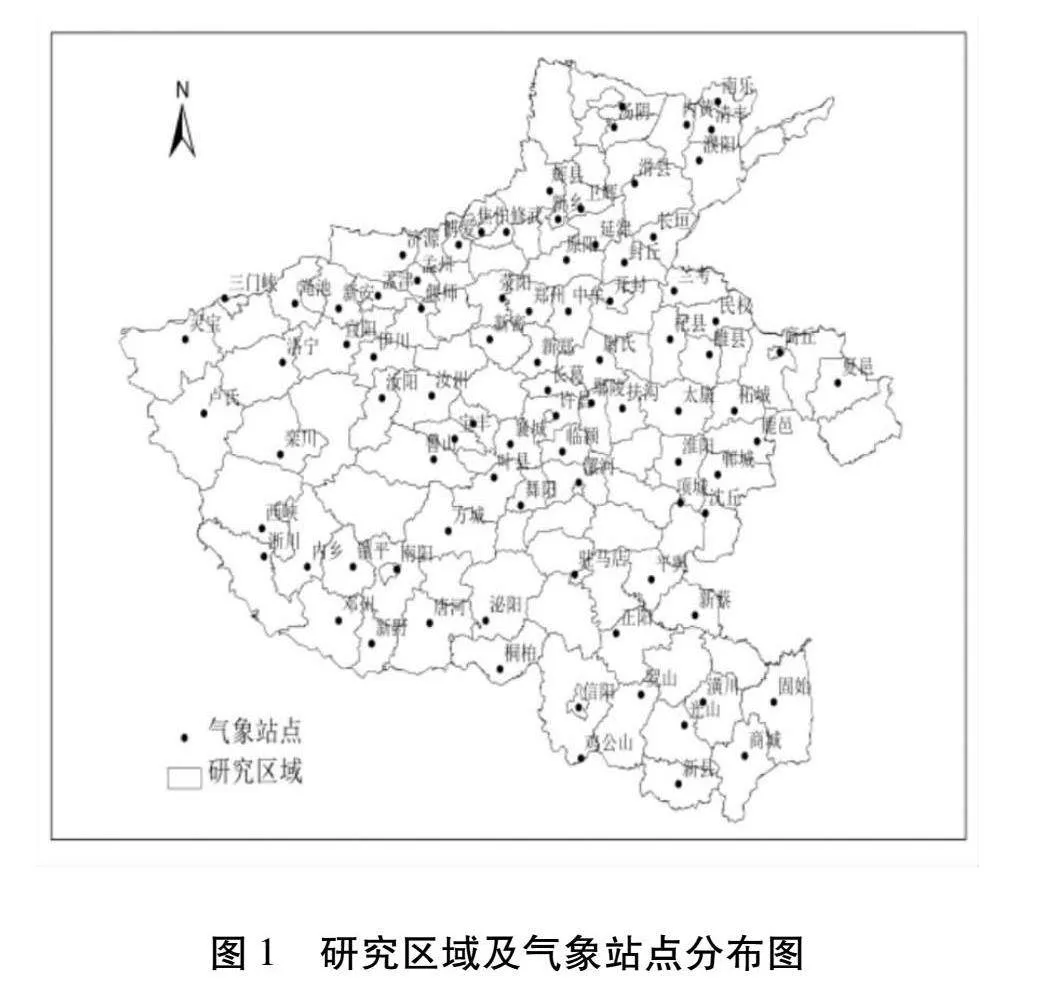

本文选取河南省为研究区域(图1),选用1961-2020年河南省夏玉米生长季(6~9月),且时间序列完整的87个气象站点的逐日降水量、平均气温计算气象干旱综合监测指数(MCI),数据来源于河南省气象档案馆。

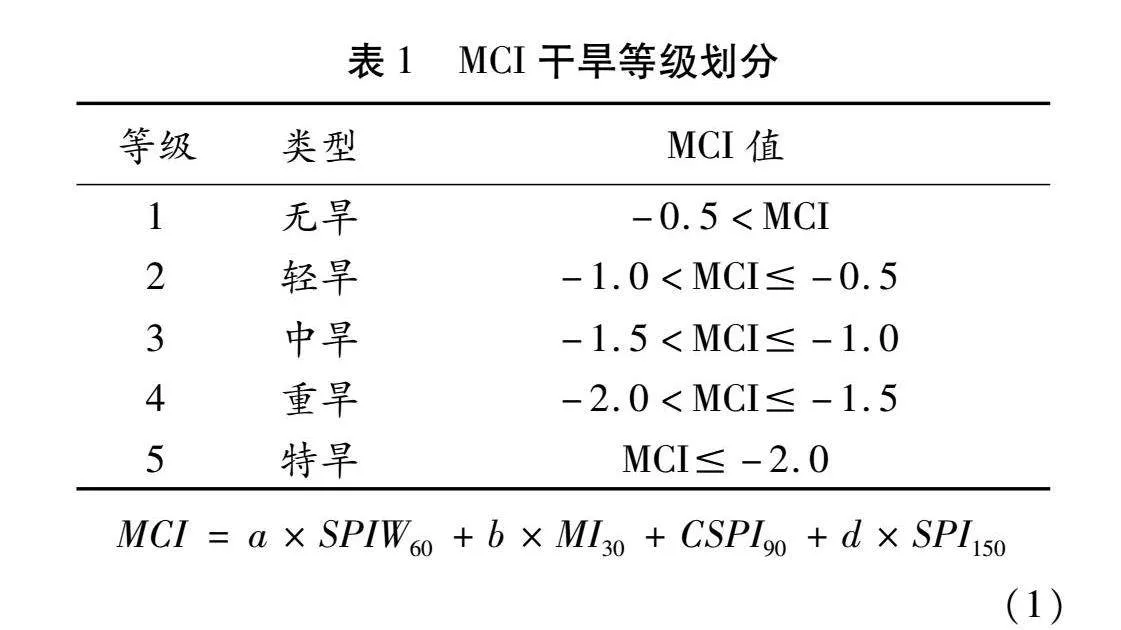

利用逐日气象观测数据计算河南省夏玉米生长季(6~9月)内逐日气象干旱指数(MCI),该指数考虑了60 d内的有效降水、30 d内蒸散及季尺度和近半年尺度降水的综合影响,适用于作物生长季逐日气象干旱的监测和评估,计算公式见公式(1),计算方法见文献[16],MCI干旱等级划分见表1。

MCI=a×SPIW-60+b×MI-30+CSPI-90+d×SPI-150"""""""""""" (1)$$

式中,SPIW-60为近60 d标准化降水指数,MI-30为近30 d湿润度指数,CSPI-90和SPI-150分别为90 d和150 d标准化降水指数,a、b、c、d经验权重系数,随地区和季节变动而改变。

2 结果与分析

2.1 河南省夏玉米生长季内主要气候资源特征分析

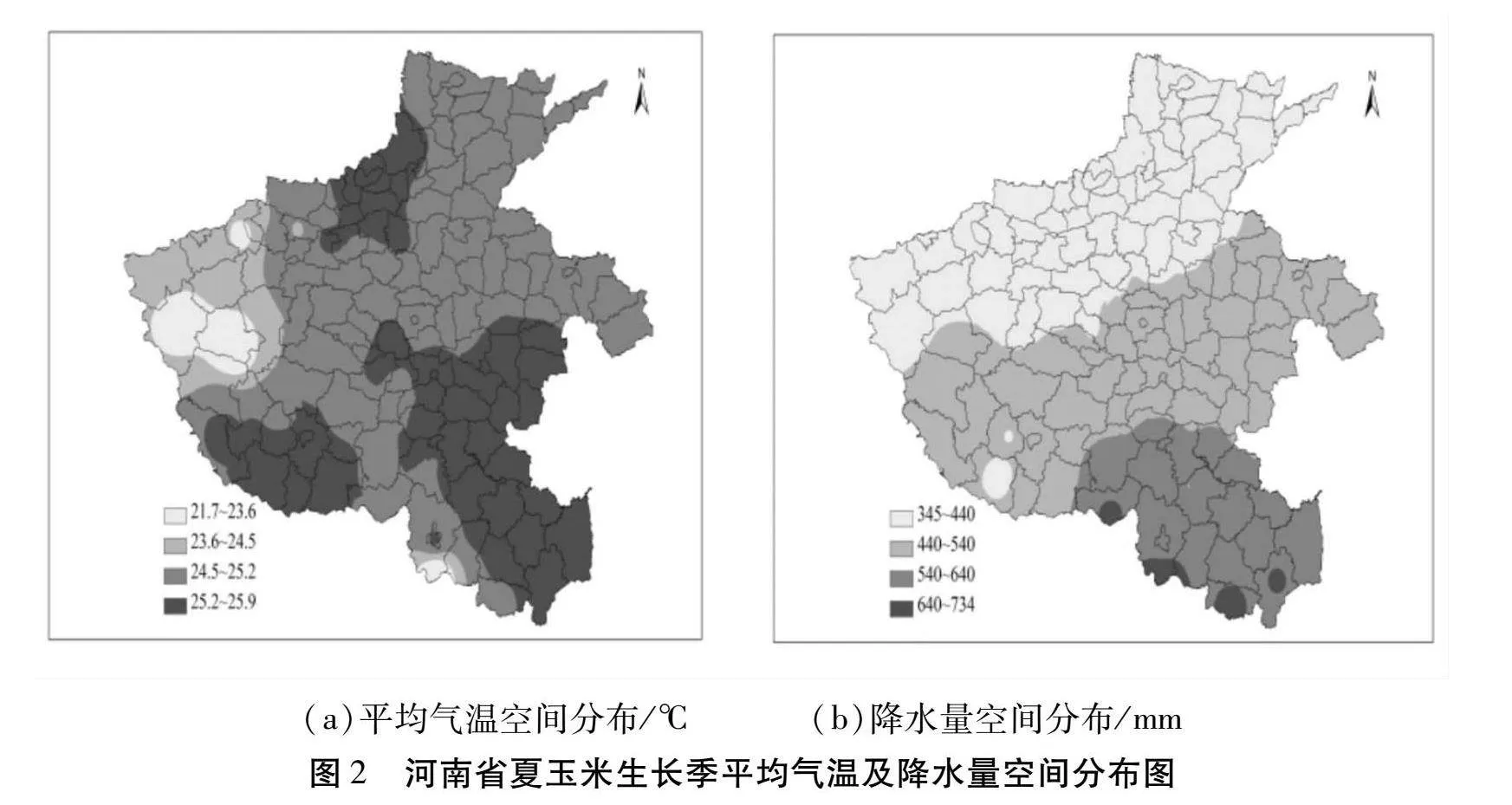

1961-2020年河南省夏玉米生长季内平均气温在空间上东南高西部低的趋势(图2a),豫西北、豫东、豫南和与豫西南部分地区平均气温最高,分布在25.2~25.9 ℃之间;豫北、豫中、豫东、豫西南和豫南部分地区平均气温次高,在24.5~25.2 ℃之间;豫西南部分地区平均气温次低,在23.6~24.5 ℃之间;豫西南局部地区平均气温最低,为21.7~23.6 ℃。降水量呈西南高东北低的空间格局(图2b),豫南局部地区降水量最多为640~734 mm;豫南大部分地区降水量次多,分布在540~640 mm之间;豫西南、豫中部分地区和豫东降水量次少,分布在440~540 mm之间;豫西南、豫中部分地区和豫北降水量最少为345~440 mm。

2.2 河南省夏玉米生长季内干旱特征

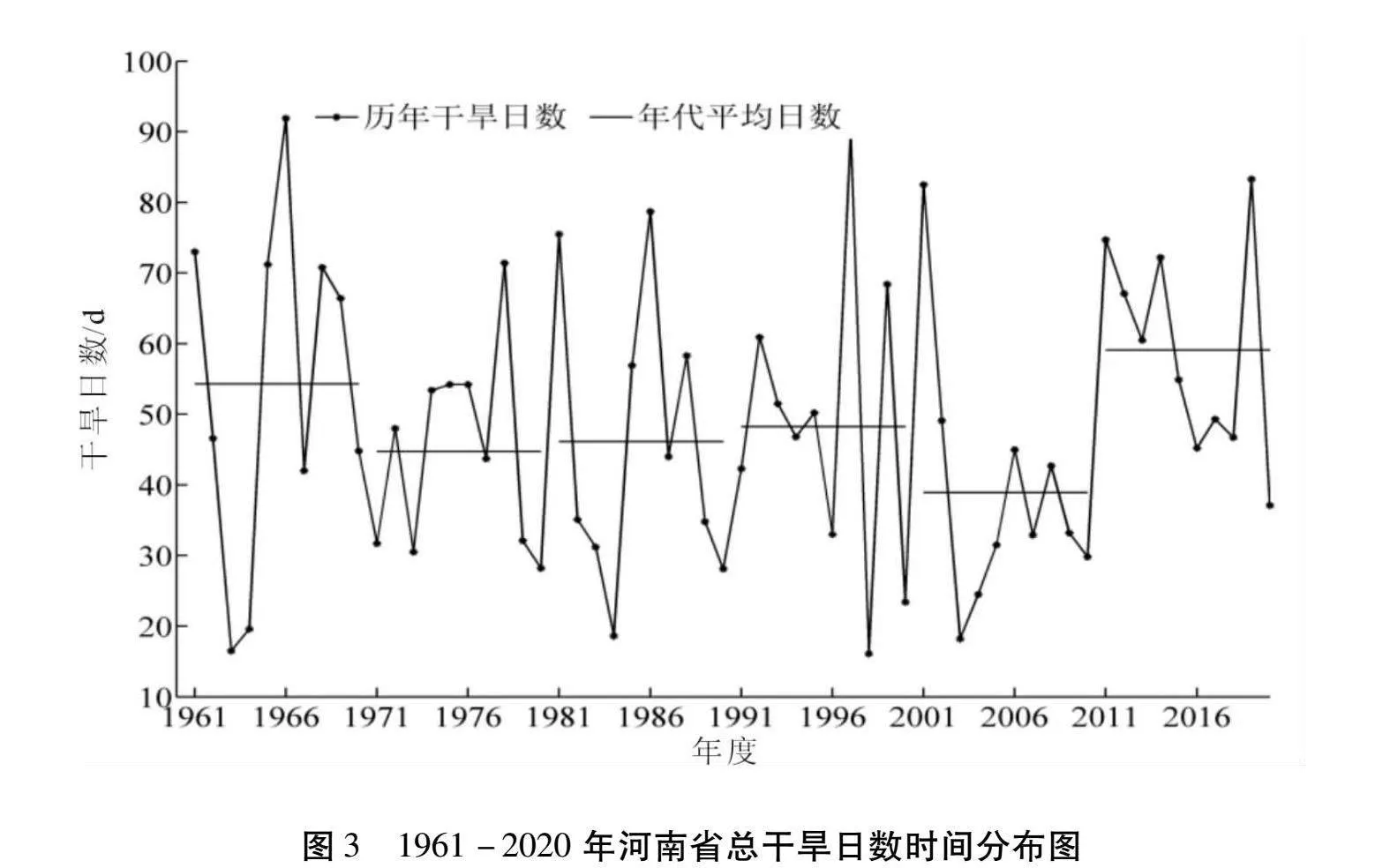

1961-2020年河南省夏玉米生长季内总干旱日数平均约48.6 d,干旱日数最多年份为1966年91.9 d,干旱日数最少年份为1998年为16.1 d。干旱日数多年变化趋势不明显(图3),但年际波动较大,变异系数为40%。年代际间干旱日数不同,20世纪60年代平均干旱日数约54.3 d,70年代有所减少约44.7 d,80年代和90年代均有所增加,分别为46.1 d和48.2 d,21世纪初干旱日数最少为38.9 d,21世纪10年代最多为59.1 d。21世纪10年代干旱日数较21世纪初显著增加,导致干旱发生频率增加。

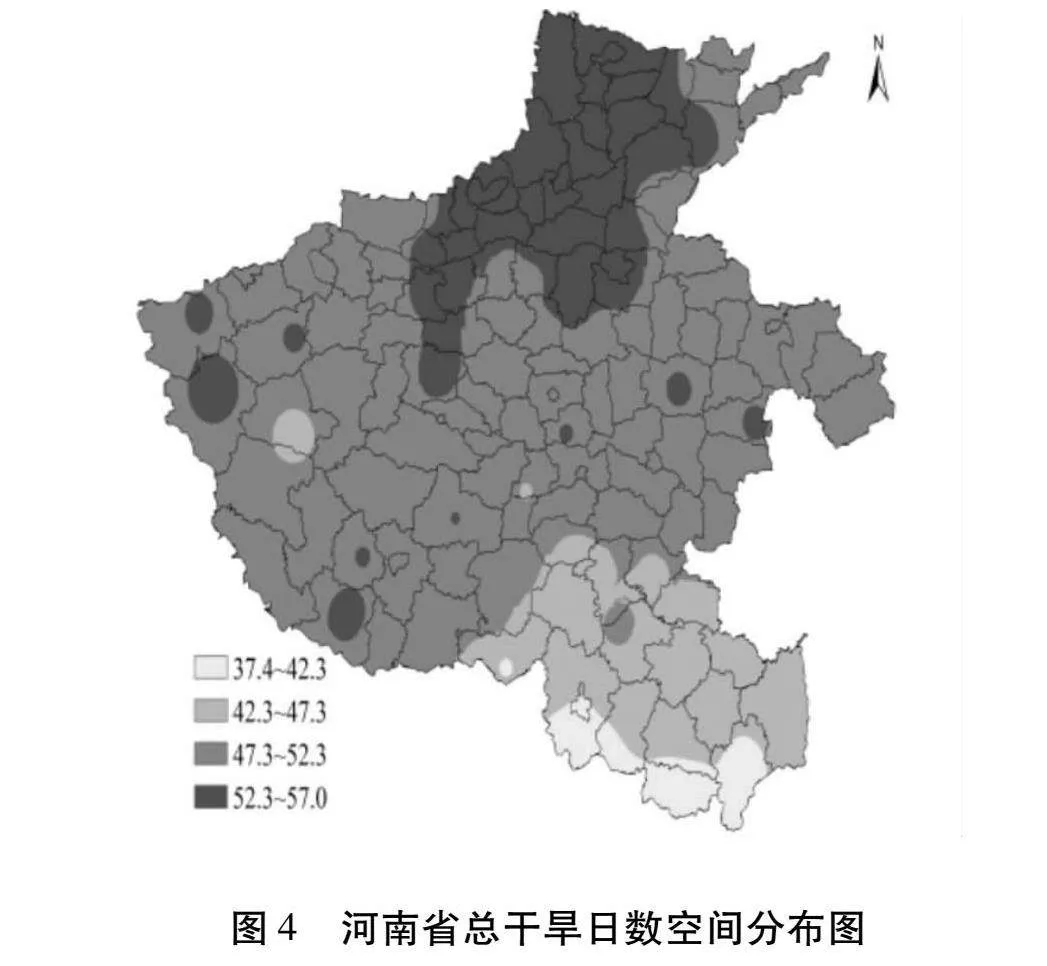

河南省夏玉米生长季内总干旱日数空间上呈北高南低的带状分布(图4)。豫北夏玉米生长季内干旱日数最多,在52.3~57.0 d之间;豫西、豫中、豫东、豫西南干旱日数次多,分布在47.3~52.3 d之间;豫南干旱日数次少,在42.3~47.3 d之间,豫南局部干旱日数最少,在42.3 d以下。从空间上来看,夏玉米生长季内干旱日数与降水分布类型相反,干旱的发生与降水有密切关系,河南省夏玉米主要生长在夏季,虽然降水量占全年降水量比值高,但降水时空分布不均,因此极易导致阶段性、局地性干旱的发生。

2.3 河南省夏玉米生长季内不同等级干旱特征

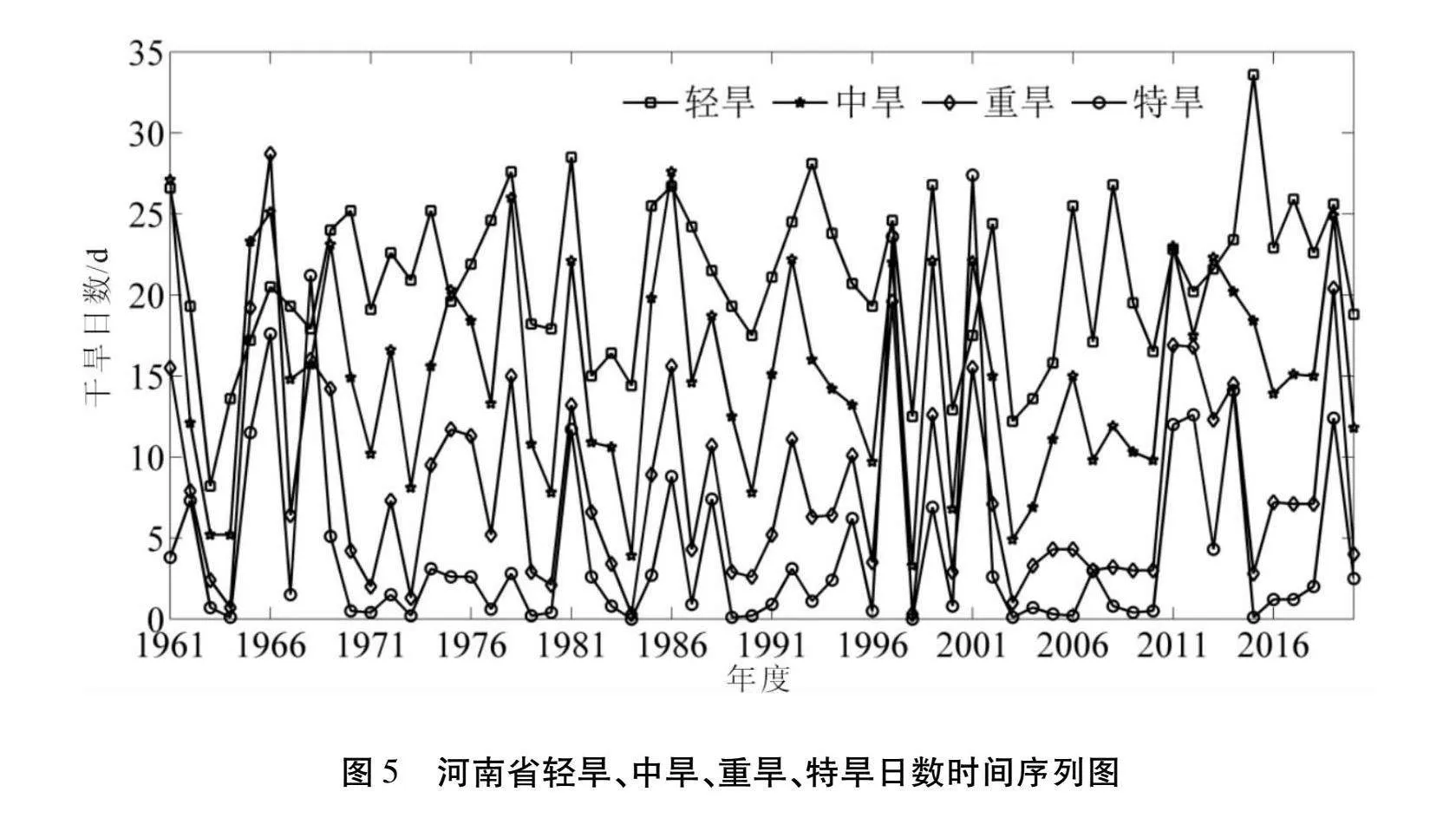

1961-2020年河南省夏玉米生长季内不同等级干旱日数变化不同(图5)。从多年平均值来看,轻旱日数约21 d,中旱日数约15.1 d,重旱日数约8.1 d,特旱日数约4.4 d;年际变化波动程度不同,轻、中、重、特旱日数年际波动程度依次增加,其变异系数分别为23%、42%、76%和1.42。轻旱日数呈弱增加趋势,中、重旱日数呈弱减少趋势,特旱日数增加趋势不明显。从年代际变化来看,20世纪70年代轻旱日数最多为21.8 d,其次是20世纪90年代为21.4 d,20世纪80年代最少为17.9 d,21世纪初次少为18.9 d。21世纪10年代中旱日数最多为18.2 d,其次是20世纪60年代为16.7 d,20世纪80年代最少为10.9 d,21世纪初次少为11.7 d。20世纪60年代重旱日数最多为11.5 d,其次是21世纪10年代为10.9 d,21世纪初最少为4.8 d,20世纪80年代次少为5.2 d。20世纪60年代特旱日数最多为6.9 d,其次是21世纪10年代为6.2 d,20世纪70年代最少为1.4 d,21世纪初次少为3.6 d。进入21世纪10年代,干旱日数显著增多,重旱、特旱日数较轻旱、中旱占总干旱日数比值增多。由此可知,气候变化背景下,干旱发生频率、发生程度均有所增加。

1961-2020年河南省夏玉米生长季内不同等级干旱日数空间分布特征不同(图6)。轻旱日数大致呈北高南低空间特征(图6a),豫西北、豫中、豫东部分地区和豫西南局部地区轻旱日数最多,分布在22.5~25.4 d之间;豫东北、豫西和豫西南大部分地区和豫东部分地区轻旱日数次多,分布范围为20.5~22.5 d之间;豫南大部分地区轻旱日数次少,分布在18.5~20.5 d之间;豫南局部地区轻旱日数最少在16.5~18.5 d之间。

河南省夏玉米生长季内中旱日数空间上北高南低(图6b),豫北、豫中局部地区中旱日数最多,分布在17.3~19.3 d之间;豫北、豫西和豫西南大部分地区和豫东部分地区中旱日数次多,分布范围为15.3~17.3 d之间;豫东部分地区、豫西南和豫南局部地区中旱日数次少,分布在13.3~17.3 d之间;豫南大部分地区中旱日数最少在11.1~13.3 d之间。

河南省夏玉米生长季内重旱日数空间上大致呈北高南低的空间类型(图6c),河南省局部地区重旱日数最多,分布在9.5~10.8 d之间;除豫南外的大部分分地区重旱日数次多,分布范围为8.0~9.5 d之间;豫南大部分地区和河南省局部地区重旱日数次少,分布在6.5~8.0 d之间;豫南局部地区重旱日数最少在5.0~6.5 d之间。

河南省夏玉米生长季内特旱日数空间上呈北高中低的空间格局(图6d),豫北大部分地区、豫西和豫东部分地区特旱日数最多,分布在4.9~5.9 d之间;豫西南、豫中和豫东部分地区、豫南大部分地区次多,分布范围为4.1~4.9 d之间;豫中和豫西南部分地区、豫南和豫东局部地区特旱日数次少,分布在3.3~4.1 d之间;豫西南局部地区特旱日数最少在2.5~3.3 d之间。

3 结论

本文基于1961-2020年河南省87个气象站点逐日气象观测资料,计算夏玉米生长季内气象干旱综合指数(MCI),根据MCI干旱等级划分夏玉米生长季内不同等级的干旱,分析河南省夏玉米生长季内干旱时空变化规律,结论如下:

(1)河南省夏玉米生长季内平均气温在空间上东南高西部低的趋势,豫西北、豫东、豫南和与豫西南部分地区最高,豫西南最低。降水量呈西南高东北低的空间格局,豫南降水量最多,河南省西北部最少。

(2)河南省夏玉米生长季内总干旱日数平均约48.6 d,多年变化趋势不明显,年际波动较大,变异系数为40%;年代间有差异,21世纪10年代干旱日数最多。空间上呈北高南低的带状分布,豫北干旱日数最多、豫南干旱日数最少。

(3)1961-2020年河南省夏玉米生长季内轻、中、重、特旱日数分别为21 d、15.1 d、8.1 d和4.4 d,年际波动程度依次增加,时间变化均不明显;不同等级干旱年代际变化不同,21世纪10年代干旱日数显著增多。

(4)河南省夏玉米生长季内不同等级干旱日数空间分布特征不同,轻、中、重旱大致呈北高南低趋势,特旱呈北高中低分布格局。

降水是影响河南省夏玉米干旱最重要的因素,因而气象干旱指标对于其干旱有着较好的指征意义,张存杰等[17]通过对比分析指出MCI能更好地反映出北方冬小麦的干旱特征。本文分析了河南省夏玉米生长季内干旱发生规律,也可以结合夏玉米生产力水平、防灾减灾等因素进一步开展干旱综合风险评估,可为农业种植科学区划、减少灾害损失和提高防灾减灾能力等提供科学依据。

参考文献:

[1] 林而达, 周广胜, 任立良. 北方干旱对农业、水资源和自然生态系统影响的研究[M]. 北京: 气象出版社. 2004.

[2] 黄会平. 1949-2007年全国干旱灾害特征、成因及减灾对策[J]. 干旱区资源与环境, 2010,24(11): 94-98.

[3] 李谢辉, 王磊. 河南省历史水旱灾害危险性分析[J]. 资源科学, 2012, 34(8): 1 526-1 532.

[4] 张强, 韩兰英, 张立阳, 等. 气候变暖背景下干旱灾害风险特征与管理[J]. 地球科学进展, 2014, 29(1): 80-91.

[5] 叶彩华,栾庆祖,胡宝.北京农业气候资源变化特征及其对不同种植模式玉米各生育期的影响[J].自然资源学报, 2010,25(8): 1 350-1 364.

[6] 廖要明, 张存杰. 基于MCI的中国干旱时空分布及灾情变化特征[J]. 气象, 2017, 43(11): 1 402-1 409.

[7] 吴秀兰,段春峰, 玛依拉·买买提艾力, 等." 基于MCI的新疆近60 a干旱时空特征分析[J]. 干旱区研究, 2022, 39(1): 75-83.

[8] 张宇星, 智协飞, 李秀凤. 基于MCI的河南干旱时空变化特征分析[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(9): 3 420-3 426.

[9] 王素萍, 王劲松, 张强, 等. 多种干旱指数在中国北方的适用性及其差异原因初探[J], 高原气象, 2020,39(3): 628-640.

[10] 韩兰英. 气候变暖背景下中国农业干旱灾害致灾因子、风险性特征及其影响机制研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2016.

[11] 曲学斌, 杨钦宇, 王慧清, 等. 基于MCI的内蒙古气象干旱强度特征分析[J]. 气象与环境科学, 2019, 42(4): 47-54.

[12] 王盈.五种干旱指数在呼和浩特市地区的适用性研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2020.

[13] 曹永强,赵子萌,张丹,等.两种综合干旱气象指数在辽宁省玉米生长期的适用性分析[J/OL].人民珠江,2024(4): 52-61.

[14] 周嘉,杨小利,王丽娜,等.冬小麦综合干旱评估指标建立及应用——以半干旱黄土高原地区为例[J].干旱地区农业研究,2023,41(6):254-262.

[15] 穆佳,邱美娟,谷雨,等.5种干旱指数在吉林省农业干旱评估中的适用性[J].应用生态学报,2018,29(8):2 624-2 632.

[16] 张存杰, 刘海波, 宋艳玲, 等. 气象干旱等级[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

[17] 张存杰,王胜,宋艳玲,等.我国北方地区冬小麦干旱灾害风险评估[J].干旱气象,2014,32(6):883-893.